Акустический расчет производственного помещения

Акустический расчет включает:

выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;

выбор расчетных точек и определение допустимых уровней звукового давления Lдоп для этих точек;

расчет ожидаемых уровней звукового давления Lр в расчетных точках;

расчет необходимого снижения шума в расчетных точках;

разработка строительно-акустических мероприятий для обеспечения требуемого снижения шума или по защите от шума (с расчетом).

Акустический расчет выполняется во всех расчетных точках для восьми октавных полос со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц с точностью до десятых долей дБ. Окончательный результат округляют до целых значений.

Выбор расчетных точек. Расчетные точки при акустических расчетах следует выбирать внутри помещений зданий и сооружений, а также на территории на рабочих местах или в зоне постоянного пребывания людей на высоте 1,2 – 1,5 м от уровня пола рабочей площадки или планировочной отметки территории.

При этом внутри помещения, в котором один источник шума или несколько источников шума с одинаковыми октавными уровнями звукового давления, следует выбирать не менее двух расчетных точек: одну на рабочем месте, расположенном в зоне отраженного звука, а другую – на рабочем месте в зоне прямого звука, создаваемого источниками шума.

Если в помещении несколько источников шума, отличающихся друг от друга по октавным уровням звукового давления на рабочих местах более чем на 10 дБ, то в зоне прямого звука следует выбирать две расчетные точки: на рабочих местах у источников с наибольшими и наименьшими уровнями звукового давления Lp в дБ.

Расчет требуемого снижения уровней звукового давления. Уровни звукового давления в расчетных точках не должны превосходить уровней, допустимых по нормам во всех октавных полосах со средними геометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.

Требуемое снижение уровней звукового давления определяется по формуле

DLpi,рт = Lрi - Lрi,доп , дБ,

где Lpi,рт уровень звукового давления в i-ой октавной полосе, определяемый в расчетных точках проектируемого предприятия; Lрi,доп - уровень звукового давления в той же полосе частот согласно допустимым нормам, определяемый в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83.

Аудиометрия

Для профилактической работы по обеспечению безопасных условий труда по шумо-вому фактору служит аудиометрический контроль (аудиометрия) работающих, проводимый для оценки состояния органов слуха. При этом состояние слуховой функции оценивают как среднеарифметическое значение снижения слуховой чувствительности в диапазоне речевых частот (500-2000 Гц) и на частоте 4000 Гц. Воздействие шума на вегетативную нервную систему проявляется даже при неболь-ших уровнях звука (40 - 70 дБ(А)) и не зависит от субъективного восприятия шума челове-ком. Наиболее ярко выраженной вегетативной реакцией является нарушение периферического кровообращения за счет сужения капилляров кожного покрова и слизистых оболочек, а также (при уровнях звука выше 85 дБ (А)) повышение артериального давления. Воздействие шума на ЦНС вызывает замедление зрительно-моторной реакции, при-водит к нарушению подвижности нервных процессов, изменению электроэнцефалографиче-ских показателей, нарушает биоэлектрическую активность головного мозга с проявлением общих функциональных изменений в организме (уже при шуме 50 - 60 дБ (А)), существенно изменяет биопотенциалы мозга, вызывает биохимические изменения в структурах головного мозга.

3 Виброизоляция машин, расчет, применение, конструктивные схемы виброизоляции.

Методы снижения воздействия вибрации на человека. Для снижения воздействия вибрирующих машин и оборудования на организм человека применяются следующие меры и средства: • замена инструмента или оборудования с вибрирующими рабочими органами на невибрирующие в процессах, где это возможно (например, замена электромеханических кассовых машин на электронные); • применение виброизоляции вибрирующих машин относительно основания (например, применение рессор, резиновых прокладок, пружин, амортизаторов); • использование дистанционного управления в технологических процессах (например, использование телекоммуникаций для управления вибротранспортером из соседнего помещения); • использование автоматики в технологических процессах, где работают вибрирующие машины (например, управление по заданной программе); • использование ручного инструмента с виброзащитными рукоятками, специальной обуви и перчаток. Помимо технических средств и методов для снижения воздействия вибрации на человека необходимо проводить гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия. В соответствии с положением о режиме труда работников виброопасных профессий общее время контакта с вибрирующими машинами, вибрация которых соответствует санитарным нормам, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня. Производственные операции должны распределяться между работниками так, чтобы продолжительность непрерывного воздействия вибрации, включая микропаузы, не превышала 15-20 мин. Рекомендуется при этом два регламентированных перерыва (для активного отдыха, проведения производственной гимнастики по специальному комплексу гидропроцедур): 20 мин — через 1—2 ч после начала смены и 30 мин — через 2 ч после обеденного перерыва.

К работе с вибрирующими машинами и оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, получившие соответствующую квалификацию, сдавшие технический минимум по правилам безопасности и прошедшие медицинский осмотр. Работа с вибрирующим оборудованием, как правило, должна проводиться в отапливаемых помещениях с температурой воздуха не менее 16 °С, при влажности 40-60% и скорости движения воздуха не более 0,3 м/с. При невозможности создания подобных условий (работа на открытом воздухе, подземные работы и т. п.) для периодического обогрева должны быть предусмотрены специальные отапливаемые помещения с температурой воздуха не менее 22 "С, относительной влажностью 40—60% и скоростью движения воздуха 0,3 м/с. Для повышения защитных свойств организма, работоспособности и трудовой активности следует использовать специальные комплексы производственной гимнастики, витами-нопрофилактику (2 раза в год комплекс витаминов В, С, никотиновая кислота), спецпитание. Целесообразно также проводить в середине или в конце рабочего дня 5—10-минутные гидропроцедуры, сочетающие ванночки при температуре воды 38 °С и самомассаж верхних конечностей.

4 Виды и причины вибраций в производственной и окружавшей среде, их характеристики.

Источниками вибрации являются механизмы, машины, механизированный инстру-мент. Вибрации могут быть непреднамеренными (например, из-за плохой балансировки и центровки вращающихся частей машин и оборудования, пульсирующего движения жидко-сти, работы перфоратора и.т.п.), а также специально используемыми в технологических про-цессах (отбойные молотки, вибропогружатели свай, вибрационное оборудование для произ-водства железобетонных конструкций, оборудование для ускорения химических реакций и.т.п.). Вибрация – это вредный производственный фактор, отличающийся большой актив-ностью. Вибрационная патология стоит на втором месте среди профессиональных заболева-ний. Классификация вибрации связана с особенностями передачи колебаний человеку. В соответствии с эти вибрация подразделяется на общую (воздействие на все тело человека) и локальную (воздействие на отдельные части тела – руки или ноги). Общая вибрация подразделяется, в свою очередь, по месту возникновения на сле-дующие виды: Категория 1 – транспортная вибрация, воздействующая на оператора на рабочих местах самоходных и прицепных машин и транспортных средств при их движении по мест-ности, в том числе, при строительстве дорог; при этом оператор может в известных пределах регулировать ее величину. Категория 2 – транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на челове-ка0оператора на рабочих местах машин с ограниченной подвижностью при перемещении их по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышлен-ных площадок и горных выработок; при этом оператор может лишь иногда регулировать воздействие вибрации. Категория 3а – технологическая вибрация, воздействующая на оператора на рабо-чих местах стационарных машин или передающаяся на рабрчие места, не имеющие источни-ков вибрации. Локальная вибрация классифицируется по источнику возникновения и подразделяет-ся на: - передающуюся от ручных машин (с двигателями), органов ручного управления ма-шин и оборудования; - передающуюся от ручных инструментов (без двигателей0 и обрабатываемых дета-лей. Характеристики вибрации Вибрация характеризуется следующими величинами: • частотой f (Гц) • амплитудой смещения А(t) • скоростью V(t) (виброскорость) • ускорением w(t) (виброускорение) 9.3 Действие вибрации на организм человека Вибрация опасна как для машинного, так и для человеческого компонента системы «человек - машина». Воздействуя на машинный компонент вибрация чаще всего снижает производительность технических установок, вызывает знакопеременные, приводящие к усталостному разрушению напряжения в конструкциях, снижает точность считываемых показаний приборов и т.п. При воздействии вибрации на организм важную роль играют анализаторы центральной нервной системы: вестибулярный, кожный и др. При длительном воздействии вибрации с частотами f = 250-350 Гц возникает профес-сиональное заболевание под названием «вибрационная болезнь», сопровождающаяся стой-кими патологическими нарушениями в организме (поражение мышц, изменения в костях, суставах, смещение органов в брюшной полости). При частотах f5 Гц (собственная частота колебаний органов человеческого организ-ма) - возможно повреждение отдельных частей и органов. Опасными частотами для внутренних органов является диапазон 69 Гц, для рук 3080 Гц. Активной составляющей воздействия вибрации на организм является ускорение. При работе строительных машин и технологических процессов существуют горизонтальные и вертикальные толчки и тряска, сопровождающиеся возникновением периодических им-пульсных ускорений.

5 Влияние атмосферного давления на организм человека

Пониженное атмосферное давление способствует развитию у людей симптомокомплекса, известного под названием высотной болезни. Высотная болезнь может возникать при быстром подъеме на высоту и, как правило, встречается у летчиков и альпинистов в случае отсутствия мер, предохраняющих от влияния пониженного атмосферного давления. В легочной ткани происходит обмен газов крови и альвеолярного воздуха. Диффундируя через мембраны, газы стремятся к состоянию равновесия, переходя из области высокого давления в область низкого давления.Повышенное атмосферное давление является основным производственным фактором при строительстве подводных тоннелей, метро, при проведении водолазных работ и т. д. Особенно опасны быстрые переходы из атмосферы с повышенным давлением в атмосферу с нормальным давлением. По мере повышения давления увеличивается количество растворенных в крови газов; при быстром переходе из атмосферы с повышенным давлением в атмосферу с нормальным давлением избыточное количество растворенных газов в крови (главным образом азота) скопляется в крови и различных органах и тканях. Пузырьки газа могут закупоривать кровеносные сосуды, что влечет за собой возникновение острых заболеваний суставов, центральной нервной системы, кровеносных сосудов и др.Эти болезненные явления (кессонная болезнь и болезнь водолазов) наблюдаются при работе в условиях значительно повышенного давления (кессонные и водолазные работы).Для предупреждения развития кессонной болезни и болезни водолазов должно быть принято следующее.

а) На кессонных работах обязательно должны устраиваться специально оборудованные шлюзы, через которые рабочие при спуске медленно проходят в кессон и выходят из него; при спуске в кессон давление в шлюзах постепенно повышается до того, которое имеется в кессоне; наоборот, при выходе из кессона давление в шлюзах постепенно снижается и доходит до нормального (атмосферного). Так как давление в шлюзах падает постепенно, то и выделение пузырьков газов (азота) происходит медленно, избыточный азот переходит в легкие и выделяется с выдыхаемым воздухом. б) При спуске водолазов надо следить, чтобы давление повышалось не более чем на 1/3 атмосферы в течение минуты, а при подъеме уменьшалось на 1/а—2/3 атмосферы в минуту (в зависимости от глубины водоема). Водолазные работы ведутся в специальных резиновых костюмах (скафандрах), внутрь которых подается воздух.

6 Влияние параметров микроклимата на производительность труда, профессиональное заболевание.

Параметры микроклимата оказывают непосредственное влияние на тепловое состояние человека.

Например, понижение температуры и повышение скорости движения воздуха, способствует усилению конвективного теплообмена и процесса теплоотдачи при испарении пота, что может привести к переохлаждению организма.

При повышении температуры воздуха возникают обратные явления.

Переносимость человеком температуры, как и его теплоощущение, в значительной мере зависит от влажности и скорости окружающего воздуха. Чем больше относительная влажность, тем меньше испаряется пота в единицу времени и тем быстрее наступает перегрев тела.

Особенно неблагоприятное воздействие на тепловое самочувствие человека оказывает высокая влажность при температурах окружающего воздуха более 30°С, так как при этом почти вся выделяемая теплота отдается в окружающую среду при испарении пота. При повышении влажности пот не испаряется, а стекает каплями с поверхности кожного покрова. Возникает так называемое проливное течение пота, изнуряющее организм и не обеспечивающее необходимую теплоотдачу.

Недостаточная влажность приводит к интенсивному испарению влаги со слизистых оболочек их пересыхания и растрескивания, а затем и к загрязнению болезнетворными микробами. Поэтому, при длительном пребывании людей в закрытых помещениях, рекомендуется ограничиваться относительной влажностью 30…70%

При обильном потовыделении масса организма человека уменьшается. Считается допустимым для человека снижение его массы на 2…3% путем испарения влаги – обезвоживания организма.

Вместе с потом организм теряет значительное количество минеральных солей. Для восстановления водного баланса работающих в горячих цехах устанавливают пункты подпитки подсоленной газированной водой.

Длительное воздействие высокой температуры особенно с повышенной влажностью может привести к значительному накоплению теплоты в организме и развитию перегревания организма выше допустимого уровня – гипертермии.

Производственные процессы, выполняемые при пониженной температуре, большой подвижности и влажности воздуха, могут быть причиной охлаждения и даже переохлаждения организма – гипотермии.

Параметры микроклимата оказывают существенное влияние на производительность труда.

В горячих цехах промышленных предприятий большинство технологических процессов протекают при температурах, значительно превышающих температуру воздуха окружающей среды. Нагретые поверхности излучают в пространство потоки лучистой энергии, которые могут привести к отрицательным последствиям. При температуре до 500°С с нагретой поверхности излучаются тепловые (инфракрасные) лучи, а при более высоких температурах наряду с возрастанием инфракрасного излучения появляются видимые световые и ультрафиолетовые лучи.

Под влиянием теплового облучения в организме происходят биохимические сдвиги, уменьшается кислородная насыщенность крови, понижается венозное давление, замедляется кровоток и как следствие наступает нарушение деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. По характеру воздействия на организм человека инфракрасные лучи подразделяют на коротковолновые и длинноволновые. Тепловые излучения коротковолнового диапазона глубоко поникают в ткани и разогревают их, вызывая быструю утомляемость, понижение внимания, усиленное потовыделение, а при длительном облучении – тепловой удар. Длинноволновые лучи глубоко в ткани не проникают и поглощаются в основном в эпидермисе кожи. Они могут вызывать ожоги кожи и глаз (катаракта глаза)

7 Воздействие общих и локальных вибраций на человека, профессиональные заболевания.

Вибрация опасна как для машинного, так и для человеческого компонента системы «человек - машина». Воздействуя на машинный компонент вибрация чаще всего снижает производительность технических установок, вызывает знакопеременные, приводящие к усталостному разрушению напряжения в конструкциях, снижает точность считываемых показаний приборов и т.п. При воздействии вибрации на организм важную роль играют анализаторы центральной нервной системы: вестибулярный, кожный и др. При длительном воздействии вибрации с частотами f = 250-350 Гц возникает профес-сиональное заболевание под названием «вибрационная болезнь», сопровождающаяся стой-кими патологическими нарушениями в организме (поражение мышц, изменения в костях, суставах, смещение органов в брюшной полости). При частотах f5 Гц (собственная частота колебаний органов человеческого организ-ма) - возможно повреждение отдельных частей и органов. Опасными частотами для внутренних органов является диапазон 69 Гц, для рук 3080 Гц. Активной составляющей воздействия вибрации на организм является ускорение. При работе строительных машин и технологических процессов существуют горизонтальные и вертикальные толчки и тряска, сопровождающиеся возникновением периодических им-пульсных ускорений. При частоте колебаний от 1 до 10 Гц значения предельных ( по ощущениям) ускорений следующие: 10 мм/с – неощутимые, 40 мм/с – слабоощутимые, 400 мм/с – сильно ощутимые, 1000 мм/с – вредные, 4000 мм/с – непереносимые. Благодаря наличию мягких тканей, костей, суставов, внутренних органов и особенно-стей конфигурации, тело человека представляет собой сложную колебательную систе-му, первичная механическая реакция которой на вибрационное воздействие зависит не только от характеристик интенсивности вибрации, но и от диапазона частот. Особенно вредны вибрации с вынужденной частотой, совпадающей с собственной частотой коле-баний тела человека или его отдельных органов: для тела человека – 6..9 Гц, головы – 6 Гц, желудка – 8 Гц, другие органы – в пределах 25 Гц, глазные яблоки – 60..90 Гц (расстройства зрительных восприятий). Локальная вибрация приводит к спазму сосудов, начиная с концевых фаланг пальцев до предплечья, плеча, сосудов сердца. Она вызывает также поражение нервов, отложение солей. 9.4 Нормирование вибрации Для санитарного нормирования и контроля вибраций используются средне-квадратичные значения виброскорости V и виброускорения W , а также их логарифмические уровни в децибелах Lv и Lw (для локальной вибрации - в октавных полосах, для общей в 1/3- октавных). Нормативные значения приведены в ГОСТ 12. 1.012-90. Общая и локальная вибрация нормируются отдельно.

8 Естественная система защиты от О и В факторов среды обитания. Закон Вебера-Фехнера, анализаторы, время реакции.

В организме человека функционирует ряд систем обеспечения собственной безопасности. К ним относятся некоторые органы чувств: глаза, уши, нос; костно-мышечная система; кожа; система иммунной защиты; боль, а также защитно-приспособительные реакции, такие, как воспаление и лихорадка. Защитно-приспособительные реакции направлены на сохранение постоянства внутренней среды организма и адаптацию его к условиям существования, они регулируются рефлекторным и гуморальным (гормоны, ферменты и т.д.) путем. Например, глаза имеют веки -две кожно-мышечные складки, закрывающие глазное яблоко при смыкании. Веки несут функцию защиты глазного яблока, рефлек-торно предохраняя орган зрения от чрезмерного светового потока, механического повреждения, способствуют увлажнению его поверхности и удалению со слезой инородных тел. Уши при чрезмерно громких звуках обеспечивают защитную реакцию: две самые маленькие мышцы нашего среднего уха резко сокращаются и три самые маленькие косточки (молоточек, наковальня и стремечко) перестают колебаться совсем, наступает блокировка, и система косточек не пропускает во внутреннее ухо чрезмерно сильных звуковых колебаний.

Чихание относится к группе защитных реакций и представляет форсированный выдох через нос (при кашле - форсированный выдох через рот). Благодаря высокой скорости воздушная струя уносит из полости носа попавшие туда иногородние тела и раздражающие агенты.

Слезотечение возникает при попадании раздражающих веществ на слизистую оболочку верхних дыхательных путей: носа, носоглотки, трахеи и бронхов. Слеза не только выделяется наружу, но и попадает через слезоносный канал в полость носа, смывая тем самым раздражающее вещество (поэтому "хлюпают" носом при плаче).

Боль возникает при нарушении нормального течения физиологических процессов в организме при раздражении рецепторов при повреждении органов и тканей вследствие воздействия вредных факторов. Боль является сигналом опасности для организма и одновременно боль - это защитное приспособление, вызывающее специальные защитные рефлексы и реакции. Субъективно человек воспринимает боль как тягостное, гнетущее ощущение. Объективно боль сопровождается некоторыми вегетативными реакциями (расширение зрачков, повышение кровяного давления, бледность кожных покровов лица и др.). При боли увеличивается выделение биологически активных веществ (например, в крови увеличивается концентрация адреналина). Болевая чувствительность присуща практически всем частям нашего тела. Характер болевых ощущений зависит от особенностей конкретного органа и силы разрушительного воздействия. Например, боль при повреждении кожи отличается от головной боли, при травме нервных стволов возникает жгучее болевое ощущение - каузалгия. Болевое ощущение как защитная реакция нередко указывает на локализацию патологического процесса.

Современный человек имеет следующие анализаторы:

Зрительный анализатор – наиболее информативный канал (80 - 90 % информации об окружающем мире). Слуховой анализатор в наибольшей степени дополняет информацию, полученную с помощью зрительного анализатора, так как обладает «круговым обзором». Тактильная и вибрационная чувствительность (осязание) проявляется при действии на кожную поверхность различных механических стимулов (прикосновение, давление). Температурная чувствительность свойственна организмам с постоянной температурой тела. В коже имеются два вида терморецепторов, одни реагируют только на холод, другие только на тепло. Латентный период - 0,25 с Обоняниемназывается вид чувствительности, направленные на восприятие пахучих веществ с помощью обонятельных рецепторов, расположенных в желтом эпителии носовой раковины. Вкусовой анализатор обеспечивает восприятие кислого, соленого, сладкого и горького с помощью хеморецепторов – вкусовых луковиц, расположенных на языке, в слизистой оболочке неба, гортани, глотки, миндалинОсновной характеристикой анализатора является его чувствительность. Не всякая интенсивность раздражителя, воздействующего на анализатор, вызывает ощущение. Опытами установлено, что величина ощущений изменяется медленнее, чем сила раздражителя. Этот эмпирический психофизический закон Вебера-Фехнера выражается зависимостью: Е = К * lg (I) + С

Где Е – интенсивность ощущений, I – интенсивность раздражителя, К и С – константы

9 Защита от вибраций вибродемфированием

Основными методами защиты от вибрации являются: - воздействие на источник возбуждения (снижение или ликвидация возбуждающих сил) - отстройка от режима резонанса (подбор массы m и жесткости g колебательной сис-темы) - вибродемпфирование- увеличение механического импеданса колебательной систе-мы - динамические гашения колебаний - присоединения к защищаемому объекту систе-мы, реакции которой уменьшают размах вибрации объекта. - изменение конструктивных параметров. - активная виброзащита - дополнительный источник вибрации в противофазе. - виброизоляция - для ослабления вибрации от источника. Установка виброизолято-ров - материалов с большим внутренним трением (резина, пробка, войлок, асбест, стальные пружины).Вибродемпфирование - это снижение вибраций путем перевода в другие виды энергии, чаще всего в теплоту (применение материалов с большим внутренним трением, например мягкие пластмассы, резину, пенопласт).

10 Защита от вредных факторов уменьшением времени экспозиции на примере вибрации

ЗАЩИТА ВРЕМЕНЕМ — уменьшение вредного действия неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса на работающих за счет снижения времени их действия: введение внутрисменных перерывов, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, ограничение стажа работы в данных условиях.

11 Защита от шума экранированием. Звукоизоляция, СИЗ.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) применяются в том случае, если другими способами обеспечить допустимый уровень шума на рабочем месте не удается. Принцип действия СИЗ – защитить наиболее чувствительный канал воздействия шума на организм человека – ухо. Применение СИЗ позволяет предупредить расстройство не только органов слуха, но и нервной системы от действия чрезмерного раздражителя. Наиболее эффективны СИЗ, как правило, в области высоких частот. СИЗ включают в себя противошумные вкладыши (беруши), наушники, шлемы и каски, специальные костюмы.

Экраны устанавливают между источником шума и рабочим местом. Эффект экранирования основан на образовании за ним области тени, куда звуковые волны проникают лишь частично. Эффективность экранирования зависит от соотношения между размерами экрана и длиной волны : чем больше длина волны, тем меньше при данных размерах область тени за экраном, следовательно, тем меньше снижение шума. Поэтому экраны применяют в основном для защиты от средне- и высокочастотного шума. На низких частотах ( велика) экраны малоэффективны, так как за счет эффекта дифракции звук легко их огибает.Эффективность экрана тем выше, чем меньше расстояние от экранируемого рабочего места до источника шума.Экраны эффективны, когда отсутствуют огибающие его отраженные волны, т.е. либо на открытом воздухе, либо в облицованном помещении, т.е. помещении, подвергнутом аку-стической обработке.Звукоизоляция (ограждающая конструкция, отражающая большую часть звуковой энергии)

12Защита расстоянием, санитарно-защитные зоны.

Принцип защиты расстоянием заключается в установлении такого расстояния между человеком и источником опасности, при котором обеспечивается заданный уровень безопасности. Принцип основан на том, что действие опасных и вредных факторов ослабевает по тому или иному закону или полностью исчезает в зависимости от расстояния.Санитарно-защитные зоны. Для защиты жилых застроек от вредных и неприятно пахнущих веществ, повышенных уровней шума, вибраций, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического электричества, ионизирующих излучений предусматриваются санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона — это пространство между границей жилой застройки и объектами, являющимися источниками вредных факторов. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с санитарной классификацией предприятий. Для предприятий классов I, II, III, IV, V размеры санитарно-защитных зон соответственно составляют 2000, 1000, 500, 300, 100 м. Размеры санитарно-защитных зон могут быть увеличены или уменьшены при надлежащем технико-экономическом и гигиеническом обосновании.

13 Инфразвук и источники, воздействие, нормирование

Инфразвук - колебания упругой среды с частотой f 20 Гц. Распространение инфразвука в воздушной среде происходит на большие расстояния от источника воздействия малого поглощения его энергии. Мощный источник инфразвука: автомобиль, мчащийся со скоростью 100 км/час. Характеристики - те же, что и ультразвук. Источники: 1) (механическое происхождение) вентиляторы, поршневые компрессоры, машины и механизмы, работающие с числом оборотов рабочих циклов менее 20 в секунду; 2) движение больших потоков газов или жидкостей (аэродинамическое происхождение). Действие на человека: ощущение вращения, раскачивание, непроизвольный поворот глазных яблок, чувство тревоги, страха (вплоть до паники), боль в ушах, нарушение чувства равновесия. Причина: внутренние органы человека имеют собственные частоты 68 Гц. Совпадение этих частот с частотами инфразвука приводит к резонансу. При Lи 150 дБ - влияние на органы пищеварения, функции мозга, ритм сердечных сокращений и дыхания слабость, обмороки, потеря зрения и слуха. По СН 22-74-80; fср = 2, 4, 8, 16 Гц - в октавных полосах - не более 105 дБ, f = 32 Гц - не более 102 дБ. Большая длина волны позволяет инфразвуку распространяться на десятки тысяч км. Невозможно остановить инфразвук с помощью строительных сооружений. Защита: ослабление инфразвука в источнике; устранение причин возникновения; увеличе-ние частот до f 20 Гц; СИЗ; мед. профилактика.

14 Источники газо- и гидродинамического шума, способы его снижения

Различные механические, аэродинамические и электромагнитные явления являются причиной возникновения шумов. Механические шумы возникают при работе различных машин и механизмов и вызваны трением и соударениями составляющих их деталей, ударными процессами, используемыми в производстве (ковка, штамповка) и рядом других факторов. Аэродинамические и гидродинамические шумы возникают при течении газов и жидкостей. Электромагнитные шумы обычно сопровождают работу различных электрических установок. Перечислим основные способы, используемые для снижения шума в производственных помещениях.

Наиболее рациональный способ уменьшения шума – снижение звуковой мощности его источника (машины, установки, агрегата и т.д.). Уровень звуковой мощности (Lp) рассчитывается по следующей формуле:

Lp= 10LgP/P0, (17.15)

где Р – звуковая мощность, Вт;P0 – пороговая звуковая мощность, равная 10-12 Вт;Lp – уровень звуковой мощности, дБ.

Этот способ борьбы с шумом носит название уменьшения шума в источнике его возникновения. Снижение механических шумов достигается: улучшением конструкции машин и механизмов, заменой деталей из металлических материалов на пластмассовые, заменой ударных технологических процессов на безударные (например, клепку рекомендуется заменять сваркой, штамповку – прессованием и т.д.), применением вместо зубчатых передач в машинах и механизмах других видов передач (например, клиноременных) или использованием зубчатых передач, не издающих громких звуков (например, при использовании не прямозубых, а косозубых или шевронных шестерен), нанесением смазки на трущиеся детали и рядом других мероприятий.

Эффективность некоторых из перечисленных мероприятий по снижению уровня шума представлена ниже:

Мероприятия Замена прямозубых шестерен шевронными Замена зубчатой передачи на клиноременную Замена металлических корпусов машин на пластмассовые: в области высоких частот в области средних частот |

Снижение уровня шума, дБ 5 10–15

7–15 2–6 |

Как уже сказано выше, аэродинамические и гидродинамические шумы сопровождают течение жидкости или газа. Эти шумы также возникают при работе вентиляторов, компрессоров, газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания, при выпуске пара или воздуха в атмосферу, при вращении винтов самолета, при работе насосов для перекачки жидкостей и др. Для уменьшения аэродинамических и гидродинамических шумов рекомендуются снижение скорости обтекания газовыми или воздушными потоками препятствий, улучшение аэродинамики тел, работающих в контакте с потоками; снижение скорости истечения газовой струи и уменьшение диаметра отверстия, из которого эта струя истекает; выбор оптимальных режимов работы насосов для перекачивания жидкостей; правильное проектирование и эксплуатация гидросистем и ряд других мероприятий. Часто не удается уменьшить аэродинамические шумы в источнике их возникновения, поэтому приходится использовать другие методы борьбы с этими шумами (использование звукоизоляции источника, установка глушителей).

15 Источники механического шума и способы его снижения

Механический шум. Механический шум обусловлен колебаниями деталей машин и их взаимным перемещением. Возбуждение механического шума обычно носит ударный ха-рактер, излучающие его конструкции и детали представляют собой системы с многочислен-ными резонансными частотами. Поэтому спектр механического шума занимает широкую область частот. Наличие высоких частот делают шум особо неприятным.Снижение механических шумов достигается: улучшением конструкции машин и механизмов, заменой деталей из металлических материалов на пластмассовые, заменой ударных технологических процессов на безударные (например, клепку рекомендуется заменять сваркой, штамповку – прессованием и т.д.), применением вместо зубчатых передач в машинах и механизмах других видов передач (например, клиноременных) или использованием зубчатых передач, не издающих громких звуков (например, при использовании не прямозубых, а косозубых или шевронных шестерен), нанесением смазки на трущиеся детали и рядом других мероприятий

16 Источники профессиональных заболеваний и травм. Виды травм.

Совокупность производственных травм за определенный период времени называют производственным травматизмом, а совокупность профессиональных заболеваний профессиональной заболеваемостью. По характеру повреждения травмы бывают механические (ушибы, переломы), термические (ожоги, обморожения), химические (отравления, ожоги), электрические (остановка дыхания, сердца, судороги в руках и т.п.), психические (испуг, шок и др.). В зависимости от тяжести исхода несчастные случаи различают: • без потери трудоспособности; • с временной потерей трудоспособности; • групповые, когда одновременно пострадали два человека и более; • с тяжелым исходом; • со смертельным исходом. Несчастный случай признается связанным с производством, если он произошел: • при выполнении обычных трудовых обязанностей работника (в том числе во время командировки); • при совершении каких-либо действий в интересах организации, хотя бы и без поручения администрации; • на территории организации или в ином месте работы в течение рабочего времени, включая установленные перерывы; в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п.; перед началом или по окончании работы; • во время пути на работу или с работы на транспорте предприятия, сторонней организации, предоставившей его согласно договору; • во время пути на работу и с работы домой; • при авариях на производственных объектах, неисправном оборудовании и др.

Травма — внешнее повреждение организма человека, которое произошло врезультате действия опасного производственного фактора.

Проф. заболевание — заболевание, при котором происходит внутреннееизменение в организме человека в результате действия вредного производственного фактора.

Несчастные случаи подразделяются:

легкие; средней тяжести; групповые; с инвалидным исходом; со смертельным

исходом.

Проф. заболевания подразделяются:

·хронические;

·внезапные

Совокупность производственных травм называется травматизмом.

Профессиональным заболеванием называется заболевание, которое разв ивается в результате воздействия на работника специфических для данной раб о ты вредных производственных факторов. Профзаболевания возникают в резул ь тате длительного периода работы в неблагоприятных условиях. Производственные травмы и профессиональные заболевания происходят в результате действия опасных и вредных производственных факторов. В ГОСТ 12.0.002-80 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» они подразделяются на: физические, химические, биологические и психофизи о логические.

17 Классификация и основные параметры аппаратов очистки промышленных выбросов

Воздух,газ,вода.

Для предупреждения загрязнения водоемов и воздушного бассейна следует прежде всего использовать технологические методы, среди которых наибольшее внимание должно уделяться следующим [9]: усовершенствованию основных технологических процессов с целью сведения к минимуму выбросов вредных веществ; рекуперации и регенерации ценных химикатов из промышленных выбросов; утилизации ценных продуктов из промышленных выбросов; созданию замкнутых систем водопользования. Очистка газопылевых выбросов. Для улавливания пыли и поглощения газов промышленных выбросов применяют три вида аппаратов: сухие, мокрые и электростатические. К сухим пылеулавливающим аппаратам относятся пылевые камеры, циклоны, жалюзийные аппараты, тканевые и волокнистые фильтры; к мокрым— ск рубберы (полые, насадочные, центробежные и мокропрутковые), мокрые циклоны, барботажные и пенные аппараты, струйные газопромыватели, аппараты Вентури1 и т. д.; к электростатическим — электрофильтры.

18. Классификация и требования к системам вентиляции

Принято классифицировать вентиляцию по способу перемещения воздуха, по цели и по месту действия. По способу перемещения воздуха: А) Естественная. Б) Механическая (принудительная). Естественной вентиляцией называется система вентиляции, в которой перемеще-ние воздушных масс происходит благодаря возникающей разности давлений снаружи и внутри здания. Это может быть неорганизованная естественная вентиляция, или естест-венное проветривание – движение воздуха через неплотности в ограждениях и элементах строительных конструкций, и организованная, например, канальная естественная вытяж-ная аэрация, которая широко применяется в жилых и административных зданиях. Повсе-местно распространена аэрация – организованная естественная общеобменная вентиляция в результате поступления и удаления воздуха через открывающиеся фрамуги окон и фо-нарей. По цели: А) Приточная (для подачи). Б) Вытяжная (для удаления) В) Приточно-вытяжная. По месту: А) Общеобменная, предназначенная для ассимиляции избыточной теплоты, влаги и вредных веществ во всем объеме рабочей зоны помещений. Б) Местная (применяется, когда помещение велико, а число рабочих мест мало). С помощью местных отсосов вредные вещества удаляются непосредственно в местах их выделения. К устройствам местной вентиляции относятся бортовые отсосы, вы-тяжные зонты, вытяжные шкафы и др. В помещениях, где возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны большого количества вредных веществ, наряду с рабочей предусматривается устройство аварийной вентиляции. Наиболее совершенным видом промышленной вентиляции является кондициони-рование воздуха, т.е. автоматическая обработка воздуха с целью поддержания в помеще-нии заранее заданных метеорологических условий независимо от изменения наружных условий. При кондиционировании автоматически регулируется температура воздуха, его относительная влажность и скорость подачи в помещение в зависимости от времени года, наружных метеоусловий и характера технологического процесса в помещении.Требования к вентиляционным системам. Для эффективной работы системы вентиляции необходимо выполнение следую-щих требований: 1. Объемы приточного и вытяжного воздуха должны быть приблизительно равны

Иногда, в особых случаях бывает необходимо и их неравенство. Так, возможна ситуация, когда во всем помещении необходимо поддерживатт избыточное давление (на-пример, в цехах электровакуумного производства, где важно отсутствие пыли, прони-кающей через различные не плотности в ограждениях). 2. Приточные и вытяжные системы в помещении должны быть правильно разме-щены. Свежий воздух необходимо подавать там, где количество вредных веществ мини-мально (или их нет вообще). 3. Система вентиляции не должна вызывать переохлаждения или переохлаждения работающих. 4. Система вентиляции не должна создавать шум выше предельно допустимого 5. Система вентиляции должна быть электро-, пожаро- и взрывобезопасна, проста по устройству, надежна и эффективна.

19 Контактное воздействие ультразвука

Вредное воздействие — на сердечно-сосудистую систему; нервную систему;

эндокринную систему; нарушение терморегуляции и обмена веществ. Местное

воздействие может привести к онемению.

Воздействие ультразвуковой энергии 6 7 Вт/см2 может приводить к поражению пе-риферического нервного и сосудистого аппарата в месте контакта (например, воздействие на руки в момент загрузки и выгрузки деталей из ультразвуковой ванны). Характеристикой ультразвуковых колебаний является уровень звукового давления Ly в третьеоктавных полосах с fсг = 12,5 100 кГц. Согласно ГОСТ 12.1.001-83 допустимые уровни звукового давления на рабочих мес-тах не должны превышать (при fсг = 3,15 -100кГц) 110 Дб; при fсг = 12,5 кГц - 80 дБ). Для ультразвука, передающегося контактным путем нормируется пиковое значение виброскорости. Защита от ультразвука: 1) дистанционное управление, 2) автоблокировка при выпол-нении вспомогательных операций (загрузка и выгрузка деталей и т.п.), экранирование источника. В качестве СИЗ (для рук): рукавицы, перчатки.

20 Местная вентиляция, устройство, требования

По месту: А) Общеобменная, предназначенная для ассимиляции избыточной теплоты, влаги и вредных веществ во всем объеме рабочей зоны помещений. Б) Местная (применяется, когда помещение велико, а число рабочих мест мало). С помощью местных отсосов вредные вещества удаляются непосредственно в мес-тах их выделения. К устройствам местной вентиляции относятся бортовые отсосы, вы-тяжные зонты, вытяжные шкафы и др. В помещениях, где возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны боль-шого количества вредных веществ, наряду с рабочей предусматривается устройство ава-рийной вентиляции. Наиболее совершенным видом промышленной вентиляции является кондициони-рование воздуха, т.е. автоматическая обработка воздуха с целью поддержания в помеще-нии заранее заданных метеорологических условий независимо от изменения наружных условий. При кондиционировании автоматически регулируется температура воздуха, его относительная влажность и скорость подачи в помещение в зависимости от времени года, наружных метеоусловий и характера технологического процесса в помещении.

6.2 Требования к вентиляционным системам. Для эффективной работы системы вентиляции необходимо выполнение следую-щих требований: 1. Объемы приточного и вытяжного воздуха должны быть приблизительно равны Иногда, в особых случаях бывает необходимо и их неравенство. Так, возможна ситуация, когда во всем помещении необходимо поддерживатт избыточное давление (на-пример, в цехах электровакуумного производства, где важно отсутствие пыли, прони-кающей через различные не плотности в ограждениях). 2. Приточные и вытяжные системы в помещении должны быть правильно разме-щены. Свежий воздух необходимо подавать там, где количество вредных веществ мини-мально (или их нет вообще). 3. Система вентиляции не должна вызывать переохлаждения или переохлаждения работающих. 4. Система вентиляции не должна создавать шум выше предельно допустимого 5. Система вентиляции должна быть электро-, пожаро- и взрывобезопасна, проста по устройству, надежна и эффективна.

21 Методы анализа производственного травматизма

В тетради

22 Механизм теплообмена человека с ОС, влияние внешних факторов на процесс теплообмена

Теплообмен между человеком и окружающей средой осуществляется: конвекцией в результате омывания тела воздухом, теплопроводностью, излучением на окружающие предметы и в процессе тепломассообмена при испарении влаги, выводимой на поверхность кожи потовыми железами и при дыхании.

Количество тепла, отдаваемого организмом каждым из этих путей, зависит от параметров микроклимата на рабочем месте.

Величина и направление конвективного теплообмена человека с окружающей средой определяется в основном температурой окружающей среды, атмосферным давлением, подвижностью и влагосодержанием воздуха. Теплопроводность тканей человека мала, поэтому основную роль в процессе транспортирования теплоты внутри организма играет конвективная передача с потоком крови.

Теплопроводность сухого воздуха мала, поэтому теплоотдача через соприкосновение человека с воздухом также мала. Более интенсивно идет обмен теплом при соприкосновении человека с не нагретыми поверхностями, но, как правило, поверхность соприкосновения в этом случае незначительна.

Лучистый поток при теплообмене излучением тем больше, чем ниже температура окружающих человека поверхностей. Излучение тепла происходит в окружающую среду, если в ней температура ниже температуры поверхности одежды (27-30 оС) и открытых частей тела (33,5 оС). При высоких температурах (30 - 35 оС) окружающей среды теплоотдача излучением полностью прекращается, а при более высоких температурах теплообмен идет в обратном направлении - от окружающей поверхности к человеку.

Количество теплоты, отдаваемой в окружающий воздух с поверхности тела при испарении пота, зависит как от температуры воздуха и интенсивности работы, так и от скорости окружающего воздуха и его относительной влажности.

Количество теплоты, выделяемой человеком с выдыхаемым воздухом, зависит от его физической нагрузки, влажности, и температуры вдыхаемого воздуха.

Комфортные условия для организма человека обеспечиваются при соблюдении теплового баланса.

Уравнение теплового баланса для организма человека за определенный период времени может быть представлено в следующем виде:

M +S ± R ± C ± P - E = 0,

где M - тепло процессов метаболизма, полученное из химических субстратов пищи, подвергшихся расщеплению в клетках; S - накопленное организмом тепло; R, C, P - тепло отданное (со знаком -) или полученное (со знаком +) путем излучения, конвекции, теплопередачи; E - тепло, отданное за счет испарения. Если тепловой баланс не будет поддерживаться, то дополнительное тепло, полученное различными путями, приведет к повышению температуры тела, а недостаток тепловой энергии - к его охлаждению. В обоих случаях создаются неблагоприятные условия для функционирования клеток организма, которые при превышении определенных температурных границ внутри тела начинают погибать. Тепловой баланс любого тела определяется соотношением между теплом, которое оно получает, и теплом, которое оно отдает. Величина тепловыделения организмом человека зависит от степени физического напряжения и составляет от 75 ккал/ч в состоянии покоя до 430 ккал/ч при тяжелой работе. Для комфортных условий работы необходимо, чтобы тепловыделение организма равнялось его теплоотдаче, при этом температура внутренних органов человека остается постоянной (около 36,6 оС).

23 Мокрые пылеуловители

Мокрые фильтры имеют ряд достоинств и недостатков перед другими аппаратами.Достоинства:

а) небольшая стоимость и более высокая эффективность улавливания взвешенных частиц;

б) возможность использования для очистки газов от частиц до 0,1 мкм;

в) возможность очистки газов при высокой температуре и повышенной влажности, а также при опасности возгорания и взрывов очищенных газов и уловленной пыли;

г) возможность наряду с пылями улавливать парообразные и газообразные компоненты.

Недостатки:а) выделение уловленной пыли в виде шлама, что связано с необходимостью обработки сточных вод, что удорожает процесс;

б) возможность уноса капель жидкости и осаждения их с пылью в газоходах и дымососах;

в) в случае очистки агрессивных газов необходимость защищать аппаратуру и коммуникации антикоррозионными материалами.

В мокрых пылеуловителях в качестве орошающей жидкости чаще всего используют воду. В зависимости от поверхности контакта или по способу действия их подразделяют на 7 видов:

- полые газопромыватели;

- насадочные скрубберы;

- тарельчатые (барботажные, пенные) скрубберы;

- скрубберы с подвижной насадкой;

- газопромыватели ударно-инерционного действия;

- скрубберы центробежного действия;

- механические газопромыватели.

24 Нормирование вибраций, расчет времени воздействия вибраций при нормировании

Различают санитарно-гигиеническое и техническое нормирование.

В первом случае производят ограничение параметров вибрации рабочих мест и поверхности контакта с конечностями работающих, исходя из физиологических требований, и снижающих возможность возникновения вибрационной болезни. Во втором случае осуществляют ограничение параметров вибрации с учетом не только указанных требований, но и технически достижимого на сегодняшний день для данного вида машин уровня вибрации. Санитарно-гигиеническое нормирование вибраций регламентирует параметры производственной вибрации и правила работы с виброопасными механизмами и оборудованием, ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». Документы устанавливают: классификацию вибраций, методы гигиенической оценки, нормируемые параметры и их допустимые значения, режимы труда лиц виброопасных профессий, подвергающихся воздействию локальной вибрации, требования к обеспечению вибробезопасности и к вибрационным характеристикам машин. Вибрационная нагрузка на оператора нормируется для каждого направления действия вибрации.

Для локальной вибрации норма вибрационной нагрузки на оператора обеспечивает отсутствие вибрационной болезни, что соответствует критерию "безопасность".

При гигиенической оценке вибраций нормируемыми параметрами являются средние квадратичные значения виброскорости v (и их логарифмические уровни Lv) или виброускорения для локальных вибраций в октавных полосах частот, а для общей вибрации – в октавных или третьоктавных полосах. Допускается интегральная оценка вибрации во всем частотном диапазоне нормируемого параметра, в том числе по дозе вибрации D с учетом времени воздействия.

Для общей и локальной вибрации зависимость допустимого значения виброскорости от времени фактического воздействия вибрации, не превышающего 480 мин (8-ми часовой рабочий день), определяется по формуле:

где

![]() -

допустимое значение виброскорости для

длительности воздействия 480 мин.

-

допустимое значение виброскорости для

длительности воздействия 480 мин.

25. Нормирование параметров микроклимата производственной среды, допустимые и оптимальные параметры микроклимата

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются: - температура воздуха, 0C, - температура поверхностей (стен, пола, потолка, различных устройств, технологического оборудования и т.п.), 0C, - относительная влажность воздуха, %, - скорость движения воздуха, м/с, - интенсивность теплового облучения, Вт/м2, - давление. Однако к числу нормируемых параметров относятся только первые пять показате-лей. Давление не относится к числу нормируемых параметров микроклимата. Роль микроклимата в жизнедеятельности человека предопределяется тем, что по-следняя может нормально протекать лишь при условии сохранения температурного го-меостаза организма, который достигается за счет системы терморегуляции и усиления деятельности других функциональных систем: сердечно-сосудистой, выделительной, эн-докринной, а также систем, обеспечивающих энергетический, водно-солевой и белковый обмены. Напряжение в функционировании перечисленных систем, обусловленное воздействием неблагоприятного микроклимата, может сопровождаться ухудшением здоровья, которое усугубляется воздействием на организм других вредных производственных факторов (вибрация, шум, химические вещества и др.). В ГОСТ 12.1.005-88 указаны оптимальные и допустимые показатели микроклимата в производственных помещениях. Оптимальные показатели распространяются на всю ра-бочую зону, а допустимые устанавливают раздельно для постоянных и непостоянных ра-бочих мест в тех случаях, когда по техническим, технологическим или экономическим причинам невозможно обеспечить оптимальные условия. Оптимальные микроклиматические условия - это такие условия, которые обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены без напряжения механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и яв-ляются предпочтительными на рабочих местах. Допустимые микроклиматические условия – это сочетания параметров микро-климата, которые не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но мо-гут приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению рабо-тоспособности. При нормировании параметров микроклимата учитываются физическая тяжесть выполняемых работ и время года. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21)

26 Нормирование примесей в атмосферном воздухе населенных пунктов. Максимальные и среднесуточные допустимые концентрации

ГОСТом 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения [14]. Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны (ПДКрз) — концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов, или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений . Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площади, на которой находятся места постоянного или временного пребывания рабочих. Как следует из определения, ПДКрз представляет собой норматив, ограничивающий воздействие вредного вещества на взрослую работоспособную часть населения в течение периода времени, установленного трудовым законодательством. Совершенно недопустимо сравнивать уровни загрязнения селитебной зоны с установленными ПДКрз, а также говорить о ПДК в воздухе вообще, не уточняя, о каком нормативе идет речь. Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) — концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе, субсенсорных) реакций в организме человекаПредельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) — это концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании [11]. Таким образом, ПДКсс рассчитана на все группы населения и на неопределенно долгий период воздействия и, следовательно, является самым жестким санитарно-гигиеническим нормативом, устанавливающим концентрацию вредного вещества в воздушной среде. Именно величина ПДКсс может выступать в качестве "эталона" для оценки благополучия воздушной среды в селитебной зоне. Но использование этого норматива в качестве единицы измерения (пять ПДКсс по оксидам азота) — абсурдно!

27 Нормирование примесей воздуха рабочей зоны. ПДК, ОБУВ, однонаправленное действие примесей, среднесменные допустимые концентрации.

В тетради

ОБУВ — норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест. есмотря на то, что действующий перечень ПДК постоянно дополняется, в отдельных случаях при составлении проектной документации требуется разрабатывать нормативы ПДВ по загрязняющим веществам, не включенным в перечень ПДК. В таких случаях в соответствии с санитарными нормами санитарно-гигиенические институты разрабатывают для рассматриваемого вещества временный ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) на основе сопоставления токсических действий данного вещества и близкого к нему по химическому строению, для которого величины ПДК или ОБУВ уже установлены. ОБУВ утверждаются сроком на три года.

28 Нормирование шума в ПС и ОС

При нормировании шума используют два метода: нормирование по предельному спектру шума и нормирование уровня звука в дбА. Нормирование по предельному спектру. Этот метод является основным для постоянных шумов. Здесь нормируются уровни звуковых давлений в 8 октавных полосах частот с fсг = 63, 125, 250...8000 Гц. Совокупность восьми допустимых уровней звукового давления и называется предельным спектром (ПС). Для каждой категории рабочих мест (конструкторские бюро, лаборатории, цеха и т.п.) регламентирован свой предельный спектр шума. Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах приведены в ГОСТ 12.1.001-83 Нормирование уровня звука в дБА. Этот метод используется для ориентировочной оценки постоянного и непостоянного шума, когда мы не знаем спектра шума. Уровень звука (дБА) связан с предельным спектром зависимостью: LA = ПС + 5 Для тонального и импульсного шумов допустимые уровни должны приниматься на 5 дБ меньше нормативных для постоянного шума. Для оценки акустической энергии, воздействующей на человека за определенный пе-риод времени используется доза шума, скорректированная по частотной характеристике «А» шумомера Па2 r: D = PA2 T, где РА - звуковое давление, соответствующее измеренному уровню звука в дБА. Допустимая доза шума - доза, соответствующая допустимому уровню звука или допустимому эквивалентному уровню звука. Для непостоянного шума нормированным параметром является эквивалентный (по энергии) уровень звука широкополосного, постоянного и неимпульсного шума, оказывающего на человека такое же воздействие, как и непостоянный шум (Laэкв. дБА. Этот уровень измеряется специальными интегрирующими шумомерами.

29. Общие методы повышения безопасности в рабочей зоне при действии излучателей энергии (акустической, механической, электромагнитной и др.)

Как известно, метод - это способ достижения цели. Здесь целью является обеспе-чение безопасности. Методы БЖД основаны на применении вышеперечисленных прин-ципов. Пользуясь методами обеспечения БЖД мы можем согласовать взаимодействие ха-рактеристик человека с окружающей средой (будь то система "человек - производствен-ная среда", "человек - бытовая среда" или "человек - природная среда"), т.е. достичь оп-ределенного уровня безопасности. Принято выделить четыре метода БЖД: А-метод: пространственное или временнóе разделение гомосферы и ноксо-сферы (дистанционное управление, механизация, автоматизация) Б-метод: нормализация ноксосферы, т.е. совершенствование среды, чаще про-изводственной, приведение характеристик ноксосферы в соответствие с характеристика-ми человека. Б-метод реализуется в создании безопасной техники. В-метод: используется тогда, когда А- и Б-методы не дают желаемого резуль-тат и требуемого уровня безопасности. Он подразумевает адаптацию человека к ноксо-сфере (обучение, тренировка, профессиональный отбор). Г- метод: сочетает в себе вышеупомянутые методы и используется чаще всего.

30 Общие принципы защиты экранированием. Оценка эффективности

Экраны устанавливают между источником шума и рабочим местом. Эффект экранирования основан на образовании за ним области тени, куда звуковые волны проникают лишь частично. Эффективность экранирования зависит от соотношения между размерами экрана и длиной волны : чем больше длина волны, тем меньше при данных размерах область тени за экраном, следовательно, тем меньше снижение шума. Поэтому экраны применяют в основном для защиты от средне- и высокочастотного шума. На низких частотах ( велика) экраны малоэффективны, так как за счет эффекта дифракции звук легко их огибает. Эффективность экрана тем выше, чем меньше расстояние от экранируемого рабочего места до источника шума. Экраны эффективны, когда отсутствуют огибающие его отраженные волны, т.е. либо на открытом воздухе, либо в облицованном помещении, т.е. помещении, подвергнутом аку-стической обработке.

31 Опасные и вредные факторы производственной среды, их характеристик на примере избранной специальности

Опасные и вредные факторы. Одна из составляющих безопасности жизнедея-тельности - охрана труда использует понятия опасных и вредных факторов. Система стан-дартов БЖД (ССБТ) дает следующие определения. Опасным называется производственный фактор, воздействие которого на рабо-тающего в определенных условиях приводит к травме или другому резкому ухудшению здоровья. Вредным называется производственный фактор, воздействие которого на рабо-тающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности (ГОСТ 12.0.002-80). Опасные и вредные факторы в зависимости от характера воздействия подразде-ляются на - активные - проявляющиеся благодаря заключенной в них энергии (ионизирующие излучения, вибрация и т.п.); - активно - пассивные - проявляющиеся благодаря энергии, заключенной в самом человеке (примером могут служить опасности скользких поверхностей, работы на высоте, острых углов и плохо обработанных поверхностей оборудования и т.п.). - пассивные - проявляющиеся опосредствованно, как например, усталостное раз-рушение материалов, образоование накипи в сосудах и трубах, коррозия и т.п. Активные факторы могут, таким образом быть классифицированы по виду связан-ной с ними энергии. Такую классификацию дает ГОСТ 12.0.003-74. В соответствии с ним опасные и вредные факторы подразделяются на четыре группы: - физические (движущие машины и механизмы, подвижные части производствен-ного оборудования, разрушающиеся конструкции; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов, шум, электромагнитные излучения промышленных и радиочастот, инфра-красное и ультрафиолетовое излучения, лазерное излучение, ионизирующие излучения, повышенные или пониженные температура, влажность воздуха, повышенная скорость движения воздуха, электрический ток, статическое электричество и т.п.) - химические (химические вещества, присутствующие в воздухе, воде, почве, про-дуктах питания); - биологические (болезнетворные микроорганизмы, вирусы, грибы); - психофизиологические (стресс, монотония, утомление, сонливость, алкогольное опьянение и т.п.); Принцип нормирования. В охране труда как и в безопасности жизнедеятельности в целом действует принцип нормирования опасных и вредных факторов, т.е. установление некоторых предельно допустимых значений уровней интенсивности опасных и вредных факторов, которые не должны превышаться (уровень звука, напряженности электрических и магнитных полей и т.п.), или же установление диапазонов, за которые не должны выходить некоторые параметры окружающей среды (температура в помещении, освещение и т.п.) Важными понятиями эргатических систем являются производственная среда, ра-бочая зона, рабочее место, опасная зона, опасная ситуация. Производственная среда – пространство, в котором осуществляется трудовая дея-тельности человека. Там же формируются опасные и вредные производственные факторы. Рабочая зона – пространство над рабочей площадкой, ограниченное высотой 2 м, в котором находятся места постоянного или временного пребывания работающих. Рабочее место – часть рабочей зоны; оно представляет собой место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности. Условия труда – сочетание различных факторов, формируемых элементами произ-водственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека. Опасная зона – пространство, в котором проявляется действие опасных и вредных факторов. Опасная ситуация (ОС) возникает тогда, когда происходит совмещение опасной зоны и пространство, в котором находится человек (совмещение ноксосферы и гомосфе-ры).

32 Опасные и вредные факторы среды обитания, их характеристика

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОС. – это процессы объекты и всякие другие факторы, которые неблагоприятно влияют на человека (немедленно или через временной промежуток), могут представлять угрозу для жизни человека.

Классификация основных опасных факторов.

По происхождению

а) Естественные т.е. природного (извержения вулканов, выветривание горных пород, сгорание и падение метеоритов)

б) Искусственного, т.е. антропогенного; они выделяются из-за деятельности человека (сгорание топлива, промышленные отходы).

человек – основной источник загрязнения. (!)

По природе

а) физическое: тепловое, шум, вибрация, радиоактивное излучение,

б) химические: химикалии, токсические газы

в) биологические: микроорганизмы, насекомые, грызуны, ядовитые животные, грибы, растения.

По составу

а) газообразные – 90% от всех загрязнений.

б) твердые – около 10%, тяжелые металлы, пыль, уран, плутоний.

в) жидкие – менее 1%, Серная, Азотная кислоты появляются при взаимодействия газа и воды,

33 Определение размеров зон вибрационной опасности

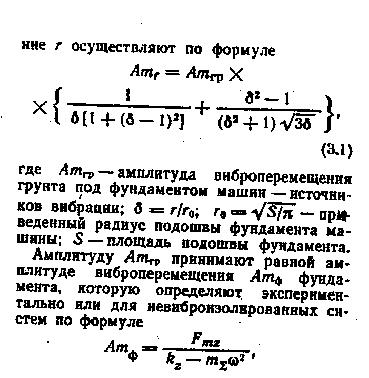

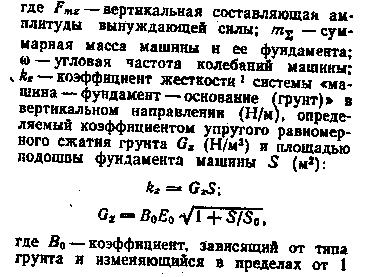

Аплитуда вибрации рассчитывается

34

Организационно – правовые вопросы

охраны труда.

34

Организационно – правовые вопросы

охраны труда.

Основные положения изложены в Конституции (дек. 1994г) в законе по охране

труда и охране природы (1992-93) в КЗоТ.

В качестве подзаконных актов выступают ГОСТы, Нормы и Правила.

Взаимодействие госнадзора, ведомственного и общественного контроля.

Высший надзор по соблюдению законности осуществляет генеральный прокурор.

Госнадзор в соответствии со ст. 107 КЗоТ за соблюдением норм и

правил по охране труда осуществляется:

1. специальными уполномоченными инспекциями, независящими в своей

деятельности от деятельности предприятия (Роскомгидромет, Госгортехнадзор,

Госатомнадзор и т.д.);

2. профсоюзами в лице правовой и технической инспекцией труда.

Ведомственный контроль, осуществляющийся министерствами и

ведомствами в соответствии с подчиненностью.

Общественный контроль — ФНП в лице профсоюзных комитетов,

находящихся на каждом предприятии.

Организация службы охраны труда и природы на предприятии

Директор несет основную ответственность за охрану труда и природы.

Организационными работами, связанными с обеспечением охраны труда и природы

занимается гл. инженер.

Отдел охраны труда (подчиняется гл. инженеру) решает текущие вопросы,

связанные с обеспечением безопасности труда.

35 Основные определения: биосфера, окружающая среда, производственная среда, опасный и вредный факторы

биосфера -оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности; «пленка жизни»; глобальная экосистема Земли.

окружающая среда -обобщенное понятие, характеризующее природные условия в конкретно избранном месте и экологическое состояние данной местности

производственная среда -совокупность физических, химических, биологических и социальных факторов, воздействующих на человека в процессе его трудовой деятельности.

опасный и вредный факторы –вренменная потеря трудоспособности; ухудшение здоровья

36. Отрицательное воздействие шума на человека

Специфическое воздействие шума (действие на слуховой анализатор). Длительное воздействие интенсивного шума (выше 80 дБ (А*)) на слух человека приводит к его частич-ной или полной потере. В зависимости от длительности и интенсивности воздействия шума происходит большее или меньшее снижение чувствительности органов слуха, которое выра-жается либо: а) во временном смещении порога слышимости, которое исчезает после окончания воздействия шума; б) в необратимой потере слуха (тугоухость), характеризуемой постоянным изменени-ем порога слышимости. Для профилактической работы по обеспечению безопасных условий труда по шумо-вому фактору служит аудиометрический контроль (аудиометрия) работающих, проводимый для оценки состояния органов слуха. При этом состояние слуховой функции оценивают как среднеарифметическое значение снижения слуховой чувствительности в диапазоне речевых частот (500-2000 Гц) и на частоте 4000 Гц. Различают три степени потери слуха: - 1 степень (легкое снижение слуха) - потеря слуха в области речевых частот состав-ляет 10 20 дБ (на частоте 4000 Гц - 60 20 дБ), - II степень (умеренное снижение) - 21 30 дБ в области речевых частот, 65 20 на 4000 Гц, - III степень (значительное снижение) - более 31 дБ на речевых частотах, 78 20 дБ на 4000 Гц.

Шумовая болезнь. Для описания комплекса симптомов, связанных как со специфи-ческим, так и с неспецифическим воздействием шума, существует термин «шумовая бо-лезнь». К объективным симптомам шумовой болезни относятся: - снижение слуховой чувствительности, - изменение функции пищеварения (снижение кислотности) - сердечно-сосудистая недостаточность, - нейро-эндокринные расстройства. Субъективными симптомами являются: - раздражительность, - головные боли, - головокружение, - снижение памяти, - повышенная утомляемость, - потеря аппетита, - боли в ушах и т.д. Эти явления нарастают с увеличением периода, в течение которого человек подверга-ется действию шума, т.е. шумовые явления обладают свойством кумуляции. При длитель-ном воздействии шума возможно возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь

. 37 Параметры звукового поля, определяющие опасность его воздействия на человека

Шум(дБ) вибрация (Гц)

38. Переносимость человеком ИК-излучения. Нормирование

ИК излучение играет важную роль в теплообмене. Эффект теплового воздействия на организм зависит: от плотности потока, длительности облучения, зоны воздействия, длины волны, которая определяет глубину проникновения излучения в тело человека.

Справедлив постулат для оптического диапазона - чем меньше длина волны, тем больше проникающая способность.

Следовательно, наибольшей проникающей способностью обладает излучение в области А, которое проникает через кожные покровы и поглощается кровью и подкожной жировой клетчаткой. Излучение областей В и С большей частью поглощается в эпидермисе.

При длительном нахождении человека в зоне ИК излучения происходит резкое нарушение теплового баланса тела; повышается температура, усиливается потоотделение соответственно с потерей нужных организму солей.

При длительном воздействии ИК излучения на глаза может развиться катаракта.

Ормирование ик излучения

Нормируемой характеристикой явл. плотность потока энергии Е, Вт/м2, ПДУ для закрытых источников не более 100 Вт/м2, для открытых - не более 140 Вт/м2.

Способы защиты

Теплоизоляция горячих поверхностей; охлаждение теплоизлучающих поверхностей; удаление рабочих (защита расстоянием); автоматизация/механизация производственных процессов; дистанционное управление; применение аэрации, воздушного душирования; экранирование источника излучения; применение кабин и ограждений; ср-ва индивидуальной защиты (спецодежда из хлопчатобумажной ткани с огнестойкой пропиткой, спецобувь, очки со светофильтрами из желто-зеленого или синего стекла, перчатки, рукавицы, защитные маски).

При плотности потока 2800 Вт/м2 или выше выполнение работ без ср-в индивидуальной защиты не допускается.

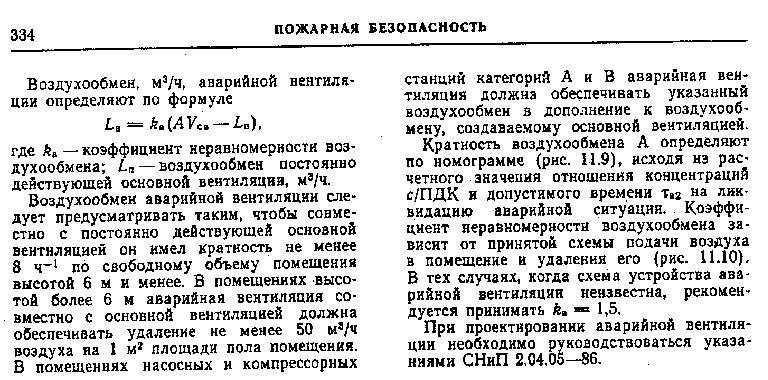

39. Порядок расчета аварийной вентиляции

40. Расчет общеобменной вентиляции

Общеобменная вентиляция. Расход приточного воздуха Lпp (м3/ч) общеобменной вентиляции определяется по формуле:

Lпp = LМО + Lвыт,

где LМО и Lвыт - расходы воздуха, удаляемые из помещения местными отсосами (см. ниже) и вытяжной вентиляцией,

Lвыт = [mвв - LМО (qрз - qпр)] / (qвыт - qпр)

где mвв - масса каждого из вредных веществ (ВВ), поступающих в помещение (мг/ч),

41. Велика роль инженерно-технических работников (ИТР) в обеспечении БЖД.

При разработке способов обеспечения безопасных условий эксплуатации машин, аппаратов и различного оборудования БЖД базируется на выводах технических наук, используя их данные в инженерных решениях, позволяющих предотвратить несчастные случаи и профзаболевания. Особенно тесная связь существует между БЖД, научной организацией труда (НОТ), эргономикой, технической эстетикой и инженерной психологией.

Целью НОТ является разработка и внедрение в практику рационально построенного трудового процесса, обеспечивающего заданное качество продукции и высокую производительность труда, создание условий для сохранения здоровья трудящихся, увеличение периода их трудовой активности, роста культурного уровня.

Эргономика – научная дисциплина, комплексно изучающая закономерности взаимодействия человека с техническими средствами, предметом деятельности и средой. Практической задачей эргономики является увеличение эффективности деятельности при сохранении здоровья и всестороннего развития личности. Человек, машина и среда рассматривается в эргономике как сложное функционирующее целое, в котором ведущая роль принадлежит человеку.

Инженерная психология изучает объективные закономерности взаимодействия человека и техники с целью использования их для проектирования и эксплуатации сложных систем «человек-машина» и здесь выступает как один из разделов эргономики.

Основная задача специалистов состоит в определении путей и средств оптимального взаимодействия технических средств и человека.

При конструировании орудий труда и при проектировании трудовой деятельности определяющее значение приобретает всесторонний учет физиологических, антропометрических, психологических качеств человека, его эстетических вкусов и социальных свойств.

Проектирование деятельности на основе рекомендаций БЖД позволяет по-новому решать задачи об устройстве среды, окружающей человека, машин, механизмов и различного оборудования, а также предупреждать воздействие на человека опасных и вредных факторов. Важное значение для БЖД имеет техническая эстетика, которая призвана создавать наилучшие условия труда, быта и отдыха людей в создаваемом или предметном мире.

42. Способы снижения виброактивности механизмов и машин

Как отмечалось ранее, при движении механической системы под действием внешних сил в ней возникают механические колебания или вибрации. Эти вибрации оказывают влияние на функционирование механизма и часто ухудшают его эксплуатационные характеристики: снижают точность, уменьшают КПД и долговечность машины, увеличивают нагрев деталей, снижают их прочность, оказывают вредное воздействие на человека-оператора. Если не удается уравновесить и сбалансировать отдельные звенья и механизм в целом, то для снижения влияния вибраций используют различные методы борьбы с вибрацией. С одной стороны при проектировании машины принимают меры для снижения ее виброактивности (уравновешивание и балансировка механизмов), с другой - предусматриваются средства защиты как машины от вибраций, исходящих от других машин (для рассматриваемой машины от среды), так среды и операторов от вибраций данной машины.

Способы виброзащиты

Основными способами снижения вибрации механизма являются применения:

– демпферов – устройств, предназначенных для увеличения сил сопротивлению колебаниям, зависящих от амплитуд и скорости колебаний; однако этот способ не всегда эффективен и не приводит к желаемым результатам;

– виброзащитных систем, гасящих динамические воздействия на машину путем воздействия дополнительными динамическими нагрузками.

В соответствии с этим существуют два основных способа виброзащиты: виброгашение и виброизоляция.

Виброгашение достигается тем, что к машине присоединяются дополнительные колебательные системы – динамические виброгасители (рис. 7.1).

В

общем виде динамический

виброгаситель

состоит из виброзащищаемого объекта

1, обладающего массой

![]() и принудительно колеблющейся массы 2

величиной

и принудительно колеблющейся массы 2

величиной

![]() ,

соединенных упругими связями (пружинами):

между собой – с жесткостью С2,

между защищаемой массой и рамой машины

или фундаментом – с жесткостью С1.

,

соединенных упругими связями (пружинами):

между собой – с жесткостью С2,

между защищаемой массой и рамой машины

или фундаментом – с жесткостью С1.

43. Сухие пылеуловители

К сухим пылеуловителям относятся все аппараты, в которых отделение частиц примесей от воздушного потока происходит механическим путем за счет сил гравитации, инерции, Кориолиса. Конструктивно сухие пылеуловители разделяют на циклоны, ротационные, вихревые, радиальные, жалюзийные пылеуловители и др. Широкое применение для сухой очистки газов получили циклоны различных типов (рис. 6). Газовый поток вводится в циклон через патрубок 2 по касательной к внутренней поверхности корпуса 1 и совершает вращательно-поступательное движение вдоль корпуса к бункеру 4. Под действием центробежной силы частицы пыли образуют на стенке циклона пылевой слой, который вместе с частью газа попадает в бункер. Отделение частиц пыли от газа, попавшего в бункер, происходит за счет поворота газового потока в бункере на 180°. Освободившись от пыли, газовый поток образует вихрь и выходит из бункера, давая начало вихрю газа, покидающему циклон через выходную трубу 3. Для нормальной работы циклона необходима герметичность бункера. Если бункер негерметичен, то за счет подсоса наружного воздуха происходит вынос пыли с потоком через выходную трубу.

44. Схемы общеобменной механической вентиляции