- •2.Древнейшие памятники ландшафтного искусства и градост-ва. Архитектура и искусство Древней Греции и Рима.

- •3.Облик средневековых городов зап. Европы. Романский стиль, готика. Ландшафтное ис-во средневековой Европы и городов ислама.

- •4.Главные черты средневековой архитектуры и ландшафтного искусства Китая и Японии. Современные сады в Японии.

- •5. Архитектура, градостроительство и ландшафтное искусство эпох Возрождения и Барроко. Сады эпохи Возрождения в Италии.Регулярные сады Барроко во Франции, Германии, Голландии.

- •6. Стилистические особенности арх. Градостроительства и лан.Искусства классицизма.Пейзажные сады классицизма в Англии, Германии, Франции.

- •7.Особенности ландшафтной организации планировки и облика русских городов 12-17 в.Ландшафтное искусство допетровского времени.

- •8. Регулярное град-во в России 18в. Регулярные дворцово- праковые ансамбли пригородов Петербурга и Москвы.

- •9. Градостроит. Преобразрвания в России эпохи классицизма. Дворцово- праковые комплексы и пейзажные усадебные сады пригородов Петербурга и Москвы.

- •10. Принципы размещения и формирования основных функциональных зон города XX века. Системы озелененных территорий города.

- •11. Роль природного ландшафта в градостроительстве. Понятие природного комплекса города. Пригородная зона.

- •12.Складывание системы общедоступных парков в европейских и русских городах 18-19 вв. Современные городские многофункциональные и специализированные парки.

- •13. Разновидности и ландшафтная композиция центров современных городов. Объекты озеленения центра.

- •15. Ландшафтное решение промышленных районов, узлов и предприятий

- •16. Многомерное понятие ландшафта. Природные компоненты ландшафтных геосистем, связи между ними.

- •18. Факторы и главные закономерности дифференциации ландшафтов суши

- •19. Динамика ландш-х геосистем

- •Динамика экосистемы - изменение экосистемы под воздействием внешних сил и внутренних противоречий ее развития.

- •20 Антропогенный ландшафт

- •• Территориальные комплексы с разрозненными очагами измененных или культурных в широком понимании ландшафтов (при площади очагов кл менее 50%);

- •Пал могут включать в себя природные и различные виды трансформированных ландшафтов (окультуренных, кл, мл), а также инженерные сооружения.

- •21.Понятие о лесе. Основные древесные породы-лесообразователи. Растительные части леса. Морфо логия лесного массива и древостоев.

- •22. Лес и почва. Значение почвы для леса. Влияние леса на почвы. Круговорот азота и зольных элементов в лесу. Отношение древесных пород к почве. Состав и типы живого напочвенного покрова в лесу.

- •25.Возрастные этапы древостоев. Естественное из реживание древостоев. Классификация деревьев по Крафту, по в.Г. Нестерову. Лесоводственная оценка древостоев.

- •26. Типы водного питания. Методы и способы осушения. Закрытая осушительная система и ее элементы. Особенности проектирования осушительной системы в парках и садах.

- •Увлажнительная система. Расчет полива дождеванием. Проектирование оросительной системы.

- •28. Плоскостные сооружения. Дороги, дорожки, площадки. Классификация плоскостных сооружений. Организация поверхностного стока и отвод вод с иск. Покрытия.

- •29.Вертикальная планировка территории. Методика проектирования рельефа иск покрытия. Типовые поперечные профили иск покрытий. Способы подсчета земляных работ.

- •30.Искусственные покрытия плоскостных сооружений. Конструкция дорожной одежды.

19. Динамика ландш-х геосистем

Биогеоценоз - эволюционно сложившаяся, пространственно ограниченная, длительно самоподдерживающаяся, однородная экологическая система, в которой функционально взаимосвязаны живые организмы и окружающая их абиотическая среда. Биогеоценоз характеризуется относительно самостоятельным обменом веществ и особым типом использования потока солнечной энергии. Биогеоценозами являются: луга, леса, поля, водоемы.

Динамика экосистемы - изменение экосистемы под воздействием внешних сил и внутренних противоречий ее развития.

Сукцессия (от лат. succesio — преемственность, наследование) — последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза (фитоценоза, микробного сообщества, биогеоценоза и т. д.) другим на определённом участке среды.

Состояние природной геосистемы — это определенный тип и упорядоченное соотношение параметров ее структуры и функционирования, ограниченные некоторым отрезком времени. Смена одного состояния другим, сопровождающаяся изменением структуры и функционирования геосистемы, называется динамикой геосистем. Динамика геосистем — это пространственно-временные изменения их состояния. Правда, некоторые географы относят к динамике только обратимые функциональные изменения геосистем (в пределах инварианта), не ведущие к качественному преобразованию ландшафта, а необратимые изменения относят к их развитию. Однако на уровне видов или типов геосистем существуют инварианты не только функциональные, но и инварианты развития, поэтому будем придерживаться традиционного, устоявшегося в разных науках понимания термина «динамика». Динамика — это процесс изменения, развития чего-либо под влиянием внешних или внутренних факторов.

При смене погодных условий, времени суток и года, разных по климатическим параметрам лет и многолетних периодов, связанных с циклами солнечной активности, геосистемы, изменяя структуру и функционирование (состояния), адаптивно подстраиваются к ним. Примеры состояний: зимние, летние; влажные, засушливые и т.п.

Так, в ландшафтах средней полосы России в течение года наблюдаются следующие изменения их состояний.

Зимой нет фотосинтеза, замедляются процессы разложения и минерализации органики, практически отсутствует поверхностный сток на междуречьях. В структуре геосистем участвует сезонный компонент — снежный покров, формирующий свой геогоризонт, промерзают почвы, образуется ледяной покров на водоемах.

В весеннее время процессы снеготаяния сопровождаются стоком талых вод, активным плоскостным смывом и линейной эрозией на склонах, особенно на слабозадернованных участках, половодьями на реках. Ландшафтные катены, объединяющие междуречья, склоны и долины, интенсивно функционируют. С апреля и летом активно идет фотосинтез, биопродуцирование и минерализация органических остатков.

От сезона к сезону и в разных погодных условиях природные геосистемы изменяют свои состояния, а именно по-разному функционируют и даже бывают представлены различными вариантами их вертикатьной и горизонтальной структуры. Геосистемы изменяют свои структуры и функционирование и при переходе от одной стадии развития к другой (молодости — зрелости — старения).

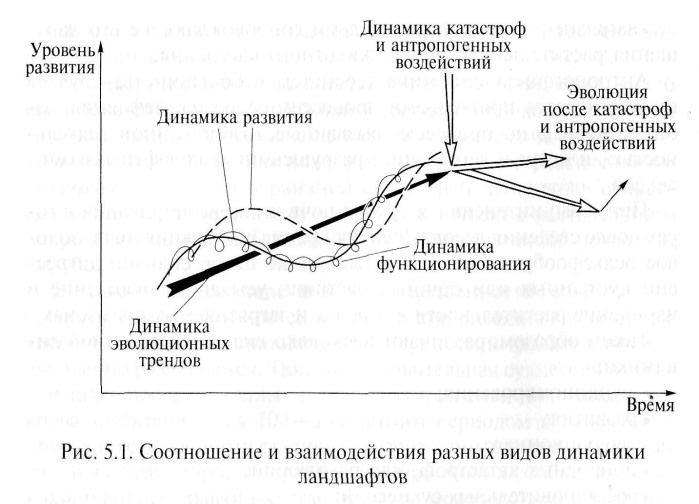

Итак, динамика геосистем — это смена их состояний. Различают несколько основных видов естественной ландшафтной динамики: динамика функционирования, развития, эволюции, катастроф (или революций) и восстановительных сук-цессий. Каждый из них характеризуется преобладанием той или иной формы развертывания событий (смен состояний) во времени.

Динамика функционирования — ведущая роль в ней принадлежит ритмической смене обратимых состояний геосистем, связанных с круговоротами вещества и энергии и с ритмами внешней среды (планетарными, солнечными).

изменение химического состава, скорости или положения загрязненной массы воды в водотоке при его перемещении (изменении положения) в пространстве или суточные и сезонные (временные) изменения в нем или в ландшафте. Функциональная динамика ландшафтных геосистем включает в себя:

• процессы обмена веществом и энергией с внешней средой (метаболизм геосистемы), которые можно рассматривать в качестве звеньев вещественно-энергетических круговоротов в охватывающих геосистемах;

• внутренние круговороты вещества и энергии в геосистеме;

• адаптивные обратимые функциональные изменения состояния геосистемы под влиянием ритмических и случайных изменений внешней среды в пределах определенного ее инварианта. (Инвариант — это совокупность возможных относительно обратимых состояний геосистемы, в пределах которой ее можно идентифицировать самой себе.)

Функциональная динамика характеризуется и проявляется в основном в форме ритмов и циклов. Ритмичность — это закономерное чередование явлений через определенный промежуток времени (период) или в пространстве (дыхание, биопродуцирование, чередование форм рельефа в пространстве). Цикл (гр. — «круг») — это совокупность взаимосвязанных процессов и явлений, означающих завершенность процесса от его начала до конца — законченный круг развития чего-либо (суточный цикл, жизненный цикл или этап, цикл лекций, цикл биопродуцирования). Динамика функционирования — это в основном периодически повторяющиеся в определенной последовательности серии состояний геосистемы (суточных, сезонных, погодных и др.), отличающихся спецификой структуры и функционирования. Бывают ритмы и с большей периодичностью: 11-летней, 30-летней, вековой и т.д. Различают ритмы кратковременные — в пределах суток (стексы), средневременные — в пределах года (погодные, сезонные, подсезонные состояния), долговременные. Ландшафтные ритмы с разными периодами накладываются друг на друга. Кратковременные происходят на фоне средневременных, а средневременные — на фоне долговременных.

Динамика развития — это циклы и связанные с ними необратимые стадии развития отдельной геосистемы на фоне общих трендов их направленных изменений (англ. ггепс! — «общее направление», «уклон», «тенденция»), связанных с внешними факторами, имеющими большее характерное время.

примерами ее на локальном и региональном уровнях являются:

• зарождение оврага с промоины и развитие до балки с выработанным профилем и пологими заросшими склонами конкретной овражно-балочной системы;

• формирование озерной геосистемы с последующим заполнением озерной котловины рыхлыми наносами и органическими остатками растений, самозарастанием водной поверхности и отмиранием озерной геосистемы как таковой;

• эрозионные циклы и ступени рельефа, запечатленные в ярусное™ ландшафтной структуры территории и ее нивелировка за счет процессов денудации.

Для динамики развития характерны следующие специфические этапы и соответствующие им состояния: зарождения, молодости, зрелости, старения и полного отмирания.

Совокупность возможных состояний, определяющих динамику функционирования и развития геосистем, называется их инвариантом.

Динамика эволюционная (лат. еуош&а — «развертывание»), или историческое развитие, — проявляется как тренды, связанные с внутренними (спонтанными) постепенными непрерывными и последовательными изменениями геосистем и с длительными направленными изменениями во внешней среде. Эволюционная динамика (историческое развитие) ландшафтных геосистем характеризуется постепенными, последовательными, непрерывными и направленными необратимыми (коренными) их изменениями (ландшафтными трендами). Общий закон необратимости эволюции был сформулирован еще в XIX в. (В.О.Ковальский, Л.Долло). Суть его в том, что в процессе эволюции происходят последовательные трансформации геосистем, которые в интегрированной форме запечатлеваются в их структуре. Повторить этот процесс в обратной последовательности (второй закон термодинамики), да еще на фоне постоянно идущих случайных процессов, невозможно. Эволюционная динамика обусловлена, во-первых, медленными, но длительными направленными изменениями (трендами) во внешней среде; во-вторых, внутренними спонтанными процессами исторического саморазвития геосистем. Эволюционный ландшафтный тренд — это реакция геосистемы на длительные направленные изменения внешней среды (климатические, неотектонические, гидрогеологические) и спонтанное (внутреннее) саморазвитие геосистем (например, постепенное превращение пойменной геосистемы в надпойменно-террасовую, прогрессирующее заболачивание территорий за счет саморазрастания болотных массивов).

Динамика катастроф или революций (лат. геуокшо — «поворот») — это прерывистое, скачкообразное качественное превращение одного состояния и самих геосистем в другие (бифуркации в развитии). Реализуется в форме быстроразвертывающихся во времени эпизодических катастроф и кризисов, связанных с экстремальными стихийными явлениями, ведущими к коренной смене структур геокомплексов. К ним относятся такие разрушительные процессы, как обвалы, лавины и сели в горах, ураганы, катастрофические ливни и наводнения, вулканические извержения, пожары, неумеренная хозяйственная деятельность и др.

Динамика восстановительных сукцессии — включает в себя завершение кратковременных деструктивных фаз эпизодических экстремальных природных и антропогенных явлений, ведущих к разрушению части структурных элементов геосистем, и следующие за ними тренды длительно производных смен их состояний, направленных на восстановление почвенно-растительного покрова и стабилизацию геосистемы в окружающей среде. Динамика саморазвития природных геосистем после таких катаклизмов сопровождается следующими стадиями восстановительных сукцессии:

• зарождение геосистемы на новой литогенной основе (например, осушенное дно озера после прорыва завала, свежая осыпь у подножья склона, отложения селя в долинах горных рек и у подножий гор, промоины на склоне и мощные пролювиальные наносы после экстремальных ливневых осадков и т.п.);

• становление геосистемы, характеризующееся повышенной функциональной и структурной изменчивостью, возникновением растительного и почвенного покрова;

• стадия зрелости (климакс) геосистемы, характеризующаяся ее стабилизацией и соответствием всех элементов ее структуры существующим условиям среды;

• отмирание одной и зарождение на ее месте новой геосистемы (на месте зарастающего озерного геокомплекса возникает низинное болото, оно сменяется верховым, а верховое болото может смениться заболоченным лесом).

После эпизодических катастрофических нарушений геосистемы проходят серии определенных стадий саморазвития или восстановительных сукцессии (восстановление древостоя и почв на месте вырубки или пожарищ). Ландшафтная динамика восстановительных сукцессии — это последовательная смена состояний геосистемы, направленная на ее стабилизацию в окружающей среде. Становление геосистемы на новой литогенной основе с уничтоженным растительным покровом называется первичной сукцессией. Вторичная сукцессия — это восстановление и деструкция почвенно-растительного покрова в уже существовавшей геосистеме (на месте пожарищ, вырубок).

В зависимости от степени и типа нарушенное™ геосистемы и ее внутренних способностей к самовосстановлению характерные времена периода восстановительных сукцессии (релаксаций) существенно различаются. Так, восстановительная сукцессия в средней тайге после сплошных рубок без нарушения почвенного покрова характеризуется 100 —200-летним периодом релаксации и примерно следующими стадиями: разрозненных травянистых растительных группировок; травяно-кустарниковых сообществ; мелколиственного травяно-кустарникового молодого леса; мелколиственного леса с подростом хвойных пород; хвойного леса с примесью мелколиственных деревьев; типичного среднетаежного хвойного зеленомошно-кустарничкового (климаксового) леса. При фрагментарных нарушениях верхних горизонтов почв восстановительная сукцессия занимает 400 — 800 лет.

По фактору, обусловившему начало восстановительной сукцессии, различают:

• природно-катастрофические (лесные пожары, ветровалы, лавины и др.);

• антропогенные (вырубка, пастбищная дигрессия, пашня).

Кроме того, в настоящее время все большую роль в жизни геосистем играет антропогенная динамика, которая может проявляться и в особенностях функционирования, и в развитии, и в эволюции, а часто проявляется в форме катастроф или революций и восстановительных сукцессии. Все это идет на фоне случайных флуктуации параметров как самих геосистем, связанных с «ошибками» или неточностями их функционирования и развития, так и внешней среды. • вырубка и другие виды механического уничтожения древес-но-кустарниковой растительности, сопровождающиеся сокращением площади и изменениями качества лесов, распахивание степей и лугов;

• ускоренная сельскохозяйственная эрозия и дефляция почв, связанные с механическими повреждениями растительного и почвенного покровов, дигрессия пастбищ и развеивание песков, опустынивание, изменения рельефа и ландшафтных геосистем в целом карьерно-отвальными комплексами, деградация и коренные преобразования ландшафтов в городах и промышленных зонах и др.;

• заболачивание подтопленных водохранилищами побережий и вторичное засоление почв на орошаемых землях в аридных районах;