- •Н. П. Извеков свет

- •От автора

- •Очерки по истории освещения сцены

- •1. Истоки техники освещения современной сцены

- •2. Рост осветительной техники в XIX веке общие замечания

- •Свечи и масло

- •Электричество

- •3. Художественные задачи света на сцене

- •Техника освещения современной сцены

- •4. Источники света

- •Дуговая лампа

- •Лампы накаливания

- •Приборы сценического освещения общие замечания

- •2 Н. Извеков. Свет на сцене. 177

- •Снопосветы

- •Прожекторы

- •Проекционные аппараты

- •14 Н. Извеков. Свет на сцене. 209 облачные приборы

- •Реостаты

- •Трансформаторы

- •Автотрансформаторы

- •Тиратроны

- •Регуляторы

- •Нормы освещенности

- •Выносное освещение

- •Горизонт и его освещение

- •8. Цветное освещение общие замечания

- •Образование цвета

- •17 Н. Извеков. Свет на сцене. 257

- •Светофильтры

- •18 Н. Извеков. Свет на сцене. 273

- •Смена цветного освещения

- •Смешение цветов

- •Сложение цветов

- •Контрасты и адаптация

- •10. Проекции общие замечания

- •Транспарантная проекцвя

- •Проекционные декорации

- •Динамическая проекция

- •Барельефные проекции

- •Явления природы

- •Огонь на сцене

- •Перспектива

- •Условные обозначения

- •Вавилонское столпотворение оратория в одном действии

- •Сцена &

- •Сцена 6

- •Сцена 7

- •Сцена 8

- •Сцена 1g

- •Содержание

- •I. Очерки по истории освещения сцены

- •IV. Заключение

Барельефные проекции

При применении проекционных декораций неоднократно нста1вал вопрос о том, как получить от них иллюворно-объ-емное изображение вместо плоскостного, которое далеко не всегда гармонирует с архитектурными декорациями и находящимися на сцене исполнителями. Вносились предложения и даже патентовались заявки на применение одновременно нескольких диапозитивов, поставленных один за другим, при таком же расположении нескольких экранов и т. д. Но все они ввиду своей сложности не нашли еще применения в практике сцены. Ниже мы кратко познакомим с нашим опытом получения барельефных проекций, разработанных в Театральной лаборатории ГИИС.

Задача, поставленная лабораторией, заключалась в следующем: получить при помощи обычного проектора и на любом

357

экране иллюзорно-барельефное изображение. Наше решение этой задачи пошло по следующему пути. Если мы в проекторе на месте диапозитива поместим прозрачное тело, то свет, падающий на него, частично будет отражаться, частично поглощаться, а частично достигнет экрана. Возьмем прозрачное тело хотя бы с волнюобрашой поверхностью и увидим, что оно в разных своих частях будет иметь различные условия для отражения, поглощения и пропускания луча, а поэтому и на экране мы получим от одних частей большую освещенность, от других меньшую, от третьих еще меньшую и т. д. Если мы теперь такому прозрачному телу придадим форму выпуклого рисунка, то и на экране, благодаря различным степеням его освещенности, мы получим такой же рисунок, но при этом переход от светлых к более темным местам будет настолько последовательным, что мы будем шдетъ их как, некое барельефное изображение19Э.

Такой эффект мы можем получить, например, от гофри-' рованного стекла, если мы поместим его на месте диапозитива. В зависимости от рисунка стекла мы можем получить довольно «объемное» изображение гофрированного железа, пруды камней, тисненой кожи и т. д. 20°. Но готовые рисунки гофрированного стекла ограничивают театр имеющимся набором таких рисунков. Совершенно понятно, что, отлив объемно-прозрачный диапозитив из стекла по рисунку художника, мы уже можем отчасти решить поставленную нами задачу. Но изготовление такого стекла-одиночки вызвало бы для театра большие расходы, поэтому мы пришли к другому способу получения такого диапозитива.

По эскизам художника лепят, гравируют или тиснят по металлу форму, с которой уже отливается диапозитив из ацетил-целлюлозы или желофана. При этом наибольшую барельефность при проекции принимают все округлые формы или же углубления и выступы, которые делаются под тупым углом к основной плоскости диапозитива. Вертикальные срезы под прямым углом дают более плоское изображение.

Для получения максимальной барельефности необходимо поместить наиболее близко к сходу лучей в объективе затвор, который мог бы прикрывать с одной или нескольких сторон часть объектива. При этом, закрывая то справа, то слева объектив, мы в то же время будем перемещать та экране тени предметов с одной стороны на другую. При быстром смещении теней возможно получить очень динамичную проекцию.

358

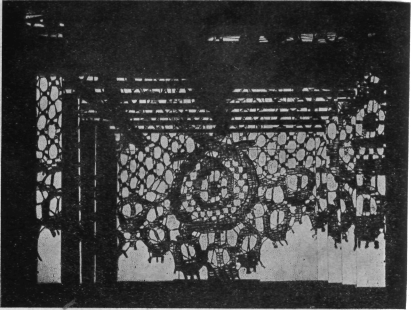

Рис. 163, 169. Проекция прессованного стекла (Театральная лаборатория)

Раскраска диапозитива может быть произведена при ацетил-целлюлозных диапозитивах спиртовым лаком или анилиновыми красителями, разведенными в анилацетате, а при желофановом— водным раствором анилиновых красителей или цветной тушью.

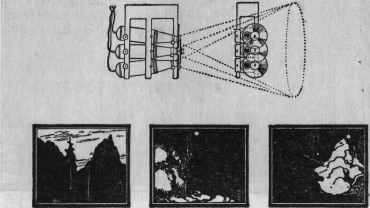

Рис. 170, 171. Прибор триплекс и трехцветная проекция (по А. Рихтеру)

Говоря о раскраске диапозитивов, необходимо обратить внимание еще на один проделанный нами опыт, — это раскраска цветным лаком ацетил-целлюлозной пленки- При такой окраске мазки лаком на пленке при проекции дают впе-, чатление картины, написанной масляными красками. Для смягчения получающихся иногда очень резких мазков можно проекцию давать слегка не в фокусе.

кино

В заключение несколько слов о кинопроекции. Применение кино в театре не может быть сейчас отнесено к области театральной светотехники. Если режиссер и художник используют кинокадры и переводят их, как мы уже говорили, на театральный язык, то сама техника проекции до сих пор целиком исходит из обычной кинопроекции. Только в пределах отдельных «эффектов» мы встречаемся со специфическим приемом театральной кинопроекции.

360

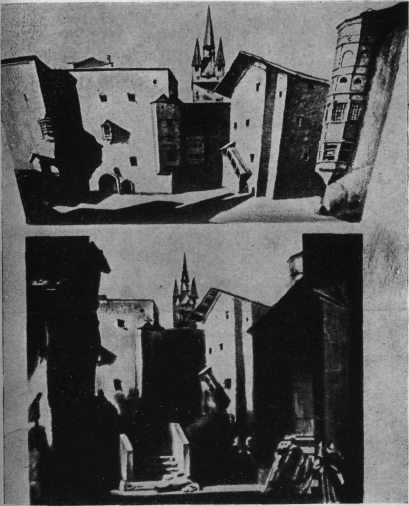

Исправление проекции по системе Планера. Наверху — снимок с диапозитива {нарочито искаженный вид), снизу—снимок с самой проекции

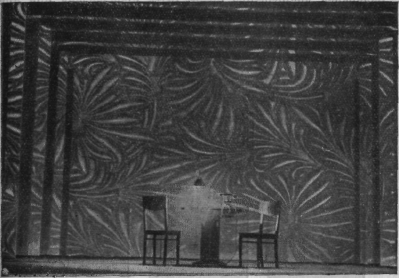

Цроекцил кр^ Океанию занавеса (Театральная лаборатория^

Проекция прессованною стекла (Театральная лаборатория)

Проекции мар.ги (Театральная лаборатория)

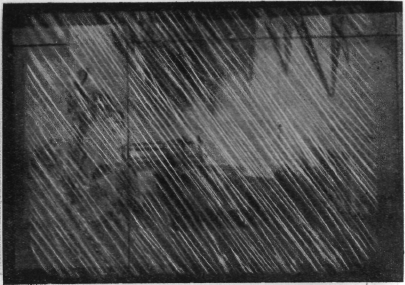

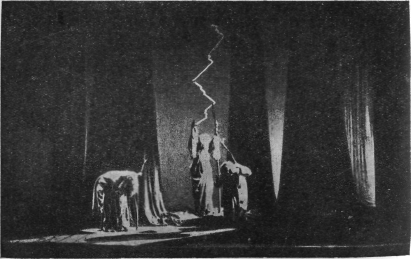

„Молния"

„Дождь"* Снимок с остановленной проекции кольца киноленты (Театральная лаборатория)

К ним в первую очередь надо отнести склеивание двух-трех метров киноленты в кольцо для повторного получения одного и того же изображения. На этих кольцах можно встретить движущийся поезд, пламя огня, дым, водяной фонтан и, допустим, излюбленный «дождь». Последний иногда делается крайне просто: на зачерченной лаком или даже тушью (по эмульсии) пленке прочерчиваются иголкой линии, которым через каждый метр-полтора придается то вертикальное, то несколько скошенное направление (порыв ветра).

11. ИМИТАЦИИ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Отыскание художественного эквивалента тем явлениям, которые мы должны •воспроизвести на сцене, может исходить из самых различных предпосылок- Беглый обзор роли света в условиях отдельных сценических стилей уже показал нам, как диаметрально прсошшпшгожно могут подойти художник и режиссер к тому или иному явлению, чтобы обозначить его на сцене. В силу обилия таких обозначений и невозможности дать указания относительно технического оформления любого замысла постановщика мы ограничиваемся при рассмотрении отдельных приемов только кругом тех имитаций и декоративных эффектов, которые почти неизменно используются в большинстве наших театров.

Но и характер самой имитации также может быть глубоко различным. Вспомним, как натуралистический театр стремился до мелочи воспроизвести естественную обстановку события, как его обвиняли в том, что он подменяет художественное произведение фотографическим снимком. Но сейчас и последнее сопоставление отпадает, так как и фотография уже ушла от мнимого объективного пересказывания действительности и ищет разрешения своих задач в художественно-образном воспроизведении явлений.

Если мы теперь возвратимся к нашей основной теме, то больше, чем в какой-либо другой области, мы увидим, что попытки натуралиста воспроизвести с мельчайшими подробностями и в наиболее полном охвате естественное освещение на сцене решительно ни к чему не приведут. И все освещение натуралистического театра окажется построенным на совершенно иных основах. Два наиболее популярных харак-

361

тера освещения сцены—солнечный день и лунная ночь. Полдень яркого солнечного дня — это значит параллельные лучи от источника белого света, короткие теки и освещенность в 60000—100000 люкс. Лунная ночь —это белый свет, резкие тени и освещенность порядка десятых долей люкса. Если условия первого примера совершенно- невозможны для создания такого освещения на-сцене, то второй случай, лунная ночь, при желании может быть выполнен почти с исключительной точностью, но зритель... ничего не увидит, что делается на сцене. Наконец, еще один пример другого .порядка: комната, солнечный день, свет «бьет» в окна, кто-то подходит снаружи и заглядывает в окно; при таких условиях лицо заглядывающего всегда покажется сравнительно очень темным. А на сцене можно это сделать? Да, но впечатление у зрителя получится совершенно невыгодное для режиссера даже натуралистического направления.

Поэтому, когда приходится говорить об имитациях на сцене средствами сценического освещения, то встают два условия, которые должны быть наиболее уравновешены для того, чтобы правильно решить задачу. С одной стороны,— это условия сценической техники, а с другой — привычные представления зрителя о тех явлениях, которые мы хотим

воспроизвести на сцене.

<