- •Н. П. Извеков свет

- •От автора

- •Очерки по истории освещения сцены

- •1. Истоки техники освещения современной сцены

- •2. Рост осветительной техники в XIX веке общие замечания

- •Свечи и масло

- •Электричество

- •3. Художественные задачи света на сцене

- •Техника освещения современной сцены

- •4. Источники света

- •Дуговая лампа

- •Лампы накаливания

- •Приборы сценического освещения общие замечания

- •2 Н. Извеков. Свет на сцене. 177

- •Снопосветы

- •Прожекторы

- •Проекционные аппараты

- •14 Н. Извеков. Свет на сцене. 209 облачные приборы

- •Реостаты

- •Трансформаторы

- •Автотрансформаторы

- •Тиратроны

- •Регуляторы

- •Нормы освещенности

- •Выносное освещение

- •Горизонт и его освещение

- •8. Цветное освещение общие замечания

- •Образование цвета

- •17 Н. Извеков. Свет на сцене. 257

- •Светофильтры

- •18 Н. Извеков. Свет на сцене. 273

- •Смена цветного освещения

- •Смешение цветов

- •Сложение цветов

- •Контрасты и адаптация

- •10. Проекции общие замечания

- •Транспарантная проекцвя

- •Проекционные декорации

- •Динамическая проекция

- •Барельефные проекции

- •Явления природы

- •Огонь на сцене

- •Перспектива

- •Условные обозначения

- •Вавилонское столпотворение оратория в одном действии

- •Сцена &

- •Сцена 6

- •Сцена 7

- •Сцена 8

- •Сцена 1g

- •Содержание

- •I. Очерки по истории освещения сцены

- •IV. Заключение

Регуляторы

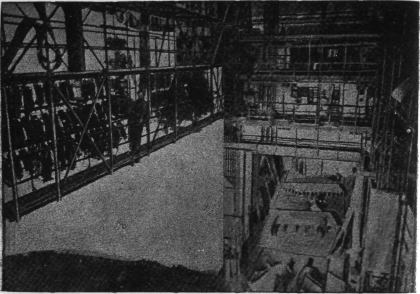

Регуляторы при (газовом освещении и в первые годы -электричества, как мы уже знаем, располагались сбоку на сцене. Это место регуляторы сохранили еще в большинстве .американских театров и до последнего времени. Такое положение регулятора в условиях современного оформления спектакля (горизонт, станки и т. д.) ставит в крайне невыгодное положение осветителей, которым приходится в таком случае вести спектакль «вслепую», то есть почти ничего не видя, что делается на сцене.

Несколько лучшие условия создаются для работы осветителя в том случае, когда ретуляторная или, как ее называют, «осветительская будка» находится в первом трюме на авансцене. Для того, чтобы осветитель мог следить за ходом спектакля, в планшете делается отверстие в сторону сцены, закрывающееся от «зрителя низенькой будкой. Такими осве-тительскими будками оборудовано большинство наших театров. Но подобное положение будки оказывается далеко не всегда пригодным для ведения спектакля. При современных постановках мы нередко сталкиваемся с выносными просцениумами, и тогда действие развертывается за спиной осве-

219

тителя. Еще чаще встречаем применение на сцене архитер.-туриых декораций, высоких станков, пандусов, которые, подходя иной раз вплотную к линии рампы, также загораживают действенные моменты от глаз осветителя; подавляющее большинство наших театров, кроме того, с каждым днем все более и более обогащается так называемым выносным освещением, которое также остается вне поля зрения ведущего-осветителя.

Вое это, не говоря уже о том, что наблюдение за спектаклем «из-под пола» требует значительного навыка, безусловно сказывается на ходе спектакля, качество освещения которого можно поднять еще выше, создав более нормальные условия для работников осветительского цеха.

Одним вз выходов из такого положения является вынос осветительской будки в зрительный зал с таким расчетом, чтобы, расположенная в глубине его, она не мешала зрителю смотреть спектакль и в то же время позволяла бы осветителю также видеть всю сцену и управлять спектаклем. Наличие же световой и телефонной связи со сценой еще более облегчало бы ведение спектакля из такой будки.

Что же препятствует осуществлению такого переноса будки?

Самое веское возражение, — что отнесение будки в глубину зрительного зала- потребует громадного количества лишней электропроводки, — отпадает хотя бы по тому остроумному решению, к которому пришли авторы проекта освещения Красного театра (Ленинград), оставив реостаты около сцены и соединив 'будку тросовой передачей. Второе возражение, — что такая будка обезобразила бы вид зрительного зала, — может относиться по существу только к пяти нахшш академическим театрам Москвы и Ленинграда. И, наконец, третье, — это боязнь лишиться из-за будки иногда двух-трех десятков мест. Это соображение безусловно серьезное, однако не оно должно быть решающим для театральных работников в дел© повышения качества художественной работы со светом.

Первыми к решению о таком местоположении регулятор -ной будки пришли, два ленинградских театра — ТЮЗ и Молодой театр быв. Государственный Театр-Студия под управле нием С. Э. Радлова, которых по существу заставило это сде-лать 'безвыходное положение с осветительской будкой. У ТЮЗа. как известно141, нет сцены в обычном понимании этого слова, и поэтому пришлось поместить будку в глубине зала.

В Молодом театре сцена была столь узка, что отнять хоть кусочек для осветителъской будки было бы безрассудно:

220

кроме того, и установка С. Э. Радлова (руководителя эюго театра) давно уже приводила к мысли о создании центрального места 'ведения спектакля, каковым могла бы служить вынесенная в глубину зала регуляторная будка.

Значительно упрощается такой перенос пульта управления при условии пользования тиратронами.

Д. Э. Голъден сконструировал, например, для Кливлендского театра (Америка) небольшой ящик, при помощи которого он намерен управлять всем освещением театра из любого места зрительного зала.

Рис. 113; Прибор аля дистанционного управления цветным освещением.

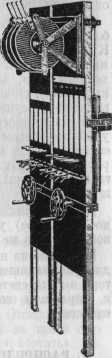

В регуляторном помещении мы встречаем прежде всего регулятор, который теперь представляет собой массивный станок с тремя, четырьмя или пятью валами, помещенными один над другим. На каждый вал посаявены отдельные диски, которые натягивают и отпускают тросы, идущие к ватемнителям. У каждо-со диска имеется своя рукоятка, при помощи которой, вращая диск и действуя через тросовую передачу на ползунок у затемнителя, можно изменять режим горения ламп. Кроме того, путем добавочных механизмов можно заставить вал вращать iBoe диски одновременно. Благодаря такой конструкции можно по желанию изменять накал ламп в одной груп-де или одновременно в нескольких группах. Величина регулятора определяется числом дисков или, как говорят, числом «ручек». В больших театрах число «ручек» доходит до 150—175.

В наиболее совершенных регуляторах движение отдельных дисков, а иногда и валов, достигается при помощи •электромоторов. При этом управление моторами позволяет регулировать так же и скорость затемнения или увеличения света. Количество валов (или рядов, подразумевается— дисков) зависит, главным образом, от той системы смены цветного освещения, которая принята в данном театре (при трехламповой — три ряда, при четырехлам-ловой — четыре). Но регуляторы строятся в то же время

221

с таким расчетом, чтобы возможно было производить переключение целого ряда секций с одного вала на другой142.

В регуляторной помещаются также мраморные щиты с предохранителями и рубильниками для магистральных и отдельных линий.

В тех театрах, где имеется дистанционное управление приборами, оно также помещается в регуляторном помещении. К приборам дистанционного управления относятся: управление наклонами и поворотами прожекторов, работой воль-кенаппаратов, затемнительных диафрагм (например, у ртутных дамп), сменой светофильтров и т. д. Дистанционное управление осуществляется при помощи тросовой передачи с противогрузом или электрического мотора. Наиболее удобным считается дистанционное управление с обратной сигнализацией, которая заключается1 в том, что по мере управления тем или иным прибором в регуляторной зажигается лампочка, показывающая, что заданное -изменение произведено.

Из •советских театров первым, применившим дистанционное (тросовое) управление прожекторами и горизонт-латер-ной, был тот же Ленинградский ТЮЗ.

Как один из первых опытов интересно отметить постройку для упоминавшегося уже нами Кливлэндского театра регулятора в виде светового органа, но опыт этот пока единичный, и результаты его работы в повседневной жиени нам еще не~ известнк.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Установить заранее, где и как должны быть помещены при-ооры сценического освещения без учета их конкретного применения, было бы не только задачей большой трудности, но-и далеко не исчерпывающей все возмо/кносги. В обобщенном виде те изменения, которые ©свникают лри распределении сценического освещения, можно представить в следующих трех разделах.

Первый — это архитектурные особенности театрального помещения. Кулисная сцена-коробка, как мы видим, складываясь веками, придавала и свой отчетливый отпечаток всей системе сценичеокого освещения, в основе которой ле-

222

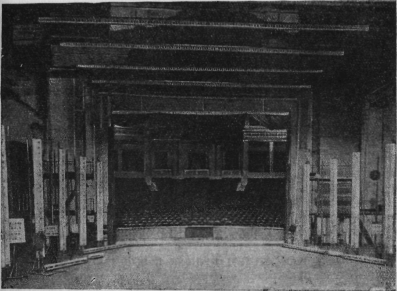

fuc. 114. Прибор сценического освещения при софитпо-рамповой системе

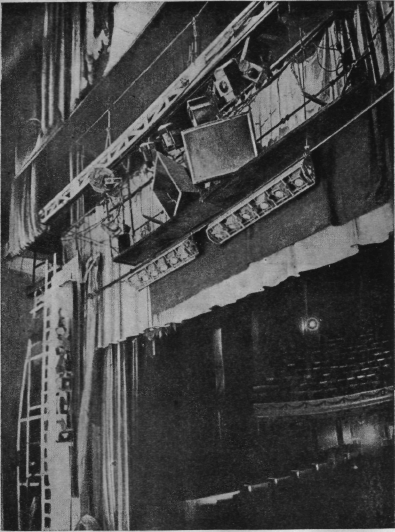

жало софитно-рамповое оборудование. Световое оформление, спектакля, выходящего эа 'пределы кулисной сцены-коробки или нарушающего ее основные устои, не могло оставаться в пределах той же софитно-рамповой системы. Отсюда целый ряд приборов, которые с трудом размещаются на такой сцене и еще с большими затруднениями могут «работать». Отсюда вынос ряда приборов в зрительный зал, совершенно неприспособленный к их размещению, в котором «выносной» софит назойливо висит перед порталом, линзовые приборы черными пятнами налеплены на выступах лож, и поставлен- -ные в ложах прожекторы всегда обращают на себя внимание зрителя.

Тем не менее большинство наших театров решительно игнорирует эту неэстетическую картину, потому что в: условиях их помещения они ничего другого и не могут сделать.

Значительно лучше обстоит дело в том случае, если такому театральному помещению предоставлялась возможность капитально переоборудовать сцену и зал, хотя бы и не нарушая основных принципов коробочной сцены. Примером такой перестройки может.' быть Берлинский театр на Unter

9*>>

^Л*

•den Linden143, получивший благодаря этому значительно большую глубину и запасные боковые пространства на сцене. Это дало возможность совершенно иначе подойти, на-лример, к освещению горизонта, который приобрел громадное значение в современных постановках. При ремонте зала возникла возможность поместить там выносную прожекторную аппаратуру, скрыв ее от зрителя. Аналогичное положение и с оперным театром в Ганновере144.

Совершенно другое дело, когда театр проектируется заново и не является связанным с канонами, 'хотя бы кулисной системы. Здесь проектировщик предусматривает современные задача освещения сцены. Уже в связи с проектом (сцены Ка-менди, о которой мы упоминали в первой части «Сцены», С. Волконский писал: «'Сцена втрое шире, чем отверстие портала, причем задняя ее сторона полукруглая; она настолько длинна и настолько высока, что ни боковой зритель не видит ее края, ни 'зритель первого ряда не видит ее верха; благодаря этому изобретению кулисы и софиты упраздняются, задняя стена принимает и отражает какое угодно освещение» 145.

Если такую реформу, по словам автора, производит проект Каменди, то что же говорить тогда о проектах Бель Ги-деса («Божественная комедия:», «Жанна д'Арк» и др.) или о динамической сцене Митчеля, рассчитанных преимущественно на световое 'Оформление спектакля?

Кроме этих, хотя и чрезвычайно ценных, но не осуществленных проектов, есть совершенно конкретные видоизменения в архитектуре театра,—мы говорим о наших советских театральных новостройках: Ростовский театр, Большой зал Дома культуры промкооперации1 и Василеостровский Дом культуры (Ленинград) и ряд других, которые создали совершенно новые условия освещения сцены даже из зрительного зала.

Из прежних построек укажем на Московский Камерный театр, где изгиб лож скрывает в значительной мере расположенную в них осветительную аппаратуру, а козырек (осветительный мостик над раскрытым порталом) дополняет картину необходимых архитектурных условий для светотехнических работ этого театра. Надо полагать, что проекты нового здания, над которыми работает наш театр, создадут еще более благоприятные условия в этом отношении. j Следующим разделом распределения сценического освещения являются масштабы театра и в первую очередь сцены, определяющие собой количество приборов, с которыми поста-

224

Привары сценическою освещения, укрепленные на портальной арке, Julson Tneatre (Нью-Йорк). Cfrtu приборов две секции софитов, совранных из бэби-прожекторов, латерны Линебаха, прожекторы; слева наверху сциоптикон

Вид с верхней сцены па планшет Городской Оперы в Егр.тне. Слева— первый осветительный мостик с укрепленными на нем световыми приборами

Световая будка в театре „Капитолий" (Америка)

яовщикам приходится иметь дело при создании нужной оове-iценности на сцене. Достаточно указать, что на сцене Больного Оперного театра GOGP на некоторых спектаклях число одних фурочных подсветок достигает 150, в то время как в МХАТе их всего 1бмв.

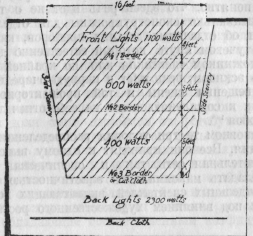

Рис. 115. Распределение освещения на небольшой сцене (по Риджу).

Пространственные соотношения сцены, то есть глубина, высота и ширина, хотя и имеют громадное значение в распределении сценического освещения, но еще не решают этого вопроса.

Основная водача театра—••создать спектакль, вот чту окончательно решает вопрос, сколько и каких надо приборов, чтобы с максимальной выразительностью осуществить творческий замысел постановщика и художника.

На этом более чем очевидном положении мы не будем задерживаться: за него, фигурально выражаясь, говорят, с одной стороны, осветителмжие кладовки, ив которых берут •ежедневно столько подсветок, линзовок. прожекторов и т. д., сколько ладо на тот или другой спектакль; а с другой стороны—те корзинки и ящики с аппаратурой, которые везут театры в свои поездки, зачастую не обращал внимания, что есть и чего нет на месте,— театр должен быть обеспечен своими испытанными средствами освещения. Последнее говорит также об отсутствии стандартности в аппаратуре (что для

"J5 Н. Иввеков. Свет на сцене 225

типовых приборов является безусловно необходимым). В таких условиях во время поездки живут не только наши советские театры, не обеспеченные еще повсюду на периферии достаточной и количественно и качественно световой аппаратурой, но и американские театры, которые, отправляясь в турпэ, забирают с собой все необходимые приборы147.

Вполне понятно, что здесь речь идет не о тех приборах, которые специально сконструированы для отдельных постановок, или об отдельных деталях приборов, как, например, о том же тучевом круге, который естественно должен рисоваться художником спектакля или, по крайней мере, выполнен по его эскизам; речь идет в первую очередь о приборах общего освещения сцены и той прожекторной аппаратуре, которая, к сожалению, несет на себе отпечаток еще большего разнобоя148.

Вот в основном те три условия распределения сценического освещения. Все они приводят к одному выводу, что как сама осветительная сеть, так и сценическая аппаратура должны обладать максимальной эластичностью и отвечать запросам отдельных спектаклей, выдвигающих новые и новые требования под влиянием художественного роста нашего театра.