- •26. Сознание личности

- •27. Самосознание и самоконтроль(не уверена, но как есть)

- •28.Особенности взаимосвязи самосознания и сознания

- •29. Самооценка и ее роль в структуре самосознания

- •30. Соотношение понятий «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность»

- •33. Направленность личности и формы ее проявления

- •34.Этапы развития личности

- •47. Мотивация профессионального самоопределения

- •57. Современное состояние проблемы стрессов

- •59. Особенности волевой саморегуляции

- •71. Факторы формирования способностей

- •72. Классификация способностей

Билет 1. предмет и задачи психологии.

Предмет психологии – это конкретные факты психической жизни, психические явления, характеризуемые качественно и количественно, что породило и различие подходов к их изучению.

Предмет психологии заключается в исследовании именно ориентировочной стороны любого психического процесса.

Задачи психологии: 1. Изучение психологических фактов и их закономерностей (то есть объяснение фактов, раскрытие законов, которым подчиняются эти явления), а также установление механизмов психической деятельности (то есть установление порядка и взаимодействия в работе конкретных психических и психофизиологических структур, осуществляющих тот или иной психических процесс). 2. Установить основные законы психической деятельности, проследить пути ее развития, вскрыть лежащие в ее основе механизмы и описать те изменения, которые происходят в этой деятельности.

Билет 3. Место психологии в системе других наук.

В античности появилось первое представление о «псюхе» - перевод – душа. Фаллес: вода-эмоции, Гераклид рассматривал чувства, Сократ(трактат о душе), Платон, Аристотель( псих. Категории, например: характер) – большой вклад в развитие психологии. Психология идёт дальше философии и решает социальные вопросы.

Билет 4. Отличие научных психологических знаний от житейских.

1.житейские знания – для решения житейских задач

2.житейские знания носят интуитивный характер, а научные построены на доказательствах

3.научные знаные основаны на доказательной системе (диагностика, консультирование, коррекция, профилактика, просвещение)

4. научные знания имеют уникальный практический материал, а житейские знания построены на фактах

5.за научными знаниями стоит эксперимент

Билет 5. основные этапы развития представлений о предмете психологии

донаучный — до VII—VI вв. до н.э. Нет научных исследований психики. Представления о душе на основе мифов, легенд, сказаний, религиозных обычаев;научный — рубеж VII-VI вв. до н.э. Влияние философии на психологию. Душа — источник активности тела, обладает функциями познания и регуляции поведения.ассоцианистическая психология — конец XVIII — начало XIX вв. Предмет психологии — сознание, состоящее из ощущений, чувств, представлений. Первая психологическая школа, концепции об адаптационной функции психики, теория рефлекса;экспериментальная психология — середина XIX — начало XX вв. Первые симптомы методологического кризиса;10-30-е гг. XX в. Методологический кризис и разделение психологии на отдельные школы. Делится на несколько предметов: элементы психики (структурализм), функции психики (функционализм), поведение, структуры психики (гештальтпсихология), высшие психические функции и деятельность (советская психология).1940-1960 гг. Развитие психологических школ. Гуманистическая психология — акцент на внутренний мир человека, его сущность. В центре внимания — интеллект человека. Появляются опросники; современная психология — вторая половина XX в. Совершенствование экспериментальных методов исследования психики.

Билет 6. понятие объекта и предмета в психологии

предметом психологии является изучение строения и закономерностей возникновения, развития и функционирования психики в различных ее формах, в том числе сознания как высшей формы психического отражения. Учитывая, что "психология находится в особом положении потому, что в ней как бы сливаются объект и субъект познания", а также представляя, в каком соотношении находятся обычно объект и предмет научного познания, под объектом психологии мы в дальнейшем будем понимать единство трех элементов: 1. часть материального мира, которая непосредственно и опосредованно влияет на психику; 2. те изменения в материальном мире, которые непосредственно и опосредованно являются следствием психической активности; 3.собственно психические явления, объясняемые сначала как следствие, а затем как причина фиксируемых материальных индикаторов, показателей, критериев оценки психики. Такое понимание объекта психологии, вообще, раскрывает большие возможности перед исследователями в формулировании и уточнении объектов различных отраслей психологии.

Билет 7. Методы психологии

Основными методами получения фактов в психологии являются наблюдение, беседа и эксперимент. Каждый из этих общих методов имеет ряд модификаций, которые уточняют, но не изменяют их сущность.

Билет 8. основные отрасли психологии

Общая психология изучает познавательную и практическую деятельность. Результаты исследований в области общей психологии — базисная основа развития всех отраслей и разделов психологической науки. Существует целый ряд подразделов общей психологии: психология личности, мышления, эмоций, женская психология и т.д., включая психофизику, которая занимается изучением чувствительности и находится у верховья современной экспериментальной психологии.

Социальная психология постигает закономерности индивидуального и общественного в психике личности взаимодействия личности и социума, формирования и развития групп.

Возрастная психология исследует психику в онтогенезе, т.е. ее развитие от зачатия человека до его смерти. Она имеет ряд отраслей: детская психология, психология подростка, юности, взрослого человека и геронтология.

Педагогическая психология имеет своим предметом психику (учащегося и преподавателя) в условиях образовательного процесса (обучение и воспитание).

Психология труда (исторически первое название — психотехника) рассматривает психику в условиях многоликой трудовой деятельности. Включает в себя немало самостоятельных разделов: инженерная психология, эргономика, космическая и авиационная психология, психология управления, организационная, военная, политическая, юридическая, судебная, психология торговли, рекламы, спорта, творчества и т.п.

Психолингвистика занимается изучением речи как вида психики, использующей языковые системы в качестве внутреннего средства. Здесь также выделяются разделы, например, психосемиотика, психосемантика.

Медицинская психология исследует психику в условиях болезни: душевной или телесной. Здесь выделены такие разделы, как нейропсихология, патопсихология, соматопсихология. В современной науке носит название клиническая психология.

Психология аномального развития, или специальная психология: олигофренопсихология, сурдопсихология, тифлопсихология.

Дифференциальная психология исследует всевозможные различия психики людей: индивидуальные, типологические, этнические и др. В былые времена ее обозначали термином сравнительная психология.

Психометрия (в отечественной психологии — математическая психология) постигает вопросы математического моделирования психики, проблемы измерения в психологии, способы количественного анализа результатов психологических исследований.

Психофизиология изучает соотношение взаимодействия биологического и психического, физиологии высшей нервной деятельности и психологии. В последние годы получила развитие психогенетика.

Билет 9. Структура психики человека

Психические процессы ( волевые, познавательные, эмоциональные)

Психические состояния

Психические образования (знания, умения, навыки)

Психические свойства (направленность, темперамент, характер, способности)

Билет 10. сознание человека его возникновение и сущность

Сознание — это одна из форм, в которой объективная действительность отражается в психике человека. Сознание человека возникло и развивалось в общественный период его существования, и история становления сознания не выходит, вероятно, за рамки тех нескольких десятков тысяч лет, которые мы относим к истории человеческого общества. Главным условием возникновения и развития человеческого сознания является совместная продуктивная опосредованная речью орудийная деятельность людей. Это такая деятельность, которая требует кооперации, общения и взаимодействия людей друг с другом. Она предполагает создание такого продукта, который всеми участниками совместной деятельности сознается как цель их сотрудничества. Индивидуальное сознание на заре истории человечества возникло, вероятно в процессе коллективной деятельности как необходимое условие ее организации: ведь для того чтобы вместе людям заниматься каким-либо делом, каждый из них должен ясно представлять себе цель их совместной работы. Эта цель должна быть означена, т.е. определена и выражена в слове. Точно так же, в онтогенезе возникает и начинает развиваться индивидуальное сознание ребенка. Для его становления также необходимы совместная деятельность и активное общение взрослого с ребенком. Особо важное значение для развития человеческого сознания имеет продуктивный, творческий характер человеческой деятельности. Сознание предполагает осознание человеком не только внешнего мира, но и самого себя, своих ощущений, образов, представлений и чувств. Иного пути осознания этого, кроме получения возможности «видения» собственной психологии, опредмеченной в творениях, для человека нет. В начале своего развития сознание человека является направленным на внешний мир. Человек осознает, что находится вне его, благодаря тому, что с помощью данных ему от природы органов чувств видит, воспринимает этот мир как отделенный от него и существующий независимо от него. Позднее появляется рефлексивная способность, т.е. осознание того, что сам человек для себя может и должен стать объектом познания. Такова последовательность стадий развития сознания в фило- и онтогенезе. Данное первое направление в развитии сознания можно обозначить как рефлексивное. Второе направление связано с развитием мышления и постепенным соединением мысли со словом. Мышление человека, развиваясь, все больше проникает в суть вещей. Параллельно с этим развивается язык, используемый для обозначения добываемых знаний. Магистральным направлением дальнейшего развития человеческого сознания становится расширение сферы осознаваемого человеком в себе и окружающем мире. Это, в свою очередь, связано с совершенствованием средств материального и духовного производства, с начавшейся в мире социально-экономической революцией, которая со временем должна перерасти в революцию культурно-нравственную. Первые признаки такого перехода мы начинаем замечать уже сейчас. Это — рост экономического благосостояния разных народов и стран, изменение их идеологии и политики как на международной, так и на внутренней арене, снижение межгосударственного военного противоборства, повышение значимости религиозных, культурных и нравственных ценностей в общении людей друг с другом. Параллельным курсом идет проникновение человека в тайны жизни, макро- и микромира. Благодаря успехам науки расширяется сфера познания и управления человеком, власти над собой и миром, значительно повышаются человеческие творческие возможности и, соответственно, сознание людей.

Билет 11. сознание как высшая форма отображения действительности

СОЗНАНИЕ— высшая форма отражения объективной действительности и целенаправленного регулирования взаимоотношений человека с окружающей средой. Материальный мир существует вне сознания, независимо от того, осознается он человеком или нет. Такая характеристика материи и сознания четко указывает на вторичность сознания. Недаром К. Маркс рассматривал сознание как осознанное бытие. Способность осознавать свое бытие, в процессе целенаправленной практической деятельности качественно отличает человека от животных. Для выявления этих качеств обязательным является наличие функционирующего человеческого мозга. Однако сознание не является только врожденной функцией мозга человека. Врожденной является лишь возможность возникновения сознания у человека ввиду определенной структуры его нервной системы (см. Высшая нервная деятельность). Эта возможность переходит в действительность, т. е. развивается в сознание, только в условиях общественной жизни. Это философское положение подтверждается практикой. Так, известно много случаев, когда маленькие дети, похищенные дикими животными и выросшие среди них, вновь возвращались к людям через несколько лет. Это были жалкие, звероподобные существа, все попытки привить им человеческие качества кончались неудачей, хотя биологически эти существа ничем не отличались от обычных людей и структура их нервной системы была человеческой. Эти факты ярко подтверждают основной тезис Маркса о том, что мозг является органом С, но способность мозга мыслить формируется лишь в условиях соц. жизни. Поэтому С. и есть продукт деятельности мозга в условиях общественной жизни. Важнейшим условием для возникновения сознания у человека является труд и речь (язык). Язык — материальная форма проявления сознания, возникшая как средство общения между людьми. В языке отразилось все богатство человеческой культуры и науки. В процессе речевой деятельности происходит накопление званий, обогащение человека теми богатствами человеческой мысли, к-рые выработало и накопило до него человечество. С. дает человеку возможность правильно отражать существующее, предвидеть будущее и на этой основе путем практич. деятельности воздействовать на мир.

Билет 12. Функции сознания

Отражательная – отражает субъекты и объекты реальности

Пораждающая (создающая)

Регулятивно-оценочная (регуляция и оценка мотивов, целей, результатов)

Рефлексивная – сосредоточение создания на самом себе, понимание того, что происходит

Билет 13. Структура сознания (Леонтьев)

Чувственная ткань образа

Значение

Личностный смысл

Билет 14. проблема сознания в концепции структурализма

Вундт пытался понять человеческий разум, изучая составные части человеческого сознания, также как при изучении сложного химического вещества его разбивают на составные элементы. Таким образом, Вундт представлялпсихологию наукой, схожей с физикой и химией, в которой сознание есть набор разделяемых и опознаваемых частей. Эти идеи Вундта были развиты Эдвардом Титченером, бывшим одно время студентом Вундта. Титченер развил систему Вундта, его идеи легли в основу концепции структурализма в психологии. Структурализм не смог конкурировать в англо-американском научном сообществе с более естественным для американской науки функционализмом, созданным на основе идей Уильяма Джемса, и в настоящее время распространён, в основном, в европейской науке. Хотя Вундт полагался в своих исследованиях на научный и физиологический методы, он часто использовал и методинтроспекции, который сегодня не рассматривается как научный, так как он не является эмпирическим и не дает воспроизводимые результаты.

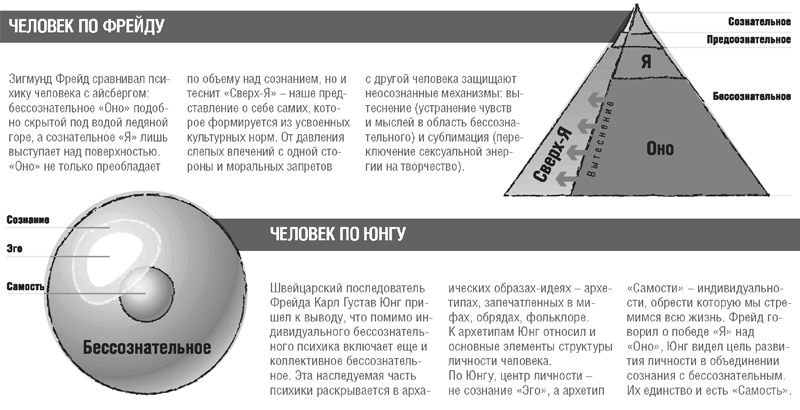

Билет 15. сознание и бессознательное. Сознание — это одна из форм, в которой объективная действительность отражается в психике человека. Сознание и бессознательное — две базовые психологические концепции, введенные в широкое обращение Фрейдом. Четкое различение между первым и вторым — это самое важное «открытие», которое он сделал. Фрейдовское понимание бессознательного по своей сути близко к определению памяти: по мнению Фрейда, бессознательное содержит в себе только то, что человек однажды осознавал, что промелькнуло в его сознании с той или иной мерой интенсивности. Возможно это была одна мимолетная мысль, а может это целый пласт переживаний, которые по какой-то причине покинули сознание, точно так же, как если бы просто «забылись». В бессознательное попадают те психические содержания, которые неприемлемы для доминирующей сознательной позиции или просто душевно болезненны и не имеют должного выхода. Большую часть бессознательного составляет как раз то, что сознание сочло неприемлемым. Прежде всего, это те желания, мысли или потребности, которые возникают в сознании, но не проходят внутреннюю морально-политическую цензуру. Меньшую часть бессознательного составляют воспоминания и переживания, причиняющие сильную душевную боль — утрата близких людей или, например, истории сильно задетого самолюбия.

17. Бихевиоризм как наука о поведении

Бихевиористы утверждали, что наука должна изучать свой предмет исключительно объективными методами, как единственно научными, т. е. с помощью объективного наблюдения и объективного эксперимента. Предметом психологии должно быть поведение человека, под которым бихевиористы понимали действия и поступки, доступные внешнему наблюдению.

По учению бихевиористов, поведение человека в своей основе определяется не внутренними психическими процессами, а механическими воздействиями внешней среды по принципу «стимул — реакция».

Под реакциями бихевиористы понимают движения человека, совершаемые при выполнении того или иного действия; под стимулами — доступные внешнему наблюдению раздражения внешнего мира, вызывающие у человека те или иные реакции.

Так как между стимулами и реакциями существует закономерная связь, то, зная причины этой связи и изучив, какие стимулы вызывают те или иные реакции, можно, утверждают бихевиористы, безошибочно добиваться от человека нужного поведения, совершенно не обращаясь к его внутренним психическим переживаниям.

Согласно учению бихевиористов, причинные связи, закономерно определяющие поведение человека, лежат во взаимодействии внешних физических факторов с действиями человека. Ни желания, ни чувства человека не могут служить причиной его действий, так как действия в своей основе материальны и могут быть вызваны только материальными причинами. Такими причинами могут быть либо звук, в сторону которого человек повернулся, либо какое-нибудь зрительное или температурное раздражение, действующее на организм и закономерно вызывающее в нем соответствующие нервно-мышечные процессы, в результате которых человек совершает то или иное действие.

Психические же процессы, по мнению бихевиористов, суть лишь эпифеномены, т. е. добавочные явления, находящиеся вне причинных связей, существующих между действительными явлениями, или феноменами. Только в мире феноменов (материальных явлений) существуют причинные связи, благодаря которым одно из этих явлений выступает как причина, другое — как следствие.

Уотсон вообще отрицал сознание как предмет научного исследования, сводя психические явления к различным формам поведения, понимаемого как совокупность реакций организма на стимулы из внешней среды. Цель психологического изучения — предсказать какова будет реакция и определить природу действующего стимула. Возможности для реакции очень обширны.

Уотсон выделяет 4 крупных класса реакций:

видимые (экспрецит) — отпирание двери, игра на скрипке.

скрытые (привычные реакции (имплицит)) — мышление, которое мы считаем внутренним разговором.

видимые наследственные реакции (чихание и т. д.)

скрытые наследственные реакции (физиология).

18 . Теория и практика психоанализа

Психоанализ как философское направление решает вопрос о бессознательном содержании психики, а так же является методом борьбы (лечения) с нервозами.

19. Основные тенденции гуманистической психологии

Гуманистическая психология рассматривает личность как уникальную, целостную систему, понять которую посредством анализа отдельных проявлений и составляющих просто невозможно. Именно целостный подход к человеку стал одним из фундаментальных положений гуманистической психологии.

Ключевыми понятиями в гуманистической психологии являются: самоактуализация, опыт, организм и конгруэнтность. Рассмотрим поподробнее каждый из них в отдельности.

Самоактуализация - процесс, сущность которого состоит в наиболее полном развитии, раскрытии и реализации способностей и возможностей человека, актуализации его личностного потенциала. Потребность в самоактуализации выступает высшей человеческой потребностью, главным мотивационным фактором. Однако эта потребность проявляется и определяет поведение человека лишь в том случае, если удовлетворены другие, нижележащие, потребности.

Один из основателей гуманистической психологии А. Маслоу разработал иерархическую модель потребностей:

1-й уровень - физиологические потребности (потребности в пище, сне, сексе и др.);

2-й уровень - потребность в безопасности (потребности в обеспеченности, стабильности, порядке, защищенности, отсутствии страха и тревоги);

3-й уровень - потребность в любви и принадлежности (потребность в любви и чувстве общности, принадлежности к определенной общности, семья, дружба);

4-й уровень - потребность в самоуважении (потребность в самоуважении и признании другими людьми);

5-й уровень - потребность в самоактуализации (потребность в развитии и реализации собственных способностей, возможностей и личностного потенциала, личностного совершенствования).

К. Роджерс также рассматривал в качестве главного мотивационного фактора стремление к самоактуализации, которую он понимал как процесс реализации человеком своего потенциала с целью стать полноценно функционирующей личностью. Полное раскрытие личности, «полное функционирование» (и психическое здоровье), с точки зрения Роджерса, характеризуется следующим:

открытостью по отношению к опыту

стремлением в любой отдельный момент жить полной жизнью

способностью прислушиваться в большей степени к собственным интуиции и потребностям, чем к рассудку и мнению окружающих

чувством свободы

высоким уровнем творчества

Жизненный опыт человека рассматривается им с точки зрения того, в какой мере он способствует самоактуализации. Если этот опыт помогает актуализации, m человек оценивает его как положительный, если нет - то как негативный, которого следует избегать.

Опыт понимается как мир личных переживаний человека, как совокупность внутреннего и внешнего опыта, как то, что человек переживает и «проживает». Опыт - это совокупность переживаний, он включает все, что потенциально доступно сознанию и происходит в организме и с организмом в любой данный момент. Сознание рассматривается как символизации некоторого опыта переживаний.

Организм - сосредоточение всего опыта переживаний. Это понятие включает весь социальный опыт человека. В организме находит выражение целостность человека.

Я-концепция - более или менее осознанная устойчивая система представлений индивида о самом себе, включающая физические, эмоциональные, когнитивные, социальные и поведенческие характеристики, Я-концепция - это самовосприятие, концепция человека о том, что он собой представляет, она включает те характеристики, которые человек воспринимает как действительную часть самого себя. Наряду с Я-реальным, Я-концепция содержит также и Я-идеальное (представления о том, каким человек хотел бы стать). Необходимое условие для самоактуализации - наличие адекватной Я-концепции, полного и целостного представления человека о самом себе, включающей самые разнообразные собственные проявления, качества и стремления. Только такое полное знание о самом себе может стать основой для процесса самоактуализации.

20. Культурно-исторический подход в психологии

Суть культурно-исторической концепции можно выразить следующим образом: поведение современного культурного человека является не только результатом развития с детства, но и продуктом исторического развития. В процессе исторического развития изменялись и развивались не только внешние отношения людей, отношения между человеком и природой, изменялся и развивался сам человек, менялась его собственная природа. При этом фундаментальной, генетически исходной основой изменения и развития человека явилась его трудовая деятельность, осуществляемая с помощью орудий.

Тем самым Выготский с полным основанием мог заявить, что культурно-историческая теория видит основные факторы психологического развития примитива в развитии техники.

Согласно Л.С. Выготскому, человек в процессе своего исторического развития возвысился до создания новых движущих сил своего поведения. Только в процессе общественной жизни человека возникли, сложились и развились его новые потребности, а сами природные потребности человека в процессе его исторического развития претерпели глубокие изменения. Каждая форма культурного развития, культурного поведения, считал он, в известном смысле уже продукт исторического развития человечества. Превращение природного материала в историческую форму есть всегда процесс сложного изменения самого типа развития, а отнюдь не простого органического созревания.

Билет 22. Теория деятельности Леонтьева.

Деятельность есть молярная, не аддитивная единица жизни телесного, материального субъекта. В более узком смысле, т.е. на психологическом уровне, это единица жизни, опосредованной психическим отражением, реальная функция которого состоит в том, что оно ориентирует субъекта в предметном мире. Иными словами, деятельность - это не реакция и не совокупность реакций, а система, имеющая строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие.

Общность макроструктуры внешней, практической деятельности и деятельности внутренней, теоретической позволяет вести ее анализ, первоначально отвлекаясь от формы, в которой они протекают. Идея анализа деятельности как метод научной психологии человека была заложена еще в ранних работах Л.С.Выготского. Были введены понятия орудия, орудийных ("инструментальных") операций, понятие цели, а позже - и понятие мотива ("мотивационной сферы сознания").

Билет 24. концепция деятельности Рубинштейна

С.Л. Рубинштейн же считал , что деятельность определяется своим объектом, но не прямо, а через ее «внутренние» закономерности. Вообще, внешние причины действуют через внутренние условия.

Рубинштейном в 30-е гг. был сформулирован принципиальный для советской психологии принцип единства сознания и деятельности. «Формируясь в деятельности, психика, сознание в деятельности и проявляется. Деятельность и сознание – не два в разные стороны обращенных аспекта. Они образуют органическое целое, не тождество, но единство». При этом и сознание, и деятельность понимаются Рубинштейном иначе, чем в интроспективной и бихевиористской традициях. Деятельность не является совокупностью рефлекторных и импульсивных реакций на внешние стимулы, поскольку регулируется сознанием и раскрывает его.

26. Сознание личности

Самосознание личности – это осознанное отношение человека к своим потребностям и способностям, влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям. В основе самосознания лежит способность человека отличать себя от своей собственной жизнедеятельности, возникающая в общении при формировании первичных способов человеческого бытия. Взаимодействуя и общаясь с людьми, человек выделяет сам себя из окружающей среды, ощущает себя субъектом своих физических и психических состояний, действий и процессов, выступает для самого себя как «Я». Субъективное переживание собственного «Я» выражается в том, что человек понимает свою тождественность самому себе в настоящем, прошлом и будущем.

С.Л. Рубинштейн, когда отмечал, что изучение личности «завершается раскрытием самосознания личности».

Результатом процессов самосознания можно считать Я-концепцию. Понятие Я-концепции появилось в 1950-е гг. в русле гуманистической психологии, представители которой стремились к рассмотрению целостного, уникального человеческого «Я». Под Я-концепцией принято понимать динамическую систему представлений человека о самом себе. Английский психолог Р. Бернс в книге «Развитие Я-концепции и воспитание» определяет Я-концепцию как «совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженную с их оценкой». Я-концепция возникает у человека в процессе социального взаимодействия как неизбежный и всегда уникальный результат психического развития, как относительно устойчивое и в то же время подверженное внутренним изменениям и колебаниям психическое приобретение.

В структуре Я-концепции выделяют три составляющих: когнитивную ,оценочную и поведенческую.

Когнитивная составляющая, или образ «Я», включает представления индивида о самом себе. Фактически психологи фиксируют у человека не один образ «Я», а множество сменяющих друг друга «Я»-образов. Выделяются прежде всего «Я»-реальное т. е. представления индивида о себе в настоящем, текущем времени, и «Я»-идеальное – представления о том, каким бы хотел бы быть индивид в данных конкретных условиях. «Я»-идеальное выступает как необходимый ориентир самовоспитания личности.В Я-концепцию включается также «Я»-зеркальное – собственные представления человека о том, каким он воспринимается окружающими его людьми. Этот компонент «Я»-образа является существенным для формирования личностной значимости и самооценки.

Оценочная составляющая, или самооценка, включает аффективную оценку представления о себе. Психологическими словарями самооценка определяется как ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. Основу самооценки составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система ценностей. Самооценка выполняет регуляторную и защитную функции, влияя на поведение, деятельность и развитие личности, ее взаимоотношения с другими людьми. Основная функция самооценки в психической жизни личности состоит в том, что она выступает необходимым внутренним условием регуляции поведения и деятельности.

Поведенческая составляющая включает в себя потенциальные поведенческие реакции либо конкретные действия, которые могут быть вызваны знаниями о себе и отношением к себе.