- •Учебное пособие

- •В ведение

- •1.2. Государственные плановые геодезические сети

- •1.3. Государственные высотные геодезические сети

- •1.4. Геодезические сети сгущения

- •1.5. Государственные гравиметрические сети

- •1.6. Использование спутниковых навигационных систем в процессе развития и обновления геодезических сетей

- •Космический сегмент

- •2. Сегмент управления

- •3. Сегмент пользователей

- •2. Геодезическое съемочное обоснование

- •2.1. Общие сведения о съемочных обоснованиях

- •2.2. Теодолитные ходы

- •I. Сомкнутый полигон

- •2. Разомкнутый теодолитный ход. Диагональный ход

- •2.3. Аналитические сети сгущения

- •2.4. Высотное съемочное обоснование

- •II. Геодезические съемки

- •3. Общие сведения о геодезических съемках

- •3.1. Виды съемок, классификация съемок

- •3.2. Масштабы топографических съемок и высоты сечения рельефа

- •4. Теодолитная съемка

- •4.1. Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ

- •4.2. Способы съемки контуров местности

- •4.3. Камеральные работы при теодолитной съемке

- •5. Тахеометрическая съемка

- •5.1. Сущность тахеометрической съемки. Состав и порядок работ

- •5.2. Приборы, применяемые при тахеометрической съемке

- •5.3. Производство тахеометрической съемки

- •5.4. Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •6. Топографические съемки с использованием электронных тахеометров

- •Imaging Station (is)

- •7. Нивелирование поверхности

- •8. Мензульная съемка

- •8.1. Сущность мензульной съемки

- •8.2. Приборы, применяемые при мензульной съемке

- •8.3. Поверки мензульного комплекта Поверки мензулы

- •Поверки кипрегеля

- •8.4. Установка мензулы в рабочее положение

- •8.5. Съемочное обоснование мензульной съемки

- •Построение геометрической сети при съемке небольших участков

- •8.6. Съемка ситуации и рельефа

- •Порядок работы на станции.

- •8.7. Глазомерная съемка

- •9. Фототопографическая съемка

- •9.1. Основные понятия

- •9.2. Наземная фототопографическая съемка

- •9.2.1. Фототеодолиты

- •9.2.2. Применение фототеодолитной съемки в топографии

- •9.2.3. Применение фототеодолитной съемки

- •9.3. Аэрофототопографическая съемка

- •9.3.1. Аэрофотосъемка

- •9.3.2. Фотограмметрия

- •9.3.2.1. Аэроснимки и их свойства

- •9.3.2.2. Составление фотосхем и фотопланов

- •9.3.2.3. Дешифрирование

- •10. Общие сведения о точности топографических планов

- •11. Топографические съемки с использованием навигационных спутниковых систем

- •Заключение

- •Литература

- •Оглавление

- •Геодезические съемки

- •В.И. Новиков, а.Б. Рассада геодезические съемки Учебное пособие

1.6. Использование спутниковых навигационных систем в процессе развития и обновления геодезических сетей

Развертывание вокруг Земли глобальных навигационных спутни- ковых систем (GNSS) типа российской ГЛОНАСС и американской NAVSTAR GPS или совместной адаптированной системы позволяет перейти на принципиально новую технологию топографо-геодезических, гидрографических, гидрогеологических и других работ, обеспечивающих высокую точность и эффективность их производства. Действительно, возможность определения положения, т.е. координат точек местности с использованием этих систем позволяет оперативно создавать новые государственные геодезические сети, сети сгущения, обновлять существующие или восстанавливать утерянные, а также решать иные инженерно-геодезические задачи.

Сущность решения этих задач с использованием навигационных систем заключается в следующем.

Процесс определения местоположения точек местности или их координат подразделяется на три составных части или как говорят на три сегмента: космический сегмент, сегмент управления и сегмент пользователей.

Космический сегмент

Космический сегмент связан с научно обоснованным размещением искусственных спутников Земли (ИСЗ) на околоземных орбитах в единой геоцентрической системе координат: пространственных прямоугольных координат XYZ или геодезической системе BLH (геодезические широта, долгота и высота). Параметры орбит, их густота и насыщенность ИСЗ должны обеспечивать непрерывное глобальное перекрытие земной поверхности и поверхности Мирового океана.

Не вдаваясь в профессиональные тонкости, рассмотрим решение этой проблемы с практической точки зрения.

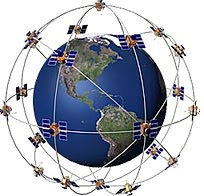

Навигационные системы развернуты в орбитальных плоскостях, наклонение которых к плоскости экватора постоянно 1 (рис.2). Количество спутников 2, вращающихся в этих плоскостях должно быть равно 24, из которых 21 спутник основных и 3 запасных. В системе ГЛОНАСС три орбитальные плоскости, а в GPS – шесть. Отсюда в российской системе в каждой плоскости расположены восемь равноотстоящих друг от друга на 450 спутников с наклонением орбит 64,80; в американской системе в каждой плоскости расположены три равноотстоящих друг от друга на 1200 спутника с наклонением орбит около 550. При этом имеет место не только наклонение орбит к плоскости экватора и смещение их на соответству-ющую величину по долготе, но и сдвиг относительно друг друга спутников смежных орбит по широте около 400. Тем самым указанное число спутни-ков достаточно для непрерывного глобального перекрытия при условии одновременного наблюдения в любой точке земной поверхности и Мирового океана не менее четырех спутников. Все спутники находятся на

к

Рис. 2. Схема

размещения ИСЗ на околоземных орбитах

(1) и определения координат точек (3)

местности при помощи глобальных

спутниковых систем.

1

– схема размещения ИСЗ в орбитальных

плоскостях; 2 – навигационные ИСЗ; 3

– GPS-приемники,

устанавливаемые на точках определения

координат; 4

– дисплей микроЭВМ вывода результатов

вычислений.

руговых

орбитах, радиусы которых равны около

26 тыс. км.

руговых

орбитах, радиусы которых равны около

26 тыс. км.

О

На борту каждого

ИСЗ системы имеются стандарты частоты

(один кварцевый, два цезиевых и два

рубиновых), солнечные батареи, двигатели

корректировки орбиты, прие- мо-передающая

аппаратура и компьютер. Генерация

навигационных сигналов и сигналов

синхрони- зации на борту каждого

спутни-ка осуществляется сверхстаби-льными

атомными эталонами частоты.

D2

D1 D3

D4

Рис. 3. Взаимное расположение

определяемой точки N и ИСЗ

навигационной системы