- •Гидрология конспект лекций

- •Введение

- •Лекция №1

- •Введение в гидрологию.

- •2. Распространение воды в природе и её значение для живых организмов.

- •3. Классификация водных объектов.

- •4. Круговорот воды в природе.

- •5. Водообмен

- •6.Свойства воды и их значение для биосферы.

- •Лекция №2.

- •2.1. Характеристика источников водоснабжения и показатели качества вод.

- •2.2. Органолептические показатели.

- •2.3. Химические показатели качества воды.

- •Биологические показатели.

- •Бактериологические показатели.

- •Виды и свойства воды в грунтах.

- •3.1 Виды воды в грунтах

- •3.2 Химически связанная вода.

- •Физически связанная вода

- •3.4 Твердая вода

- •3.5 Капиллярная вода

- •Свободная вода.

- •Лекция № 4. Свойства горных пород по отношению к воде. Классификация подземных вод по условиям залегания.

- •Теории происхождения подземных вод:

- •Факторы, влияющие на химический состав подземных вод:

- •Лекция № 5. Верховодка. Грунтовые воды.

- •Лекция № 6.

- •Движение подземных вод. Закон Дарси.

- •Сооружения для забора подземной воды.

- •Реки. Речные системы.

- •Виды питания рек.

- •Разрушительная деятельность рек. Виды эрозии.

- •Река Днепр.

- •Озера. Формирование и классификация.

- •Моря и океаны.

Лекция № 6.

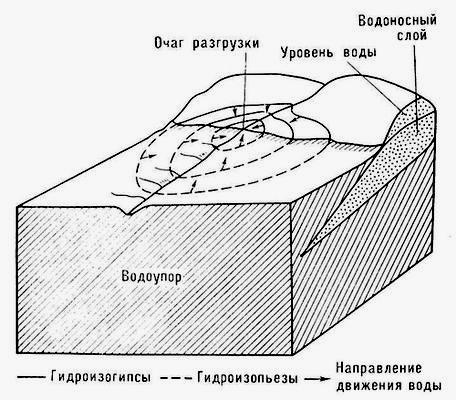

Артезианские бассейны – это геологические структуры синклинального типа, содержащие один или несколько напорных водоносных горизонтов и занимающие значительные площади (до нескольких сотен тысяч км²). При моноклинальном залегании слоев образуется артезианский склон.

В артезианских бассейнах выделяют три области: питания, напора и разгрузки.

Рис. 1. Схема строения артезианского бассейна: А — пределы распространения артезианских вод: а — область питания, б — область напора, в — область разгрузки; Б — пределы распространения грунтовых вод; H1 — напорный уровень выше поверхности земли; H2 — напорный уровень ниже поверхности земли.

Область питания располагается в приподнятой части артезианского бассейна, в месте выхода водопроницаемых слоев на поверхность. Здесь происходит инфильтрационное питание и переход поверхностного потока в подземный. В этой части подземные воды напором не обладают и относятся к грунтовым. На границе между областью питания и областью напора, в связи с количеством поступающей атмосферной воды, в различные сезоны может происходить временный переход воды со свободной поверхностью в воды напорные. В области разгрузки воды выходят на земную поверхность в виде восходящих источников. При наличии нескольких водоносных горизонтов каждый из них может иметь свой уровень, определяемый условиями питания и стока воды. Когда синклинальное залегание слоев соответствует понижениям рельефа, напоры в нижних горизонтах повышаются; при повышениях рельефа пьезометрические уровни нижних горизонтов располагаются на более низких отметках . Если, благодаря скважине или колодцу, два водоносных горизонта сообщаются, то при обращенном рельефе Артезианские воды из верхнего горизонта перетекает в нижний.

Основная площадь артезианского бассейна – область напора. В отличие от области питания, где мощность водоносного горизонта изменяется в зависимости от метеорологических факторов, в области напора мощность артезианского горизонта постоянна во времени. На ее территории подземные воды находятся под постоянным напором, который возрастает по мере приближения к осевой части синклинального прогиба. Величина напора характеризуется пьезометрическим уровнем.

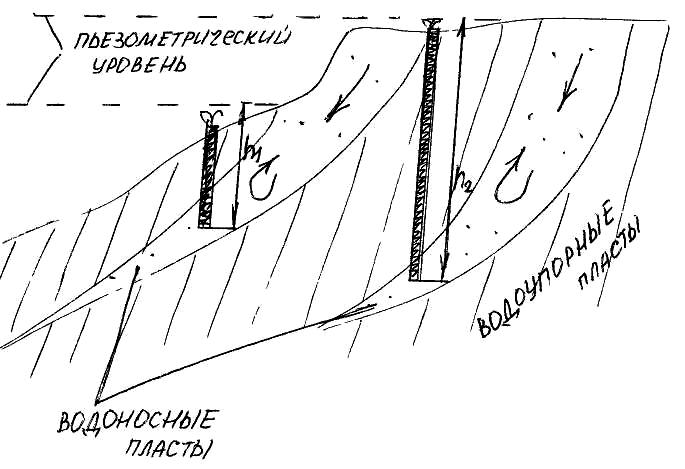

Пьезометрический уровень – это уровень, который устанавливается в скважинах при вскрытии напорных вод (выражается в абсолютных отметках).

Если уровень поднимается выше поверхности земли, то он называется положительным пьезометрическим уровнем, а если ниже – отрицательным. Истинное значение напорности выражает пьезометрический напор, который отсчитывается от плоскости сравнения до пьезометрического уровня. Напор воды создается благодаря перепаду отметок высот областей питания и нагрузки, т.е. обусловлен законом сообщающихся сосудов.

Область разгрузки располагается в местах с низкими отметками рельефа (долины крупных рек, озёрные впадины). Напорные воды разгружаются непосредственно в реки или в отложения рек, под уровень моря или выходят на дневную поверхность, образуя родники и заболоченности. Возможны и скрытые очаги разгрузки. В области разгрузки напорные воды смешиваются с грунтовыми и становятся ненапорными. Направление движения артезианских вод – от области питания к области разгрузки.

Выделение трех областей по площади артезианского бассейна условно, т.к. установлена возможность медленного перетекания воды из напорного водоносного пласта в ниже- и вышезалегающие водоносные слои, поэтому области разгрузки и питания могут занимать различные по площади участки артезианского бассейна. Разгрузка может происходить искусственным путем.

В отличие от грунтовых вод, участвующих в современном водообмене с поверхностью земли, многие артезианские воды являются древними и их химический состав обычно отражает условия формирования. Каждый крупный артезианский бассейн заключает в себе воды различного химического состава: от высокоминерализованных рассолов хлоридного типа до пресных слабоминерализованных вод гидрокарбонатного типа. Первые обычно залегают в глубоких частях бассейна, вторые — в верхних пластах (в различных артезианских бассейнах СНГ на глубине от 100 до 1000 м). В артезианских бассейнах наблюдается определенная вертикальная гидрогеохимическая зональность, связанная с различными гидродинамическими особенностями: 1) верхняя зона - интенсивного водообмена; 2) средняя - замедленного водообмена; 3) самая нижняя (наиболее глубокая) - весьма замедленного водообмена. Впервые на гидрогеохимическую зональность и увеличение минерализации подземных вод, и снижение их подвижности с глубиной указал В. И. Вернадский. По Е. В. Посохову (1975), верхняя часть артезианских бассейнов платформ имеет относительно небольшую мощность. Так, например, в Московском артезианском бассейне пресные воды встречаются до глубин 200-300 м, в Днепровско-Донецком - до 500 м. Ниже располагается относительно маломощная гидрогеохимическая зона солоноватых и слабосоленых вод многокомпонентного состава, в которых большая роль принадлежит иону SO42-. Примером тому являются сульфатные кальциево-натриевые воды с минерализацией до 4,5 г/л, вскрытые буровыми скважинами в девонских отложениях Московского артезианского бассейна (на глубинах 400-600 м) и используемые в качестве лечебной "Московской минеральной воды". В более глубокой третьей гидрогеохимической зоне преобладают хлоридные воды с минерализацией 250-350 г/л и более (в Ангаро-Ленском бассейне около 600 г/л).

Трещинные воды. Это воды, циркулирующие в трещиноватых горных породах. Они перемещаются по системе взаимосвязанных трещин и образуют единую гидравлическую систему. Они могут быть: грунтовыми, межпластовыми, жильными. Трещинно-грунтовые воды развиты в верхней трещиноватой зоне кристаллических массивов до глубины 80-100 метров. Питаются они за счет инфильтрации атмосферных осадков. Площади питания совпадают с площадями распространения. Глубина залегания возрастает от долин к водоразделам. Водоупорами являются монолитные не трещиноватые горные породы. Водообильность определяется условиями питания и степенью трещиноватости. Скальные породы в долинах рек более трещиноваты и водообильны, чем слагающие водораздельные возвышенности. Трещинно-грунтовые воды расположены в зоне активного водообмена, поэтому они обычно пресные, гидрокарбонатно-кальциевые. Буровая скважина может вскрыть водообильные трещинные воды или остаться безводной.

Межпластовые трещинные воды циркулируют в артезианских бассейнах, водоносные горизонты которых являются трещиноватыми горными породами.

Трещинно-жильные воды встречаются локально, исключительно в зонах тектонических нарушений с крупными жилами. Они имеют вид узких водных потоков – жил. Обычно уходят в глубину на несколько сот метров и часто имеют повышенную температуру (они, в основном, напорные, и, как правило, водообильные). Нередко разгружаются на поверхности и образуют мощные родники. Питание их осуществляется за счет трещинно-грунтовых вод, разгрузки артезианских вод и других источников.

Карстовые воды – это воды, циркулирующие по трещинам и пустотам карстового происхождения. От степени и характера закарстованности пород зависит глубина развития, интенсивность движения и водообильность.

Карстовые воды отличаются от трещинных более интенсивным движением, особенно в верхней зоне массива, непостоянством химического состава, резким изменением водообильности. Движение карстовых вод происходит по системе трещин, карстовых каналов, пещер (схема). Карстовые воды перемещаются по системе взаимосвязанных карстовых полостей и образуют карстовые потоки. Питание: за счет инфильтрации атмосферных осадков, подпитывания со стороны поверхностных источников, перетекания подземных вод из других водоносных горизонтов. Значительная трещиноватость способствует накоплению больших запасов карстовых вод. Химический состав определяется составом вмещающих пород и зональностью. В зоне интенсивного водообмена – воды пресные: гидрокарбонатные в известняках, сульфатные в гипсах. В зоне замедленного водообмена – воды минерализованные и сильно минерализованные, рассолы; состав – хлоридный. Эти воды используют для водоснабжения на Урале, в Южном Казахстане, Восточной Сибири.

Подземные воды районов многолетней мерзлоты. Эти воды отличаются от других тем, что они компактируют или содержатся в толще пород с постоянной промороженностью. В районах многолетней мерзлоты подземных вод меньше, чем в районах с умеренным климатом. Эти воды делят на: надмерзлотные, межмерзлотные, подмерзлотные.

Надмерзлотные воды делятся на воды сезонно-талого слоя и воды надмерзлотных таликов речных долин и озер. Талики – это участки с постоянной положительной температурой. Подстилающий водоупор – это многолетняя мерзлая толща, в которой пустоты, поры, трещины заполнены льдом. Надмерзлотные воды образуют безнапорные горизонты типа верховодки и грунтовых вод. Питание происходит за счет инфильтрации осадков, таяния ледников и подпитывания подмерзлотными водами.

В первой половине зимы воды сезонно-талого слоя промерзают и получается, что в этот период они залегают между двумя водоупорными слоями (снизу – толща многолетней мерзлоты, сверху – горизонт сезонного промерзания), поэтому они становятся напорными. Эти воды – пресные, но их количество незначительно и санитарное состояние не всегда удовлетворительное. Воды зоны таликов зимой обычно не промерзают и имеют постоянный сток (воды пресные, очень холодные с температурой 0,5-5 ºС, используются для водоснабжения).

Межмерзлотные воды – внутри толщи многолетней мерзлоты в виде льда и в виде жидкости (зона прерывистых и сквозных таликов). В виде жидкости эти воды обычно ненапорные. Обычно они залегают в пределах таликов в долинах рек. Постоянная циркуляция и высокая минерализация предохраняют их от замерзания. Межмерзлотные воды связаны с надмерзлотными и подмерзлотными. Запасы межмерзлотных вод непостоянны и к концу зимы значительно сокращаются.

Подмерзлотные воды – циркулируют ниже толщи многолетней мерзлоты, поэтому встречаются только в жидкой фазе. Воды напорны, величина напора под кровлей – до нескольких сотен метров. Питание происходит за счет просачивания атмосферных осадков и поверхностных вод по таликам (сверху). В местах разгрузки подмерзлотных напорных вод образуются огромные ледяные бугры (наледи). Запасы этих вод значительны. Водообильность высокая. Воды разные – от пресных до рассолов. Широко используются для водоснабжения в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Лекция № 7.