- •Прибыль как экономическая категория

- •Классификация конструктивной схемы:

- •По конструкции

- •По количеству и конфигурации маршей в пределах одного этажа

- •При рамной системе

- •Рамно-связевая система

- •На какие две группы подразделяются предельные состояния?

- •1.Компановка конструктивной схемы одноэтажного промышленного здания. Обеспечение пространственной жесткости каркаса одноэтажного промышленного здания. (ж/б)

- •2.Разбивка здания на температурные блоки. Компоновка покрытия одноэтажного промздания. (ж/б)

- •3.Выбор сетки колонн и установление внутренних габаритов одноэтажного промздания. (ж/б)

- •4.Нагрузки, действующие на поперечную раму промздания. (ж/б)

- •5.Формирование ветровой нагрузки на промздание.

- •7.Таблица сводных усилий m, n, q и построение огибающих эпюр. (ж/б)

- •8.Проектирование ж/б плит покрытий одноэтажных промышленных зданий.

- •9.Алгоритм расчета и конструирования колонны сплошного переменного по высоте сечения. (ж/б)

- •10.Алгоритм расчета и особенности конструирования двухветвевых колонн (ж/б)

- •11.Расчет рам многоэтажных зданий на вертикальную нагрузку. (ж/б)

- •16.Алгоритм расчета и особенности конструирования ж/б двухветвевых колонн

- •Основные свойства строительной древесины. Строение дерева и древесины. Сортамент строительной древесины.

- •Расчетные характеристики материалов

- •Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы

- •Клеевые соединения

- •Крепление древесины

- •1.Классификация жилых зданий. Требования к жилым зданиям. (ж)

- •Классификация конструктивной схемы:

- •По конструкции

- •По количеству и конфигурации маршей в пределах одного этажа

- •При рамной системе

- •Рамно-связевая система

- •Достигнуть этого можно на основе четырех известных принципов прекращения горения:

- •Источники ультразвука

- •Воздействие инфразвука на организм человека

- •Причинами электротравматизма являются:

По количеству и конфигурации маршей в пределах одного этажа

Одно-, двух-, трёх-, четырёхмаршевые

С перекрещивающимися маршами

Поворотные

Криволинейные

С забежными ступенями

Винтовые.

Элементы – ступени, лестничная площадка, для закрепления любой лестницы в пространстве используются несущие элементы — стойки, тетивы, косоуры и больцы.

Классификация общественных зданий. Особенности общественных зданий.(О)

В соответствии с этим принципом все объекты обслуживания подразделяют на 3 группы: 1)эпизодического использования - кинотеатры, театры, концертные залы, имеют общегородское значение и предназначены для обслуживания населения всего города или крупных планировочных районов.

2) периодического - спортивно-оздоровит-е комплексы – с рекреационными зонами отдыха.

3)повседневного - детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины, мед.учреждения.

В соответствии с функционально-техническим процессом :

1) д/образования, воспитания и подготовки кадров (детсад, школа, вуз);

2) д/научно-исследовательских учреждений, а также проектных, кредитных организаций и управления (здания НИИ, проектные мастерские, банки, суды );

3) д/здравоохранения и отдыха (больницы, санатории);

4) физкультурно-оздоровительные и спортивные;

5) культурно-повседневных и зрелищных учреждений (театры, музеи);

6) д/предприятий торговли, обществ. питания и бытового обслуживания (торг. центры, универмаги, рестораны, столовые, бани, прачечные, ателье);

7) д/транспорта, предназначение д/непосредственного обслуживания населения (вокзалы, аэропорты и др.);

8) д/коммунального хозяйства (гостиницы, общежития, мотели и др.);

9) многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного назначения.

Особенности конструктивных решений общественных зданий (рамные, рамносвязевые, связевые системы каркасов) (О)

Сборные железобетонные каркасы многоэтажных зданий устраиваются двух типов:

из многоэтажных рам, расположенных поперек здания и в продольном направлении, связанных между собой настилами перекрытий;

из стоек, соединенных в обоих направлениях безбалочными перекрытиями.

Каркасы многоэтажных производственных зданий решаются в виде рамной или рамносвязевой системы.

При рамной системе

ветровые нагрузки воспринимает каркас. Соединение колонн с ригелями делается жестким, что сложно в исполнении и приводит к увеличению сечений сборных элементов, но дает некоторую экономию за счет неразрезной конструкции.

Рамно-связевая система

применяется в сборных безбалочных железобетонных перекрытиях, а также и для балочных с тяжелой нагрузкой. Элементы каркаса здесь работают на восприятие вертикальных нагрузок, как рамы с жесткими узлами; ветровые и другие горизонтальные усилия через перекрытия передаются на поперечные стены. В продольном направлении в середине температурного блока устанавливаются вертикальные связи.

Монолитные железобетонные каркасы

В настоящее время этот каркас применяют очень редко и главным образом на отдельных участках зданий, имеющих неунифицированные размеры. Он состоит из тех же элементов, что и сборный, но все части его выполняются на месте как единое целое. Благодаря неразрезной конструкции элементы его имеют меньшие сечения и требуют меньшего расхода стали, чем в сборном каркасе. Значительно упрощается также система ветровых связей.

Вертикальные коммуникации (лестницы, пандусы, лифты, эскалаторы) (О)

Вертикальные коммуникации Вертикальные коммуникации включают лестницы, пандусы, лифты, эскалаторы. Лестницы и лестничные клетки подразделяются на: - тип 1 — внутренние, размещаемые в лестничных клетках; - тип 2 — внутренние открытые; - тип 3 — наружные открытые; обычные лестничные клетки: - Л1 — с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже; - Л2 — с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии; незадымляемые лестничные клетки: - H1 — со входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону; - Н2 — с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре; - НЗ — со входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре). Незадымляемые лестничные клетки необходимо проектировать в зданиях выше 28 м, при этом за высоту здания принимается высота от планировочной отметки земли до отметки подоконника последнего этажа здания. Ширина лестничного марша в общественном здании должна быть: - 1,35 м — главных лестниц, ведущих в помещения для основного пребывания людей; - 1,2 м — эвакуационных лестниц; - 0,9 м — лестниц, ведущих в помещение с количеством одновременно пребывающих в нем до 5 человек. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, промежуточная площадка в прямом марше лестницы — 1 м. Уклон лестничных маршей в наземных этажах следует принимать не более 1 : 2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон лестниц, ведущих в подвальные этажи, на чердак, не предназначенных для эвакуации людей, должен составлять — 1 : 1,5, Число подъемов в одном марше лестницы между площадками должно быть не менее 3 и не более 16. Высота ограждений лестничных маршей и площадок должна составлять не менее 900 мм. Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах, в зданиях высотой до трех этажей включительно возможно применение верхнего освещения через световой фонарь. Кроме того, необходимо проветривание лестничной клетки площадью не менее 1,2 м2 в пределах каждого этажа. Пандусы — плоские наклонные конструкции без ступеней. Уклон пандусов на пути передвижения людей: -1:6 — внутри здания; -1:8 — снаружи; - 1 : 12 — на пути передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания; - 1 : 20 — в стационарах лечебных учреждений.

Решение лифтов (число, скорость подъема и грузоподъемность лифтов) зависит от целого ряда взаимосвязанных факторов: числа жителей в здании и его этажности, количества остановок лифта, времени открывания и закрывания дверей.

Элементы каркасов (фундаменты, колонны, ригели, стенки-диафрагмы, плиты перекрытий и покрытий) (О)

Каркас — несущая основа здания, которая состоит из поперечных и продольных элементов. Поперечные элементы — рамы воспринимают нагрузки от стен, покрытий, перекрытий, действующего на наружные стены и фонари, а также нагрузки от навесных стен.

Основные элементы каркаса — рамы. Они состоят из колонн и несущих конструкций покрытий — балок или ферм, длинномерных настилов и пр. Эти элементы соединяют в узлах шарнирно с помощью металлических закладных деталей, анкерных болтов и сварки. Рамы собирают из типовых элементов заводского изготовления. Другие элементы каркаса — фундаментные, обвязочные и подкрановые балки и подстропильные конструкции. Они обеспечивают устойчивость рам и воспринимают нагрузки от ветра, действующего на стены здания и фонари, а также нагрузки от кранов. Каркасы проектируют железобетонными, металлическими и смешанными.

Фундаменты. Под колонны каркаса зданий устраивают фундаменты из железобетона в сборном или монолитном исполнении. Проектируют их, как правило, ступенчатой формы.

Колонны. Для восприятия вертикальных и горизонтальных нагрузок в промышленных зданиях предусматривают отдельные опоры — колонны. Применяют преимущественно сборные железобетонные колонны заводского изготовления прямоугольного или квадратного сечения. Размеры сборных железобетонных колонны унифицированы по сечению, форме и длине и соответствуют установленным унифицированным высотам зданий Колонны изготовляют из бетона классов В20, В30 и В40, армируют их сборными каркасами из горячекатаной стали периодического профиля класса А-III. Для крепления связей стеновых панелей, подкрановых балок, стропильных и подстропильных конструкции в колоннах предусматривают закладные металлические детали, представляющие собой металлические пластины с приваренными к ним, анкерными стержнями. Для распалубки, погрузки и разгрузки в колоннах предусматривают подъемные монтажные петли из стали гладкого профиля.

Фундаментные балки. Они служат для передачи нагрузки от наружных и внутренних стен здания на фундаменты колонн. Фундаментные балки для наружных стен выносят за грани колонн, а для внутренних стен располагают между колоннами по линии их осей. Балки имеют тавровое или трапецеидальное поперечное сечение. Длина основных балок при шаге колонн 6000мм — 4950 мм, при шаге12 000мм — 10 700 мм.

Обвязочные балки. Они служат для опирания на них кирпичных или мелкоблочных стен в местах перепада высот, а также при устройстве ленточного остекления для опирания части стены, расположенной над остеклением. Балки изготовляют прямоугольного сечения или прямоугольного сечения с четвертью. Размеры и форму поперечного сечения обвязочных балок принимают в зависимости от шага колонн и толщины стен. Обвязочные балки устанавливают на специально устраиваемые в колоннах железобетонные или стальные консоли. Крепят их к колоннам с помощью болтов или сварки.

Связи. Для обеспечения пространственной жесткости в зданиях между колоннами устраивают связи. По устройству они разделяются на крестовые и портальные. Связи изготовляют из стальных прокатных профилей. Для их крепления в колоннах предусматривают дополнительные закладные детали. Связи располагают в продольных рядах колонн у середины каждого температурного блока. Кроме вертикальных связей между колоннами устанавливают еще горизонтальные и вертикальные связи между фермами (балками) покрытий.

Несущие конструкции покрытия. Основные несущие конструкции покрытий в зависимости от величины перекрываемых пролетов состоят из железобетонных односкатных и двускатных балок, ферм, арок, пространственных конструкций и плит. По виду армирования несущие конструкции делят на обычно армированные и предварительно напряженные. Их выполняют цельными — на всю длину пролета, а также из отдельных блоков, собираемых в элементы путем укрупнительной сборки перед монтажом. Для небольших пролетов (6000, 9000, 12 000 и18 000 мм) в качестве несущих конструкций можно использовать железобетонные стропильные балки . Их изготовляют односкатными, двускатными и с параллельными поясами.

Односкатные балки применяют в покрытиях одноэтажных промышленных зданий пролетом 6000...12 000 мм, с шагом колонн 6 м и наружным водостоком.

Покрытия зальных помещений с плоскими несущими конструкциями. (О)

Плоскостные покрытия проектируют, как правило, совмещенными. Несущие конструкции покрытий формируют из сочетания стержневых (балка, ригель, рамы, арка, ферма) и плоскостных (настилы или панели покрытия) элементов или только из плоскостных – большепролетных настилов. Последний вариант предпочтительнее, так как благодаря совмещению конструкцией несущих и ограждающих функций обеспечивается снижение затрат труда и расхода материалов.

Покрытия длинномерными настилами проектируют, используя типовые сборные железобетонные изделия, предусмотренные каталогами унифицированных индустриальных изделий для строительства.

В соответствии с объемно-планировочным решением здания применяют длинномерные настилы покрытий с плоской или двускатной верхней поверхностью. Типовые настилы имеют пролеты 9, 12, 15, 18 и 24 м и выполняются в виде тонкостенных железобетонных ребристых плит (с контурными и поперечными ребрами жесткости), тонкостенных сводчатых плит типа КЖС и двухконсольных плит типа 2Т (с добором типа 1Т). Наряду с ними применяют перспективные изделия повышенной заводской готовности – комплексные утепленные настилы типа 2Т и специальные утепленные настилы покрытий общественных зданий, сформованные из конструктивного керамзитобетона. Настилы имеют продольные легкобетонные ребра трехслойную плиту с утеплителем.

После монтажа утепленных настилов покрытий на строительной площадке выполняют только гидроизоляционные работы.

В отдельных случаях для покрытия общественных зданий применяют коробчатые железобетонные настилы или настилы-воздуховоды.

В плоскостных покрытиях со стержневыми несущими элементами (балками, фермами и др.) последние устанавливают с шагом 6 или 12 м (иногда 15 или 18 м), опирая на колонны реже на несущие стены. Настилы покрытия опирают на балки (фермы) соединяют сваркой стальные закладные элементы этих конструкций.

В качестве несущих стержневых элементов служат типовые железобетонные балки с параллельными поясами или двускатные фермы пролетами 18, 24 и 30 м полигональные треугольные, сегментные с раскосной или безраскосной решеткой, фермы с параллельными поясами. При пролетах 18 м и более фермы менее бетоноемки, чем балки, а при пролетах 24 и 30м их масса на 30 – 40 % меньше массы балок.

Любые несущие конструкции покрытий (настилы, балки, фермы) имеют выступающие в интерьер ребра, что не всегда приемлемо по композиции интерьера. Поэтому в залах общественных зданий их чаще закрывают подвесным потолком, который не только выполняет декоративные функции, но и обособляет необходимое пространство для размещения инженерных коммуникаций – вентиляции, электропроводки и др.

Применение рам и арок для конструкций покрытий носит эпизодический характер, связанный со спецификой объемно-планировочного решения зала.

Пространственные криволинейные покрытия. Свод, оболочка, гипары. (О)

О собенностью пространственных покрытий является совмещение в них функций несущих и ограждающих конструкций. Все элементы пространственной системы работают как единое целое. Пространственные покрытия, имея криволинейную поверхность рациональной геометрической формы, обладают высокой жёсткостью и наиболее целесообразны в зданиях с пролётами свыше 30 м. Сложны по конструкции и трудоёмки при монтаже. По профилю поперечного сечения покрытия подразделяют на одно–, двух– и многоскатные, плоские, шедовые и криволинейные. Свод - тип перекрытия или покрытия сооружений, конструкция, которая образуется выпуклой криволинейной поверхностью. Своды позволяют перекрывать значительные пространства без дополнительных промежуточных опор, используются преимущественно в круглых, многоугольных или эллиптических в плане помещениях.

Перекрытие-оболочка — строительная конструкция перекрытий зданий и сооружений. В архитектурной практике используются выпуклые, висячие, сетчатые и мембранные оболочки из железобетона, металлов, древесины, полимерных, тканых и композиционных материалов. Для расчёта таких конструкций используется специально разработанная теория оболочек.

П оверхности двоякой кривизны могут быть образованы способом вращения плоской кривой (образующей) вокруг оси, находящейся вместе с ней в одной плоскости, или способом переноса, т. е. поступательным перемещением плоской образующей по параллельным направляющим.

Криволинейная поверхность может быть положительной (рис. 125, а, б) или отрицательной кривизны (рис. 125, в).

Оболочки одинарной кривизны. К ним относятся цилиндрические, а также близкие по характеру работы призматические оболочки и своды.

Г ипары - самая простая форма предварительно напряженной мембраны отрицательной гауссовой кривизны. Но несмотря на простоту поверхности, мембраны такой формы обладают очень высокими показателями устойчивости и несущей способности. Используются как отдельно стоящие гипары так и сблокированные из нескольких модулей.

Купольные покрытия (гладкие, ребристые, ребристо-кольцевые, сетчатые, геодезические, волнистые, складчатые) (О)

Купола - распорные системы, имеющие в своем составе, как правило, три основных конструктивных элемента: нижний опорный контур, оболочку, верхний опорный контур (рис. 6.1).

Рассмотрим основные типологии металлических куполов:

а) по конструкции: ребристые, ребристо-кольцевые, ребристо-кольцевые со связями, сетчатые, пластинчатые;

б ) по форме (рис. 6.2): сферические, эллиптические, стрельчатые, зонтичные и другой формы;

Рис. 6.1. Конструктивная схема купола: 1 - верхний опорный контур; 2 - оболочка; 3 - нижний опорный контур

Рис. 6.2. Формы куполов: а - план сферического купола; б - поперечный разрез сферического купола; в - план эллиптического купола; г - поперечный разрез эллиптического купола; д - стрельчатый купол; е - план зонтичного купола; ж - вид зонтичного купола

в) по стреле подъема (рис. 6.3): подъемистые (высокие) купола, при стреле подъема 1/2 ... 1/5 диаметра и пологие, при высоте подъема 1/5 диаметра.

Р ебристые купола (рис. 6.4) состоят из отдельных плоских ребер, поставленных в радиальном направлении. При прямолинейных ребрах образуются пирамидальные или конические купола. Верхние пояса ребер составляют поверхность купола, в его вершине они примыкают к верхнему кольцу. Ребристые купола являются распорной системой. Рис. 6.6. Купол ребристо-кольцевой с решетчатыми связям

Рис. 6.4. Ребристый купол Рис. 6.5. Ребристо-

кольцевой купол

|

|

|

Ребристо-кольцевые купола (рис. 6.5). Устройство и включение в работу конструкции кольцевых прогонов приводит к созданию ребристо-кольцевой схемы. Последние могут быть использованы как затяжки купола. В этом случае кольца не только работают на местный изгиб от нагрузок кровли, но и воспринимают нормальные усилия от ребер купола, а в случае жесткого сопряжения колец с ребрами - и изгибающие моменты.

Ребристо-кольцевые купола со связями (рис. 6.6) представляют собой дальнейшее увеличение связности системы, пространственности работы, путем введения в конструкцию раскосов между ребрами.

Сетчатые купола образуются, если в ребристо-кольцевом куполе со связями увеличивать связность системы вплоть до образования крестовых связей в каждой ячейке купола, именно такую конструкцию представляет купол Шведлера (рис. 6.7), являющийся одним из первых сетчатых куполов. Пластинчатые купола собирают из металлических пластин (панелей), которые имеют выштампованные ребра жесткости, связанные между собой по контуру сваркой или узловыми соединениями.

Гибкие оболочки. Схемы, принцип работы. (О) Гибкие оболочки (мембраны) выполняются из листовых элементов или полотнищ.

По своей конструктивной форме они большей частью повторяют сетчатые системы и могут быть ненапряженными или предварительно напряженными.

По характеру расчета висячие покрытия разделяются на два типа. В покрытиях первого типа опорные конструкции настолько жестки, что деформация их практически не оказывает влияния на работу нитей. Может быть задана геометрическая форма поверхности, соответствующая предельному состоянию конструкции. В этом состоянии можно считать, что силы натяжения в обратных нитях отсутствуют и несущие нити рассчитываются на действующие нагрузки по обычной формуле. При отсутствии временной нагрузки уменьшаются усилия в несущих нитях и их провес, за счет чего усилия в обратных нитях достигают полной величины, искусственно вызванной в них при монтаже перекрытия. Определение этих усилий, зависящее от изменения формы поверхности и взаимного воздействия элементов сетки, весьма сложно и практически удобнее производится последовательным подбором. Обратные нити должны быть рассчитаны на действие предварительного ко малую изгибную жесткость, что может воспринимать только осевые силы. Такая конструкция должна иметь форму круга или овала и работать так же, как работает велосипедное колесо. В конструкции этого рода обратные нити должны создавать такую нагрузку на кольцо, чтобы в нем не возникало изгибающих моментов при действии максим, временной нагрузки, распределенной равномерно по поверхности покрытия. Этому же состоянию должна отвечать и предельная форма поверхности. Несущие нити должны быть рассчитаны на действие расчетной нагрузки и дополнительных сил, возникающих как реакции от натяжения обратных нитей. При увеличении нагрузки возрастает натяжение несущих нитей и соответственно уменьшаются усилия в обратных нитях. Выравнивание усилий происходит за счет деформаций кольца, в к-ром при его большой гибкости хотя и возникают изгибающие моменты, но они настолько невелики, что напряжения получаются не больше, чем при предельной нагрузке.

При отсасывающем действии ветра учитывается избыточная нагрузка (за вычетом постоянной с коэфф. перегрузки меньшим единицы, напр. равным 0,9). В этом случае также должны иметь место безмоментное состояние кольца и соответствующие ему усилия в нитях. Вследствие сложности взаимных воздействий, связанных с изменением формы поверхности, наиболее целесообразно производить расчеты путем последовательного подбора, заменяя группы нитей редко расположенными нитями с той же суммарной площадью.

Генеральные планы промышленных предприятий (П)

— одна из важнейших частей проекта пром. предприятия, определяющая его размещение, решение планировки и благоустройства территории, расположение зданий, сооружений, транспортных и инженерных сетей и т. д.. Генеральный план обусловливает объемно-планировочные решения отд. элементов застройки, решение транспортных связей предприятия, инженерную подготовку территории, организацию системы хоз. и бытового обслуживания. Генеральный план как правило, состоит из: ситуационного плана, плана промышленной площадки (территории предприятия), схемы вертикальной планировки, схемы совмещенных инженерных сетей и коммуникаций, пояснительной записки и расчетов. Решение Генерального плана зависит от характера произ-ва, видов транспорта, планировочных решений зданий и сооружений. Ситуационный план показывает расположение предприятия; решения по размещению предприятия в увязке с населенным местом и др. пром. предприятиями, по кооперированию и специализации с близ- расположенными предприятиями, по рациональному и экономичному использованию выбранной территории; схемы примыкания железных и автомобильных дорог к сетям общего пользования; инженерные устройства; расселение жителей и т. п. На нем указываются также необходимые санитарно-защитные зоны; увязка транспортных и инженерных сетей предприятия; кратчайшие и удобные транспортные связи с местами расселения жителей; резервные территории для перспективного развития самого предприятия и связанных с ним соседних объектов; размещение устройств по хранению, переработке и утилизации отходов производства и др.

На чертеже генерального плана показываются: функциональное распределение отд. участков территорий по их использованию (производственные, транспортные, энергетические адм.-хоз. и другие объекты); расположение вданий и сооружений в соответствии с технологическим процессом и общим объемно-пространственным решением; расположение и трассировка транспортных путей (ж. д., автомобильных дорог, непрерывного транспорта) и транспортных устройств; сеть внутризаводских проездов, входы и въезды на территорию предприятия, пересечения путей и дорог в разных уровнях; предзаводские площадки с расположением заводоуправления, проходных, пожарного» депо, столовых, пунктов бытового обслуживания; озеленение, элементы благоустройства территории и места для организованного отдыха трудящихся; ограждение территории; участки для возможного дальнейшего расширения всего предприятия и его отд. цехов (если расширение предусмотрено в проектном задании); привязка разбивочной сетки к координатной топографической основе; координаты основных зданий и сооружений и необходимые вертикальные отметки. Пром. предприятия имеют, как правило, здания, значит, по площади и объему, развитое транспортное х-во, протяженные и сложные инженерные коммуникации, часто размещаемые в неск. уровнях. Решение застройки предприятия должно отвечать функциональным, технико-экономич., архитектурно-художественным требованиям, что вместе с архитектурно-планировочным замыслом отражается в генеральном плане. На генеральном плане показывают расположение осн. подземных сооружений и инженерных сетей как единого комплексного х-ва с указанием координат и осн. вертикальных отметок, вертикальную планировку территории с нанесением площадок под цехи, земляное полотно, системы стока и удаления поверхностных вод с осн. планировочными отметками, объемы насыпей, выемок и баланс (для предприятий, расположенных среди городской застройки).

Генеральный план разрабатывается, как правило, в две стадии: проектное задание и рабочие чертежи.

Модульная система и параметры зданий. Привязка к разбивочным осям. (П)

Унификация — приведение к единообразию размеров объемно-планировочных параметров зданий и их конструктивных элементов, изготовляемых на заводах. Унификация имеет целью ограничение числа объемно-планировочных параметров и количества типоразмеров изделий (по форме и конструкции). Осуществляют ее путем отбора наиболее совершенных решений по архитектурным, техническим и экономическим требованиям. Типизация — техническое направление в проектировании и строительстве, позволяющее многократно осуществлять строительство разнообразных объектов благодаря применению унифицированных объемно-планировочных и конструктивных решений, доведенных до стадии утверждения типовых проектов и конструкций.

Модульная система и параметры зданий Унифицировать и типизировать объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений можно на основе единой модульной системы, позволяющей взаимоувязывать размеры здании и их элементов. В модульной системе обязателен принцип кратности всех размеров некоторой общей величине, называемой модулем. Для промышленного строительства установлен единый модуль М = 600 мм для вертикальных и горизонтальных измерений. Целью применения модульной системы является обеспечение кратности размеров единому модулю и строгое ограничение числа типоразмеров конструкций и деталей зданий и сооружений. Поэтому при проектировании используют укрупненные (производные) модули, кратные единому модулю. При назначении размеров объемно-планировочных компонентов ЦНИИпромзданий рекомендует принимать следующие укрупненные модули: в одноэтажных зданиях для ширины пролетов и шага колонн — 10 М, а для высоты (от пола до низа опоры основных конструкций покрытия пролетов) — 1 М; в многоэтажных зданиях для ширины пролетов — 5 М, шага колонн— 10 М и высоты этажей— 1 М и 2 М. Ниже приведены размеры пролетов, шагов колонн и высот одноэтажных зданий, назначаемые в соответствии с основными положениями по унификации и с учетом габаритных схем. Ширина пролетов: при отсутствии мостовых кранов — 12, 18, 24, 30 и 36 м (допускаются пролеты шириной 6 и 9 м); при наличии электрических мостовых кранов — 18, 24, 30 и 36 м. По технологическим соображениям ширина пролетов может быть и более 36 м, кратной 6 м. Шаг колонн 6, 12 м и более, кратный 6 м. В многопролетных зданиях шаг колонн в крайних и средних рядах может быть различным. Высота (от пола до низа опоры основных конструкций покрытия): 4,8; 5,4 и 6,0 м (т- е- кратно 0,6); 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12,0; 13 2* 14,4; 15,6; 16,8 и 18,0 м (кратно 1,2 м) При назначении и взаимной увязке размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов обычно фигурируют номинальные размеры — расстояние между разбивочными осями здания, между условными (номинальными) гранями строительных конструкций и деталей. Номинальные размеры всегда кратны модулю. В отличие от номинальных конструктивные размеры чаще всего не являются модульными, и увязывают их с номинальными за счет толщины швов, зазоров, стыков (иногда доборных элементов или вставок). Так, при шаге колонн 6000 мм длину стеновых панелей принимают 5980 мм, в то время как номинальная длина их считается равной 6000 мм. Объемно- планировочные параметры конструктивных размеров не имеют. Использование в проектировании укрупненных модулей дает возможность укрупнять конструкции и детали, т. е. уменьшать число монтажных элементов. Укрупнять сборные конструкции целесообразно и для обеспечения большей надежности их работы в здании или сооружении.

Конструктивные схемы зданий одноэтажных и многоэтажных (промышленных) (П) По конструктивной схеме промышленные здания подразделяют на каркасные, бескаркасные и с неполным каркасом. В бескаркасных одноэтажных зданиях, имеющих несущие стены, размещают небольшие цехи с пролетами до 12 м, высотой не более 6 м и при грузоподъемности кранов до 5 т. В местах опирания стропильных конструкций стены с внутренней или наружной стороны усиливают пилястрами. Бескаркасные многоэтажные здания строят редко. Основным типом промышленного здания является каркасное. Это объясняется наличием во многих промышленных зданиях больших сосредоточенных нагрузок, ударов и сотрясений от технологического и кранового оборудования, сплошного или ленточного остекления. Каркас одноэтажного промышленного здания представляет собой пространственную систему, состоящую из поперечных рам, объединенных в пределах температурного блока плитами покрытия, связями, иногда подстропильными конструкциями и другими элементами. Поперечные рамы состоят из колонн и стропильных конструкций (ригелей). Способ соединения ригеля с колоннами может быть жестким и шарнирным, а колонн с фундаментами, как правило— жестким. Шарнирное соединение ригелей с колоннами способствует их независимой типизации. Применяемый в многоэтажных зданиях сборный железобетонный каркас решается обычно в виде рам с жесткими узлами. Возможно применение рамно-связевой системы, в которой жесткие поперечные рамы воспринимают вертикальные нагрузки, а связи, лестничные клетки и лифтовые шахты— горизонтальные нагрузки, действующие в продольном направлении. В каркасных зданиях все вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимают элементы каркаса, а стены (самонесущие, навесные и иногда подвесные) выполняют роль ограждения. Наличие каркаса в качестве несущего остова позволяет наилучшим образом обеспечить принцип концентрации высокопрочных строительных материалов в наиболее ответственных несущих конструкциях зданий. Каркасная конструктивная схема обеспечивает свободную планировку помещений, максимальную унификацию сборных элементов и наиболее экономичное решение как одноэтажных, так и многоэтажных здании. имеющие два и более пролетов, бескрановые или с кранами небольшой грузоподъемности, иногда проектируют с неполным каркасом. В таких зданиях пристенные колонны отсутствуют, а наружные стены выполняют несущие и ограждающие функции.

С хемы одноэтажных промышленных зданий: а — многопролетное с мостовыми кранами, б — однопролетное; 1 — наружные стены, 2 — кровля из железобетонных плит, 3 — фонарь, 4 — стропильные фермы, 5 — подкрановые балки, 6 — колонны, 7 — мостовые краны, 8 — фундаменты, 9 — балка покрытия, 10 — рандбалка, 11 — стеновая панель

Разрез многоэтажного производственного здания:

1 — наружные стеновые панели, 2 — колонны каркаса, 3 — ригели, 4 — плиты междуэтажных перекрытий

Каркасы промышленных зданий. Силовые и не силовые воздействия на каркасы. (П)

Современные Промышленные здания независимо от их этажности, как правило, являются зданиями каркасного типа с железобетонным, стальным или смешанным несущим каркасом. Выбор типа каркаса Промышленные здания определяется условиями производства и соображениями экономии основных строительных материалов, а также классом капитальности здания. В одноэтажных Промышленные здания применяют в основном каркасы в виде поперечных рам с заделанными в фундаменты колоннами и шарнирно связанными с ними стропильными балками или фермами. Продольная устойчивость каркаса обеспечивается системой жёстких связей между колоннами, в состав которой (в одноэтажных Промышленные здания), кроме рам, входят также фундаментные, обвязочные и подкрановые балки и элементы покрытий (прогоны, настил и др.). Железобетонные каркасы одноэтажных Промышленные здания обычно сборные, реже — сборно-монолитные. Ограждающие конструкции покрытий таких Промышленные здания выполняют из сборных железобетонных плит или в виде сборно-монолитных тонкостенных железобетонных оболочек и складок . Элементы стальных каркасов одноэтажных Промышленные здания — колонны, фермы, прогоны — изготовляют из прокатных профилей (швеллеров, двутавров, уголков) или листовой стали, открытых тонкостенных и трубчатых гнутых профилей. Покрытия Промышленные здания с металлическими каркасами, как правило, выполняют в виде лёгких настилов из профилированного стального листа или асбестоцементных панелей по стальным прогонам. В смешанных каркасах Промышленные здания колонны делают из железобетона, а стропильные конструкции — из стали; покрытия в таких зданиях — из железобетонных плит. Получают распространение также металлические конструкции покрытий Промышленные здания в виде пространственных перекрестных стальных стержневых конструкций с лёгким настилом из листовых материалов. Возрастает объём использования в Промышленные здания индустриальных сборных деревянных конструкций. Для строительства многоэтажных Промышленные здания применяют главным образом железобетонные каркасы рамного типа, воспринимающие горизонтальные усилия жёсткими узлами рам либо решенные по рамно-связевой схеме с передачей горизонтальных усилий на диафрагмы, стены лестничных клеток и лифтовых шахт. Каркасы многоэтажных Промышленные здания, как правило, выполняют сборными или сборно-монолитными с балочными или безбалочными конструкциями междуэтажных перекрытий. Балочные перекрытия включают балки, опирающиеся на выступающие или скрытые консоли колонн и гладкие (многопустотные) или ребристые плиты, для опирания которых служат полки балок. Безбалочные перекрытия применяют обычно в таких Промышленные здания, где по условиям производства необходимы конструкции с гладкой поверхностью потолка (пищевая промышленность, склады, холодильники и т.п.). При безбалочном решении плоские плиты междуэтажного перекрытия опираются на капители колонн или непосредственно на колонны (с использованием перекрёстной жёсткой арматуры, располагаемой в пределах толщины перекрытия и выполняющей функции капителей). Безбалочные конструкции перекрытий Промышленные здания выполняют преимущественно из монолитного железобетона; при этом в некоторых случаях применяют подъёма этажей метод. Для верхних этажей двухэтажных Промышленные здания с укрупнёнными (по сравнению с 1-м этажом) сетками колонн, как правило, используют конструктивные решения одноэтажных Промышленные здания, а для междуэтажных перекрытий — балочные конструкции со стальными или железобетонными ригелями и железобетонным настилом. Стеновые ограждения Промышленные здания выполняют самонесущими и навесными (фахверковыми или каркасными). Основные виды стеновых ограждений отапливаемых Промышленные здания — крупнопанельные конструкции из легкого или ячеистого железобетона и ограждения из тонколистовой стали, алюминия, асбестоцемента и др. листовых материалов с эффективными утеплителями.

Железобетонные каркасы одноэтажных промышленных зданий. (П)

К аркас здания состоит из фундаментов, фундаментных балок, колонн, несущих элементов докрытая, подкрановых балок и связей (рис.70).

Рис. 70. Основные элементы одноэтажного промышленного здания: 1 - столбчатые фундаменты; 2 - фундаментные балки; 3 - колонны; 4- подкрановые балки; 5- фермы; 6 - плиты покрытия; 7 - фонарь; 8 - окна; 9 - стены; 10 - связи.

Каркасы выполняют из сборных железобетонных элементов. В зданиях с большими пролетами и высотой при грузоподъемности мостовых кранов 50 т и более, а также в особых условиях строительства и эксплуатации допускаются стальные каркасы. В ряде случаев применяются смешанные каркасы.

При выборе материалов необходимо учитывать размеры пролетов и шага колонн, высоту здания, величину и характер действующих на каркас нагрузок, наличие агрессивных факторов, требования огнестойкости, долговечности и технико-экономические обоснования.

Каркас промышленного здания подвергается сложному комплексу силовых и несиловых воздействий. Силовые воздействия возникают от постоянных и временных нагрузок (собственная масса конструкций, снег, ветер, люди, эксплуатационное оборудование, грузоподъемные устройства и т. д.). В связи с этим элементы каркаса должны отвечать требованиям прочности и устойчивости.

Несиловые воздействия образуются от влияния внешней и внутренней среды в виде положительных и отрицательных температур, пара, содержащихся в воздухе химических веществ, действия минеральных масел, кислот и т. д. Элементы каркаса должны обладать термостойкостью, влагостойкостью и биостойкостью.

Типовым решением при конструировании сборного железобетонного каркаса одноэтажного промышленного здания является применение поперечных рам из сборных железобетонных колонн и несущих элементов покрытия (балок или ферм) и продольных элементов в виде фундаментных, подкрановых и обвязочных балок, плит покрытия и связей. Соединение несущих элементов покрытия с колоннами в этом случае принято шарнирным. Это позволяет осуществить независимую типизацию балок, ферм и колонн, так как при шарнирном соединении нагрузка, приложенная, к одному из элементов, не вызывает изгибающего момента в другом. Достигается высокая степень универсальности элементов каркаса, возможность их использования для различных решений и типов несущих элементов покрытия. Кроме того, шарнирное соединение колонн, балок и ферм конструктивно значительно проще жесткого, тем самым облегчается изготовление и монтаж конструкций.

В каркасах большой протяженности устраивают температурные швы, расчленяющие каркас на отдельные участки, называемые температурными блоками. Каждый температурный блок должен иметь длину не более 72 м, ширину не более 144м и обладать самостоятельной пространственной жесткостью.

Несущие конструкции покрытий промзданий, ж/б фермы, ж/б рамы, оболочки. (П)

Плоские несущие конструкции покрытий. К ним относят балки, фермы, арки и подстропильные конструкции. Несущие конструкции покрытия изготовляют из сборного железобетона, стали, дерева. Тип несущих конструкций покрытия назначают в зависимости от конкретных условий – величины перекрываемых пролетов, действующих нагрузок, вида производства, наличия строительной базы и др.

Железобетонные балки покрытий. В качестве несущих конструкций в ряде случаев используют железобетонные предварительно напряженные балки пролетом до 12 м для односкатных и малоуклонных покрытий, двускатные решетчатые пролетом 12 и 18 м (рис. 16.10, а – в) – при наличии подвесных монорельсов и кран-балок. Односкатные балки предназначены для зданий с наружным водоотводом, двускатные можно применять в зданиях как с наружным, так и внутренним водоотводом. Уширенную опорную часть балки (рис. 16.10, г) прикрепляют к колонне шарнирно посредством анкерных болтов, выпущенных из колонн и проходящих через опорный лист, приваренный к балке.

Железобетонные фермы и арки покрытий. Очертание фермы покрытия зависит от вида кровли, расположения и формы фонаря и общей компоновки покрытия. Для зданий пролетом 18 м и более применяют железобетонные предварительно напряженные фермы из бетона марки 400, 500 и 600. Фермы предпочтительнее балок при наличии различных санитарно-технических и технологических сетей, удобно располагаемых в межферменном пространстве, и при значительных нагрузках от подвесного транспорта и покрытия.

В зависимости от очертания верхнего пояса различают фермы сегментные, арочные, с параллельными поясами и треугольные.

Для пролетов 18 и 24 м применяют раскосные фермы сегментного очертания (рис. 16,11, б), а также типовые безраскосные фермы при скатной и малоуклонной кровлях (рис. 16.11, а). Последние обладают определенными преимуществами (удобный пропуск коммуникаций, особенности технологии изготовления).

Фермы с параллельными поясами использованы главным образом на многих действующих предприятиях при пролетах зданий 18 и 24 м и шаге 6 и 12 м. В некоторых случаях для покрытия большепролетных производственных зданий применяют сборные железобетонные арочные конструкции. По конструктивной схеме арки разделяют на двухшарнирные (с шарнирными опорами), трехшарнирные (имеющие шарниры в ключе и на опорах) и бесшарнирные

Стены из крупных панелей и листовых материалов. Панели типа «сэндвич» (П)

Создание навесных панелей — особо легких даже по сравнению с панелями из легких или ячеистых бетонов — основывается на использовании комбинированных .конструкций; в таких панелях конструктивные пластмассовые материалы х сочетаются с материалами несгораемыми — асбестоцементом и .алюминием. Наиболее перспективными признаны трехслойные стеновые панели составного сечения.

Трехслойные панели состоят из тонких прочных наружных обшивок из алюминия, асбестоцемента или стеклопластика, являющихся основными прочностными и защитными элементами, и легкой, .относительно 'более толстой внутренней полости — «срединки» из конструктивных пенолластов, а также древесноволокнистых сот или крафт-бумажяых и тканевых сотопластов. Обрамление панели, выполняется из того же материала, что и обшивки, и может иметь как чисто защитные, так и несущие функции; элементы конструкций скрепляются между собой при помощи клеевых соединений с дополнительными металлическими 'креплениями (заклепками, шурупами, винтами или точечной сваркой). Пенопластовую срединку рекомендуется выполнять не сплошной, а с пустотами, располагая конструкционный пенопласт слоем, требуемым расчетом, лишь непосредственно

под обшивками с целью их усиления при работе на продольный и поперечный (местный), изгиб.

Трехслойные панели стен проектируются, как правило, навесными, а также самонесущими [и прикрепляются к элементам основного каркаса здания.

В зависимости от наличия и вида агрессивных воздействий облицовочные листы с внутренней стороны панели могут быть приняты из следующих листовых материалов: алюминия, плокиро-ванной стали, закаленного или упрочненного стекла и шлако-ситалла.

Трехслойные панели с утеплителем, облицованные с двух сторон листовым материалом, чаще всего называются сэндвич панели благодаря своей многослойной структуре. Сэндвич панели по своему назначению могут быть стеновые и кровельные, они представляют единую систему быстровозводимых зданий. Панели выпускаются в основном самонесущими. Применение панелей типа сэндвич с эффективным утеплителем является перспективным, так как обеспечивает:

сжатые сроки монтажа;

низкие затраты на капитальное строительство (благодаря небольшому весу панелей для монтажа не нужна специальная техника, требуется облегченный фундамент, и т.д.);

возможность демонтажа (с сохранением конструкциями своих свойств);

богатый выбор отделки и цветовой гаммы.

Сэндвич панели обладают антикоррозийным финишным покрытием, небольшим весом, высокой прочностью, влагостойкостью, огнестойкостью и высокими шумоизоляционными характеристиками. Идеально подходят для изготовления холодильных систем различного объема. Десятки больших складов низкотемпературного хранения были построены из Сэндвич панели. Для данных зданий особенно важны такие технические качества панелей, как отличные теплоизоляционные свойства и высокая устойчивость к поглощению влаги. Такие отличительные особенности сэндвич панелей, как гигиеничность поверхности и простота поддержания чистоты исключительно важны для пищевой промышленности, где облицовка должна быть не чувствительна к обработке специальными моющими средствами и хорошо переносить как влажные условия, так и повышенную температуру. Подходят сэндвич панели в качестве ненесущих элементов и для строительства в сейсмичных районах. Сэндвич панели могут быть заводского изготовления или собираться прямо на объекте, так называемые панели "поэлементной сборки". Наибольшее распространение в России получили панели заводского изготовления (поставляемые как из-за рубежа, так и производимые в достаточно больших количествах в России), поэтому с них мы и начнем обзор по сэндвич панелям.

БЖД

Цель изучения дисциплины БЖД. Какие разделы включает, что изучают.

Безопасность жизнедеятельности — наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой, представляет собой область научных знаний, изучающая опасности угрожающие человеку и разрабатывающие способы защиты от них в любых условиях обитания человека.

Цель изучения безопасности жизнедеятельности — формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения. Объектом защиты является человек.

Предмет исследования безопасности жизнедеятельности — опасности и их совокупность, а также средства и системы защиты от опасностей.

Причины возникновения дисциплины :

Высокая смертность (особенно среди мужчин репродуктивного возраста)

Низкие показатели средней продолжительности жизни (характеры для мужской части населения)

Ежегодное снижение средней общей численности населения

Курс «Безопасность жизнедеятельности» предусматривает процесс познания сложных связей человеческого организма и среды обитания. Воздействие человека на среду, согласно законам физики, вызывает ответные противодействия всех ее компонентов. Организм человека безболезненно переносит те или иные воздействия до тех пор, пока они не превышают пределы адаптации. БЖД рассматривает:

- безопасность в бытовой среде;

- безопасность в производственной сфере;

- безопасность жизнедеятельности в городской среде (селитебной зоне);

- безопасность в окружающей природной среде;

- чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.

Бытовая среда - это вся сумма факторов, воздействующих на человека в быту. Реакцию организма на бытовые факторы изучают такие разделы науки, как коммунальная гигиена, гигиена питания, гигиена детей и подростов.

Производственная среда — это совокупность факторов, воздействующих на человека в процессе трудовой деятельности.

Безопасность в природной среде — это одна из отраслей экологии. Экология изучает закономерности взаимодействия организмов с окружающей средой.

Понятие «опасность» и «безопасность»

Опасность — возможность возникновения обстоятельств, при которых материя, поле, информация или их сочетание могут таким образом повлиять на сложную систему, что это приведёт к ухудшению или невозможности ее функционирования и развития. Опасность — наступление, или появление заметной вероятности наступления нежелательных событий.

Опасный фактор, количественной и качественной характеристики, продолжительности действия, может оказать следующие отрицательные воздействия на человека:

чувство дискомфорта

усталость

острые и хронические профессиональные заболевания

травмы различной тяжести

летальный исход

Отсутствие опасности, точнее «состояние, при котором не угрожает опасность кому-либо или чему-либо» в словарях определено понятием безопасность. Однако опыт показывает, что обеспечить полное отсутствие опасности невозможно. В связи с этим часто применяют определение, указывающее на безопасность как на надёжную защищённость от опасностей и угроз. Такое определение подчёркивает приемлемость (и неизбежность) опасностей и угроз определённого уровня, при этом как бы само собой подразумевает необходимость защиты объекта. Но в условиях приемлемости уже исходных опасностей защита может и не потребоваться. Поэтому наиболее приемлемой выглядит следующая формулировка:

Безопасность – это состояние отсутствия различного рода опасностей и угроз, способных нанести неприемлемый вред (ущерб) жизненно важным интересам человека.

Безопасность жизнедеятельности — наука о комфортном и травмобезопасном взаимодействии человека со средой обитания. Является составной частью системы государственных, социальных и оборонных мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения противника. Целью БЖД также является снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации по вине человеческого фактора.

Какие опасности различают по видам источников возникновения.

Опасность - основное понятие БЖД, под которым понимается свойство живой и неживой материи, способное причинять ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным ценностям.

Источником опасности может быть все живое и неживое, а подвергаться опасности также может все живое и неживое.

По видам источников возникновения различают опасности:

естественные - обусловлены стихийными явлениями, климатическими условиями, рельефом местности и т.п.

техногенные - создаваемые техническими средствами

антропогенные - возникают в результате ошибочных или несанкционированных действий человека или группы людей.

Таким образом, чем выше преобразующая деятельность человека, тем выше уровень и число антропогенных и техногенных опасностей - вредных и опасных факторов, отрицательно воздействующих на человека и окружающую его среду.

Вредный фактор - негативное воздействие на человека, которое приводит к ухудшению самочувствия или заболеванию.

Опасный фактор - негативное воздействие на человека, которое приводит к травме или летальному исходу.

К наиболее распространенным вредным производственным факторам: запыленность и загазованность воздуха, шум, вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др.

По моменту возникновения опасности делятся на прогнозируемые и спонтанные.

По виду воздействия на человека различают вредные и травмоопасные опасности.

По объектам защиты различают опасности, действующие на человека, на природную среду и на материальные ресурсы.

По видам зон воздействия опасности делятся на производственные, бытовые, городские (транспортные и др.), зоны чрезвычайных ситуаций.

Опасности по вероятности воздействия на человека и среду обитания разделяют на потенциальные, реальные и реализованные.

Реализованная опасность - факт воздействия реальной опасности на человека и (или) среду обитания, приведший к потере здоровья или к летальному исходу человека, к материальным потерям.

Происшествие - событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людским, природным или материальным ресурсам.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) - событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы. К ЧП относятся крупные аварии, катастрофы и стихийные бедствия.

Авария - происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно или экономически нецелесообразно.

Катастрофа - происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей.

Стихийное бедствие - происшествие, связанное со стихийными явлениями на Земле и приведшее к разрушению биосферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - состояние объекта, территории или акватории, как правило, после ЧП, при котором возникает угроза жизни и здоровью для группы людей, наносится материальный ущерб населению и экономике, деградирует природная среда.

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособности технической системы.

Инцидент - отказ технической системы, вызванный неправильными действиями оператора.

Понятие «вредный» и «опасный» факторы

Человек подвергается воздействию опасностей и в своей трудовой деятельности. Эта деятельность осуществляется в пространстве, называемом производственной средой. В условиях производства на человека в основном действуют техногенные, т.е. связанные с техникой, опасности, которые принято называть опасными и вредными производственными факторами.

Опасным производственным фактором (ОПФ) называется такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Травма — это повреждение тканей организма и нарушение его функций внешним воздействием. Травма является результатом несчастного случая на производстве, под которым понимают случай воздействия опасного производственного фактора на работающего при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ.

Вредным производственным фактором (ВПФ) называется такой производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению трудоспособности.

Заболевания, возникающие под действием вредных производственных факторов, называются профессиональными.

К опасным производственным факторам следует отнести, например:

• электрический ток определенной силы;

• раскаленные тела;

• возможность падения с высоты самого работающего либо различных деталей и предметов;

• оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и т.д.

К вредным производственным факторам относятся:

• неблагоприятные метеорологические условия;

• запыленность и загазованность воздушной среды;

• воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации;

• наличие электромагнитных полей, лазерного и ионизирующих излучений и др.

Все опасные и вредные производственные факторы в соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 подразделяются на физические, химические, биологические и психофизиологические

Количественные и качественные параметры освещения.

Количественные показатели

Световой поток (Ф) – мощность светового потока излучения, оцениваемая по зрительному ощущению человеческим глазом. Размерность светового потока – люмен (лм).

Сила света (J) – пространственная плотность светового потока в заданном направлении, т.е. световой поток, отнесенный к телесному углу ω , в котором он излучается J=Ф/ω, кандела (кд), где ω– телесный угол в стерадианах (ср).

Освещенность (Е) – плотность светового потока на освещаемой им поверхности – световой поток, отнесенный к площади освещаемой поверхности S, измеряемой в м2, при условии его равномерного распределения по поверхности, когда свет источника падает на нее перпендикулярно.

Яркость (В) является световой величиной, непосредственно воспринимаемой глазом. Она определяется отношением силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную к направлению излучения.

Коэффициент отражения поверхности r характеризует ее способность отражать падающий на нее световой поток. Он определяется отношением отраженного светового потока к падающему.

Качественные показатели

Фон – поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается. Фон считается светлым, если коэффициент отражения P больше 0,4; средним при P = 0,2...0,4 и темным, если P меньше 0,2.

Контраст объекта различения с фоном К– фотометрически измеряемая разность яркости двух зон. Он определяется отношением абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона.

Контраст считается большим при К более 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости), средним при К = 0,2...0,5 (заметно отличаются) и малым, если К менее 0,2 (мало отличаются).

Показатель ослепленности2 (Р) – критерий оценки слепящего действия осветительной установки, определяемый выражением Р = (S – 1) 1000, где S – коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.

Коэффициент пульсации освещенности (Кп) – критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током, выражающийся формулой где Емакс, Емин, и Еср – соответственно максимальное, минимальное и среднее значения освещенности за период ее колебания, лк.

Показатель дискомфорта (М) – критерий оценки дискомфортной блесткости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения. Он определяет степень дополнительной напряженности зрительной работы, вызванной наличием резкой разницы яркостей в освещенном помещении.

Виды и источники освещения.

Конструктивно естественное освещение подразделяют на боковое (одно- и двухстороннее), осуществляемое через световые проемы в наружных стенах; верхнее - через аэрационные и зенитные фонари, проемы в кровле и перекрытиях; комбинированное - сочетание верхнего и бокового освещения.

Искусственное освещение по конструктивному исполнению может быть двух видов - общее и комбинированное. Систему общего освещения применяют в помещениях, где по всей площади выполняются однотипные работы (литейные, сварочные, гальванические цехи), а также в административных, конторских и складских помещениях. Различают общее равномерное освещение (световой поток распределяется равномерно по всей площади без учета расположения рабочих мест) и общее локализованное освещение (с учетом расположения рабочих мест).

При выполнении точных зрительных работ (например, слесарных, токарных, контрольных) в местах, где оборудование создает глубокие, резкие тени или рабочие поверхности расположены вертикально (штампы, гильотинные ножницы), наряду с общим освещением применяют местное. Совокупность местного и общего освещения называют комбинированным освещением. Применение одного местного освещения внутри производственных помещений не допускается, поскольку образуются резкие тени, зрение быстро утомляется и создается опасность производственного травматизма.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяют на рабочее, аварийное и специальное, которое может быть охранным, дежурным, эвакуационным, эритемным, бактерицидным и др.

Рабочее освещение предназначено для обеспечения нормального выполнения производственного процесса, прохода людей, движения транспорта и является обязательным для всех производственных помещений.

Аварийное освещение устраивают для продолжения работы в тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения (при авариях) и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования могут вызвать взрыв, пожар, отравление людей, нарушение технологического процесса и т.д. Минимальная освещенность рабочих поверхностей при аварийном освещении должна составлять 5% нормируемой освещенности рабочего освещения, но не менее 2 лк.

Эвакуационное освещение предназначено для обеспечения эвакуации людей из производственного помещения при авариях и отключении рабочего освещения; организуется в местах, опасных для прохода людей: на лестничных клетках, вдоль основных проходов производственных помещений, в которых работают более 50 чел. Минимальная освещенность на полу основных проходов и на ступеньках при эвакуационном освещении должна быть не менее 0,5лк, на открытых территориях - не менее 0,2лк.

Охранное освещение устраивают вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом. Наименьшая освещенность в ночное время 0,5лк.

Сигнальное освещение применяют для фиксации границ опасных зон; оно указывает на наличие опасности, либо на безопасный путь эвакуации.

Условно к производственному освещению относят бактерицидное и эритемное облучение помещений.

Бактерицидное облучение ("освещение") создается для обеззараживания воздуха, питьевой воды, продуктов питания. Наибольшей бактерицидной способностью обладают ультрафиолетовые лучи с λ = 0,254...0,257мкм.

Эритемное облучение создается в производственных помещениях, где недостаточно солнечного света (северные районы, подземные сооружения). Максимальное эритемное воздействие оказывают электромагнитные лучи с λ = 0,297мкм. Они стимулируют обмен веществ, кровообращение, дыхание и другие функции организма человека.

По каким параметрам нормируется микроклимат в производственном помещении.

Какими приборами измеряются нормируемые параметры микроклимата.

Санитарные нормы микроклимата производственных помещений устанавливают оптимальные и допустимые микроклиматические условия для рабочей зоны производственных помещений. Допустимые микроклиматические условия позволяют поддерживать тепловое состояние организма, не выходя за пределы физиологических возможностей, и при этом не наносят вред здоровью. В отличие от этого оптимальные микроклиматические условия обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для высокого уровня работоспособности. Оптимальные и допустимые значения параметров микроклимата устанавливают с учетом тяжести выполняемой работы и периодов года. Работы, характеризуемые энергозатратами организма, по своей тяжести подразделяются на следующие категории:

легкие физические работы (категория I) охватывают виды деятельности, при которых расход энергии составляет до 120 ккал/ч (категория Iа) и от 120 до 150 ккал/ч (категория Iб). К категории Iа относятся работы, производимые сидя и не требующие физического напряжения. К категории I6 относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением;

физические работы средней тяжести (категория II) охватывают виды деятельности, при которых расход энергии составляет от 150 до 200 ккал/ч (категория IIа) и от 200 до 250 ккал/ч (категория IIб). К категории IIа относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения. К категории IIб относятся работы, выполняемые стоя, связанные с ходьбой, переноской небольших (до 10 кг) тяжестей и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением;

тяжелые физические работы (категория III) связаны с постоянным передвижением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требуют больших физических усилий; энергозатраты более 250 ккал/ч.

Периоды года подразделяются в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха: если эта температура равна +10°С и выше — теплый период, менее + 10°С — холодный. Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

температура воздуха;

температура ограждающих поверхностей и технологического холодильного оборудования;

относительная влажность воздуха;

скорость движения воздуха;

интенсивность теплового излучения.

Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать величинам, приведенным в соответствующих документах. В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники, а также в других помещениях при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха (22-24°С), его относительной влажности (40–60%,) и скорости движения (не более 0,1 м/с). При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура внутренних поверхностей, ограждающих рабочую зону конструкций (стен, пола, потолка) или устройств, а также температура наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств не должны выходить более чем на 2°С за пределы оптимальных величин температуры воздуха. При температуре внутренних поверхностей ограждающих конструкций ниже или выше оптимальных величин температуры воздуха рабочие места должны быть удалены от них на расстояние не менее 1 м. Во всех случаях температура нагретых поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств в целях профилактики типовых травм не должна превышать 45°С.

Приборы контроля: - температуры и относительной влажности – аспирационные психрометры МВ-4м, М-34, электротермометры. - скорости движения воздуха – анемометры (крыльчатые АСО-3, АП –1м, чашечные МС-13), термоанемометры ТАМ-1, кататермометры (цилиндрические и шариковые). - тепловое излучение – актинометры (инспекторский ИМО-5), радиометр «Аргус 3».

- скорость ветра - анемометрами, электротермоанемометрами и кататермометрами.

Понятие «шум», и его основные параметры.

Звук – это колебательное движение в материальной среде, обладающей упругостью и инерционностью, вызванное каким-либо источником.

Распространение колебательного движения в среде называется звуковой волной.

Область среды, в которой распространяются звуковые волны, называется звуковым полем. В каждой точке звукового поля при распространении звуковой волны будет наблюдаться деформация среды, т.е. зона сжатия и разряжения.

Такая деформация приведет к изменению давления в среде. Разность между атмосферным давлением и давлением в данной точке звукового поля называется звуковым давлением (Р). Звуковое давление выражается в паскалях (Па). Сила звука может характеризоваться и количеством звуковой энергии. Средний поток звуковой энергии, проходящей в единицу времени через единицу поверхности, перпендикулярной к направлению распространения звуковой волны, называется интенсивностью звука (I). За единицу измерения интенсивности принят Вт / м2.

За единицу частоты колебаний принят герц (Гц), равный 1 колебанию в секунду.

Интенсивность звука I в свободном поле связана с звуковым давлением, Вт / м2

(2.5.1)

(2.5.1)

где Р - среднеквадратичное значение давления (Па),

рс – удельное аккустическое сопротивление среды (для воздуха - 4,44 Нс / м3, для воды – 1,4 х 106 Нс / м3).

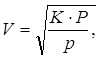

Скорость звука в газовой среде определяется по следующей зависимости:

(2.5.2)

(2.5.2)

где К – показатель адиобата (К= 1,44)

Р – давление воздуха (Па)

р – плотность воздуха (кг/м3)

Скорость

звука зависит от свойств среды. Звуки

в изотропной среде могут распространяться

в виде сферических, плоских и цилиндрических

волн. Когда размеры источника![]() звука малы по сравнению с длиной волны,

звук распространяется по всем направлениям

в виде сферических волн. Если размеры

источника больше чем длина излучаемой

звуковой волны, то звук распространяется

в виде плоской волны.

звука малы по сравнению с длиной волны,

звук распространяется по всем направлениям

в виде сферических волн. Если размеры

источника больше чем длина излучаемой

звуковой волны, то звук распространяется

в виде плоской волны.

Плоская волна образуется на значительных расстояниях от источника любых размеров. Скорость звука в воздухе при t= 200 С и давлении 760 мм рт. ст, V= 344 м/с; в воде – 433м/с; в стали - 5000 м/с, в бетоне - 4000 м/с.

Если на пути распространения звуковой волны встречается препятствие, то в силу явления дифракции происходит огибание волнами препятствий. Величина огибания тем больше, чем больше длина волны по сравнению с размерами препятствия.

При длине волны меньшей размера препятствия, наблюдается отражение звуковых волн и образование за препятствием «звуковой тени» (шумозащитные экраны).

Графическое изображение частотного состава шума называется спектром.

Шум представляет собой хаотическое сочетание множества различных по частоте и силе звуков. В ГОСТ 12.1.003-76 (ССБТ) дана классификация шумов. По характеру спектра шумы делятся на широкополосные (с непрерывным спектром шириной более 1-ой октавы) и тональные (в спектре которых имеются слышимые дискретные тона) с превышением уровня в одном полюсе над соседними не менее чем на 10 дБ.

По времени действия шумы подразделяются на постоянные (уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяются по времени не более чем на 5 дБ при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера по ГОСТ 17187-71) и непостоянные, при изменении уровня звука более 5 дБ. Непостоянные шумы, в свою очередь, делятся на колеблющиеся по времени (уровень звука которых непрерывно изменяется во времени), прерывистые (уровень звука которых резко падает до уровня фонового шума, с интервалом в 1 с и более), импульсные (состоящие из 1-го или нескольких звуковых сигналов с длительностью более 1 с и уровнем звука более 10 дБ). Вибрация является одним из источников шума.

Методы измерения шумовых характеристик источников шума.

Существует ряд методик, изложенных в нормативных документах, которые позволяют получить шумовую характеристику источника по данным натурных измерений. Например - ГОСТ 8.055-73 "Шум. Методы измерения шумовых характеристик стационарных источников на территории застройки, излучающих шум в открытое пространство" или ГОСТ 12.1.026-80 "Шум. Определение характеристик источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод 3".

![]() Звуковая

мощность

- величина, которая обязательно должна

содержаться в паспорте или описании

технологического оборудования. Часто

шумовая

характеристика

указывается даже на упаковке шумоактивных

бытовых электроприборов - пылесосов,

стиральных и швейных машин и др.

Звуковая

мощность

- величина, которая обязательно должна

содержаться в паспорте или описании

технологического оборудования. Часто

шумовая

характеристика

указывается даже на упаковке шумоактивных

бытовых электроприборов - пылесосов,

стиральных и швейных машин и др.

В отличие от мощности, уровень звукового давления - это та часть звукового энергии, которая, рассеиваясь в пространстве, попадает в точку измерения (на микрофон) или воспринимается органом слуха человека. Таким образом, уровень звукового давления позволяет характеризовать источник только в том случае, когда известны условия измерения - расстояние, характер помещения, положение источника и микрофона. Более подробно об условиях шумоизлучения будет сказано ниже. Другой особенностью этой характеристики является то, что группу источников можно рассматривать только как совокупность, не выделяя вклада конкретного источника. Поэтому уровень звукового давления как шумовую характеристику источника применяют, в основном, к движущимся объектам или транспортным потокам.

В реальных условиях часто встречаются ситуации, когда в какой-то точке шум создается несколькими источниками, шумовые характеристики которых известны. Например - некоторая площадка отдыха, расположенная в межмагистральной территории. Расчетный уровень звука в этой точке можно получить путем суммирования уровней шума, создаваемых каждым источником в отдельности. Этот прием называется методом "энергетического суммирования" и не является простым алгебраическим сложением уровней звука. Суммарная звуковая энергия определяется по формуле:

L=10*Lg∑100,1Lpi,

где Lpi- уровень звука, дБ, i-того источника шума; n - общее количество источников шума.

В практике ручных расчетов применяется табличный способ энергетического суммирования, описанный, например, в СНиП II-12-77. Последовательное сложение уровней звукового давления (уровней звука) начинают с максимального и следующего за ним по величине уровней. Сначала находят разность этих двух складываемых уровней и по этой разности по таблице 6.1 определяют добавку, которую добавляют к большему из складываемых уровней. Аналогичные действия проводят с полученным уровнем и третьим по величине уровнем и т.д. Предположим, что надо сложить два уровня - 64 и 65 дБА. Их разность составляет 1 дБА. Для этой разности по таблице 6.1 находим добавку 2,5 дБА и прибавляем ее к наибольшему из уровней. В итоге получаем суммарный уровень звука 67,5 дБ А.

Методы и средства борьбы с шумом.

Для борьбы с шумом в помещениях проводятся мероприятия как технического, так и медицинского характера. Основными из них являются: - устранение причины шума, то есть замена шумящего оборудования, механизмов на более современное нешумящее оборудование; - изоляция источника шума от окружающей среды (применение глушителей, экранов, звукопоглощающих строительных материалов); - ограждение шумящих производств зонами зеленых насаждений; - применение рациональной планировки помещений; 4 использование дистанционного управления при эксплуатации шумящего оборудования и машин; - использование средств автоматики для управления и контроля технологическими производственными процессами; - использование индивидуальных средств защиты (беруши, наушники, ватные тампоны); - проведение периодических медицинских осмотров с прохождением аудиометрии; - соблюдение режима труда и отдыха; - проведение профилактических мероприятий, направленных на восстановление здоровья. Громкость ниже 80 дБ обычно не влияет на органы слуха, громкость от О до 20 дБ — очень тихая; от 20 до 40 — тихая; от 40 до 60 — средняя; от 60 до 80 — шумная; выше 80 дБ — очень шумная.

Классификация веществ и материалов по горючести.

Пожарная опасность горючих веществ увеличивается по мере их измельчения. Вещества делятся на негорючие, трудногорючие и горючие.

Негорючие- в присутствии огня не горят, не обугливаются и сохраняют свои свойства (мрамор, гранит, кирпич; минеральные строительные материалы на органической связке (крахмальной, битумной и пр.), которая составляет менее 6 % массы).

Трудногорючие способны гореть под действием источника зажигания, но гаснут после удаления этого источника. Могут обугливаться и под воздействием высокой температуры терять свои эксплуатационные свойства (минеральные строительные материалы на органической связке, которая составляет от 7 до 15 % массы).

Горючие - в качестве горючих могут выступать различные твердые вещества (уголь, древесина, бумага, каучук, сера, стеарин и др.), жидкости (нефть, мазут, керосин, бензин, бензол, толуол и др.) и газы (водород, метан, пропан и пр.). Абсолютно чистые горючие газы используются в технике редко. Обычно к ним примешивают пахучие вещества для обнаружения утечки. Если речь идёт о горючих веществах, то степень пожарной опасности горючих веществ характеризуется: температурой вспышки; температурой воспламенения; температурой самовоспламенением. Температура вспышки -- минимальная температура, при которой над поверхностью жидкости образуется смесь паров этой жидкости с воздухом, способная гореть при поднесении открытого источника огня. Процесс горения прекращается после удаления этого источника. Температура воспламенения -- миним. температура, при которой вещество загорается от открытого источника огня и продолжает гореть после его удаления. Температура самовоспламенения -- миним. т-ра, при к-ой происходит его воспламенение на воздухе за счет тепла химической реакции без поднесения открытого источника огня. Горючие газы и пыль имеют концентрационные пределы взрываемости.

Пожар, опасные факторы пожара.

Сопутствующие проявления опасных факторов пожара.

Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Противопожарный режим — правила поведения людей, порядок организации производства, порядок содержания помещений и территорий, обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Пожарная безопасность — состояние объекта, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара[1][2]. Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Опасный фактор пожара (ОФП) — фактор пожара, воздействие которого приводит к материальному ущербу:

открытое пламя и искры;

повышенная температура окружающей среды;

токсичные продукты горения;

дым;

пониженная концентрация кислорода;

последствия разрушения и повреждения объекта;

опасные факторы, проявляющиеся в результате взрыва(ударная волна, пламя, обрушение конструкций и разлет осколков, образование вредных веществ с концентрацией в воздухе существенно выше ПДК).

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

Виды горения.