- •Содержание итогового государственного междисциплинарного экзамена по специальности "управление инновациями"

- •1. Трансфер технологий

- •Понятие инноваций и инновационной деятельности. Классификация инноваций и инновационной деятельности. Инновационная деятельность в корпоративной системе управления.

- •Особенности организационных и образовательных инноваций. Инжиниринг и реинжиниринг в организациях. Образовательный инжиниринг. Компетентностный подход.

- •Стратегии инновационной деятельности. Особенности инновационного стратегического поведения организаций: ролевые стратегические функции организаций (виоленты, патиенты, эксплеренты, коммутанты).

- •8. Управление временем проекта. Методы сетевого планирования. Календарное планирование работ проекта. Построение сетевой модели и календарного плана работ учебного проекта.

- •15. Оценка инвестиционного проекта в условиях неопределённости и риска. Понятие риска и неопределённости. Классификация проектных рисков. Подходы к оценке рисков (качественный и количественный).

- •2. Патентоведение и экспертиза интеллектуальной собственности

- •Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. (для ссср и затем для России Конвенция вступила в силу с 1июля 1965 г.);

- •3) Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (действует на территории рф с 1995 г.);

- •4) Договор о патентной кооперации 1970 г. (вступил в силу для ссср в 1978 г.);

- •6) Евразийская патентная конвенция 1994 г. (страны бывшего ссср, вступил в силу в 1995 г.);

- •Часть 2

- •18. Формальная экспертиза заявки

- •19. Экспертиза заявки по существу

- •2.1. Товарный знак

- •3.3. Перечень товаров и услуг

- •15. Установление приоритета товарного знака

- •3. Экономика и менеджмент интеллектуальной собственности

- •IV. Требования к описанию в отчете об оценке информации, используемой при проведении оценки

- •V. Требования к описанию в отчете об оценке методологии оценки и расчетов

- •Сущность, условия применения и алгоритмы следующих методов оценки объектов ис:

- •6. Особенности оценки объектов интеллектуальной собственности при залоге. Оценка ущерба при нарушении интеллектуальных прав. Оценка вознаграждения авторам объектов интеллектуальной собственности.

- •Часть 2. Задание на оценку. Данная часть отчета содержит три раздела.

- •7.Управление в различных системах. Менеджмент. Субъекты и объекты управления. Организация как объект управления. Жизненный цикл организации.

- •8.Архитектура управления: видение, миссия, стратегия, политика, принципы, методы, функции, структура, ресурсы.

- •9. Мотивация как функция менеджмента. Основы мотивации в менеджменте. Теории мотивации. Практические подходы и методы мотивирования.

- •Контроль и способы его осуществления. Понятие контроля. Внешний и внутренний контроль. Финансовый контроль. Административный контроль.

- •Рынок технологий и объектов интеллектуальной собственности в России. Основные участники, проблемы и тенденции развития.

- •15. Понятие бизнес-процессов. Основные и вспомогательные бизнес-процессы в сфере ис. Основные параметры процесса управления ис (входы, выходы, участники, клиенты, поставщики, управляющие факторы).

- •18. Особенности рационализаторской деятельности. Рационализаторская деятельность на предприятии. Оценка эффективности. Мотивация.

Контроль и способы его осуществления. Понятие контроля. Внешний и внутренний контроль. Финансовый контроль. Административный контроль.

Контроль — это процесс обеспечения достижения организацией своих целей. Он представляет собой систему наблюдения и проверки соответствия процесса функционирования управляемой подсистемы принятым решениям, а также выработки определенных действий.

Существует три аспекта управленческого контроля:

установление стандартов — точное определение целей, которые должны быть достигнуты в определенный отрезок времени. Оно основывается на планах, разработанных в процессе планирования;

измерение того, что было достигнуто за период, и сравнение достигнутого с ожидаемыми результатами;

подготовка необходимых корректирующих действий.

Менеджер должен выбрать одну из трех линий поведения: ничего не предпринимать, устранить отклонение или пересмотреть стандарт.

Выделяют следующие виды контроля:

предварительный контроль. Осуществляется до фактического начала работ. Средства осуществления — реализация определенных правил, процедур и линий поведения. Используется по отношению к человеческим (анализ профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, отбор квалифицированных людей), финансовым (составление бюджета) и материальным ресурсам (выработка стандартов минимально допустимых уровней качества, проведение проверок);

текущий контроль. Осуществляется непосредственно в ходе проведения работ. Базируется на измерении фактических результатов, полученных после проведения работы. Для осуществления контроля аппарату управления необходима обратная связь;

заключительный контроль. Одна из функций состоит в том, что контроль дает руководству информацию, необходимую для планирования, если аналогичные работы предполагается проводить в будущем. Также способствует мотивации, так как измеряет достигнутую результативность.

Технология контроля осуществляется по следующей схеме:

выбор концепции контроля (система, процесс, частная проверка);

определение целей контроля (целесообразность, правильность, регулярность и эффективность контроля);

установление норм контроля (этические, производственные, правовые);

выбор методов контроля (диагностический, терапевтический, предварительный, текущий, заключительный);

определение объема и области контроля (сплошной, эпизодический, финансовый, качества продукции).

Выделяют внешний и внутренний контроль. Внутренний контроль имеет место, когда его субъект и объект находятся в одной системе, внешний - в разных системах.

Внешний контроль производится администрацией (например, вышестоящим руководством - президентом компании, вице-президентом и т.д.) или специальными сотрудниками - контролерами (например, органами власти, налоговой инспекцией, банком, техническими инспекциями, санитарными и природоохранными организациями и т.п. на основе действующих законов и постановлений соответствующих органов власти). Необходимость и полезность внешнего контроля основываются на том, что, во-первых, люди лучше работают, если знают, что за ними наблюдают. Во-вторых, по итогам внешнего контроля производится оценка сотрудников и связанные с ней поощрения и наказания. В-третьих, внешний контроль означает, что данной сфере деятельности руководство придает особое значение, и поэтому надо проявить больше усердия в труде не в последнюю очередь для того, чтобы обратить на себя внимание начальства. В-четвертых, внешний контроль позволяет оценить деятельность структурного подразделения не с позиций его сотрудников, а с точки зрения достижения целей организации в целом, решения ее стратегических задач.

Внутренний контроль организации обеспечивается её же силами, его выполняют сами исполнители: они следят за своей работой и её результатами, вносят по мере необходимости корректировки в собственную деятельность.

Финансовый контроль — это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его организации.

Классификация

1. Формы проявления: внешний / внутренний — обязательный / инициативный

1.Обязательный контроль за финансовой деятельностью физических и юридических лиц осуществляется на основе закона. Это относится, например, к налоговым проверкам, контролю за целевым использованием бюджетных ресурсов, обязательному аудиторскому подтверждению данных финансово-бухгалтерской отчетности предприятий и организаций и т. д., осуществляемым в основном внешними, независимыми контролерами. 2.Инициативный (внутренний) контроль не вытекает из финансового законодательства, но является неотъемлемой частью управления финансами для достижения тактических и стратегических целей.

2. По времени проведения:

-Предварительный финансовый контроль проводится до совершения финансовых операций и имеет важное значение для предупреждения финансовых нарушений. Он предусматривает оценку финансовой обоснованности расходов для предотвращения неэкономного и неэффективного расходования средств. Примером такого контроля на макроуровне является процесс составления и утверждения бюджетов всех уровней и финансовых планов внебюджетных фондов на основе прогноза макроэномических показателей развития экономики страны. На микроуровне — это процесс разработки финансовых планов и смет, кредитных и кассовых заявок, финансовых разделов бизнес-планов,

— Текущий (оперативный) финансовый контроль производится в момент совершения денежных сделок, финансовых операций, выдачи ссуд и субсидий и т. д. Он предупреждает возможные злоупотребления при получении и расходовании средств, способствует соблюдению финансовой дисциплины и своевременности осуществления денежных расчетов. Большую роль здесь играют бухгалтерские службы.

— Последующий финансовый контроль, проводимый путем анализа и ревизии отчетной финансовой и бухгалтерской документации, предназначен для оценки результатов финансовой деятельности экономических субъектов, эффективности осуществления предложенной финансовой стратегии, сравнения финансовых издержек с прогнозируемыми и т. д.

3. По содержанию: комплексный — не комплексный

4. По степени императивности: государственный — не государственный (например — аудиторский)

5. По методам проведения: - проверка - обследование - надзор - анализ финансовой деятельности - наблюдение (мониторинг) – ревизия

Методы финансового контроля это приемы и способы его осуществления.

Обследование

Инвентаризация

Проверка

Ревизия (комплексная проверка финансовой деятельности проверяемой организации)

Административный контроль предусматривает всесторонний контроль и надзор самих государственных административных органов о том, соответствует ли Конституции, законам и административным распоряжением служебная деятельность государственных административных органов различных ступеней и их работников.

1) Контроль со стороны вышестоящих органов

Вышестоящие административные органы и административные руководители имеют право осуществлять контроль нижестоящими административными органами и их работниками.

Вышестоящие административные органы обычно осуществляют административный контроль с помощью отмены нецелесообразных решений и распоряжений нижестоящих административных органов, путем тестирования, награждения и наказания подчиненных, а также инструктажа, проверки и наблюдения за работой нижестоящих органов.

При повторном обсуждении в административном порядке отменяют административные решения нижестоящих органов.

2) Аудиторский контроль

Государственные аудиторские органы осуществляют контроль над распределением и использованием средств Государственного бюджета, предупреждают и исправляют противоправные действия в финансово-экономической деятельности государства через всесторонний контроль и оценку финансовой, бухгалтерской и экономической деятельности административных органов. [2; С. 56]

Аудиторские органы непосредственно подчиняются административным главе правительства данной степени и осуществляют согласно предписаниям закона право контроля самостоятельно, без вмешательства со стороны административных органов, общественных организаций и отдельных лиц.

3) Ревизионный контроль

Органы ревизионного контроля осуществляют контроль над государственными административными органами и их работниками путем проверки, расследования и вынесения постановлений. Органы контроля имеют право проводить расследование и проверку в отношении контролируемых организаций и лиц, а также согласно результатам своей деятельности выносить предложения или решения.

Делегирование полномочий и ответственность в системе менеджмента. Цели, задачи, критерии делегирования. Причины низкой эффективности делегирования. Факторы, повышающие эффективность делегирования.

Делегирование полномочий — это процесс передачи части функций руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения конкретных целей организации. Используется для улучшения и оптимизации рабочей силы руководителя. Суть этого понятия заключается в том, что работающие над конкретной проблемой лица, лучше понимают ситуацию, чем руководитель. И, соответственно им проще найти выход и решить имеющуюся проблему.[1]

Существует две концепции делегирования полномочий: классическая, при которой полномочия передаются от высших к низшим уровням организации и концепция, при которой подчинённый не принимает полномочий от руководителя и передачи полномочий не происходит.[2]

Делегирование полномочий преследует следующие основные цели:

освобождение времени руководства для решения более важных задач;

повышение мотивации персонала;

повышение доверия в рабочем коллективе;

проверка сотрудников на исполнительность

Объем ответственности — вот одна из причин высоких окладов у менеджеров,

особенно руководящих крупными корпорациями. Но даже оклад в 2 млн. долл.

вряд ли привлечет квалифицированного управляющего, если он не увидит

способа влияния на деятельность людей, от которых зависит успех./№4, стр.

308-309/

Полномочие - это организационно закрепленное ограниченное право

использовать ресурсы организации и направлять усилия ее работников на

выполнение делегируемых задач.

Полномочия не следует смешивать с властью, под которой понимают реальную

способность действовать или возможность влиять на ситуацию.

Полномочия определяют, что лицо, занимающее определенную должность, имеет

право делать. Власть определяет, что оно действительно может делать. Можно

иметь власть, не имея полномочий. /№2, стр.201/

Различают 2 вида полномочий /

Линейные полномочия - это полномочия, передаваемые непосредственно от

начальника к подчиненному и далее другому подчиненному.

Линейные полномочия выражают существующую в организации систему властных

отношений между руководством и подчиненными.

Делегирование линейных полномочий создает иерархию уровней управления

организации, называемую цепью команд.

Штабные полномочия - это право советовать или помогать руководителям,

наделенным линейными полномочиями, а также штабному персоналу.

Причины низкой эффективности делегирования

Нежелание руководителей делегировать

|Нежелание подчиненных брать полномочия |ответственность |

|Отсутствие доверия к подчиненным.

|Удобнее спросить начальство, что делать, чем самому решать проблему.

|Боязнь риска|

|Трудности осуществления контроля.

Боязнь критики за совершенные ошибки. |

|«Сильные» личности представляют угрозу.

Отсутствие информации и ресурсов,| |необходимых для успешного выполнения задания.

|Процесс принятия решений становится | |

|сложным.

|Перегруженность работой. |

|Требуются более развитые связи с подчиненными.

|Отсутствие уверенности в себе. |

|Отсутствие стимулов для дополнительной |ответственности. |

Критерии успешного делегирования

Делегируйте заблаговременно. Решение о том, что и кому вы хотите или должны поручить, принимайте сразу после составления рабочего плана на день.

Делегируйте, сообразуясь со способностями и возможностями своих сотрудников.

Помните — делегирование без мотивации и стимулирования невозможно! Мотивируйте сотрудников во время делегирования.

Делегируйте задачу или работу по возможности целиком, а не в виде частичных изолированных заданий.

Каждый раз при делегировании объясняйте, о чем идет речь: об единичном случае или о постоянном делегировании.

Решение однородных задач лучше поручать одному и тому же сотруднику.

Убедитесь в том, что сотрудник может и хочет взяться за работу.

Остерегайтесь того, чтобы, так сказать, «для надежности» поручать одну и ту же работу двум сотрудникам, не знающим об этом.

Передавайте вместе с задачей полномочия и компетенцию (вплоть до права подписи документов, если это необходимо).

Как можно более точно и полно инструктируйте сотрудников при делегировании. Удостоверьтесь в том, что порученное задание понято правильно. Помните, что подчиненный может сделать только то, что вы ему скажете, а не то, что вы себе представляли или имели в виду при изложении задания (закон «неопределенности отклика»).

При инструктировании важно не только объяснять суть задания, но и его смысл и цель.

Крупные и важные задания рекомендуется поручать приказным путем в письменной форме. Это, конечно, не снимает необходимости мотивировать и тщательно инструктировать сотрудника.

Если задание сложное и новое, то, поручая его, следует применить пятиступенчатый метод. Ступени этого метода имеют определенный психологический смысл:

подготовить сотрудника (мотивация);

объяснить задачу (подробная инструкция);

показать, как делать работу (дать образец);

доверить сотруднику выполнение работы под наблюдением и корректировать его действия;

передать сотруднику работу целиком, оставив за собой только контроль.

Предоставляйте подчиненному возможность дальнейшего профессионального обучения и даже служебного роста в целях лучшего выполнения порученных задач.

Обеспечьте доступ к любой необходимой информации. О важности задачи сотрудники судят во многом по тому, насколько полно и своевременно они получают информацию.

Избегайте того, чтобы без веских причин вмешиваться в рабочий процесс.

Вместе с тем создайте у подчиненного уверенность в том, что в случае возникновения трудностей или проблем он всегда может попросить у вас совета или поддержки.

Договоритесь с сотрудником о том, когда, как часто и в какой форме он будет сообщать вам, как продвигается дело.

Контролируйте конечные результаты порученного и немедленно информируйте сотрудника об итогах контроля.

Конструктивно хвалите успехи и критикуйте недостатки в выполняемой работе.

Для повышения эффективности делегирования руководители могут:

Создать систему контроля, необходимую для того, чтобы обезопасить себя при

делегировании больших полномочий подчиненным.

Определить свои проблемы и повысить квалификацию в области лидерства и

оказания влияния.

Оказывать больше доверия, тем самым устранить большую часть неуверенности

подчиненных. Не следует во весь голос критиковать подчиненного, чтобы

указать на недостатки в работе.

Решить проблему коммуникации. Четкий обмен информацией, принцип

соответствия и положительные стимулы. Когда подчиненный не выполняет свои

задачи так, как требует руководство, причиной может быть неправильная

передача информации. В спешке руководители могут бегло изложить, что хотят.

Подчиненный может не решиться задать вопросы из-за боязни выглядеть глупым.

Или, что случается чаще, подчиненный тоже торопится приняться за работу.

Вследствие этого обе стороны могут думать, что понимают, каково было

задание и каков должен быть результат. Позднее, чаще всего слишком поздно

для исправления, работа оказывается сделанной неправильно и обе стороны

разочарованы. Понятное изложение подчиненным их обязанностей, задач и

пределов полномочий имеет существенное значение для эффективного

делегирования.

Делегировать работнику полномочия, достаточные для выполнения всех задач,

за которые он принял на себя ответственность, то есть необходимо

соответствие между полномочиями и ответственностью. Это известно как

принцип соответствия. Как следствие, работник может принимать

ответственность только за те задачи, которые попадают в сферу

делегированных ему полномочий. К сожалению, на практике принцип

соответствия часто нарушается. Если вы оказались в ситуации, когда на вас

возложена ответственность за задания, которые нельзя выполнить

удовлетворительно из-за отсутствия достаточных полномочии, необходимо по

возможности быстрее поставить в известность своего начальника и попросить

провести совещание для решения этой проблемы.

Управление человеческими ресурсами. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента; управление человеком и управление группой; стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера; конфликтность в менеджменте; факторы эффективности менеджмента.

Динамика групп и лидерство в системе менеджмента

Человек составляет основу организации, ее сущность и ее основное богатство. Однако с позиций управления нельзя говорить о человеке вообще, так как все люди разные. Люди ведут себя по-разному, у них различные способности, различное отношение к своему делу, к организации, к своим обязанностям; люди имеют различные потребности, их мотивы к деятельности могут существенно отличаться. Наконец, люди по-разному воспринимают действительность окружающих их людей и самих себя в этом окружении. Все это говорит о том, что управление человеком в организации исключительно сложное, но в то же время исключительно ответственное и важное для судьбы организации дело. Менеджер должен очень много знать о людях, с которыми он работает, для того чтобы пытаться успешно управлять ими.

Но проблема управления человеком в организации не сводится только к взаимодействию работника и менеджера. В любой организации человек работает в окружении коллег, товарищей по работе. Он является членом формальных и неформальных групп, что оказывает на него исключительно большое влияние: либо помогая более полно раскрываться его потенциалу, либо подавляя способности и желания работать производительно, с полной отдачей. Организация ожидает от человека, что он будет выполнять определенную роль. Если член организации успешно выполняет свою роль и если при этом он сам лично удовлетворен характером, содержанием и результатами своей деятельности в организации и своего взаимодействия с организационным окружением, то не возникает конфликтных противоречий, подрывающих взаимодействие человека и организации. Одним из важнейших условий этого является правильное построение роли и, в частности, формирование верных предпосылок в отношении содержания, сущности и роста данной роли в системе организации.

У социальной роли можно выделить 3 стороны:

1. Система социальных ожиданий форм поведения человека в соответствие с его статусом (положением в обществе).

2. Система ожиданий человека от самого себя.

3. Открытое наблюдаемое поведение.

Петровский А. В. выделяет следующие этапы развития трудового коллектива:

1. Диффузная группа (группа людей, не имеющих общей цели и деятельности).

2. Группа-ассоциация (есть общая цель, официальная структура, но нет совместной деятельности).

3. Группа-кооперация (формируется общая деятельность).

4. Группа-автономия (развита групповая сплоченность, эффективная общая деятельность).

5. Трудовой коллектив (организация, характеризующаяся совместной социально значимой деятельностью).

Эффективное лидерство предполагает всесторонний самоанализ. Настоящие лидеры постоянно задают себе вопросы типа: Что у меня хорошо получается? В чем мои сильные стороны? Чего мне как лидеру не хватает? Над чем я еще должен работать, чтобы быть лучше?

Признается, что лидерским способностям и умениям можно научиться. Известно также, что лидерами становятся не сразу. Этому обычно предшествует определенный тип карьеры в организации. Следует отметить, что лидерство – это не набор навыков и умений, а качества характера, такие как, например, принятие на себя риска. Сила лидерского влияния прямо пропорциональна степени принятия последователем того, что лидер предлагает сделать. Власть и влияние являются главными в работе лидера. Рассмотрим то, как используется власть в рамках эффективного лидерства.

Экспертная власть может помочь лидеру вести последователей за собой, если они поверили в то, что лидер имеет больше специальных знаний в определенной области, чем они.

Когда лидер пользуется властью примера, то она является во многих случаях причиной признания и последующего обожания (харизма) лидера последователями. Данный источник власти исходит непосредственно от последователей, и для этого лидеру необходимо «найти» своих обожателей, а не наоборот.

Право на власть приобретается лидером в ходе его карьеры и исходит из его позиции в организации. Однако реально этим правом лидер может пользоваться только до того момента, пока это признается его последователями и принимается ими как указание к действию.

Власть информации в лидерском варианте связана с индивидуальными способностями и умением лидера соединять на своем уровне несоединяемые внизу концы информационных потоков.

Принятие решения как источник власти важно для лидера на этапе его «последнего слова», которого, как правило, ждут от него последователи. Эффективное лидерство предполагает активное участие последователей на всех остальных этапах принятия решения и высокий уровень «решительности» у самого лидера.

Вознаграждение и принуждение как источники власти в рамках эффективного лидерства больше ассоциируются с возможностью быть или не быть в одной «упряжке» с эффективным лидером, нежели чем с месячной премией или выговором.

Власть над ресурсами используется эффективным лидером для сбалансирования недостатков и улучшения состояния дел.

Все большее значение для достижения эффективного лидерства играет власть связей, реализуемая, в частности, путем создания так называемых сетевых структур, способствующих поддержанию эффективного лидерства на должном уровне без количественного роста организации. Лидер должен стремиться к эффективному сочетанию всех возможных и имеющихся у него основ и источников власти, так как это является одним из главных условий эффективного лидерства.

Управление человеком и управление группой

Человек выполняет работу в окружении людей, во взаимодействии с ними. Он не только исполнитель роли в организации, но и член группы, в рамках которой он действует. При этом группа оказывает огромное влияние на поведение человека. А поведение человека, его действия вносят определенный вклад в жизнь группы.

Характерными особенностями группы являются следующие. Во-первых, члены группы идентифицируют себя и свои действия с группой в целом и тем самым во внешних взаимодействиях выступают как бы от имени группы. Во-вторых, взаимодействие между членами группы носит характер непосредственных контактов, личного разговора, наблюдения поведения друг друга и т.п. В-третьих, в группе наряду с формальным распределением ролей, если таковое существует, обязательно складывается неформальное распределение ролей, обычно признаваемое группой.

Эти и другие роли группового поведения люди выполняют в соответствии с их способностями и внутренним призванием. Поэтому в хорошо функционирующих группах обычно создаются возможности для того, чтобы человек мог вести себя в соответствии со своими способностями к групповым действиям и органично присущей ему определенной ролью члена группы.

Существует два типа групп: формальные и неформальные. Оба эти типа групп имеют значение для организации и оказывают большое влияние на членов организации.

Формальные группы обычно выделяются как структурные подразделения в организации. Они имеют формально назначенного руководителя, формально определенную структуру ролей, должностей и позиций внутри группы, а также формально закрепленные за ними функции и задачи.

Неформальные группы создаются не распоряжениями руководства и формальными постановлениями, а членами организации в соответствии с их взаимными симпатиями, общими интересами, одинаковыми увлечениями, привычками и т.п.

Организации, добивающиеся успеха, отличаются от противоположных им главным образом тем, что имеют более динамичное и эффективное руководство. В современном русском языке под руководством, с точки зрения собственника, подразумевается либо индивид (руководитель) или группа (руководящий состав), либо процесс, т. е. обладающий индивидуальными особенностями способ управления организацией.

Быть менеджером еще не означает автоматически считаться лидером в организации, так как лидерству в значительной мере свойственна неформальная основа.

Лидерство – это тип управленческого взаимодействия (в данном случае между лидером и последователями), основанный на наиболее эффективном для данной ситуации сочетании различных источников власти и направленный на побуждение людей к достижению общих целей.

Эффективность организации, основанной на этом раннем типе лидерских отношений, проявляется в ее способности быстро, в короткие сроки выполнять достаточно трудные задачи, в наименее благоприятных условиях.

Стиль управления – типичная манера и способ поведения менеджера. Существует несколько классификаций стилей менеджмента.

Стили могут классифицироваться по следующим критериям.

1. Критерий участия исполнителей в управлении:

- вторитарный (единолично менеджер решает и приказывает – сотрудники исполняют);

- сопричастный (сотрудники участвуют в той или иной мере в принятии решений);

- втономный (менеджер играет сдерживающую роль – сотрудники решают сами, обычно большинством).

2. Классификация стилей управления по преимущественному критерию функций управления:

- управление через инновацию (разработка инновации – как руководящее задание);

- управление с помощью задания цели (на каждом иерархическом уровне задают цели, имеется свобода в методе ее достижения, ограниченная сметой и контролем);

3. Критерий преимущественной ориентации.

- слабое управление – нет давления на сотрудников, нет заботы о них, также слаба забота о решении задач менеджмента. Полезная отдача мала;

- управление по задачам – с сотрудниками обращаются, как с исполнительными механизмами, можно добиться высокой эффективности, но страдают человеческие отношения;

- клубное управление – господствует дружеская атмосфера, но пренебрегают решением задач;

- управление по среднему пути – достигается компромисс между требованиями по работе и интересами сотрудников, средняя производительность труда;

- сильное управление - идеальный стиль.

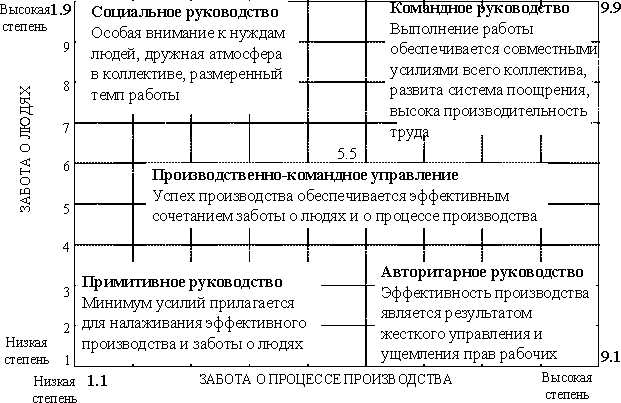

На рис.17 представлена модель Блейка – Мутона, включающая 5 основных стилей руководства. Вертикальная ось этой схемы ранжирует “заботу о человеке” по шкале от 1 до 9. Горизонтальная ось ранжирует “заботу о производстве” также по шкале от 1 до 9. Стиль руководства определяется обоими этими критериями. Всего мы получаем 81 позицию (9х9), т.е. 81 вариант стиля управления. Блейк и Моутон описали пять крайних и наиболее характерных позиций матрицы.

1.1. – нищета управления (примитивное руководство). Со стороны руководителя требуется лишь минимальное усилие, чтобы добиться такого качества работы, которое позволит избежать увольнения.

Эта позиция характеризует такой тип руководителя, который достаточно холодно относится как к своим подчиненным, так и к самому процессу производства.

1.9. – клубное управление (социальное руководство). Руководитель сосредоточивается на хороших, теплых человеческих взаимоотношениях, но мало заботится об эффективности выполнения заданий. Эта позиция характеризует руководителей, которые уделяют особое внимание нуждам и потребностям своих подчиненных, чего нельзя сказать о процессе производства.

9.1. – авторитет – подчинение. Руководитель очень заботится об эффективности выполняемой работы, но обращает мало внимания на моральный настрой подчиненных. Эта позиция характерна для менеджеров, которые во главу угла ставят заботу о производстве и практически не осуществляют никакой социальной деятельности.

5.5. – организация (производственно-социальное управление). Руководитель достигает приемлемого качества выполнения заданий, находя баланс эффективности и хорошего морального настроя. Эта позиция характеризует тот тип руководителя, который умело сочетает заботу о людях с заботой о производстве.

9.9. – команда. Благодаря усиленному вниманию к подчиненным и эффективности, руководитель добивается того, что подчиненные сознательно приобщаются к целям организации. Это обеспечивает и высокий моральный настрой, и высокую производительность. Эта позиция характеризует такой тип руководителя, который одинаково бережно относится как к людям, так и к возглавляемому им производству.

Блэйк и Мутон исходили из того, что самым эффективным стилем руководства – оптимальным стилем – было поведение руководителя в позиции 9.9. По их мнению, такой руководитель сочетает в себе высокую степень внимания к своим подчиненным и такое же внимание к производительности. Они также поняли, что есть множество видов деятельности, где трудно четко и однозначно выявить стиль руководства, но считали, что профессиональная подготовка и сознательное отношение к целям позволяет всем руководителям приближаться к стилю 9.9, тем самым, повышая эффективность своей работы.

Успех стиля управления можно оценивать по критериям:

– воздействия на прибыль и издержки;

– реализации задач при разработке продукции;

– реализации задач организации;

– реализации задач в управлении персоналом (продолжительность отсутствия, удовлетворенность работой, готовность к перемене работы, чувство собственного достоинства, творческие качества, инициативность, готовность к учебе).

Эффективность стилей управления нельзя оценивать вне конкретных ситуаций. При этом следует учитывать:

- личные качества (представления о ценностях, самосознание, основная позиция, отношение к риску, роль личных мотивов, авторитет, производственный и творческий потенциал, уровень образования);

- зависимость от предстоящих задач (содержат ли они творческие или новаторские элементы, степень сформулированности, наличие опыта их решения, решаются ли они планово или как внезапно возникающие, должны ли выполняться индивидуально или в группе, давление сроков);

- организационные условия (степень жесткости оргструктуры, централизованное и децентрализованное решение задач, количество инстанций принятия решения, четкость путей информации и связи, степень контроля);

- условия окружающей среды (степень стабильности, условия материального обеспечения, социальная безопасность, господствующие общественные ценности и структуры).

Поведение менеджера должно соответствовать ситуации, гибкость стиля является важным признаком качества менеджера. Следует не только менять стиль управления, но и создавать соответственные ситуационные условия (формировать ситуацию через подбор кадров, изменять оргструктуры и организацию труда).

Специфика работы менеджера заключается в постоянном общении с деловыми партнерами, подчиненными, клиентами. Поэтому одной из важнейших задач менеджера является умение научиться оставлять о себе хорошее впечатление, т. е. научиться формировать хороший имидж, под которым понимается формируемый в глазах общества комплекс его внешних и внутренних качеств. Положительный имидж всегда способствует карьерному продвижению менеджера.

Успех стиля управления можно оценивать по воздействию на прибыль и издержки. При оценке надо также использовать критерии, относящиеся к задачам:

– по разработке продукции;

– организации;

– управлению персоналом (продолжительность отсутствия, удовлетворенность работой, готовность к перемене работы, чувство собственного достоинства, творческие качества, инициативность, готовность к учебе).

Наконец, применение стилей управления имеет определенные ограничения (правовые, этические, ценности предпринимательства).

Эффективность стилей управления нельзя оценивать вне конкретных ситуаций. При этом следует учитывать:

– личные качества (представления о ценностях, самосознание, основная позиция, отношение к риску, роль личных мотивов, авторитет, производственный и творческий потенциал, уровень образования);

– зависимость от предстоящих задач (содержат ли они творческие или новаторские элементы, степень сформулированности, наличие опыта их решения, решаются ли они планово или как внезапно возникающие, должны ли выполняться индивидуально или в группе, давление сроков);

– организационные условия (степень жесткости оргструктуры, централизованное и децентрализованное решение задач, количество инстанций принятия решения, четкость путей информации и связи, степень контроля);

– условия окружающей среды (степень стабильности, условия материального обеспечения, социальная безопасность, господствующие общественные ценности и структуры).

Организация считается добившейся успеха, если она достигла своей цели. Составляющие успеха организации включают в себя: способность к выживанию, результативность и эффективность, практическую реализация принятых решений.

Выживание, возможность существовать как можно дольше – первейшая задача большинства организаций. Это может длиться бесконечно долго, потому что организации имеют потенциал существовать бесконечно.

Результативность управления – это степень достижения цели управления, ожидаемого состояния объекта управления. Она определяется значениями выходных показателей объекта управления, в нашем случае – организации. Эффективность – результативность экономической деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемая отношением полученного экономического эффекта, результата к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата, достижение наибольшего объема производства с применением ресурсов определенной стоимости.

Эффективность обычно можно измерить и выразить количественно, потому что можно определить денежную оценку ее входов и выходов. Относительная эффективность организации называется производительностью. Производительность выражается в количественных показателях.

Производительность на всех уровнях организации является критически важным фактором для того, чтобы организация могла выжить и добиться успеха в условиях конкуренции.

Менеджеры решают, какими должны быть цели в области производительности организаций; какие методы получения продукции будут использованы в организации; какие формы стимулирования будут применяться в организации для того, чтобы заинтересовать рабочих в повышении производительности.

Основная проблема, которую необходимо преодолеть в управлении организацией, рассчитывая на ее успех, состоит в том, что сложные организации действительно сложны. Трудно представить себе, что происходит внутри самой организации и между организацией и ее внешней средой, и даже чем занимаются менеджеры. Установление общих, присущих всем характеристик, помогает сократить, уменьшить трудности чрезвычайно сложной задачи управления организацией, сведя ее до масштаба, который постижим для ума и восприятия. Обобщение позволяет нам увидеть работу руководителя в целом и взаимодействие компонентов этой работы.

Задачи повышения эффективности управления связаны с принципиальными изменениями в системе руководства предприятиями. Уменьшается роль государственной формы собственности с ее административно-командной системой управления и возрастает роль коммерческих структур с ее «горизонтальными» связями. Это требует новых знаний в организации производства и умений управлять им в условиях рыночной экономики.

На современных предприятиях, ориентированных на рыночные отношения, все реже применяется линейная система управления с ее положительными сторонами: простотой, ответственностью, действенностью, единоначалием, исполнительностью, централизмом, где орган вышестоящий выполнял весь комплекс управленческих действий по отношению к нижестоящему звену. Эту систему заменяет линейно-функциональная система или различная комбинация систем управления.

К прогрессивным системам, обеспечивающим необходимую эффективность управления, следует отнести функциональную систему, сущность которой состоит в том, что функциональные службы управления специализируются по однородным видам деятельности: планирование, маркетинг, конструирование, технология производства, нормирование труда и т. д. В такой системе происходит ослабление централизации управления, а это, в свою очередь, ведет к ряду нежелательных явлений (обезличка, многоначалие, безответственность и т. д.).

На возникших в стране новых ассоциированных предприятиях российские менеджеры стремятся к разумному сочетанию разных систем управления.

Основные показатели эффективности:

1. Доля затрат на управление в сумме общих затрат на производство и реализацию.

2. Экономическая эффективность управления как отношение прибыли предприятия к затратам на управление.

3. Отношение численности аппарата управления к численности производственного персонала.

4. Соотношение линейного и функционального персонала управления.

5. Финансовое положение предприятия (по ликвидности, по платежеспособности, по эффективности использования активов, по эффективности использования акционерного капитала, по прибыльности).

Качество работы любых систем, форм и звеньев управления, результативность принимаемых решений, уровень организации планирования и оперативного руководства требуют постоянного анализа, поскольку может случиться, что хорошо работающее предприятие «вдруг» начинает давать сбои, терять покупателей, испытывать финансовые затруднения и т. д. Причинами этого могут быть: неэффективное управление, разбалансированность звеньев управления, некомпетентность управленческого персонала и др. Поэтому необходим систематический анализ эффективности управления по нескольким направлениям и показателям.

Конфликтность в менеджменте

Можно выделить пять уровней конфликтов в организации: внутри личности (связанные с противоречиями между «хочу», «могу» и «надо» в человеке), между личностями (на профессионально-производственной, социальной и эмоциональной почве), внутри группы, между группами, внутри организации. Эти уровни тесно связаны между собой. Так, внутриличностный конфликт может заставить индивида чувствовать себя агрессивно по отношению к другим и вызвать тем самым личностный конфликт.

Источниками конфликта могут быть дефицит ресурсов, неодинаковый вклад в дело, несбывшиеся ожидания, ортодоксальность управления, недостаток самостоятельности и т.д.

Путями разрешения конфликтов могут быть сила, власть, убеждение, сотрудничество, компромисс, уход от конфликта, привлечение третьей силы, ведение игры и т.п.

Существуют следующие стратегии поведения в конфликте:

1) уход от взаимодействия;

2) сглаживание;

3) борьба;

4) сотрудничество и решение проблемы;

5) поиск компромисса.

Для разрешения организационных конфликтов широко используются так называемые структурные методы управления конфликтом внутри организации. Эти методы связаны с использованием изменений в структуре организации для разрешения конфликтов, получивших развитие. Они направлены на снижение интенсивности конфликта. В группу этих методов входят:

– методы, связанные с использованием руководителем своего положения в организации (приказ, распоряжение, директива и т.п.);

– методы, связанные с «разведением» частей организации – участников конфликта («разведение» их по ресурсам, целям, средствам и т.д.) или снижением их взаимозависимости (дифференциация и автономизация подразделений);

– методы, связанные с созданием определенного «задела» в работе взаимозависимых подразделений (запас материалов и комплектующих);

– методы, связанные с введением специального интеграционного механизма для конфликтующих подразделений (общий заместитель, куратор или координатор и т.п.);

– методы, связанные со слиянием разных подразделений и наделением их общей задачей (например, объединение отдела труда и заработной платы и отдела кадров в отдел развития персонала, призванный заниматься развитием каждого отдельного работника в плане его роста, а не только расчетно-учетными функциями).

Если конфликтная ситуация находится под контролем руководства, то такие конфликты называют функциональными. Они оказывают положительное воздействие на эффективность организации и полезны для нее. Функциональные конфликты могут возникать на совещаниях, советах, в деловой полемике и т.д. Участвующие в них стороны обычно контролируют себя и ситуацию.

Если ситуация выходит из-под контроля руководства, конфликт принимает дисфункциональный характер. Дисфункциональный конфликт приводит к снижению личной удовлетворенности сотрудников, эффективности группового сотрудничества, ведет к враждебности в отношениях, к несправедливости в распределении ресурсов, вынуждает поступать против своей воли в пользу одной из сторон.