- •О.А. Шипилова Теория механизмов и машин

- •130501 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов

- •130602 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»;

- •151001 «Технология машиностроения» очно-заочной формы обучения

- •Расчетно-графическая работа № 1 по теории механизмов и машин

- •Рычажного механизма»

- •Расчетно-графичекая работа № 2 по теории механизмов и машин «Кинематика многозвенных зубчатых передач»

- •§ 1. Структурный анализ плоских механизмов

- •1.1. Основные понятия и определения

- •12. Определение степени подвижности плоских механизмов

- •1.3. Структурная классификация механизмов по Ассуру – Артоболевскому

- •§ 2. Построение планов положений механизма

- •§ 3. Определение скоростей точек механизма методом планов скоростей

- •§ 4. Определение ускорений точек механизма методом планов ускорений

- •§ 5. Определение сил инерции

- •§ 6. Определение уравновешивающего момента методом н. Е. Жуковского

- •§ 6. Многозвенные зубчатые передачи

- •Список литературы

§ 4. Определение ускорений точек механизма методом планов ускорений

По аналогии с планами скоростей при помощи планов ускорений можно найти ускорения любых точек механизма. При построении планов ускорений также следует пользоваться их изображающими свойствами, заключающимися в следующем:

Векторы, исходящие из полюса, изображают абсолютные ускорения соответствующих точек механизма в масштабе плана ускорений. Точки плана ускорений, соответствующие точкам, ускорения которых равны нулю, располагаются в полюсе.

Векторы, соединяющие концы векторов абсолютных ускорений, выражают в том же масштабе полные относительные ускорения.

Полные относительные ускорения на плане ускорений образуют фигуру, подобную одноименной жесткой фигуре на плане положения механизма, но повернутую по отношению к последней на некоторый угол 180° —

в сторону

мгновенного углового ускорения данного

звена, где

в сторону

мгновенного углового ускорения данного

звена, где

![]()

Поскольку полные относительные ускорения состоят из геометрической суммы тангенциальных и нормальных составляющих, то обычно концы векторов абсолютных ускорений на планах ускорений обозначают буквами, соответствующими названию точек. Концы векторов нормальных составляющих ускорения обозначают другими буквами, не встречающимися в обозначениях точек механизма.

Пример 4. Методом планов ускорений определить абсолютные и относительные ускорения точек звеньев и угловые ускорения звеньев механизма (рис. 5). Данные взять по условию примера 3.

Решение.

Определим ускорение точки А.

Поскольку

звено

O1A

вращается

равномерно

![]() где

где

![]() и

и

![]() ,

то точка А

имеет

только нормальное

ускорение, которое направлено по звену

O1A

к центру вращения. Величина этого

ускорения:

,

то точка А

имеет

только нормальное

ускорение, которое направлено по звену

O1A

к центру вращения. Величина этого

ускорения:

![]() м/с

м/с![]() .

.

Принимаем

длину отрезка р'а',

изображающего вектор ускорения

![]() точки

А,

равной

65

мм.

Тогда масштаб плана

ускорений

точки

А,

равной

65

мм.

Тогда масштаб плана

ускорений

![]() м/с

м/с![]() мм.

мм.

Из произвольной точки р', принятой за полюс плана ускорений, откладываем параллельно звену О1А в направлении от точки А к точке О1 отрезок р'а' (рис. 7).

Ускорения точек О1 и O2 механизма равны нулю, следовательно, точки о'1 и о'2 будут совпадать с полюсом плана ускорений.

Рассматриваем движение точки В со звеньями АВ и BO2 и по аналогии с планом скоростей составляем векторные уравнения:

![]() (2.5)

(2.5)

![]() (2.6)

(2.6)

Рис. 7

Полные

относительные ускорения

![]() и

и

![]() ,

представляем

в виде суммы двух составляющих —

нормальной, направленной

по оси соответствующего звена к центру

вращения

в относительном движении, и тангенциальной,

перпендикулярной

к этому звену. Тогда уравнения (2.5) и

(2.6) можно

записать в следующем виде:

,

представляем

в виде суммы двух составляющих —

нормальной, направленной

по оси соответствующего звена к центру

вращения

в относительном движении, и тангенциальной,

перпендикулярной

к этому звену. Тогда уравнения (2.5) и

(2.6) можно

записать в следующем виде:

В этих уравнениях

ускорение аА

известно по

величине и

по направлению, ускорение

![]() =

0.

=

0.

Определяем величины нормальных ускорений:

м/с

;

м/с

;

м/с

.

м/с

.

Ускорение

![]() направлено

по оси звена АВ

от

точки В

к

точке А,

ускорение

направлено

по оси звена АВ

от

точки В

к

точке А,

ускорение

![]() —

по оси звена O2В

от точки В

к

точке O2.

—

по оси звена O2В

от точки В

к

точке O2.

Относительные

тангенциальные ускорения известны

только

по линиям их действия. Ускорение

![]() перпендикулярно

звену АВ,

а

ускорение

перпендикулярно

звену АВ,

а

ускорение

![]() перпендикулярно

звену O2В.

Величины и направления тангенциальных

ускорений

определяем путем построения плана

ускорений.

перпендикулярно

звену O2В.

Величины и направления тангенциальных

ускорений

определяем путем построения плана

ускорений.

От

точки а'

плана

ускорений параллельно звену АВ

в

направлении от точки В

к

точке А

откладываем

вектор

![]() изображающий

ускорение

изображающий

ускорение

![]() .

Длина

этого отрезка

.

Длина

этого отрезка

мм.

мм.

Через точку п1

проводим

перпендикулярно к звену AB

линию

действия тангенциального ускорения

![]() .

Затем

от точки

о'2

плана ускорений, совпадающей с полюсом

р', параллельно

звену O2В

в направлении от точки В

к

точке O2

откладываем вектор

.

Затем

от точки

о'2

плана ускорений, совпадающей с полюсом

р', параллельно

звену O2В

в направлении от точки В

к

точке O2

откладываем вектор

![]() ,

изображающий ускорение

,

изображающий ускорение

![]() .

Определим

длину этого отрезка:

.

Определим

длину этого отрезка:

мм.

мм.

Через

точку п2

проводим перпендикулярно звену O2В

линию действия тангенциального ускорения

![]() .

На пересечении

линий действия ускорений

.

На пересечении

линий действия ускорений

![]() и

и

![]() получим

точку

b´

—

конец вектора р'b',

изображающего

ускорение

получим

точку

b´

—

конец вектора р'b',

изображающего

ускорение

![]() точки

В

механизма:

точки

В

механизма:

![]() м/с

.

м/с

.

Точка

b'

определяет

также концы векторов

![]() и

и

![]() тангенциальных

ускорений

тангенциальных

ускорений

![]() и

и

![]() :

:

![]() м/с

;

м/с

;

![]() м/с

.

м/с

.

Вектор

![]() изображает

полное относительное ускорение

изображает

полное относительное ускорение

![]() точки

В

во

вращении вокруг точки А:

точки

В

во

вращении вокруг точки А:

![]() м/с

.

м/с

.

Вектор

![]() полного

ускорения

полного

ускорения

![]() точки

В

во

вращении

относительно точки O2

механизма совпадает с вектором

точки

В

во

вращении

относительно точки O2

механизма совпадает с вектором

![]() абсолютного

ускорения точки В.

Следовательно:

абсолютного

ускорения точки В.

Следовательно:

![]() м/с

.

м/с

.

Исходя

из третьего свойства планов ускорений

![]() а'b'с'

– относительных

ускорений должен быть подобен

ABC

звена

2,

т.

е. можно составить пропорции

а'b'с'

– относительных

ускорений должен быть подобен

ABC

звена

2,

т.

е. можно составить пропорции

![]() и

и

![]() .

.

Поскольку АС =ВС, то

![]() мм.

мм.

Из

точек а'

и

b'

плана

ускорений радиусами, равными соответственно

длинам отрезков а'с'

и

b'с',

делаем

засечки. Из

полученных точек пересечения засекающих

дуг (слева и

справа от вектора

![]() )

в

качестве точки с'

выбираем

точку, расположенную

слева, так как при этом порядок букв при

обходе

треугольника а'b'с'

плана

ускорений и треугольника

ABC

механизма

будет одинаковым. Соединив полюс плана

ускорений с точкой с',

получаем

вектор абсолютного ускорения

точки С

механизма:

)

в

качестве точки с'

выбираем

точку, расположенную

слева, так как при этом порядок букв при

обходе

треугольника а'b'с'

плана

ускорений и треугольника

ABC

механизма

будет одинаковым. Соединив полюс плана

ускорений с точкой с',

получаем

вектор абсолютного ускорения

точки С

механизма:

![]() м/с

м/с

Находим положение точки d' на плане ускорений исходя из пропорции

откуда

Следовательно, абсолютное ускорение точки D

![]() м/с

.

м/с

.

Для определения ускорения точки Е воспользуемся векторными уравнениями:

![]() (2.7)

(2.7)

![]() (2.8)

(2.8)

где

![]() —

абсолютное ускорение точки D;

—

абсолютное ускорение точки D;

![]() —

полное относительное

ускорение точки Е

во

вращении вокруг точки

D;

—

полное относительное

ускорение точки Е

во

вращении вокруг точки

D;

![]() —

ускорение точки Е0,

принадлежащей

стойке и

совпадающей в данный момент с точкой Е

ползуна;

—

ускорение точки Е0,

принадлежащей

стойке и

совпадающей в данный момент с точкой Е

ползуна;

![]() —

ускорение точки Е

в

поступательном движении

относительно

точки E0.

В

этих

уравнениях:

—

ускорение точки Е

в

поступательном движении

относительно

точки E0.

В

этих

уравнениях:

а) ускорение известно по величине и по направлению;

б) полное

относительное ускорение

представляем

состоящим

из нормальной

![]() и

тангенциальной

и

тангенциальной

![]() составляющих,

тогда уравнение (2.7) принимает вид:

составляющих,

тогда уравнение (2.7) принимает вид:

![]()

где нормальное ускорение

м/с

м/с

направлено по оси звена DE от точки Е к точке D.

Для

тангенциального ускорения

![]() известна

только

линия

его действия, перпендикулярная к звену

DE;

известна

только

линия

его действия, перпендикулярная к звену

DE;

в)

ускорение

![]() =

0;

=

0;

г)

ускорение

![]() известно

по линии действия; оно направлено

параллельно оси направляющих ползуна.

известно

по линии действия; оно направлено

параллельно оси направляющих ползуна.

От

точки d'

плана

ускорений параллельно звену DE

в

направлении от точки Е

к

точке D

откладываем вектор

![]() ,

изображающий

нормальное ускорение

,

изображающий

нормальное ускорение

![]() ,

предварительно

определив длину этого отрезка:

,

предварительно

определив длину этого отрезка:

мм.

мм.

Поскольку его длина в выбранном масштабе плана ускорений не превышает 1 мм, то точки п3 и d' на плане совпадут (на рис.7 показан общий случай, когда вектор в масштабе плана имеет достаточную длину).

Из

точки п3

перпендикулярно

звену DE

проводим линию

действия тангенциального ускорения

![]() .

Поскольку

ускорение

равно

нулю, то точка е'0

на

плане ускорений

совпадает с полюсом р'.

Через

точку е'0

параллельно

оси направляющих ползуна х

—

х

проводим

линию действия ускорения

.

Точка

е'

пересечения

этих линий действия

определяет конец вектора, изображающего

абсолютное

ускорение точки Е:

.

Поскольку

ускорение

равно

нулю, то точка е'0

на

плане ускорений

совпадает с полюсом р'.

Через

точку е'0

параллельно

оси направляющих ползуна х

—

х

проводим

линию действия ускорения

.

Точка

е'

пересечения

этих линий действия

определяет конец вектора, изображающего

абсолютное

ускорение точки Е:

![]() м/с

.

м/с

.

Точка

е' определяет

также конец вектора

![]() ,

изображающего

тангенциальное ускорение

.

Поскольку в нашем

случае точки п3

и d'

на плане совпали, то

=

,

изображающего

тангенциальное ускорение

.

Поскольку в нашем

случае точки п3

и d'

на плане совпали, то

=![]() -

полное относительное

-

полное относительное

![]() ускорение

будет равно тангенциальному ускорению

:

ускорение

будет равно тангенциальному ускорению

:

![]() м/с

.

м/с

.

Вектор

![]() ускорения

ускорения

![]() совпадает

с вектором

совпадает

с вектором

![]() абсолютного

ускорения точки Е.

Следовательно,

абсолютного

ускорения точки Е.

Следовательно,

![]() м/с

.

м/с

.

Зная

положения центров тяжести

S2,

S3,

S4

на звеньях по аналогии с планом скоростей

находим по правилу

подобия соответствующие им точки

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() на

плане ускорений. Соединяем полученные

точки с полюсом

плана ускорений и определяем ускорения

центров тяжести:

на

плане ускорений. Соединяем полученные

точки с полюсом

плана ускорений и определяем ускорения

центров тяжести:

![]() м/с

;

м/с

;

![]() м/с

;

м/с

;

![]() м/с

.

м/с

.

Определяем

угловые ускорения звеньев. Угловое

ускорение

![]() ведущего

звена О1А,

совершающего

равномерное движение,

равно нулю.

ведущего

звена О1А,

совершающего

равномерное движение,

равно нулю.

Угловое ускорение звена 2

1/c

.

1/c

.

Для

определения направления

углового

ускорения

![]() звена

2

рассмотрим

вращение

точки В

вокруг

точки

А.

Перенесем

мысленно

вектор

звена

2

рассмотрим

вращение

точки В

вокруг

точки

А.

Перенесем

мысленно

вектор

![]() тангенциального

ускорения

тангенциального

ускорения

![]() в

точку В.

В

направлении этого вектора

точка В

вращается

относительно точки

А

против

часовой стрелки, что и определяет

направление

углового ускорения

в

точку В.

В

направлении этого вектора

точка В

вращается

относительно точки

А

против

часовой стрелки, что и определяет

направление

углового ускорения

![]() 2.

2.

Угловое

ускорение

![]() звена

О2B

направлено

против

часовой стрелки (по вращению точки

В

относительно

точки

O2

в направлении вектора

звена

О2B

направлено

против

часовой стрелки (по вращению точки

В

относительно

точки

O2

в направлении вектора

![]() тангенциального ускорения

тангенциального ускорения

![]() ).

Величина

его определяется

по формуле:

).

Величина

его определяется

по формуле:

1/c

.

1/c

.

Угловое

ускорение

![]() звена

DE

направлено

в соответствии

с круговой стрелкой, направленной против

часовой стрелки

(по вращению точки Е

относительно

точки D

в

направлении вектора

звена

DE

направлено

в соответствии

с круговой стрелкой, направленной против

часовой стрелки

(по вращению точки Е

относительно

точки D

в

направлении вектора

![]() тангенциального

ускорения

тангенциального

ускорения

![]() и

определяется по формуле

и

определяется по формуле

1/c

.

1/c

.

Звено

5 совершает поступательное движение,

поэтому угловое ускорение

![]() ;

ускорение

его центра тяжести

;

ускорение

его центра тяжести

![]() ,

совпадает по величине и

направлению с ускорением

,

совпадает по величине и

направлению с ускорением

![]() точки

Е.

точки

Е.

Полученные значения абсолютных и относительных ускорений точек и значения угловых ускорений звеньев сводим в таблицу 3.

Таблица 3

Обозначение |

Значение ускорения, м/с2 |

Обозначение |

Значение

ускорения, м/с2

( |

αA |

4,75 |

αED |

0,219 |

αnBA |

0,708 |

αE |

2,63 |

αtBA |

4,12 |

αS |

4,38 |

αBA |

4,2 |

αS |

3,07 |

αB |

4,96 |

αS |

2,63 |

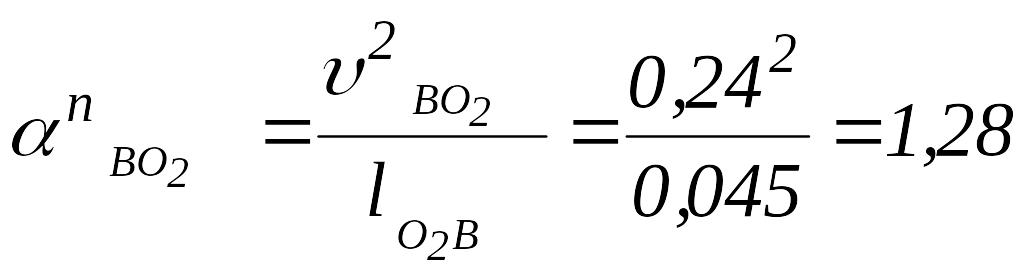

αnBO |

1,28 |

αS |

2,63 |

αtBO |

4,81 |

1 |

0 |

αC |

5,25 |

2 |

80,4 |

αD |

2,66 |

3 |

107 |

αnED |

0,011 |

4 |

3,65 |

αtED |

0,219 |

5 |

0 |