Межкаскадные связи гвв

В подавляющем большинстве устройства генерирования и формирования сигналов (УГФС) являются многокаскадными устройствами. Выходной каскад УГФС нагружается на полезную нагрузку. Полезной нагрузкой в случае радиопередатчика (радиопередающего устройства), напомним, является антенна. Выходному каскаду предшествуют несколько промежуточных каскадов, устанавливаемых между ним и генератором-источником первичных колебаний, обычно называемым, в случае радиопередатчика, возбудителем. Промежуточные каскады могут работать в режиме усиления или умножения частоты. Строятся промежуточные каскады по тем же схемам, что и выходные. Однако требования, предъявляемые к промежуточным каскадам, проще, чем к выходным.

Основное назначение промежуточных каскадов – обеспечить требуемый режим работы выходного каскада. К промежуточному каскаду обычно не предъявляется требование высокой фильтрации побочных компонент выходного тока АЭ. Поэтому выходные ЦС промежуточных каскадов много проще и, как правило, представляют одиночные колебательные контуры. При низком уровне мощности промежуточные каскады в качестве нагрузки в анодной цепи лампы (в коллекторной цепи транзистора) могут иметь резистор, что существенно упрощает схему каскада и его настройку.

Цепь между двумя каскадами, по которой сигнал передаётся от одного каскада к другому, носит название цепи межкаскадной связи.

Наиболее часто применяемые схемы межкаскадных цепей связи ламповых ГВВ представлены на рис.13.8. С помощью межкаскадной цепи должен быть обеспечен необходимый сигнал возбуждения последующего каскада.

В схеме индуктивной связи (рис.13.8,а) регулировка напряжения возбуждения на сетке лампы последующего каскада осуществляется изменением взаимной индуктивностиМмежду катушками вариометра7межкаскадной связи. Из-за сложности вариометра связи, представляющего две катушки с изменяющимся взаимным положением, схема не находит широкого применения в диапазоне длинных и средних волн. На более высоких частотах схема вообще не находит применения из-за наличия сильной ёмкостной связи между катушками вариометра.

В

схеме автотрансформаторной связи

(рис.13.8,б) регулировка напряжения

возбуждения производится изменением

индуктивности![]() путём перемещения подвижного контакта

по виткам катушки контура предшествующего

каскада. Такую регулировку трудно, а в

ряде случаев и невозможно, производить

при включенном устройстве. Однако во

многих случаях это не является крупным

недостатком, так как регулировку связи

часто производить не приходится.

Достоинством схемы является её простота.

Схема может применяться на всех частотах.

путём перемещения подвижного контакта

по виткам катушки контура предшествующего

каскада. Такую регулировку трудно, а в

ряде случаев и невозможно, производить

при включенном устройстве. Однако во

многих случаях это не является крупным

недостатком, так как регулировку связи

часто производить не приходится.

Достоинством схемы является её простота.

Схема может применяться на всех частотах.

Ёмкостная связь по схеме (рис.13.8,в) широко применяется в диапазонах длинных и средних волн. Недостатком схемы является трудность регулировки связи. Однако эта регулировка обычно требуется один раз – при настройке устройства. Схема обеспечивает хорошую устойчивость работы последующего каскада против возникновения паразитных колебаний.

В

коротковолновом диапазоне применяется

ёмкостная связь по схеме (рис.13.8,г).

Максимальная величина ёмкости переменного

конденсатора связи![]() должна быть порядка входной ёмкости

лампы

должна быть порядка входной ёмкости

лампы![]() ,

с которой конденсатор связи образует

ёмкостный делитель напряжения. Схема

позволяет производить плавную регулировку

величины связи при включенном устройстве.

Недостаток схемы – влияние ёмкости

связи на настройку контура.

,

с которой конденсатор связи образует

ёмкостный делитель напряжения. Схема

позволяет производить плавную регулировку

величины связи при включенном устройстве.

Недостаток схемы – влияние ёмкости

связи на настройку контура.

В маломощных промежуточных каскадах многокаскадных устройств, как отмечалось, контур в выходной цепи АЭ часто заменяется резистором. При этом энергетические показатели каскада снижаются, однако это практически не отражается на КПД всего устройства, например, радиопередатчика, а обслуживание последнего значительно упрощается. Резистор может быть выполнен в виде регулируемого потенциометра или последовательного соединения двух (или более) резисторов соответствующего номинала. Возможные схемы связи с последующим каскадом показаны на рис.13.9.

По аналогичным схемам (рис.13.8 и рис.13.9) реализуются межкаскадные цепи связи в транзисторных генераторах. Причём наиболее часто используется ёмкостная связь.

В транзисторных генераторах для выравнивания сопротивления нагрузки предыдущего каскада на входе последующего каскада, как правило, включается дополнительное сопротивление. Дело в том, что при работе с отсечкой коллекторного тока, как на низких, так и на высоких частотах, входное сопротивление транзистора изменяется в очень широких пределах при переходе из открытого в закрытое состояние (сопротивление может изменяться в 1 000 и более раз). При этом напряжение на входе каскада в открытом и закрытом состояниях транзистора может различаться в несколько раз. Если в ламповых генераторах подобный режим практически не обусловливает никаких последствий, то в транзисторном генераторе может произойти пробой за счёт превышения допустимого обратного напряжения на входном переходе транзистора. Чтобы исключить такую опасность, на входе транзистора включают дополнительный резистор R ДОП.

Н екоторые

возможные схемы межкаскадных цепей

связи транзисторных генераторов

представлены на рис.13.10. На всех схемах

отражено нулевое смещение у последующего

каскада. Отличное от нулевого смещение

может быть добавлено любым из рассмотренных

ранее способов. При этом функции

дополнительного резистораR

ДОПи резистора в цепи смещения

могут быть полностью или частично

совмещены.

екоторые

возможные схемы межкаскадных цепей

связи транзисторных генераторов

представлены на рис.13.10. На всех схемах

отражено нулевое смещение у последующего

каскада. Отличное от нулевого смещение

может быть добавлено любым из рассмотренных

ранее способов. При этом функции

дополнительного резистораR

ДОПи резистора в цепи смещения

могут быть полностью или частично

совмещены.

Первые каскады многокаскадных УГФС, в том числе, например, радиопередатчиков, в большинстве случаев однотактные. Однако выходной каскад, а иногда и несколько предшествующих ему, могут выполняться по двухтактной схеме, которая требует для возбуждения двух одинаковых по величине, но противофазных, напряжений. В этом случае в одном из промежуточных каскадов осуществляется переход от однотактной схемы на двухтактную.8

Наиболее простой схемой перехода от однотактного генератора к двухтактному представляется схема с трансформаторным выходом (рис.13.11),9когда у вторичной обмотки высокочастотного трансформатора заземляется средняя точка, а с противоположных концов снимаются противофазные по отношению к земле (корпусу) напряжения.

Однако,

несмотря на кажущуюся простоту схемы

(рис.13.11), получить симметричные сигналы

в ней оказывается достаточно сложно,

особенно на частотах выше 1МГц. Во-первых,

с ростом частоты появляются трудности

в построении высокочастотного

трансформатора, образуемого катушкой

контура

![]() и связанной с нею выходной катушкойL,

так как уменьшается требуемая индуктивность

контура

и связанной с нею выходной катушкойL,

так как уменьшается требуемая индуктивность

контура![]() ,

соответственно уменьшается число витков

у катушкиLи трудно

установить и заземлить у этой катушки

среднюю точку. В отдельных случаях при

небольшом уровне мощности и относительно

невысоких рабочих частотах катушки

,

соответственно уменьшается число витков

у катушкиLи трудно

установить и заземлить у этой катушки

среднюю точку. В отдельных случаях при

небольшом уровне мощности и относительно

невысоких рабочих частотах катушки![]() ,Lмогут быть размещены

на ферритовом сердечнике кольцевой или

цилиндрической формы. Во-вторых, концы

катушкиLасимметрично

располагаются по отношению к земле

(общей шине генератора), что нарушает

симметричное возбуждение плеч двухтактного

генератора. В частности, нижний (на

схеме) конец катушкиLиз-за наличия паразитной ёмкостной

связи между катушкамиLK,Lприобретает утечку

на землю (общую шину) через узел подключения

блокировочного конденсатораСБЛ

АилиСБЛ К. С повышением

частоты связь нижнего конца катушкиLс землёю усиливается, что ухудшает

симметрию возбуждающих двухтактный

генератор сигналов.

,Lмогут быть размещены

на ферритовом сердечнике кольцевой или

цилиндрической формы. Во-вторых, концы

катушкиLасимметрично

располагаются по отношению к земле

(общей шине генератора), что нарушает

симметричное возбуждение плеч двухтактного

генератора. В частности, нижний (на

схеме) конец катушкиLиз-за наличия паразитной ёмкостной

связи между катушкамиLK,Lприобретает утечку

на землю (общую шину) через узел подключения

блокировочного конденсатораСБЛ

АилиСБЛ К. С повышением

частоты связь нижнего конца катушкиLс землёю усиливается, что ухудшает

симметрию возбуждающих двухтактный

генератор сигналов.

Для перехода от однотактного генератора к двухтактному часто применяют схему (рис.13.12), у которой по высокой частоте заземляется средняя точка ёмкостной ветви контура, образуемой последовательным соединением двух конденсаторов ёмкостью Скаждый.

Заземление средней точки у ёмкостной ветви контура позволяет обеспечить симметрию сигналов для возбуждения двухтактного генератора, а также создать путь для переменных составляющих анодного (коллекторного) тока. Напряжение питания анода ЕА(коллектораЕК) подаётся через блокировочный дроссельLБЛ, чтобы предотвратить замыкание средней точки у катушки контураLКна землю (общую шину) по высокой частоте через ёмкостьСБЛ. Обратим внимание, что отыскать у катушки контура среднюю точку и присоединиться к ней практически невозможно. Очевидно, для подачи напряжения питания анода, равно как и напряжения питания коллектора, может быть использована схема параллельного питания (рис.13.1,б). Однако при этом блокировочная индуктивность в цепи питания анода будет подключаться по высокой частоте параллельно одному из конденсаторов ёмкостьюСи этим нарушать симметрию выходных напряжений. Наличие у АЭ выходной ёмкостиСВЫХтакже нарушает симметрию схемы. Для обеспечения симметрии выходных напряжений в схему вводится симметрирующий конденсатор, ёмкость которогоССИМСВЫХ(в схеме кСВЫХ добавляется ещё ёмкость монтажа). Именно наличие у АЭ выходной ёмкости и, соответственно, введение в схему симметрирующего конденсатора, заставляют избегать одновременного заземления средней точки у катушки контура в силу отмеченной выше трудности в её отыскании.

Если

выходная ёмкость АЭ СВЫХ(с учётом ёмкости монтажа) составляет

заметную часть от требуемой ёмкости

контура![]() ,

то заземление средней точки у ёмкостной

ветви контура, образуемой ёмкостямиС,

равно как и сами эти ёмкости, может

отсутствовать. Подобные схемы представлены

на рис.13.13. В схемах (рис.13.13) заземлённой

оказывается средняя точка у ветви,

образуемой последовательным соединением

ёмкостейСВЫХ,ССИМ.

,

то заземление средней точки у ёмкостной

ветви контура, образуемой ёмкостямиС,

равно как и сами эти ёмкости, может

отсутствовать. Подобные схемы представлены

на рис.13.13. В схемах (рис.13.13) заземлённой

оказывается средняя точка у ветви,

образуемой последовательным соединением

ёмкостейСВЫХ,ССИМ.

В

схемах (рис.13.12 и рис.13.13) коэффициент

включения контура р= 0,5. В ламповом

генераторе при таком коэффициенте

включения контура может оказаться

невозможной реализация требуемого

режима работы, особенно на высоких

частотах, из-за низкого сопротивления

нагрузки в анодной цепи лампы:![]() ,

гдеQН-нагруженная добротность контура (с

учётом нагрузки со стороны двухтактного

генератора).

,

гдеQН-нагруженная добротность контура (с

учётом нагрузки со стороны двухтактного

генератора).

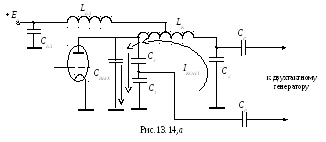

Коэффициент включения контура p > 0,5 и соответственно большее значение сопротивления нагрузки в анодной цепи обеспечивается в схемах (рис.13.14). В схеме (рис.13.14,б) представлена классическая схема параллельного питания анода. ИндуктивностьLБЛв схеме (рис.13.14,б) требуется больше, чем в схеме (рис.13.14,а), и усиливается её влияние на получение симметричных сигналов для возбуждения двухтактного генератора.

Противофазные напряжения в схемах (рис.13.14) снимаются с конденсаторов С1,С2. При наличии выходной ёмкости лампыСВЫХчерез ёмкостьС1протекает часть контурного токаIКОНТ, тогда как через ёмкостьС2протекает весь контурный ток. Для получения одинаковых по величине напряжений наС1,С2необходимо иметь ёмкостьС1меньше ёмкостиС2. Соответственно сопротивление ёмкостиС1будет больше сопротивления ёмкостиС2. Очевидно, если в схемах (рис.13.14) принятьС3=, то схемы переходят в схему (рис.13.12,а), когда напряжения возбуждения плеч двухтактного генератора снимаются с концов катушки контураLК.

При построении двухтактных генераторов на транзисторах вместо колебательных контуров широко используются трансформаторы на линиях (ТЛ). При использовании ТЛ переход от однотактного генератора к двухтактному осуществляется с помощью симметрирующего ТЛ. Как правило, ТЛ используются при построении широкополосных генераторов. Подробное рассмотрение ТЛ выходит за рамки настоящих лекций.