- •1.1. Диаграммы состояния I рода

- •1.2. Диаграммы состояния II рода

- •Связь между диаграммой состояния двойных сплавов и свойствами сплава.

- •Нерастворимость в жидком состоянии

- •Понятие о построении диаграмм состояния тройных систем

- •1. Сумма всех перпендикуляров, опущенных из любой точки, находящейся внутри равностороннего треугольника, на каждую из его сторон, есть величина постоянная, равная его высоте, например для точки м.

- •Химический состав и назначение деформируемых медноникелевых сплавов

- •Художественная обработка сплавов титана

- •Золотые сплавы различных проб

- •Палладий (Pd)

- •Александрит

- •История открытия

- •] Свойства

- •Происхождение названия

- •Формы нахождения

- •Распространение минерала

- •Применение

- •Состав и строение жемчуга

- •Производство жемчуга

- •Перламутр

- •Изделия из перламутра

- •Происхождение

- •Разновидности

- •Другие разновидности опалов

- •Применение

- •Применение Синтетические рубины применяются в часовой промышленности, точном приборостроении и ювелирном деле.

- •Синтетический рубин

- •Разновидности сапфира

- •Стекло в древнем мире

- •Место создания

- •Термические свойства

- •Тепловое расширение.

- •Электрические свойства

- •Газопроницаемость и обезгаживание стекол

- •Химическая стойкость

- •Регулируемый интервал вязкости

- •Оптические свойства стекла

- •Кристаллизационная способность

- •Виды стекол

- •Виды и разновидности стекла (оксидного).

- •1 Строительное стекло

- •Листовое стекло

- •Облицовочное стекло - марблит

- •Армированное стекло

- •Закаленное стекло.

- •Зеркальное стекло

- •Защитные стекла

- •Ламинированное стекло

- •Свойства керамики

- •Шамот и терракота

- •Обжиг майолики

- •Фарфор в Германии

- •Мейсенский фарфор

- •Новые фарфоровые мануфактуры: успехи и неудачи

- •Фарфор Meissen сегодня

- •Декорирование керамики: Люстры

МИНИСТЕРСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

Тихоокеанский государственный университет

Факультет автоматизации и информационных технологий

КАФЕДРА

Литейного производства и технологии металлов

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

По дисциплине

Художественное материаловедение

Для направления 261400.62 «Технология художественной обработки материалов» квалификация «бакалавр»

УММО разработан в соответствии с составом УМКД

УММО составил доцент Теслина М.А.

Конспект лекций рассмотрен и утвержден на заседании кафедры.

Протокол №___5_ от «__21__» декабря 2012 г.

Заведующий кафедрой « »____________2012 г. Ри Хосен.

Курс лекций 7 семестр

Введение. Основные классы материалов, используемых для изготовления объектов материального мира.

Производство художественных изделий, разнообразных по форме, размерам, материалу широкого спектра (металлы, драгоценные камни, шпинели, стекло, древесина, береста), имеет ряд технологических особенностей. Поэтому современному инженеру-технологу необходимо знать физические, химические, механические, художественные свойства, эстетические качества украшений и изделий производственного назначения.

Художественная обработка металлов известна со времен глубокой древности. Человек, встретив на своем пути золото, был очарован его красотой, поражен способностью в любых условиях сохранять солнечный цвет и блеск, легко поддаваться обработке; использовав эти качества металла в сочетании с гармонией линий и форм, человек создал один из неподражаемых видов народного художественного творчества.

Художественная обработка металлов – искусство малых форм. Благодаря красоте материала, талант и техническое мастерство исполнителя позволили придать изделиям изысканность, высокую художественную ценность, особую выразительность.

Вначале для художественной обработки человек использовал только золото, затем постепенно стал применять серебро и другие металлы и сплавы. Изделия, созданные мастерами , призваны служить не только в качестве украшений и предметов быта; они способны нести в себе воспитательное начало: удовлетворять эстетические потребности человека, формировать его художественный вкус культуру, пробуждать интерес к творчеству.

Древние умельцы из поколения в поколение бережно передавали свои знания и практические приемы работы, что позволило сохранить и довести до наших дней искусство декоративной и художественной обработки металлов. Новый скачек в развитии искусства художественной обработки металлов произошел на современном этапе с выходом закона об индивидуальной трудовой деятельности.

Художественная обработка металла включает: фигурное литье, ковка, чеканка, гравировка, высечение ажурных узоров, создание эмалей и других приемы.

Основными материалами для создания художественных изделий из металла являются золото, серебро, бронза, медь, латунь, железо и оловянный сплав. Золото и серебро обычно сплавляются с небольшим количеством меди. Благодаря своей ценности и пластичности золото и серебро обычно использовались для изготовления мелких предметов. Медь, будучи мягким металлом, часто использовалась для создания кованых изделий; еще чаще она служила в качестве опоры или оправы для деталей из других материалов, в виде сплава или листовой меди. Бронза – сплав меди и олова, часто применяется в скульптуре, где особенно ценны текучесть, сопротивляемость сжатию, плотность и твердость этого материала. Латунь представляет собой сплав меди и цинка, особенно широко использовавшийся в искусстве Востока и в позднесредневековой Англии. Железо употребляется для создания произведений в технике литья и сварки, особенно с 12 в. Литое железо, сжимающееся на холоде, позволяет достичь меньшей четкости форм, и поэтому используется, прежде всего, в архитектуре, где в первую очередь требуются прочность и надежность, например, для изготовления ворот, орнаментальных решеток и дверных фонарей. Из сварочного железа, менее ломкого, чем литое, путем горячей обработки могут создаваться узоры из тонких листов и планок. Оловянный сплав состоит в основном из олова с различными по количеству добавками других металлов. Старинное «немецкое олово» (4 части олова к 1 части свинца) было мягким и тяжелым, из него изготавливали литые и кованые пивные кружки и блюда. В 19 в. «британский металл» (89 частей олова, 6 частей сурьмы, 2 части меди, 2 части латуни, 1 часть железа) применялся для промышленного производства легких и твердых заменителей серебра для чайных и кофейных сервизов. Свинец и олово по отдельности почти никогда не использовались в художественных целях. Сорт свинца, называемый «старый свинец», содержит небольшую часть серебра, которое придает ему устойчивость к разложению и особую окраску; он использовался для отливки римских саркофагов, а также для изготовления средневековых крестильных купелей.

Для изготовления ювелирных и художественных изделий из металлов нужно иметь основательные знания по способам их обработки - термической и механической, холодной и горячей пластической деформации, приводящей к глубокому изменению внутреннего строения диффузионным и бездиффузионным путями, знать свойства металлов (твердость, пластичность). Значимость таких металлов, как титан, платина, состоит еще и в том, что они гипоаллергенны, т. е. не вызывают аллергических реакций.

В ювелирном производстве значительный объем составляют драгоценные камни - бирюза, алмаз, горный хрусталь, опал и др. Они привлекают внимание потребителей разнообразным цветом как природного, так и искусственного происхождения. Игра цвета, цветовые оттенки связываются с разновидностями происхождения, с разными свойствами: дисперсией, плеорхоизмом, спайностью и т. д.

Особое место в обиходе занимают изделия из древесины. Различные породы дуба, бархата, березы, липы, отличающиеся особенными качествами и свойствами, дают в сочетании с разнообразными разрезами только им присущий рисунок.

Дать представление о многообразии материалов для художественного конструирования бытовых изделий и украшений - основная цель данной дисциплины.

Художественные изделия с резьбой по камню классифицируют по:

их назначению - утилитарные изделия (предметы туалета, принадлежности для курения), декоративные и сувениры,

используемому материалу - изделия из твердых, средней твердости и мягких камней,

способу резьбы по камню - с объемной резьбой и с гравировкой,

и по тематике - изделия, отображающие труд и быт людей, животный мир, памятники старины и т. д.

В России также различают изделия уральских, алтайских, нижегородских, архангельских, краснодарских, иркутских, красноярских мастеров, и камнерезное искусство других регионов.

Камнерезное искусство на Урале развилось с первой половины 18 века. Вторая половина 18 – начало 19 века известны усиленным дворцовым строительством, когда камень стал нужен как никогда раньше. Мастера Екатеринбургской гранильной фабрики, основанной в 1726 году, выполняют по государственному заказу из малахита, яшмы, лазурита и других пород твердого камня самые разнообразные изделия для украшения фасадов и внутренних помещений дворцов, вазы различных форм, размеров, расцветок, чаши, пресс-папье, торшеры с накладками из драгоценных и полудрагоценных камней, и другие изделия.

Начало декоративной обработки мягких пород камня на Урале относится к середине 19 века. Недалеку от реки Ирень были открыты залежи белого гипсового камня и селенита. Благодаря декоративным свойствам и мягкости гипсовый поделочный камень стал основным материалом для художественных поделок - знаменитые фигурки слоников из селенита уже тогда пользовались большим спросом.

Мастера вручную вытачивали несложные изделия: рамки для фотографий, пепельницы, лоточки в виде башмачка и другие небольшие изделия.

Во второй половине 19 века происходит сокращение камнерезного производства, потому что в связи с отменой крепостного права предприятия лишились даровой рабочей силы. Некоторые крупные камнерезные предприятия закрылись. Изготовлегие художественных изделий с резьбой по камню продолжали небольшие частные кустарные промыслы и мастера-одиночки.

С возрождением промыслов в камнерезном производстве произошло разделение труда: добычей и обработкой твердого камня стала в основном заниматься государственная промышленность для нужд строительства и т.п., а мягкого камня – предприятия художественных промыслов.

Одним из лучших предприятий, выпускающих художественные камнерезные изделия, является фабрика "Русские самоцветы" Екатеринбурга. Камнерезы используют селенит, белый ангидрит, цветной камень. Техника изготовления заключается в токарной обработке, рельефной резьбе и гравировании.

Диаграммы состояния двойных и тройных сплавов.

Известно, что на практике для различных целей в большинстве случаев используют сплавы, а не чистые металлы. Сплав – это вещество, полученное сплавлением двух и более элементов (веществ). Химические элементы, образующие сплав, являются его компонентами. Компонентами сплава могут быть как металлические, так и неметаллические элементы. По числу компонентов сплавы делятся на двойные, тройные, четверные и многокомпонентные. Сплавы обладают более разнообразным комплексом свойств, которые изменяются в зависимости от состава и метода обработки. Строение металлического сплава более сложное, чем чистого металла, и зависит главным образом от того, в какие взаимодействия вступают компоненты, составляющие сплав.

В отношении взаимной растворимости компонентов сплава возможны два предельных случая:

1) компоненты сплава неограниченно растворяются друг в друге как в жидком, так и в твердом состоянии;

2) компоненты сплава растворяются друг в друге в жидком состоянии и не растворяются друг в друге в твердом.

Сведения о фазовом составе, структуре сплавов могут быть получены при анализе диаграмм состояния. Диаграмма состояния, или диаграмма фазового равновесия – это графическое изображение фазового состава любого сплава изучаемой системы в зависимости от температуры и концентрации. Диаграммы состояния показывают, какие при данных условиях существуют равновесные фазы, и не охватывают метастабильные (нестабильные) промежуточные состояния. Таким образом, диаграммы состояния показывают графически, как с изменением химического состава и температуры изменяется структура, количество и состав фаз, находящихся в равновесии. Система – это совокупность фаз, находящихся в состоянии равновесия. Фаза – это однородная (гомогенная) составная часть системы, имеющая одинаковый состав, кристаллическое строение и свойства, одно и то же агрегатное состояние и отделенная от других частей поверхностями. Структура – это форма, размер и характер взаимного расположения соответствующих фаз в металлах и сплавах. Любая точка диаграммы состояния сплавов (фигуративная точка) показывает химический состав сплава, фазовый состав сплава, температуру сплава, структуру сплава.

По диаграмме состояния можно представить полную картину образования сплава, его переход из жидкого в твердое состояние, определить температуры фазовых превращений, оптимальную температуру заливки, оценить жидкотеку

честь и склонность сплава к ликвации, возможность его упрочнения. Важное практическое значение диаграммы состояния имеют для термической обработки сплавов. По ним можно определить, какую тепловую обработку может воспринимать данный сплав и какие температурные режимы будут для него наиболее рациональными, т. е. выявить оптимальные технологии и режимы обработки.

Следует учитывать, что диаграммы состояния не дают полных сведений о всех деталях структуры сплавов. Например, в зависимости от реальных условий кристаллизации сплав данного состава с одними и теми же структурными составляющими может иметь различный размер зерна и, соответственно, различные свойства. Однако при длительной выдержке в процессе эксплуатации или при последующей термической обработке (например, старении) неравновесные сплавы стремятся к равновесному, устойчивому состоянию. В этих условиях диаграммы состояния позволяют предвидеть направления, в которых должны изменяться структура и свойства сплавов.

Диаграмму состояния строят по кривым охлаждения, полученным для серии сплавов системы, т. е. точкам, соответствующим температурам перегиба и остановки (фазовым превращениям). Эти точки называют критическими точками Линии диаграмм состояния – это линии фазовых превращений, разделяющие области существования различных фаз.

В зависимости от вида взаимодействия компонентов, т. е. от того, какую фазу они образуют при кристаллизации (механическая смесь, твердый раствор, химическое соединение, ограниченный твердый раствор), диаграммы состояния делят на 4 основных типа (рода).

Рассмотренные здесь представления и закономерности необходимы для изучения структуры и свойств конкретных сплавов, используемых в декоративно-художественной промышленности.

1.1. Диаграммы состояния I рода

Диаграммами состояния I рода называются диаграммы состояния сплавов, компоненты которых неограниченно растворяются друг в друге в жидком состоянии, а в твердом не растворяются и не образуют химических соединений. При кристаллизации такие сплавы образуют механические смеси из кристаллов чистых компонентов сплава. Эвтектика - мелкодисперсная смесь двух и более видов разнородных кристаллов, кристаллизующихся одновременно при постоянной, самой низкой для рассматриваемой системы, температуре (Т2 на рис. 1). Кристаллы могут быть представлены чистыми металлами, твердыми растворами, химическими соединениями. Обычно эвтектику образуют сплавы, элементы которых имеют различные по типу кристаллические решетки и состоят из атомов, резко отличающихся своими размерами и электронным строением. В этом случае сила взаимодействия между однородными атомами больше, чем между разнородными.

Эвтектики образуются из жидкого сплава при охлаждении и характеризуются самой низкой для системы температурой затвердевания. Эвтектоиды, в отличие от эвтектик, образуются при распаде твердого раствора, т. е. при вторичной кристаллизации. В этом случае фазовые превращения происходят, когда сплав находится в твердом состоянии.

Эвтектические и эвтектоидные смеси возникают при определенной концентрации отдельных составляющих и определенной температуре. Они кристаллизуются в виде участков гетерогенной смеси различной измельченности: точечного, пластинчатого или зернистого вида.

Сплавы, кристаллизующиеся в виде механических смесей, обладают хорошими литейными качествами и высокими механическими свойствами. Механические свойства таких сплавов имеют среднее значение свойств компонентов, входящих в сплав, и изменяются прямо пропорционально количеству составляющих компонентов. Как правило, эти сплавы плохо поддаются обработке давлением, потому что состоят из кристаллов, которые сильно отличаются друг от друга пластическими свойствами.

Для сплавов, образующих при кристаллизации механические смеси, характерно следующее:

- компоненты сплавляются в любом соотношении;

- сплавляемые компоненты в твердом состоянии сохраняют свои первоначальные пространственные решетки;

- для данной системы сплавов температура затвердевания постоянная;

- сплавы «механическая смесь» обладают удельной ликвацией (распределение компонентов в слитке по плотности).

Общий вид диаграммы состояния I рода и кривые охлаждения типичных сплавов системы представлены на рис. 1.

Проведем анализ диаграммы состояния:

Количество компонентов: К = 2 (компоненты А и В).

Число фаз: f = 3 (кристаллы А, кристаллы В, жидкая фаза Ж).

Линия acb является линией ликвидус. Она показывает температуру начала кристаллизации при охлаждении и конца плавления при нагреве сплава и является границей между однофазной (жидкое состояние) и двухфазной (жидкое + твердое состояние) областью. Линия ecf является линией солидус. Она показывает температуру конца кристаллизации при охлаждении и начала плавления при нагреве сплава и является границей между двухфазной (жидкое + твердое состояние) и однофазной (твердой состояние) областью. На линии ac при охлаждении сплава начинают выделяться кристаллы компонента А. На линии bc при охлаждении начинают выделяться кристаллы компонента В. На линии ecf происходит эвтектическое превращение, т.е. оставшаяся жидкая фаза при охлаждении превращается в механическую смесь (одновременно выделяются кристаллы А и В). При нагреве на этой линии эвтектическая часть сплавов рассматриваемой системы (состава Э(А + В)) переходит в жидкое состояние. Точки e и f в рассматриваемой системе показывают состав эвтектики (компоненты А и В).

а б |

Рис. 1. Диаграмма состояния двойного сплава I рода (а) и кривые охлаждения типичных сплавов системы (б) |

Кристаллизация сплавов рассматриваемой диаграммы состояния:

Рассмотрим кристаллизацию типичных для диаграммы состояния I рода компонентов и сплавов – чистые компоненты А и В, сплав эвтектического состава (сплав I) и другие сплавы системы, аналогичные сплаву II. Чистые компоненты, кристаллизуются при постоянной температуре, на рис. 1, б показана кривая охлаждения компонента А.

Процесс кристаллизации большинства сплавов отличается от процесса кристаллизации чистых металлов: у большинства сплавов процесс кристаллизации происходит в интервале температур T1–T2, где T1 – температура начала кристаллизации и T2 – температура конца кристаллизации.

Кривая охлаждения сплава I, соответствующего эвтектическому составу, показана на рис. 1, б. Особенность этого сплава заключается в том, что линии ликвидус (acb) и солидус (ecf) сходятся в одной точке c, соответствующей составу рассматриваемого сплава. Следовательно, и начало и конец кристаллизации будут происходить при одной и той же температуре, соответствующей точке c (Тc). При этом будут постоянными и составы участвующих в кристаллизации фаз. Кривая охлаждения сплава эвтектического состава аналогична кривым охлаждения чистых металлов (рис. 1, б). В сплаве I при температуре Тс в равновесии находятся три фазы: жидкая, состава с (Жс); кристаллы компонента А (Ае) и кристаллы компонента В (Вf). Этому случаю соответствует нонвариантное равновесие, так как, согласно правилу фаз, С = 2 – 3 + 1 = 0, т. е. равновесие между фазами Жс, Ае, Вf. имеет место при фиксированной температуре. Это трехфазное равновесие может сохраняться при Т = Тc бесконечно долго, так как свободные энергии жидкой Fж и твердых фаз FА+В здесь одинаковы. При понижении температуры свободная энергия FА+В < Fж, равновесие нарушается, жидкость затвердевает в смесь фаз А и В:

Жс

![]() Ае

+ Вf.

(1)

Ае

+ Вf.

(1)

Реакция (превращение) такого типа называется эвтектической.

Сплав I, имеющий эвтектический состав, называется эвтектическим сплавом. Его структура – эвтектика: Э(А + В).

Процесс кристаллизации сплава I (эвтектического): до точки 1 охлаждается сплав в жидком состоянии. При температуре, соответствующей точке 1, начинается одновременная кристаллизация двух разнородных компонентов А и В. На участке 1–1/ происходит эвтектическое превращение. На кривой охлаждения отмечается температурная остановка, т. е. процесс идет при постоянной температуре. Для этого участка число степеней свободы С = 0 (нонвариантное равновесие), т. е. равновесие между указанными фазами определенного состава имеет место при фиксированной температуре. В точке 1/ процесс кристаллизации завершается. Ниже точки 1/ охлаждается сплав, состоящий из дисперсных разнородных кристаллов компонентов А и В.

Другие сплавы системы кристаллизуются аналогично сплаву II, кривая охлаждения которого представлена на рис. 1, б.

Процесс кристаллизации сплава II: до точки 1 охлаждается сплав в жидком состоянии. Число степеней свободы для этого участка С = 2. При температуре, соответствующей точке 1, начинают образовываться центры кристаллизации компонента В. На участке 1–2 идет процесс кристаллизации. Уменьшению числа степеней свободы на участке 1–2 (С = 1) соответствует снижение скорости охлаждения сплава вследствие выделения скрытой теплоты кристаллизации. Изменяется наклон кривой охлаждения, отмечается перегиб – критическая точка 1. При охлаждении химический состав жидкой фазы изменяется по линии bc до точки с. Вблизи т. 2 (подошли к ней вплотную, но еще не пересекли ее) сплав состоит из кристаллов В состава т. f (Вf) в количестве QВ = 2c/cf по правилу отрезков и жидкой фазы состава т. с (Жс) в количестве Qж = 2f/сf. На участке 2–2/ кристаллизуется эвтектика (см. кристаллизацию эвтектического сплава). Ниже точки 2/ охлаждается сплав, состоящий из кристаллов первоначально закристаллизовавшегося компонента В и эвтектики состава (А + В).

Количественный структурно-фазовый анализ сплава:

Пользуясь диаграммой состояния, можно для любого сплава системы при любой температуре определить не только число фаз, но и их состав и количественное соотношение. Для этого используется правило отрезков.

а) Для определения состава фаз в точке Х через точку Х проводят горизонталь (коноду) до пересечения с ближайшими линиями диаграммы: ликвидус и солидус.

Состав жидкой фазы определяется проекцией точки пересечения горизонтали с линией ликвидус х' на ось концентрации х'' – 46 % А и 54 % В (рис. 2, а).

Состав твердой фазы определяется проекцией точки пересечения горизонтали с линией солидус (или осью компонента) b' на ось концентрации b'' – 100 % компонента В.

С понижением температуры состав жидкой фазы изменяется по линии ликвидус, а состав твердой фазы – по линии солидус (при совпадении с осью компонента А или В не меняется).

б) Определение количественного соотношения жидкой и твердой фазы при заданной температуре (в точке Х): фигуративная точка Х делит коноду на отрезки, пропорциональные количеству фаз.

Количество всего сплава Qсп при температуре ТХ определяется отрезком х'b' и принимается за 100 %. Длина отрезка х'b' равна разности значений проекций точек х' b' на ось абсцисс:

х'b' = 100 – 50 = 50. (2)

Отрезок, прилегающий к линии ликвидус х'Х, определяет количество твердой фазы при температуре ТХ:

Qтв = (х'Х/ х'b')100 %; (3)

Qтв = ((70 – 50)/50)100 % = 40 %.

Отрезок Хb', прилегающий к оси компонента В, определяет количество жидкой фазы при температуре ТХ:

Qж = (Хb'/х'b')100 %; 4)

Qж = ((100 – 70)/50)100 % = 60 %.

При построении кривых охлаждения сплавов рассматриваемой диаграммы состояния следует учитывать, что длина горизонтального участка соответствует количеству эвтектики в сплаве по правилу отрезков (рис. 1, б). Это следует из того, что температурная остановка зависит от теплового эффекта превышения и при одинаковой массе и скорости охлаждения сплава пропорциональна количеству образующейся эвтектики. Максимальная длина горизонтальной площадки будет соответствовать сплаву эвтектического состава, т. е. 100 % эвтектики.

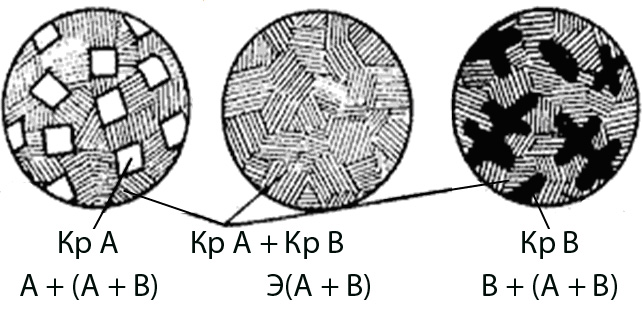

При анализе диаграмм состояния следует различать фазовый и структурный состав (рис. 2). Фазовый состав всех областей ниже линии солидус на диаграмме состояния одинаков – две фазы (рис. 2, а). Структурный состав сплавов диаграммы состояния различен, что обусловлено выделением кристаллов А (кристаллов В) до кристаллизации эвтектики (рис. 2, б и 3).

а б |

Рис. 2. Диаграмма состояния двойных сплавов: а – фазовая; б – структурная; 1 – доэвтектические сплавы; 2 – эвтектический сплав; 3 – заэвтектические сплавы |

|

Рис. 3. Схема микроструктур сплавов: А + (А + В) – доэвтектического; Э(А + В) – эвтектического; В + (А + В) – заэвтектического |