- •А. Г. Маклаков Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика: Учебник для вузов

- •От автора

- •Раздел 1. Роль и место профессионального психологического отбора в современном обществе

- •Глава 1. Управление персоналом как элемент эффективного бизнеса

- •Основные предпосылки эффективного бизнеса

- •Менеджмент в сфере экономической деятельности

- •История изменения отношения к персоналу в процессе эволюции менеджмента

- •Основные периоды развития менеджмента как научной дисциплины

- •Анри Файоль об организации производства

- •Персонал как главное достояние организации

- •Общие понятия об управлении персоналом

- •Основные подходы к трактовке роли руководителя организации и его стиля взаимодействия с персоналом

- •Решение проблем управления персоналом в российской практике

- •Содержание кадровой политики современного предприятия

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 2. Человек как субъект труда и объект научного познания

- •Человек как биосоциальное существо

- •Теоретические проблемы прогнозирования поведения человека

- •Человек как объект психологического изучения

- •Соотношение социального и биологического в психике человека и проблема отбора персонала

- •Общее понятие о деятельности человека

- •Роль и место труда в жизни человека

- •Человек как субъект трудовой деятельности

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 3. Общее понятие о профессиональном психологическом отборе

- •Краткая история возникновения и развития профессионального психологического отбора

- •Что такое профессиональный психологический отбор?

- •Профессиональный психологический отбор в структуре современных наук

- •Структура мероприятий профессионального психологического отбора

- •Основные этапы разработки и осуществления мероприятий профессионального психологического отбора

- •От чего зависит эффективность мероприятий профессионального психологического отбора?

- •Морально-нравственные и этические проблемы профессионального психологического отбора

- •Моральные принципы поведения психолога при психологическом обследовании

- •Проблема дискриминации в структуре задач профессионального психологического обора

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Раздел 2. Теоретические основы профессионального психологического отбора

- •Глава 4. Индивидуальные психологические различия и методологические проблемы профессионального психологического отбора

- •Краткая история возникновения проблемы индивидуальных различий людей и развития дифференциальной психологии

- •Это интересно

- •Общее понятие о свойствах нервной системы и типологических особенностях их проявления

- •Свойства нервной системы и решение практических задач профессионального психологического отбора

- •Темперамент и индивидуальные различия людей

- •Классификация темпераментов (по в. Вундту)

- •Экспериментальные теории личности и проблема индивидуальных различий

- •Обобщение данных путем группировки признаков личности (по столбцам)

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 5. Психология способностей как методологическая проблема профессионального психологического отбора

- •Общее понятие о способностях человека

- •Современные подходы к изучению проблемы способностей

- •Виды способностей

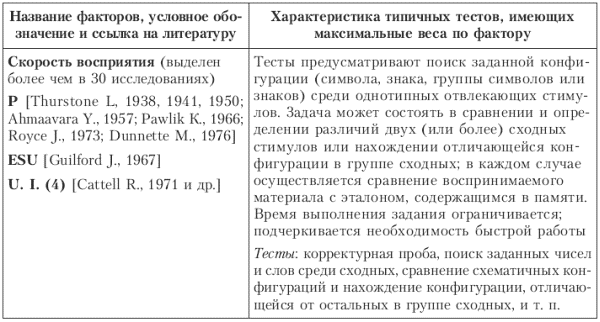

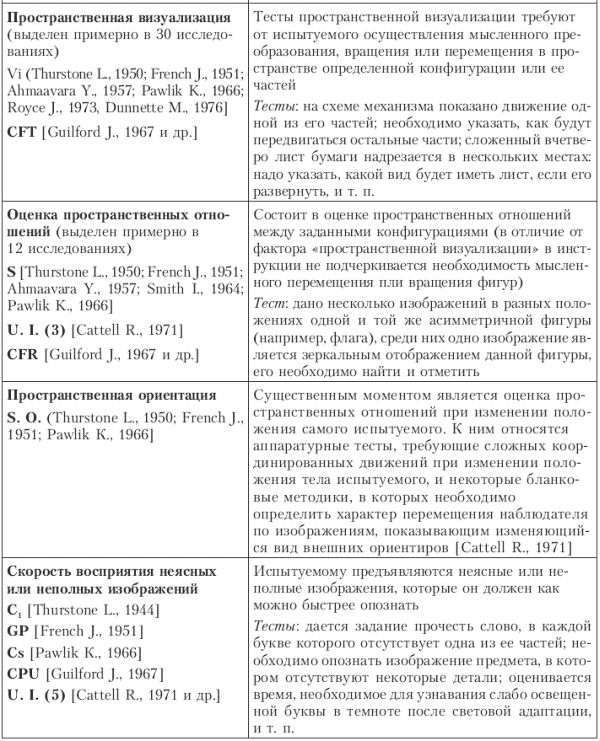

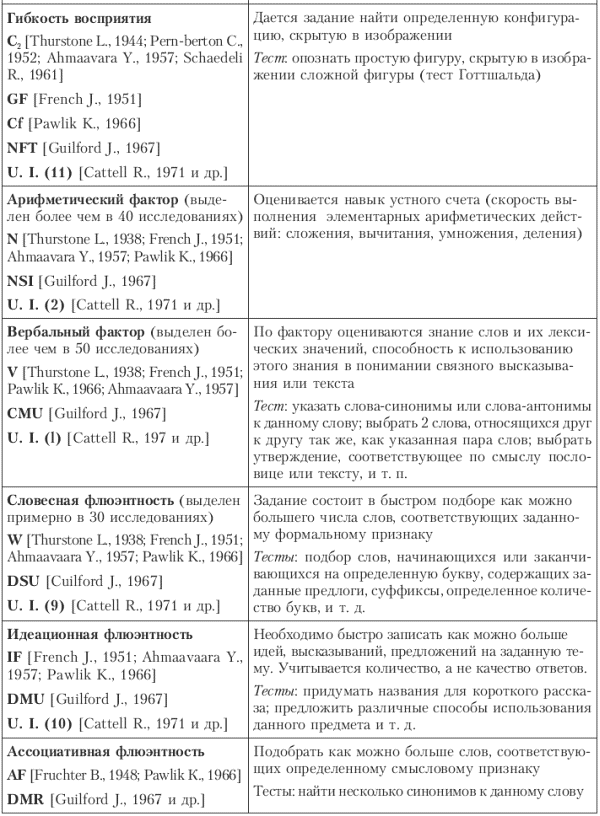

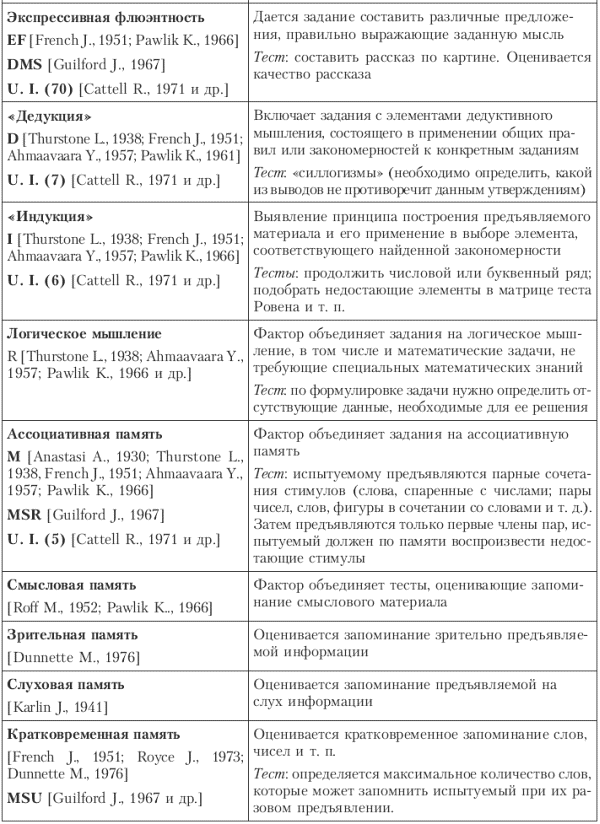

- •Характеристика факторов интеллекта

- •Способности и профессионально важные качества человека

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 6. Психодиагностика как основной элемент профессионального психологического отбора

- •Общее понятие о психодиагностике

- •Особенности измерения в современной психодиагностике

- •Уровни измерения по Стивенсону

- •Краткая история возникновения и развития психологического тестирования

- •Типы тестов

- •Характеристика субшкал батареи тестов интеллекта «кр-3-85»

- •Пример заданий в субтесте «Числовые ряды», входящего в состав батареи тестов интеллекта «кр-3-85»

- •Требования, предъявляемые к психодиагностическим методикам профотбора

- •Ошибки при проведении мероприятий ппо

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 7. Общие вопросы методологии организации и проведения профессионального психологического отбора

- •Два подхода к выбору методологии решения задач профессионального психологического отбора

- •Свойства личности и социальные способности человека

- •Характеристика основных шкал теста neo pi-r

- •Личностный адаптационный потенциал как характеристика социально обусловленной способности человека

- •Первичные элементы структуры личностного адаптационного потенциала

- •Характеристика базовых шкал теста мао «Адаптивность»

- •Две точки зрения на использование метода ассессмент-центра в решении задач отбора персонала

- •Сфера компетенции профессионального психологического отбора

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Раздел 3. Технология профессионального психологического отбора

- •Глава 8. Технология выявления профессионально важных качеств

- •Метод инженерно-психологического анализа деятельности (метод профессиографии)

- •Структура профессиограммы

- •Принципиальная схема и содержание профессиограммы

- •Организации и проведение экспертной оценки пвк с помощью психографических опросников

- •Оформление и представление результатов психографического опроса

- •Метод классификации видов деятельности

- •Метод пилотажного обследования

- •Метод двух портретов

- •Значимые для выявления пвк свойства (пп т.П. Зинченко)[59]

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 9. Основные принципы, методы и технология подбора методик для решения задач профессионального психологического отбора

- •Основные принципы выбора методик для проведения мероприятий профессионального психологического обора

- •Основные этапы оценки степени пригодности методик для решения задач профессионального психологического отбора

- •Оценка надежности и валидности психологического теста

- •Процентное распределение случаев под нормальной кривой

- •Результаты факторного анализа первичных шкал теста мао «Адаптивность»

- •Матрица интеркорреляций факторов второго порядка

- •Основные принципы и способы проведения пилотажного исследования

- •Математико-статистический анализ результатов проведения пилотажного исследования

- •Принципы и методы отбора критериев успешности профессиональной деятельности

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 10. Принципы и методы формирования итогового заключения о профессиональной психологической пригодности

- •Разработка нормативов, отражающих степень профессиональной пригодности кандидата

- •Общий принцип перевода первичных показателей в станайны

- •Основные методы определения алгоритма вынесения итогового заключения о профессиональной психологической пригодности

- •Множественная регрессия

- •Вариант логического алгоритма вынесения итогового заключения о профессиональной психологической пригодности, построенного на принципах концептуального подхода

- •Вариант общепсихологической классификации профессий

- •Формализация результатов профессионального психологического отбора

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 11. Реализация мероприятий профессионального психологического отбора в практической деятельности организации

- •Методология определения потребностей организации в персонале

- •Увеличение масштабов производства или открытие нового производства.

- •Рекрутинг персонала

- •Проведение психологического обследования

- •Вынесение итогового заключения о профессиональной психологической пригодности

- •Анализ эффективности мероприятий профессионального психологического отбора

- •Соотношение результатов реальной успешности с показателями групп профессиональной психологической пригодности в экспериментальной выборке

- •Оценка экономической эффективности профессионального психологического отбора

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Раздел 4. Разработка системы ппо на примере гипотетической организации «дельта-юкон»

- •Глава 12. Подготовка к осуществлению мероприятий по разработке системы ппо и проведение психографического исследования

- •Общие сведения об организации-заказчике и их интерпретация

- •Общие сведения об организации «Дельта-Юкон»

- •Что следует считать организационными трудностями

- •Сбор косвенных сведений о профессионально важных качествах

- •Определение группы экспертов для изучения профессионально важных качеств

- •Анализ ответов руководства «Дельта-Юкон» на вопросы собеседования

- •Подготовка к экспериментальному исследованию

- •Проведение психографического исследования

- •Обработка ответов экспертов на вопросы психографического опросника.

- •Наиболее значимые качества менеджера по продажам

- •Сопоставление профессионально важных качеств менеджеров по продажам, выявленных на основе анализа ответов экспертов, и продавцов-консультантов, представленных в профессиограмме е. С. Романовой

- •Результаты обобщенного мнения экспертов в отношении значимости характеристик памяти для успешной профессиональной деятельности менеджера по продажам

- •Заключение

- •Задания для формирования практических навыков

- •Вариант ответов экспертов на вопросы психографического опросника

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 13. Подбор и апробация психодиагностических методик системы ппо для гипотетического предприятия «Дельта-Юкон»

- •Анализ взаимосвязи профессионально важных качеств и формирование экспериментальной структуры пвк менеджера по продажам

- •Выбор психодиагностических методик для проведения мероприятий ппо

- •Оценка степени пригодности выбранных методик для решения задач ппо

- •Анализ результатов пилотажного обследования

- •Анализ статистически достоверных различий по показателям психологических методик между группами успешных и малоуспешных менеджеров по продажам предприятия «Дельта-Юкон»

- •Заключение

- •Задания для формирования практических навыков

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 14. Разработка алгоритма вынесения итогового заключения о профессиональной психологической пригодности

- •Разработка стэновых шкал для методик профессионального психологического отбора

- •Значения стэновых шкал для методик, используемых в системе ппо кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам

- •Разработка алгоритма вынесения итогового заключения о профессиональной психологической пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам предприятия «Дельта-Юкон»

- •Порядок определения по блоку общих способностей группы профессиональной психологической пригодности, к которой относятся кандидаты на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам

- •Порядок определения общей группы профессиональной психологической пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам предприятия «Дельта-Юкон»

- •Порядок проверки алгоритма итогового заключения в процессе практической деятельности

- •Заключение

- •Задания для формирования практических навыков

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 15. Организация профессионального психологического отбора кандидатов на замещение вакантных должностей в гипотетической организации «Дельта-Юкон»

- •Основные разделы и содержание инструкции по организации и проведению мероприятий ппо

- •Оценка уровня общего интеллектуального развития

- •Краткая характеристика субтестов методики «кр-3-85», используемых в мероприятиях ппо

- •Перевод в стэны результатов, полученных по субтестам методики «кр-3-85», и определение категории профессиональной пригодности по показателю уровня оир

- •Оценка личностного адаптационного потенциала кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам

- •Перевод результатов в стэны и определение категории профессиональной пригодности по показателю лап

- •Перевод в стэны результатов, полученных по шкалам 3-го уровня методики мао «Адаптивность»

- •Краткая интерпретация шкал 3-го уровня опросника мло

- •Порядок определения общей группы профессиональной психологической пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам предприятия «Дельта-Юкон»

- •Порядок определения группы профессиональной психологической пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам предприятия «Дельта-Юкон» по блоку общих способностей

- •Разработка приложений для инструкции о порядке организации и проведении отбора кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам предприятия «Дельта-Юкон»

- •Журнал учета работы психолога кадровой службы предприятия «Дельта-Юкон»

- •Инструкция по исследованию уровня общего интеллектуального развития с использованием субтестов методики «кр-3-85»

- •Демонстрационный плакат 1

- •Демонстрационный плакат 2

- •Демонстрационный плакат 3

- •Демонстрационный плакат 4

- •Инструкция по оценке адаптационных способностей с помощью многоуровневого личностного опросника «Адаптивность»

- •Демонстрационный плакат 8

- •Регистрационный лист

- •Образец бланка со стимульным материалом для субтеста «Аналогии»

- •Итоговое заключение о профессиональной психологической пригодности кандидата на замещение вакантной должности менеджера по продажам предприятия «Дельта-Юкон»

- •Результаты психологического обследования

- •Итоговое заключение

- •Особенности использования компьютерных систем профессионального психологического отбора

- •Создание компьютерного варианта системы ппо: постановка задачи программисту

- •Порядок проверки компьютерного варианта системы ппо

- •Заключение

- •Задания для формирования практических навыков

- •Вопросы для самоконтроля

- •Заключение

- •Примечания

Характеристика факторов интеллекта

Как уже было отмечено, попытки выявить самостоятельные факты интеллекта в ходе экспериментальных исследований позволили обнаружить интеллектуальные свойства, которые достаточно точно диагностируются с помощью различных методик. Однако эти факторы нельзя рассматривать в качестве самостоятельных, поскольку они в тех или иных условиях коррелируют между собой. Данное обстоятельство позволяет говорить с определенной долей уверенности о наличии какого-то интегрального фактора, называемого «общие способности». Однако тогда возникает вопрос о том, что включать в общие способности?

Попытку очертить границы понятия «общие способности» предпринимали многие ученные, в том числе С. Л. Рубинштейн, который выделял общую и специальную одаренность. Он считал, что общая одаренность наиболее тесно связана с более общими условиями ведущих форм человеческой деятельности. Соответственно специальная одаренность в большей степени связана с особенными видами деятельности. Достаточно близки к позиции С. Л. Рубинштейна и взгляды Б. М. Теплова, Д. Н. Завалишиной и др. Вместе с этим следует отметить, что, несмотря на кажущееся логическое обоснование существования общих способностей, определить четкую границу между общими и специальными способностями до настоящего времени не удалось. В свою очередь, данное обстоятельство не позволяет ответить на вопрос о том, что следует включать в содержание общих способностей.

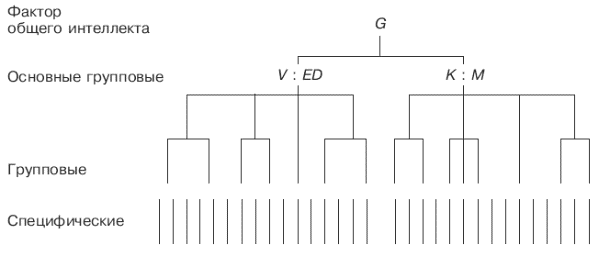

Хотя содержание общих способностей и не определено, тем не менее многие ученые, опираясь на результаты экспериментальных исследований, склонны считать, что существует некая иерархия способностей. Причем вариантов иерархических факторных моделей способностей, особенно интеллекта, в современной психологии очень много. Такие модели можно найти в работах Р. Кеттелла[33], Дж. Хорна[34] и др. Причем такие исследования характерны не только для американской, но и для английской психологической школы и др. Так, английский исследователь П. Вернон предлагает следующую иерархию интеллектуальных факторов: на вершине иерархии – фактор общего интеллекта (G), затем следуют основные групповые факторы (V: ED – вербально-числовой и К: М – практически-механически-пространственный), затем – групповые и специфические факторы (рис 5.1).

Рис. 5.1. Иерархическая модель факторов интеллекта (по П. Вернону)

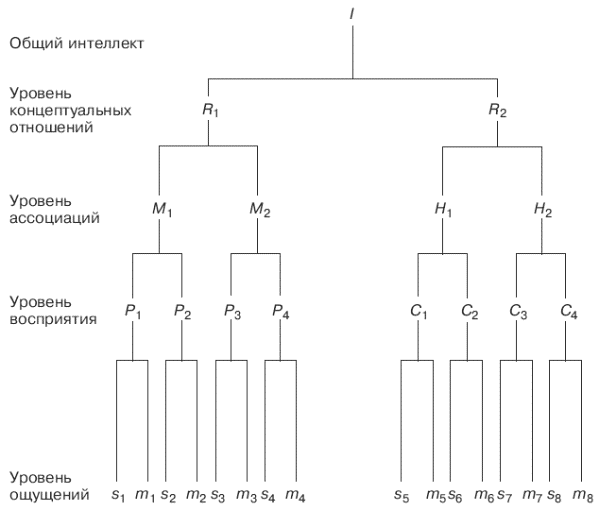

Своеобразную модель интеллекта предложил Г. Барт. Он разработал модель интеллекта в виде иерархии определенных функций (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Иерархическая модель факторов интеллекта (по Г. Барту)

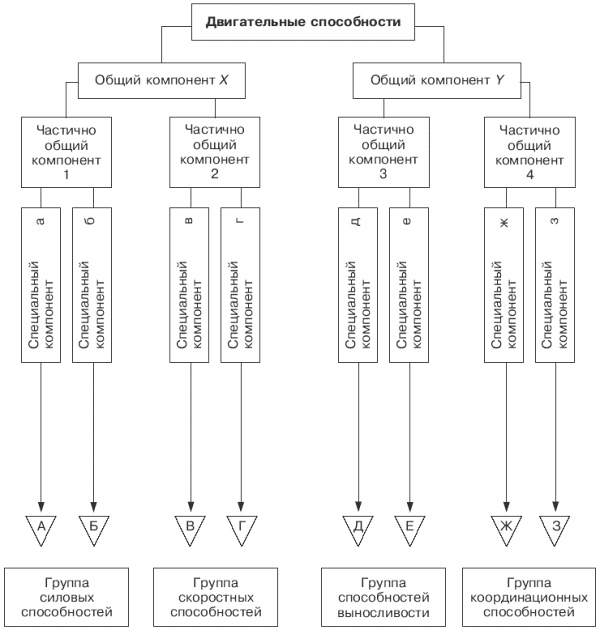

В ходе дальнейших исследований было установлено, что иерархия способностей характерна для интеллекта, кроме того, она проявляется в моторных способностях. Например, экспериментальные исследования в сфере спорта показывают, что в проявлении двигательных способностей и качеств имеются как более общие, так и более частные компоненты. По данным Ф. Генри и его соавторов, существует некий общий «фактор скорости» для различных видов времени реакции, который можно рассматривать в качестве проявления общих способностей спортсменов, занимающихся разными видами спорта. Практически для всех видов спорта, связанных с выносливостью, общим компонентом служит способность поддерживать волевое усилие на фоне наступившего утомления. Однако следует отметить, что для различных видов спорта в качестве общих могут рассматриваться совершенно разные компоненты.

Таким образом, можно сделать вывод, что в отношении двигательных способностей, так же как и в отношении интеллектуальных, характерно наличие определенной иерархической структуры, состоящей из более интегральных и более частных элементов. По мнению Е. П. Ильина, принципиальная схема вертикальной структуры двигательной способности может быть представлена иерархической совокупностью общих, менее общих и частных компонентов (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Вертикальная структура двигательных способностей (по Е. П. Ильину)

Если вы сопоставите схемы, представленные на рис. 5.1 и 5.2, со схемой, представленной на рис. 5.3, то заметите, что они очень похожи. Данное обстоятельство связано не со стремлением авторов походить друг на друга, а с тем, что в их самостоятельных исследованиях, проводимых на разных испытуемых и в разное время, были обнаружены одни и те же тенденции. Все это позволяет признать гипотетическую возможность существования некоторых интегральных (или общих) способностей. Однако поскольку четкого представления о том, что следует относить к числу общих способностей, нет, то разные авторы по-разному решают для себя эту проблему. Одни относят к общим способностям природные способности, присущие всем людям как представителям одного биологического вида, другие – специфические человеческие особенности и т. д.

Исходя из вышеизложенного материала следует признать, что при проведении мероприятий профессионального психологического отбора представляется целесообразным оценивать как общие, так и частные способности. В этом случае становится возможным получить наиболее полную характеристику способностей кандидата и более точно оценить соответствие особенностей развития его способностей требованиям профессиональной деятельности. Однако в этом случае вполне правомочен вопрос о том, что относить к общим способностям? Этот вопрос является одним из наиболее сложных при изучении проблем психологии способностей. Тем не менее возможные пути решения данного вопроса на практике существуют. Речь о них пойдет в главе 7.

Также обращает на себя внимания тот факт, что в настоящее время практически никто из исследователей не говорит о социальных способностях как об особом виде человеческих способностей. Однако, учитывая биосоциальную сущность человека, вероятно, можно было бы предположить, что определенные личностные качества человека в конкретных социально-исторических условиях проявляются как своеобразные социальные способности. Тем не менее такой постановки вопроса в научной литературе практически не встречается. На это есть ряд причин.

Во-первых, большинство исследователей, говоря о природе способностей, считают, что они или врожденные, или социально обусловленные (т. е. на основе врожденных задатков формируются способности, которые сами по себе, независимо от их содержания, являются социальными). При таком подходе говорить о социальных способностях не представляется возможным, поскольку в любом случае понятие социальных способностей как особого вида человеческих способностей оказывается неприемлемым ни для одной из этих точек зрения. Одним предположение о наличии социальных способностей может показаться абсурдным, а другим – лишенным смысла, поскольку и так все способности социальны. В лучшем случае сторонники как первой, так и второй точки зрения представляют себе свойства личности как факторы, препятствующие или, наоборот, помогающие проявлению способностей. Поэтому рассматривать социальные способности как некий феномен становится возможным лишь с позиции функционально-деятельностного подхода, выделяя в качестве самостоятельных преимущественно врожденные и преимущественно социальные способности.

Во-вторых, рассмотрение вопроса о наличии социальных способностей как особого вида способностей человека затруднено различными точками зрения исследователей на вопрос о соотношении социального и биологического в личности человека. Признание факта, что могут существовать преимущественно социальные способности, предполагает автоматическое признание и того, что биологическое может быть представлено в личности определенным образом. В данном случае принятию факта существования преимущественно социальных способностей в наибольшей степени отвечает позиция Б. Г. Ананьева, который утверждал, что в процессе социального развития отдельные индивидные свойства, многократно трансформируясь и опосредуясь свойствами личности, могут войти в структуру личности. Соответственно приверженность противоположному мнению по поводу соотношения биологического и социального в личности (например, А. Н. Леонтьев), которое базируется на утверждении, что индивидные свойства никогда не смогут стать личностными, приводит к отрицанию существования социальных способностей, поскольку способности все же предполагают наличие определенных врожденных задатков. Поэтому с этой точки зрения представляется целесообразным признание врожденности способностей, нежели признание факта существования особых социальных способностей.

В связи с этим возникает вопрос о том, насколько реально предположение о существовании преимущественно социальных способностей. В поддержку данного предположения говорит тот факт, что среди различных психологических характеристик личности человека есть такие, которые иначе как способности и не определяются. Например, эмпатия – способность, отражающая возможность адекватного восприятия другого человека на уровне осмысления его внутреннего состояния, особенностей переживания и др. В ее основе лежат врожденные задатки, обеспечивающие возможность восприятия другого человека (речь, слух, зрение и т. д.). Однако проявление эмпатии обусловлено прежде всего социальной природой человека и не может быть объяснено лишь психофизиологическими детерминантами. Подобных примеров, подтверждающих реальное существование социальных способностей, можно привести достаточно много. Социальные способности также имеют свою иерархическую структуру, а их оценка при проведении мероприятий профессионального психологического отбора чрезвычайно важна для достижения высокой прогностичности суждения о соответствии качеств кандидата требованиям конкретной деятельности. Неслучайно в западноевропейской и американской школах индустриальной психологии существует понятие «большая пятерка личностных качеств» (более подробно оно рассматривается в главе 7).

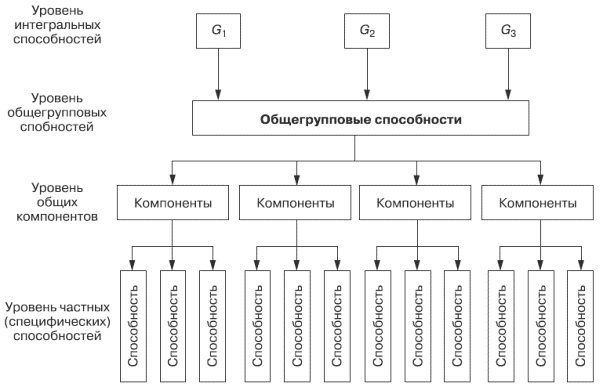

Таким образом, если признать существование преимущественно социальных способностей (интегральные образования, формирующиеся на основе врожденных задатков в процессе социального развития индивида, где доминирующая роль принадлежит личностным качествам) и преимущественно врожденных (представляющих собой своеобразную реализацию психофизиологических функций), то иерархическая структура способностей, вероятно, могла бы выглядеть следующим образом.

На вершине иерархии находятся три фактора G, представляющие собой три наиболее интегральных объединения способностей. Соответственно G – фактор общего интеллектуального развития, G – фактор общего физического развития, G – фактор общего развития социальных способностей. Содержание этих факторов, как уже было отмечено выше, до настоящего времени четко не определено, но их существование вытекает из анализа результатов разнообразных экспериментальных исследований. При этом можно предположить, что фактор G в большей степени связан с реализацией психических познавательных процессов. Фактор G прежде всего отражает некую интегральную характеристику реализации психомоторных функций, и наконец, фактор G является своеобразной интегральной характеристикой, отражающей особенности формирования и регуляции мотивированного поведения (исключительно социального по своей сути). Далее следуют факторы, которые могут быть охарактеризованы как общие групповые. Они включают в себя способности, которые важны для достижения успеха в разных видах деятельности. Далее следуют факторы, содержащие частично общий компонент, влияющий на проявление специфических способностей. Завершают иерархию специфические (частные) способности (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Иерархия способностей с позиции функционалыно-деятелыностного подхода

Однако вполне логичен вопрос о том, имеет ли смысл обосновывать какую-либо структуру способностей, если речь идет о практическом использовании психологических знаний? Вероятно, на этот вопрос следует дать утвердительный ответ, поскольку то или иное представление о структуре способностей определяет специфику подхода к решению задач профессионального психологического отбора. Если придерживаться изложенной выше структуры способностей, то при осуществлении диагностики развития способностей следует оценивать как общие способности, так и специфические, поскольку в этом случае будет получена более полная и более точная информация о способностях кандидата, что повышает прогностичность профотбора.

Вместе с тем следует отметить, что оценка развития способностей при проведении мероприятий профотбора выполняется в виде комплексной оценки развития ПВК (профессионально важных качеств). При этом ПВК и способности – понятия далеко не тождественные. Что же такое ПВК и как они соотносятся со способностями?