- •А. Г. Маклаков Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика: Учебник для вузов

- •От автора

- •Раздел 1. Роль и место профессионального психологического отбора в современном обществе

- •Глава 1. Управление персоналом как элемент эффективного бизнеса

- •Основные предпосылки эффективного бизнеса

- •Менеджмент в сфере экономической деятельности

- •История изменения отношения к персоналу в процессе эволюции менеджмента

- •Основные периоды развития менеджмента как научной дисциплины

- •Анри Файоль об организации производства

- •Персонал как главное достояние организации

- •Общие понятия об управлении персоналом

- •Основные подходы к трактовке роли руководителя организации и его стиля взаимодействия с персоналом

- •Решение проблем управления персоналом в российской практике

- •Содержание кадровой политики современного предприятия

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 2. Человек как субъект труда и объект научного познания

- •Человек как биосоциальное существо

- •Теоретические проблемы прогнозирования поведения человека

- •Человек как объект психологического изучения

- •Соотношение социального и биологического в психике человека и проблема отбора персонала

- •Общее понятие о деятельности человека

- •Роль и место труда в жизни человека

- •Человек как субъект трудовой деятельности

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 3. Общее понятие о профессиональном психологическом отборе

- •Краткая история возникновения и развития профессионального психологического отбора

- •Что такое профессиональный психологический отбор?

- •Профессиональный психологический отбор в структуре современных наук

- •Структура мероприятий профессионального психологического отбора

- •Основные этапы разработки и осуществления мероприятий профессионального психологического отбора

- •От чего зависит эффективность мероприятий профессионального психологического отбора?

- •Морально-нравственные и этические проблемы профессионального психологического отбора

- •Моральные принципы поведения психолога при психологическом обследовании

- •Проблема дискриминации в структуре задач профессионального психологического обора

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Раздел 2. Теоретические основы профессионального психологического отбора

- •Глава 4. Индивидуальные психологические различия и методологические проблемы профессионального психологического отбора

- •Краткая история возникновения проблемы индивидуальных различий людей и развития дифференциальной психологии

- •Это интересно

- •Общее понятие о свойствах нервной системы и типологических особенностях их проявления

- •Свойства нервной системы и решение практических задач профессионального психологического отбора

- •Темперамент и индивидуальные различия людей

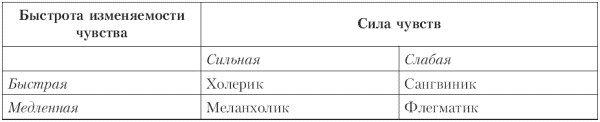

- •Классификация темпераментов (по в. Вундту)

- •Экспериментальные теории личности и проблема индивидуальных различий

- •Обобщение данных путем группировки признаков личности (по столбцам)

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 5. Психология способностей как методологическая проблема профессионального психологического отбора

- •Общее понятие о способностях человека

- •Современные подходы к изучению проблемы способностей

- •Виды способностей

- •Характеристика факторов интеллекта

- •Способности и профессионально важные качества человека

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 6. Психодиагностика как основной элемент профессионального психологического отбора

- •Общее понятие о психодиагностике

- •Особенности измерения в современной психодиагностике

- •Уровни измерения по Стивенсону

- •Краткая история возникновения и развития психологического тестирования

- •Типы тестов

- •Характеристика субшкал батареи тестов интеллекта «кр-3-85»

- •Пример заданий в субтесте «Числовые ряды», входящего в состав батареи тестов интеллекта «кр-3-85»

- •Требования, предъявляемые к психодиагностическим методикам профотбора

- •Ошибки при проведении мероприятий ппо

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 7. Общие вопросы методологии организации и проведения профессионального психологического отбора

- •Два подхода к выбору методологии решения задач профессионального психологического отбора

- •Свойства личности и социальные способности человека

- •Характеристика основных шкал теста neo pi-r

- •Личностный адаптационный потенциал как характеристика социально обусловленной способности человека

- •Первичные элементы структуры личностного адаптационного потенциала

- •Характеристика базовых шкал теста мао «Адаптивность»

- •Две точки зрения на использование метода ассессмент-центра в решении задач отбора персонала

- •Сфера компетенции профессионального психологического отбора

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Раздел 3. Технология профессионального психологического отбора

- •Глава 8. Технология выявления профессионально важных качеств

- •Метод инженерно-психологического анализа деятельности (метод профессиографии)

- •Структура профессиограммы

- •Принципиальная схема и содержание профессиограммы

- •Организации и проведение экспертной оценки пвк с помощью психографических опросников

- •Оформление и представление результатов психографического опроса

- •Метод классификации видов деятельности

- •Метод пилотажного обследования

- •Метод двух портретов

- •Значимые для выявления пвк свойства (пп т.П. Зинченко)[59]

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 9. Основные принципы, методы и технология подбора методик для решения задач профессионального психологического отбора

- •Основные принципы выбора методик для проведения мероприятий профессионального психологического обора

- •Основные этапы оценки степени пригодности методик для решения задач профессионального психологического отбора

- •Оценка надежности и валидности психологического теста

- •Процентное распределение случаев под нормальной кривой

- •Результаты факторного анализа первичных шкал теста мао «Адаптивность»

- •Матрица интеркорреляций факторов второго порядка

- •Основные принципы и способы проведения пилотажного исследования

- •Математико-статистический анализ результатов проведения пилотажного исследования

- •Принципы и методы отбора критериев успешности профессиональной деятельности

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 10. Принципы и методы формирования итогового заключения о профессиональной психологической пригодности

- •Разработка нормативов, отражающих степень профессиональной пригодности кандидата

- •Общий принцип перевода первичных показателей в станайны

- •Основные методы определения алгоритма вынесения итогового заключения о профессиональной психологической пригодности

- •Множественная регрессия

- •Вариант логического алгоритма вынесения итогового заключения о профессиональной психологической пригодности, построенного на принципах концептуального подхода

- •Вариант общепсихологической классификации профессий

- •Формализация результатов профессионального психологического отбора

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 11. Реализация мероприятий профессионального психологического отбора в практической деятельности организации

- •Методология определения потребностей организации в персонале

- •Увеличение масштабов производства или открытие нового производства.

- •Рекрутинг персонала

- •Проведение психологического обследования

- •Вынесение итогового заключения о профессиональной психологической пригодности

- •Анализ эффективности мероприятий профессионального психологического отбора

- •Соотношение результатов реальной успешности с показателями групп профессиональной психологической пригодности в экспериментальной выборке

- •Оценка экономической эффективности профессионального психологического отбора

- •Заключение

- •Вопросы для самоконтроля

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Раздел 4. Разработка системы ппо на примере гипотетической организации «дельта-юкон»

- •Глава 12. Подготовка к осуществлению мероприятий по разработке системы ппо и проведение психографического исследования

- •Общие сведения об организации-заказчике и их интерпретация

- •Общие сведения об организации «Дельта-Юкон»

- •Что следует считать организационными трудностями

- •Сбор косвенных сведений о профессионально важных качествах

- •Определение группы экспертов для изучения профессионально важных качеств

- •Анализ ответов руководства «Дельта-Юкон» на вопросы собеседования

- •Подготовка к экспериментальному исследованию

- •Проведение психографического исследования

- •Обработка ответов экспертов на вопросы психографического опросника.

- •Наиболее значимые качества менеджера по продажам

- •Сопоставление профессионально важных качеств менеджеров по продажам, выявленных на основе анализа ответов экспертов, и продавцов-консультантов, представленных в профессиограмме е. С. Романовой

- •Результаты обобщенного мнения экспертов в отношении значимости характеристик памяти для успешной профессиональной деятельности менеджера по продажам

- •Заключение

- •Задания для формирования практических навыков

- •Вариант ответов экспертов на вопросы психографического опросника

- •Литература для самостоятельного изучения

- •Глава 13. Подбор и апробация психодиагностических методик системы ппо для гипотетического предприятия «Дельта-Юкон»

- •Анализ взаимосвязи профессионально важных качеств и формирование экспериментальной структуры пвк менеджера по продажам

- •Выбор психодиагностических методик для проведения мероприятий ппо

- •Оценка степени пригодности выбранных методик для решения задач ппо

- •Анализ результатов пилотажного обследования

- •Анализ статистически достоверных различий по показателям психологических методик между группами успешных и малоуспешных менеджеров по продажам предприятия «Дельта-Юкон»

- •Заключение

- •Задания для формирования практических навыков

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 14. Разработка алгоритма вынесения итогового заключения о профессиональной психологической пригодности

- •Разработка стэновых шкал для методик профессионального психологического отбора

- •Значения стэновых шкал для методик, используемых в системе ппо кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам

- •Разработка алгоритма вынесения итогового заключения о профессиональной психологической пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам предприятия «Дельта-Юкон»

- •Порядок определения по блоку общих способностей группы профессиональной психологической пригодности, к которой относятся кандидаты на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам

- •Порядок определения общей группы профессиональной психологической пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам предприятия «Дельта-Юкон»

- •Порядок проверки алгоритма итогового заключения в процессе практической деятельности

- •Заключение

- •Задания для формирования практических навыков

- •Вопросы для самоконтроля

- •Глава 15. Организация профессионального психологического отбора кандидатов на замещение вакантных должностей в гипотетической организации «Дельта-Юкон»

- •Основные разделы и содержание инструкции по организации и проведению мероприятий ппо

- •Оценка уровня общего интеллектуального развития

- •Краткая характеристика субтестов методики «кр-3-85», используемых в мероприятиях ппо

- •Перевод в стэны результатов, полученных по субтестам методики «кр-3-85», и определение категории профессиональной пригодности по показателю уровня оир

- •Оценка личностного адаптационного потенциала кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам

- •Перевод результатов в стэны и определение категории профессиональной пригодности по показателю лап

- •Перевод в стэны результатов, полученных по шкалам 3-го уровня методики мао «Адаптивность»

- •Краткая интерпретация шкал 3-го уровня опросника мло

- •Порядок определения общей группы профессиональной психологической пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам предприятия «Дельта-Юкон»

- •Порядок определения группы профессиональной психологической пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам предприятия «Дельта-Юкон» по блоку общих способностей

- •Разработка приложений для инструкции о порядке организации и проведении отбора кандидатов на замещение вакантных должностей менеджеров по продажам предприятия «Дельта-Юкон»

- •Журнал учета работы психолога кадровой службы предприятия «Дельта-Юкон»

- •Инструкция по исследованию уровня общего интеллектуального развития с использованием субтестов методики «кр-3-85»

- •Демонстрационный плакат 1

- •Демонстрационный плакат 2

- •Демонстрационный плакат 3

- •Демонстрационный плакат 4

- •Инструкция по оценке адаптационных способностей с помощью многоуровневого личностного опросника «Адаптивность»

- •Демонстрационный плакат 8

- •Регистрационный лист

- •Образец бланка со стимульным материалом для субтеста «Аналогии»

- •Итоговое заключение о профессиональной психологической пригодности кандидата на замещение вакантной должности менеджера по продажам предприятия «Дельта-Юкон»

- •Результаты психологического обследования

- •Итоговое заключение

- •Особенности использования компьютерных систем профессионального психологического отбора

- •Создание компьютерного варианта системы ппо: постановка задачи программисту

- •Порядок проверки компьютерного варианта системы ппо

- •Заключение

- •Задания для формирования практических навыков

- •Вопросы для самоконтроля

- •Заключение

- •Примечания

Классификация темпераментов (по в. Вундту)

Вероятно, наибольший вклад В. Вундта в изучение темперамента заключается в том, что он создал возможность не только учитывать при описании типов темперамента результаты наблюдения за поведением людей, но и использовать объективные данные. Он же одним из первых высказал мысль о том, что каждый темперамент имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Следует отметить, что подход, предложенный В. Вундтом, нашел свое дальнейшее развитие как в экспериментальной психологии личности, так и в дифференциальной психофизиологии, в том числе при анализе взаимосвязи свойств нервной системы и типологических особенностей поведения.

И. П. Павлов в 1927 г. предпринял попытку перевести учение о типах темперамента на новую научную основу и предложил понимать под темпераментом тип высшей нервной деятельности. В основу такого толкования он положил наличие у животных и человека определенной выраженности свойств нервной системы. При этом в классификации типов высшей нервной деятельности он прежде всего делал упор на соотношение возбуждения и торможения, а затем – на силу нервной системы. Пытаясь дать физиологическое обоснование различных типов поведения, И. П. Павлов пришел к выводу о том, что поведение во многом обусловлено особенностями сочетания типологических особенностей проявления свойств нервной системы. Вероятно, именно поэтому он стал отождествлять типы темпераментов с типами высшей нервной деятельности. В результате в окончательном варианте его классификация была следующей:

– Холерический тип (безудержный): сильная неуравновешенная нервная система.

– Сангвинический тип (уравновешенный): сильная уравновешенная подвижная нервная система.

– Флегматический тип (инертный): сильная уравновешенная инертная нервная система.

– Меланхолический тип (слабый, тормозный): слабая нервная система.

Бесспорно, подход, предложенный И. П. Павловым, включал в себя ряд положительных моментов, поскольку он попытался связать психологические категории поведения, в частности темперамент, с современной ему физиологической базой, с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы. Вместе с тем данный подход содержал глубокие внутренние противоречия. Например, позднее было установлено, что сочетания типологических особенностей в проявлении свойств нервной системы, о которых говорил И. П. Павлов, на практике встречаются достаточно редко. Кроме этого, И. П. Павлов не смог предложить единый подход к выделению типов. В одном случае он говорит о трех типологических особенностях, в другом – о двух, а в третьем – всего об одной: слабости нервной системы.

Также следует отметить, что современные исследования показали, что классификация темпераментов на основе сочетания свойств нервной системы, предложенная И. П. Павловым, не совсем точна. Так, относительно недавно экспериментально было установлено, что холерический тип поведения связан не с силой нервной системы, а с ее слабостью.

В последующем ученики и последователи И. П. Павлова неоднократно предпринимали попытки разрешить выявленные противоречия, но в полной мере сделать этого им не удалось. Позднее в отечественной науке сложились две уникальные психофизиологические школы, которые также рассматривали проблему темперамента. Одна из этих школ – пермская психофизиологическая школа В. С. Мерлина, другая – психофизиологическая школа Б. М. Теплова.

Подход к изучению темперамента В. С. Мерлина заключался в изучении частных проявлений темперамента – его свойств. Под свойствами темперамента В. С. Мерлин понимал такие природные психические свойства, которые характеризуют динамическую сторону психической деятельности: быстроту возникновения и устойчивость психических процессов, их интенсивность, направленность психической деятельности и т. д. Таким образом, по мнению В. С. Мерлина, свойства темперамента характеризуют именно особенности психической деятельности, а не физиологические процессы, хотя последние и связаны с ними. К свойствам темперамента В. С. Мерлин относил такие, как сенситивность (чувствительность), реактивность (легкость возникновения реакции, побуждения к действию), пластичность (изменчивость) – ригидность (инертность) установок, тревожность (склонность к беспокойству), экстравертированность (открытость, общительность) – интровертированность (замкнутость), эмоциональная возбудимость, экспрессивность (энергичность проявления эмоций в жестах, речи), активность произвольной целенаправленной деятельности.

Следует отметить, что в основе исследований темперамента, проводимых В. С. Мерлином, лежали представления И. П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. Однако такую характеристику свойств темперамента он считал недостаточной, и поэтому помимо типа высшей нервной деятельности, по И. П. Павлову, Мерлин стремился учитывать другие признаки. Несколько иной позиции придерживались представители научной психофизиологической школы Б. М. Теплова, который отмечал опасность смешивания двух понятий – типа поведения и типа как комплекса свойств нервной системы, поскольку они не могут быть просто «наложены» друг на друга.

В лаборатории Б. М. Теплова сложилась определенная методология изучения свойств нервной системы, которая наиболее подробна была описана В. Д. Небылицыным. Одно из основных положений этой методологии заключалось в требовании изучать свойства нервной системы, а не типы высшей нервной деятельности. По мнению представителей данной научной школы, ориентация всего лишь на четыре типа высшей нервной деятельности в значительной степени тормозила развитие дифференциальной психофизиологии.

Темперамент (лат. temperamentum – надлежащее соотношение черт, от tempero – «смешиваю в надлежащем соотношении») – характеристика индивида со стороны динамических особенностей его психической деятельности, т. е. темпа, быстроты, ритма, интенсивности составляющих эту деятельность психических процессов и состояний.

Анализ внутренней структуры темперамента представляет значительные трудности, обусловленные отсутствием у темперамента (в его обычных психологических характеристиках) единого содержания и единой системы внешних проявлений. Попытки такого анализа приводят к выделению трех главных, ведущих компонентов темперамента, относящихся к сферам общей активности индивида, его моторики и его эмоциональности…

Наиболее широкое значение в структуре темперамента имеет тот его компонент, который обозначается как общая психическая активность индивида. Сущность этого компонента заключается главным образом в тенденции личности к самовыражению, эффективному освоению и преобразованию внешней действительности; разумеется, при этом направление, качество и уровень реализации этих тенденций определяются другими («содержательными») особенностями личности: ее интеллектуальными и характерологическими особенностями, комплексом ее отношений и мотивов. Степени активности распределяются от вялости, инертности и пассивного созерцательства на одном полюсе до высших степеней энергии, мощной стремительности действий и постоянного подъема – на другом.

К группе качеств, составляющих первый компонент темперамента, вплотную примыкает (или даже, возможно, входит в нее как составная часть) группа качеств, составляющих второй – двигательный, или моторный, – его компонент, ведущую роль в котором играют качества, связанные с функцией двигательного (и специально – речедвигательного) аппарата. Необходимость специального выделения в структуре темперамента этого компонента вызывается особым значением моторики как средства, с помощью которого актуализируется внутренняя динамика психических состояний со всеми ее индивидуальными градациями. Среди динамических качеств двигательного компонента следует выделить такие, как быстрота, сила, резкость, ритм, амплитуда и ряд других признаков мышечного движения (часть из них характеризует и речевую моторику). Совокупность особенностей мышечной и речевой моторики составляет ту грань темперамента, которая легче других поддается наблюдению и оценке и поэтому часто служит основой для суждения о темпераменте их носителя.

Третьим основным компонентом темперамента является эмоциональность, представляющая собой обширный комплекс свойств н качеств, характеризующих особенности возникновения, протекания и прекращения разнообразных чувств, аффектов и настроений. По сравнению с другими составными частями темперамента этот компонент наиболее сложен и обладает разветвленной собственной структурой. В качестве основных характеристик эмоциональности выделяют впечатлительность, импульсивность и эмоциональную стабильность. Впечатлительность выражает аффективную восприимчивость субъекта, его чуткость к эмоциогенным воздействиям, его способность найти почву для эмоциональной реакциитам, где для других такой почвы не существует…

Основные компоненты темперамента образуют в актах человеческого поведения то своеобразное единство побуждения, действия и переживания, которое позволяет говорить о целостности проявлений темперамента и дает возможность относительно четко ограничить темперамент от других психических образований личности – ее направленности, характера, способностей и др.

Вопрос о проявлениях темперамента в поведении неразрывно связан с вопросом о факторах, эти проявления обусловливающих…

… Приведенные данные показывают, что в зависимости от условий формирования личности каждый тип темперамента может характеризоваться комплексом как положительных, так и отрицательных психологических черт: лучших или худших. Только положительных или только отрицательных темпераментов не существует. Задача воспитателя заключается, следовательно, не в том, чтобы в процессе индивидуальной работы с ребенком переделывать один тип темперамента на другой, а в том, чтобы планомерной и систематической работой добиваться, с одной стороны, развития свойственных каждому темпераменту положительных качеств, а с другой – ликвидации или ослабления тех недостатков, которые уже начали проявляться в поведении…

Источник: Небылицын В. Л. Темперамент// Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982.

Представители этой школы, отказавшись от признания всего лишь четырех типов высшей нервной деятельности и выдвинув на первое место изучение свойств нервной системы, получили новые данные. В частности, ими были обнаружены такие сочетания типологических особенностей, которые не могли быть отнесены ни к одной из вариаций классификации И. П. Павлова. Позднее в лаборатории Б. М. Теплова было обосновано существование не только тех свойств, о которых говорил И. П. Павлов, но и других, таких как лабильность, динамичность, концентрированность.

Следует также отметить, что в итоге проводимых экспериментальных исследований в рамках данной научной школы предполагалось получить «типические» сочетания типологических особенностей проявления свойств нервной системы. Однако данная задача, к сожалению, в силу ряда причин так и осталась нерешенной.

Несколько позднее, в конце XX в., ученик В. Д. Небылицына отечественный психофизиолог В. М. Русалов предложил на основе концепции свойств нервной системы, разработанной в рамках психофизиологической школы Б. Д. Теплова, свою трактовку свойств темперамента. Эта концепция заслуживает внимания, поскольку В. М. Русалов, исходя из теории функциональной системы П. К. Анохина, выделил четыре свойства темперамента, отвечающие за широту или узость афферентного синтеза (степень напряженности взаимодействия организма со средой), легкость переключения с одной программы поведения на другую, скорость исполнения текущей программы поведения и чувствительность к несовпадению реального результата действия с его акцептором.

В соответствии с этим традиционная психофизиологическая оценка темперамента изменилась и вместо двух параметров – активности и эмоциональности – были выделены уже четыре компонента: эргичность (выносливость), пластичность, скорость и эмоциональность (чувствительность). Все эти компоненты темперамента, по мнению В. М. Русалова, биологически и генетически обусловлены. По его мнению, темперамент зависит от свойств нервной системы, а они, в свою очередь, должны пониматься как основные характеристики функциональных систем, обеспечивающих интегративную, аналитическую и синтетическую деятельность нервной системы в целом.

С позиций данной концепции темперамент – это психобиологическая категория. Его свойства не являются ни полностью врожденными, ни полностью зависимыми от среды. Они, по выражению автора данной концепции, представляют собой «системное обобщение» первоначально генетически заданных индивидуально-биологических свойств человека, которые, «включаясь в самые разные виды деятельности, постепенно трансформируются и образуют независимо от содержания самой деятельности обобщенную, качественно новую индивидуально устойчивую систему инвариантных свойств». Таким образом, В. М. Русалов считает, что

темперамент не существует до деятельности или вне деятельности в широком смысле этого слова. Он формируется в процессе самой деятельности, в результате генерализации ее динамических психологических характеристик за счет тех индивидуально-устойчивых нейрофизиологических (или, более широко, биологических) компонент, которые в нее включены.

По мнению В. М. Русалова, психологической характеристикой темперамента являются не сами по себе свойства нервной системы или их сочетание, а типичные особенности протекания психических процессов и поведения, которые данные свойства порождают. Например, активность как свойство темперамента в психических познавательных процессах проявляется в том, насколько человек в состоянии сосредоточить свое внимание, воображение, память и мышление на определенном объекте или его аспекте. В свою очередь, темперамент проявляется и в том, насколько быстро работают соответствующие психические процессы.

Очень близка взглядам отечественных ученых точка зрения польского ученого Я. Стреляу, который понимает темперамент как совокупность стабильных свойств, определяемых особенностями врожденных нервных и эндокринных механизмов. Я. Стреляу выделяет две основные характеристики темперамента: реактивность и активность. Реактивность проявляется в интенсивности реакции на стимул. Высокореактивные люди предпочитают низкий уровень внешней стимуляции, слабореактивные – напротив, сильную внешнюю стимуляцию для того, чтобы достигнуть оптимального уровня активации. Реактивность влияет на регуляцию поведения, определяя порог чувствительности и работоспособность (выносливость) человека. В свою очередь, активность проявляется в количестве и разнообразии его действий.

Данная пара основных свойств темперамента, по мнению Я. Стреляу, обусловливает существование шести других свойств. Три из них связаны с энергетическими характеристиками поведения: сенсорная чувствительность, выносливость и активность; две – с временными характеристиками: устойчивость и живость и еще одна – эмоциональная реактивность – с особенностями проявления эмоций.

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на исследования, проводимые психофизиологами, единой точки зрения на природу темперамента до настоящего времени нет. Более того, с определенной долей уверенности можно говорить о том, что интенсивность научных поисков в решении данной проблемы в конце XX в. снизилась. Причин этого несколько. С одной стороны, для осуществления дальнейших научных поисков необходима разработка новых способов исследования свойств нервной системы. С другой стороны, начиная с середины XX в. появилось значительное количество психологических теорий, которые построены на данных экспериментальных исследований, обработанных с помощью мощного математико-статистического аппарата и имеющих практическую реализацию в виде разнообразных психодиагностических методик. Причем многие из этих теорий в отличие от психофизиологических концепций оказались более доступными для использования в практической деятельности психологов, в том числе и при организации профессионального психологического отбора.