- •Общетеоретические и аналитические экономические дисциплины Примерные вопросы по курсам «Экономическая теория», «Экономика организации (предприятия)», «Предпринимательство»

- •Вопрос 1. Понятие производства и воспроизводства. Фазы воспроизводства и их взаимосвязь.

- •Вопрос 2. Собственность как экономическая категория. Существующие в настоящее время формы собственности. Изменение отношений собственности в связи с проводимыми экономическими реформами.

- •Особенности частной собственности

- •Глава 13. Общие положения гражданский кодекс

- •Вопрос 3. Сущность потребительского поведения и его составляющие: потребительские предпочтения, кривые безразличия, норма замещения, бюджетная линия, равновесие в потреблении.

- •Вопрос 4. Рыночный механизм и его элементы. Закон спроса - предложения. Функционирование рыночного механизма. Рыночное равновесие и его виды. Эластичность спроса и предложения.

- •Вопрос 5. Издержки производства: понятие и виды. Взаимосвязь объемов производства и издержек. Закон убывающей производительности (доходности).

- •Вопрос 6. Макроэкономические показатели и их классификация. Основные показатели развития национальной экономики и взаимосвязь между ними.

- •Основные макроэкономические показатели

- •Вопрос 7.

- •Вопрос 8. Субъекты и структура мирового хозяйства. Основные формы международных экономических отношений. Место России в мировом хозяйстве.

- •Вопрос 9. Определение малого предпринимательства. Различия в критериях выделения субъектов малого предпринимательства в России и зарубежных странах. Роль малого предпринимательства в экономике.

- •Вопрос 10. Разработка бизнес-плана при создании собственного дела. Структура бизнес-плана, характеристика основных его разделов. Предпринимательские расчеты при формировании бизнес-плана.

- •Принцип выбора организационно-правовой формы собственного дела.

- •III. Анализ положения дел в отрасли. В данном разделе описываются исследования отрасли, в которой будете работать, ее развитие на ближайшее время, которые включают ответы на вопросы:

- •IV. Сущность предполагаемого проекта. Описывается товар (услуга), который будет производиться и продаваться. В раздел включаются ответы на следующие вопросы:

- •VI. Маркетинговый план

- •VII. Организационный план

- •VIII. Оценка риска

- •IX. Финансовый план

- •Примерные вопросы по курсу «Экономический анализ»

- •Вопрос 1. Предмет экономического анализа. Его цели и задачи.

- •1.2. Характеристика основных приемов и методов экономического анализа

- •Вопрос 2. Оценка в экономическом анализе. Способы и приемы.

- •Вопрос 3.Диагностика в экономическом анализе. Способы и приемы.

- •Корреляционный анализ

- •Коэффициент корреляции

- •Вопрос 4. Сущность и приемы прогнозирования в экономическом анализе.

- •Прогнозирование.

- •Общетеоретические приемы прогнозирования.

- •2.Специальные приемы прогнозирования

- •3. Интуитивные методы прогнозирования

- •4. Формализованные методы прогнозирования

- •Вопрос 5. Маркетинг и его анализ в маркетинговой деятельности.

- •Вопрос 6. Производство и реализация продукции и их анализ.

- •Вопрос 7. Анализ наличия и уровня использования ресурсной базы организации.

- •Вопрос 8. Финансовые результаты и их анализ. Рентабельность деятельности организации и пути ее повышения.

- •Цели, методы и содержание анализа финансовых результатов деятельности предприятия

- •Динамика и структура финансовых результатов деятельности предприятия и анализ прибыли по факторам

- •Методы оценки влияния инфляции на финансовые результаты

- •Расчет (формула)

- •Нормальное значение

- •Методика комплексного анализа эффективности финансовой деятельности организации: приемы и способы

- •Методы диагностики вероятности банкротства

- •Вопрос 9. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.

- •Вопрос 10. Анализ финансового состояния коммерческой организации

- •Вопрос 1. Налогообложение: теоретические основы и методология.

- •2 Виды налоговых льгот

- •Вопрос 2. Налоговая система Российской Федерации, ее структура и основные принципы построения.

- •Понятие налога и сбора

- •Вопрос 3. Налоговая политика государства.

- •Основных направлений налоговой политики на 2012-2014гг. России на современном этапе.

- •Вопрос 4.Налоговое планирование и прогнозирование.

- •В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач различают

- •2. В зависимости от размера территории, на которой налогоплательщик осуществляет свою деятельность, налоговое планирование может быть

- •Вопрос 5. Система косвенного налогообложения в Российской Федерации.

- •Вопрос 6.Платежи, формирующие социальные внебюджетные фонды

- •Общие тарифы страховых взносов в 2011-2012 годах

- •Вопрос 7. Налогообложение физических лиц в российской Федерации.

- •Вопрос 8. Налогообложение юридических лиц в Российской Федерации (налог на прибыль предприятия).

- •Доходы и расходы организаций в целях налогообложения прибыли. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль

- •Ставка налога на прибыль в 2011 году.

- •Вопрос 9. Специальные налоговые режимы в налоговой системе Российской Федерации.

- •Налоговый и бухгалтерский учет

- •Отражение доходов при упрощенной системе налогообложения

- •Уменьшение единого налога

- •Отражение расходов при упрощенной системе налогообложения

- •Минимальный налог

- •Порядок перехода на есхн

- •Вопрос 10. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов.

- •II. Специальные дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Аудит»

- •Вопрос 1. Структура учетной политики и ее элементы.

- •Вопрос 2. Кассовые операции, операции по расчетному счету и прочим счетам в банке. Их учет.

- •Ведение кассовой книги в электронном виде

- •Ведение кассовой книги вручную

- •Заполнение кассовой книги

- •Вопрос 3. Учет материально-производственных запасов.

- •Учет поступления материалов на основании авансовых отчетов. Бухгалтерские проводки

- •Учет поступления материалов по договору мены. Бухгалтерские проводки

- •Учет поступления материалов по учредительным договорам. Бухгалтерские проводки

- •Учет безвозмездного поступления материалов. Бухгалтерские проводки

- •Учет поступления материалов, изготовленных собственными силами

- •Счет 003 «Материалы, принятые в переработку».

- •Вопрос 4. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования.

- •Учет прочих капитальных затрат.

- •Синтетический и аналитический учет поступления и создания нематериальных активов

- •Вопрос 5. Учет основных средств.

- •Виды оценки основных средств

- •Виды и типы лизинга

- •2. Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя.

- •Вопрос 6. Учет нематериальных активов.

- •Внесение нематериальных активов в счет вклада в уставный капитал

- •Продажа нематериальных активов

- •Амортизация нематериальных активов

- •Вопрос 7. Учет финансовых вложений.

- •Вопрос 8. Учет расчетов по оплате труда.

- •Алименты удерживаются в следующих размерах: Семейный кодекс рф (Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-фз). Глава 13 статьях 93 - 97

- •Вопрос 9. Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками подрядчиками.

- •Вопрос 10. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

- •Вопрос 11. Учет расчетов с подотчетными лицами.

- •Вопрос 12. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными платежами.

- •Вопрос 13. Учет кредитов и займов.

- •Вопрос 14. Учет расчетов с учредителями, дочерними и зависимыми обществами.

- •Дебет Счет 75 «Расчеты с учредителями» Кредит

- •Вопрос 15. Учет собственного капитала, фондов и резервов.

- •Резервы по сомнительным долгам

- •Вопрос 16. Учет расходов организации.

- •Вопрос 17. Учет готовой продукции и ее реализации.

- •Вопрос 18. Учет финансовых результатов.

- •Вопрос 19. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

- •Определение и основные задачи бухгалтерского учета

- •Вопрос 20. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости.

- •Вопрос 21. Планирование и бюджетирование.

- •Вопрос 23.Аудиторская проверка внешних расчетных операций.

- •Вопрос 24. Понятие аудиторского риска и его компонентов.

- •Вопрос 22. Управленческий учет и анализ в принятии решений в предпринимательской деятельности.

- •Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.

- •Методы ценообразования

- •Вопрос 23. Аудиторская проверка внешних расчетных операций.

- •Вопрос 24. Понятие аудиторского риска и его компонентов.

- •Взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском

- •Существенность и аудиторский риск при оценке аудиторских доказательств

- •Вопрос 25. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса и приложений к нему.

- •Вопрос 26. Аудит эмиссии ценных бумаг.

- •Вопрос 27. Понимание среды, в которой осуществляется деятельность аудируемого лица.

- •Вопрос 28. Модифицированное аудиторское заключение.

- •Вопрос 29. Понимание деятельности аудируемого лица.

- •Вопрос 30. Аудиторская выборка: репрезентативность выборки, оценка результатов выборки.

Корреляционный анализ

При изучении корреляций стараются установить, существует ли какая-то связь между двумя показателями в одной выборке (например, между ростом и весом детей или между уровнем IQ и школьной успеваемостью) либо между двумя различными выборками (например, при сравнении пар близнецов), и если эта связь существует, то сопровождается ли увеличение одного показателя возрастанием (положительная корреляция) или уменьшением (отрицательная корреляция) другого. Иными словами, корреляционный анализ помогает установить, можно ли предсказывать возможные значения одного показателя, зная величину другого.

До сих пор при анализе результатов нашего опыта по изучению действия марихуаны мы сознательно игнорировали такой показатель, как время реакции. Между тем было бы интересно проверить, существует ли связь между эффективностью реакций и их быстротой. Это позволило бы, например, утверждать, что чем человек медлительнее, тем точнее и эффективнее будут его действия и наоборот. С этой целью можно использовать два разных способа: параметрический метод расчета коэффициента Браве-Пирсона (r) и вычисление коэффициента корреляции рангов Спирмена (rs), который применяется к порядковым данным, т.е. является непараметрическим. Однако разберемся сначала в том, что такое коэффициент корреляции.

Коэффициент корреляции

Коэффициент корреляции — это величина, которая может варьировать в пределах от +1 до -1. В случае полной положительной корреляции этот коэффициент равен плюс 1, а при полной отрицательной — минус 1.

В случае же если эти точки не выстраиваются по прямой линии, а образуют «облако», коэффициент корреляции по абсолютной величине становится меньше единицы и по мере округления этого облака приближается к нулю:

В случае если коэффициент корреляции равен 0, обе переменные полностью независимы друг от друга. Существуют таблицы с критическими значениями коэффициента корреляции Браве-Пирсона и Спирмена для разного числа степеней свободы (оно равно числу пар за вычетом 2, т. е. n-2). Лишь в том случае, если коэффициенты корреляции больше этих критических значений, они могут считаться достоверными. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что сущность этих двух коэффициентов несколько различна. Отрицательный коэффициент r указывает на то, что эффективность чаще всего тем выше, чем время реакции меньше, тогда как при вычислении коэффициента rs требовалось проверить, всегда ли более быстрые испытуемые реагируют более точно, а более медленные — менее точно.

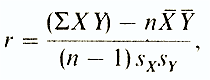

Коэффициент корреляции Браве-Пирсона (r) — этопараметрический показатель, для вычисления которого сравнивают средние и стандартные отклонения результатов двух измерений. При этом используют формулу (у разных авторов она может выглядеть по-разному)

где ΣXY — сумма произведений данных из каждой пары; n-число пар; X — средняя для данных переменной X; Y— средняя для данных переменной Y Sx — стандартное отклонение для распределения х; Sy — стандартное отклонение для распределения у

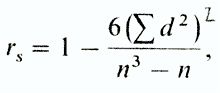

Коэффициент корреляции рангов Спирмена (rs) — это непараметрический показатель, с помощью которого пытаются выявить связь между рангами соответственных величин в двух рядах измерений.

Этот коэффициент рассчитывать проще, однако результаты получаются менее точными, чем при использовании r. Это связано с тем, что при вычислении коэффициента Спирмена используют порядок следования данных, а не их количественные характеристики и интервалы между классами.

Дело в том, что при использовании коэффициента корреляции рангов Спирмена (rs) проверяют только, будет ли ранжирование данных для какой-либо выборки таким же, как и в ряду других данных для этой выборки, попарно связанных с первыми (например, будут ли одинаково «ранжироваться» студенты при прохождении ими как психологии, так и математики, или даже при двух разных преподавателях психологии?). Если коэффициент близок к +1, то это означает, что оба ряда практически совпадают, а если этот коэффициент близок к -1, можно говорить о полной обратной зависимости.

Коэффициент rs вычисляют по формуле

где d — разность между рангами сопряженных значений признаков (независимо от ее знака), а — число пар.

Обычно этот непараметрический тест используется в тех случаях, когда нужно сделать какие-то выводы не столько об интервалах между данными, сколько об их рангах, а также тогда, когда кривые распределения слишком асимметричны и не позволяют использовать такие параметрические критерии, как коэффициент r (в этих случаях бывает необходимо превратить количественные данные в порядковые).

Основной тенденцией (трендом) называется достаточно плавное и устойчивое изменение уровня явления во времени, более или менее свободное от случайных колебаний. Основную тенденцию можно представить либо аналитически – в виде уравнения модели) тренда, либо графически. Выявление основной тенденции развития (тренда) называется также выравниваем временного ряда, а методы выявления основной тенденции – методами выравнивания.

Одними из самых распространенных способов выявления основных тенденций (тренда) ряда динамики являются:

1) метод укрупнения интервалов;

2) метод скользящей средней (суть метода состоит в замене абсолютных данных средними арифметическими за определенные периоды). Расчет средних ведется способом скольжения, т. е. постепенным исключением из принятого периода первого уровня и включением следующего;

3) метод аналитического выравнивания. При этом уровни ряда динамики выражаются в виде функций времени:

а) f(t) = a0 + ajt – линейная зависимость;

б) f(t) = a0 + cijt + a2t2 – параболическая зависимость.

Способ укрупнения интервалов и их характеристики средними уровнями заключается в переходе от интервалов менее продолжительных к более продолжительным, например от суток – к неделям или декадам, от декад – к месяцам, от месяцев – к кварталам или годам, от годовых интервалов – к многолетним. Если уровни ряда динамики колеблются с более или менее определенной периодичностью (волнообразно), то укрупненный интервал целесообразно взять равным периоду колебаний (длине «волны» цикла). Если же такая периодичность отсутствует, то укрупнение производят постепенно от малых интервалов к все более крупным, пока общее направление тренда не станет достаточно отчетливым.