- •Часть I к читателю северным варваром

- •Содержание

- •Часть I

- •Часть II

- •Предисловие

- •Таргитай и Радигощ в войнах бронзового века: рождение первых праславянских героев.

- •II тысячелетие до нашей эры.

- •Откуда быть пошли первые защитники славянской земли?

- •На волнах великих переселений: Предки праславян среди индоевропейцев в Передней Азии?

- •Исконные обитатели континента: предки праславян среди индоевропейцев в дундйско-Балканском регионе

- •Дунайская прародина славян в «Повести временных лет»

- •Славянская прародина на Среднем Подунавье.

- •Поклонявшиеся добру. Жизнь первых праславян на Дунае и их расселение.

- •Утверждая родной язык. Кто отстоял прародину славян.

- •Праславянское кольцо. Окружение праславянского мира во II тысячелетии до н.Э.

- •Миф о Таргитае и быль о первых праславянских героях.

- •Тарх Тархович – первый легендарный славянский герой.

- •Конные дружины с бронзовым оружием против праславян.

- •Камень против бронзы: Битвы в Центральной Европе

- •Как бронзовый меч Таргитая покарал степных захватчиков: праславяне белогрудовской культуры отражают натиск срубных племён.

- •Лужицкая культура – западный форпост праславянского мира.

- •Первые индоиранские кочевники против белогрудовцев. Как защищалась праславянская деревня Пустынка?

- •В конце II тысячелетия до н.Э.: Как внуки Таргитая и Радигоща отстояли славянскую прародину.

- •Святовит и чернолесские праславяне отражают первую кочевую волну XI-IX века до нашей эры

- •Степь против леса: тридцать веков противостояния

- •Сколько раз славяне и Русь спасали Европу?

- •Когда впервые возникла славянская «стена» на пути кочевых орд на Запад?

- •Откуда прилетел Огненный Змей?

- •Кто задержал вторжения киммерийцев в Переднюю Азию?

- •Схватка с Черноморским Змеем: отражая нашествие киммерийцев.

- •Героическая оборона Субботовского городища.

- •Дыхание Змея опаляет чернолесские земли

- •Змей требует от праславян дань девушками

- •Огненный Змей простирает крылья над праславянской землёй: походы киммерийцев в глубь Восточной Европы.

- •Святовит — первый герой поморских славян.

- •Киммерийцы видят финикийский корабль на Янтарном берегу: Святовит против кочевников

- •Кто потрясал цивилизации Передней Азии: подневольные праславяне в войске народа «гимарра»

- •Как Сварог научил праславян ковать железное оружие

- •Железо против Бронзы: и силой духа, и силой оружия

- •Второй подвиг Сварога

- •Поход Сварожича к Янтарному берегу: как лужицкие праславяне отразили последнее нашествие киммерийцев на запад.

- •Ещё один подвиг Сварога: как «Змиевы валы» в первый раз прикрыли праславянскую землю

- •Последний подвиг Сварога: кузнец-богатырь сберегает праславянские святыни и вручает их юному Калаксару

- •Братья-Кузнецы на страже родной земли

- •Битва за Кузницу-Крепость

- •Воины-всадники чернолесской культуры против киммерийцев

- •Как Колаксар укротил Огненного Змея

- •Колаксар, липоксар и арпокоар в борьбе с лучшей конницей древнего мира

- •VII век до нашей эры

- •Скифское время: Что это такое?

- •Праславяне в скифское время: героическая эпоха сколотов

- •Период скифских походов: почему их конница считалась лучшей в древнем мире?

- •Как скифы сменили киммерийцев в причерноморских степях

- •Место сколотов в Геродотовой Скифии. Кто в восточной Европе был с праславянами, а кто против них в период скифских походов?

- •Миф о трёх сыновьях Таргитая и реальная борьба со скифскими набегами

- •Первый удар скифов

- •Грады на защите родной земли: тысяча лет служения славянской прародине

- •Скифский царь Партатуа задумал погубить праславянскую землю

- •Снова «Змиевы валы»: подвиг Липоксара

- •Топоры будинов и мечи сколотов: Арпоксар помогает людям финского языка

- •Героическая оборона Бельского городища: как скифы гелоны вынудили Арпоксара уйти с Ворсклы

- •Энеты Гесиода и Скилака, венеты Геродота и инды Софокла: греческие авторы о благородном мужестве праславян Янтарного берега

- •Бог Сварог спускается на землю: как его сын помог Колаксару

- •Битва на озере Толлензезее: Сварожич становится богом лужицких племён

- •Кто сберёг святыни сколотов: бессмертный подвиг Колаксара и его воинов

- •Новые городища-крепости сколотов на степном пограничье и миф о трёх сыновьях Колаксара

- •Ольвия — торжище борисфенитов: битва за хлебные пути

- •Колаксаров сын добирается до белокаменной Ольвии

- •Подвиг младшего сына Колаксара: кто остановил скифскую конницу?

- •Мадай поворачивает на юг: дружина Колаксарова сына в составе скифского войска в Передней Азии

- •Май против Мадая: сыновья слепых рабов восстают против царских скифов

- •Богатырь светозар, вождь бодрич и невры-оборотни сражаются со скифскими всадниками

- •VI век до нашей эры

- •Рождение богатыря Светозара: как скифы штурмовали Песчаный град

- •Волжский поход Арианты: скифы нападают на соседей праславян — людей угро-финского языка

- •Скифские всадники близ современного Берлина: как далеко зашла конница царя Арианты?

- •Откуда пошли ободриты: почему вождь Бодрич увёл лужицких праславян к Янтарному морю?

- •Венеды-мореходы вступают в борьбу: наследники Святовита помогают Бодричу отразить нашествие скифов

- •Жрецы-друиды, оппидумы и сварные мечи: воинственные кельты наступают на праславян с Запада

- •«Повесть временных лет» о борьбе праславян с кельтами-волохами. Кельты захватывают дунайскую прародину славян

- •Бой в священной дубраве Прове: подвиг вождя Бодрича

- •Старигард — крепость храбрейших мужей

- •Лесные колдуны против степной конницы: волшебный край Неврида защищается от скифских набегов

- •Оборотни встречаются с оборотнями: невры-милоградцы отражают натиск балтов

- •Железная булава Светозара: сколоты помогают племенам Восточной Европы освободиться от дани скифам

- •Светозар на страже праславянских рубежей: неудачный поход царя Анахарсиса

- •Подвиг Безымянного борисфенита: продолжение битвы за хлебные пути

- •Сила — в единстве: Сколотский союз авхатов, катиаров, паралатов и траспиев

- •Бой отца с неузнанным сыном: былина «Илья и Сокольник»

- •Щупальца рабовладельческих хищников дотягиваются до праславянского мира

- •Персидский царь Кир и его империя

- •Задолго до греко-персидских войн: как восточные завоеватели появились в Северном Причерноморье

- •Несметные полчища: крупнейшая армия рабовладельческого строя против славяно-скифского мира

- •Грозовой год: поход Дария I за Истр

- •Защитим общин дом: как народы Восточной Европы объединились против персидского вторжения

- •В погоне за неуловимым врагом: как растаяли персидские полчища Дария I

- •Иданфирс и Световик преследуют отступающую армаду

- •Уничтожая результаты персидских побед во Фракии

- •Золотой век сколотов и золотой век Эллады: случайное совпадение?

- •Кто помогал расцвету Эллады и Сколотского союза: великий Афинянин Перикл в Эвксинском Понте

- •Богатырь зорькин и его дружина: как праславяне помогли скифам остановить македонскую фалангу

- •IV век до нашей эры

- •Македония — новый претендент на мировое господство

- •Как сколоты поддерживали скифского царя Атея в борьбе с Македонией

- •Наши предки в бою против македонской фаланги. Как Филипп Македонский победил скифо-славянское войско не превосходством мужества, а хитростию воинскою

- •Древние русские предания о Борьбе с Александром Македонским и поэма «Искандер-наме» о его сражениях с русами: дым вез огня?

- •На берегах Истра: дошёл ли юный Александр до праславян?

- •Праславянские воины на стенах Ольвии: осада города Зопирионом — полководцем Александра Македонского

- •Последние попытки македонской агрессии на севере

- •Боспорское царство — рабовладельческий хищник у юго-восточных рубежей праславянского мира

- •Хищник в зените славы: завоевательная политика Перисада I и его сына Евмела

- •Сколотские дружины против боспорских стратегов

- •Когда славянские воины впервые испили «шеломом нз синего Дону»?

- •Послесловие

- •Словари словарь-комментарий

- •Именной словарь

- •Словарь исторической географии

- •Иллюстративный материал

- •Вещи из Оленеостровского могильника:

- •Погребальный инвентарь коллективного захоронения III тыс. До н.Э.

- •П редметы вооружения скифов:

Бой отца с неузнанным сыном: былина «Илья и Сокольник»

Завершился период скифских походов, но продолжалось скифское время. Однако с той поры, как прекратились степные набеги на лесостепь, стали скифы и праславяне всё крепче дружить друг с другом. Скифы помогали сколотам вести хлебную торговлю с Элладой, охраняли зерновые пути от других кочевников. На Нижнем Борисфене появились смешанные скифо-славянские земледельческие посёлки (скифы-земледельцы Геродота).

Да и сколоты из лесостепи далеко стали выходить на юг и распахивать степной чернозём. Пограничные роды праславян и скифов постепенно сливались в общую семью. Сколоты селились всё ближе к Чёрному морю не из-за успехов в войне против скифов, а благодаря дружбе с южными соседями.

Древние культуры скифов и праславян дополняли друг друга и помогали общему расцвету. Появился общий стиль в одежде (поэтому в V в. до н.э. Геродот писал о скифском стиле в одежде праславян), становились похожими оседлые поселения, изделия мастеров, даже оружие. Например, праславянскую секиру всё чаще стали называть топором, по-скифски. Это неудивительно, ибо большую роль в сплочении двух могучих народов сыграла борьба против общих врагов, пытавшихся покорить Восточную Европу. О том мы расскажем в следующих главах.

Старые обиды постепенно забывались. Общая память скифов и праславян о давних набегах первых на последних была горькой. О том говорят древние славянские предания и легенды. Этому же времени посвящена русская былина «Илья и Сокольник» (второе название «Бой Ильи Муромца с сыном»). В ней рассказывается как отец — Илья Муромец бился с неузнанным сыном — богатырём Сокольником. За красочными образами Ильи Муромца и Сокольника стоят реальные праславянские витязи и скифские всадники. Скифы были людьми индоиранского языка, поэтому похожие легенды есть в ирано-таджикском эпосе. Например, «Рустам и Зораб» («Рустам и Зухраб»).

Конечно, больше всего легенд и сказаний было сложено героях, защитивших славянскую прародину от скифских вторжений. Это прежде всего те, кто бились ещё с киммерийцами («Огненным Змеем»), а потом первыми встретили скифские орды — Колаксар, Липоксар и Арпоксар. А так же на полвека прервавший кочевые нашествия младший Колаксаров сын и окончательно победившие степную конницу Светозар с братьями и Световик.

Нельзя не заметить, что известный нам благодаря Геродоту вещий Колаксар оставил о себе наибольшую память. Его имя («Царь-Солнце») неоднократно повторялось в именах легендарных праславянских богатырей (Светозара, Световика , позднее — Зорькина, Искорки)103. Поэтому, когда в Богатырских волшебных сказках говорится о витязе Светозаре, то речь идёт и о Колаксаре, и о самом Светозаре, и об их преемниках в деле защиты родной земли.

От первого русского богатыря Светозара пошли в русском фольклоре три богатыря (древнейшие былинные Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович — Светозар с братьями). Борьба против лучшей конницы древнего мира потребовала напряжения всех сил народа. Несть числа подвигам, что совершили при отражении скифских нашествий наши безымянные пращуры. Отражением всенародного мужества (при осаде градов храбро бились с захватчиками целые праславянские роды — от мала до велика) стали богатырские династии, перешедшие в мифы, легенды, предания, сказки, былины. Например, три вождя сколотов — братья Липоксар, Арпоксар и Колаксар; младший Колаксаров сын и два его брата; три богатыря — Светозар с братьями.

За что полюбил народ своих защитников — могучих древних богатырей? За то, что не щадили живота своего в битве с чужеземными завоевателями. За то, что честны и скромны были, не требовали себе никаких благ — жила бы родная земля. За то, что болело их сердце за все роды и племена славянской речи (да и за всех обиженных в соседних землях). И незаживающими ранами в богатырских душах были каждый старик или ребёнок, что погибли при степном набеге. Так, с думами о любом, даже самом малом зёрнышке в общем славянском колосе, сражались с врагами праславянские витязи.

Витязь Световик и

другие сколоты в боях

с персидской армадой Дария I

Конец VI-V век до нашей эры

Щупальца рабовладельческих хищников дотягиваются до праславянского мира. Персидский царь Кир и его империя. Задолго до греко-персидских войн: как восточные завоеватели появились в Северном Причерноморье. Несметные полчища крупнейшая армия рабовладельческого строя против славяно-скифского мира. Грозовой год: поход Дария I за Истр. Защитим общий дом: как народы Восточной Европы объединились против персидского вторжения. В погоне за неуловимым врагом: как растаяла персидские полчища Дария I. Иданфирс и Световик преследуют отступающую армаду, уничтожая результат персидских побед во Фракии. Золотой век сколотов и золотой век Эллады: случайное совпадение? Кто помогал расцвету Элллады и Сколотского союза: великий афинянин Перикл в Эвксиском Понте.

По взятии Вавилона Дарий предпринял ещё но ход на скифов. Так как Азия изобиловала населением и в неё стекалось множество денег, то Дарий возымел сильное желание наказать скифов за то, что некогда они вторглись в Мидию, в сражении разбили мидян и тем самым первые учинили обиду.

Между тем, как Дарий готовился к походу на скифов и посылал вестников к народам с приказанием одним доставлять пехоту, другим флот, третьим перекидывать мост через Фракийский Боспор, сын Гистаспа и брат Дария, Артабан решительно советовал ему не ходить войною на скифов, напоминая при этом об их бедности. Однако Дарий не внял его благоразумным советам, и Артабан оставил брата в покое. Покончивши со всеми приготовлениями к походу, Дарий вышел с войском из Суз...

Из «Истории» Геродота

...На совете скифы порешили, что они одни в открытом бою не в состоянии отразить полчища Дария, и потому разослали вестников к соседним народам. Цари этих народов уже собрались для совещания по случаю вторжения огромного войска; это были цари тавров, агафирсов, невров, андрофагов, меланхленов, гелонов, будинов и савроматов...

Из «Истории» Геродота

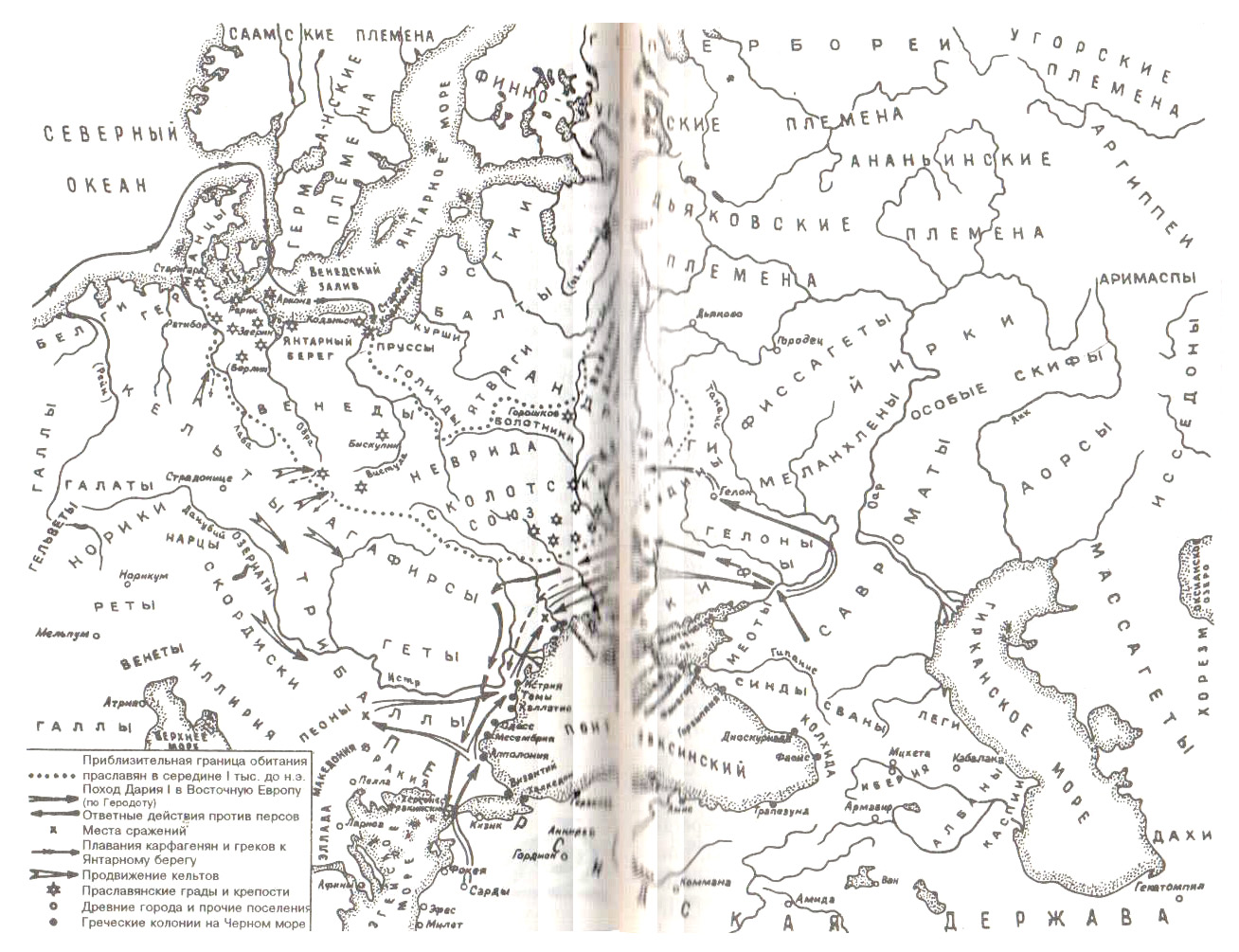

Праславянские

племена в середине I

тыс. до н.э. Картографическая

реконструкция