- •Раздел 1. Персонал в системе управления организацией

- •Управление персоналом как учебная и научная дисциплина

- •Теории и концепции управления персоналом

- •Место управления персоналом в системе менеджмента

- •1.3. Персонал как объект и субъект управления

- •Кадровая политика в управлении персоналом

- •Типы кадровой политики.

- •Статистика структуры и динамики персонала

- •Раздел 2. Методологические основы управления персоналом

- •2.1. Научные основы и принципы управления персоналом

- •2.2. Научный подход и методы управления персоналом

- •2.3. Стили руководства и управления персоналом

- •Раздел 3. Организация, функционирование и совершенствование системы управления персоналом

- •3.1.Система управления персоналом: понятия, назначение, структура, принципы построения

- •3.2. Организационное проектирование и внедрение проекта системы управления персоналом

- •3.3 Совершенствование системы управления персоналом

- •Раздел 4 Формирование персонала организации

- •4.1 Планирование и прогнозирование потребности в персонале

- •4.2. Организация маркетинга персонала

- •4.3 Найм, подбор, отбор, расстановка и адаптация персонала

- •4.4 Оформление трудовых отношений, подбор, расстановка, профориентация и трудовая адаптация персонала

- •Раздел 5. Использование персонала организации

- •5.1 Организация труда персонала

- •5.2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала организации

- •5.3 Деловая оценка и аттестация персонала

- •Раздел 6. Развитие и высвобождение персонала организации

- •6.1 Организация обучения персонала

- •6.2. Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала

- •6.3. Ротация персонала и работа с кадровым резервами

- •6.4. Высвобождение персонала

- •Раздел 7. Организация работы кадровой службы и обеспечение реализации функций управления персоналом

- •7.1. Кадровая служба в системе управления персоналом

- •7.2. Документационное обеспечение процесса управления персоналом

- •7.3. Информационное и техническое обеспечение управления персоналом

- •7.4. Нормативно-методическое обеспечение управления персоналом

5.2. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала организации

Понятие «мотивация», «мотивирование»; Теории и модели мотивации; Компоненты мотивов; Виды стимулирования труда; Формы оплаты труда; Заработная плата и принципы ее определения; Факторы, влияющие на заработную плату; Тарифная модель заработной платы; Сдельная форма оплаты труда; Повременная форма оплаты труда; Бестарифная модель оплаты труда; Государственное регулирование оплаты труда.

Мотивация – это процесс создания системы условий или мотивов, оказывающих воздействие на поведение человека, направляющих его в нужную для организации сторону, регулирующих его интенсивность, границы, побуждающих проявлять добросовестность, настойчивость, старательность в деле достижения целей.

Мотивирование – процесс воспитания в индивидууме внутренних побуждений к достижению поставленных перед ним целей. В менеджменте используется также термин «мотивация», имеющий более широкое значение – это и мотиивирование (как процесс воздействия) и совокупность сформировавшихся мотивов.

Теории содержания и процесса мотивации классифицируются на содержательные и процессуальные.

Содержательные теории мотивации – система научных исследований, уделяющая внимание содержанию факторов, лежащих в основе мотивации. К ним относятся: теория потребностей Абрахама Маслоу, двухфакторная теория Фредерика Герцберга, теории Клейтона Альдерфера и Дэвида Мак-Клелландa.

В содержательных теориях мотивации производится группировка потребностей и их иерархия.

Теория потребностей А. Маслоу. А. Маслоу – один из крупных ученых в области мотивации и психологии. Его теория мотивации кадров включает следующие основные идеи: неудовлетворенные потребности побуждают к действиям; если одна потребность удовлетворена, то ее место занимает другая; потребности, находящиеся ближе к основанию «пирамиды», требуют первостепенного удовлетворения.

В соответствии с теорией А. Маслоу существует пять групп потребностей: физиологические потребности, потребность безопасности, потребность принадлежать к социальной группе, потребность признания и уважения, потребность самовыражения. Эта теория потребностей показывает, как те или иные потребности могут воздействовать на мотивацию человека и его деятельность, как предоставить человеку возможность реализовать и удовлетворить свои потребности.

Теория существования, связи и роста К. Альдерфера. К. Альдерфер считает, что потребности человека могут быть объединены в отдельные группы. Он считает, что таких групп существует три: потребности существования, потребности связи, потребности роста.

Теория приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда связана с изучением и описанием влияния на поведение человека потребностей: потребность достижения, потребность соучастия, потребность властвования. Из трех рассматриваемых теорий потребностей для успеха менеджера наибольшее значение имеет развитая потребность властвования.

Теория двух факторов Ф. Герцберга. Эту теорию представляют два фактора: условия труда и мотивирующие факторы. Факторы условий труда: политика фирмы, условия работы, заработная плата, межличностные отношения в коллективе, степень непосредственного контроля за работой. Мотивирующие факторы: успех, продвижение по службе, признание и одобрение результатов работы, высокая степень ответственности, возможности творческого и делового роста. Факторы условий труда связаны с окружающей средой, в которой осуществляется работа, а мотивации — с самим характером и сущностью работы.

Процессуальные теории мотивации – учения, основанные на поведении людей с учетом их восприятия и познания действительности. Процессуальные теории мотивации концентрируют внимание на выборе поведения, способного привести к желаемым результатам. Они исходят из того, что индивиды оценивают различные виды поведения через полученные трудовые результаты, которые можно измерить. К процессуальным теориям мотивации относятся теории ожидания, справедливости, подкрепления (оперантного обусловливания), человеческих отношений, модель выбора риска.

Истоком теории ожидания являются исследования Курта Левина и его школы. Эта теория включает три главные переменные: ожидание, инструментальность и валентность. Мотивация выступает как актуальный процесс, который направляет и побуждает целенаправленное поведение. Из различных средств для достижения цели всегда выбирается то, которое обладает большей привлекательностью. Привлекательность и определяет валентность.

Развивая теорию ожидания, Виктор X. Врумм представил мотивацию как произведение трех переменных: ожидание того, что усилия дадут желаемые результаты; ожидание того, что результаты повлекут за собой ожидаемое вознаграждение, и ожидаемая ценность вознаграждения. Если значение любой из трех переменных, важных для мотивации факторов, мало, то будет слабой мотивация и низки результаты труда. При реализации теории ожидания на практике важно в целях повышения эффективности мотивации до начала работы объяснить работнику жесткую зависимость между достигнутыми результатами и вознаграждением, а также формировать высокий уровень ожидаемых результатов.

Д. Аткинсон (модель выбора риска) вводит еще одну переменную – достижение успеха. Модель Д. Аткинсона введена для предсказания выбора альтернативного действия. Модель рискового выбора Д. Аткинсона больше направлена на описание и предсказание мотивационного процесса. Но исследователей интересует только произведение указанных переменных в конкретной ситуации, и им все равно, какая валентность больше: валентность заработной платы или валентность продвижения по службе.

Синтетическую модель мотивации, предусматривающую элементы ранее рассмотренных теорий мотивации, разработали Лайман Портер и Эдвард Лоулер. Согласно их теории мотивация есть функция потребностей, ожидания и справедливости вознаграждения. Результативность труда зависит от оценки ценности вознаграждения; оценки вероятности связи «усилие – вознаграждение»; приложенных усилий; от характерных особенностей и потенциальных возможностей работника и самооценки своей роли. Самый важный вывод этой теории состоит в том, что результативный труд всегда ведет к удовлетворению работника.

Ожидание в соответствии с процессуальными теориями мотивации отражает представление человека о том, в какой мере его действия приведут к определенным результатам. Ожидание оказывает сильное влияние на поведение человека в организации, так как, базируясь на нем, человек определяет для себя то, насколько он должен стараться, сколько усилий он должен затратить на исполнение работы. Валентность отражает степень важности для человека каждого конкретного результата, т.е. приоритеты для человека тех или иных результатов. Процессуальные теории мотивации посвящены процессу мотивации, предсказанию результатов мотивационного процесса.

Мотивы – побудительные причины поведения и действий человека, возникающие под воздействием его потребностей и интересов, представляющие собой образ желаемого человеком блага, которое придет на смену потребностей при условии, что будут выполнены определенные трудовые действия.

Мотивы трудового действия формируются из трех основных компонентов:

отражение человеком своих потребностей, удовлетворение которых возможно посредством труда (деятельности);

второй компонент – отражение благ, которые человек может получить в качестве вознаграждения, за труд;

третий компонент – отражение процесса, посредством которого осуществляется связь между потребностями и конечными благами, которые их удовлетворяют.

Выбор человеком варианта своего поведения зависит не только от ожидаемого вознаграждения, но и от цены, платы за результаты.

Мотивы существуют в системном взаимодействии с другими психологическими явлениями, образуя сложный механизм мотивации, который включает потребность, притязания, стимулы, установки, оценки.

Исходным звеном, первым «полюсом» механизма является потребность, выражающая нужду, необходимость для человека определенных благ, предметов или форм поведения. Потребности могут быть как врожденными, так и приобретенными в процессе жизни и воспитания. Реальными, соотносимыми со средой формами проявления потребности выступают притязания и ожидания. Они являются как бы следующим после потребности звеном механизма мотивации. Притязания представляют собой привычный, детерминирующий поведение человека уровень удовлетворения потребности.

Вторым «полюсом» механизма мотивации выступает стимул, представляющий собой те или иные блага (предметы, ценности и т.п.), способные удовлетворять потребность при осуществлении определенных действий (поведения). Собственно говоря, стимул ориентирован на удовлетворение потребности.

Под стимулами обычно понимают любые внешние блага, удовлетворяющие значимые потребности человека и подталкивающие человека к более продуктивной работе.

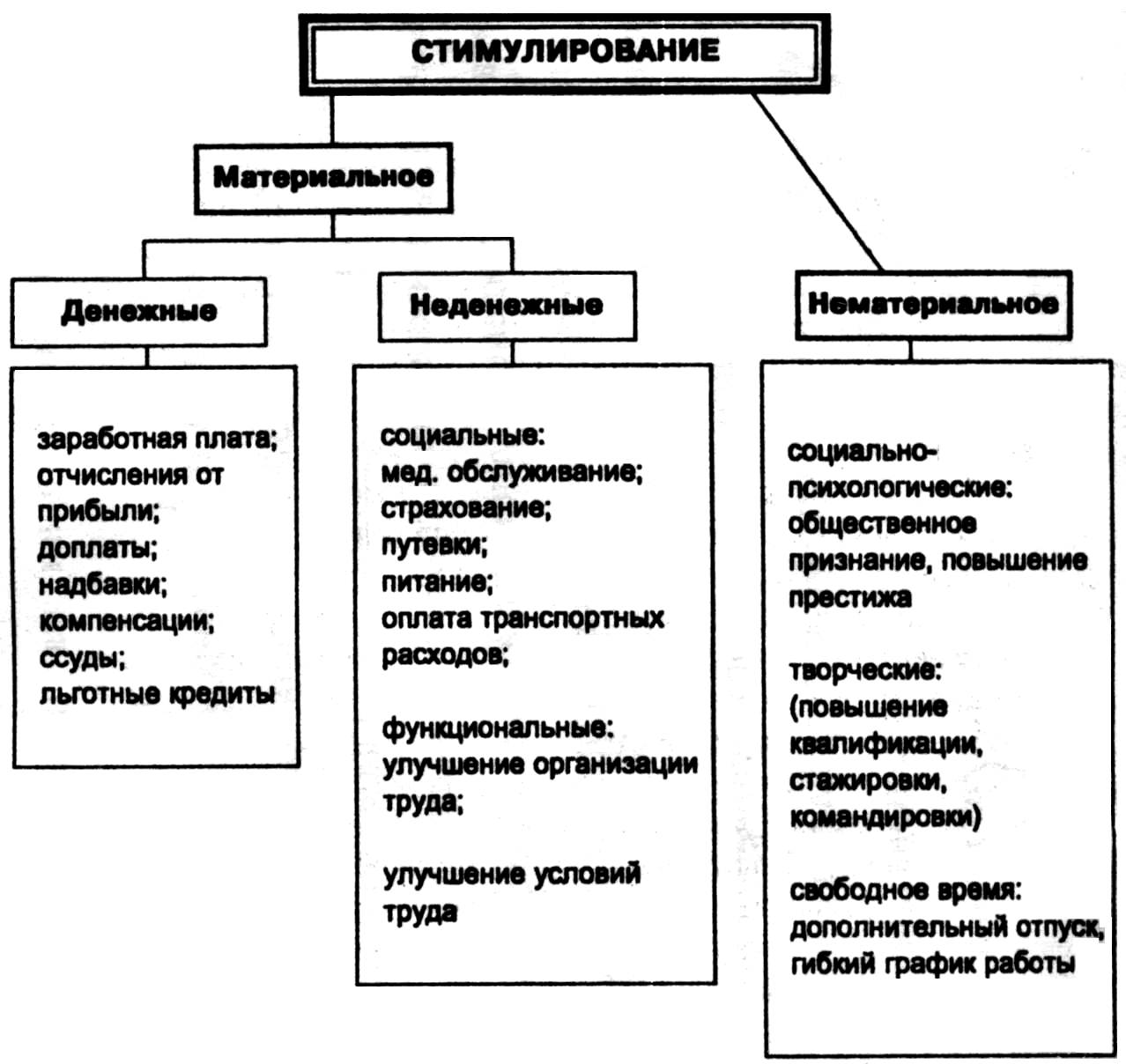

Стимулирование труда предполагает создание условий хозяйственного механизма, при которых активная трудовая деятельность, дающая определенные, заранее, зафиксированные результаты, становится необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей работника, формирования у него мотивов труда. Виды стимулирования труда представлены на рис. 29.

Рис. 29. Виды стимулирования труда в организации

Несмотря на близость и соотносимость понятий мотива и стимула, появляется необходимость различать их, хотя в литературе они нередко употребляются как тождественные: мотив характеризует стремление работника получить определенные блага, стимул – сами эти блага. Стимул может и не перерасти в мотив в том случае, если он требует от человека невозможных или неприемлемых действий. Стимул непосредственно ориентирован на потребность, ее удовлетворение, мотив же является главным соединительным звеном, «искрой», которая при определенных условиях проскакивает между потребностью и стимулом. Для возникновения этой «искры» стимул должен быть более или менее осознан и принят работником.

Между потребностью и стимулом как двумя крайними «полюсами» механизма мотивации находится целый ряд звеньев, характеризующих процесс восприятия и оценки стимула. На этом этапе цикла превращение стимула в детерминирующий поведение мотив стимул может быть предварительно принят, а может быть, и отторгнут субъектом.

В случае предварительного принятия стимула дальнейший путь волевого импульса как бы раздваивается. Его быстрая актуализация и кратчайший путь к действиям обеспечиваются при наличии соответствующей установки, которая характеризует готовность, предрасположенность человека к определенному поведению в конкретной ситуации и как бы связывает ожидания с прошлым опытом действий в аналогичных условиях. Установка может быть позитивной или негативной в зависимости от того, как влиял прошлый опыт действий на реализацию потребности.

Модальная типология мотивации – это классификация, по которой выделяются три основных типа мотивации:

первый тип работников предполагает основным своим ядром стремление работников к самореализации. К этому типу относятся работники, преимущественно ориентированные на содержательность и общественную полезность труда. Это ценностная ориентация;

второй тип работников преимущественно ориентирован на заработную плату и нетрудовые ценности – прагматическая ориентация;

у третьего типа работников ценности сбалансированы – нейтральная ориентация.

В качестве материального стимулирования труда выступает его оплата – периодический платеж, необходимый для воспроизводства рабочей силы, удовлетворения физических и духовных потребностей работника и его семьи.

Формы заработной платы характеризуют соотношения между затратами рабочего времени, производительностью труда работников и величиной их заработка.

Существует две основные формы оплаты труда:

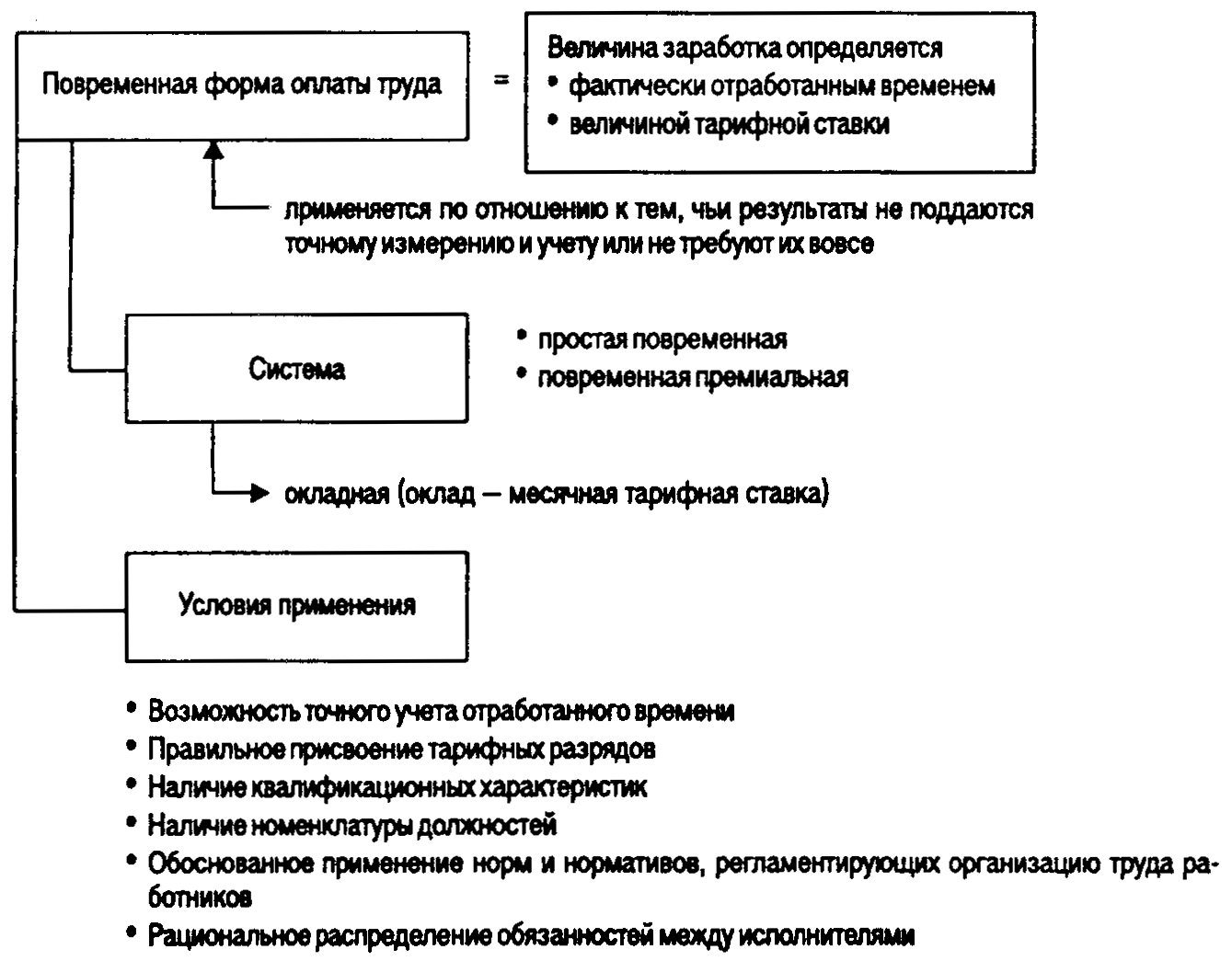

повременная, согласно которой, величина заработка пропорциональна фактически отработанному времени. Однако факт нахождения сотрудника на рабочем месте не является основанием для начисления заработной платы, так как за фактически отработанное время должен быть выполнен определенный объем работ, установленный нормированным заданием (рис. 30);

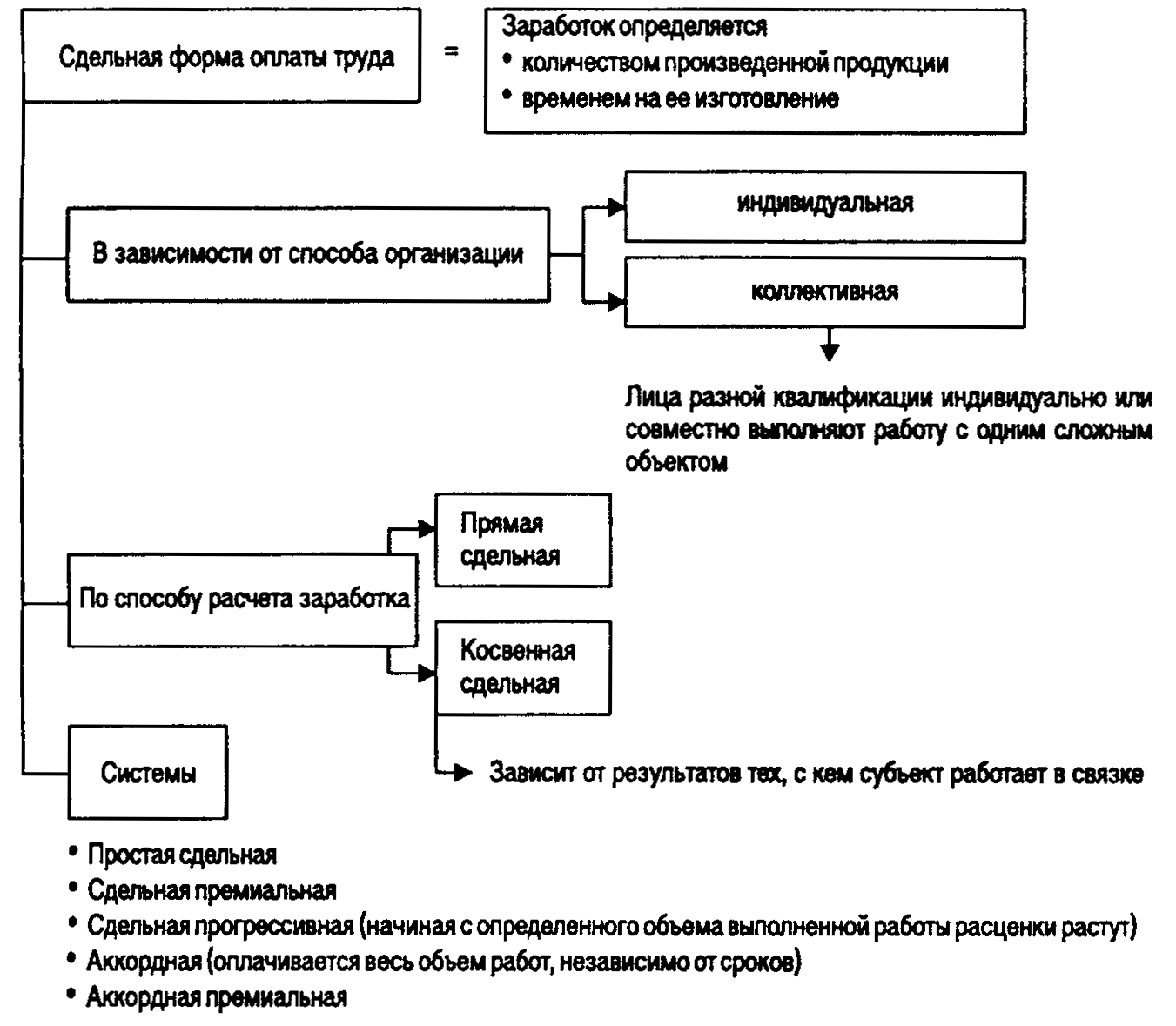

сдельная, согласно которой заработок пропорционален количеству произведенной продукции. Заработная плата в данном случае определяется на основе расценок, устанавливаемых исходя из норм времени или норм выработки (рис. 31).

В основном, применяются системы, основанные на повременной оплате с нормированным заданием и большой долей премий (до 50%) за вклад сотрудника в увеличение прибыли фирмы.

Доход работника коммерческой организации может включать в себя следующие компоненты:

оплату по тарифным ставкам и окладам. Тарифные ставки и оклады определяют величину оплаты труда в соответствии с его сложностью и ответственностью, уровнем цен на предметы потребления. Действуют единые тарифные сетки для рабочих, специалистов и руководителей;

рыночную компоненту. Эта составляющая отражает соотношение спроса и предложения на определенный вид труда и предполагает возможное превышение договорной суммы оплаты ставки, определяемой тарифной сеткой.

доплаты и компенсации за условия труда, включающие в себя:

дополнительное бесплатное питание на производстве;

профилактические и лечебные мероприятия;

доплаты к тарифным ставкам на основе аттестации рабочих мест и трудовых процессов;

доплату за работу в вечерние и ночные смены;

доплаты за уровень занятости в течение рабочей смены.

надбавки, предоставляющиеся за производительность труда выше нормативной;

премии, выплачиваемые единовременно:

за качественное и своевременное выполнение работ;

личный творческий вклад работника в общий результат деятельности подразделения и организации;

социальные выплаты, включающие в себя:

оплаченные праздничные дни;

оплаченные отпуска;

оплаченные дни временной нетрудоспособности;

оплаченное время перерыва на отдых;

медицинское страхование на предприятии;

дополнительное пенсионное страхование на предприятии и другие виды страхования;

помощь в повышении образования, профподготовке и переподготовке;

участие в распределении прибылей;

покупка работниками акций;

предоставление в пользование работников объектов отдых и развлечений;

дивиденды. Размер выплат по акциям, строится, как правило, на основе участия работников в прибыли компании.

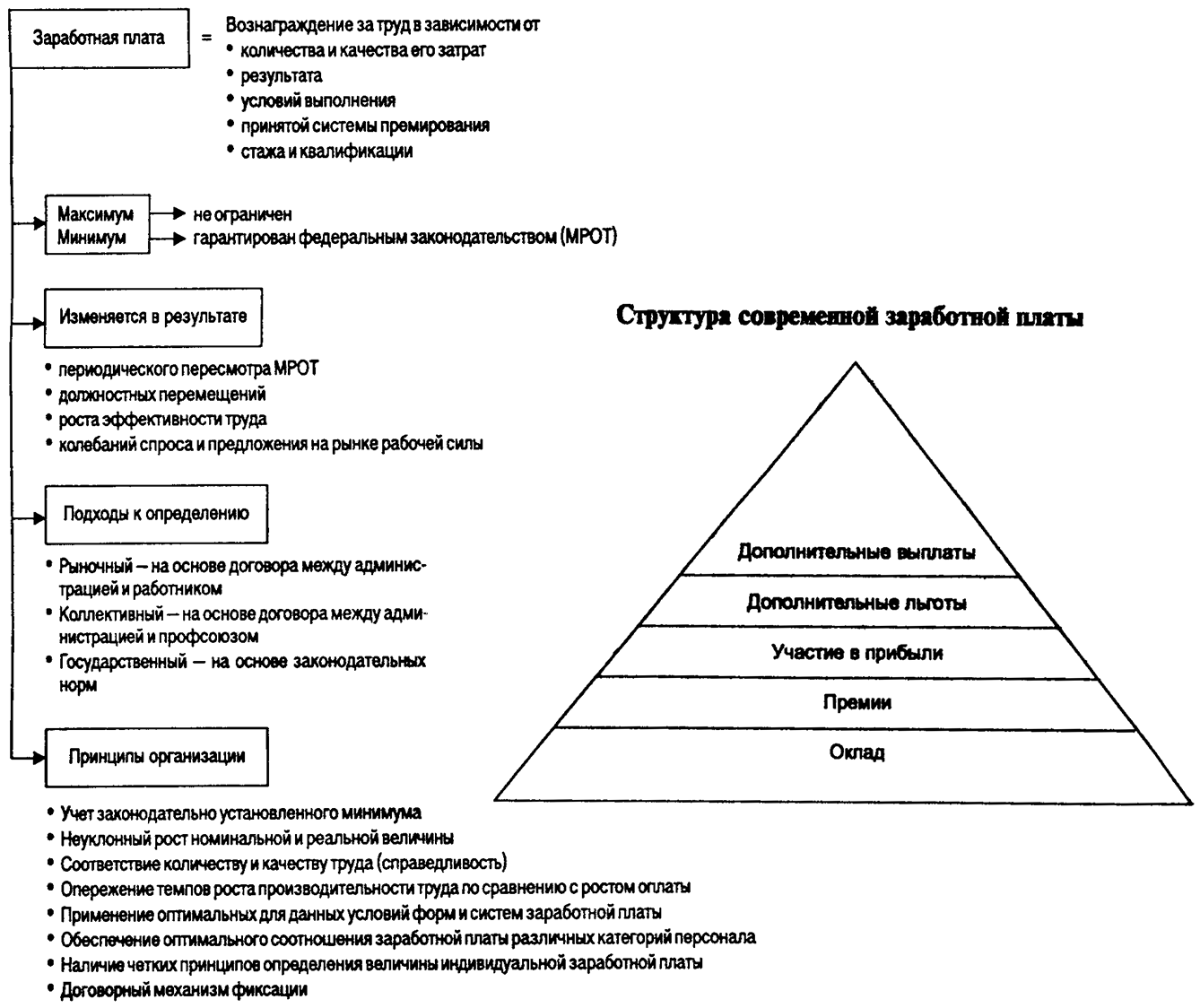

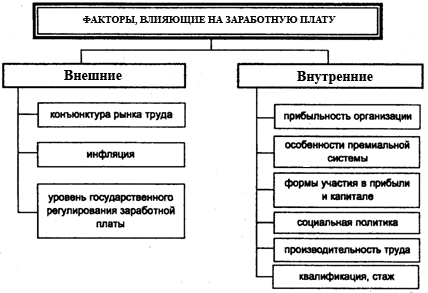

Принципы определения размера и организации оплаты труда представлены на рис. 30-32.

Рис. 30. Заработная плата и принципы ее определения

Рис. 31. Факторы, влияющие на заработную плату

Рис. 32. Определение заработной платы

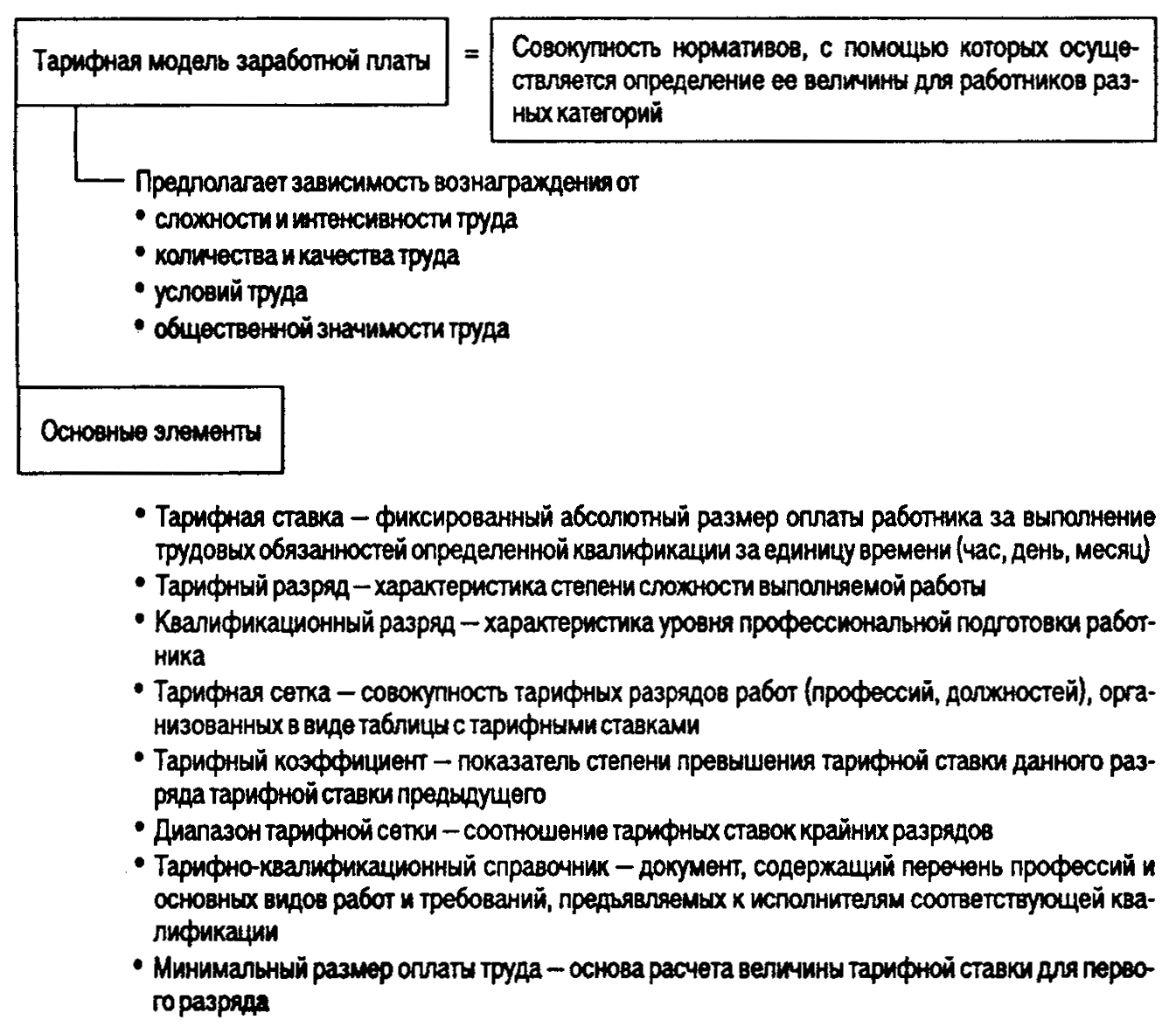

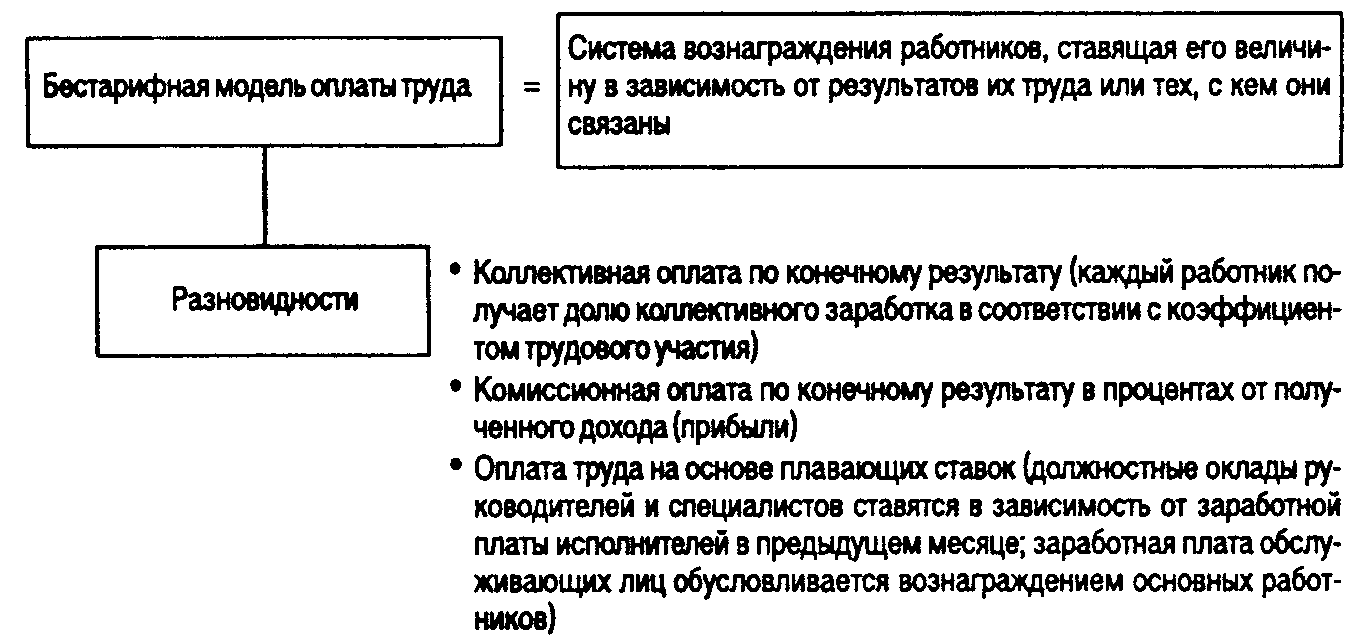

В современных условиях стимулирования труда персонала используются в основном две модели заработной платы:

тарифная (см. рис. 33);

бестарифная (см. рис. 36).

Рис. 33. Тарифная модель заработной платы

Как видно из данных рис. 33 тарифная модель заработной платы представляет собой совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется регулирование заработной платы различных категорий персонала.

В рамках тарифной модели выделяются сдельная и повременная формы оплаты труда (см. рис. 34)

Рис. 34 Сдельная форма оплаты труда

Рис. 35. Повременная форма оплаты труда

В условиях рыночных отношений широко практикуется бестарифная модель оплаты труда с различными ее формами (рис. 36).

Рис. 36. Бестарифная модель оплаты труда

Оплата труда руководителей имеет свои отличительные особенности, определенным характером и содержанием их трудовой деятельности.

Условия оплаты труда руководителей, определяемые в контрактах, устанавливаются в зависимости от результатов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. Переменная часть заработной платы (надбавки, доплаты, премии и др.) должна ориентироваться на достижение кратко- и долговременных результатов хозяйственной деятельности. Она должна устанавливаться в зависимости от выполнения конкретных обязательств по эффективному использованию собственности предприятия, таких как увеличение объемов реализации продукции, прибыли, повышение рентабельности, конкурентоспособности продукции, и выплачиваться в зависимости от их своевременного выполнения.

Должностной оклад руководителя может формироваться:

на базе оклада квалифицированного специалиста данного предприятия с дальнейшей коррекцией на основе коэффициентов, учитывающих профессионально-квалификационный уровень и деловые качества работника, а также повышенную в связи с осуществлением функций руководства сложность труда и конечные результаты деятельности возглавляемого коллектива;

на базе уровня организации заработной платы, сложившегося в данном коллективе с дальнейшими корректировками в соответствии с оценкой профессионально-квалификационного уровня, деловых качеств руководителя и конечных результатов деятельности трудового коллектива;

на основе распространения условий оплаты труда и нормативных соотношений, предусмотренных в единой тарифной сетке.

Оплата труда руководителей предприятий состоит из должностного оклада, надбавки за сложность и напряженность работы, надбавки за продолжительность непрерывной работы (вознаграждения за выслугу лет, стаж работы), премии по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, специальных видов премий, вознаграждения по итогам работы за год и других выплат.

Оплата труда персонала является одним из объектов государственного регулирования.

Государственное регулирование оплаты труда, включает:

законодательное установление и изменение минимального размера оплаты труда;

налоговое регулирование средств, направляемых на оплату труда организациями, а также доходов физических лиц;

установление районных коэффициентов и процентных (северных) надбавок;

установление государственных гарантий по оплате труда.

Регулирование оплаты труда, кроме того, осуществляется на основе генеральных, отраслевых, территориальных, коллективных и индивидуальных договоров и соглашений.

Определяя сущность заработной платы как цену рабочей силы на рынке труда, материально-вещественным воплощением которой является стоимость предметов потребления (продовольственных и непродовольственных товаров), услуг, налогов и других платежей, обеспечивающих воспроизводство рабочей силы, удовлетворение физических и духовных потребностей как самого работника, так и членов его семьи, можно обозначить основу организации оплаты труда – потребительский бюджет работника. В качестве такого бюджета используется минимальный потребительский бюджет низкого стандарта, на котором и основывается минимальная заработная плата. Она представляет низшую границу стоимости неквалифицированной рабочей силы, исчисляемой в виде денежных выплат в расчете на месяц, которые получают лица, работающие по найму, за выполнение простых работ в нормальных условиях труда. Размер минимальной заработной платы служит ориентиром для установления минимальных тарифных ставок, а также различных социальных выплат.

Государственное районное регулирование заработной платы и доходов населения осуществляется также на основе районных коэффициентов и северных надбавок.