- •Часть 1

- •Общие сведения Сведения об эумк

- •Методические рекомендации по изучению дисциплины

- •Рабочая учебная программа

- •Учреждение образования

- •«Белорусский государственный университет

- •Информатики и радиоэлектроники»

- •Часть 2 __184__

- •Содержание дисциплины

- •1. Индивидуальные практические занятия, их характеристика

- •2. Контрольные работы, их характеристика

- •3. Курсовой проект, его характеристика

- •4. Литература

- •4.1. Основная

- •4.2. Дополнительная

- •5. Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методических указаний и материалов и технических средств обучения

- •Протокол согласования учЕбной программы по изучаемой учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности

- •Теоретический раздел Введение

- •1. Основные типы данных

- •1.1. Общие сведения

- •1.2. Данные типа int

- •1.3. Данные типа char

- •1.4. Модификаторы доступа const и volatile

- •1.5. Данные вещественного типа (с плавающей точкой)

- •1.6. Элементарный ввод-вывод

- •1.7. Структура простой программы на языке Си

- •2. Операции и выражения

- •2.1. Выражение и его интерпретация

- •2.2. Основные операции

- •2.2.1. Арифметические операции

- •2.2.2. Побитовые логические операции

- •2.2.3. Операции сдвига

- •2.2.4. Операция присваивания

- •2.2.5. Операция sizeof

- •2.2.6. Преобразование типов в выражениях

- •2.2.7. Операция преобразования типов

- •2.2.8. Приоритеты в языке Си

- •3. Операторы управления вычислительным процессом

- •3.1. Оператор if

- •3.2. Операции отношения

- •3.3. Логические операции

- •3.4. Операция запятая

- •3.5. Операция условия ?:

- •3.6. Оператор безусловного перехода goto

- •3.7. Оператор switch

- •`` ` `3.8. Операторы цикла

- •3.8.1. Оператор for

- •3.8.2. Оператор while

- •3.8.3. Оператор do...While

- •3.9. Оператор break

- •3.10. Оператор continue

- •4. Массивы и указатели

- •4.1. Одномерные массивы и их инициализация

- •4.2. Многомерные массивы и их инициализация

- •4.3. Объявление указателей

- •4.4. Операции над указателями

- •1) Взятие адреса

- •2) Косвенная адресация или разыменование указателя

- •3) Увеличение или уменьшение значения указателя на целое число

- •4) Разность указателей

- •5) Сравнение указателей

- •6) Присваивание указателей друг другу

- •4.6. Связь между указателями и массивами

- •4.7. Динамическое распределение памяти

- •4.8. Массивы указателей

- •5. Функции

- •5.1. Общие сведения

- •5.2. Область видимости переменных

- •5.2.1. Локальные переменные

- •5.2.2. Глобальные переменные

- •5.3. Передача параметров в функцию

- •5.4. Рекурсивные функции

- •5.5. Использование функций в качестве параметров функций

- •5.6. Указатели на функции

- •5.7. Структура программы на Си

- •5.8. Передача параметров в функцию main()

- •6. Строки

- •7. Классы хранения и видимость переменных

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Автоматический класс хранения (auto)

- •7.3. Регистровый класс хранения (register)

- •7.4. Статический класс хранения (static)

- •7.5. Внешний класс хранения (extern)

- •7.6. Заключение

- •8. Структуры, объединения и перечисления

- •8.1. Общие сведения

- •8.2. Инициализация структурных переменных

- •8.3. Вложенные структуры

- •8.4. Указатели на структуры

- •8.5. Массивы структурных переменных

- •8.6. Передача функциям структурных переменных

- •8.7. Оператор typedef

- •8.8. Поля битов в структурах

- •8.9. Объединения

- •8.10. Перечисления

- •9. Динамические структуры данных

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Связные списки

- •9.2.1. Односвязные списки

- •9.2.2. Двусвязные списки

- •9.2.3. Циклические списки

- •9.3. Стеки

- •9.4. Очереди

- •9.5. Деревья

- •9.5.1. Понятие графа

- •9.5.2. Бинарные деревья

- •10. Файлы

- •10.1. Общие сведения

- •10.2. Открытие и закрытие файлов

- •10.3. Функции ввода-вывода для работы с текстовыми файлами

- •10.4. Произвольный доступ к файлу

- •10.5. Функции ввода-вывода для работы с бинарными файлами

- •11. Директивы препроцессора

- •11.1. Основные понятия

- •11.2. Директива #include

- •11.3. Директивы препроцессора #define и #undef

- •11.3.1. Символические константы

- •11.3.2. Макросы с параметрами

- •11.3.3. Директива #undef

- •11.4. Условная компиляция

- •11.5. Директивы # и ##

- •12. Модульное программирование

- •13. Введение в объектно-ориентированное программирование

- •13.1. Постановка задачи

- •13.2. Решение задачи средствами Си

- •13.5. Наследование

- •13.6. Перегрузка

- •13.7. Ссылочный тип

- •Литература

- •Приложение 1. Рекомендации по оформлению текстов программ

- •Тесты к теоретическому разделу Вопросы к разделу 1. Основные типы данных

- •Вопросы к разделу 2. Операции и выражения

- •Вопросы к разделу 3. Операторы управления вычислительным процессом

- •Вопросы к разделу 4. Массивы и указатели

- •Вопросы к разделу 5. Функции

- •Вопросы к разделу 6. Строки

- •Вопросы к разделу 7. Классы хранения и видимость переменных

- •Вопросы к разделу 8. Структуры, объединения и перечисления

- •Вопросы к разделу 9. Динамические структуры данных

- •Вопросы к разделу 10. Файлы

- •Вопросы к разделу 11. Директивы препроцессора

- •Вопросы к разделу 12. Модульное программирование

- •Вопросы к разделу 13. Введение в ооп

- •Правильные ответы на вопросы тестов к теоретическому разделу

- •Вопросы к теоретическому зачету

- •Варианты индивидуальных заданий

- •Контрольная работа №2

- •Варианты индивидуальных заданий

- •Индивидуальные практические работы Указания к выбору варианта индивидуальных практических работ

- •Индивидуальная практическая работа № 1. Массивы и строки

- •Варианты индивидуальных заданий

- •Индивидуальная практическая работа № 2. Динамические структуры данных

- •Варианты индивидуальных заданий

6. Строки

В практике программирования очень часто возникает задача хранения и использования текстовых строк. При помощи таблиц кодировки группе чисел (байт) без труда можно поставить в соответствие группу символов (букв). Но сами по себе строки довольно сложны для представления в компьютерной технике ввиду того, что их длина неизбежно должна быть переменной. Существует два простых способа хранения строк в памяти, основанных на использовании статических структур: строки с упреждающей длиной и с завершающим терминальным элементом. Т.к. размер области в памяти отведенной для хранения строки должен быть постоянным, необходимо иметь способ определять её реальную длину.

В строках с упреждающей длиной в памяти перед областью, байты которой интерпретируются как символы строки, находится число, определяющее реальную длину строки. Именно такой метод используется в языке Pascal для хранения переменных типа string. Там для строковой переменной по умолчанию отводилось 256 байт в памяти. Первый байт хранил реальную длину строки, а остальные – её символы. Именно с тем, что для хранения реальной длины использовался один байт и связано ограничение на максимальную длину строки в Pascal’е.

В языке Си вообще нет встроенного строкового типа. Это, равно как и отсутствие булевых переменных, вероятнее всего, объясняется историческими причинами. Однако среди встроенных имеются функции, делающие простой и удобной работу со строками с завершающим терминальным элементом. В строках этого типа об окончании строки свидетельствует специальная (в общем случае) последовательность символов, котороя называется терминальной. Так, в Си терминальным служит символ с кодом 0 (байт 0x00).

В виду того, что специального строкового типа нет, а Си-строка является массивом элементов типа char, логично при хранении строк использовать тип char* (или char [], что, в сущности, то же самое).

Строковый литерал (в двойных кавычках), встретившийся в тексте программы, помещается компилятором в сегмент данных, в виде массива символов с завершающим нулем, имеет тип char* и равен адресу в сегменте данных, по которому расположен массив. Ввиду того, что адрес этот является для компилятора константой, известной во время компиляции, становится возможным такое выражение:

char *str = “Hello world”;

или аналогичное ему

char str[] = “Строка”;

(разница будет заключаться в том, что в первом случае переменную str можно будет изменить (как указатель), а во втором нельзя (имя массива)), однако, если написать так

char *const str = “Hello world”;

то и это отличие исчезает.

В общем случае, существует еще два способа создания строковой переменной: создание массива или динамическое выделение памяти под массив, в котором можно будет хранить строки, длина которых не больше длины массива.

Первый способ:

#include <string.h>

char str[100]; // Любые строки до 99 символов

strcpy(str, “Строка”); // Побайтое копирование строки

Второй способ:

char *str;

str = (char*) malloc(100);

strcpy(str, “Строка”);

free(str);

Использованная стандартная функция strcpy копирует строку по адресу src, в строку по адресу dest, и возвращает указатель dest:

// Прототип функции strcpy

char* strcpy(char* dest, const char* src);

char buf[15] = “BufString”;

char str* = “String”;

strcpy(buf, str);

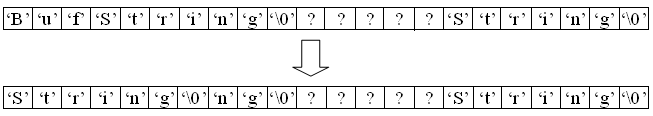

Предположим, что области памяти, выделенные компилятором для массива buf, и строкового литерала “String” смежные. Длина массива больше длины строки, которой он инициализирован, на 5 байт – это значит, что в них может находиться что угодно. На рисунке показано, как изменится область памяти, содержащая строки, после вызова strcpy.

Приведем пример функции, которая делает в точности то же самое, что и strcpy:

char* user_strcpy(char* dest, const char* src)

{

char *result = dest;

do

{

*dest++ = *src;

}

while (*src++);

return result;

}

Копирование прекращается лишь в том случае, если в копируемой строке встречается нулевой символ. Это значит, что, если принимающая строка (буфер) имеет недостаточную длину для приёма копируемых данных, то произойдет выход за пределы массива, что может привести к непредсказуемым и трудно обнаружимым ошибкам.

Другой необходимой и часто используемой функцией работы со строками, является функция определения их длины:

size_t user_strlen(const char* src)

{

size_t result = 0;

while (*src++) result++;

return result;

}

или аналогичная ей функция из стандартной библиотеки:

size_t strlen(const char* src);

Тип size_t определен в string.h и представляет собой псевдоним целого типа без знака.

Из всего сказанного видно, что использовать операторы присваивания и сложения для копирования и конкатенации строк (как это делалось в языке Pascal) нельзя:

char *str1 = “Студент”;

char *str2 = “ БГУИР”;

char *str3;

str3 = str1 + str2; // НЕ верно!

В данном случае выражение str1 + str2 даже не будет скомпилировано, компилятор выдаст ошибку: «Неверное использование указателей». Действительно, пусть строка «Студент» находится в памяти, например, по адресу 1000, а «БГУИР» 1009. Арифметическая сумма этих чисел даст 2009. Что находится по этому адресу сказать нельзя. Присваивание же str3 адреса строки приведет к тому, что оба указателя будут указывать на одну и ту же область в памяти, и изменение строки str3 повлечет за собой соответствующее изменение str1 и str2, чего пользователь явно не ожидает. Выражение

str3 = “Студент” + “ БГУИР”;

по сути, ничем не отличается от str3 = str1 + str2: строковые литералы размещаются в памяти по адресам, которые вместо них компилятор подставит в выражение, а складывать два адреса нельзя.

С другой стороны, в стандартной библиотеке string.h, есть целый набор функций работы со строками. Рассмотрим некоторые из них:

// Прототип функции конкатенации строк

char* strcat(char* dest, const char* src);

// Пользовательская реализация

char* user_strcat(char* dest, const char* src)

{

strcpy(dest + strlen(dest), src);

return dest;

}

// Прототип функции поиска первого вхождения символа

char* strchr(char* s, int c);

// Пользовательская реализация

char* user_strchr(char* s, int c)

{

do

{

if (*s == c) return s;

}

while (*s++);

return 0;

}

// Прототип функции создания дубликата строки

char* strdup(const char* s);

// Пользовательская реализация

char* user_strdup(const char* s);

{

/* malloc – функция динамического выделения

памяти, рассматривается в главе указатели */

return strcpy((char *) malloc(strlen(s)+1), s);

}

// Использование strdup

char* some_function(const char* str)

{

char* temp = strdup(str);

// ...

free(temp); //Обязательное освобождение памяти!

}

Среди прочих, особо нужно выделить функцию strcmp. Она, в качестве параметров, получает два указателя на строки, а возвращает 0 (ноль), если строки (лексикографически) равны, отрицательное число, если первая строка меньше второй, и положительное число в противном случае:

// Прототип функции сравнения строк

int strcmp(const char* s1, const char* s2);

// Пользовательская реализация

int user_strcmp(const char* s1, const char* s2)

{

int r;

do

{

r = *s1 - *s2;

}

while (*s1++ && *s2++ && !r);

return r;

}

// Использование strcmp

char* some_function(char* str1, char* str2, char* str3)

{

printf("\n%d", strcmp(str1, str2));

printf("\n%d", strcmp(str2, str1));

printf("\n%d", strcmp(str1, str1));

}

Равно как и в случае других библиотек предпочтительно использование стандартных функций работы со строками. По сравнению с приведенными выше аналогами они намного быстрей, т.к. написаны на языке ассемблера и оптимизированы с учетом особенностей платформы применения.