- •Свойства, физический принцип действия.

- •Получение индукционного тока.

- •Приборы, действие которых основано на использовании явления электромагнитной индукции.

- •Устройства, системы для преобразования звука и передачи информации.

- •Новейшее применение электромагнитной индукции в медицине.

- •Линейный двигатель

- •Заключение

- •Вичуга май 2012

Новейшее применение электромагнитной индукции в медицине.

Магнито – резонансная томография

Интенсивное развитие технологии, разработка новых материалов, совершенствование компьютерной техники привели в последние три десятилетия к появлению целого ряда принципиально новых неинвазивных методов исследования, которые позволяют тем или иным способом увидеть сечение органов, изучить их анатомическое строение, взаиморасположение и провести необходимые измерения.

К таким методам, в частности, относится

магнитно-резонансная томография

(МР-томография), основанная на явлении

ядерно-магнитного резонанса.

таким методам, в частности, относится

магнитно-резонансная томография

(МР-томография), основанная на явлении

ядерно-магнитного резонанса.

Ф еномен

ядерного магнитного резонанса был

описан независимо друг от друга Е. М.

Purcell и F. Bloch в 1946 г., за что авторы получили

в 1952 г. Нобелевскую премию. Однако

теоретические предпосылки намного

опередили возможности практики и только

в начале 70-х годов стало возможным

использовать явление ядерного магнитного

резонанса для получения изображения

Р. С. Lauterbur в 1973 г получил томограммы

фантомов, заполненных водой, и назвал

метод зейгматографией. Но подлинным

началом использования МР-т

еномен

ядерного магнитного резонанса был

описан независимо друг от друга Е. М.

Purcell и F. Bloch в 1946 г., за что авторы получили

в 1952 г. Нобелевскую премию. Однако

теоретические предпосылки намного

опередили возможности практики и только

в начале 70-х годов стало возможным

использовать явление ядерного магнитного

резонанса для получения изображения

Р. С. Lauterbur в 1973 г получил томограммы

фантомов, заполненных водой, и назвал

метод зейгматографией. Но подлинным

началом использования МР-т омографии

следует считать работы R. Damadian, который

в 1976 г. получил томограммы тела

экспериментальных животных, а в 1977 г —

первые томограммы внутренних органов

человека. В течение нескольких лет

исследовались в основном голова, шея и

головной мозг, что было обусловлено

техническими возможностями созданных

типов клинических томографов — основным

ограничением являлся диаметр катушки,

который в то время не превышал 30—35 см.

В начале 80-х годов были созданы клинические

образцы томографов для всего тела и

начался их промышленный выпуск, что

привело к лавинообразному потоку

публикаций о возможностях исследования

почек, надпочечников, печени, суставов,

костно - мышечного аппарата и т д.

Интенсивно развивалась и сама методика

исследования, включая создание все

более совершенных компьютерных программ.

Если для получения первых изображений

требовались часы, то уже через несколько

лет — десятки минут, а затем и минуты.

В настоящее время в наиболее совершенных

приборах имеется возможность получения

изображения в реальном масштабе времени.

Большая длительность исследования на

первом этапе задерживала использование

МР-томографии для исследования сердца

и крупных сосудов. Только работами С.

В. Higgins и соавт., и R

J. Herfkens и

соавт., выполненными в 1983—1985 гг., началось

интенсивное исследование сердца и

сосудов с использованием синхронизации

изображения.

омографии

следует считать работы R. Damadian, который

в 1976 г. получил томограммы тела

экспериментальных животных, а в 1977 г —

первые томограммы внутренних органов

человека. В течение нескольких лет

исследовались в основном голова, шея и

головной мозг, что было обусловлено

техническими возможностями созданных

типов клинических томографов — основным

ограничением являлся диаметр катушки,

который в то время не превышал 30—35 см.

В начале 80-х годов были созданы клинические

образцы томографов для всего тела и

начался их промышленный выпуск, что

привело к лавинообразному потоку

публикаций о возможностях исследования

почек, надпочечников, печени, суставов,

костно - мышечного аппарата и т д.

Интенсивно развивалась и сама методика

исследования, включая создание все

более совершенных компьютерных программ.

Если для получения первых изображений

требовались часы, то уже через несколько

лет — десятки минут, а затем и минуты.

В настоящее время в наиболее совершенных

приборах имеется возможность получения

изображения в реальном масштабе времени.

Большая длительность исследования на

первом этапе задерживала использование

МР-томографии для исследования сердца

и крупных сосудов. Только работами С.

В. Higgins и соавт., и R

J. Herfkens и

соавт., выполненными в 1983—1985 гг., началось

интенсивное исследование сердца и

сосудов с использованием синхронизации

изображения.

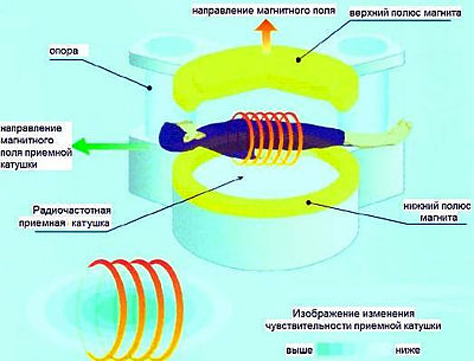

Ф изические

принципы, лежащие в основе МР-томографии,

достаточно сложны. Основа метода состоит

в том, что при помещении биологического

объекта в постоянное магнитное поле

ядра некоторых химических элементов

(Н1, С13, N14,

Na23, Р31 и др.),

обладающие магнитными моментами,

начинают вести себя как диполи. Диполи

выстраиваются параллельно постоянному

магнитному полю и формируют суммарный

вектор намагниченности. При этом сами

диполи не находятся в статическом

положении, они постоянно вращаются с

частотой, пропорциональной силе

магнитного поля и магнитных свойств

самого ядра данного элемента. Для

получения явления ядерного магнитного

резонанса необходимо облучить объект,

помещенный в постоянное магнитное поле,

дополнительным радиочастотным полем.

Если частота радиосигнала совпадает с

параметрами ядра и магнитного поля, то

возникает явление резонанса, т. е атомы

элемента поглощают энергию дополнительного

импульса и переходят на более высокий

энергетический уровень.

изические

принципы, лежащие в основе МР-томографии,

достаточно сложны. Основа метода состоит

в том, что при помещении биологического

объекта в постоянное магнитное поле

ядра некоторых химических элементов

(Н1, С13, N14,

Na23, Р31 и др.),

обладающие магнитными моментами,

начинают вести себя как диполи. Диполи

выстраиваются параллельно постоянному

магнитному полю и формируют суммарный

вектор намагниченности. При этом сами

диполи не находятся в статическом

положении, они постоянно вращаются с

частотой, пропорциональной силе

магнитного поля и магнитных свойств

самого ядра данного элемента. Для

получения явления ядерного магнитного

резонанса необходимо облучить объект,

помещенный в постоянное магнитное поле,

дополнительным радиочастотным полем.

Если частота радиосигнала совпадает с

параметрами ядра и магнитного поля, то

возникает явление резонанса, т. е атомы

элемента поглощают энергию дополнительного

импульса и переходят на более высокий

энергетический уровень.

П осле

прекращения действия радиочастотного

импульса образованный магнитными

моментами ядер суммарный вектор

намагниченности, отклонившийся от

направления силовых линий основного

поля, возвращается в исходное состояние.

Во время этого процесса, называемого

релаксацией, резонировавшие ядра

излучают слабые электромагнитные волны.

В катушке индуктивности, окружающей

исследуемый объект, при этом возникает

переменная электродвижущая сила,

амплитудно - частотный спектр и временные

характеристики которой несут информацию

о пространственной плотности резонирующих

ядер (т. е. об их локализации и концентрации),

временах релаксации и других параметрах,

специфичных для МР. Полученная информация

поступает в ЭВМ, где претерпевает сложную

трех мерную Фурье трансформацию и в

результате выдается на экран дисплея

в виде изображения, которое, с одной

стороны, отражает анатомическое строение

биологического объекта, а с другой —

характеризует плотность ядер химических

элементов, времена релаксации,

распределение скоростей потоков

жидкостей, некоторые параметры

биохимических обменных процессов и т.

д. Выделяются 2 времени релаксации (Т):

Т1 время продольной спин решеточной

релаксации, которое отражает взаимодействие

резонировавших ядер с другими окружающими

их ядрами и молекулами, Т2— время

поперечной спин - спиновой релаксации,

которое зависит от взаимодействия

магнитных моментов внутри ядра. Эти

параметры являются постоянными величинами

для ядер определенного элемента при

заданной температуре и параметрах

постоянного магнитного и переменного

радиочастотного полей.

осле

прекращения действия радиочастотного

импульса образованный магнитными

моментами ядер суммарный вектор

намагниченности, отклонившийся от

направления силовых линий основного

поля, возвращается в исходное состояние.

Во время этого процесса, называемого

релаксацией, резонировавшие ядра

излучают слабые электромагнитные волны.

В катушке индуктивности, окружающей

исследуемый объект, при этом возникает

переменная электродвижущая сила,

амплитудно - частотный спектр и временные

характеристики которой несут информацию

о пространственной плотности резонирующих

ядер (т. е. об их локализации и концентрации),

временах релаксации и других параметрах,

специфичных для МР. Полученная информация

поступает в ЭВМ, где претерпевает сложную

трех мерную Фурье трансформацию и в

результате выдается на экран дисплея

в виде изображения, которое, с одной

стороны, отражает анатомическое строение

биологического объекта, а с другой —

характеризует плотность ядер химических

элементов, времена релаксации,

распределение скоростей потоков

жидкостей, некоторые параметры

биохимических обменных процессов и т.

д. Выделяются 2 времени релаксации (Т):

Т1 время продольной спин решеточной

релаксации, которое отражает взаимодействие

резонировавших ядер с другими окружающими

их ядрами и молекулами, Т2— время

поперечной спин - спиновой релаксации,

которое зависит от взаимодействия

магнитных моментов внутри ядра. Эти

параметры являются постоянными величинами

для ядер определенного элемента при

заданной температуре и параметрах

постоянного магнитного и переменного

радиочастотного полей.

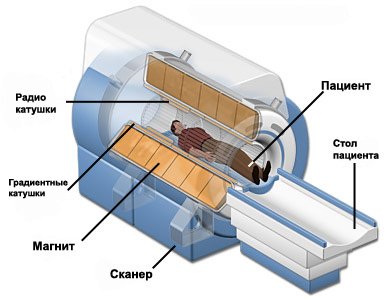

В настоящее время в клинической практике

применяются 2 типа МР томографов с

резистивным и сверхпроводящим магнитом.

В последнем для получения магнитного

поля используется явление сверхпроводимости,

т. е. катушки электромагнита охлаждаются

с помощью жидкого азота и гелия. Аппараты

имеют различную напряженность магнитного

поля от 0.06 до 1.5 Тл и выше. При этом

резистивные магниты дают более низкую

напряженность магнитного поля, чем

сверхпроводящие магниты. В состав

аппарата, помимо магнита, входят

радиочастотные и градиентные катушки,

которые придают определенную форму

основному полю для выбора толщины среза

и направления плоскости исследования

и принимают резонансный сигнал. В аппарат

входят также блоки управления, компьютер,

устройства для воспроизведения и

хранения изображения. В большинстве

случаев МР томография основывается на

исследовании распределения протонов,

т. е. атомов водорода (Н1), так как

они наиболее распространены в человеческом

организме и для получения резонанса от

них требуется создание магнитного поля

небольшого напряжения.

настоящее время в клинической практике

применяются 2 типа МР томографов с

резистивным и сверхпроводящим магнитом.

В последнем для получения магнитного

поля используется явление сверхпроводимости,

т. е. катушки электромагнита охлаждаются

с помощью жидкого азота и гелия. Аппараты

имеют различную напряженность магнитного

поля от 0.06 до 1.5 Тл и выше. При этом

резистивные магниты дают более низкую

напряженность магнитного поля, чем

сверхпроводящие магниты. В состав

аппарата, помимо магнита, входят

радиочастотные и градиентные катушки,

которые придают определенную форму

основному полю для выбора толщины среза

и направления плоскости исследования

и принимают резонансный сигнал. В аппарат

входят также блоки управления, компьютер,

устройства для воспроизведения и

хранения изображения. В большинстве

случаев МР томография основывается на

исследовании распределения протонов,

т. е. атомов водорода (Н1), так как

они наиболее распространены в человеческом

организме и для получения резонанса от

них требуется создание магнитного поля

небольшого напряжения.

М Р-томография

позволяет получать срезы изображения

человеческого тела практически в любой

плоскости, не меняя положения тела

обследуемого, благодаря лишь переориентации

градиентных полей. Следует отметить,

что в МР-томографе в отличие от

рентгеновского компьютерного томографа

нет вращающихся деталей. Разрешающая

способность МР-томографии в настоящее

время практически не уступает таковой

рентгеновской компьютерной томографии.

Более того, при исследовании малых

биологических объектов на специальных

установках достигалась разрешающая

способность в 10 мкм, т. е. было возможно

получить изображение клетки и ее

внутренних структур. Введен даже термин

МР-микроскопия.

Р-томография

позволяет получать срезы изображения

человеческого тела практически в любой

плоскости, не меняя положения тела

обследуемого, благодаря лишь переориентации

градиентных полей. Следует отметить,

что в МР-томографе в отличие от

рентгеновского компьютерного томографа

нет вращающихся деталей. Разрешающая

способность МР-томографии в настоящее

время практически не уступает таковой

рентгеновской компьютерной томографии.

Более того, при исследовании малых

биологических объектов на специальных

установках достигалась разрешающая

способность в 10 мкм, т. е. было возможно

получить изображение клетки и ее

внутренних структур. Введен даже термин

МР-микроскопия.

Для

получения более полной информации об

объекте в МР-томографии используются

различные методики получения изображения,

в основном они определяются различной

последовательностью радиочастотных

импульсов. Наиболее распространенные

методики: спин-эхо (SE);

инверсия — восстановление (IR);

насыщение—восстановление (SR).

Наибольшее распространение, получила

методика спин-эхо (SE). Это обусловлено

ее удобством, высоким качеством

изображения, возможностью получать

многослойные томограммы с различным

временем эхосигнала (ТЕ). Изображен ия,

полученные на различных этапах релаксации,

позволяют очень детально изучить

характер целого ряда патологических

процессов. В целом же, если компьютерная

томография дает изображение только по

одному параметру — плотности тканей

для рентгеновских лучей, то в МР-томографии,

варьируя импульсную последовательность,

можно получить изображения по самым

различным параметрам. Помимо этого, в

зонах интереса можно рассчитать времена

релаксации T1 и Т2.

Это позволяет ввести некоторые

количественные критерии оценки

патологических процессов, например

опухолей или инфарктов мозга.

ия,

полученные на различных этапах релаксации,

позволяют очень детально изучить

характер целого ряда патологических

процессов. В целом же, если компьютерная

томография дает изображение только по

одному параметру — плотности тканей

для рентгеновских лучей, то в МР-томографии,

варьируя импульсную последовательность,

можно получить изображения по самым

различным параметрам. Помимо этого, в

зонах интереса можно рассчитать времена

релаксации T1 и Т2.

Это позволяет ввести некоторые

количественные критерии оценки

патологических процессов, например

опухолей или инфарктов мозга.

Одним из параметров, определяющих возможности томографического метода, является толщина среза. В МР-томографии она колеблется в пределах 5—10 мм. Количество срезов зависит от целей исследования, в среднем их 8, но иногда — до 16 за одно исследование. Большим преимуществом МР-томографии по сравнению с компьютерной томографией является возможность получать изображения в различных плоскостях равного качества.

УВЧ терапия

У ВЧ-терапия

представляет собой комплексный лечебный

метод, при котором используется

воздействие переменного электрического

поля ультравысокой частоты (УВЧ),

подводимого к проблемным местам организма

больного с помощью конденсаторных

пластин. При проведении процедур

УВЧ-терапии пользуются такими аппаратами,

как УВЧ-30, УВЧ-66, «Экран-1», УВЧ 8-30 «Ундатерм»

(универсальный аппарат средней мощности,

воздействующий с применением конденсаторной

методики, индукционного кабеля и

настроенного контура), стационарный

аппарат «Экран-2». Указанные аппараты

(портативные и стационарные) подключают

к сети переменного тока напряжением

220 В или 127 В. Электрическая схема этих

аппаратов состоит из силового

трансформатора, одного контура, который

индуктивно связан с терапевтическим

устройством, имеющим конденсаторные

пластины — электроды, через которые

осуществляется воздействие импульсным

полем ультравысокой частоты на проблемные

(патологические очаги) места пациента.

ВЧ-терапия

представляет собой комплексный лечебный

метод, при котором используется

воздействие переменного электрического

поля ультравысокой частоты (УВЧ),

подводимого к проблемным местам организма

больного с помощью конденсаторных

пластин. При проведении процедур

УВЧ-терапии пользуются такими аппаратами,

как УВЧ-30, УВЧ-66, «Экран-1», УВЧ 8-30 «Ундатерм»

(универсальный аппарат средней мощности,

воздействующий с применением конденсаторной

методики, индукционного кабеля и

настроенного контура), стационарный

аппарат «Экран-2». Указанные аппараты

(портативные и стационарные) подключают

к сети переменного тока напряжением

220 В или 127 В. Электрическая схема этих

аппаратов состоит из силового

трансформатора, одного контура, который

индуктивно связан с терапевтическим

устройством, имеющим конденсаторные

пластины — электроды, через которые

осуществляется воздействие импульсным

полем ультравысокой частоты на проблемные

(патологические очаги) места пациента.

Конденсаторные пластины-электроды представляют собой:

• дисковые металлические пластины небольших размеров с покрытием из изолирующего материала (пластмассы, резины, оргстекла);

• гибкие мягкие прямоугольные пластины площадью 150, 300 и 600 см2.

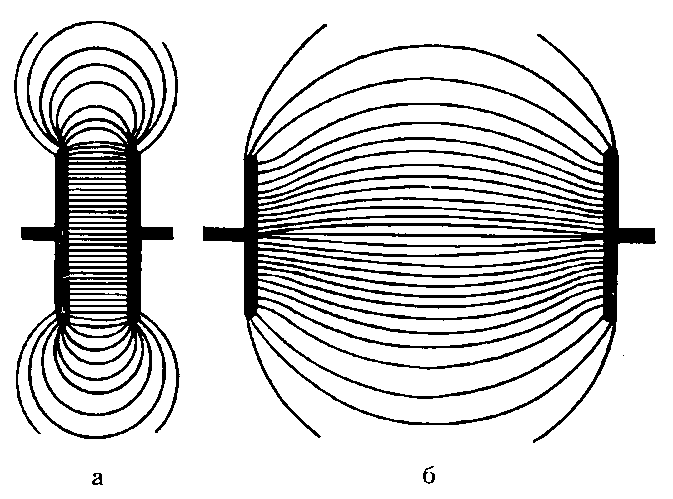

П роцедуру

проводят, используя две конденсаторные

платины, которые располагают поперечно,

продольно или под углом по отношению к

поверхности тела, при этом между ними

расстояние должно быть не менее диаметра

пластины, в противном случае могут

произойти повышение напряженности поля

и перегревание кожного покрова у пациента

(вплоть до ожога). В том случае, когда

конденсаторные пластины-электроды

располагаются поперечно, то силовые

линии электрического поля, возникающие

при включении аппарата, пронизывают

всю толщу очага воздействия на теле

пациента. Такая методика применяется

при глубоком расположении очага поражения

(патологическом). В другом случае, когда

патологический очаг находится на

поверхности тела пациента, конденсаторные

пластины-электроды устанавливают

продольно. По данной методике силовые

линии электрического поля располагаются

поверхностно, но охватывают патологический

очаг на небольшую глубину, не проникая

вглубь. В медицинской практике чаще

всего применяется первая методика с

поперечным расположением конденсаторных

пластин.

роцедуру

проводят, используя две конденсаторные

платины, которые располагают поперечно,

продольно или под углом по отношению к

поверхности тела, при этом между ними

расстояние должно быть не менее диаметра

пластины, в противном случае могут

произойти повышение напряженности поля

и перегревание кожного покрова у пациента

(вплоть до ожога). В том случае, когда

конденсаторные пластины-электроды

располагаются поперечно, то силовые

линии электрического поля, возникающие

при включении аппарата, пронизывают

всю толщу очага воздействия на теле

пациента. Такая методика применяется

при глубоком расположении очага поражения

(патологическом). В другом случае, когда

патологический очаг находится на

поверхности тела пациента, конденсаторные

пластины-электроды устанавливают

продольно. По данной методике силовые

линии электрического поля располагаются

поверхностно, но охватывают патологический

очаг на небольшую глубину, не проникая

вглубь. В медицинской практике чаще

всего применяется первая методика с

поперечным расположением конденсаторных

пластин.

П ри

проведении процедур УВЧ-терапии

обязательно соблюдается такое условие:

между пластиной-электродом и поверхностью

тела пациента оставляют воздушный

зазор, величина которого определяется

глубиной патологического очага. Например,

при поверхностном расположении очага

поражения воздушный зазор устанавливается

в 0,5—1 см, а при глубоком — от 2 до 4 см.

При этом общая величина зазора под

обеими пластинами не должна превышать

6 см при использовании портативных

аппаратов. Кроме того, воздушный зазор

необходимо сохранять неизмененным во

время всей процедуры. Это достигается

применением специальных прокладок из

перфорированного (т.е. с небольшими

отверстиями) войлока или фетра определенной

толщины. При проведении процедур УВЧ

детям и подросткам эти прокладки

фиксируются на пластинах-электродах,

аналогично поступают и при использовании

гибких мягких электродов.

ри

проведении процедур УВЧ-терапии

обязательно соблюдается такое условие:

между пластиной-электродом и поверхностью

тела пациента оставляют воздушный

зазор, величина которого определяется

глубиной патологического очага. Например,

при поверхностном расположении очага

поражения воздушный зазор устанавливается

в 0,5—1 см, а при глубоком — от 2 до 4 см.

При этом общая величина зазора под

обеими пластинами не должна превышать

6 см при использовании портативных

аппаратов. Кроме того, воздушный зазор

необходимо сохранять неизмененным во

время всей процедуры. Это достигается

применением специальных прокладок из

перфорированного (т.е. с небольшими

отверстиями) войлока или фетра определенной

толщины. При проведении процедур УВЧ

детям и подросткам эти прокладки

фиксируются на пластинах-электродах,

аналогично поступают и при использовании

гибких мягких электродов.

При выполнении процедур УВЧ соблюдают такое условие: воздушный зазор между одним из электродов-пластин и патологическим очагом должен быть минимальным — от 2 до 1 см, а зазор под другим электродом — большим, но не более 4 см. Например, при пневмонии заднего сегмента нижней доли легкого справа пластину-электрод спереди располагают с воздушным зазором в 4 см, а сзади — в 2 см. В зависимости от величины патологического очага при процедурах УВЧ применяют пластины-электроды №1,2 или 3.

При выполнении процедур УВЧ производят дозирование воздействия электрического поля на очаг поражения (патологический) по выходной мощности соответствующего аппарата, по тепловым ощущениям пациента, а также по времени воздействия. В медицинской практике процедур УВЧ на основании ощущений пациенты различают дозы: атермические, олиготермические и термические. При атермической дозе теплообразование в патологическом очаге несущественно, поэтому тепловыми рецепторами кожи не воспринимается, а в итоге у пациента не возникает ощущения тепла. Для получения атермической и олиготермической дозы при проведении процедур УВЧ обычно используют наименьшую выходную мощность соответствующего аппарата. В том случае, когда пациентом отмечается ощущение интенсивного тепла, увеличивают воздушный зазор в допустимых пределах.

Уменьшать тепловую дозу за счет нарушения резонанса, ориентируясь на слабое свечение неоновой лампочки, внесенной в электрическое поле УВЧ, не рекомендуется. Инструкциями Минздрава России установлено, что воздействие электрическим полем УВЧ у взрослых в области лица, шеи проводят при мощности тока в 20—30—40 Вт, в области грудной клетки, органов брюшной полости и малого газа — в 70—80—100 Вт, на мелкие суставы кистей, лучезапястные, локтевые, на плечевые — 30—40 Вт, на голеностопные, коленные, тазобедренные суставы — 70—80— 100 Вт.

П ри

проведении процедур УВЧ у детей и

подростков мощность воздействия

устанавливается в зависимости от

возраста. Например, при воздействии

электрическим полем УВЧ в области лица

и шеи устанавливают 15—20—30 Вт, в области

грудной клетки, брюшной полости —

30—40—70 Вт, на верхние и нижние конечности

— 15—20—30—40 Вт. Для сохранения постоянного

воздушного зазора при проведении

процедур УВЧ-тераиии у детей и подростков

между пластинами-электродами и

поверхностью тела помещают войлочные

или фланелевые круги толщиной 1, 2, 3 см

в зависимости от воздушного зазора.

Процедуру проводят ежедневно, но иногда

через день. На весь курс лечения

УВЧ-терапии назначают от 5 до 15 процедур

у взрослых и от 4 до 12 — у детей.

ри

проведении процедур УВЧ у детей и

подростков мощность воздействия

устанавливается в зависимости от

возраста. Например, при воздействии

электрическим полем УВЧ в области лица

и шеи устанавливают 15—20—30 Вт, в области

грудной клетки, брюшной полости —

30—40—70 Вт, на верхние и нижние конечности

— 15—20—30—40 Вт. Для сохранения постоянного

воздушного зазора при проведении

процедур УВЧ-тераиии у детей и подростков

между пластинами-электродами и

поверхностью тела помещают войлочные

или фланелевые круги толщиной 1, 2, 3 см

в зависимости от воздушного зазора.

Процедуру проводят ежедневно, но иногда

через день. На весь курс лечения

УВЧ-терапии назначают от 5 до 15 процедур

у взрослых и от 4 до 12 — у детей.

Механизм действия УВЧ-поля относительно сложен и выражается в колебательных движениях заряженных частиц с последующими физико-химическими изменениями в клеточной и молекулярной структуре тканей в области воздействия на патологический очаг пациента. В результате процессов, происходящих в поверхностных и глубоких тканях под воздействием УВЧ-поля, отмечается выделение тепла с разной интенсивностью, зависящей от мощности подаваемого к пластинам-электродам тока. В то же время применение УВЧ-поля в нетепловой дозировке по утвержденным Минздрава России методикам оказывает выраженное осцилляторное действие. Изолировать тепловое и осцилляторное действие практически невозможно, поэтому ответные реакции организма пациента при воздействии на патологические очаги связаны с суммарным эффектом действия электрического поля УВЧ, но при некоторых методиках проведения процедур возможно создание преимущества теплового или осциллярного действия. Лечение с помощью аппарата УВЧ является одним из наиболее распространённых методов терапии. Аппараты для проведения для этой процедуры выпускаются давно и находятся почти в каждой больнице. К сожалению, большинство аппаратов устарели и требуют замены.