- •Введение

- •I (елевая установка

- •Этиология и к лассификация хронического панкреатита

- •Хирургическое лечение хронического панкреатита

- •I. Операции на смежных с поджелудочной железой органах:

- •II. Прямые оперативные вмешательства на поджелудочной железе:

- •III. Паллиативные операции:

- •IV. Эндоскопические вмешательства на поджелудочной железе и ее протоках.

- •V. Закрытые хирургические вмешательства, выполняемые под контролем узи и кт.

- •Операции на желчных путях

- •Хирургическое лечение хронического панкреатита, обусловленного хронической дуоденальной непроходимостью

- •Резекции поджелудочной железы при хроническом панкреатите

- •I. Истинные кисты (выстланные слизистым эпителием):

- •I. По этиологическому признаку:

- •II. По клиническим признакам:

- •III. Первичные и рецидивирующие кисты.

- •Радикальные операции

- •II. По клиническому течению

- •III. По связи с протоковой системой поджелудочной железы

- •Тестовый контроль

- •Ситуационные задачи

- •Список литературы

- •Содержание

Резекции поджелудочной железы при хроническом панкреатите

Для лечения хронического панкреатита предложены и с различной часто-той применяются следующие варианты резекций поджелудочной железы: 1) дистальная или каудальная; 2) субтотальная, при которой сохраняется лишь небольшая часть железы, непосредственно прилежащая к двенадцатиперст-ной кишке; 3) секторальная (изолированная) резекция головки железы с со-хранением двенадцатиперстной кишки, общего желчного протока и тела поджелудочной железы; 4) панкреатодуоденальная резекция; 5) тотальная ду-оденопанкреатэктомия.

Дистальная резекция поджелудочной железы. Резекция дистального отдела поджелудочной железы является наиболее распространенным видом так на-зываемых радикальных операций на этом органе. Необходимо различать две разновидности данной операции: дистальную резекцию как самостоятельное, или основное вмешательство на поджелудочной железе, и как первый этап на-ложения панкреатодигестивного анастомоза.

Дистальную резекцию поджелудочной железы в качестве самостоятельной операции целесообразно применять лишь в тех относительно редких случаях хронического панкреатита и его осложнений, когда патологический процесс ограничивается исключительно дистальной половиной железы. Подобные формы изолированного «левостороннего» панкреатита часто сопровождающе-гося образованием панкреатических кист и свищей, обычно возникают как следствие тупой травмы живота и поджелудочной железы, после чего наступа-ет сужение или облитерация главного панкреатического протока обычно в об-ласти перешейка железы; подобные изменения протока реже могут возникать и вследствие перенесенного нетравматического панкреонекроза.

По данным R.Rossi (1990г.), дистальная резекция поджелудочной железы наилучшим образом подходит для больных с псевдокистами тела и хвоста же-лезы; тяжелым панкреатитом, сопровождающимся обструкцией главного про-тока на уровне перешейка; со свищами после травматического разрыва протока в области перешейка железы.

64

Необходимо подчеркнуть, что попытки применения дистальной резекции поджелудочной железы при диффузном панкреатите, как правило, не увенчи-ваются успехом. Удаление части измененной поджелудочной железы у больных диффузным первичным панкреатитом не предотвращает прогрессирования вос-палительно-дистрофических изменений в культе резецированного органа. По данным M.Buchler и H.Beger (1989г.), основным фактором, ограничивающим применение дистальной резекции поджелудочной железы при хроническом пан-креатите, является появление после этой операции почти у каждого второго боль-ного сахарного диабета, вызванного удалением части инсулярной ткани железы, что в поздние сроки может приводить к летальному исходу. По данным R.Rossi (1985г.), ограниченная (до 60%) дистальная резекция поджелудочной железы со-провождается ликвидацией болевого синдрома лишь у 20% больных хроничес-ким панкреатитом; только значительное расширение объема резекции позволяет достигнуть болеутоляющего эффекта примерно у 2/3 оперированных, что одна-ко омрачается значительным повышением частоты и тяжести возникающих пос-ле операции метаболических расстройств.

Таким образом, дистальная резекция поджелудочной железы как самостоя-тельная операция занимает довольно скромное место в хирургическом лечении хронического панкреатита и имеет более существенное значение как один из эта-пов вмешательств, дренирующих протоковую систему поджелудочной железы.

Объем дистальной резекции, выполняемой в качестве единственного (ос-новного) оперативного вмешательства на поджелудочной железе, определяет-ся распространенностью поражения железы и ее протоковой системы, что может быть установлено при операционной ревизии и панекреатикографии, а также при учете данных дооперационной ЭРПХГ.

Практически линия пересечения проходит обычно либо по перешейку под-желудочной железы, когда удаляют все тело и хвост ее, либо на 3—4 см дис-

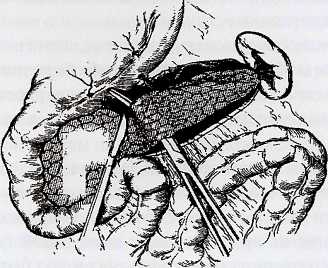

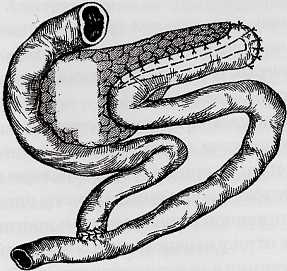

тальнее, при этом разрез проходит через проксимальную часть тела же-лезы — такой объем резекции может быть условно обозначен как геми-панкреатэктомия (рис. 3). Если в ходе дистальной резекции поджелу-дочной железы ее пересекают в об-ласти перешейка над верхней брыжеечной веной, то при этом уда-ляется от 50 до 60% от всей массы железы. При необходимости расши-рения объема резекции (до 80%) при-Рис. 3. Дистальная гемипанкреатэктомия. ходится прибегать к мобилизации

65

головки поджелудочной железы слева направо, отделению ее от воротной вены; железу в этом случае пересекают уже в области головки. Наконец, после вы-полнения субтотальной резекции 95% поджелудочной железы остается лишь небольшой ободок железистой ткани, непосредственно примыкающей к две-надцатиперстной кишке, где проходят сосуды, осуществляющие кровоснаб-жение стенки кишки.

Резекция поджелудочной железы может быть выполнена и как плановый этап наложения каудального либо продольного панкреатоеюноанастомоза. В первом случае обычно удаляют не менее половины поджелудочной железы, накладывая терминолатеральное соустье оставшейся ее части с тощей киш-кой. При выполнении продольного инвагинационного панкреатоеюноанас-томоза типа Пьюстоу- такой объем резекции необходим лишь при грубом регионарном поражении дистального отдела железы, например, псевдокис-тозном; в остальных случаях достаточно резецировать хвостовую часть органа на протяжении всего 5—6 см, после чего мобилизовать оставшуюся часть тела железы и продольно рассечь ее по ходу почти всего главного протока.

Техника дистальной резекции поджелудочной железы следующая. Опера-цию начинают с выделения передней поверхности железы на всем ее протя-жении путем порционного разделения желудочно-ободочной связки, перевязывая сальниковые ветви правой и левой желудочно-сальниковых ар-терий. Перевязку основных стволов желудочно-сальниковых артерий произ-водят уже после ревизии поджелудочной железы и решения вопроса об объеме предстоящей операции на поджелудочной железе.

После завершения ревизии органов и решения вопроса о необходимости резекции поджелудочной железы приступают к мобилизации ее. При выпол-нении этой операции по классической методике мобилизацию начинают с выделения селезенки. Для этого рассечение желудочно-ободочной связки про-должают влево, переходя к рассечению желудочно-селезеночной связки, ли-гируя и пересекая при этом короткие желудочные сосуды.

Мобилизацию начинают с нижнего полюса селезенки, разделяя селезеночно-ободочную связку. При необходимости мобилизуют левый изгиб ободочной кишки, сдвигая его книзу. Далее, оттягивая селезенку вправо и вниз, рассе-кают диафрагмально-селезеночную связку, перевязывая проходящие в ней сосуды.

Дистальная резекция поджелудочной железы обычно включает в себя как обязательный этап операции спленэктомию, что обусловлено тесными анатомическими взаимоотношениями железы с селезеночными сосудами, особенно с веной. Сосуды, проходящие по задневерхнему краю поджелу-дочной железы, при ее минимальных анатомических изменениях могут быть отделены от железы с помощью осторожной препаровки. При грубых из-

66

менениях поджелудочной железы, характерных для хронического первич-ного панкреатита, селезеночные сосуды оказываются обычно сращенными с железой или даже окруженными ее воспалительно- или рубцово-изменен-ной тканью. В связи с этим, дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки выполнима лишь в тех случаях, когда отсутствует грубый спаечный процесс по задней поверхности железы и магистральные сосуды могут быть осторожно отделены от нее. Удаление селезенки, безус-ловно, необходимо при наличии регионарной портальной гилертензии, осложняющей ХП.

Центральным моментом дистальной резекции поджелудочной железы яв-ляется обработка ее проксимальной культи. В случаях, когда до операции с помощью ретроградной панкреатикографии выявляется нормальная картина протоков проксимального отдела поджелудочной железы и она сама представ-ляется малоизмененной в ходе интраоперационной ревизии, кулда железы может быть ушита наглухо. Многие хирурги используют для этой цели сшива-ющий аппарат типа УО. После прошивания железы механическим швом и от-сечения ее по аппарату его снимают с культи железы и прошивают кровоточащие участки П-образными гемостатическими швами. Дополнитель-но к культе железы фиксируют участок сальника на ножке или желудочнообо-дочной связки и подводят дренажную трубку.

От использования подобного метода обработки культи поджелудочной же-лезы целесообразно отказаться в тех случаях, когда нет уверенности в отсу-ствии патологических изменений в протоковой системе остающейся части органа. Методику обработки культи при этом следует изменить: на остающу-юся часть железы накладывают две «держалки», а на удаляемую часть - жест-кий зажим, по которому скальпелем отсекают железу. Швом фиксируют главный панкреатический проток. Обшивают кровоточащие участки культи П-образными швами. Интубируют главный панкреатический проток и выпол-няют операционную панкреатикографию.

Если данные панкреатикографии свидетельствуют об отсутствии патоло-гических изменений, в частности, признаков нарушения оттока панкреати-ческого секрета, культю железы можно закрыть наглухо. Изолированно прошивают тонкой нитью на атравматичной игле и перевязывают главный про-ток железы на ее срезе. Культю железы вокруг протока ушивают П'Образными швами из нерассасывающегося материала, не затягивая их сильно во избежа-ние прорезывания рыхлой ткани железы; к этим швам фиксируют также учас-ток неизолированного сальника.

В настоящее время изолированно перевязывают с прошиванием ее глав-ный проток и осуществляют гемостаз путем обкалывания кровоточащих учас-тков на срезе железы тончайшими нитями. Важнейшим средством

67

профилактики послеоперационных осложнений является тщательное дрени-рование зоны культи железы и левого поддиафрагмального пространства.

При установлении признаков гипертензии в протоковой системе остаю-щейся части поджелудочной железы, выявлении на панкреатикограмме стрик-тур и камней с престенотической дилатацией протоков ушивать культю железы наглухо недопустимо. Для предотвращения осложнений в раннем послеопе-рационном периоде и рецидива панкреатита в поздние сроки в подобных слу-чаях дистальную резекцию поджелудочной железы следует завершать наложением каудального (терминолатерального) или предпочтительнее про-дольного панкреатоеюноанастомоза.

Субтотальная резекция поджелудочной железы. Субтотальная резекция подже-лудочной железы является одной из разновидностей ее дистальной резекции, од-нако имеет ряд принципиальных отличий от резекции меньшего объема, например, от гемипанкреатэктомии, поскольку при истинной субтотальной ре-зекции предусматривается удаление почти всей функционирующей ткани под-желудочной железы. C.Frey и K.Warren (1980г.) рекомендовали прибегать к выполнению субтотальной, или 95-процентной, резекции поджелудочной желе-зы в тех случаях, где ранее применяли панкреатодуоденальную резекцию или то-тальную панкреатэктомию. Авторы указывают на ряд преимуществ резекции 95% поджелудочной железы, производимой слева направо, при ее выполнении не нару-шается целость двенадцатиперстной кишки и общего желчного протока, что по-зволяет сохранить естественный пассаж пищевых масс и желчи, а следовательно, улучшить состояние пищеварения в отдаленном послеоперационном периоде.

При выполнении субтотальной резекции поджелудочной железы удаляют одним блоком селезенку, хвост, тело и большую часть головки железы вместе с ее крючковидным отростком, оставляя лишь небольшой ободок железистой ткани, непосредственно прилегающей к медиальной стенке нисходящей час-ти двенадцатиперстной кишки. Осуществление данного вмешательства пред-ставляет большие технические трудности, особенно на этапе выделения и резекции головки железы. При ее мобилизации следует стремиться сохранить целость общего желчного протока, а также гастродуоденальной, верхней и ниж-ней панкреатодуоденальных артерий, чтобы не нарушить кровоснабжение стенки двенадцатиперстной кишки, что может привести к ее некрозу.

Субтотальную резекцию поджелудочной железы нецелесообразно выполнять в тех случаях, когда в ходе операции подозревается опухолевое поражение голов-ки железы; в подобных случаях субтотальная резекция должна быть заменена пар-циальной или тотальной дуоденопанкреатэктомией. Отказаться от субтотальной резекции поджелудочной железы в пользу ПДР приходится и при осложнении хронического панкреатита стенозом двенадцатиперстной кишки и общего желч-ного протока, при воспалительной инфильтрации стенки кишки, при наличии

68

псевдокист и других грубых анатомических изменений крючковидного отростка железы, непосредственно прилежащих к дуоденальной стенке, поскольку в этих условиях не удается сохранить полноценное кровообращение стенки кишки.

В последнее время в литературе отмечается переоценка роли субтотальной резекции поджелудочной железы при хирургическом лечении хронического панкреатита: появляется все больше скептических суждений о результативно-сти этой операции, сомнений в целесообразности ее применения у больных панкреатитом. Так, если C.Frey и соавт. (1973, 1976гг.) в ранних публикациях сообщали о хорошем болеутоляющем эффекте субтотальной резекции подже-лудочной железы у 80% больных хроническим панкреатитом, то спустя 7—8 лет подобный эффект сохранялся лишь у 56% оперированных; в отдаленные сроки после операции умерло 27% больных, преимущественно на почве тяже-лых метаболических расстройств. По данным C.Frey и соавт. (1976г.), С.Morrow и соавт. (1984г.), частота возникновения тяжелого сахарного диабета после дан-ной операции колеблется от 58 до 100%.

Техника субтотальной резекции поджелудочной железы в начале операции совпадает с методикой парциальной дистальной резекции железы. Железу моби-лизуют вместе с селезенкой; селезеночную артерию перевязывают в начальном ее отделе, одноименную вену — вблизи ее слияния с верхней брыжеечной. Мобили-зуют двенадцатиперстную кишку и в печеночно-двенадцатиперстной связке на-ходят и выделяют общий желчный проток. После окончательного принятия решения о выполнении субтотальной резекции железы производят супрадуоде-нальную холедохотомию и в дистальный отдел протока проводят металлический зонд, по которому в ходе пересечения железы ориентируются относительно рас-положения дистального отдела протока во избежание его повреждения. Отделя-ют от верхней брыжеечной вены крючковидный отросток железы, тщательно перевязывая идущие к нему и от него мелкие сосудистые ветви.

Закончив мобилизацию головки поджелудочной железы, рассекают ее ткань спереди назад; разрез проводят параллельно внутренней стенке нисходящей и нижней горизонтальной частей двенадцатиперстной кишки. При этом стре-мятся избежать повреждения общего желчного протока и панкреатодуоденаль-ных артерий. Осуществляют тщательный гемостаз. В культе поджелудочной железы находят ее главный проток, проверяют его ход с помощью зонда, пос-ле чего изолированно с прошиванием перевязывают проток. Культю железы ушивают непрерывным или П-образными швами.

Панкреатодуоденальная резекция. Многочисленные данные литературы сви-детельствуют о том, что имеется довольно значительное число больных хро-ническим панкреатитом — первичным алкогольным либо возникшим на фоне дизонтогенетических поражений органов панкреатодуоденальной зоны, у ко-торых основные и обычно резко выраженные патологические изменения ткани

69

ного панкреатоеюноанастомоза, обеспечивающего частичное сохранение внешнесекреторной функции поджелудочной железы после ПДР.

При сомнениях относительно возможности наложения надежного панк-реатоеюноанастомоза при выполнении ПДР у больных как хроническим пан-креатитом, так и с опухолями используют комбинацию интраоперационной окклюзии протоков культи поджелудочной железы и анастомоза ее с тощей кишкой — так называемый окклюзионный панкреатоеюноанастомоз. Эта ме-тодика значительно снижает опасность развития послеоперационного панк-реонекроза, панкреатогенного перитонита, стойких панкреатических свищей. Кроме того, постепенная и довольно быстрая (в среднем 10—14 дней) дегра-дация окклюзионного материала в просвете протоков культи поджелудочной железы приводит к частичному восстановлению оттока панкреатического сек-рета через анастомоз в тощую кишку, что позволяет в определенной мере ис-пользовать внешнесекреторную функцию оставшейся части железы для улучшения качества жизни перенесших операцию больных.

Секторальная резекция поджелудочной железы. Секторальная резекция подже-лудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки является наиболее современной органосохраняющей разновидностью проксимальной резекции под-желудочной железы. Попытки выполнения сходного по идее оперативного вме-шательства были сделаны З.ТСенчилло-Явербаум (1963г.). Предпосылками для разработки данного метода операции послужили также исследования авторов (Frey С. et. al, 1976г.), которыми была показана возможность технического вы-полнения субтотальной резекции поджелудочной железы при сохранении две-надцатиперстной кишки вместе с небольшим участком прилегающей к ней ткани железы. Анатомическими исследованиями Н.Н.Городецкой (1976г.) также бьша доказана возможность сохранить двенадцатиперстную кишку и общий желчный проток при удалении головки поджелудочной железы.

При дальнейших исследованиях в этой области установлено, что во многих случаях хронического панкреатита с изолированным или преимущественным поражением головки поджелудочной железы нет никакой необходимости в одновременном удалении корпорокаудального отдела органа. Рядом отече-ственных авторов (Шалимов А.А. и др., 1978, 1988; Добряков Б.Б., 1985) были разработаны оригинальные методики изолированного удаления головки под-желудочной железы с сохранением ее тела и хвоста, двенадцатиперстной киш-ки и общего желчного протока.

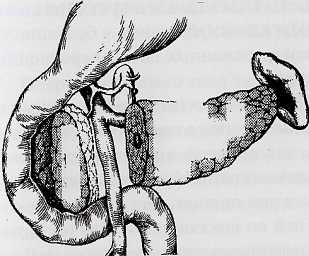

Техника секторальной резекции головки поджелудочной железы (рис. 6) в ряде этапов сходна с субтотальнои резекцией железы и классической панкре-атодуоденальнои резекцией. На этапе выделения головки поджелудочной же-лезы особое внимание уделяют сохранению кровоснабжения двенадцатиперстной кишки; для этого, в частности, стремятся при вскрытии

72

Рис 6. Секторальная резекция головки

поджелудочной железы с сохранением

двенадцатиперстной кишки.

сальниковой сумки избежать повреж-дения желудочно-сальниковых арте-рий. Тщательно мобилизуют двенадцатиперстную кишку по Кохеру; при этом разделение плотных распро-страненных сращений в окружности кишки нередко позволяет ликвидиро-вать сужение кишечной трубки и вос-становить ее проходимость. Выделяют верхнюю брыжеечную вену ниже, а по возможности и выше перешейкажелезы, который после создания под ним тунне-ля берут на резиновуюдержалку». Целе-сообразно также выделить общую печеночную артерию над верхним краем железы и общий желчный проток в пече-ночно-двенадцатиперстной связке, также взяв их затем на «держалки».

Этап собственно секторальной резекции поджелудочной железы начинают с пересечения ее перешейка над мезентерико-портальным венозным стволом, после чего производят гемостаз на срезе дистальной культи железы путем нало-жения на нее тонких обкалывающих швов. Головку железы вместе с двенадца-типерстной кишкой отворачивают направо и отделяют от правого края ствола верхней брыжеечной и воротной вен, перевязывая впадающие в него мелкие сосудистые веточки. Намечают линию рассечения ткани головки железы, па-раллельную изгибу нисходящей части кишки и отстоящую от нее на 5—8 мм.

Выделяют интрапанкреатическую часть общего желчного протока из ткани поджелудочной железы до места его слияния с главным панкреатическим про-током; при затруднениях в осуществлении этого этапа операции в гепатикохо-ледох целесообразно для ориентировки ввести металлический зонд через холедохотомическое отверстие или культю пузырного протока. Согласно наблю-дениям H.Beger и соавт. (1990г.), в большинстве случаев панкреатита стеноз об-щего желчного протока обусловлен его компрессией воспалительно измененной тканью железы, которая может быть устранена в процессе выделения протока. После отсечения препарата должна оказаться сохраненной дорсальная дуоде-нопанкреатическая артериальная дуга, которая вместе с другими мелкими сосу-дами обеспечивает кровоснабжение стенки кишки и общего желчного протока. Реконструктивный этап операции включает прежде всего создание анас-томоза дистальной культи поджелудочной железы с изолированной по Ру пет-лей тощей кишки по типу конец в конец или конец в бок.

Применение данного вида органосохраняющей проксимальной резекции-поджелудочной железы в целом сопровождается благоприятными непосред-

73

ВНУТРЕННЕЕ

ДРЕНИРОВАНИЕ ПРОТОКОВОЙ СИСТЕМЫ

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ

ВНУТРЕННЕЕ

ДРЕНИРОВАНИЕ ПРОТОКОВОЙ СИСТЕМЫ

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ

Операции данного типа являются наиболее распространенным патогене-тически обоснованным способом хирургического лечения хронического пан-креатита и его осложнений.

Гипертензия в системе протоков поджелудочной железы является одновре-менно важным фактором возникновения и существования важнейших ослож-нений панкреатита — псевдокист, длительно не заживающих панкреатических

свищей и др.

При определении показаний к применению внутреннего дренирования должен быть принят во внимание их органосберегающий характер: 1) сохра-нение у больных хроническим панкреатитом в той или иной степени функции инсулярного аппарата; 2) неполная утрата внешнесекреторной функции же-лезы, о чем могут свидетельствовать отсутствие значительного снижения мас-сы тела больного, умеренная степень стеато- и креатореи по данным функционального исследования.

Вместе с тем, целесообразность, а также техническая возможность выпол-нения внутреннего дренирования определяются рядом условий, главным из которых является наличие доказанного препятствия оттоку панкреатического секрета на том или ином уровне и вызванной этим интрапанкреатической ги-пертензии. Эффект ликвидации последней с помощью дренирующих опера-ций оказывается тем полнее, чем более полноценно осуществлена разгрузка системы протоков поджелудочной железы.

Концепция лечебной роли ретроградного дренажа панкреатических прото-ков привела М. JDu Va1 (1954г.) к разработке методики каудальной терминолате-ральной или термино-терминальной панкреатоеюностомии. Представление о ведущей роли обструкции выходного участка главного протока поджелудочной железы в патогенезе панкреатита дало стимул к внедрению в практику сначала трансдуоденальной папиллосфинктеротомии, а затем вирзунготомии и вирзун-гопластики — рассечения самого проксимального отдела главного панкреати-ческого протока.

Недостаточная эффективность подобных вмешательств на протоковой сис-теме поджелудочной железы при хроническом панкреатите, в первую очередь автономном, для которого характерно наличие не изолированной, а множествен-ных стриктур панкреатических протоков, нередко в сочетании с литиазом про-токов, дала основание для разработки и внедрения в клиническую практику более радикальных способов внутреннего дренирования — различных вариантов про-дольной панкреатоеюностомии, предусматривающей включение в соустье про-токов поджелудочной железы на максимально большом протяжении

75

Рассечение

и пластика устья главного панкреатического

протока (вирзунгоплас-тика).

При

данном методе предусматривается

устранение блокады оттоку секрета

поджелудочной

железы при наличии препятствия в

проксимальном отделе ее про-токовой

системы. Наиболее простым методом

декомпрессии протоковой систе-мы

железы является рассечение БДС при его

стенозе и обтурации конкрементом.

Проходимость

может быть восстановлена тем же

трансдуоденальным доступом путем

рассечения наряду с ампулярным также

и собственного сфинктера главно-го

панкреатического протока — так называемая

Y-образная

сфинктеротомия.

Рассечение

и пластика устья главного панкреатического

протока (вирзунгоплас-тика).

При

данном методе предусматривается

устранение блокады оттоку секрета

поджелудочной

железы при наличии препятствия в

проксимальном отделе ее про-токовой

системы. Наиболее простым методом

декомпрессии протоковой систе-мы

железы является рассечение БДС при его

стенозе и обтурации конкрементом.

Проходимость

может быть восстановлена тем же

трансдуоденальным доступом путем

рассечения наряду с ампулярным также

и собственного сфинктера главно-го

панкреатического протока — так называемая

Y-образная

сфинктеротомия.

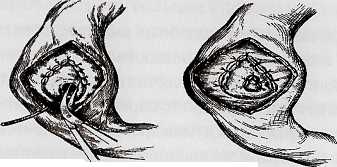

Описываемая операция включает после выполнения папиллосфинктеро-томии и папиллосфинктеропластики рассечение перемычки между терминаль-ными участками общего желчного и главного панкреатического протоков с последующей пластикой полученного отверстия. Иссечения тканей перемыч-ки между терминальными отделами обоих протоков обычно не требуется, но при значительном расширении обоих протоков правильнее удалить треуголь-ный лоскут разделяющей их ткани, что обеспечивает свободное зияние ново-го расширенного устья панкреатического протока.

Y-образная сфинктеротомия или вирзунгопластика технически выполнима только при стриктурах самой начальной части главного панкреатического прото-ка, приблизительно на протяжении 1,5 см, где он еще довольно тесно прилежит к стенке общего желчного протока. Точная протяженность возможного рассечения может быть определена с помощью рентгеноконтрастного исследования и зонди-рования протоков. Практически трансдуоденальное рассечение и пластику глав-ного панкреатического протока следует считать невозможными и нецелесообразными в тех случаях, когда сужение распространяется более чем на 2 см от устья. При подобных распространенных стриктурах начального отдела глав-ного протокажелезы более целесообразно прибегать к ретроградному внутреннему дренированию с помощью того или иного способа панкреатоеюностомии.

а) б)

Рис. 7. Трансдуоденальное рассечение (а) и пластика устья главного панкреатического протока (б).

Рассечение передней стенки главного панкреатического протока произво-дят угловыми ножницами по желобоватому или пуговчатому зонду, изогнуто-му соответственно направлению протока (рис. 7а). Рассечение стенки

76

панкреатического протока продолжают до тех пор, пока не будет преодолен суженный его участок и вскрыта широкая престенотическая часть протока.

Если при этом обнаруживают, что стенка панкреатического протока отходит от стенки общего желчного, рассечение перемычки между ними прекращают; одновременно решают вопрос о целесообразности дополнения вирзунготомии ретроградным дренированием протоков поджелудочной железы. При наличии единичных небольших конкрементов в устье главного протока их удаляют с по-мощью щипцов или ложек. При наличии множественных крупных камней по-пытки их трансдуоденального удаления и ретроградной декомпрессии протоков поджелудочной железы оказываются недостаточными, в этих случаях операцию необходимо дополнять более эффективными способами внутреннего дрениро-вания, например, продольной панкреатоеюностомией.

Как и при выполнении обычной папиллосфинктеротомии, рассечение ус-тья главного протока поджелудочной железы производят порционно с одновре-менным выполнением сфинктеропластики. При рассечении тонкой перемычки между начальными отделами общего желчного и главного панкреатического протоков кровотечения обычно не наблюдается. Целью сфинктеропластики здесь является тщательная адаптация слизистых оболочек панкреатического и общего желчного протоков, а также двенадцатиперстной кишки, призванная обеспечить гладкое заживление краев создаваемого соустья и предотвратить его рестеноз. Наложение швов (рис.7.6) производят самыми тонкими синтетичес-кими (предпочтительно монофиламентными или рассасывающимися) нитями на атравматичных иглах. При наличии абсолютных показаний к рассечению ус-тья главного протока поджелудочной железы эту процедуру достаточно эффек-тивно и гораздо менее травматично можно выполнить бескровно с помощью эндоскопической техники, не прибегая к лапаротомии.

Панкреатоеюностомия

Продольная панкреатоеюностомия. При хроническом первичном панкреа-тите сужение главного протока поджелудочной железы редко бывает изолиро-ванным; чаще по ходу его встречаются многочисленные стриктуры, чередующиеся с лакунообразными расширениями, заполненными секретом, в результате чего главный проток при его рентгеноконтрастном исследовании приобретает характерный вид «цепи озер». Стриктуры, а также обтурация кон-крементами распространяются также и на более мелкие протоки. В этих слу-чаях анастомозирование лишь одного из участков протока с пищеварительным трактом оказывается недостаточным для декомпрессии всей протоковой сис-темы поджелудочной железы. Исходя из этого, патогенетически наиболее обо-снованным оказывается метод продольной панкреатоеюностомии, разработанный Ch.Puestow (1958г.), который предложил два основных вари-анта выполнения данной операции.

77

Существенная особенность этой операции состоит в том, что с тощей киш-кой анастомозируют не главный проток, а всю рассеченную поджелудочную железу. Соблюдение этого основополагающего принципа обеспечивает сво-бодный отток в кишку панкреатического секрета из мельчайших протоков, создает условия для стихания патологического процесса в поджелудочной же-лезе, обеспечивает прекращение или существенное уменьшение интенсивно-сти болей и предотвращает угрозу обострения панкреатита после операции. Достоинством операции является также максимальное сохранение функцио-нирующей ткани поджелудочной железы как инсулярной, так и ацинарной, предотвращение развития сахарного диабета и в определенной степени созда-ние условий для улучшения перевариваемости пищи за счет повышения выб-роса панкреатического секрета в кишечник.

Продольная панкреатоеюностомия наиболее эффективна при значитель-ном расширении панкреатических протоков, если диаметр главного панкреа-тического протока не превышает 8 мм. Однако при хроническом панкреатите нередко развивается полная облитерация главного панкреатического протока на всем его протяжении или на значительном участке, облитерированными могут оказаться и его разветвления. При выполнении продольной панкреато-еюностомии должны быть с максимальной тщательностью раскрыты все по-лости и затеки на протяжении всего главного протока поджелудочной железы и его разветвлений, в результате чего анастомозируемая поверхность железы представляет собой довольно обширную рану, в которую истекает панкреати-ческий секрет из вскрытых мелких канальцев. Не следует, даже если это тех-нически выполнимо, при наложении анастомоза стремиться сопоставлять слизистые оболочки главного панкреатического протока и тощей кишки, в швы захватывают ткань железы по сторонам от ее разреза.

Более удобной и рациональной методикой продольной панкреатоеюнос-томии, наименее травматичной и позволяющей в максимальной степени со-хранить паренхиму органа, является создание соустья тощей кишки с рассеченной на всем протяжении поджелудочной железой, со вскрытием всех изолированных карманов внутри ее протоков. В тех случаях, когда стриктуры не имеют столь распространенного характера, а ограничены лишь проксималь-ным отделом главного панкреатического протока, возможно вскрытие его на несколько более ограниченном участке.

Техника продольной панкреатоеюностомии следующая. Операцию начи-нают с широкого вскрытия сальниковой сумки и выделения передней поверх-ности поджелудочной железы обычно на всем протяжении от ворот селезенки до подковы двенадцатиперстной кишки. С этой целью приходится, особенно у тучных больных, освобождать головку железы от корня брыжейки попереч-ной ободочной кишки. При выполнении данной разновидности панкреатое-

78

юностомии в большинстве случаев мобилизации поджелудочной железы не требуется. Однако при глубоком залегании и небольших размерах ее, затруд-няющих наложение анастомоза, целесообразно продольно рассечь верхний листок брыжейки поперечной ободочной кишки по нижнему краю железы, слева от верхних брыжеечных сосудов. Разрез продолжают влево параллельно поджелудочной железе, после чего ее тупо отслаивают от забрюшинной клет-чатки без повреждения сосудов. Эта обычно почти бескровная манипуляция облегчает последующее формирование панкреатодигестивного соустья. Так-же облегчает наложение продольного панкреатоеюноанастомоза на прокси-мальный отдел (головку) железы и предварительная мобилизация двенадцатиперстной кишки, а точнее, всего панкреатодуоденального комплек-са по Кохеру.

Следующей задачей является обнаружение главного панкреатического про-тока. Обычно проток определяется как продольно расположенное флюктуи-рующее либо, при меньшем его диаметре, тестоватой консистенции

образование.

Подтвердить обнаружение протока помогает пункция его тонкой иглой. При уверенности в успешной пункции протока в него вводят контрастное ве-щество и производят панкреатикографию. Обнаружение главного панкреати-ческого протока и его кистозных расширений, а также пункции их значительно облегчаются с помощью интраоперационного УЗИ. Под контролем УЗИ обыч-но без труда удается пунктировать как сами протоки, так и кисты поджелудоч-ной железы, выполнить их рентгеноконтрастное исследование, наконец, выбрать наиболее удобное место для вскрытия просвета протока или кисты, расположенное на наименьшей глубине, в стороне от магистральных сосудов При небольшом диаметре из протока не следует удалять иглу, через кото-рую вводили контрастное вещество; по ней скальпелем или электроножом постепенно рассекают поджелудочную железу, пока главный проток не ока-жется вскрытым.

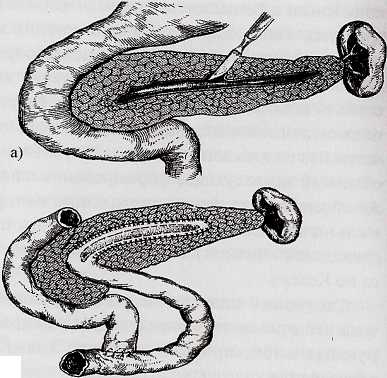

Длина разреза панкреатического протока варьирует в зависимости от ха-рактера изменений поджелудочной железы и ее протоков. При тяжелых фор-мах хронического панкреатита с множественными стриктурами по ходу главного протока и кальцификацией поджелудочной железы, наличием конк-рементов в просвете протоков целесообразно продольное рассечение железы почти на всем ее протяжении. В этих случаях разрез проксимальной части же-лезы заканчивают не доходя 1-2 см до медиальной стенки нисходящей части двенадцатиперстной кишки, дистальную часть железы рассекают по возмож-ности ближе к воротам селезенки.

В процессе продольного рассечения железы освобождают главный проток, его разветвления и кистевидные расширения от конкрементов и известково-

79

некротических

масс. Участки кальцификации

паренхимы же-лезы

следует иссекать лишь тог-да,

когда они пролабируют в просвет

протоков, нарушая их проходимость.

Производят вскрытие

всех лакун и ответвле-ний

главного панкреатического протока,

что требует особой тщательности

в области головки поджелудочной

железы. Иссе-кая

избыточную ткань железы, нависающую

над протоком и выдающуюся

в ее просвет, при-дают

ране железы «корытооб-разную»

форму (рис. 8 а).

некротических

масс. Участки кальцификации

паренхимы же-лезы

следует иссекать лишь тог-да,

когда они пролабируют в просвет

протоков, нарушая их проходимость.

Производят вскрытие

всех лакун и ответвле-ний

главного панкреатического протока,

что требует особой тщательности

в области головки поджелудочной

железы. Иссе-кая

избыточную ткань железы, нависающую

над протоком и выдающуюся

в ее просвет, при-дают

ране железы «корытооб-разную»

форму (рис. 8 а).

Рис 8. Продольная панкреатоеюностомия без резекции поджелудочной железы; а, б — этапы операции.

Широкая панкреатотомия должна непременно сопровож-даться срочной биопсией под-

желудочной железы; материал для морфологического исследования берут прежде всего из мест, где изменения железы напоминают опухолевые, причем не только из поверхностных, но особенно из глубоких слоев органа, со дна вскрытого протока. Задача этого исследования состоит, во-первых, в том, что-бы подтвердить диагноз панкреатита, уточнить его форму и глубину пораже-ния железы, а во-вторых, выявить доброкачественные или злокачественные опухоли поджелудочной железы, которые макроскопически могут быть нео-тличимы от псевдотуморозного хронического панкреатита.

Для наложения продольного панкреатоеюноанастомоза целесообразно ис-пользовать длинную (30—40 см) петлю тощей кишки, выключенную Y-образ-ным анастомозом по Ру. Предупреждение дигестивно-панкреатического рефлюкса, достигаемое при использовании для соустья изолированной тоще-кишечной петли, служит мерой профилактики обострения панкреатита и раз-вития воспалительных изменений в зоне соустья, приводящих к сужению последнего.

При использовании изолированной по Ру петли тощей кишки ее пересека-ют на расстоянии примерно 20 см от двенадцатиперстно-тощего перехода и, изучив методом трансиллюминации архитектонику сосудов брыжейки, выби-рают подходящий участок для ее рассечения. Закрывают конец изолированной кишечной петли двухрядным швом. Y-образный межкишечный анастомоз накла-дывают двухрядным швом, его можно формировать в поперечном направлении.

80

Однако более удобно накладывать межкишечный анастомоз в продольном на-правлении, располагая его на середине расстояния между брыжеечным и про-тивобрыжеечным краями кишки. Кишку, подготовленную для наложения панкреатоеюноанастомоза, проводят позадиободочно через отверстие брыжей-ки поперечной ободочной кишки с целью профилактики нарушения эвакуации из протоков поджелудочной железы и анастомозированной кишечной петли.

Панкреатоеюноанастомоз удобнее накладывать изоперистальтически так, чтобы ушитый слепой конец кишечной петли был направлен в сторону хвоста железы и прилежал к нему (рис. 8 б). Анастомоз формируют узловыми швами; использование непрерывного шва при малой мобильности поджелудочной железы затруднительно, в связи с чем соустье может оказаться суженным и деформированным. Следует применять нерассасывающийся шовный матери-ал, так как кетгут быстро разрушается панкреатическими ферментами.

Наложив задний ряд швов панкреатоеюноанастомоза, продольно рассека-ют кишку на протяжении, соответствующем длине разреза железы. Для луч-шей адаптации краев анастомоза и с целью гемостаза несколькими узловыми швами соединяют слизистую и серозную оболочки вскрытой кишки. Второй ряд задних узловых швов проводят через все слои тощей кишки и край рассе-ченной железы, не стремясь захватить в шов слизистую оболочку протока (это допустимо только при кистозном расширении протока). Далее, соблюдая опи-санные технические условия, накладывают два ряда узловых швов на переднюю

губу анастомоза.

Продольная панкреатоеюностомия с дистальной резекцией поджелудоч-ной железы. Дистальную часть поджелудочной железы мобилизуют и отсека-ют на Нужном уровне. Селезенку, как правило, удаляют, изолированно

Рис . 9. Продольная панкреатоеюностомия с дистальной резекцией поджелудочной железы.

перевязывая селезеночные сосуды на уровне резекции. По классической ме-тодике Пьюстоу железу мобилизуют и инвагинируют в просвет кишки вплоть до верхних брыжеечных сосудов. Распо-лагают изолированную кишечную пет-лю изоперистальтически (рис. 9). Проксимальную культю железы выделя-ют лишь на протяжении 4—5 см. Выпол-няют гемостаз в культе резецированной железы, находят на ее срезе устье глав-ного протока, вводят в него желобова-тый зонд, по которому ножницами продольно рассекают переднюю повер-хность железы. Разрез ведут порционно,

81

захватывая

рассеченную поверхность железы

швами-«держалками», удаляя конкременты

из протока и следя за правильностью

продвижения зонда по про-току

во избежание образования ложного хода.

Рассекают весь патологически измененный

участок культи поджелудочной железы,

чаще на всем протяже-нии,

не доходя 1-2 см до стенки двенадцатиперстной

кишки.

захватывая

рассеченную поверхность железы

швами-«держалками», удаляя конкременты

из протока и следя за правильностью

продвижения зонда по про-току

во избежание образования ложного хода.

Рассекают весь патологически измененный

участок культи поджелудочной железы,

чаще на всем протяже-нии,

не доходя 1-2 см до стенки двенадцатиперстной

кишки.

Для наложения продольного панкреатоеюноанастомоза изолированную по Ру петлю тощей кишки проводят позадиободочно. Вскрывают кишку продоль-ным разрезом на протяжении, а не через ее пересеченный конец, который зак-рываем двухрядным швом. После вскрытия просвета кишки на требуемом для наложения соустья протяжении гемостаза и адаптации слизистой и серозной оболочек кишки приступают к наложению панкреатоеюноанастомоза. Нало-жение заднего ряда швов начинают с дистального отдела резецированной же-лезы; первые швы проводят через серозно-мышечную оболочку кишки и заднебоковую поверхность культи железы так, что после затягивания нитей мобилизованная культя железы оказывается инвагинированной в просвет киш-ки. Нити не завязывают до завершения соустья, а берут на зажимы. Дальней-шее наложение узловых швов соустья производят так же, как и при описанном способе латеро-латеральной панкреатоеюностомии. Особое внимание долж-но быть уделено укрытию инвагинированного в кишку участка железы. При невозможности использования изолированной кишечной петли панкреатое-юноанастомоз может быть наложен и с непересеченной кишечной петлей, выключенной боковым межкишечным анастомозом и прошиванием приво-дящей петли, что значительно менее удобно. Наложение инвагинационного продольного панкреатоеюноанастомоза завершают дренированием брюшной полости, в том числе, что особенно важно, левого поддиафрагмального про-странства — ложа удаленной селезенки.

Каудальная панкреатоеюностомия. Наряду с продольной панкреатоеюнос-томией при хроническом панкреатите используют и метод каудальной панк-реатоеюностомии по Дювалю, которая в качестве первого этапа также включает резекцию дистального отдела поджелудочной железы.

Условием обоснованного применения каудальной панкреатоеюностомии является диффузное расширение главного протока в культе резецированной поджелудочной железы при отсутствии по его ходу стриктур. Ретроградную де-компрессию главного панкреатического протока в подходящих случаях, в част-ности при наличии изолированной непротяженной стриктуры устья протока, можно сочетать с устранением препятствия оттоку панкреатического секрета в области БДС с помощью папиллосфинктеротомии или вирзунгопластики. Ком-бинация этих вмешательств позволяет более полно разгрузить систему прото-ков поджелудочной железы, а при наличии сопутствующего нарушения желчеоттока восстановить и проходимость желчевыводящих путей. 82

Техника каудальной панкреатоеюностомии следующая. После резекции дистального отдела поджелудочной железы и спленэктомии в культе железы отыскивают главный проток, интубируют его пластмассовой трубкой, кото- рую используют для выполнения панкреатикографии и при необходимости сохраняют в качестве погружного или наружного дренажа. Для создания бо- лее широкого анастомоза целесообразно на ограниченном участке (2—3 см) рассечь хвостовую часть железы по ее передней поверхности по ходу главного протока. После гемостаза проксимальную культю поджелудочной железы ана- стомозируют двухрядными узловыми швами с петлей тощей кишки, выклю- ченной по методу Ру.

Кишку вскрывают проколом скальпеля, диаметр отверстия в ней должен соответствовать диаметру будущего панкреатоеюноанастомоза. Накладывают задний ряд узловых швов, соединяющих заднюю стенку культи железы (без захвата стенки протока) и серозную и мышечную оболочки стенки кишки. Отдельными узловыми швами тончайшими нитями на атравматичных иглах соединяют слизистые оболочки кишки и панкреатического протока вокруг дренажной трубки, захватывая в шов и участки прилежащей ткани поджелу-дочной железы. В заключение передним рядом серо-серозных швов заверша-ют анастомоз, закрывая ими соустье протока с кишкой. Через слепой конец изолированной петли тощей кишки выводят наружу панкреатостомический дренаж.

Наложение каудального панкреатоеюноанастомоза по Дювалю целесооб-разно применять во всех случаях, когда после выполнения дистальной резек-ции поджелудочной железы отсутствует уверенность в полном устранении гипертензии в протоках оставшейся части железы.

Альтернативные методы внутреннего дренирования. Помимо описанных спо-собов внутреннего дренирования протоковой системы поджелудочной желе-зы при хроническом панкреатите, предложен целый ряд альтернативных методов выполнения данной процедуры. Так, N.Ebbehoj и соавт. (1989г.) раз-работали методику панкреатикогастростомии, предусматривающую попереч-ное рассечение железы в области тела и наложение соустья между главным протоком и антральным отделом желудка на Т-образном дренаже, который со-храняют в просвете протока и анастомоза на протяжении 3—4 нед. Авторы рас-ценивают результаты предлагаемой операции как благоприятные, однако у большинства обследованных методом ЭРПХГ в отдаленные сроки проходи-мость соустья отсутствовала.

Ряд авторов для повышения эффективности внутреннего дренирования ре-комендуют расширять объем вмешательства, комбинируя различные методы декомпрессии. Учитывая недостаточный дренирующий эффект вирзунгоплас-тики, некоторые хирурги рекомендуют увеличивать длину разреза, начинающе-

83

гося от устья главного панкреатического протока, рассекая по ходу его переднюю стенку головки поджелудочной железы. А.А. Шалимов (1979г.) рекомендует за-тем анастомозировать образующуюся панкреатостому с двенадцатиперстной кишкой, из стенки которой выкраивают лоскут. Вместо этого Р.Kestens и соавт. (1988г.) предлагают анастомозировать образовавшуюся продольную рану под-желудочной железы с изолированной по Ру петлей тощей кишки, выполняя та-ким образом двойной внутренний дренаж протоковой системы железы.

ПРОЧИЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Как показано выше, болеутоляющим эффектом обладают все основные радикальные и паллиативные вмешательства, направленные на устранение желчной и интрапанкреатической гипертензии, удаление необратимо изме-ненной ткани поджелудочной железы и выключение ее экзокринной функ-ции. Однако в ряде случаев применение перечисленных методов оказывается невозможным или нецелесообразным, и для устранения болей приходится прибегать к иным методам хирургического лечения. К числу хирургических методов, альтернативных дренирующим и резекционным вмешательствам на поджелудочной железе, относятся прежде всего операции на вегетативной не-рвной системе.

Наиболее распространенным вариантом этих вмешательств являются опе-рации на симпатической части нервной системы. Среди вмешательств на эле-ментах симпатической части нервной системы наибольшее распространение получила левосторонняя спланхнэктомия в комбинации с резекцией левого полулунного узла. Эта операция прерывает нервные волокна, идущие от хвос-та и частично головки поджелудочной железы.

Технически спланхнэктомия и удаление полулунного узла могут быть вы-полнены различными способами. P. Mallet-Guy (1966г.), Т. White (1966г.), W. Hess (1969г.) использовали для левосторонней спланхн- и ганглиэктомии поясничный разрез с резекцией XII ребра. Обнажают и отодвигают верхний полюс ле-вой почки и находят внутренностные нервы, пересекающие в поперечном направлении ножку диафрагмы. Подтягивание за нервы обнаруживает лежа-щий на аорте полулунный узел, который резецируют.

А.А.Шалимов (1970г.) рекомендует производить левостороннюю спланхнэк-томию из лапаротомного доступа. С этой целью обнажают левый край чревного ствола и в углу между ним и аортой обнаруживают левый полулунный узел чрев-ного сплетения, а также большой и малый внутренностные нервы, после чего резецируют узел и пересекают нервы. При гипотонии сфинктера печеночно-поджелудочной ампулы автор дополняет это вмешательство правосторонней

84

спланхнэктомией, также выполняемой из абдоминального доступа. Отодвигая нижнюю полую вену кнутри и приподнимая правый надпочечник, находят и резецируют правый большой и малый внутренностные нервы.

E.Sadar и R.Hardy (1978г.) считают, что оптимальным болеутоляющим вме-шательством при упорном болевом синдроме являются двусторонняя грудная спланхнэктомия и симпатэктомия. Авторы рекомендуют производить перед этим вмешательством паравертебральную блокаду новокаином или лидокаи-ном внутренностных нервов; лишь при ее эффективности операция на симпа-тических узлах и внутренностных нервах является оправданной.

Поскольку подход к чревным узлам и нервам представляет довольно слож-ную задачу, разрабатываются способы «химической спланхнэктомии», осуще-ствляемой либо интраоперационно, либо чрескожно. Простейшим способом «химической невротомии» является спиртоновокаиновая блокада чревного сплетения по В.В.Виноградову. Это мероприятие заключается во введении в ходе операции 10 мл 2% раствора новокаина и 3—4 мл 70% спирта в область чревного сплетения, что в ряде случаев снимает боли, обусловленные панкре-атитом, и способствует стиханию обострения. К сожалению, лечебный эффект такой блокады редко оказывается длительным и боли могут рецидивировать. Более перспективным и безопасным является чрескожная инъекция анес-тетиков, спирта или фенола в зону чревного узла и чревных нервов, осуществ-ляемая с использованием для ориентировки УЗИ или КТ; ввиду болезненности процедуры ее обычно выполняют под общей анестезией. По данным I.Ihse (1990г.), облегчение болей наступает в среднем у половины больных хрони-ческим панкреатитом, причем лечебный эффект процедуры сохраняется не бо-лее нескольких месяцев.

Операции на вегетативной нервной системе занимают весьма скромное место в проблеме хирургического лечения хронического панкреатита. Они могут быть показаны при первичном панкреатите, когда отсутствуют грубые анатомические изменения поджелудочной железы, включая стриктуры желч-ного и панкреатического протоков, панкреолитиаз, псевдокисты. К вмеша-тельствам на вегетативной нервной системе приходится вынужденно прибегать после ряда неэффективных операций на поджелудочной железе и смежных органах, когда выполнение радикального вмешательства, например, расши-ренной резекции железы по каким-либо причинам невозможно или противо-показано. Учитывая техническую сложность открытых повторных операций, в подобных случаях оправдано применение методов прицельной чрескожной «химической невротомии или спланхнэктомии».

Новым направлением является разработка эндоскопических транспапил-лярных вмешательств на главном панкреатическом протоке, включая рассе-чение его устья (вирзунготомия), экстракцию камней и установку в устье

85

протока погружного дренажа-протеза (Sauerbruch Т. et. a1, 1987г.). По данным H.Grimm и соавт. (1989г.), эндоскопический дренаж обтурированного главно-го панкреатического протока и даже интрапанкреатических кист с удалением камней оказался успешным в 87% наблюдений с послеоперационной леталь-ностью 3%. У 57% больных болеутоляющий эффект сохранялся в сроки на-блюдения до 36 мес; менее эффективным метод был у больных с множественными стриктурами протоков поджелудочной железы и перенесен-ной деструкцией ее ткани.

Разработка аппаратуры и методики экстракорпоральной литотрипсии по-чечных и желчных камней позволила использовать данный метод и в лечении хронического калькулезного панкреатита. T.Sauerbruch и соавт. (1989) допол-няли эндоскопическую сфинктеротомию устья главного панкреатического протока разрушением внутрипротоковых камней с помощью литотриптора фирмы «Dornier».

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

По данным G.Aranna и соавт. (1983г.), не менее чем у 25% больных хрони-ческим панкреатитом на том или ином этапе течения заболевания возникают панкреатические псевдокисты. Еще выше частота обнаружения псевдокист у тех больных хроническим панкреатитом, которые подвергаются хирургичес-кому лечению, составляет 35—37%.

Наиболее часто кистообразованием осложняются тяжелые формы острого деструктивного панкреатита, при котором частота кист достигает 50%. В це-лом же, по оценке E.Bradley и соавт. (1979г.), все формы острого панкреатита осложняются кистообразованием в 2—10%. R.Bach и C.Frey (1971г.) сообщают, что травма поджелудочной железы у 20—30% пострадавших осложняется кис-тообразованием. Наконец, примерно 15% от всех случаев кистозного пораже-ния поджелудочной железы составляют «опухолевые кисты» — цистаденомы и цистаденокарциномы.

Большая распространенность кистозных поражений поджелудочной железы, трудности выбора оптимального способа лечения требуют создания рациональ-ной, удобной для клинической практики классификации этих поражений. Боль-шинство классификаций кистозных поражений основаны на учете морфологических особенностей кист поджелудочной железы и патогенетических механизмов кистообразования. Так, Н.И.Лепорским (1951г.) выделены: 1) врож-денные кисты, образующиеся в результате пороков развития тканей поджелудоч-ной железы, в частности врожденный кистозно-фиброзный панкреатит и панкреатический кистоз, а также дермоидные кисты и энтерокистомы поджелу-

дочной железы; 2) ретенционные кисты, возникшие вследствие закрытия вывод-ных протоков поджелудочной железы и задержки панкреатического (панкреоли-тиаз, опухоли и паразиты ПЖ и протоков); 3) дегенерационные кисты, которые образуются вследствие некроза и последующего распада ткани железы при трав-матических повреждениях органа, остром некротическом панкреатите или обра-зовании деструктивных очагов в опухолях; 4) пролиферационные кисты, представляющие собой опухоли железистого происхождения (цистаденомы, ци-стаденокарциономы или реже саркоматозные и сосудистые опухоли, гемангио-эндотелиомы, лимфангиомы); паразитарные кисты, являющиеся пузырчатыми стадиями развития ленточных червей (эхинококк, цистицерк).

Приведенная классификация не может быть признана совершенной, так как под действием одних и тех же этиологических факторов (травма, панкреа-тит, опухоли) механизм образования кист нередко оказывается различным. С другой стороны, кисты поджелудочной железы, вызываемые такими разно-образными причинами, как травма, опухоли, панкреатит, нередко имеют оди-наковый механизм развития, возникая в результате закупорки выводных протоков железы, распада ткани, кровоизлияний и др. Исчерпывающей клас-сификацией кистозных поражений поджелудочной железы может служить схе-ма J.Howard и J.Jordan (1960г.), модифицированная J.Berk и W.Haubrich (1965г.).