- •Текст взят с психологического сайта http://www.Myword.Ru

- •Психология и педагогика

- •Раздел “Инструментарий психологических технологий”

- •Конспект лекций Автор: ю.Н. Казаков

- •Тема 1. Технология психологического исследования

- •Тема 2. Субъективный метод. Исторические аспекты его формирования

- •Тема 3. Объективный метод в психологии

- •Тема 4. Общенаучные методы 1. Методы наблюдения

- •Тема 5. Технология применения метода наблюдения и “экспертной оценки”

- •Тема 6. Метод опроса

- •Тема 6. Метод опроса

- •Тема 7. Метод эксперимента

- •Тема 8. Конкретно-научные методы

- •Тема 9. Технология шкалирования самооценки

- •Тема 10. Тестирование

- •Тема 11. Технология тестирования

- •Тема 12. Метод анализа производственной деятельности

- •Тема 13. Технология проективных методик

- •Тема 14. Методы и технологии практической психологии

- •Тема 15. Операционная технология психодиагностики

- •Текст взят с психологического сайта http://www.Myword.Ru

Тема 9. Технология шкалирования самооценки

1. Семантический дифференциал.

2. Тест конструктов.

3. Ранжирование.

4. Парные сравнения и сортировка.

Ключевые термины: графическое шкалирование, семантический дифференциал, семантический профиль, семантическое пространство, тест конструктов, репертуарные решетки, ранжирование, парные сравнения, каузометрия

В школьной практике широко используются методики шкалирования. Наиболее простые из них привлекают школьных психологов именно простотой проведения, прозрачностью интерпретации, возможностью как бы заглянуть во внутренний мир ребенка.

В отличие от экспертных оценок, которые дают преподаватели ребенку, мы говорим в данном случае о том, что сам ребенок оценивает либо какие-то объекты внешнего мира, либо людей (преподавателей, родителей, друзей), либо события своей жизни, либо себя самого. Ему дается, как правило, бланк с определенными шкалами, полюса которых обозначены какими-то краткими или развернутыми названиями. Шкалы могут быть даны в словесной, числовой или графической форме. От формы суть не меняется: методика все равно остается методикой шкалирования. Но от формы шкал иногда существенно зависит доступность методики для ребенка в его возрасте, а также достоверность.

Однако внешняя простота несложных методик шкалирования обманчива. И дело не в том, что многие из них требуют для своего эффективного применения сложной статистической обработки с использованием современных компьютерных методов. А в том, что многим пользователям низкой квалификации самим недостаточно хорошо понятно, как именно понимает эту методику ребенок, что именно оценивает и оценивает ли он вообще что-либо, то есть обладают или нет полученные результаты ожидаемой валидностью.

Вся трудность в том, что методики шкалирования требуют от ребенка высокого уровня развития речи, словарного запаса, ассоциативного и нередко рефлексивного мышления (последнее особенно необходимо для методик самооценки, требующих умения взглянуть на себя со стороны). Если уровень развития этих психических свойств не соответствует требованиям методики, то с ее помощью нельзя получить валидные и достоверные результаты.

Рассмотрим для начала такую, пожалуй, самую популярную методику, как методика самооценки Дембо-Рубинштейн. Эта методика широко используется как самостоятельно, так и в контексте клинической беседы в детской психологии и психиатрической клинике. Испытуемому предлагаются одна за другой несколько графических шкал, ориентированных вертикально (это принципиально, так как “верх” и “низ” у каждого человека семантически маркированы – ассоциативно наполнены, определенным смыслом). Испытуемому сообщают инструкцию (здесь дается ее укороченный вариант): “Все люди являются либо счастливыми, либо несчастными, либо немного счастливыми и немного несчастными одновременно. Представьте себе на верхнем краю этой линии самого счастливого человека, а на нижнем краю – самого несчастного. Посередине – среднего человека по количеству счастья. Куда бы ты поместил себя на этой линии?” Далее ребенку предлагается оценить себя по уровню “здоровья”, по “уму”, “доброте” и т.п.

А теперь посмотрим, какие понятия должны быть уже сформированы у ребенка для успешного выполнения этой методики. Это, так или иначе, понятие “уровня” (степени, количества, выраженности). Как бы вы ни назвали это понятие, какое бы простое обозначение ни использовали, искусно упростив инструкцию и включив ее в какой-то игровой контекст, само понятие должно уже сложиться в голове у ребенка. Следующие понятия – “максимум” и “минимум” (самый крайний и т.п.). Далее – понятие “все люди” (логический квантор всеобщности), понятие “середина” (средний промежуточный уровень), понятия “выше/ ниже” (больше/меньше), понятие “себя” (апелляция к рефлексивному “Я”) и наконец понятия “счастье”, “ум” и аналогичные, выступающие критерием оценки, задающие смысл шкале. Как видим, далеко не всем дошкольникам доступна такая методика. Если взрослые не развивали у ребенка ассоциативно-рефлексивное мышление, то, впервые столкнувшись с подобной методикой, ребенок оказывается перед задачей впервые сформировать у себя довольно сложное умение, включающее комплексную координацию целой системы понятий. Таким образом, несмотря на то, что графическое шкалирование, которое требуется произвести в методике Дембо – Рубинштейн, доступнее, чем вербальное или числовое шкалирование, само понимание инструкции – это проблема.

В многочисленных экспериментах, остроумно организованных знаменитым психологом Жаном Пиаже, было доказано, что в эксперименте над ребенком настолько довлеет авторитет взрослого, что ребенок часто думает не над существом поставленной перед ним задачи, а стремится как бы угадать, чего именно от него ждет и хочет получить взрослый. Так и в методиках шкалирования от ребенка требуется не только определенная интеллектуальная зрелость (по Пиаже, она достигается только к 10-12 годам), но и определенная личностная независимость (ориентировка на предмет деятельности, а не на участников событий).

Сама по себе самооценка ребенка – явление неустойчивое, ситуационное. Она еще не сложилась даже в подростковом возрасте. Нередко бывает так, что в социальном поле (зрительном окружении) хорошо знакомых людей ребенок чувствует себя уверенным, умным, сильным и т.п., а среди незнакомых теряется. Отсюда ясно, что результаты методики шкалирования в работе с детьми очень сильно зависят от того, какое впечатление произвел взрослый-экспериментатор на ребенка, какой контакт он смог с ним установить.

Поэтому, несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, использование методик шкалирования – не дело педагога, а дело специально подготовленного школьного психолога, который специально учится проведению этой методики под руководством опытных специалистов. Именно психолог может точно определить, в каком случае методика работает нормально и ребенок действительно оценивает то, что нужно, а в каком он только имитирует шкалирование, подлаживаясь под требования взрослого.

Теперь, сделав необходимые оговорки, повышающие уровень критического и серьезного отношения к методикам шкалирования, расскажем, что они могут дать при квалифицированном использовании.

1. Семантический дифференциал

Одна из наиболее распространенных методик такого типа – так называемый “семантический дифференциал” (Ч. Осгуд, 1952). Это, по сути, не одна, а целая семья методик, целая технология. В работе с детьми она может использоваться как для изучения уровня сформированности и цельности представлений ребенка о мире (когнитивная диагностика), так и в качестве проективной методики – для исследования личностных установок и эмоциональных отношений ребенка к определенному кругу объектов.

Обычный “семантический дифференциал” (СД) – это несколько семибалльных шкал, нанесенных горизонтально на один бланк (ответный лист). Семь градаций обозначены, как правило, словами так же, как полюса и полюса шкалы. Приведем пример бланка:

Объект “Солнце”

Активный |

сильно |

средне |

слабо |

никак |

слабо |

средне |

сильно |

Пассивный |

Злой |

сильно |

средне |

слабо |

никак |

слабо |

средне |

сильно |

Добрый |

Мягкий |

сильно |

средне |

слабо |

никак |

слабо |

средне |

сильно |

Жесткий |

Легкий |

сильно |

средне |

слабо |

никак |

слабо |

средне |

сильно |

Тяжелый |

Холодный |

сильно |

средне |

слабо |

никак |

слабо |

средне |

сильно |

Теплый |

Задача испытуемого – зафиксировать свою оценку в виде отнесения к определенному полюсу шкалы с определенной границей. Выбранную градацию надо либо подчеркнуть на бланке, либо обвести кружком. Таким образом, в каждой строке бланка должна быть проставлена отметка, фиксирующая ответ испытуемого.

Как видим, по сравнению с методикой Дембо-Рубинштейн, “семантический дифференциал” совершеннее тем, что защищен от так называемой “позиционной тактики”. Здесь позитивно окрашенные характеристики размещаются не на одном и том же полюсе каждой шкалы (наверху), а на разных – то слева, то справа.

В результате заполнения бланка СД на ответном листе возникает субъективный семантический профиль прошкалированного объекта. Его легче увидеть, если соединить единой ломаной линией все пометки.

При обработке результатов СД возможны два подхода: либо анализировать только профили, либо строить так называемое “семантическое пространство”.

Поясним, как можно действовать в первом случае. Допустим, мы проводим СД в целях профориентационной консультации и просим школьника старшего класса прошкалировать названия различных профессий, которые, как выясняется из беседы с ним, оказываются для него потенциально привлекательными. Но какая же самая привлекательная из них? Для ответа на этот вопрос школьника просят прошкалировать, кроме названия конкретных профессий, также и особый идеальный объект – “самую лучшую профессию для меня”. После этого производится сравнение всех профилей реальных профессий и профиля идеальной профессии (опустим здесь формулу подсчета меры сходств, главное здесь – понимание общего смысла метода). И та реальная профессия, профиль которой обнаруживает больше сходства с “идеальной”, объявляется в результате наилучшим субъективным выбором.[1]

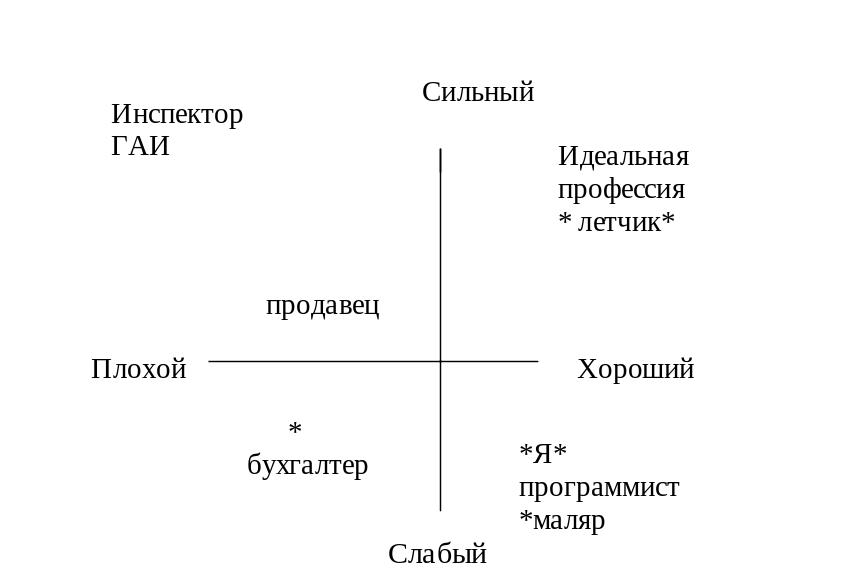

Для построения “семантического пространства” производится объединение шкальных оценок по родственным шкалам, входящим в одну и ту же координату (фактор) семантического пространства. Как показали многочисленные факторноаналитические исследования зарубежных и отечественных психологов (Е.А. Артемьев, 1980, В.Ф.Петренко,1979, 1988, А.М. Эткинд, 1979, А.Г. Шмелев, 1983 и другие), большинство оценочных шкал объединяются в три сводные оценочные шкалы: “хороший – плохой”, “сильный – слабый”, “активный – пассивный”. Например, оценки по шкале “мягкий – жесткий” оказываются психологически эквивалентными оценкам по шкале “хороший – плохой”, а оценки по шкале “тяжелый – легкий” фактически близки к оценкам по шкале “сильный – слабый”. В результате такого пересчета (очень похожего на подсчет суммарного балла по тесту, но только в данном случае не для испытуемого, а для объекта) каждый объект получает значение по трем главным семантическим факторам и может быть отображен геометрически в виде точки в трехмерном пространстве Оценка[r1] -Сила-Активность. Сходство профилей есть близость определенных точек в семантическом пространстве, ее буквально можно увидеть (визуализировать), как показано на схеме 4.

Схема 4. Двухмерное семантическое пространство в результате шкалирования профессий по “семантическому дифференциалу”

На приведенном примере самым близким к идеальной из всех рассматриваемых профессий для испытуемого оказываются профессии “летчика” и “инспектора ГАИ”. После этого остается выяснить, имеются ли у испытуемого реальные профессионально важные качества для того, чтобы претендовать на овладение этими профессиями.

Специально отметим, что СД используется и для диагностики самооценки. Достаточно попросить ребенка оценить самого себя по тому же самому набору шкал. В результате в семантическом пространстве появляется точка “Я”.

Степень удаления этой точки от “идеальной” – мера недовольства собой. Например, на схеме 4 мы видим, что ребенок считает себя в целом “хорошим”, но несколько “слабым” и оказывается ближе всех не к “летчику” и “инспектору ГАИ”, а к “маляру”.

Подчеркнем еще раз, что для успешного использования СД материал, который шкалирует ребенок, должен соответствовать по возрасту его кругу интересов, иначе он просто наставит в бланке более или менее случайный узор отметок.

С младшими школьниками и дошкольниками СД лучше проводить в индивидуальной и устной форме, то есть все отметки на бланк должен заносить сам экспериментатор по устным ответам ребенка. В качестве материала (объектов для оценки) лучше использовать сказочных персонажей или героев мультфильмов. Специальные исследования В.Ф. Петренко показали высокую эффективность этого материала в работе с детьми. Особая модификация СД допускает, чтобы сказочные персонажи обозначали не объекты, а полюса шкал. В этом случае родители, друзья и учителя будут сравниваться ребенком с определенными сказочными персонажами.

Специфические проблемы и трудности семейной идентификации или школьной адаптации могут проявиться в СД как в любой проективной методике. Например, нелюбимая старшая сестра может оказаться близкой в семантическом пространстве к Бабе Яге, а завуч, которого ребенок просто боится, к какому-нибудь “роботу-киллеру”. 2. Тест конструктов

Более разнообразные и гибкие техники шкалирования по сравнению с СД собраны под единым названием “тест конструктов” (Келли, 1955). Главная специфика теста конструктов – выяснение названия для шкальных полюсов в процессе общения с испытуемым. Этот процесс может быть вполне формализован: например, в форме сравнения по тройкам, когда испытуемого просят назвать лишний объект среди тройки объектов и признак, которым он отличается от двух других. Этот признак и будет “личностным конструктом”, то есть персональной шкалой, предложенной (сконструированной) самим испытуемым. После того, как конструкт выделен, дальнейшая процедура может быть в принципе такой же, как в СД.

Информативны прежде всего сами названия этих конструктов и их смысл. Если подросток сравнивает известных ему молодежных эстрадных кумиров по тому, кто из них “сидит на игле”, а кто “уже завязал”, то можно не сомневаться в том, что он так или иначе вовлечен в мир наркотиков. То есть тест конструктов оказывается более изощренным и косвенным диагностическим инструментом, чем опросник, содержащий прямые, “лобовые” вопросы. Известны успешные примеры применения теста конструктов для выявления скрытых противоправных тенденций. Дело в том, что в структуре сознания противоправного подростка понятия, обозначающие мир легальных и криминальных явлений, разделяются более жестко – они разнесены на противоположные полюса семантического пространства.

Чтобы построить семантическое пространство по результатам теста конструктов, необходимо воспользоваться определенными компьютерными программами. В отличие от СД конструкты нельзя заранее отнести к определенным глобальным факторам, так как они просто неизвестны. Поэтому приходится подвергать эти результаты факторному анализу. Первичные данные теста конструктов имеют вид таблицы (она также называется матрицей, или решеткой): по строкам – конструкты, по столбцам – объекты, в клетках таблицы – оценки, данные испытуемым. С помощью факторного анализа из каждой такой матрицы можно выделить факторы-конструкты, объединенные между собой по смысловому сходству. На сегодня в России уже имеются специализированные программы, позволяющие быстро строить семантические пространства по конструктам. Это уже упоминавшаяся программа ЭКСПАН и более специализированная программа КЕЛЛИ, позволяющая производить процедуру сравнения по тройкам прямо за компьютером. Программа КЕЛЛИ также распространяется научной фирмой “Гуманитарные технологии” (название новой версии этой программы – КОНСТРУКТОР).

Психодиагностической ценностью в тесте конструктов обладает не только содержание конструктов и факторов, но и число независимых факторов (размерность семантического пространства). Как правило, оно указывает на уровень дифференцированности, развитости системы представлений испытуемого в той области, для которой проводился тест конструктов. Многократно показано, что для тех, кто увлекается, допустим, спортом, существует больше независимых, не сводимых друг к другу конструктов именно в сфере спорта, а для тех, кто увлекается компьютерами, – в этой сфере.

Методику конструктов часто называют “техникой репертуарных решеток”. Имеется в виду такой прием, когда сам список однозначно названных объектов предлагает лишь список инструкций о том, как эти объекты подбирать. Подобные инструкции и называются “репертуарными”. Испытуемый сам подбирает известных ему людей на роли, например, “человека, которому можно доверять”, “самого преуспевающего из знакомых”, “самого неудачливого из знакомых” и т. п.

Многие психологи видят главную силу и пафос данного подхода в том, что выявление круга людей, объектов и явлений, важных для самого испытуемого, которых он описывает на своем собственном языке, позволяет получить не только ценную структурную информацию, но прежде всего дают бесценный капитал для сокращения дистанции в консультативном диалоге, так как после этого диалог идет на языке самого испытуемого о понятных ему и значимых для него вещах.

3. Ранжирование

Одна из многочисленных модификаций техник шкалирования представлена методиками ранжирования. В этом случае испытуемому дается перечень слов или развернутых названий объектов (либо графических стимулов), и его задачей оказывается расположить их по порядку убывания или возрастания какого-то признака. Наверное, самая известная реализация этой техники представлена тестом “цветовых предпочтений” Люшера, когда испытуемый раскладывает на столе 6 цветных карточек – по критерию “нравится – не нравится”.

Очень часто с помощью техник шкалирования измеряется самооценка. Эта методика, в частности, широко применялась знаменитым американским психотерапевтом гуманистом К. Роджерсом. Вначале испытуемый ранжирует список качеств по тому, насколько они описывают его самого: “наблюдаются у меня – не наблюдаются у меня”. Затем испытуемый ранжирует эти же качества по их выраженности у “идеального человека”. Обработка результатов состоит в расчете ранговой корреляции между двумя ранжировками. Содержательная логика здесь та же, что и при сравнении семантических профилей в СД. К. Роджерс показал, что у невротизированной личности наблюдается “отвержение образа Я” – резкий контраст между идеалом и реальностью. Такая нетерпимость к себе у подростка, которому свойственна максималистская “Я – концепция”, – источник внутренней конфликтности, которая нередко прорывается во внешних протяжных реакциях.

Ранжировке могут подвергаться не только словесные названия черт личности, но и графические символы. Например, в методике КИСС (Соколова, Федотова, 1982) вместо словесных обозначений используются схематические изображения разных лиц. Когда количество инструкций (проранжируй по сходству с отцом, с матерью и т.п.) увеличивается, то мы получаем опять же ранговую решетку (матрицу) конструктов, которую следует обрабатывать уже на компьютере – чтобы “вычерпать” из нее всю наиболее ценную информацию.

4. Парные сравнения и сортировка

Различают парные сравнения по предпочтению и по сходству. В первом случае мы имеем дело с более трудоемким и надежным вариантом методики ранжирования. Отличие в том, что когда испытуемый сравнивает все пары объектов – каждого с каждым, то возникает возможность получения дополнительной ценной информации – о противоречиях в системе предпочтений. Это так называемые “нетранзетивные тройки”. Например, испытуемый предпочитает красный цвет синему, синий – зеленому, а зеленый почему-то ставит выше красного. Круг замыкается. Эти данные могут быть весьма ценными в профконсультации, когда выбор идет из небольшого круга реально доступных и обсуждаемых школьником профессий.

При большом числе объектов методика парных сравнений оказывается слишком трудоемкой и продолжительной. Например, при 10 объектах необходимо выполнить 9´5=45 сравнений, и это еще выполнимо, а при 20 уже 19´10=190, и это уже очень тяжело из-за большой монотонности этого задания.

Часто за противоречиями (за нетранзитивными тройками) лежат разные субъективные критерии сравнения, разные аличностные конструкты. Для их выявления применяется, кроме упомянутого выше сравнения по тройкам, парное сравнение по сходству. Для каждой пары объектов испытуемый дает суждение о том, насколько они похожи или близки между собой. Получается матрица N´N, которая затем обрабатывается различными компьютерными методами, и объекты автоматически размечаются в семантическом пространстве. Следом возникает задача интерпретации координат этого пространства. Лучше всего, когда она решается в диалоге с самим испытуемым, это отличный материал для углубления контакта и взаимопонимания с ним.

Выраженный случай парных сравнений по сходству – методика сортировки. Здесь каждой паре объектов испытуемый ставит в соответствие фактически один из двух возможных баллов сходства – “похожи или “непохожи”, так как все сходные объекты испытуемый помещает в один класс. Методика позволяет охватить гораздо больше объектов, так как более экономична. Это могут быть 80-100 названий профессий (в профконсультации) известных людей (артисты, спортсмены, политики, ученые) и т.п.

Чем больше количество классов, на которые испытуемый сортирует объекты, тем более разветвленной и дифференцированной является внутренняя система понятий испытуемого, а также более аналитичным является его так называемый “когнитивный стиль”.

Методику сортировки удобно применять при когнитивной диагностике – для изучения уровня сформированности системы понятий в какой-то научной или профессиональной отрасли знаний. Для этого надо предложить вначале выполнить данную методику эксперту – специалисту в данной области, а затем результаты учащегося сравниваются с эталонными результатами специалиста. В результате быстро можно понять, в чем учащийся ошибается.

Определенной разновидностью парных сравнений является “каузометрия” (Головаха, Кроник, 1982). В этом случае испытуемый сначала называет наиболее важные события своей жизни в прошлом и ожидаемые события в будущем, а затем для каждой пары событий оценивает наличие “причинных” связей (каузальных связей). Возникает причинная графическая схема, показывающая основные “линии жизни”, их возможные переплетения, противоречия. Методика очень полезна как подспорье в работе консультанта по проектированию карьеры (профконсультанта). Ее проведение значительно облегчается при наличии компьютерной программы “Life Line”: компьютер сам предъявляет испытуемому все пары событий для оценки и сам строит каузальный график на экране дисплея.

В заключение данной темы еще раз повторим, что большинство методик шкалирования требуют более высокой квалификации исполнителя, чем стандартные тесты. Но отдельные из них могут быть использованы для массового тестирования учащихся педагогами, работающими под руководством школьного психолога.