- •Курсовая работа

- •Реферат

- •Содержание

- •Введение

- •1 Общественные издержки монополии и необходимость государственной антимонопольной политики

- •2 Регулирование естественных монополий: основные задачи и принципы

- •3 Антимонопольная политика в Республике Беларусь: возможность и практика использования зарубежного опыта

- •Заключение

- •Список использованных источников

1 Общественные издержки монополии и необходимость государственной антимонопольной политики

Монополизм представляет собой такое древнее и привычное явление, что можно было бы решить, что победить его невозможно. Некоторые экономисты, не только поддерживали это мнение, но и считали, что монополизм, в конце концов, просто разъест экономику рыночного типа и ее необходимо как можно скорее заменить плановым государственным хозяйством под названием «социализм».

Монополии и по той же самой причине некоторые олигополии склонны ограничивать свой выпуск уровнями ниже конкурентных. Такого рода использование монопольной власти обеспечивает соответствующим фирмам получение прибыли выше нормального уровня. Однако власть монополий, создавая разницу между величиной предельных издержек производства продукции и ценностью ее дополнительной единицы для потребителя, приводит к потерям для общества [15, с. 253].

Некоторые ранние антимонопольные разбирательства касались незаконного поведения. Суд принимал решение о том, что некоторые виды тайных сговоров незаконны и никакая защита не могла оправдать их действий. Обвиняемые не могли доказывать свою правоту, ссылаясь на уважительные причины или смягчающие обстоятельства. Одним из самых распространенных незаконных видов поведения являются соглашения, которые заключаются конкурирующими фирмами с целью фиксирования цен, ограничения выпуска товара или раздела рынка. Их соглашения приводят к уменьшению объемов производства продукции и повышению цен. Антимонопольное законодательство ограничивает и следующие формы поведения предприятия:

Хищническое ценообразование, когда предприятие продает свой товар по цене, которая меньше, чем издержки производства. Довод же против хищнического ценообразования состоит в том, что крупное предприятие может использовать свои финансовые ресурсы для того, чтобы снизить цены и вынудить мелких конкурентов уйти из отрасли, а затем поднять цены до первоначального уровня. Последнее время компаниям, которые предлагали существенные скидки на свои товары, предъявлялось обвинение в хищническом ценообразовании.

Принудительные контракты - это соглашения, которые предполагают, что предприятие будет продавать один продукт лишь в том случае, когда покупатель купит другой продукт.

Ценовая дискриминация – случай, когда предприятие продает по разным ценам, которые не отражают различий в издержках производства, один и тот же товар разным потребителям [4, с. 296-297].

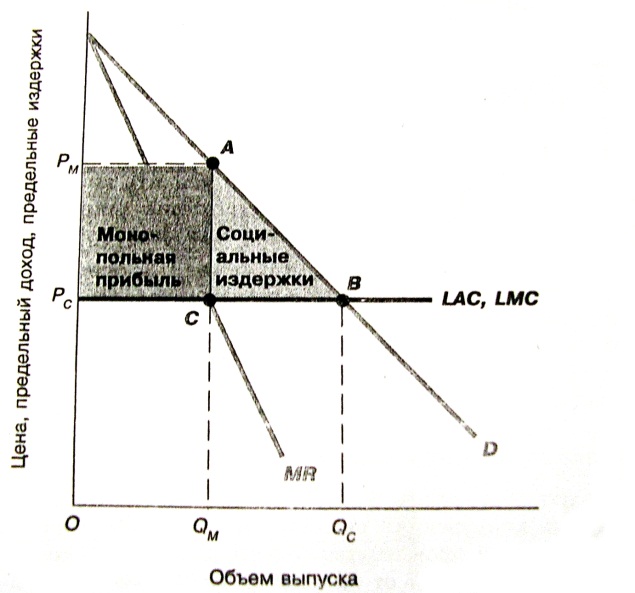

Рисунок 1 - Издержки общества, связанные с существованием монополии

Примечание – Источник: [13, с. 263]

На рисунке 1 показаны издержки общества, связанные с монопольным ограничением выпуска. Долгосрочные издержки, как средние, так и предельные, изображенной на рисунке отрасли постоянны и равны IMC для любых объемов производимого фирмами и отраслью в целом выпуска. Таким образом, в отрасли имеет место постоянная отдача от масштаба. В условиях совершенной конкуренции состояние равновесия в отрасли достигалось бы в точке В, в которой долгосрочная кривая предложения LMC пересекается с кривой рыночного спроса D. Но в условиях монополии выпуск ограничен уровнем, при котором MR = LMC. Отсюда следует, что объем монопольного выпуска составляет только Qm, а монопольная цена равняется Pm, что выше ее конку рентного значения Рc. Ограничение выпуска означает, что ценность дополнительной единицы некоего блага для потребителей превышает величину общественных издержек ее производства. Величина социальных издержек, связанных с ограничением выпуска, измеряется площадью треугольника ABC и равняется сумме разностей между ценностью и предельными издержками производства каждой единицы продукции, которая была бы произведена в условиях конкуренции, но не в условиях монополии. График изображает ситуацию, в которой конкуренция одновременно и возможна, и желательна, поскольку здесь имеет место постоянная отдача от масштаба. Так как мелкие фирмы в отрасли имеют те же самые горизонтальные кривые долгосрочных средних издержек, что и крупные фирмы, они не подвергаются риску быть выброшенными из бизнеса своими более крупными соперниками, и издержки многочисленных мелких продавцов не будут превышать издержки монополии. При наличии многих мелких продавцов, каждый из которых принимает цену как неизменную, цена под влиянием конкуренции будет снижена до значения Рс. Антитрестовская политика представляет собой попытки защитить и усилить конкуренцию путем создания препятствий для возникновения, использования или защиты монопольной власти [13, с. 253].

Основными чертами государственной антимонопольной политики являются следующие:

Предприятия, действующие в условиях несовершенной конкуренции, являются неэффективными, так как цены, которые они устанавливают, превышают предельные издержки. При существовании монополии или олигополии потребители приобретают меньше товаров, чем могли бы купить, если бы производство было более эффективным.

Деятельность предприятий во многих отраслях основана на использовании технологий, обеспечивающих значительный положительный эффект масштаба. Трудно представить, что производство в подобных отраслях может быть осуществлено совершенно конкурентными предприятиями, поскольку размеры предприятий в этом случае неэффективно малы. В редких случаях технология производства требует наличия только одного предприятия; этот случай называется "естественной монополией".

В долгосрочном периоде развитие экономики обусловлено технологическими изменениями. Согласно шумпетерианской гипотезе, именно крупные предприятия, обедающие значительной рыночной властью, осуществляют наибольшее количество изобретений и технологических изменений. Государственная политика должна проводиться особенно осторожно в отношении нововведений, чтобы не подорвать стимулы к их осуществлению.

Основными злоупотреблениями на рынке являются завышение цен или низкое качество товаров. Они имеют место в том случае, если отрасль эффективно монополизирована. Признаком того, что отрасль монополизирована является то, что одно предприятие или группа предприятий производят более одной трети всего отраслевого выпуска.

Правительство взяло на себя ответственность за предотвращение возникновения монополии и регулирование деятельности монополизированных предприятий, если их существование неизбежно. Антимонопольная политика направлена на предотвращение монопольных или антиконкурентных злоупотреблений; экономическое регулирование контролирует использование монопольной власти естественными монополиями.

При ослаблении экономического регулирования, которое является основным инструментом предотвращения монополистических злоупотреблений, правительство начинает всячески способствовать конкуренции и применяет антимонопольную политику, что является основными условиями для повышения экономической эффективности на рынках [4, с. 294-295].

Положения, на которых антимонопольное законодательство основано, являются настолько четкими и прямолинейными, что их можно почти без труда цитировать.

Закон Шермана (Sherman Act, 1890)

Согласно законодательству, основанному на обычаях и предыдущих судебных решениях, монополии долгое время были незаконными. Но большая часть этих законов оказалась неэффективной в 80-х годах прошлого века в период расцвета слияний и трестов. Закон Шермана (1980 г) стал первым антитрестовым законом США. Он был принят не потому, что экономистам удалось доказать Конгрессу, что монополии вызывают издержки для общества, а в качестве ответной меры на произошедшие изменения в экономике США

Два основных раздела Закона Шермана носят весьма неопределенный характер. Раздел 1 объявляет незаконным «всякий контракт, объединение или тайный сговор, направленный на ограничение торговли или коммерции». Раздел 2 относит к незаконным действиям «монополизацию или попытку монополизации, а также объединение и тайный сговора целью монополизации». Конгресс предоставил судам решать, какого рода действия считать «ограничивающими торговлю» и что понимать под «монополизацией» рынка. Интерпретация судьями Закона Шермана, так же как и Конституции США, с течением времени менялась.

Суды почти не рассматривали соглашения об установлении и поддержании фиксированных цен как ограничивающие торговлю вплоть до 1897 г., а слияния между конкурентами с целью образования монополии не расценивались до 1904 г. как монополизация. Позже суды постановили считать практически во всех случаях незаконными соглашения о поддержании фиксированных цен, тогда как монополизацией объявлялись создание или защита монополии при помощи «неприемлемых» действий.

Два последующих антитрестовских закона были приняты в 1914 г. на той же сессии Конгресса, которая «подарила» Соединенным Штатам подоходные налоги и Федеральную резервную систему [4, с. 256-257].

Закон Клейтона (Clayton Act, 1914)

Закон Клейтона был принят с целью уточнения, дополнения и усиления закона Шермана. В нем объявлялись незаконными принудительные контракты, ценовая дискриминация и эксклюзивное дилерство. Закон запрещал взаимопереплетающееся руководство (при котором один и тот же человек занимает руководящие посты на нескольких предприятиях в одной и той же отрасли одновременно) и слияния, произошедшие после приобретения акций конкурента. Все эти действия не считались незаконными сами по себе, а объявлялись вне закона только в том случае, когда они могли существенно ослабить конкуренцию. Закон Клейтона придавал особое значение профилактическим мерам, а не наказаниям.

Еще одним существенным предназначением закона Клейтона было обеспечение профсоюзов «антимонопольным иммунитетом» [13, с. 295].

Закон Робинсона—Пэтмана был принят под давлением со стороны владельцев мелких бакалейных магазинов, которые поняли, что возникающие цепи однотипных магазинов (в частности, А&Р) были способны оказать давление на поставщиков с целью предоставления им «несправедливых» скидок с цены приобретаемых продуктов. Владельцы мелких магазинов искали запрета у Конгресса и получили ее.

Закон Робинсона—Пэтмана, определяет ценовую дискриминацию следующим образом: «…будет считаться незаконной дискриминация различных категорий покупателей путем продаж по разной цене аналогичных по сорту и качеству товаров - в тех случаях, когда это может повлечь за собой существенное ослабление конкуренции, или создание монополии в любой области торговли, или ущемление и уничтожение конкуренции, равно как и создание препятствий для конкуренции…» [4, с. 257].

Для того, чтобы противостоять "нечестным методам конкуренции" и антиконкурентным слияниям была образована в 1914 Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission). В 1938 году комиссия была наделена правом запрещать лживую и вводящую в заблуждение рекламу. Для практической реализации своих полномочий Федеральная торговая комиссия получила право осуществлять расследования, проводить разбирательства и отдавать приказы о прекращении или приостановлении деятельности различных компаний [13, с. 295].

Правительство Америки более чем десять лет относилось к Закону Робинсона- Пэтмана как к законам, которые редко выполняются на практике. Так же именно суды решают, какие практические действия являются в каких случаях расценивать предпринимательское поведение как ослабляющее согласно Закону Клейтона конкуренцию. Суды в разные годы придерживались различных мнений о том, какое поведение считать нормой. Например, недавние судебные решения затруднили частным фирмам апелляцию по поводу нарушений Закона Робинсона—Пэтмана, создав для них дополнительные трудности с доказательством факта нарушения этого закона.

Для тех, кто нарушает антитрестовские законы, предусмотрены три типа наказания:

преступлением считается нарушение Закона Шермана. Максимальный размер штрафа за нарушение Закона Шермана был увеличен в 1974 г. до 100 тыс долл. для частных лиц и до 1 млн. долл. для корпораций. Максимальный срок тюремного заключения составляет 3 года. На практике только соглашения о поддержании фиксированных цен и другие вопиющие нарушения Закона Шермана трактуются как преступления и наказываются штрафами и тюремным заключением.

многие судебные дела завершаются постановлениями Федерального суда или FTC, требующими от фирмы, нарушившей закон, прекратить определенные незаконные действия или предпринять конкретные действия, такие, как отказ от слияния или, наоборот, от разделения фирмы с целью усиления конкуренции.

фирмы или потребители, пострадавшие в результате нарушения антитрестовских законов, имеют право на возмещение своих потерь в троекратном размере. Таким образом. фирма, несущая убытки вследствие договоренности между поставщиками о поддержании фиксированных цен, может в судебном порядке потребовать от нарушителей возмещения своих убытков в троек ратном размере.

Надзор за соблюдением антитрестовских законов осуществляет FTC и Министерством юстиции США — единственным органом, имеющим право выдвигать обвинения в нарушении уголовной ответственности за невыполнение Закона Шермана. В этих учреждениях преобладали, как правило, профессионалы — юристы и в последние годы экономисты. В первые годы проведения антитрестовской политики частные судебные процессы были редким явлением, а давление со стороны государства не столь велико. До 1900 г. Министерством юстиции было возбуждено только 15 «антитрестовских» дел. Несмотря на славу Теодора Рузвельта как «укротителя трестов», в период между 1900 и 1909 гг. в судах было рассмотрено только 42 «антитрестовских» дела. Усилия и государственных органов, и частных фирм по обеспечению исполнения антитрестовских законов резко возросли с начала 1940-х годов. Рост количества дел, возбуждаемых правительством, был обусловлен главным образом решением администрации Рейгана об усилении судебного преследования за соглашения о поддержании фиксированных цен [13, с. 257-259].

За последние несколько десятилетий экономические и правовые нормы, касающиеся антимонопольной политики, сильно изменились. На протяжении этого периода регулирование в отраслях было прекращено, и антимонопольное законодательство отказалось от своей миссии "остановить накопление капитала в огромных масштабах, так как человек перед ним беспомощен" (цитата из решения суда по делу компании Alcoa, 1945 г.). Вместо этого антимонопольные законы служили делу повышения экономической эффективности. Если крупная компания работает эффективно, она будет править бал на рынке.

Причин для изменения отношения к антимонопольной политике было несколько:

это произошло из-за технического прогресса в области экономических исследований. Экономисты пришли к выводу, что поведение компании не всегда тесно связано с ее структурой. Некоторые крупные компании (например, такие как Intel, Microsoft и Boeing) и некоторые высококонцентрированные рынки (микропроцессоров, телекоммуникаций, самолетов) удерживают пальму первенства по количеству инноваций и повышению производительности. Хотя, согласно экономической теории, монополии удерживают высокие цены, исторический опыт свидетельствует: высококонцентрированные отрасли часто характеризуются более быстрым снижением цен по сравнению с менее концентрированными. Вместе с тем некоторые неконцентрированные отрасти, такие как сельское хозяйство и финансовое обслуживание, отличаются хорошей результативностью. Этот парадокс объясняется шумпетерианской гипотезой: в концентрированных отраслях компании получают монопольную прибыль. Однако размер рынка также означает; что крупные предприятия смогут присвоить большую часть дохода от инвестиций, вложенных в исследования и разработки. Это объясняет высокий уровень расходов на исследования и разработки и быстрый технический прогресс в концентрированных отраслях. Если, как утверждая Шумпетер, крупные компании являются источником технологических перемен, было бы глупо их ущемлять.

была пересмотрена природа конкуренции. Многие экономисты пришли к выводу, что интенсивное соперничество возникает и на олигополистических рынках, при условии, что сговор строго запрещен.

возросла популярность идеологии невмешательства государства в период правления Рейгана

усиление импортированной конкуренции.

Из практики сложилось две системы антимонопольного регулирования: американская и западноевропейская. Критерием их различий выступает отношение к монополии. Первая - объявляет все монополии противоправными. Вторая - запрещает не саму монополию, а злоупотребления монопольной властью. Правительства учитывают плюсы и минусы больших компаний в осуществлении антимонопольной политики, препятствуя проявлению антиконкурентного поведения, но не сдерживая эффективное крупномасштабное производство.

Сложно предположить, как в будущем измениться антимонопольная политика. Вряд ли кто-то решится предсказать будущее отношение государства к большому бизнесу. Тем не менее, экономисты и юристы, принадлежащие практически ко всем направлениям политического спектра, положительно относятся к подходу, ориентированному на эффективность. Интенсивность зарубежной конкуренции вряд ли изменится в обозримом будущем и вряд ли мы увидим такую жесткую антимонопольную политику, как некогда ранее.

Наиболее известными прецедентами нарушения антимонопольного законодательства последних лет были дела против фирм-гигантов в двух ведущих отраслях промышленности- телекоммуникации и компьютерной индустрии. Особенности трех ниже приведенных дел помогает пониманию современного взгляда на антимонопольную политику.

Дело против компании AT&T. До 1983 года компания AT&T была практически полным монополистом на рынке телекоммуникаций. В ее руках было сосредоточено более 95% всех междугородних и международных звонков, 85% внутренних телефонных линий. В том числе, компания осуществляла продажу большей части его телефонного оборудования внутри страны. Среди компаний, находящихся во владении AT&T, —часто называемые Bell System - были Bell Telephone Labs, Western Electric Company и 23 оператора компании Bell

В 1974 году Министерство юстиции был начат один из крупнейших процессов. Обвинение выдвигалось компании AT&T по следующим причинам:

AT&T препятствовала подключению других телефонных компаний (например, MCI) к центральным телефонным станциям, а также мешала другим производителям телефонного оборудования продавать их продукцию подписчикам или операторам Bell. Главным юридическим и экономическим аргументом правительства был тот факт, что компания Bell использовала власть своей естественной регулируемой монополии на местном телефонном рынке с целью создания монополии на рынке международных и междугородних переговоров, а также на рынке телефонного оборудования.

Защита компании Bell велась в двух направлениям. Во-первых, компания отвергла или опровергла многие обвинения. Во-вторых, она заявила, что в США телефонная система является лучше, чем в любой другой стране мира именно благодаря тому, что Bell System владеет и обслуживает большую часть телефонных линий. Развивая точку зрения, близкую к шумпетерианской гипотезе. AT&T заявила, что именно масштабы деятельности Bell System способствовали быстрому техническому прогрессу и сделали монополию разумным и эффективным способом ведения телефонного бизнеса.

Весьма странное окончание процесса удивило весь деловой мир. Опасаясь, что суд все же может решить дело не в пользу компании, администрация AT&T заключила с правительством договор, в котором обязывалась выполнить все его требования. Местные телефонные компании были законным образом отделены от главной и в 1984 году преобразованы в семь больших телефонных холдинговых компаний. AT&T сохранила за собой обеспечение междугородних переговоров, Bell Labs — организацию исследований, a Western Electric— производство оборудования. Чистый эффект всех этих преобразований выразился в том, что размер и объем продаж Bell System уменьшились на целых 80%.

Разделение Bell System положило начало целой революции в области телекоммуникаций, Эта революция была закончена в 1995 году, после принятия Конгрессом Закона о коммуникациях (Communicational Act). Сегодня телефонные компании могут покупать оборудование там, где им это удобно, они свободно могут пользоваться традиционными услугами телефонной связи, а также беспрепятственно подсоединяться к кабельному телевидению, службам, занимающимся базами данных, линиям мобильной связи, Internet.

Куда более важным фактом является стремительное развитие новых технологий, заполонивших традиционный рынок телекоммуникаций. Телефонные компании объединяют свои силы для того, чтобы "привести" телевизионные сигналы в дома; оптико-волоконные линии начали использоваться как информационные супермагистрали, которые переносят огромное количество информации и внутри страны, и по всему миру. Никто с полной уверенностью не сможет сказать, произошло бы развитие новых технологий так стремительно, если бы Bell System не была бы тогда разделена; но очевидно то, что существование монополии не является необходимым условием для столь быстрого технического прогресса.

Дело против компании IBM. В обвинении, предъявленном компании IBM в 1969 году, говорилось, что компания «пыталась монополизировать и монополизировала... производство цифровых компьютеров общего назначения». Правительство обвинило IBM том, что она завладела большей частью рынка (в 1967 году компания контролировала 76% рынка). Другим обвинением, выдвинутым государством компании IBM, было в том, что компания использовала разнообразные методы, чтобы предотвратить конкуренцию со стороны других производителей. Антиконкурентные действия состояли в следующем: ограничивающие вход в отрасль и внедрение на рынок новых продуктов, снижавшие привлекательность товаров других компаний, связанное ценообразование, чрезмерно низкие цены.

Компания IBM в свою очередь оспаривала обвинения государства весьма упорно и энергично. Главная линия защиты заключалась в том, что государство предъявляло обвинение в успехе, а не в поведении, направленном против конкуренции. Основная дилемма подобных случаев была ясно сформулирована еще в процессе против компании Alcoa: "Успешный конкурент, вынужденный бороться за место на рынке, не должен быть наказуем, если он окажется победителем". IBM заявила, что правительство наказывает компанию, которая заранее смогла предвидеть огромный потенциал компьютерной революции и овладела рынком с помощью своего "высокого мастерства, дара предвидения и настойчивости".

Этот процесс растянулся на долгие годы и был приостановлен в 1982 году, когда Вильям Баксте, занимавшийся антимонопольными дедами в администрации президента Рейгана, решил закрыть его как «не имеющий значения». Причиной было то, что в отличие от телекоммуникационной индустрии, производство компьютеров не регулировалось и в полной мере было подвержено влиянию сил рыночной конкуренции. Бакстер заявил, что данная отрасль является в высшей степени конкурентной и что попытки правительства изменять структуру компьютерного рынка могут, скорее, нанести вред, чем повысить экономическую эффективность.

Дело против компании Microsoft В начале 90-х правительство занялось расследованием жалоб, связанных с попытками Microsoft монополизировать рынок компьютерных операционных систем. В это время более 80% персональных компьютеров во всем мире работали под управлением операционных систем, разработанных компанией Microsoft (например, MS DOS и Windows). Правительство высказало ряд замечаний в связи с таким поведением компании Microsoft. В большинстве жалоб на компанию высказывалось опасение, что в недалеком будущем эта компания попытается «спроектировать» свои достижения в области операционных систем на рынок компьютерных приложений. Такая возможность казалась вполне реальной, поскольку компания Microsoft могла навязывать потребителям свои приложения или сетевые услуги в комплекте со своими же операционными системами. Немалое беспокойство вызывало и то, что компания начала проводить хищническую политику цен, заставляя компьютерные компании платить за Windows даже в тех случаях, когда они не устанавливали ее в своих системах. Microsoft открещивалась от всех этих обвинений.

В 1994 году правительство и Microsoft заключили соглашение, в соответствии с которым Microsoft брала на себя обязательство изменить свою ценовую политику, хотя и оставляла за собой право продолжать разработку собственных приложений. Но государство, со своей стороны, решило не ослаблять контроль за деятельностью Microsoft впоследствии обвинило руководство компании в попытках купить другую крупную фирму. Деятельность Microsoft подвергалась острой критике за попытки вытеснить с рынка Netscape— самого опасного своего конкурента в области разработки Web-браузеров. Как видно, коммерческий успех имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Как можно было заметить, что не только потребители, но и сами крупные компании лишь выиграли от того, что в определенное время разделились на ряд мелких компаний. Например, «осколки» Bell System, сейчас процветают, в то время как некогда столь могущественная компания IBM потерпела порожение- как с точки зрения своей доли на рынке, так и с точки зрения своей рыночной стоимости. Начиная с 1983 года цены на акции IBM упали более чем на 20%, в то время как суммарная стоимость всех составляющих бывшей Bell System выросла более чем на 200%. Некоторые специалисты по организации производства утверждают, что принудительное разделение Bell System оказало почти чудодейственное влияние, вдохнув в компьютерную отрасль новые жизненные силы и сформировав в ней конкурентную среду в самом начале информационной революции. В это же время неизменность структуры IBM привела к тому, что компания совершила целый ряд грубых стратегических ошибок и оказалась в плачевном состоянии [13, с. 259-261].

Таким образом, антимонопольное законодательство — это сложная и разветвленная сеть законов, судебных решений и правовых норм, комплекс правовых актов в странах с рыночной экономикой, направленных на поддержание конкурентной среды, противодействие монополизму и недобросовестной конкуренции. Все эти меры направлены поддержание конкурентной среды, противодействие монополизму и недобросовестной конкуренции, на регулирование действий фирм и корпораций на рынке товаров и услуг, на рынке капиталов, отсекая те из них, которые признаются недобросовестными, некачественными по отношению к правам производителей и потребителей, а также просто вредными для общества. Антимонопольное законодательство ограничивает такие формы поведения предприятия, как хищническое ценообразование, принудительные контракты и ценовая дискриминация. Основными положениями, на которых основано антимонопольное законодательство, являются законы Клейтона, Шермана и Робинсона—Пэтмана.