- •1 Вопросы лекции:

- •1 Вопросы лекции:

- •1. Переходные электромагнитные процессы в синхронной машине.

- •Переходные процессы при гашении магнитного поля и форсировке возбуждения.

- •1.2 Дифференциальные уравнения переходных процессов в синхронной машине.

- •Переходный процесс в синхронном генераторе при трехфазном кз.

- •Расчет начальных значений периодической и апериодической составляющих тока трехфазного кз.

- •1.5 Влияние системы возбуждения на переходный процесс.

- •2.1 Расчет тока кз в начальный момент времени от группы синхронных и асинхронных двигателей, от комплексной и обобщенной нагрузок.

- •2.2 Метод типовых кривых.

- •2.3 Учет действия токоограничивающих устройств.

- •2.4 Программы расчетов для эвм.

- •3. Параметры элементов ээс для токов различных последовательностей. Рас-чет переходных процессов при однократной несимметрии.

- •3.2 Параметры обратной и нулевой последовательности различных элементов ээс, составление схем прямой, обратной и нулевой последовательностей.

- •3.3 Методы расчета несимметричных кз.

- •3.4 Сравнение токов при кз различных видов.

- •3.5 Продольная несимметрия и методы ее расчетов.

- •4. Кз в распределительных сетях и системах электроснабжения.

- •4.2 Особенности расчета токов кз в электроустановках напряжением до 1 кВ.

- •4.3 Особенности схем замещения преобразовательных подстанций.

3.5 Продольная несимметрия и методы ее расчетов.

Продольная несимметрия возникает в электрической системе при обрыве одной или двух фаз, а также при включении в фазы неодинаковых сопротивлений.

Продольная несимметрия может быть следствием поперечной несимметрии. При возникновении несимметричного короткого замыкания на ВЛ и наличии пофазного управления, релейная защита отключает поврежденную фазу ( а при одновременном повреждении двух фаз – обе фазы), оставляя в работе «здоровые» фазы. При одноцепных линиях передачи этим избегается потеря связи между отдельными станциями. В условиях эксплуатации пофазное отключение производиться не только в аварийных ситуациях, а также в целях проведения ремонтных, профилактических и испытательных работ.

Исследование режимов при продольной несимметрии также удобно вести на основе метода симметричных составляющих. Для этого предполагают, что несимметрия имеет местный, сосредоточенный характер, а вся система продолжает оставаться конструктивно симметричной.

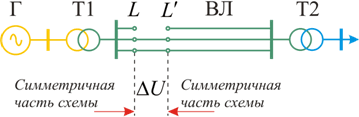

Основные уравнения падений напряжения в схемах прямой, обратной и нулевой последовательностей, составленные для симметричной части схемы (рис. 6.30) имеют вид, аналогичный уравнениям (6.11) – (6.13):

Рис. 6.30. Продольная несимметрия

|

(6.67) |

|

(6.68) |

|

(6.69) |

где

![]() – симметричные составляющие падения

напряжения особой фазы на несимметричном

участке системы,

– симметричные составляющие падения

напряжения особой фазы на несимметричном

участке системы,

![]() – результирующие

реактивности схем соответствующих

последовательностей относительно клемм

продольной несимметрии

– результирующие

реактивности схем соответствующих

последовательностей относительно клемм

продольной несимметрии ![]() .

Индекс

является символом продольной несимметрии.

.

Индекс

является символом продольной несимметрии.

Дополнительные связи между симметричными составляющими токов и падений напряжений устанавливаются из граничных условий рассматриваемой продольной несимметрии подобно тому, как это имело место при поперечной несимметрии.

Ниже рассматриваются основные расчетные выражения соответствующие: а) обрыву одной или двух фаз; б) включению в одну или две фазы дополнительных сопротивлений.

Лекция №4 (4 часа)

Тема: «Короткое замыкание в распределительных сетях и системах электроснабжения»

Вопросы лекции:

4.1 Учет местных источников энергии и нагрузок;

4.2 Особенности расчета токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ;

4.3 Особенности схем замещения преобразовательных подстанций;

4. Кз в распределительных сетях и системах электроснабжения.

4.1 Учет местных источников энергии и нагрузок.

B распределительной сети могут быть местные источники, как-то: небольшие городские, заводские и сельскохозяйственные электростанции, синхронные компенсаторы и двигатели. При выполнении расчета коротких замыканий их следует учитывать всоответствии с указаниями и рекомендациями гл. 10. В частности, при применении метода расчетных кривых местные источники должны быть выделены в отдельные генерирующие ветви, причем в зависимости от взаимного расположения этих источников они могут быть объединены в меньшее число ветвей. При этом, учитывая действительные параметры таких источников, следует использовать соответствующие им расчетные кривые.

В точках, где распределительная сеть связана с системой, обычно можно считать приложенные напряжения неизменными, т. е. полагать, что к этим точкам присоединены источники бесконечной мощности.

Распределительная сеть, питающаяся непосредственно от шин генераторного напряжения крупной теплоэлектроцентрали, находится почти в тех же условиях, что и распределительная сеть, связанная с районной подстанцией системы. Это объясняется тем, что линии, отходящие от шин генераторного напряжения крупных электростанций, обычно реагируют; при этом короткое замыкание в любой точке такой распределительной сети оказывается весьма удаленным.

Напомним, что при нахождении токораспределения в сети во время короткого замыкания непременно следует учитывать нагрузки по месту их действительного присоединения, вводя их соответствующими реактивностями в схемы прямой и обратной последовательностей. Метод расчетных кривых для этой цели, как известно, уже непригоден, и решение следует вести с использованием метода спрямленных характеристик. В большинстве случаев здесь ограничиваются расчетом начального момента короткого замыкания и используют принцип наложения собственно аварийного режима на нормальный предшествующий режим.

Батареи статических конденсаторов, расположенные вблизи места трехфазного короткого замыкания, принципиально тоже являются дополнительными источниками. При малой индуктивности участка между такой батареей и точкой короткого замыкания, как это обычно имеет место, разряд батареи имеет характер высокочастотных колебаний; при этом, как показывают проведенные экспериментальные исследования, эти колебания затухают столь быстро, что через полпериода промышленной частоты (т. е. к моменту наступления ударного гока короткого замыкания) они практически совсем отсутствуют. Другими словами, при расчете токов короткого замыкания влиянием статических конденсаторов можно пренебречь.

Исключение могут составлять лишь отдельные частные случаи, когда в цепи конденсаторной батареи имеется значительная индуктивность, специально включаемая для ограничения токов включения или как средство для фильтрации высших гармоник.

Переходные процессы, возникающие при включении и отключении особенно мощных конденсаторных батарей (параллельного включения, т. е. шунтовые), имеют ряд особенностей.