- •Сопротивление материалов

- •Раздел I. Методологические основы расчёта

- •Раздел II. Исследование напряженно-деформи-

- •Раздел III. Стержневые системы. . . . . . . . . 146

- •12. Расчёт статически неопределимых сисстем

- •Раздел IV. Динамическое и циклическое

- •15. Прочность материалов при циклически

- •Раздел V. Методические указания и задачи для

- •Основные обозначения

- •Раздел I. Методологические основы расчёта элементов конструкций.

- •1. Основные понятия

- •2. Внутренние силы

- •Метод сечений

- •2.2. Вычисление внутренних усилий и построение их эпюр

- •2.3. Дифференциальные уравнения равновесия для внутренних усилий в поперечных сечениях стержней

- •Практикум

- •Вопросы для повторения

- •Контрольные тесты

- •3. Геометрические характеристики плоских сечений

- •3.1. Основные понятия

- •3.2. Моменты инерции простейших фигур

- •3.3. Зависимости между моментами инерции относительно параллельных осей

- •3.4 Главные оси и главные

- •3.5. Практикум

- •Контрольные тесты

- •4. Напряжения и деформации

- •4.1. Понятие о напряжениях, связь с внутренними усилиями в брусе

- •4.2. Плоское напряженное состояние

- •4.3. Перемещения и деформации

- •4.4 Практикум Примеры

- •Вопросы для повторения

- •Контрольные тесты

- •5. Механические свойства материалов. Физические уравнения

- •5.1. Постановка эксперимента

- •5.2. Диаграммы растяжения и основные механические характеристики материалов

- •5.3. Диаграммы сжатия. Особенности разрушения при сжатии

- •5.4. Соотношения упругости

- •5.5. Линейный физический закон

- •5.6. Соотношения пластичности

- •5.7 Практикум

- •Тесты для повторения

- •Контрольные тесты

- •6. Модели предельного состояния

- •6.1. Модели предельного состояния в локальной области

- •6.2. Модели разрушения

- •6.3. Методы поверочных расчетов

- •6.4 Практикум

- •Раздел II. Исследование напряженно-

- •7. Растяжение сжатие

- •7.1. Основные предпосылки

- •7.2. Растяжение (сжатие) прямого бруса постоянного сечения

- •7.3. Влияние собственного веса конструкции

- •7.4. Композитный брус

- •7.5. Поверочные и проектные расчеты

- •7.6 Практикум Примеры

- •Вопросы для повторения

- •Контрольные тесты

- •8. Сдвиг

- •8.1 Основные положения

- •8.2. Практические расчёты соединений, работающих на сдвиг.

- •8.3 Практикум Примеры

- •Вопросы для повторения

- •9. Кручение

- •9.1. Основные понятия

- •9.2. Напряженно-деформированное состояние круглого бруса

- •9.3. Поверочные и проектные расчеты

- •9.4 Практикум

- •Контрольные тесты

- •10. Изгиб

- •10.1 . Плоский изгиб волокна

- •10.2. Чистый прямой изгиб призматического бруса

- •10.3. Поперечный изгиб

- •10.4. Поверочные и проектные расчеты

- •10.5 Перемещение при изгибе. Метод начальных параметров.

- •10.6. Композитный брус

- •10.7. Предельное сопротивление балки

- •Практикум

- •Вопросы для повторения

- •Контрольные тесты

- •11. Сложное сопротивление

- •11.1. Общие понятия

- •11.2. Чистый косой изгиб призматического бруса

- •11.3. Чистый изгиб с растяжением (сжатием)

- •11.4. Изгиб с кручением брусьев круглого сечения

- •11.5. Расчёт безмоментных оболочек вращения

- •11.6 Практикум

- •Раздел III. Стержневые системы

- •12. Расчёт статически неопределимых систем методом сил

- •12.1 Основная система и сущность метода

- •12.2. Определение перемещений методом Мора

- •12.3 Канонические уравнения

- •12.4 Построение эпюр внутренних усилий

- •12.5 Практикум

- •13. Расчет сжатых стержней на устойчивость

- •13.1. Устойчивые и неустойчивые формы равновесия

- •13.2. Формула Эйлера для критической силы

- •13.3. Влияние способа закрепления концов стержня на критическую силу

- •13.4. Подбор сечения по условиям безопасной устойчивости

- •13.5 Продольно поперечный изгиб сжатых стержней.

- •13.6 Практикум

- •Раздел IV. Динамическое и циклическое нагружение

- •14.1. Движение тела с ускорением

- •14.2 Ударная нагрузка на стержень

- •14.3 Колебания системы с одной степенью свободы

- •14.4 Практикум

- •15. Прочность материалов при циклических напряжениях

- •15.1. Основные понятия

- •15.2. Факторы, влияющие на величину предела выносливости

- •15.3 Практикум.

- •Раздел V. Методические указания и задачи для самосто-ятельного решения и контрольных работ

- •V.1. Методические указания к выполнению задания

- •V.2. Контрольное задание №1

- •Задача 3.2

- •Задача 3.4

- •308012, Г. Белгород, ул. Костюкова, 46

2.2. Вычисление внутренних усилий и построение их эпюр

В сечении определяют центр приведения и показывают внутренние усилия. Записывают условия равновесия для отсеченной части тела:

![]()

Из

этих условий при подробном вычислении

их левых частей вытекают уравнения, в

которых неизвестные внутренние усилия

выступают в явной форме. Совпадение

числа уравнений с числом неизвестных

внутренних усилий означает, что нахождение

последних − статически определимая

задача. Записав, например, уравнение

равновесия для левой части (рис.2.1,в)![]() получаем

получаем

![]() Таким образом, поперечную силу в сечении

можно определить как алгебраическую

сумму проекций на ось у

внешних сил, приложенных к рассматриваемой

части. Эти силы входят в уравнение со

знаками, определенными для внутренних

сил. Аналогичный алгоритм можно составить

для других внутренних сил. Иллюстрацией

сказанному служит пример 2.1 в п.2.4.

Таким образом, поперечную силу в сечении

можно определить как алгебраическую

сумму проекций на ось у

внешних сил, приложенных к рассматриваемой

части. Эти силы входят в уравнение со

знаками, определенными для внутренних

сил. Аналогичный алгоритм можно составить

для других внутренних сил. Иллюстрацией

сказанному служит пример 2.1 в п.2.4.

Проверка правильности определения усилий ведется в двух направлениях: а) выполнение условий равновесия, не использованных при определении внутренних усилий; б) проверка равновесия части тела, которая не рассматривалась при решении задачи.

Эпюра внутреннего усилия обычно строится по точкам с помощью его аналитического выражения. В случае прерывного характера распределения нагрузки, а также прерывности координат сечения и координат центра приведения требуется записать аналитические выражения для отдельных участков.

Усилия могут быть определены более просто, если удается уменьшить число искомых неизвестных (использование условий прямой и обратной симметрии, разложение пространственной системы сил на несколько плоских систем, использование известных частных решений) или путем разделения вхо-

дящих в уравнения неизвестных (например, путем рационального выбора осей проекций и моментов).

Прямосимметричные внутренние усилия (продольная сила, изгибающие моменты) перемещают части тела в симметричные положения, обратносим-метричные внутренние усилия (поперечные силы, крутящий момент) − в обратносимметричные положения. В сечении, по обе стороны от которого нагрузка прямосимметрична, обратносимметричные усилия обращаются в нуль (и наоборот).

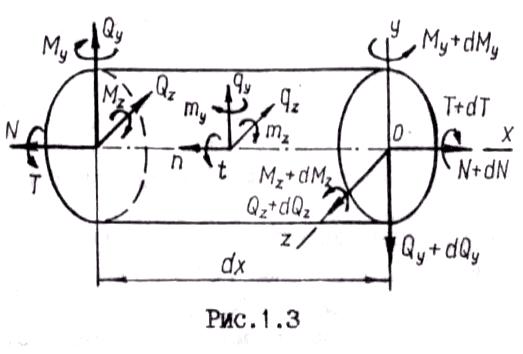

2.3. Дифференциальные уравнения равновесия для внутренних усилий в поперечных сечениях стержней

В

общем случае нагрузка на стержень может

быть задана интенсивностью сил с

составляющими

![]() ,

и интенсивностью моментов с составляющими

,

и интенсивностью моментов с составляющими

![]() .

Возможна также нагрузка, сосредоточенная

в отдельных точках. Для бесконечно малой

части стержня (рис.2.3) составим

дифференциальные уравнения равновесия.

.

Возможна также нагрузка, сосредоточенная

в отдельных точках. Для бесконечно малой

части стержня (рис.2.3) составим

дифференциальные уравнения равновесия.

Рис. 2.3

Из

условий![]() следуют уравнения:

следуют уравнения:

![]()

Из

условий

![]() получаем:

получаем:

откуда, пренебрегая бесконечно малыми второго порядка, находим

![]()

Подставляя

выражения

![]() в соответствующие дифференциальные

уравнения, получаем

в соответствующие дифференциальные

уравнения, получаем

![]()

Интегрируя полученные шесть уравнений, находим выражения для внутренних усилий:

Постоянные интегрирования Сi (i=1,2,...,6) определяются из граничных условий для рассматриваемых внутренних усилий.

Поскольку дифференциальные уравнения выражают равновесие любого бесконечно малого элемента стержня, то удовлетворение им означает выполнение условий равновесия стержня в целом.

Дифференциальные

зависимости используются для проверки

результатов, полученных с помощью

алгебраических уравнений равновесия.

Они позволяют, например, по эпюре

![]() определить характер эпюры

определить характер эпюры

![]() .

В частности, на участках, где

.

В частности, на участках, где

![]() =0

(

=0

(![]() =0),

т.е. при соблюдении зависимостей

=0),

т.е. при соблюдении зависимостей

![]()

можно

установить, что при Мz

=

const

имеем Qy

=

0

(при

Мy

=

const

имеем Qz

=

0). Переменная величина

![]() достигает экстремальных значений в

точках, где Qy

=

0

(Qz

=

0).

достигает экстремальных значений в

точках, где Qy

=

0

(Qz

=

0).

При определении внутренних усилий из уравнений равновесия целесообразно нагрузку на поверхности переносить в соответствующие точки на оси стержня с соблюдением условий статической эквивалентности. Полученная таким образом силовая схема является составной частью так называемой расчетной схемы (системы), когда брус представляется его осью.