- •Вопросы и ответы по курсу «Основы эксплуатации горных машин и оборудовании»

- •I. Условия эксплуатации горных машин и оборудования

- •Социальные требования.

- •Экономические требования.

- •Эксплуатационные требования.

- •Классификация и систематизация горных машин для технологии горных работ.

- •2.Основы эксплуатации горных машин и оборудования. Основные положения. Задачи эксплуатации.

- •Периоды эксплуатации горной машины

- •3.Основные правила безопасной эксплуатации

- •4.Эксплуатационные свойства горных машин и оборудования

- •5.Режимы работы, производительность горных машин и оборудования

- •6.Выбор оборудования

- •7. Транспортирование и хранение горных машин и оборудования

- •8.Монтаж-демонтаж горных машин и оборудования

- •9.Испытание горных машин и оборудования

- •10.Периоды эксплуатации горных машин и оборудования

- •11.Изменение технического состояния машин и оборудования в процессе эксплуатации. Износ деталей машин и оборудования

- •12.Формы и критерии износа

- •13.Трение и изнашивание поверхностей. Классификация трения

- •14.Виды трения

- •15.Жидкостное трение. Условия возникновения

- •16.Классификация изнашивания

- •17.Протекание износа во времени, кривые износа

- •18.Измерители процесса изнашивания

- •19.Факторы, определяющие скорость изнашивания

- •20.Предельные и допустимые износы, методы их определения

- •21.Основы диагностики горных машин и оборудования

- •22.Методы измерения износа

- •23.Определение износа по содержанию продуктов изнашивания в смазке

- •24.Акустические методы неразрушающего контроля

- •25.Магнитные, радиационные, оптические и тепловые методы и др.

- •26.Метод искусственных баз и капиллярные методы

- •27.Назначение смазки и требования, предъявляемые к ней

- •Физико-механические свойства смазочных материалов

- •28.Смазочные материалы, применяемые в технике

- •29.Свойства смазочных материалов

- •30.Смазка узлов горных машин и оборудования

- •(Дополнение) Организация смазочного хозяйства предприятия

- •31. Расчет необходимого количества смазочных материалов

- •32.Система технического обслуживания и ремонта

- •33.Виды ремонтов в системе ппр

- •34.Теоретические основы системы ппр

- •35.Планирование ремонтов, методы

- •36.Производственный процесс ремонта

- •(Дополнение) Методы ремонта горных машин

- •Метод универсальных (комплексных) бригад

- •(Дополнение) Ремонтные базы горных предприятий

- •(Дополнение) Расчет ремонтных баз

- •37.Восстановление деталей горных машин и оборудования различными методами и способами

- •38.Определение необходимого количества запасных частей

- •39.Стратегия замены отказавших узлов и деталей

- •40.Энергомеханическая служба горного предприятия

- •На примере энергомеханической службы зао “Распадская”

- •Вопросы, задаваемые при защите диплома

- •Надежность горного оборудования

26.Метод искусственных баз и капиллярные методы

+++++++++++Ушаков В.М. книга: Неразрушающий контроль, и диагностика, 2006++++++++++++

Основным объектом поиска при капиллярном контроле являются трещины, имеющие выход на поверхность. Капиллярный метод контроля основан на капиллярном проникновении индикаторных жидкостей в полость несплошности материала и регистрации образующихся индикаторных следов визуального или с помощью приборов. Метод позволяет обнаружить поверхностные и сквозные несплошности, которые могут быть обнаружены также при визуальном контроле.

Преимущество капиллярного метода контроля КМК - в многократном ускорении процесса контроля. Обнаружение сквозных несплошностей входит в задачу методов течеискания. В методах течеискания, наряду с другими способами, используют КМК причем индикаторную жидкость наносят с одной стороны стенки объекта контроля (ОК), а регистрируют с другой. Основными документами, регламентирующими применение КМК, являются ГОСТ 18442 — 80, 28369 — 89 и 24522 — 80.

В зависимости от первичного информационного параметра они делятся на:

- Цветной метод, где регистрируется цветной контраст индикаторной жидкости или газа и фона поверхности детали.

- Люминесцентный метод, где регистрируются параметры индикаторной жидкости проникающей в полости дефекта при облучении её ультрафиолетовыми лучами.

- Люминесцентно-цветовой метод, где регистрируются параметры индикаторной жидкости, проникающей в полость дефекта в видимом свете или при облучении её ультрафиолетовыми лучами.

- Метод фильтрующих частиц, включающий регистрацию яркости или цвета компонентов в зоне дефекта на поверхности контрастирующего объекта.

- Яркостной метод, где регистрируется яркость контраста индикаторной жидкости или газа и фона поверхности детали. Так на контрастирующую поверхность наносится жидкость с большой смачивающей способностью и большим капиллярным давлением, которое заставляет жидкость проникать в мельчайшие трещины и поры.

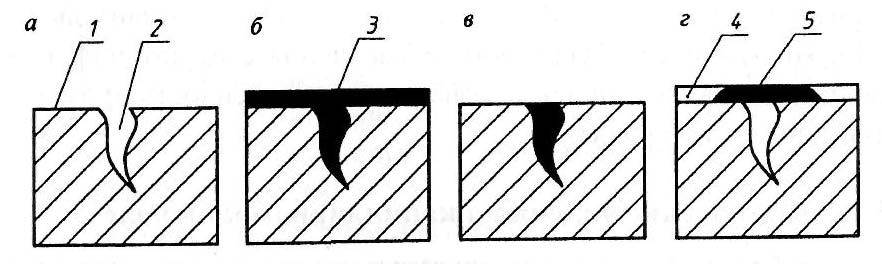

Процесс капиллярного контроля состоит из следующих основных операций (рис.):

• очистка поверхности 1 ОК и полости несплошности 2 от загрязнений, жира и т. д. путем их механического удаления и растворения. Этим обеспечивается хорошая смачиваемость всей поверхности ОК индикаторной жидкостью и возможность проникновения ее в полость несплошности;

• пропитка несплошности индикаторной жидкостью 3. Для этого она должна хорошо смачивать материал изделия и проникать в несплошности в результате действия капиллярных сил. По этому признаку метод называют капиллярным, а индикаторную жидкость — индикаторным пепетрантом или просто пе-нетрантом (от лат. penetro — проникаю, достаю);

• удаление с поверхности изделия излишков пенетранта, при этом пенетрант в полости несплошностей сохраняется. Для удаления используют эффекты диспергирования и эмульгирования с помощью специальных жидкостей — очистителей;

• обнаружение пенетранта в полости несплошностей. Как уже отмечено, это делают чаще визуально, реже — с помощью специальных устройств-преобразователей. В первом случае на поверхность наносят специальные вещества-проявители 4, извлекающие пенетрант из полости несплошностей за счет явлений сорбции или диффузии. Сорбционный проявитель имеет вид порошка или суспензии. Пенетрат пропитывает весь слой проявитиля и образует следы (индикации) 5 на его наружной поверхности. Эти индикации обнаруживают визуально.

Рис. Основные операции при капиллярной дефктоскопии

Метод искусственных баз (+++старые лекции+++)

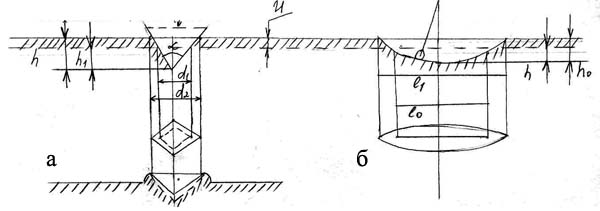

Метод искусственных баз заключается в том, что на поверхности, износ которой исследуется, наносят углубление в виде пирамиды или дугообразной лунки (рис. а и б). Этот метод может быть применен для измерения износа только тех деталей, на поверхности которых допускается нанесение углубления.

Рис. Схема измерения износа методом искусственных баз

Ось углубления должна быть направлена нормально к поверхности износа. По уменьшению размеров периметра углубления судят о величине износа. Углубление наносят вдавливанием алмазной четырехгранной пирамиды, которая применяется для измерения твердости. При измерении износа более мягких металлов можно применять пирамиды из твердых сплавов или стальные закаленные пирамиды. Точность метода лунок в пределах ±1-2 мкм, а в отдельных случаях ±0,5 мкм.

Величина линейного износа по отпечатку пирамида (рис.,а):

U=h0-h1=1/m(α0-α1), где m-коэффициент пропорциональности. Для алмазной призмы с двугранным углом при вершине α = 136°, m=7, тогда u=(α0-α1)/7.

Следует измерять диагональ, расположенную перпендикулярно к направлению скольжения, так как в направлении скольжения образуются риски износа, которые могут затруднить определение конца диагонали.

В практике наиболее широко применяется нанесение дугообразной лунки вращающимся резцом (рис.,б). Если резец хорошо заточен, почти полностью исключается местное выпучивание металла по периметру лунки, что неизбежно при вдавливании пирамиды в металл.

Глубина лунки h связана с ее длиной l зависимостю:

h=l2/8(1/r+1/R), где r-радиус, описываемый вершиной резца;

R-радиус цилиндрической поверхности, на которой наносится лунка (“-” для вогнутой поверхности, “+” для выпуклой поверхности, R=∞ - для плоскости)