- •Русская школа рисунка

- •Глава I.

- •1. Миниатюра из «Добрилова Евангелия». 1164

- •2, 3 . Инициалы из «Остромирова Евангелия». 1056-1057

- •4. Прорись

- •5. Титульный лист из пособия и. Д. Прейслера

- •6. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •7. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •8. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •9. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •10. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •11, 12. Таблицы из пособия и. Д. Прейслера

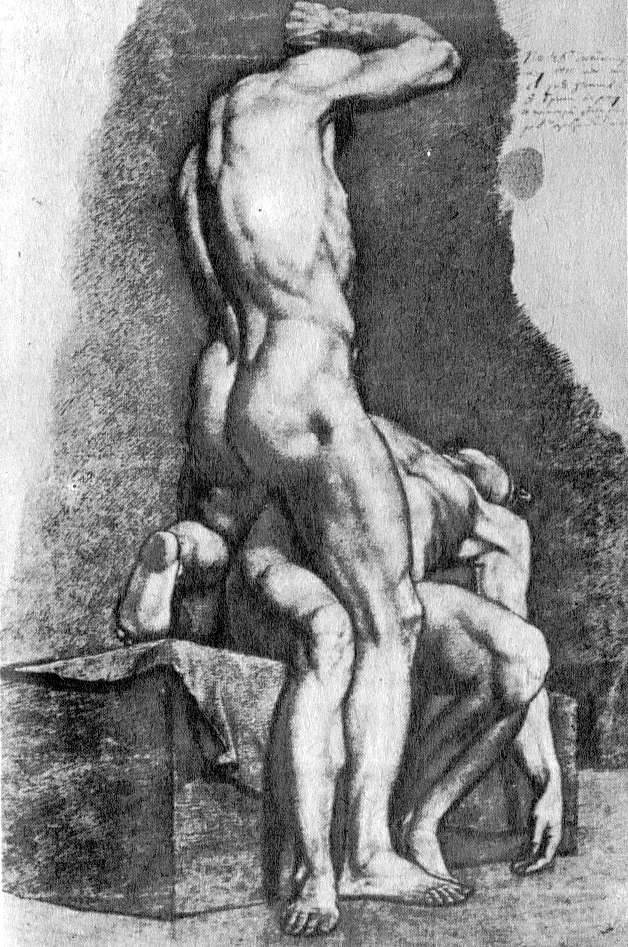

- •17. Ф. Ф. Репнин. Рисунок с оригинала

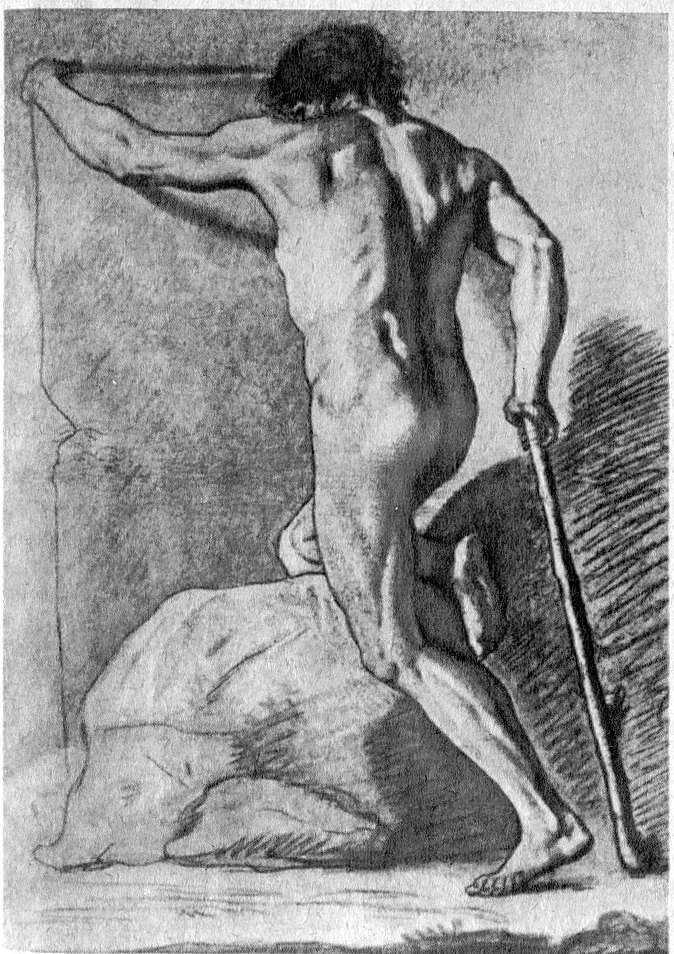

- •18. Родчев. Натурщик

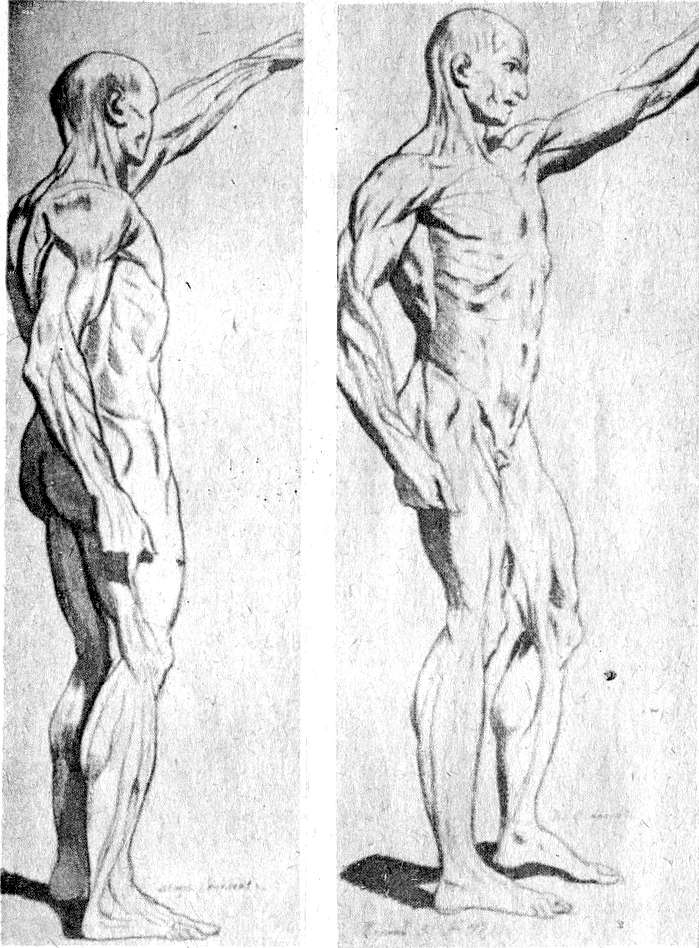

- •19 А, б. П. И. Соколов. Анатомический рисунок.

- •20. Ф. А. Бруни. Академический рисунок

- •21. А. П. Лосенко. Таблица из пособия

- •22. А. П. Лосенко. Таблица из пособия

- •Глава II.

- •Глава III.

- •Глава IV.

- •90. Ф. А. Малявин. Академический рисунок

- •91. Б. М. Кустодиев. Натурщик

- •92. И. И. Бродский. Рисунок с натуры.

- •93. Н. И. Фешин. Рисунок

- •94. Н. И. Фешин. Рисунок

- •95. Н. И. Фешин. Рисунок

17. Ф. Ф. Репнин. Рисунок с оригинала

18. Родчев. Натурщик

«После месяца Совет профессоров обходил все классы и, например, в классе гипсовых голов рассматривал, которая из голов лучше всех нарисована — эта и будет № 1; затем следующая по достоинству, № 2, и т. д.

Разумеется, при этом не обходилось дело без препирательства между профессорами, так как один из них находил лучшим тот рисунок, а другой доказывал противное, защищая им отмеченный рисунок; в этих случаях спор разрешался вице-президентом академии.

Затем тот, кто получал номер из первого десятка, переводился на предстоящую треть в следующий класс, но, разумеется, иные сидели в одном классе по два и три года».28[28]

Воспитанники четвертой группы рисовали обнаженную живую натуру и изучали анатомию (рис. 19, а, б). Затем шел класс манекена и композиции, а также копирования живописных произведений в Эрмитаже.

Занятия в натурном классе проходили с 17 до 19 часов вечера. «В нем учили профессора, отправляющие свое дежурство понедельно; каждый раз, сменяя друг друга, они меняли позу натурщика. Рисунок с натуры в течение недели нужно было приготовить и представить в субботу на экзамен, где на нем ставили нумер, соответствующий его по достоинству; имена учеников, выставлявших свои рисунки на экзамен, не сказывались экзаменаторам. Каждую треть года ставили “на натуру” группу из двух натурщиков на две недели, за которую получившие первые нумера удостаивались сначала серебряных — вторых, а потом первых медалей. Пока рисовались рисунки во всех классах академии, учеников не выпускали из классов, чтобы они не давали оканчивать за себя работу другим воспитанникам, лучше их рисующим»29[29].

19 А, б. П. И. Соколов. Анатомический рисунок.

Занимались рисованием по вечерам, большей частью при слабом освещении. «Зала натурного класса представляла довольно любопытное зрелище. Она устроена была в виде полукруглого амфитеатра, посередине которого находилось место для натурщика; над ним вырезано пространство, аршина полтора в диаметре, через которое виднелись небеса и звезды — действительная натура. Сверху спущена была люстра, состоящая из железного круга, в форме большого блюда, с сделанными по краям углублениями; в круг наливалось конопляное масло, а в углубления вставлялись светильни. Натурщика устанавливал обыкновенно дежурный профессор под самой люстрой; с боков его грело от печей, а сверху продувало. Кто сидел на нижней скамейке, на того с люстры капало масло, брызги летели во все стороны, от чего рисунки нередко портились. Натурщиков брали большею частью из крестьян; им полагалось по 300 рублей ассигнациями в год жалованья, одежда и стол. Кроме прямой своей обязанности, они должны были наблюдать за чистотою класса, зажигать люстру и топить печи. Несмотря на неудобство натурного класса, в нем все воспитанники занимались очень усердно; разговоров, смеху... здесь не было»30[30].

Условия работы в таких классах были довольно тяжелые. Президент Академии художеств А. Н. Оленин в своих воспоминаниях писал: «Рисовальные классы, особливо натурный, были совершенно похожи на курень... Освещались они посредством смрадных простых лампад, расположенных рядами на нескольких железных сковородках, над которыми поставлена была широкая железная труба, проведенная сквозь крышу здания, для уменьшения копоти, но вместо того она в большие морозы служила проводником несносного холода прямо на голую натуру и на учеников. Профессоры и учащиеся, пробыв два часа в натурном и гипсовом классах плевали и сморкали несколько часов сряду одной только копотью»31[31].

Итак, система и методика обучения рисунку в России в XVIII веке была отличной от многих академий Западной Европы и современных художественных учебных заведений. Если в современных учебных заведениях студент обязан выполнить программу курса в течение года, невзирая на успехи, то в академии XVIII века, а также в первой половине XIX века воспитанник мог переходить из одного класса в другой, например из гипсофигурного в натурный, только достигнув определенных успехов. Поэтому не удивительно, что в 14 лет Ф. Бруни32[32] уже рисовал сложные двухфигурные постановки с обнаженных натурщиков (рис. 20), оставаясь в третьей возрастной группе.