- •Русская школа рисунка

- •Глава I.

- •1. Миниатюра из «Добрилова Евангелия». 1164

- •2, 3 . Инициалы из «Остромирова Евангелия». 1056-1057

- •4. Прорись

- •5. Титульный лист из пособия и. Д. Прейслера

- •6. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •7. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •8. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •9. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •10. Таблица из пособия и. Д. Прейслера

- •11, 12. Таблицы из пособия и. Д. Прейслера

- •17. Ф. Ф. Репнин. Рисунок с оригинала

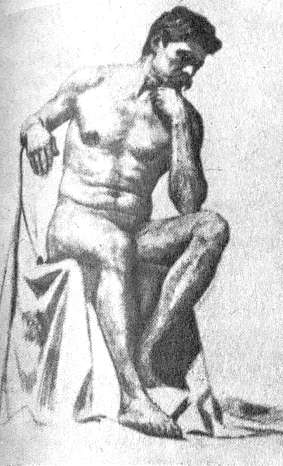

- •18. Родчев. Натурщик

- •19 А, б. П. И. Соколов. Анатомический рисунок.

- •20. Ф. А. Бруни. Академический рисунок

- •21. А. П. Лосенко. Таблица из пособия

- •22. А. П. Лосенко. Таблица из пособия

- •Глава II.

- •Глава III.

- •Глава IV.

- •90. Ф. А. Малявин. Академический рисунок

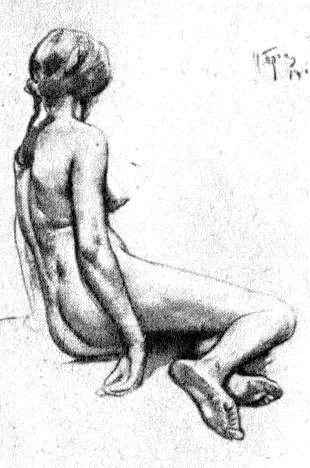

- •91. Б. М. Кустодиев. Натурщик

- •92. И. И. Бродский. Рисунок с натуры.

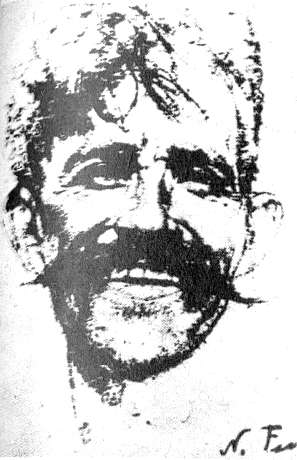

- •93. Н. И. Фешин. Рисунок

- •94. Н. И. Фешин. Рисунок

- •95. Н. И. Фешин. Рисунок

90. Ф. А. Малявин. Академический рисунок

91. Б. М. Кустодиев. Натурщик

92. И. И. Бродский. Рисунок с натуры.

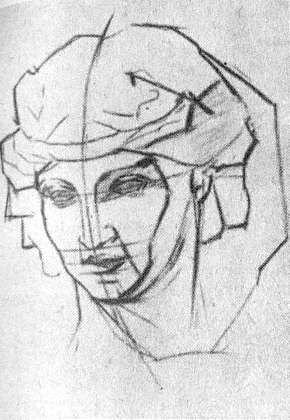

Требуя от молодого художника четкого и строгого рисунка, Репин вместе с тем хотел видеть в работах своих воспитанников эмоциональную выразительность, высокую художественную культуру исполнения. В этом отношении особого внимания заслуживает ученик Репина, блестящий рисовальщик Н. Фешин (рис. 93—95). Его рисунки полны необыкновенной жизненной выразительности, экспрессии и высокого мастерства.

93. Н. И. Фешин. Рисунок

94. Н. И. Фешин. Рисунок

95. Н. И. Фешин. Рисунок

Однако с отдельными методическими установками Репина мы не можем согласиться. Так, при изучении человеческой фигуры Репин считал, что вначале надо ставить женскую модель а затем уже переходить к мужской.

В соответствии с учебными задачами главная цель при академическом рисовании фигуры человека — это изучение закономерностей строения формы (костяка как основы мускулов, сухожилий, пропорциональной закономерности частей и целого). Структура и пластика форм человеческого тела лучше всего и яснее видна на мужской модели, нежели на женской. Следовательно, с методической точки зрения, начинать следует с рисования мужской, а затем уже переходить к женской и одетой фигурам.

Репин нередко переоценивал возможности индивидуального подхода к ученикам. Не всегда он считал нужным говорить об элементарных основах рисунка, так как рассматривал академию как высшее художественное учебное заведение, где знакомятся уже с важнейшими законами искусства. В результате некоторые его воспитанники оставались недовольны учебой. Так А. П. Остроумова-Лебедева писала: «Разве у нас учат! Разве Репин чему-нибудь выучит, если придет и скажет мимоходом: “А у вас рука длинна, голова не привязана”. Разве это учение? Два года, как я в мастерской, и ровно ничего не приобрела»194[18].

В методике преподавания большое значение имеет последовательность усложнения учебных задач и детальное раскрытие каждой отдельной задачи — с чего начать рисунок, к чему переходить потом и как заканчивать. Эти требования относятся в равной степени и к начальному обучению рисунка, и к завершающему этапу. Это требовалось, в частности, и Остроумовой-Лебедевой. Она писала: «Как это было трудно — постичь человеческое тело! Как трудно! Иногда казалось, что вот-вот что-то понял, что-то выходит! Но нет! При малейшем движении натурщика, незаметном изменении позы или перемене упора на одну или другую ногу я терялась, гонялась за новой позой, изменяла рисунок, мазала, чиркала и все сбивалась.

Я не знала главных принципов строения человека, с чего начать, чем руководствоваться»195[19]. И далее: «Я здесь как-то на днях всплакнула немного. Ну представьте себе, пять лет я училась в академии — и никакого первоначального правила, как рисовать, что делать сначала, потом, и т. д., основного, так сказать, приема в рисунке не приобрела и только недавно услышала это совершенно случайно, и не от профессоров, а от товарища, о принципах в рисовании, которых следует держаться.

Что же я делала все пять лет, когда даже грамматики искусства не усвоила, а ведь так было легко кому-нибудь из профессоров натолкнуть на это»196[20].

В истории методики преподавания рисования деятельность Репина для нас представляет интерес прежде всего потому, что он решительно отстаивал методы реалистического искусства, школу, необходимость художественного образования. Он писал; «Вы говорите, академия не нужна. Тогда не нужны и университеты, не нужны и школы рисования, не нужны и школы грамотности. Предоставьте уж все свободе, чтобы быть последовательным»197[21].

Многое сделал для развития методики преподавания рисования и для подготовки художников-педагогов и учителей рисования Я. Ф. Ционглинский (1858—1912). Методы преподавания этого педагога в свое время оценивались очень высоко, однако в нашей литературе об этом замечательном мастере пока ничего не сказано.

Как педагог Ционглинский пользовался большой любовью и уважением среди учеников академии. М. П. Гронец вспоминает: «К рисунку он подходил со всей строгостью, требовал от учеников точности и правильности, не допуская никакого искажения формы и в то же время умел внушить каждому, что владение рисунком — искусство, а потому к нему надо подходить с творческим горением, с трепетом в груди. “Как бы ни была проста задача, художник обязан к ней подходить с вдохновением,— говорил Ционглинский,— рисуете ли вы натюрморт, гипсовую голову или фигуру, творческое начало должно присутствовать в работе”. И далее: “Художник потому и является художником, что он творит. Без творчества нет художника”».

О самых, казалось бы, скучных вещах — о законах построения формы на плоскости, о методической последовательности построения изображения — Ционглинский рассказывал так, будто бы речь шла о самом интересном и захватывающем. В своих лекциях он проводил аналогию с законами гармонии в музыке, с красотой поэтического слова, с точностью математического расчета. Это был человек широко образованный, особенно увлекавшийся музыкой. «Музыка была второй страстью Яна Ционглинского. Он ее любил и сам, говорят, хорошо играл. Во всяком случае, он не пропускал ни одного большого концерта, был дружен почти со всеми музыкантами и певцами и быстро сближался даже с заезжими первоклассными гастролерами, которых так же, как и всех, умел увлекать своей живой, оригинальной речью, своим тонким пониманием искусства»198[22].

Как педагог и хороший методист Ционглинский пользовали широкой популярностью. «Как педагог он известен давно. И в школе Общества поощрения художеств, где он преподавал около 20 лет, и у себя в мастерской на Литейном проспекте — всегда битком набитом учениками — он пользовался любовью учеников, чутко прислушивавшихся к его речам, направляющим их на работу вдохновенную, живописную»199[23].

Уделяя большое внимание вопросам методики преподавания, Ционглинский делился своими взглядами не только с учениками и друзьями, но и высказывал свое мнение на официальных заседаниях академии. Так, выступая в 1907 году на заседании Совета Академии художеств, Ционглинский выразил свое отношение к отдельным сторонам преподавания в натурном классе: «Каждый, который искренне любит искусство и дорожит знанием и честью академии, не может равнодушно отнестись к нападкам и упрекам, которые со всех сторон сыплются на академию, как на школу. Нельзя, к сожалению, в сознании своей правоты, спокойно презреть эти нападки; много — увы — говорится не без основания.

По моему глубокому убеждению, одной из главных причин, подсекающих в корень живой успех школы, является принятая в классах академии система дежурств. Учить успешно, не следуя со страстным интересом за малейшей зарождающейся искрой сознания у своего ученика, — искрой другой раз еле заметной среди хаоса других проявлений индивидуальности, нельзя.

Только горячее, я бы сказал, любовное отношение к такой искорке позволит ей со временем вспыхнуть в яркое пламя любви и знания, которое должно всю последующую жизнь художника осветить.

Между тем, на деле в классах академии, едва завязав нравственные нити с учениками, приходится с ними расставаться на месяц, на два или на три; получается что-то вроде Сизифова труда, где скала все скатывается вниз и в итоге является обоюдное равнодушие. Учение сводится со стороны профессора к механической почти корректуре работ учеников, а со стороны ученика — к ловле категорий, необходимых для того, чтобы покинуть постылые классы, которые могли бы столь благотворное влияние оказать на всю его жизнь»200[24].

В своей педагогической практике Ционглинский был очень внимателен к каждому ученику, он умел последовательно и в то же время ясно и понятно раскрывать самые сложные положения рисунка. Более того, как рассказывал М. П. Гронец, делал это Ционглинский с большим увлечением, темпераментом и в результате увлекал и ученика. «Он сам заражался искусством и, как никто, умел волновать других. Силой любви он оживлял мертвые классы академии и заставлял трепетать самого безнадежного академиста, в обновленной школе Общества поощрения художеств его голос казался самым молодым»201[25].

Профессор кафедры рисунка Московского архитектурного института М. П. Гронец, учившийся у Ционглинского, записал ряд его мыслей и выражений, которые мы приводим:

«Говоря об изобразительном искусстве, Ционглинский указывал: “Искусство — это тайна, которая открывается не каждому. Поэтому ученик на занятиях должен быть очень внимательным, ничего не пропускать и не спать”».

«Рисунок — основа основ и овладевать им надо постепенно, не упуская ни малейшей детали в методике построения каждого изображения. С чего начинается рисунок, как он развивается дальше и чем заканчивается — художник должен твердо знать как таблицу умножения».

«Художник должен поступать по темпераменту, но работать по разуму».

«Искусство надо любить безгранично, беспредельно».

«До совершенства, до бесконечности не дойдете, но идти стремиться к этому надо».

«Рисунок с натуры должен быть предельно точным, не бойтесь сухости».

«Наблюдая форму предмета, все время надо анализировать Держите глаз внутри формы, а не по контуру. Как рентгеновскими лучами пронизывайте натуру».

«Изобразительное искусство немыслимо без научных знаний Знания и чувства сплетаются воедино».

Давая методические указания при рисовании с натуры, Ционглинский требовал большой осторожности и осмысленности, «9/10 продумать и 1/10 тронуть»,— любил говорить Ционглинский

С 1907 года к педагогической деятельности приступает выдающийся художник-педагог, ученик И. Е Репина — Д. Н. Кардовский. Вначале (с 1903 года) он работает в качестве помощника (ассистента) в мастерской Репина, а с 26 ноября 1907 года он становится профессором.

Имя Д. Н. Кардовского в истории становления и развития советской методики преподавания реалистического рисунка занимает одно из самых видных мест. Это ему мы обязаны появлению в нашей стране специальных художественно-педагогических учебных заведений, готовящих учителей рисования для средней школы с высшим образованием — художественно-графических факультетах при пединститутах202[26].

Уже к началу своей педагогической деятельности Д. Н. Кардовский обладал строгой и глубоко продуманной системой подготовки молодых художников. Он прошел хорошую академическую школу рисунка у прославленного П. П. Чистякова и, кроме того, занимался в Мюнхене в школе у А. Ашбе и как художник полностью сформировался во время учебы у Репина.

Как педагог, Кардовский отстаивал позиции реалистического искусства и оберегал молодежь от влияния формализма. Все ученики Кардовского вспоминают о нем с большой любовью и уважением.

Кардовский старался не только «поставить глаз и руку» ученика, но, как и его учитель П. П. Чистяков, стремился повысить художественную культуру учащегося. Он давал правильное понимание реалистического рисунка, внушал любовь к природе и искусству, уважение к научным знаниям. Кардовский учил начинающих рисовальщиков не только понимать, видеть и строить объемную форму в рисунке, но и глубоко ее анализировать, В то время, как многие художники, находившиеся под влиянием импрессионистов и формалистов, разрушали пластическую форму, растворяли контуры предметов, лишали их пластической материальности, Кардовский поставил своей задачей восстановить принципы реалистического построения формы на плоскости, сопоставляя ее с простейшими геометрическими формами.

Особого внимания заслуживает метод обучения рисунку, созданный Кардовским и опирающийся на лучшие традиции прошлого. В основу своего метода Кардовский положил «обруб», то есть принцип упрощения сложной формы предметов до наипростейших геометрических форм.

«Изучающий рисунок должен в своей работе руководствоваться формой. Что же представляет собой форма? Это — масса, имеющая тот или иной характер подобно геометрическим телам: кубу, шару, цилиндру и т. д. Живая форма живых натур, конечно, не является правильной геометрической формой, но в схеме она тоже приближается к этим геометрическим формам и таким образом повторяет те же законы расположения света по перспективно-уходящим плоскостям, какие существуют для геометрических тел»203[27].

Кардовский уделял большое внимание вопросам методики. Стараясь раскрыть все сложности построения изображения формы на плоскости, он искал методы наиболее доходчивые, помогающие ученикам быстрее усваивать учебный материал. Это, в свою очередь, заставляло приводить отдельные методические приемы и положения в систему. Конечно, в условиях повсеместного увлечения формалистическим искусством система Кардовского находила поддержку далеко не у всех художников. Вспоминая годы учения в художественном училище, П. А. Шиллинговский писал: «Сквозь толщу стен зала заседаний Совета академии до нас глухо доносились бури, которые Дмитрий Николаевич переносил, защищая свои взгляды и работы своих учеников. В Совете он почти всегда бывал в меньшинстве. К нему обыкновенно примыкали: Ян Францевич Ционглинский, живой и честный энтузиаст, и Василий Васильевич Матэ, всем нам известный своей либеральностью»204[28]. ,

Уделяя большое внимание вопросам методики преподавания, в частности рисования, Кардовский сумел заинтересовать ими своих учеников, воспитав целую плеяду замечательных художников-педагогов. Сам Кардовский об этом писал: «Мне вспоминалось время, 35 лет тому назад, когда в 1903 году я был притащен вести мастерскую живописи в Высшем художественном Училище при Петербургской Академии художеств. Должен соваться, судьба меня баловала: условия, в которых я вел мастерскую, были прекрасны и, может быть, благодаря отчасти этим условиям вышли из моей мастерской такие художники, преподаватели и профессора живописи, как Савинов, Мочалов, А. Е. Яковлев, Шухаев, Шухмин, Абугов, Радлов, Шаронов и многие другие»205[29].

В истории методов преподавания рисования имя Д. Н. Кардовского занимает одно из центральных мест. Его заслугой является прежде всего то, что он в период отрицания необходимости академического обучения решительно отстаивал именно школу, обращая внимание на сугубо педагогические проблемы на вопросы методики преподавания. Школа должна быть прежде всего школой, а не студией самодеятельного искусства, говорил Кардовский. «Школа есть система, а не развитие личных качеств... Все обучающиеся искусству обязаны подчиняться способам и приемам выражения, т. е. уметь передавать форму, цвет, свет, характер, движение, пропорции, знать законы этих вещей. В школе надо овладеть этими законами художественных приемов для того, чтобы потом их можно было изменить, подчинить личным художественным требованиям. (Примеры: Микеланджело, Тициан и др.) Что хорошо в школьном смысле — может быть и нехудожественным, потому что цели школы и творчества разные»206[30].

Большой вклад в дело развития методики преподавания рисования Кардовский внес в период становления советской школы рисунка, но об этом будет рассказано в следующей главе.

Определенный вклад в методику рисунка внесли и другие художники-педагоги того времени — В. Е. Савинский, В. А. Серов, К. А. Коровин, В. Е. Маковский, В. Н. Мешков и другие. Каждый из них в меру своих сил и возможностей старался усовершенствовать методику преподавания.

Из теоретических работ начала века, посвященных вопросам методики преподавания рисования в высших и средних учебных заведениях, следует упомянуть следующие:

Сабанеев Е. А. Курс начального рисования. СПб., 1900, ч. I—V. В этом методическом пособии рисование рассматривается как общеобразовательный предмет; Маковский А. В. Карманный альбом для учителей начального рисования по тетрадям. М,, 1901. Среди учителей рисования имел широкую известность; Маймистов М. Курс элементарного рисования. М., 1901; Ягужинский С. Сборник примеров для начинающих рисовать с натуры (с кратким объяснением перспективы). СПб., 1903; Малиновская В. Азбука рисования. Киев, 1905. Составлена по советам П. П. Чистякова; Котырло. Рисование как предмет обучения. СПб., 1906. Имеет интерес для методистов общеобразовательных школ; Мурашко Н. Воспоминания старого учителя. Киев, 1907, т. I—II. Имеет интерес с исторической точки зрения; Клингер М. Живопись и рисунок. М., 1908; Попов М. М. Иллюстрированная история методики рисования. СПб., 1909. Книга рассказывает о методах преподавания в общеобразовательных школах.

Основное внимание автор уделяет новым зарубежным школам и методам преподавания; Байер В. И. Рисование и лепка как средства художественного воспитания. СПб., 1910; Бобов И. С. Преподавание рисования. Харьков, 1910; Труды съезда преподавателей графических искусств Виленского округа. Вильно, 1911; Общество преподавателей графических искусств в Москве. М., 1911; Труды Всероссийского съезда художников. СПб., 1911 год (декабрь) и 1912 год (январь); Мурзаев В. С. Педагогический рисунок, М., 1912; Мурзаев В. С. Творческое рисование для начальных школ. М., 1913; Пупарев А. Педагогическое рисование. М., 1916; Кавказский учебный округ. Материалы по вопросам, касающимся постановки преподавания рисования в средних школах. Тифлис, 1915; Н. Евлампиев. Рисование как научная и воспитательная дисциплина. Казань, 1917.

Широкое распространение среди учителей общеобразовательных школ имел «Художественно-педагогический журнал» (СПб., 1901—1916). Это был своего рода научно-методический центр, где обсуждались вопросы эстетического воспитания и художественного образования, в частности вопросы методики преподавания рисования.

Как мы видим из перечня работ, вопросы методики преподавания рисования в специальных художественных учебных заведениях начинают интересовать специалистов все меньше и меньше. Художественная школа, как таковая, стала терять свое значение. Искусство «без руля и ветрил» стало главенствующим. Многие художники-педагоги стали относиться с пренебрежением к вопросам методики преподавания, считая это уделом учителей рисования общеобразовательных школ.

В заключение обзора методической литературы начала века хотелось бы упомянуть еще об одном пособии по рисованию, составленном коллективом художников реалистического направления. Это пособие под названием «Школа рисования, живописи и прикладного искусства — искусство для всех» (Пг., 1914—1917). В создании этого труда принимали участие И. Е. Репин, А. В. Маковский, Д. И. Киплик, В. Лесовой, А. Г. Новиков, Н. К. Розоров, И. И. Катуркин, В. П. Лепикаш, Г. А. Ангерт и другие.

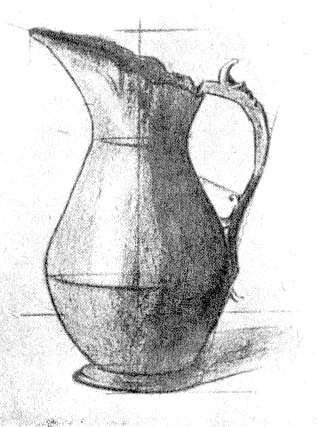

Данное пособие хотя и было адресовано самодеятельным художникам и рассчитано на заочное обучение, оно имело самое Широкое распространение среди учащихся средних и высших Художественных учебных заведений. При всей трудности заочного обучения коллектив авторов этого пособия со своей задачей справился очень хорошо. Так, давая советы начинающему художнику, в пособии наглядно показывается методическая последовательность построения рисунка и метод анализа формы (рис. 96—98). При ознакомлении с техникой работы углем подчеркивается, как можно сочетать различные материалы (уголь и итальянский карандаш) и какого эффекта рисовальщик может добиться (рис. 99). При изображении головы анализируются закономерности конструктивного строения формы (рис. 100, 101).

96. Таблица из пособия

97. Таблица из пособия

98. Таблица из пособия

99. Таблица из пособия

100. Таблица из пособия

101. Таблица из пособия

С конца прошлого века в вопросах теории и методики обучения рисунку стали преобладать формалистические установки. Даже в области элементарного обучения рисованию в общеобразовательных целях наблюдается полный отход от познания природы. Все усилия были направлены на внешнюю, формальную сторону дела, на общие проблемы художественного и эстетического воспитания.

Итак, к началу XX века академическая система обучения рисунка была полностью разрушена. Не было единых методов преподавания, Каждый художник-педагог рассматривал учебный рисунок с субъективной точки зрения. Путаница существовала и в терминологии, и в определении целей и задач обучения рисунку. В основе этих воззрений лежало пренебрежение к отечественной культуре и великим завоеваниям русской академической школы. Советская художественная школа получила весьма незавидное наследство. По сути дела, надо было заново создавать школу реалистического рисунка.

1[1] Цит. по кн.: Летописи. М., 1936, с. 48.

2[2] Там же, с. 63.

3[3] Подробнее см.: Арциховский А. В., Барковский В. И. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1956—1957 гг.). М., 1963; Янин В. Л. «Я послал тебе бересту» М., 1965, с. 49—54. Названные берестяные грамоты были обнаружены 13—14 июля 1956 года близ мостовой Великой улицы. Как предполагают ученые, возраст мальчика — 6-7 лет.

4[4] Наука и жизнь, 1970, № 11, с. 157.

5[5] В 1972 году Новгородская экспедиция МГУ, института археологии АН СССР и Новгородского историко-архитектурного музея-заповедника обнаружила шесть берестяных грамот XIV века, одна из которых была написана чернилами. Это говорит о том, что наряду с «писалом» употребляли перо и чернила.

6[6] Цит по кн.: Сидоров А. А. Рисунок старых русских мастеров. М., 1956, с. 31.

7[7] Там же, с. 35.

8[8] Там же, с. 31-35.

9[9] Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве. М., 1969, т. VI, с. 40.

10[10] Там же, с. 43.

11[11] Там же, с. 41.

12[12] В данном случае С. Ушаков имеет в виду сообщение Плиния о Памфиле, который добился включения рисования в число предметов первоначального обучения.

13[13] Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве, т. VI, с. 49.

14[14] Михайлова О. В Учебный рисунок в Академии художеств XVIII века. М., 1951, с. 10.

15[15] Иоганн Даниил Прейслер (1666—1737) — немецкий художник, с 1688 по 1696 год жил и работал в Риме, был директором Нюрнбергской Академии художеств. Является автором следующих трудов: «Правила копирования рисунков знаменитых художников» (1721—1725), «Методика или теория рисования» (1728—1731), «Правила рисования цветов», «Ясное показание и основательное представление об анатомии живописцев, сообщено от Иоганна Даниила Прейслера» (1732) и указанного сочинения.

16[16] Прейслер И. Д. Ясное показание и основательное представление об анатомии живописцев, сообщено от Иоганна Даниила Прейслера. СПб., 1749.

17[17] Сапожников А. П. Курс рисования. СПб., 1875, с. 11.

18[18] См.: Попов М. И. Иллюстрированная история методики рисования. СПб., 1909, с., 10; Михайлова О. В. Учебный рисунок в Академии художеств XVIII века, с 24; Молева Н., Белютин Э. Педагогическая система Академии художеств XVIII века М. 1956 с. 37-41.

19[19] Педагогический словарь. В 2-х т. М., 1960, т. 1, с. 94.

20[20] Цит. по кн.: Машковцев Н. Книга для чтения по истории русского искусства. М., 1950, вып. II, с. 56.

21[21] Рамазанов Н. Материалы для истории художеств в России М., 1863, с. 139.

22[22] Там же, с. 145.

23[23] Русская старина, 1875, октябрь, с. 350, 351.

24[24] Петров П. Н. Материалы Академии художеств. СПб., 1865, т. I с.21.

25[25] См.: там же, с. 39.

26[26] Там же, с. 51.

27[27] Там же, с. 338.

28[28] Русская старина, 1875, октябрь, с. 351.

29[29] Русская старина, 1873, № 1, с. 33.

30[30] Русская старина, 1876, март, т. XV, с. 126.

31[31] Оленин А. Н Краткие исторические сведения о состоянии Академии художеств. СПб., 1829, с. 42.

32[32] Хотя этот рисунок Бруни и относится к 1813 году, система перевода из класса в класс в первой половине XIV века сохранялась прежняя, что и в XVIII веке. Среди художников-педагогов именно этот рисунок всегда вызывает удивление.

33[33] Антон Павлович Лосенко (1737—1773) —один из крупнейших русских художников-педагогов XVIII века, родился на Украине, в городе Лгухове. В детстве имел прекрасный голос, чем обратил на себя внимание придворного служащего Елизаветы и был взят певчим ко двору. К 16 годам Лосенко «спал с голоса», а так как к тому времени у него обнаружилась склонность к живописи, то «кабинет ее величества», в чьем ведении он находился, отдал его в обучение к И. Аргунову. В 1759 году был определен «подмастерьем» (ассистентом) живописи в Академию трех знатнейших художеств. В 1760 году И. И. Шувалов отправил Лосенко в Париж, где он учился у Реуту (ученика Жувена). В 1763 году Лосенко вторично командируется в Париж, где уже учится у Вьена (учителя Давида). С 1768 года преподает в Русской Академии художеств. В 1770 году стал академиком и старшим профессором, а с 1772 года — директором академии.

34[34] Андреев А. Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ. СПб 1857, с. 488.

35[35] Молева Н. М. Выдающиеся русские художники педагоги. М.; 1962 с. 25.

36[36] Постановку преподавания рисования в Парижской Академии художеств Лосенко хорошо знал, потому что дважды был командирован во Францию. Во время учебы он рисовал в натурном классе Парижской Академии. За свои рисунки и композиции Лосенко трижды награждался медалями этой академии.

37[37] Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве, т. VI, с. 119.

38[38] Там же, с 120.

39[39] Там же, с. 122.

40[40] Понятие о совершенном живописце. СПб., 1789, с. 60.

41[1] Подробнее см.: Марголин К. М. Илья Буяльский. М., 1948.

42[2] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 20, ед. хр. 27.

43[3] Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве, т. VI, с. 166

44[4] Цит. по кн.: Машковцев Н. Книга для чтения по истории русского искусства, вып. III, с- 55, 56.

45[5] Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа первой половины XIX века. М., 1963, с. 35.

46[6] 31 июля 1823 года А. Н. Оленин пишет министру духовных дел и народного просвещения: «С самого начала управления моего Императорской Академией художеств я удостоверился, что для достижения главной цели сего полезного заведения, которая состоит в образовании искусных художников... необходимо составление особых учебных книг, служащих для наставления учащимся в теории и начальной практике изящных искусств...

Составление сих книг тем более нужно, что таковых у нас в России вовсе нет и что до сего времени даже в просвещеннейших землях Европы оных не имеется в надлежащей для учеников полноте и ясности, а более всего в систематическом, особенно для них приспособленном порядке.... Пробуждаемый однако же совершенным у нас недостатком в настоящих правилах рисования и особенно анатомии для питомцев Импер. Академии художеств, обучающихся живописи и ваянию, я решился обратить на сии важные для них предметы особенное внимание профессоров академии — полагая неукоснительно предложить тому, кто из них пожелает, принять на себя труд исполнить сии две первые части назначенного мною курса рисования и анатомии.

Г-н Шебуев, узнав о моем намерении, неожиданно мне предложил рассмотреть имевшиеся у него анатомические рисунки, большею частью снятще им с натуры во время пребывания его в Италии, о коих до того времени я никакого сведения не имел. Усмотрев с большим удовольствием превосходство его эскизов перед всем, что мне в этом роде удалось доселе видеть, я склонил г-на Шебуева попытаться выгравировать сии эскизы на меди, на подобие карандашевых рисунков.— Сие трудное дело я предложил исполнить самому г-ну Шебуеву, по той причине, что рисунки его, долженствуя служить учебными образцами, должны быть и на меди выражены с той правильностью в абрисах и с той смелостию в отделке, которые могут быть исполнены только самим рисованием, или особо к сему приготовленным гравером. Г-н Шебуев, согласясь на мое предложение, в несколько месяцев сам выгравировал, или, лучше сказать, вырисовал на меди довольно удачно до 36 анатомических рисунков. По окончании сей трудной работы г-н Шебуев, побуждаемый похвальным сомнением в совершенстве оной, рассудил сверить гравированные свои рисунки с натурою, и на сей конец показал их г-ну Буяльскому. Сей искусный прозектер, усмотрев некоторые неисправности в положении мускулов, заключил, что трупы, с которых г-н Шебуев рисовал в Италии, вероятно, были приготовляемы для учения врачей, а не художников, ибо для последних сии приготовления должно делать совсем другим образом, а именно: сколько можно сохранить с них при снятии кожи ту самую форму, которую они под ней имеют, когда человек в живых еще находится. Чтоб доказать справедливость своего заключения, г-н Буяльский приготовил один труп и представил его в этом виде г-ну Шебуеву. Сей истинный художник, удостоверясь, что новое анатомическое приготовление г-на Буяльского гораздо превосходнее тех, которые он в сем роде видел в Италии, решился пожертвовать в пользу художества временем и трудом, употребленным на гравирование сделанных им в Италии рисунков, и немедленно уничтожил уже готове доски, начал снова с самой натуры: перерисовывать все, что им в Италии было сделано; к чему прибавил он немалое число новых нужных рисунков, снятых также с натуры. Сею тяжелою во многих отношениях несносною и даже опасною для здоровья работою Шебуев занимался ежедневно в течение семи недель сряду без всякого отдыха и наконец представил мне многочисленное и весьма искусно вновь сделанное собрание рисунков, могущих действительно служить к пользе художников. Посредством сих рисунков, гораздо совершеннейших против прежних эскизов, можно было приступить к составлению полного для художников курса анатомии тела человеческого...

Кроме вышесказанного, г-н Шебуев согласился принять на себя труд выразить и некоторые движения лица в сильных страстях человека, а также и главные движения тела. Наконец, он взялся вырисовать несколько древних статуй для указания образцовых форм тела человеческого. Между тем он также и письменным изложением правил, предполагаемых им в размерах разных частей тела человеческого,— г-н Буяльский по знанию анатомии взял на себя труд привести в порядок все нужные толкования к остеологии (остеология — учение о строении и формообразовании костей), миологии (миология — учение о строении и расположении мышц) и ангеологии (ангеология — учение о расположении кровеносных сосудов) для художников. Имея в виду столь много превосходных материалов к составлению полного курса правил рисования и анатомии, я решился расположить сию книгу уже в надлежащей мере ея предназначения, согласно с ея наименованием. Вследствие чего я положил составить ее из трех частей, а именно: первые две будут в себе содержать: одна; размер, формы и разные изменения тела человеческого, а другая: анатомию оного для художников. Обе они будут исполнены усердными и, без сомнения успешными трудами г-на Шебуева и составлять главнейшие части сего сочинения. Третья же часть, как необходимое положение к первым двум, должна будет показывать ученикам формы известнейших пород в царствах животных и растений. Сия третья и последняя часть полного курса правил рисования может быть со временем приведена в исполнение по предложенному ей общему плану, художниками искусными в изображении с натуры животных и растений. Вот в кратких словах все содержание первого частного курса из числа предполагаемых мною трех общих курсов для молодых художников. Таковых в здешней Академии теперь вовсе нет, и едва ли оные имеются в других подобных даже стародавних в Европе заведениях.

Между тем сей первый из частных курсов столько же нужен для успешного и правильного преподавания истинных начал рисования или общих начал трех знатнейших художеств, сколько письмена и грамматика необходимы для изучения языков и словесности. Систематическое преподавание правил рисования и вообще всех необходимо нужных познаний для художников, сосредоточенных в особых на то учебных курсах, может произвести ту пользу, что питомцы сей академии будут из оной выходить не с одними только механическими и небольшими еще навыками своего искусства, но с основательными теоретическими и отчасти практическими познаниями оного. Сверх того посредством сих курсов можно будет дать и экзамены питомцев Императорской Академии художеств в степени успехов, с каковыми они проходят преподаваемые им художества, ту самую очевидную ленность, которая только существует в математических экзаменах.

Тогда посетители собственными своими глазами будут удостоверяться в степени искусства каждого ученика как, например: в правилах рисования и в знании некоторой части анатомии. Им будет только стоить потребовать от испытуемого чтоб он на доске мелом начертил то, что он словесно по вопросам будет объяснять. Правильность сих абрисов докажет, несомненно и беспристрастно, степень таланта учащегося. Вот одна из главных польз предполагаемого ныне опыта полного курса правил рисования для питомцев Императорской Академии художеств». — ЦГИАЛ, фонд 789, оп. 20, ед. хр. 27, л. 2/9 — 12/19.

47[7] Цит. по ст.: Солнцев Ф. Г. Моя жизнь, труды и археологические изыскания.— Русская старина, 1876, февраль, с. 313.

48[8] Там же, с. 314.

49[9] Там же, с. 316.

50[10] Тютрюмов Н. Путешествие русского художника по Европе.— Живописный сборник, 1858, с. 12.

51[11] Алексей Егорович Егоров (1776—1851) — замечательный художник-педагог. Педагогической деятельностью начал заниматься с 1789 года как преподаватель рисования. В 1807 году был принят в Академию художеств на должность адъюнкт-профессора, в 1812 году возведен в звание профессора. В 1832 году получил звание заслуженного профессора. Как педагог и рисовальщик, он пользовался огромным авторитетом не только среди учеников академии, но и среди художников. А. Андреев писал о нем: «Как учитель, Егоров походил на учителей древних школ, где братство и дружество связывали наставников с учениками, но вместе с тем какое-то патриархальное старшинство видно было в этом кажущемся равенстве. Для него ученик был сын, и друг, и домочадец, и часто служитель. И никто не обижался этим, напротив, все обожали его. Способ его учения был указание делом, а если иногда и словом, то кратким и отрывистым. Он никому не отказывал в своих советах и уроках. Популярность его была удивительна».— В кн.: Андреев А. Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ, с. 500.

52[12] Кукольник Н. Картины русской живописи. СПб., 1846, с. 99.

53[13] Подробнее о В. К. Шебуеве см.: Савинов А. Василий Кузьмич Шебуев. М. — Л., 1950; Ростовцев Н. Н. Василий Козьмич Шебуев (архивные материалы). М., 1958; Молева Н. М. Выдающиеся русские художники-педагоги. М., 1962.

54[14] Андреев А. Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ, с. 505.

55[15] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 20, ед. хр. 27.

56[16] Журнал изящных искусств. СПб., 1823, № 5, с. 501.

Однако это была только часть «Полного курса...». Архивные документы свидетельствуют, что Шебуевым было подготовлено к изданию четыре книги которые академия возвратила вдове Шебуева 4 февраля 1860 года.— ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 14, ед. хр. 20 III, л. 82.

57[17] Из черновых записей П. П. Чистякова об искусстве. — Чистяков П. П., Савинский В. Е. Переписка. Л. — М., 1939, с. 297.

58[18] Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России. М,1863,с.2,3.

59[19] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 20, ед. хр. 27.

60[20] Виен И. И. Краткое историческое обозрение скульптуры и живописи с полным показанием сильного влияния анатомии в сии два свободных художествах. СПБ., 1803, с. 109.

61[21] Журнал изящных искусств. СПб., 1807, с. 17.

62[22] Подробно см.: Корнилов П. Арзамасская школа живописи первой половины XIX века. Л.—М., 1947.

63[23] Воспоминания об А. Г. Венецианове и учениках его. — Отечественные записки, 1857, т. CXV, с. 90.

64[24] Там же, с. 101.

65[25] Цит. по кн.: Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа первой половины XIX века с. 370—371.

66[26] Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве т. VI, с. 404.

67[27] Подробнее см.: Молева Н. Белютин Э. Русская художественная школа первой половины XIX века, с. 372, 373.

68[28] Более подробно ознакомиться с педагогическими взглядами Венецианова можно в следующих работах: Фомичева 3. И. А. Г. Венецианов-педагог. М., 1953; Алексеева Т. В. Художники школы А. Г. Венецианова. М., 1959; Савинов А. Н. Алексей Гаврилович Венецианов. М., 1955; Дмитриева Н. А. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М., 1951.

69[29] Сапожников А. П. Курс рисования. СПб., 1879, с. III.

70[30] Сапожников А. Курс рисования, с. 34.

71[31] Сапожников А. Курс рисования. СПб., 1855, с. VII.

72[32] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. I-II, ед. хр. 65.

73[33] Курс рисования, составленный А. Сапожниковым. СПб., 1847, с. 1, 2.

74[34] Там же, с. 7.

75[35] Там же, с. 21.

76[36] Там же, с. 32-33.

77[37] Там же, с. 42.

78[38] Сапожников А. Курс рисования. СПб., 1875, с. II.

79[39] Войцехович А. Опыт начертания общей теории изящных искусств. М., 1823, с. 57.

80[40] Там же, с. 13.

81[41] Там же, с. 29.

82[42] Там же, с. 44.

83[43] Там же, с. 77.

84[44] Гиппиус Г. А. Очерки теории рисования как общего учебного предмета. СПб., 1844, с. 3.

85[45] Там же, с. 6—7

86[46] Там же, с. 7.

87[47] Там же, с. 59.

88[48] Там же, с. 28.

89[49] Там же, с. 120.

90[50] Там же, с. 123.

91[51] Там же, с. 172.

92[52] Там же, с. 280.

93[53] Там же, с. 198.

94[54] Там же, с. X.

95[55] Для этого пособия А. Т. Скино подготовил курс рисования и перспективы, Фебрини написал курс черчения и дополнил текстом и чертежами раздел перспективы.

96[1] Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России. М., 1863, с. 176-177.

97[2] Хотя годы преподавания К. П. Брюллова в Академии художеств относятся к первой половине XIX века (1836—1846), фактически его творчество и педагогические взгляды стали оказывать активное влияние на художников и педагогов только во второй половине XIX века.

98[3] Цит. по кн.: Рамазанов Н. А. Материалы для истории Академии художеств, с. 177.

99[4] Цит. по кн.: Перов В. Наши учителя. — Художественный журнал. 1881, октябрь, с. 59.

100[5] Воспоминания А. Н. Мокрицкого. — В кн.: Книга для чтения по истории русского искусства/Сост. Н. Машковцев. М., 1949, вып. III, с. 151.

101[6] Там же, с. 149.

102[7] Там же.

103[8] Там же, с. 148.

104[9] Там же, с. 146.

105[10] Цит. по кн.: Молева Н. М. Выдающиеся русские художники-педагоги, с. 192, 193.

106[11] Книга для чтения по истории русского искусства, с. 140.

107[12] Цит. по кн.: Молева Н. М. Выдающиеся русские художники-педагоги, с. 195.

108[13] Воспоминания Н. А. Рамазанова. — В кн.: Книга для чтения по истории русского искусства, с. 171.

109[14] Там же, с. 149, 150.

110[15] Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России, с. 182, 183.

111[16] Цит. по кн.: Современная летопись, СПб., 1864, с. 20.

112[17] Перов В. Наши учителя. — Художественный журнал, 1881, октябрь, с. 193.

113[18] Цит. по кн.: Мастера искусства об искусстве, т. VI, с. 404, 405.

114[19] Цит. по кн.: Лясковская О. А., П. П Чистяков. М., 1950, с. 44.

115[20] Художественный журнал, 1881 № 9 с 112.

116[21] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 14, ед. хр. 2, 3, л. 72.

117[22] Там же.

118[23] Цит. по кн.: Перов В. Наши учителя. — Художественный журнал 1881 № 12, с. 343.

119[24] Сидоров А. А. Рисунок русских мастеров (вторая половина XIX в.). М., 1960, с. 7.

120[25] Цит. по кн.: Евдокимов. Суриков. М., 1940, с. 38.

121[26] Русская старина, 1889, ноябрь, с. 451.

122[27] Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности. М., 1948, с. 131.

123[28] Там же, с. 9.

124[29] Цит. по кн.: Живописный сборник. СПб., 1858, с. 222.

125[30] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 14, ед. хр. 313, л. 27.

126[31] Там же.

127[32] Там же, л. 28.

128[33] Зарянко писал по этому поводу: «И так заговорил я директора в своем классе, что он уверился, будто я единственный учитель, говорил, что я прекрасно знаю свое дело, что я опытный учитель. В последнем он не ошибся — я действительно опытен, чтобы из черного сделать белое; но что будешь делать? Если говорить правду, то прогонят, а я хотел бы послужить для исследования преподавания рисования. И все учителя делают так, когда смотрят за их занятиями, а иногда просто сам сделает каждому ученику по рисунку, да и показывает их начальству, а тот, не понимая дела, должен сказать хорошо» — ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 14, ед. хр. 313, л. 29.

129[34] Там же, л. 32.

130[35] Там же, л. 43.

131[36] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 173.

132[37] Крамской И. Н. Об искусстве. М., 1960, с. 150.

133[38] Крамской И. Н. Письма. М., 1937, т. II, с. 148.

134[39] Крамской И. Н. Письма, т. I, с 338.

135[40] Там же, т. 11, с. 148.

136[41] Репин И. Е. и Стасов В. В. Переписка. М.-Л., 1950, т. III, с. 19.

137[42] Русская старина, 1889, ноябрь, с. 461.

138[43] Русская старина, 1888, май, с. 406.

139[44] Там же, с. 409.

140[45] Репин И. Е. Об искусстве. М., 1960, с. 76.

141[46] Цит. по кн.: Русская старина, 1883, ноябрь, с. 409.

142[47] Крамской И. Н. Письма, т. I, с. 230.

143[48] Там же, т. II, с. 342.

144[49] Крамской И. Н. Об искусстве, с. 141.

145[50] Там же, с. 140.

146[51] Там же, с. 138.

147[52] Крамской И. Н. Письма, т. II, с. 148, 149.

148[53] Русская старина, 1889, ноябрь, с.461—462.

149[54] Крамской И. Н. Письма, т. I, с. 151.

150[55] Репин И. Е. Об искусстве, с. 77.

151[56] См.: Переписка Чистякова с Савинским. М., 1939; Гинзбург И. П. П. Чистяков и его педагогическая система. М. —Л., 1940, Лясковская О. А. П. П. Чистяков. М., 1950; Молева Н., Белютин Э. П. П. Чистяков теоретик и педагог. М., 1953; Молева Н.Чистяков и его ученики. М., 1955; Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953.

152[57] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 10, л. 138.

153[58] Цит. по кн.: Гинзбург И. П. П. Чистяков и его педагогическая система, с. 127.

154[59] Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания, с. 424.

155[60] Цит. по кн.: Гинзбург И. П. П. Чистяков и его педагогическая система, с. 128.

156[61] Там же.

157[62] Цит. по кн.: Переписка Чистякова с Савинским, с. 29, 30.

158[63] Чистяков П. П Письма, записные книжки, воспоминания, с. 446.

159[64] Там же, с. 449.

160[65] Там же, с. 423.

161[66] Там же, с. 429.

162[67] Там же.

163[68] Там же, с. 427.

164[69] Цит. по кн.: Гинзбург И. П. П. Чистяков и его педагогическая система, с. 134, 135.

165[70] Цит по кн; Фомичева З. Г. А. Г. Венецианов-педагог, с. 84.

166[71] Там же, с. 83-84.

167[72] Там же, с. 84.

168[73] Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания, с. 437.

169[74] Там же, с. 438.

170[75] Там же, с. 436.

171[76] Там же, с. 437.

172[77] Там же.

173[78] Там же, с. 443.

174[79] Там же, с. 440.

175[80] Там же, с. 425.

176[81] Мартынов Н. А. Курс рисования для средних учебных заведений, М., 1891, с. 3.

177[1] Румянцева Н. Е. Развитие эстетического чувства у детей. — Художественно-педагогический журнал, 1910, № 5, с. 2, 3.

178[2] Журнал Министерства народного просвещения. М., 1907, с. 71.

179[3] Искусство и жизнь, 1913, № 2, с. 329-330.

180[4] Из письма В. А. Серова и В. Д. Поленова, поданного в Совет академии. — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. Л., 1971, т. I, с. 83, 197—203.

181[5] Репин И. Е. Об искусстве. М., 1960, с. 8.

182[6] Байер В. И., Воскресенский А. К. и др. Рисование на начальной ступени обучения в связи с лепкою и черчением. СПб., 1912, с. 9, 10.

183[7] Кощевич В. Современное рисование (так называемое «свободное») в народной школе. Пер. с хорват. Н. Бахтина. СПб., 1911, с. 7.

184[8] Там же, с. 37.

185[9] Художественно-педагогический журнал, 1914, № 22, с. 305.

186[10] Кардовский Д. Н. Об искусстве. М., 1960, с. 127.

187[11] Крамской И. Н. Об искусстве. М., 1960, с. 124.

188[12] Цит. по кн.: Бродский И. Репин-педагог. М., 1960, с. 38.

189[13] Там же, с. 39.

190[14] Там же, с. 40.

191[15] Там же, с. 41.

192[16] Там же, с. 58.

193[17] Там же, с. 59.

194[18] Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки. Л., 1935, с. 127.

195[19] Там же, с. 83.

196[20] Там же, с. 122.

197[21] Репин И. Е.Об искусстве, с. 165.

198[22] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 10, ед. хр. 6.

199[23] Там же.

200[24] Цит. по кн.; Беклемишев В. Записки ректора Высшего художественного училища о постановке преподавания в натурном классе СПб 1917, с. 4, 5.

201[25] ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 10, ед. хр. 6, л. 97.

202[26] В 1937 году по инициативе Д. Н. Кардовского в Москве были организованы специальные педагогические курсы по подготовке учителей рисования и черчения с повышенной программой по художественным дисциплинам. В 1939 году эти курсы были реорганизованы в специальный художественно-графический учительский институт, а в 1942 году на его базе был образован художественно-графический факультет при Московском городском педагогическом институте имени В. П. Потемкина. В то время это был первый и единственный факультет, готовящий учителей рисования и черчения с высшим образованием. Педагогическую деятельность там вели ученики и последователи Кардовского.

203[27] Кардовский Д. Н. О принципах и методах обучения рисованию. — Пособие по рисованию. М., 1938, с. 9.

204[28] Кардовский Д. Н. Об искусстве, с. 94,95.

205[29] Там же, с. 95.

206[30] Там же, с. 128.