- •II вопросы для самоконтроля

- •III литература:

- •Занятие №2 электропроводность растворов электролитов

- •II вопросы для самоконтроля

- •III литература:

- •Занятие №3 кондуктометрия. Кондуктометрическое титрование

- •I. План изучения темы

- •II. Вопросы для самоконтроля:

- •Лабораторная работа:

- •Занятие №4 электродные процессы. Классификация электродов.

- •II. Вопросы для самоконтроля:

- •Занятие № 5 термодинамика гальванического элемента потенциометрия

- •Лабораторная работа:

- •1. Евстратова к. И. , Купина н. А. , Малахова е. Е. "Физическая и коллоидная химия". М. 1990 - стр.160-200.

- •3. 3. Голиков г.А. «Руководство по физической химии». М. 1988. Стр. 245-248

- •3. Лекционный материал. Занятие №6 потенциометрическое титрование

- •Лабораторная работа:

- •3. Лекционный материал. Занятие №7 полярографический метод анализа

- •Занятие №9 свойства буферных растворов

- •IV. Вопросы для самоконтроля:

- •V Лабораторная работа

- •I. Рассчитать объемы растворов кислоты и соли, которые надо взять для смешивания.

- •III. Методом потенциометрии измерить значение рН полученного раствора.

- •IV. Сравнить экспериментальное значение рН с заданным. Определить погрешность приготовления раствора. Задание №2

- •VI. Литература:

- •6. Лекционный материал.

- •Рефрактометрия

- •2. Лекционный материал. Занятие №11 формальная химическая кинетика

- •3. Голиков г.А. «Руководство по физической химии». М. 1988. Стр.253-258, 265-274.

- •4. Лекционный материал. Лабораторная работа

- •Занятие №12 кинетика химических реакций различных порядков

- •3. Голиков г.А. «Руководство по физической химии». М. 1988. Стр.258-265.

- •4. Лекционный материал. Лабораторная работа

- •Занятие №13 влияние температуры на скорость химической

- •3. Голиков г.А. «Руководство по физической химии». М. 1988. Стр.276-296.

- •4. Лекционный материал. Лабораторная работа

- •Занятие №14 каталические реакции. Ферментативный катализ.

- •3. Голиков г.А. «Руководство по физической химии». М. 1988. Стр. 338-363.

- •4. Лекционный материал. Лабораторная работа

- •Занятие №15 основы фармакокинетики

- •I. План

- •II. Цель самоподготовки

- •VI. Литература.

- •2. Лекционный материал. Занятие №16

- •(Коллоквиум)

Занятие №3 кондуктометрия. Кондуктометрическое титрование

I. План изучения темы

1. Измерение сопротивления раствора электролита с помощью моста Кольрауша.

1. Определение удельной электропроводности по величине сопротивления раствора электролита.

3. Кондуктометрия. Прямая кондуктометрия и кондуктометрическое титрование.

4. Определение степени диссоциации и константы диссоциации слабого электролита, ионного произведения воды, произведения растворимости труднорастворимой соли по электропроводности раствора электролита.

5. Кондуктометрическое титрование. Назначение, особенности и техника выполнения метода.

6. Кривые кондуктометрического титрования. Анализ хода кривых титрования (нахождение эквивалентного объема, изменение ионного состава по ходу титрования):

:

а) сильной кислоты сильным основанием;

б) слабой кислоты сильным основанием;

в) смеси сильной и слабой кислот сильным основанием.

II. Вопросы для самоконтроля:

1. Что отражает "константа (постоянная) кондуктометрической ячейки"?

2. Запишите уравнение для расчета константы кондуктометрической ячейки (КЯ) по измеренному сопротивлению стандартного раствора и табличному значению его удельной электропроводности.

3. Приведите уравнение для расчета удельной электрической проводимости раствора электролита по величине сопротивления раствора электролита и константе кондуктометрической ячейки.

4. Какие величины можно определить, измеряя электропроводность (сопротивление) раствора электролита?

5. Как определить кондуктометрически:

а) степень диссоциации слабого электролита;

б) константу диссоциации слабого электролита;

в) ионное произведение воды;

г) произведение растворимости труднорастворимой соли?

6. Запишите уравнение для расчета степени и константы диссоциации слабого электролита по измеренной электропроводности.

7. Почему электропроводность растворов электролитов измеряют при постоянной температуре?

8. Назовите особенности, назначение и преимущества кондуктометрическтго титрования.

9. Приведите кривые кондуктометрического титрования раствора:

а) сильной кислоты;

б) слабой кислоты;

в) смеси сильной и слабой кислоты раствором щелочи.

10. Объясните особенности хода кривых кондуктометрического титрования раствора:

а) сильной кислоты;

б) слабой кислоты;

в) смеси сильной и слабой кислоты раствором щелочи.

11. Приведите схему моста Кольрауша и охарактеризуйте принцип определения сопротивления раствора электролита.

12. Почему при измерении сопротивления раствора электролита пользуются переменным током высокой частоты?

Лабораторная работа:

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ И КОНСТАНТЫ ДИССОЦИАЦИИ СЛАБОГО ЭЛЕКТРОЛИТА

№ п/п |

Вид действия |

Способ действия |

|||

1. |

Определить постоянную электролитической ячейки |

1. Измерить сопротивление 0,01 N KCl (см.приложение).

2.

Рассчитать постоянную ячейки

= 0, 001278 Ом-1см-1. |

|

||

2. |

Установить значения удельной электропроводности растворов уксусной кислоты с концентрациями: 0,05 0,025 0,0125 0,00625 0,003125 |

1. Измерить сопротивление каждого из предложенных растворов. 2. Рассчитать, используя найденное на 1 этапе значение постоянной ячейки, удельную электропроводность каждого раствора

|

|

||

3. |

Установить значения эквивалентной электропроводности и степени диссоциации уксусной кислоты в предложенных растворах |

1.

Рассчитать для каждого раствора

эквивалентную электропроводность

как

2.

Степень диссоциации кислоты в каждом

растворе найти как

|

|

||

4. |

Установить зависимость удельной, эквивалентной электропроводностей и степени диссоциации уксусной кислоты от ее концентрации в растворе |

1. Построить графики:

а)

б)

в)

|

|

||

5. |

Найти среднее значение константы электролитической диссоциации уксусной кислоты. |

1. Для каждого из растворов уксусной кислоты рассчитать KДИС по уравнению

2. Установить среднее значение Kg CH3COOH |

|

||

Полученные данные внести в таблицу:

№ п/п |

С |

RХ, Ом |

Х, Ом-1см-1 |

V, Ом-1моль-1см2 |

|

KДИС |

1 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

Провести сравнение с табличным значением Кдис уксусной кислоты.

Приложение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТВОРА ЭЛЕКТРОЛИТА С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА

"СПУТНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ".

Прибор "Спутник радиолюбителя" состоит из 3-х блоков:

1. Измерительный блок

2. Звуковой генератор

3. Блок питания

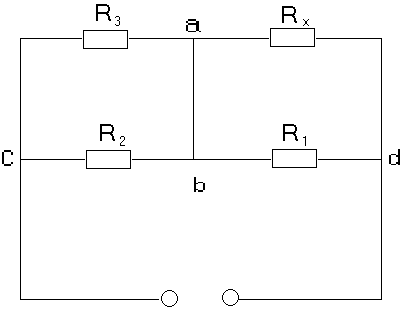

Измерительный блок служит для измерения омического (Rа), индуктивного (Rс) или емкостного (с) сопротивлений. Собран измерительный блок по мостиковой схеме, принципиально имеющий вид:

Диагональ моста "сd" питается от 2-го блока - звукового генератора, в диагональ "ав" включается телефон.

Звуковой генератор генерирует 8 фиксированных частот, которые могут быть использованы в работе. При измерении сопротивления используется одна из частот, генерируемых звуковым генератором. Питание звукового генератора осуществляется блоком питания, который в свою очередь питается от сети переменного тока с частотой 50 гц и напряжением 220 в.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ:

1. Блок питания подключить в сеть переменного тока.

2. К клеммам "RL" измерительного блока подключить электролитическую ячейку.

Электролитическая ячейка представляет собой два платиновых электрода с фиксированным расстоянием между открытой частью электродов, и опущенных в раствор, сопротивление которого хотят определить. Для определения сопротивления в сосуд электролитической ячейки наливают такое количество испытуемого раствора, чтобы электроды были погружены своей открытой частью на 50 мм ниже уровня жидкости в сосуде.

3. Установить переключатель частот звукового генератора на частоте 1 кгц.

4. Переключатель вида измерений (1-ый блок) установить на минимальное омическое сопротивление (R3).

5. Вращением ручки "множитель", стрелка указатель которой покажет значение R1/R2, добиться минимального звука в наушниках. Если при данном значении R3 минимальный звук отсутствует при всех возможных положениях переключателя "множитель", или имеет место, когда этот переключатель находится в одном из крайних положений, следует изменить величину сопротивления R3 и подобрать такое его значение, при котором минимальный звук в телефонных наушниках будет иметь место, когда стрелка-указатель множителя находится внутри шкалы. Перемножив показание переключателя вида измерений на показание множителя, получим значение измеряемого сопротивления:

![]()

III. ЛИТЕРАТУРА:

1. Евстратова К. И. , Купина Н. А. , Малахова Е. Е. "Физическая и коллоидная химия". М. 1990. стр.139-160.

2. Стромберг А. Г. , Семченко Д. П. "Физическая химия". М. 1999. стр. 246-247.

3. Голиков Г.А. «Руководство по физической химии». М. 1988. стр. 225-227

4. Лекционный материал.

При подготовке к занятию использовать методические рекомендации предыдущего занятия.