- •Основные источники погрешностей при разбивочных работах

- •Способы прямой и обратной угловых засечек

- •Погрешности исходных данных учитывают по формуле

- •Способ линейной засечки

- •Способ полярных координат

- •Р ис. 2.10. Схема разбивки способом проектного полигона

- •Способы створной и створно-линейной засечек

- •По формуле (2.55) погрешность центрирования имеет значение .

- •Способ прямоугольных координат

- •Способ бокового нивелирования

- •Погрешность отсчета по рейке подсчитывают по формуле

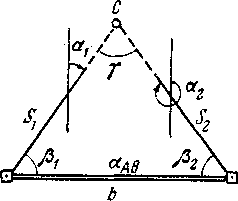

Способы прямой и обратной угловых засечек

Способ угловой засечки применяют для разбивки недоступных точек, находящихся на значительном расстоянии от исходных пунктов.

Различают прямую и обратную угловые засечки.

В

способе

прямой угловой засечки

положение на местности проектной точки

С

(рис. 2.7) находят отложением на исходных

пунктах А

и В

проектных углов

и

и

.

Базисом засечки служит или специально

измеренная сторона, или сторона

разбивочной сети. Проектные углы

и

вычисляют как разность дирекционных

углов сторон. Дирекционные углы находят

из решения обратной геодезической

задачи по проектным координатам

определяемой точки и известным координатам

исходных пунктов.

.

Базисом засечки служит или специально

измеренная сторона, или сторона

разбивочной сети. Проектные углы

и

вычисляют как разность дирекционных

углов сторон. Дирекционные углы находят

из решения обратной геодезической

задачи по проектным координатам

определяемой точки и известным координатам

исходных пунктов.

Рис. 2.7. Схема разбивки способами прямой угловой и линейной засечек

На точность разбивки способом прямой угловой засечки оказывают влияние погрешности собственно прямой засечки, исходных данных, центрирования теодолита и визирных целей, фиксирования разбивочной точки, т. е.

. (2.25)

. (2.25)

Средняя квадратическая погрешность собственно засечки равна

(2.26)

(2.26)

или

, (2.27)

, (2.27)

где

- средняя квадратическая погрешность

отложения углов

и

.

- средняя квадратическая погрешность

отложения углов

и

.

Иногда возникает необходимость определить ошибку положения точки по осям координат. В этом случае ошибку засечки вычисляют по формулам

; (2.28)

; (2.28)

. (2.29)

. (2.29)

Для приближенных расчетов принимают S1 = S2 = S. Тогда формула (2.27) будет иметь вид

.

(2.30)

.

(2.30)

При заданной ошибке величина ошибки засечки будет зависеть от угла γ и расстояния S до определяемой точки. Согласно исследованиям А.С.Чеботарева наиболее выгодная фигура – равнобедренный треугольник ( = , S1=S2). Погрешность засечки будет минимальной при γ=109°28'. Исследования проф. Лютца А.Ф. показывают, что наибольшая точность достигается при γ=90° и S1=S2.

Погрешность исходных данных является следствием погрешностей в положении пунктов А и В. Если принять, что mA = mB = mAB, то

.

(2.31)

.

(2.31)

По аналогии с формулой (2.31) совместное влияние погрешностей центрирования теодолита и визирной цели выразится формулой

; (2.32)

; (2.32)

где ml – средняя квадратическая погрешность определения линейного элемента центрирования.

При разбивочных работах центрирование теодолита и визирных целей с помощью оптических отвесов, фиксация выносимой точки могут быть выполнены сравнительно точно. Поэтому основными погрешностями, определяющими точность способа прямой угловой засечки, являются погрешности собственно засечки и исходных данных. Суммарная величина этих погрешностей составит

(2.33)

(2.33)

или

. (2.34)

. (2.34)

Часто при проектировании разбивочных работ решают вопрос о необходимой точности отложения разбивочных элементов, если задана точность определения проектного положения выносимой в натуру точки. Для прямой угловой засечки определяют погрешность отложения проектных углов [6].

Так,

например, для b

= 500м, mC

= 20 мм, mAB=

8 мм, используя

формулу (2.34), будем иметь

.

.

Отложить

с такой точностью угол довольно сложно.

Требуемая точность разбивки в этом

случае может быть достигнута следующим

образом. Отложив с возможной точностью

углы

и

,

определяют в натуре положение точки С.

Затем на опорных пунктах соответствующим

числом приемов измеряют точное значение

отложенных углов. Для приведенного

примера при использовании теодолита

2Т2 надо выполнить не менее четырех

приемов. Измеряют также угол γ

на точке С.

Распределив невязку в треугольнике

поровну на все три угла, определяют

координаты точки С.

Сравнивая их с проектными значениями,

находят поправки (редукции), по которым

в натуре смещают (редуцируют) приближенно

вынесенную точку С. Такой способ называют

способом

замкнутого треугольника. При

использовании для разбивки третьего

исходного пункта удается повысить

точность разбивки в

раз.

раз.

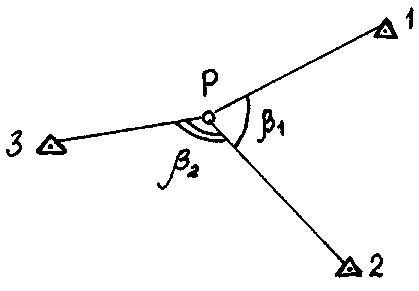

На принципе редуцирования основано и применение для разбивки способа обратной угловой засечки. На местности находят приближенно положение О' разбиваемой проектной точки О (рис. 2.8). В этой точке устанавливают теодолит и с требуемой точностью измеряют углы не менее чем на три исходных пункта с известными координатами. По формулам обратной засечки вычисляют координаты приближенно определенной точки и сравнивают их с проектными значениями. По разности координат вычисляют величины редукции (угловой и линейный элементы) и смещают точку в проектное положение. Для контроля на этой точке измеряют углы, вновь вычисляют ее координаты и сравнивают их с проектными. В случае недопустимых расхождений все действия повторяют.

Рис. 2.8. Схема способа обратной угловой засечки по трем исходным пунктам

Для вычисления координат точки Р можно использовать формулы Деламбера и Гаусса. Применительно к рис. 2.8, они будут иметь вид:

;

(2.35)

;

(2.35)

;

;

(2.36)

;

;

;

;

;

;  .

.

Также для решения обратной угловой засечки можно использовать формулы Пранис-Праневича, Анссермета [19], они будут рассмотрены при выполнении лабораторной работы № 6.

На точность разбивки способом обратной угловой засечки оказывают влияние погрешности собственно засечки, исходных данных, центрирования теодолита и визирных целей, фиксирования разбивочной точки и редуцирования. Очевидно, что при сравнительно больших расстояниях от определяемого до исходных пунктов влияние первых двух источников будет наиболее существенным; остальными погрешностями можно пренебречь.

Погрешность собственно обратной засечки может быть подсчитана по приближенной формуле

, (2.37)

, (2.37)

где S — расстояние от определяемого до соответствующих опорных пунктов; b — расстояние между соответствующими опорными пунктами; 213 — угол между исходными сторонами.

Если для приближенных расчетов принять S1 = S2 = S3 = Scp; b12 = b13 = bср, то формула (2.37) примет вид

. (2.38)

. (2.38)