Экспериментальная часть

В работе определяется модуль упругости предложенных образцов и проверяется зависимость деформации от нагрузки.

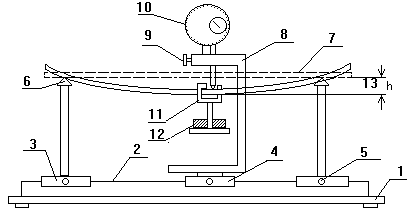

Используется установка, которая показана на рис. 16.2.

Рис. 16.2.

Изгиб представляет собой более сложный вид деформации, чем деформация растяжения или сжатия, так как заключает в себе одновременно и растяжение, и сжатие. Различные слои образца при изгибе несут неодинаковую нагрузку. В большинстве случаев испытания на изгиб проводятся сосредоточенной нагрузкой на образец, лежащий на двух опорах. Образцы изготовляют обычно в виде стержней прямоугольного сечения. Длина образца на 40-60 мм больше, чем расстояние между опорами. Ширина образца должна быть вдвое больше его толщины.

На исследуемый образец надевается подвеска для грузов, а образец кладется на острые металлические опоры. Подвеска с грузами находится на одинаковом расстоянии от точек опоры стержня. Стрела прогиба h образца измеряется индикатором часового типа.

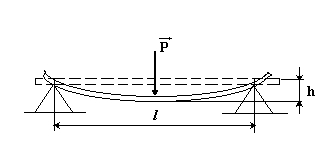

Если к середине стержня (рис. 16.2), опирающегося концами на неподвижные опоры, приложить вертикальную силу, направленную перпендикулярно оси стержня, то будет наблюдаться деформация изгиба (на рис. 16.2 деформации представлены не в масштабе). Нижние слои стержня при этом испытывают деформацию растяжения, верхние - деформацию сжатия, а средний слой, длина которого не изменяется, нагрузок не несет и называется нейтральным. При так называемом чистом изгибе напряжения, которые испытывают слои материала при деформации, имеют прямую зависимость от их деформации: сжатию соответствуют отрицательные напряжения, растяжению - положительные.

Величина прогиба при этом оказывается обратно пропорциональной модулю Юнга . Вывод формулы для модуля Юнга по этому методу относительно сложен. Окночательно формула имеет вид:

,

(16.9)

,

(16.9)

где: F – приложенная

к образцу сила,

;

;

– длина образца

между опорами;

– длина образца

между опорами;

– стрела прогиба

образца;

– стрела прогиба

образца;

– ширина образца;

– ширина образца;

– толщина образца.

– толщина образца.

Лабораторная установка

Схема установки для определения модуля Юнга по прогибу представлена на рис. 16.3.

Рис. 16.3

На основании 1 закреплена массивная направляющая 2. По ней могут перемещаться стойки 3 и кронштейн 4, зажимаемые в необходимом положении винтами 5 (вручную). Стойки вверху оканчиваются призмами 6, на параллельные острия которых устанавливается измеряемый образец 7. В гнезде 8 кронштейна зажимается вручную винтом 9 индикатор перемещения 10. На образце напротив индикатора подвешена серьга 11 с платформой для специальных (с прорезью) гирь 12. При нагружении платформы гирями образец прогибается. Стрела прогиба 13 регистрируется перемещением стрелки индикатора.

Форма 16.1.

|

a = |

b = |

l = |

|

|||

Масса гири m, кг |

|

|

|

|

|||

Показания индикатора n, дел |

|

|

|

|

|||

Сила F, Н |

|

|

|

|

|||

Стрела прогиба h, м |

|

|

|

|

|||

Модуль Юнга E, Н/м2 |

|

|

|

|

|||