- •Лекция 1. Предмет, задачи и виды анализа

- •1. Предмет и задачи анализа

- •2. Виды анализа

- •3. Принципы анализа хозяйственной деятельности предприятия

- •4. Методы и приемы анализа

- •Лекция 2. Анализ хозяйственной деятельности предприятий апк

- •1. Особенности сельскохозяйственного производства и анализа хозяйственной деятельности на предприятиях апк

- •2. Анализ природно-климатических и экономических условий хозяйствования сельскохозяйственных предприятий

- •3. Анализ уровня специализации, интенсификации и эффективности производства

2. Анализ природно-климатических и экономических условий хозяйствования сельскохозяйственных предприятий

Результаты работы сельскохозяйственных предприятий существенно зависят от условий производства. Потому экономический анализ начинают с изучения природно-экономических условий хозяйства, его размеров, производственного направления, уровня интенсификации производства и его эффективности. Только с учетом конкретных условий можно объективно оценить результаты деятельности предприятия и наметить пути его дальнейшего развития. Условия производства можно разделить на три группы:

а) природные и климатические;

б) месторасположение хозяйства;

в) экономические условия производства.

Каждая из этих групп может быть охарактеризована соответствующей системой показателей.

Из природных условий на результаты хозяйственной деятельности наибольшее влияние оказывают типы почв, особенности климата, рельеф местности, гидрография и растительность.

Для характеристики состояния почвы используются следующие показатели:

качественная оценка сельскохозяйственных угодий (в баллах),

средний размер полей,

содержание гумуса и микроэлементов в почве,

мощность гумусного слоя,

доля угодий, требующих известкования и гипсования,

доля улучшенных угодий в общей их площади, механический состав почвы и т.д.

При изучении климатических условий необходимо обратить внимание на такие особенности, как среднегодовое количество осадков, их распределение по периодам года, продолжительность залегания и толщина снежного покрова, глубина промерзания почвы, даты первых и последних заморозков, продолжительность безморозного периода и периодов со среднесуточной температурой выше 0°С, выше +5 и +10 °С, количество солнечных дней в году и в безморозный период.

При оценке месторасположения хозяйства изучается расстояние от областного и районного центров, железнодорожных станций, пристаней, снабженческих, перерабатывающих, ремонтных предприятий, состояние дорожной сети.

К экономическим условиям, от которых зависят результаты хозяйственной деятельности, относятся обеспеченность предприятий земельными и трудовыми ресурсами, основными и оборотными фондами:

количество поголовья животных на 100 га сельхозугодий,

фондообеспеченность,

фондовооруженность,

обеспеченность животных кормами, помещениями и т.д.

В процессе анализа все эти показатели сравнивают с соответствующими данными соседних хозяйств, средними по району, области, а также в динамике за 5-10 лет.

3. Анализ уровня специализации, интенсификации и эффективности производства

Специализация. Результаты хозяйственной деятельности во многом зависят от уровня специализации и концентрации производства.

Основным показателем, характеризующим специализацию сельскохозяйственных предприятий, является структура товарной продукции. Специализацию можно определить по удельному весу выручки отдельных отраслей (растениеводство, животноводство). Однако, наибольшее значение имеет продуктовая, а не отраслевая специализация выручки за отдельные виды продукции.

Специализацию хозяйствующего субъекта определяют в убывающем порядке по видам продукции, от реализации которых получают наибольшую выручку. Если от реализации какого-либо вида продукции получают более 50% выручки, то она определяет специализацию.

Товарными отраслями (видами продукции) считаются те, которые в общем объеме выручки занимают не менее 10%. В качестве дополнительных могут быть использованы следующие показатели: структура посевных площадей, структура поголовья скота, структура затрат труда.

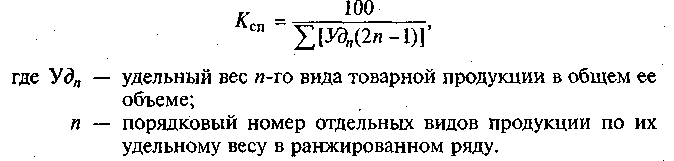

Для оценки уровня (глубины) специализации производства рассчитывают коэффициент специализации КСП:

Значение коэффициента специализации может колебаться от 0 до 1. Если его уровень меньше 0,2, то это свидетельствует о слабо выраженной специализации, от 0,2 до 0,4 — о средней и свыше 0,6 — об углубленной специализации.

Уровень интенсификации производства. Расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве может осуществляться экстенсивным и интенсивным путем.

Если увеличение производства достигается за счет расширения посевных площадей и поголовья животных, то такую форму расширенного воспроизводства называют экстенсивной.

Если же развитие производства происходит путем улучшения качества обработки почвы, дополнительного вложения средств на одну и туже площадь и тем самым достигается повышение урожайности культур и продуктивности скота, то такой путь увеличения производства продукции называется интенсивным. С целью изучения процесса интенсификации рассматривают три группы показателей:

1. Показатели, характеризующие уровень интенсификации. Главные из них — это сумма основных и оборотных средств на 100 га сельхозугодий, сумма затрат на 100 га сельхозугодий, дополнительные — расход удобрений на 1 га, энергообеспеченность, обеспеченность хозяйства тракторами, численность поголовья скота на 100 га сельхозугодий, сумма инвестиций в мелиорацию и др.

2. Показатели, характеризующие результаты интенсификации: выход валовой, товарной продукции, чистого дохода на 100 га сельхозугодий, урожайность культур, продуктивность животных.

3. Показатели, характеризующие эффективность интенсификации на основе сравнения дополнительных вложений с их результатами (объем производства и реализации продукции на рубль совокупных вложений, рентабельность продукции, производительность труда, фондоотдача, окупаемость удобрений, кормов и т.д.).

В процессе анализа необходимо изучить уровень данных показателей, их динамику, провести межхозяйственные сопоставления и дать оценку достигнутому уровню интенсификации и эффективности производства в исследуемом хозяйстве.