- •Оглавление

- •Учение о ландшафте

- •О понятии физико-географического ландшафта и системе ландшафтных единиц*

- •Ландшафт в понимании л- с. Берга

- •Учение а. А. Григорьева о физико-географическом процессе

- •Система физико-географических единиц а. А. Григорьева и опыт применения ее к ландшафтному подразделению лесостепи ссср

- •О пределах дробимоcсти ландшафта

- •К вопросу о существовании ландшафтной сферы земли и о месте ландшафтоведения в системе физико-географических наук*

- •Литогенная основа, ее значение и роль в дифференциации ландшафтной сферы

- •Вариант и инвариант ландшафта, их содержание и использование в физико-географических исследованиях

- •Учение об антропогенных ландшафтах: история вопроса современное состояние и перспективы развития

- •Сельскохозяйственные ландшафты, их специфика и классификация Из истории вопроса

- •Два уровня ландшафтной организации сельскохозяйственных комплексов

- •Экологическая текстура сельскохозяйственных ландшафтов

- •Региональные структуры сельскохозяйственных ландшафтов

- •Взаимосвязи сельскохозяйственных ландшафтов с другими классами антропогенных ландшафтов

- •География сельского хозяйства, сельскохозяйственное землеведение и сельскохозяйственное ландшафтоведение

- •Правило триады в физической географии Определение географической триады

- •Правило триады и расчленение природных зон

- •Временные триады

- •Триада как рабочая гипотеза в географических исследованиях

- •К анализу ландшафтных (физико-географических) рубежей на русской равнине*

- •Зонально-климатические ландшафтные рубежи

- •Орографические рубежи

- •Геологические рубежи

- •Границы оледенений как ландшафтные рубежи

- •Геоморфологические рубежи

- •Долины рек и ландшафтные рубежи

- •Основные вопросы ландшафтного районирования юга русской равнины*

- •География типов местности. Провинции-аналоги

- •Динамика ландшафта

- •Проблема динамики ландшафтных комплексов Из истории проблемы. Ее современное состояние

- •Хорологическая динамика

- •Структурная динамика

- •Временная динамика и ее виды

- •Направленная динамика, или динамика развития

- •Генетические виды динамики ландшафтных комплексов

- •Географическая зональность

- •Природная зональность и ее ландшафтные проявления Из истории вопроса

- •Ландшафтная зональность

- •Ритмичность динамики, развитие и зональность ландшафтных комплексов

- •Географические циклы развития биострома и периодическая система географических зон

Генетические виды динамики ландшафтных комплексов

Видимые, точнее, поддающиеся вашему «исследованию проявления динамики ландшафтов вызваны суммой многих слагаемых, но из числа последних всегда можно выделить ведущий фактор и уже по нему различать генетические виды динамики ландшафта.

Выделим здесь 6 генетических видов динамики ландшафтных комплексов.

Спонтанная динамика – динамика саморазвития, протекающая в силу внутренних причин, без влияния внешних факторов. Она близко соответствует эндоэко-генетичесиим, или автогенным, сукцессиям фитоценологов [Работнов Т. А., 1983]. Под эндоэкогенетическими сукцессиями В. Н. Сукачев (1950, с. 460) понимал «изменение растительности вследствие изменения среды самими растениями в результате их жизнедеятельности и, вообще, благодаря развитию биогеоценоза в целом».

Классический пример спонтанной динамики – зарастание озер, превращение их сначала в низинное, затем в переходное болото, наконец, формирование вер-хового сфагнового болота с атмосферным питанием, возникновение на нем грядово-мочажинных комплексов и настоящих озер с торфянистыми берегами.

К спонтанной динамике относятся многолетние сукцессии, возникающие на гарях в еловой тайге. Гарь первоначально захватывается быстрорастущими и светолюбивыми березой и осиной; через некоторое время под их пологом появляется ель, формируется смешанное елово-березовое 'насаждение; достигнув верхнего яруса, ель создает густое затенение и окончательно вытесняет березу с осиной.

Аналогичный процесс протекает в среднеазиатских пустынях при зарастании развеваемых песков. Пионером в закреплении песков выступают злак аристида Карелина (Aristida Karelini), кустарники кандым и песчаная акация (Ammodendron). На полузакрепленных ими песках разрастается песчаная осока (Сагех physodes). Она иссушает почву и этим вызывает отмирание селина. и других пионеров-пескозакрепителей. Их замещают новые кустарники, в том числе джузгун и белый саксаул, образующие устойчивые группировки.

В Субарктике и умеренном поясе в механизме спонтанной динамики комплексов заметную роль играет перераспределение снежного покрова, обусловленное неровностями рельефа, высотой и густотой растительного покрова. Из перераспределения снежного покрова Г. И. Танфильев (1894, 1911) делает далеко идущие выводы о наступании тундры на лес (заболачивание лесных опушек) и наступания леса на степь (выщелачивание черноземов на опушках под влиянием снежных сугробов). Если общие выводы Г. И. Танфильева о причинах смещения зон сейчас вызывают сомнение, то частные случаи проявления динамики комплексов под влиянием сугробов снега несомненно имеют место в природе.

B. В. Крючков (1972) описывает циклическую спонтанную динамику («автоколебания») фаций на севере Енисейско-Пясинской лесотундры. Вершины холмов здесь одеты кустарниково-лиственничным редколесьем. С течением времени редколесья становятся плотнее и выше, в них больше задерживается снега, увеличивается мощность мохово-торфянистого покрова, утоньшаетея оттаивающий летом деятельный слой почвы. Все это приводит к отмиранию деревьев и кустарников, а потом и деградации мохово-торфянистого покрова. В итоге редколесье замещается пятнистой тундрой. Снег не задерживается на ее поверхности, а деятельный слой почвы в летнее время увеличивается, что создает 'благоприятные условия для последующего проникновения сюда кустарников и деревьев.

Идея спонтанной динамики лежит в основе гипотезы С. И. Коржинского (188'8, 1891) о наступании хвойной тайги на широколиственные леса, широколиственных лесов на степь; на нее опирается концепция В. Р. Вильямса (1947) о послеледниковом развитии ландшафтов территории СССР в направлении: тундра •— лее – болото – степь – пустыня; она использована Г. 3. Гроссетом (1930) при разработке

циклической гипотезы (гипотезы '«естественного севооборота») во взаимоотношениях леса и степи. Не давая оценки взглядов С. И. Коржинского, В. Р. Виль-ямса и Г. Э. Гроссета, имеющих сейчас в основном исторический интерес, укажем, что их работы служат примером (удачным или неудачным, это другое дело) привлечения спонтанной динамики для решения проблемных вопросов развития ландшафтов.

Обращаясь к спонтанной динамике, не следует забывать, что «эндоэкогенез не происходит вне влияния внешних условий, он всегда 'сочетается с экзоэкогене-зом» [Работнов Т. A., 1983, с. 225], другими словами, спонтанная динамика протекает на фоне других генетических видов динамики, вызванных внешними по отношению к ландшафту факторами.

Климатогенная динамика, обусловленная колебаниями климата различной продолжительности. Как утверждает М. С. Эйгенсон (1963), сейчас установлены солнечные ритмы в 3, б—6, 30—<50, 160—180 лет, в несколько (2, 3, 6) столетий, два тысячелетия (точнее, в 1>800 лет)(; предполагают существование солнечных ритмов во много тысячелетий, в миллионы лет. Анализ изменений чисел Вольфа (пятнообразовательной деятельности Солнца) показывает, что за последние 230 лет наблюдалось почти три вековых цикла, осложняемых внутривековыми колебаниями продолжительностью 9—>14 лет [Кукушкина В. П., Шевнин А. П., 1982]. Вековые и более продолжительные климатические ритмы предстают перед нами в форме направленной динамики. Ландшафтные проявления климатоген-ной направленной динамики нашли обобщение у А. В. Шнитникова (1957). Особенно полно и убедительно показан им ритм в 1800—1900 лет.

Тектогенная динамика, вызванная неотектоничес-КИ'МИ движениями. Подобно климату, в неотектонических движениях прослеживаются ясно .выраженные циклы продолжительностью от нескольких лет до многих миллионов лет. Под влиянием неотектоники на земной поверхности совершается непрерывный процесс всеобщей трансформации ландшафтов. Современная трансформация может быть унаследованной, гармоничной с предшествующим ходом развития и неунас-ледованной, дисгармоничной [Мильков Ф. Н., 1967а].

Даже на платформенных равнинах, где скорость современных движений невелика – на Русской равнине от 1—2 до 10—12 мм в год – неотектоничеекие движения следует учитывать не только при долгосрочном прогнозировании развития ландшафтов, но я при строительстве долговременных промышленных объектов.

Геоморфологическая динамика, обусловленная как самими формами рельефа (динамика склонов), так и экзогенными рельефообразующими процессами – водной и ветровой эрозией, нивацией, экзарацией, абразией.

Биогенная динамика, связанная с деятельностью животных как компонента ландшафтных комплексов. Следует различать два вида биогенной динамики: циклическую динамику и динамику функционирования.

Циклическая динамика обусловлена колебаниями численности популяций с чередованием подъемов и спадов через определенные интервалы от нескольких лет до десяти и более. С. С. Четвериков (Ш05) на примере -насекомых говорил о существовании «волн жизни» с «приливами жизни» и «отливами жизни». О периодичности вспышек массового размножения животных писали многие – Ф. Кеппен (1870), Б. С. Виноградов (1934), А. Н. Формозов (1935), Н. И. Калабухов (1935), Н. П. Наумов (1948), И. Я. Поляков 1(1949), А. А. Максимов (1984).

В период массового размножения некоторые виды могут оказывать существенное воздействие на функционирование и даже само существование отдельных ландшафтных комплексов. Так, размножение в огромных количествах (без строгой периодичности) дубовой листовертки, непарного и кольчатого шелкопряда и других насекомых вредителей леса не раз вызывало усы-хание дубрав в лесостепной зоне. В годы «мышиной 'напасти» сильно размножившиеся мышевидные грызуны выедают многолетние злаки с их дерновинамй, вызывая тем самым образование в степях зоогенных перелогов.

У некоторых млекопитающих Арктики и Субарктики колебание численности происходит с такой строгой повторяемостью, что не составляет труда прогнозировать величину популяций на несколько лет вперед. По наблюдениям на мысе Барроу (Аляска), плотность популяции леммингов колеблется с периодичностью 3—5 лет, с различиями численности пиков .и спадов в 100 раз ,и более. Единого мления о причинах циклических колебаний численности популяции у экологов нет. Колебания эти слишком упорядочены, чтобы их можно было относить за счет одних лишь изменений в среде. Наиболее правдоподобным представляется объяснение, согласно которому циклы связаны с взаимодействиями «хищник – жертва» [Риклефс Р., 1979, с. 244—245]. Но и это объяснение трудно применимо, например, к вспышкам численности насекомых. Скорее всего, колебания численности животных есть результат внешней среды и генных изменений в организме, 'Нами ДО' конца не распознанных.

Биогенная динамика функционирования свойственна ландшафтам с относительно устойчивой численностью популяций. Птицы, насекомые, млекопитающие принимают активное участие во внутри- и межкомплексном обмене веществом и энергией. Особенно разностороннее и выразительное воздействие на динамику ландшафта оказывают некоторые группы животных, такие ка,к речные бобры и грызуны-норники. Бобры известны как рубщики леса и строители прудов-плотин на речках. Что касается грызунов-норников и их роли е динамике степных и пустынных ландшафтов, то вот .несколько впечатляющих примеров. В пустынях Северного Прикаспия только число нор малого суслика составляет в среднем 500—600 и даже 1000 на 1 га. Суслики ежегодно перемещают в верхний слой солончаковых солонцов 24 кг/га легкорастворимых солей, 58 кг/га кальция, 10 кг/га алюминия, 8 кг/га серы [Абатуров Б. Д., 1980]. Способствуя накоплению в поверхностных слоях солонцовых почв гипса и карбонатов, суслики препятствуют развитию солонцового процесса, а в черноземах и каштановых почвах противостоят выщелачиванию карбонатов. В луговой Стрелецкой степи под Курском слепыши (Spalax microphtalmus) выносят в корнеобитаемый слой почвы количество кальция, соизмеримое с его количеством, изымаемом ежегодно растителыностью [Злотин Р. И., Ходашова К. С., 1974].

Известно немало случаев, когда в силу тех или иных причин животные становятся виновниками корен-дои перестройки ландшафтных комплексов, чаще всего в сторону их регрессивного развития. Завезенный в Австралию и Новую Зеландию кролик стал иастоящим бедствием для этих стран. «Кролики систематически уничтожают не только злаки, но и кусты, и молодые деревья, ,на которых они с аппетитом обгладывают кору. Эти потравы сильно изменяют и обедняют растительный покров, что в свою очередь приводит к эрозии почв, тем более опасной, что вся земля изрыта кроличьими норами» [Дорст Жан, 1968, с. 288]. Сотни миллионов экспортировавшихся из Австралии шкурок кролика «и в коей мере не восполняли ущерба, наносимого этим зверьком экономике страны. Уменьшить численность кроликов в Австралии удалось только в 50-х гг. с помощью искусственно вызванного миксоматоза – вирусного заболевания. Другой пример – полное истребление местной растительности на о. Св. Елены козами, завезенными туда в XVI столетии; истребление растительности сопровождалось на острове катастрофическим 'смывом почв и ростом эрозионного рельефа.

Антропогенная динамика, вызванная деятельностью человека. Создание культурных ландшафтов – посевов, садов, лесокультур, прудов и водохранилищ, пастьба скота сопровождаются активизацией многих динамических процессов, ведущих к образованию сопутствующих, в большинстве своем акультурных ландшафтов – • оврагов, оползней, вторичных солончаков на орошаемых землях, развеваемых песков. Сложные динамические явления развертываются на отвалах и терриконах, возникающих в местах добычи полезных ископаемых. Человек является вольным или невольным источником сукцеесионных динамических явлений во многих современных ландшафтах Земли.

Антропогенным ландшафтам свойственна та же структура динамики развития, что и естественным. Проиллюстрируем сказанное на двух типах антропогенных ландшафтов, принадлежащих к разным классам.

У карьерно-отвальных комплексов фаза ускоренного (революционного) развития совпадает с временем антропогенной аккумуляции – насыпки отвалов из вскрышных пород. Замедленная (эволюционная) фаза

начинается с ускоренного этапа: «а протяжении первых 16—20 лет происходит усадка и стабилизация отвалов, биоценозы претерпевают ряд коротких сукцес-еионных смен. Замедленный этап эволюционной фазы развития отвалов характеризуется резким ослаблением геоморфологических процессов, прекращением сук-цессионной динамики и формированием устойчивых биоценозов, сходных с зональными.

У водохранилищ ускоренная (революционная) фаза развития приходится на момент его заполнения. Ускоренный этап эволюционной фазы на крупных водохранилищах длится 20—40 лет и знаменуется активной перестройкой береговой полосы, становлением на •мелководьях новых группировок гидрофильной высшей растительности, «цветением» воды из-за массового развития сине-зеленых водорослей, сменой преобладающих видов в ихтиофауне. С наступлением замедленного этапа эволюционной фазы геоморфологические процессы в береговой полосе ослабевают, стабилизируются растительность и животный мир.

Мера динамичности ландшафтных комплексов

Динамика у разных ландшафтных комплексов протекает с неодинаковой интенсивностью и скоростью. В литературе привычны такие выражения, как динамичные комплексы, малодинамичные комплексы и т. п., но строго определенного содержания в эти понятия никто не вкладывает.

Интенсивность и скорость динамики – понятия близкие, но не однозначные. Интенсивность характеризует динамику функционирования с точки зрения размеров вещества и энергии, участвующего в обменных процессах. Отражая количественную сторону функционирования комплекса, сама интенсивность динамики не имеет (по крайней мере, на сегодня) точных количественных критериев для расчленения ее на градации по степени выраженности. Даже самое общее деление интенсивности динамики на высокую и низкую до сих пор носит сугубо субъективный характер.

В связи с изложенным представляет интерес концепция А. А. Григорьева '(1946) об интенсивности физико-географического процесса (см. с. 11 – 12). В свое время учение А. А. Григорьева о физико-географическом процессе подверглось резкой и не во всем оправданной критике. Считая ландшафт внешним выражением физико-географического процесса, А. А. Григорьев якобы отрывал последний от его материальной основы. Физико-географический процесс А. А. Григорьева – это по существу динамика функционирования ландшафтного комплекса и оторвать, тем более противопоставить ее ландшафту просто невозможно.

Подход А. А. Григорьева к определению максимальной интенсивности физико-географического процесса страдает одностронностью. Соотношение тепла и влаги, биологическая продуктивность – не единственные показатели интенсивности динамики ландшафта. Интенсивно протекающая динамика свойственна всем аридным ландшафтам, с их резкими суточными и годовыми перепадами температуры воздуха, энергичным физическим выветриваниям горных пород, активной деятельностью эолового фактора и подвижностью эоловых форм рельефа, достаточно высоким малым биологическим кругооборотом зольных веществ в почве. Высокой интенсивностью динамики отличаются ландшафты с резкими сезонными различиями в увлажнении – саванны, муссонные области тропиков. Наконец, интенсивность динамики ландшафтов растет вместе с ростом глубины и расчлененности рельефа – на возвышенностях она выше, чем на низменностях, в горах больше, чем на равнинах.

Обобщая сказанное, можно сделать следующее заключение: при прочих равных условиях, интенсивность динамики ландшафта тем выше, чем: а) ближе к оптимальному соотношению тепла и влаги (сумма годовых осадков равна величине испаряемости) в зонах с гумидным и семигумидным климатом; б) больше суточные и годовые амплитуды температуры воздуха в зонах с аридным климатом; в) контрастнее сухие и влажные сезоны года в тропических зонах; г) сильнее расчлененность рельефа.

Скорость динамики отражает время, потребное для структурных изменений в ландшафтном комплексе. Она находится в прямой связи с охарактеризованными ранее ускоренными и замедленными фазами и периодами развития.

-Выше были рассмотрены лишь самые общие вопросы динамики ландшафта, познание которой – первый и необходимый шаг «а пути к оптимизации и прогнозированию развития ландшафтных комплексов. Динамика – свойство любого ландшафтного комплекса, каким бы устойчивым он не казался на первый взгляд. Сама же динамика ландшафта – одна из конкретных иллюстраций важнейшего положения марксистско-ленинской философии: «В мире нет ничего, кроме движущейся материи» [Ленин В. И., т. 18, с. 181].

'Вряд ли можно оспаривать утверждение 3. А. Маркуса (1937, с. 361), что «в основе развития ландшафта лежит принцип причинности». Его справедливость подтверждается разнообразием генетических видов динамики ландшафтных комплексов. Хотим обратить внимание на другое: необходимым условием для проявления динамики служит контрастность сред – морфологические, межкомпонентные и межкомплеконые различия, сопровождающиеся активным обменом вещества и энергии [Милыдав Ф. Н., 1968]. Контрастность повсеместна, повсеместна и динамика ландшафтных комплексов.

Углубленное изучение динамики ландшафта, особенно динамики функционирования, – задача немногочисленных пока физико-географических стационаров. Однако первые шаги на пути изучения динамики ландшафта доступны любому коллективу географов. Здесь мы имеем в виду составление «календарей природы», раскрывающих фенологию ландшафта в широком смысле слова.

физико-географический ландшафт как пятимерная парадинамическая геосистема

В последние два десятилетия вслед за выступлением В. Б. Сочавы (1963) понятие геосистемы стало одним из наиболее распространенных в физико-географической литературе. 'Время это совпало с широким внедрением системных исследований в естественные и социальные науки и, к чести физической географии, она ,в этом вопросе не оказалась в числе отстающих.

О содержании понятия геосистемы написано много [Александрова Т. Д., Преображенский В. С., 1978; Беручашвили Н. Л., 1972; Исаченко А. Г., 1981; Ра-ман К. Г., 1972; Солнцев В. Н., 1981а; -Сочава В. Б., 1078, и др.]. За небольшим исключением, геосистему принято считать синонимом ландшафта. Наиболее полно эта мысль выражена В. Н. Солнцевым (1981, с. 40): «Комплексная физическая география – это наука о системах, именуемых ландшафтами». О широкой практике отождествления природного комплекса с геосистемой указывал Ю. П. Михайлов (1976).

М. Д. Шарыгин и А. И. Зырянов (1984, с. 52) признают, что за одним из типов геосистем «закрепился термин ландшафт».

В недавно опубликованном международном толковом словаре «Охрана ландшафтов» (1982) на с. 108 прозвучало утверждение, которое не может не вызвать беспокойства за судьбу термина «ландшафт»: «В географической литературе отмечается тенденция к вытеснению слова «ландшафт» термином геосистема». Авторы словаря допускают, что термин ландшафт все же сохранится и, вероятно, на длительный период, но не из-за принципиальных различий с термином геосистема, а в силу чисто практических соображений, связанных с его заменой.

Является ли геосистема синонимом ландшафта – вопрос более чем принципиальный для физической географии. Простая замена одного распространенного термина другим ослабляет позиции физической географии и, во всяком случае, не способствует самому внедрению системных методов в изучение природных комплексов.

Геосистема (географическая система) – понятие родовое как по отношению к системам вообще (семейству), так и к ландшафтной системе (виду). Род геосистем исключительно разнообразен. Любые два и более географических объекта, взаимодействующих между собой, уже образуют геосистему. В равной мере геосистемой являются географическая оболочка – мантия Земли, океан – атмосфера, почва – растительность, растительность – животный мир, русло реки – берег, лесной массив – поле (степь). Родовое разнообразие

геосистем еще более возрастет, если к ним отнести и •взаимодействующие экономико-географические объекты.

Свойства геосистемы как родового понятия – предмет особого разговора. Охарактеризуем здесь особенности лишь одного их вида – ландшафтных систем.

О том, что природный ландшафт представляет систему, писали едва ли не первые его исследователи. Еще в 1930 г. Н. А. Евтюхов (1930, с. 4) давал такое определение ландшафта: «Под ландшафтом понимается такой комплекс явлений природы, отдельные части которого находятся в тесной связи и зависимости друг от друга, объединены общими условиями, а вся система находится в состоянии подвижного равновесия» (курсив наш. – Ф. М.). Особенно ярко системный подход к изучению ландшафта проявился у Л. Г. Раменского (1938). А. Г. Исаченко (19716, с. 317) признает, что «идеи Л. Г. Раменского заставляют подходить к ландшафту как к сложной динамической системе». Б. Б. Полынов (1952, с. 382) характеризовал ландшафт как •незамкнутую сложную систему «часто диаметрально противоположных сил».

В конце 60-х гг. нами было дано следующее определение ландшафтного комплекса [Мильков Ф. Н., 19696, с. 12]: «Ландшафтный (природно-территориальный) комплекс есть саморегулируемая и самовосстанавливаемая незамкнутая система взаимосвязанных компонентов и комплексов более низкого ранга, функционирующая под воздействием одного или нескольких компонентов, выступающих в роли ведущего фактора». В настоящее время такое определение представляется недостаточным, так как не говорит о важнейшей отличительной черте ландшафтной системы – ее пятимерности. Указания на пятимеряую природу ландшафтной системы, если «е прямые, то косвенные, содержатся в ряде работ последних лет [Исаченко А. Г., 198L; Раковская Э. М., 1580; Раман К. Г., 1972 и др.]. Под пятимерностью подразумевается функционирование в ландшафте пяти достаточно обособленных и в то же время тесно взаимосвязанных парадинамичес-ких систем (рис. И). Понятие меры, таким образом, употребляется нами не в строго метрологическом смысле.

Первая система – внутренняя компонентная. Это вертикальная система, ограниченная рамками ландшафтной сферы Земли, (включающей почвы с современной «орой выветривания и биостром с приземными слоями воздуха [Мильков Ф. Н., Ш70а]. Систему эту можно именовать, вслед за В. Н. Сукачевым, биогеоценологической; в ней осуществляется фотосинтез, сопровождающийся образованием и накоплением в ландшафте органического вещества.

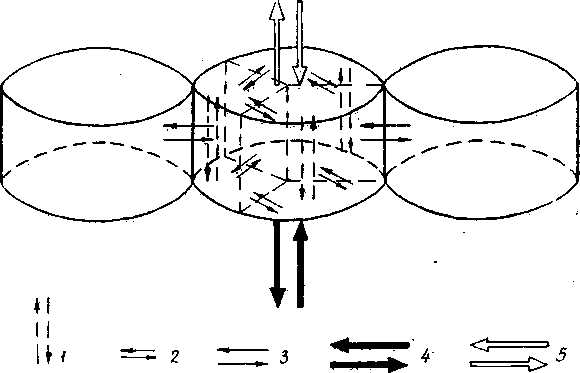

Рис. 11. Структура ландшафта как пятимерной паради-яами'ческой системы. .Потоки вещества и энергии в субсистемах: / – внутренней комплексной; 2 – внутренней структурно-морфологической; 3 – внешней комплексной; 4 – подстилающей литогенной; 5 – внешней воздушной. Границы: 6 – структурных частей; 7 – ландшафтного комплекса

К компонентам ландшафта, а следовательно и членам (Внутренней компонентной системы, принято относить горные породы, поверхностные и подземные воды, воздух, почвы, растительность, животный мир. Все эти .компоненты в той или иной 'Концентрации -встречаются •во всей толще ландшафтной сферы (от нескольких десятков метров до 100 – 150 м в наземных условиях), но в зависимости от их соотношения последняя распдается .на несколько вертикальных ландшафтных горизонтов. Такими горизонтами сверху вниз являются: 1) воздушный, 2) надземно-биостромный, 3) подземно-биостромный, или биопедостромный; 4) литогенный. Выделение одного из них, биопедостромного, требует пояснения.

Ранее нами [Милъков Ф. Н., 1970а] в вертикальной структуре ландшафтной сферы Земли выделялись подстилочный и почвенный горизонты. Но почвы – это вместилища значительной, если ие сказать большей части биострома ландшафта. В тундровой, степной, полупустынной и пустынной зонах подземная часть фитомассы заметно превышает надземную. Что касается зоомассы, то преобладающая часть ее почти во всех зонах, включая и лесные, сосредоточена в почве [Чернов Ю. П., 1975]. Именно поэтому следует говорить не о почвенном, а о подземно-биоетромном или биопедост-ромном горизонте ландшафта. В этом случае подстилка, несмотря «а ее своеобразие, должна рассматриваться как составная часть биопедострома, скорее всего, на правах яруса, или лодгоризонта. Биопедостром – совершенно целостное природное образование; это если и система, то система особого рода, существование пространственно совместимых членов которой немыслимо отдельно друг от друга.

Литогенный горизонт слагается из подпочвы (почвообразующей породы) и современной коры выветривания, достигающей местами (влажные тропики) значительной мощности.

Все четыре ландшафтных горизонта выступают по отношению друг к другу как четко обособленные контрастные среды, что обусловливает между ними активный обмен веществом и энергией. Для внутренней компонентной системы свойственны вертикальные встречные потоки вещества и энергии. Они – отражение круговоротов воды, углерода, азота и биогенных элементов, достаточно хорошо изученных для некоторых экосистем [Дювинье П. и Танг М., 1968].

Точка зрения на ландшафт как внутреннюю компонентную систему нашла отражение в работах Л. С. Берга, утверждающего, что в географическом ландшафте все компоненты его 'Сливаются в единое гармоническое целое [Берг Л. С., 1947а].

Вторая система – внутренняя структурно-морфологическая. Ландшафтный комплекс любого таксономического ранга состоит из более мелких структурных (морфологических.) единиц: район (ландшафт в узком смысле некоторых авторов) – из местностей и урочищ, провинция – из районов, зона – из провинций, страна – из зональных и горных областей. Взаимодействие структурно-морфологических единиц между собою, их парадинамические взаимосвязи во многом определяют специфические черты всего ландшафтного комплекса. Именно такой структурно-морфологической системой видит ландшафт Н. А. Солнцев (19496, с. 65): «Ландшафт есть закономерно построенная .система более мелких территориальных комплексов».

Третья система – внешняя комплексная. Эта система выражает взаимодействие ландшафта с другими комплексами. Наиболее глубоко оно проявляется на границе со смежными комплексами. Здесь в ряде случаев формируются специфические переходные комплексы типа предгорных ландшафтов, ландшафтов барьерного подножия и дождевой тени. Аналогичные комплексы, только меньшего масштаба, известны на равнинах, на стыке возвышенностей и низменностей, таких, например, как Клинско-Дмитровская гряда и Верхневолжская низина, Валдайская возвышенность и Приильменская низменность. Чаще, однако, взаимодействие ландшафта со смежными комплексами оказывается не таким явственным, оно прослеживается в малозаметном на первый взгляд обмене грунтовыми водами, воздушными приземными потоками, элементами флоры и фауны.

Четвертая система – внешняя воздушная. Через нее поступает в ландшафт и излучается ландшафтом солнечная радиация, осуществляется взаимодействие ландшафта с отдаленными комплексами. Одно из важнейших проявлений взаимодействия с отдаленными комплексами – непрерывная смена в данном ландшафте географических типов воздушных масс. Арктический, континентальный и морской воздух умеренных широт, субтропический воздух сохраняют специфические черты (температуру, влажность, прозрачность) за тысячи километров от мест своего происхождения, вследствие чего любой ландшафтный комплекс, расположенный где-нибудь .в Подмосковье или на Южном Урале, попеременно испытывает на себе воздействие холодной Арктики, влажной Атлантики и жаркого Средиземья.

Внешняя воздушная система – канал, по которому протекает перенос тепла и влаги Атлантики в глубинные ландшафты Евразпи, арктического и сибирского холода (в зимнее время) в Среднюю Азию и на юг Русской равнины.

Помимо адвекции тепла и влаги в функционировании ландшафтных комплексов существенную роль играют вынос и аккумуляция солей и минерального вещества, осуществляемые через внешнюю воздушную систему. Основные очаги эоловой пыли – пустыни, распаханные поля, города; океаны и моря снабжают наземные ландшафты солями.

Своеобразную роль мощных, но эпизодических поставщиков эоловой пыли играют вулканы. Продукты сильнейших вулканических извержений, например Кракатау в 1883 г. или Эль-Чичона в 1982 г., разносятся по всему земному шару и через внешнюю воздушную систему в том или ином виде аккумулируются всеми, в том числе и самыми удаленными от места взрыва, комплексами ландшафтной сферы Земли. Не исключено, что такие извержения влекут за собой погодно-климатические изменения глобального характера.

Постоянное присутствие пыли в воздушном ярусе ландшафтных комплексов отчетливо фиксируется снежным покровом, загрязненность которого становится особенно заметной весной, при его стаивании. Эоловая пыль обеспечивает жизнь диатомовым водорослям на старых многолетних льдах Арктики. В Субарктике и умеренных широтах она поставляет азот и зольные элементы растущим верховым (сфагновым) болотам, своим составом во многом определяя качество образующегося торфа [Пьявченко Н. И., Сябирева 3. А., 1959].

И, наконец, во внешней воздушной системе протекает активный обмен живого вещества между отдаленными комплексами. Наглядный пример тому – сезонные миграции птиц, с помощью которых связываются ландшафты разных географических зон и лоясов. У древесной и травянистой растительности это находят выражение в разносе семян ветром. Так, семена ели переносятся по снежному насту ;на 8—10 км [Сукачев В. П., 1934].

Пятая система – подстилающая литогенная. В ней 'Проявляется взаимодействие ландшафта с литогенной основой, распространяющееся на всю земную кору и мантию. Процессы, протекающие в мантии я земной коре, находят отражение в ландшафте е форме землетрясений, явлений вулканизма, выхода на поверхность минеральных и термальных источников, гейзеров. Свойства горных пород, подстилающих подпочву и современную кору выветривания, влияют на геохимические особенности ландшафта. В свою очередь и ландшафт воздействует на литогенную основу, пополняя во влажных областях запасы подземных вод, активизируя выветривание горных пород. С ландшафтами в той или иной мере связана деятельность микроорганизмов в глубоких (до нескольких тысяч метров) слоях литосферы. Еще теснее связаны с ландшафтом другие живые обитатели подземных вод. Поразительна находка в подземных водах Северной Америки нескольких видов саламандр и рыб. В штате Алабама при бурении колодца слепая Саламандра обнаружена на глубине около 400 м [Сандерсон И., 1979]. Установлено глубокое воздействие антропогенных ландшафтов на литогенную основу. В частности, широко распространено опускание земной поверхности в местах большого забора подземных вод и длительной добычи нефти, известны землетрясения вблизи крупных водохранилищ, обусловленные дополнительными нагрузками на земные слои. Говоря о подстилающей литогенной системе, следует уточнить место пещер в ландшафтной сфере Земли. У ландшафтоведов по этому поводу нет единого мнения. Одни считают пещеры составной частью наземных ландшафтов, другие, следуя взглядам В. И. Вернадского, выделяют их в особую подземную сферу, сопоставимую с наземной, водной и газовой сферами [Вернадский В. И., 1942; Гергедава Б. А., 1983]. Мне представляется, что неглубокие пещеры, не выходящие за пределы современной коры выветривания, составляют часть наземных ландшафтов, более же глубокие пещеры образуют подземный вариант (отдел) ландшафтной сферы Земли, аналогичный наземному, земноводному, ледовому, водно-поверхностному и донному вариантам.

Не все из охарактеризованных систем выполняют одинаковые функции в ландшафте. Внутренние системы – компонентная и структурно-морфологическая – свойственны собственно ландшафту («ядру» ландшафта). Специфические черты взаимодействия компонентов и структурных частей ландшафта определяют его индивидуальность, позволяющую отличать один ландшафт от другого. В этих внутренних системах заложен механизм саморегуляции, хорошо выраженной у естественных ландшафтов. В основе саморегуляции лежит •компонентная и морфологическая взаимообусловленность, функциональная сработанность компонентов и структурных частей. Вследствие саморегуляции в ландшафте развивается тенденция к. самовосстановлению, которая, однако, проявляется далеко не во всех комплексах и с различной полнотой. Классическим примерам самовосстановления ландшафтов – переходу полевой залежи в степную целину, вырубки и гари в ель-иик – противостоит не меньшее число случаев, когда раз нарушенный ландшафт не возвращается к исходному состоянию (саванна на месте истребленного тропического леса, болото на месте вырубленной влажной тайги).

Внешние системы – комплексная, воздушная и подстилающая литогенная – представляют собой поле взаимодействия ландшафта с окружающей средой. Размеры этого поля обширны и для целей познания ландшафта достаточно изучение лишь пограничной, стыковой зоны внешнего поля с ядром ландшафта. Уже проверенным методом изучения 'Стыковой зоны ядра ландшафта с окружающим его внешним полем взаимодействия служит метод приходо-расходных балансов вещества и энергии, применяемый на некоторых физико-географических (я бИ'О'Геоценоло'Гических) стационарах. Характеристики внешнего поля взаимодействия не остаются 'неизменными. Изменения, поступающие в ядро ландшафта через внешние системы, служат импульсом для развития ландшафтного комплекса. Внешняя среда – поле взаимодействия по отношению к ландшафту – выступает системой более высокого порядка, причем «изменения в элементах системы высшего порядка, как указывает Д. Харвей (1974, с. 442), приводят к непосредственным изменениям в значениях элементов, входящих в систему, которую мы изучаем». Внешний импульс накладывается на процессы внутреннего (спонтанного) саморазвития комплекса.

Внутренние и внешние системы, неразрывно связанные между собой, образуют единую пятимерную ландшафтную систему. По отношению к ландшафтной системе они выступают в качестве субсистем. В своей совокупности внутренние и внешние субоистемы раскрывают структурно-динамическую организацию ландшафта, очень сложную и неоднозначную. Следовательно, ландшафтная система (и геосистема в широком смысле) не подменяет термина '«ландшафт»; больше того, употребление геосистемы возможно только при одновременном, параллельном существовании с нею термина «ландшафт». По-видимому, именно на этой позиции стоит А. Г. Исаченко {1981, с. 303): «Оставаясь самим собой, природный территориальный комплекс является одновременно и системой». Понятие «ландшафт» воспринимается прежде всего как пространственная категория, с понятием же ландшафтной системы (геосистемы) мы связываем динамический аспект комплекса.

Как известно, к определению динамики ландшафта существуют разные подходы. При широкой трактовке ее пятимерная система раскрывает один из видов временного типа динамики ландшафтов – динамику функционирования, представляющую моментальный срез во времени всех динамических явлений, протекающих в комплексе (см. главу .«Проблема динамики ландшафтных комплексов»).

Внешние субсистемы свидетельствуют об открытом характере ландшафта как системы. В. Н. Солнцев (1983, с. 7) уточняет: «Ландшафты – - это сверхоткрытые или сквозные системы». Утверждение выглядит чересчур категоричным и если справедливо', то лишь к определенной группе ландшафтов. Любое 'бессточное озе,ро, как и любая замкнутая котловина, уже не может рассматриваться в качестве сверхоткрытой или сквозной системы, и таких комплексов в природе более чем достаточно.

Взгляд на ландшафт как пятимерную систему показывает всю сложность его изучения, особенно в полевых условиях. Даже на так называемых физико-географических стационарах сейчас изучаются лишь некоторые из субеистем, а не система в целом. Не принижая значения проводимых в этом направлении работ, следует признать их ограниченность и неполноту в познании динамической организации ландшафтов. Пока сделаны, быть может, даже не первые шаги, а лишь подступы к познанию этих, по выражению В. Н. Солнцева (1983), сверхсложных систем, какими являются ландшафтные комплексы. В неуспевших еще окрепнуть направлениях i(разделах) ландшафтоведения – морфологии, геохимии, геофизики и биофизики ландшафта уже обнаруживаются тенденции к изоляции. Динамика функционирования ландшафта – тот новый раздел, который, подобно цементу, скрепит морфологию, геохимию, геофизику и биофизику ландшафта в единое целое.

СВОБОДНЫЕ ПОЛЯ И ПРОБЛЕМА ДИНАМИКИ В ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Определение свободного поля. Поле – слово с широким смысловым значением. В. Даль приводит до 10 его толкований. Свое содержание в понятие поля вкладывают математики и физики. Геоботаники обосновывают существование фитогенного поля [Уранов A. A., L965J. Недавно введено понятие географического поля [Альвин Л. М., 1966; Арманд А. Д., 1976; Гуревич Б. Л., Саушкин Ю. Г., 1966], но однозначного определения его в литературе нет. С точки зрения автора, географическое поле есть динамический ареал, область активного воздействия изучаемого объекта (у ландшафтоведов – комплекса) на окружающую среду.

В целом для наземных ландшафтов с развитым биостромом характерны хорошо сформировавшиеся комплексы, находящиеся в замедленной (эволюционной) фазе развития. Им свойственны закрытые, или