- •1 Основы программной инженерии 6

- •2 Процессы жизненного цикла программного средства 33

- •3 Инструменты и методы программной инженерии 184

- •4 Качество и эффективность в программной инженерии 193

- •Введение

- •1Основы программной инженерии

- •1.1Кризисы программирования и возникновение программной инженерии

- •1.2Программная инженерия и сущность инженерного подхода к созданию программного обеспечения

- •1.3Системная инженерия программного обеспечения

- •1.4Управление жизненным циклом программных средств

- •1.4.1Понятие жизненного цикла

- •1.4.2Масштабы программных средств

- •1.4.3Классификация процессов жизненного цикла по исо/мэк 12207

- •1.4.4Стадии разработки программных средств по еспд

- •1.4.5Типичная схема управления процессом создания программного обеспечения

- •1.5Модели жизненного цикла

- •1.5.1Каскадная (водопадная) модель

- •1.5.2Итеративная и инкрементальная модель – эволюционный подход

- •1.5.3Спиральная модель

- •2Процессы жизненного цикла программного средства

- •2.1Управление требованиями к программному обеспечению

- •2.1.1Программные требования

- •2.1.1.1Пирамида требований

- •2.1.1.2Характеристики программных требований

- •2.1.2Процесс управления требованиями

- •2.1.3Извлечение требований

- •2.1.4Анализ программных требований

- •2.1.5Документирование требований

- •2.1.6Проверка требований (верификация и аттестация)

- •2.1.7Измерение программных требований

- •2.2Проектирование программных средств

- •2.2.1Принципы проектирования

- •2.2.2Структура и архитектура программного обеспечения

- •2.2.2.1Архитектурные структуры и точки зрения

- •2.2.2.2Архитектурные стили

- •2.2.2.3Шаблоны проектирования

- •2.2.2.4Семейства программ и фреймворков

- •2.2.3Анализ качества и оценка программного дизайна

- •2.2.3.1Атрибуты качества

- •2.2.3.2Анализ качества и техники оценки

- •2.2.3.3Измерения

- •2.2.4Нотации проектирования

- •2.2.4.1Структурные описания

- •2.2.4.2Поведенческие (динамические) описания

- •2.2.5Подходы и методы проектирования программного обеспечения

- •2.2.5.1Общие подходы

- •2.3Использование uml в программной инженерии

- •2.3.1Основные компоненты uml

- •2.3.2Диаграмма вариантов использования

- •2.3.3Диаграмма классов

- •2.3.4Диаграмма состояний

- •2.3.5Диаграмма деятельности

- •2.3.6Диаграмма последовательности

- •2.3.7Диаграмма кооперации

- •2.3.8Диаграмма компонентов

- •2.3.9Диаграмма развертывания

- •2.4Тестирование программного обеспечения

- •2.4.1Основы тестирования

- •2.4.2Уровни тестирования

- •2.4.2.1Над чем производятся тесты

- •2.4.2.2Цели тестирования

- •2.4.3Техники тестирования

- •3.1 Техники, базирующиеся на интуиции и опыте инженера (Based on the software engineer’s intuition and experience)

- •3.2 Техники, базирующиеся на спецификации (Specification-based techniques)

- •3.3 Техники, ориентированные на код (Code-based techniques)

- •3.4 Тестирование, ориентированное на дефекты (Fault-based techniques)

- •3.5 Техники, базирующиеся на условиях использования (Usage-based techniques)

- •3.6 Техники, базирующиеся на природе приложения (Techniques based on the nature of the application)

- •3.7 Выбор и комбинация различных техник (Selecting and combining techniques)

- •4.1 Оценка программ в процессе тестирования (Evaluation of the program under test, ieee 982.1-98)

- •2.4.4.2Оценка выполненных тестов

- •2.4.5Процесс тестирования

- •2.4.5.1Практические соображения

- •2.4.5.2Тестовые работы

- •2.5Сопровождение программного обеспечения

- •2.5.1Основы сопровождения программного обеспечения

- •2.5.1.1Определения и терминология

- •2.5.1.2Природа сопровождения

- •2.5.1.3Потребность в сопровождении

- •2.5.1.4Приоритет стоимости сопровождения

- •2.5.1.5Эволюция программного обеспечения

- •2.5.1.6Категории сопровождения

- •2.5.2Ключевые вопросы сопровождения программного обеспечения

- •2.5.2.1Технические вопросы

- •2.5.2.2Оценка стоимости сопровождения

- •2.5.2.3Измерения в сопровождении программного обеспечения

- •2.5.3Процесс сопровождения

- •2.5.3.1Процессы сопровождения

- •2.5.3.2Работы по сопровождению

- •2.5.4Техники сопровождения

- •2.5.4.1Понимание программных систем

- •2.5.4.2Реинжиниринг

- •2.5.4.3Обратный инжиниринг

- •2.6Конфигурационное управление

- •2.6.1Управление конфигурационным процессом

- •2.6.1.1Организационный контекст управления конфигурацией по

- •2.6.1.2Ограничения и правила управления конфигурацией по

- •2.6.1.3Планирование при управлении конфигурацией по

- •2.6.1.4План конфигурационного управления

- •2.6.1.5Контроль выполнения процесса управления конфигурацией по

- •2.6.2Идентификация программных конфигураций

- •2.6.2.1Идентификация элементов, требующих контроля

- •2.6.2.2Программная библиотека

- •2.6.3Контроль программных конфигураций

- •2.6.3.1Предложение, оценка и утверждение изменений

- •2.6.3.2Реализация изменений

- •2.6.3.3Отклонения и отказ от изменений

- •2.6.4Учет статусов конфигураций

- •2.6.4.1Информация о статусе конфигураций

- •2.6.4.2Отчетность по статусу конфигураций

- •2.6.5Аудит конфигураций

- •2.6.5.1Функциональный аудит программных конфигураций

- •2.6.5.2Физический аудит программных конфигураций

- •2.6.5.3Внутренние аудиты базовых линий

- •2.6.6Управление выпуском и поставкой

- •2.6.6.1Сборка программного обеспечения

- •2.6.6.2Управление выпуском программного обеспечения

- •3Инструменты и методы программной инженерии

- •3.1Инструменты

- •3.1.1Инструменты работы с требованиями

- •3.1.2Инструменты проектирования и конструирования

- •3.1.3Инструменты тестирования

- •3.1.4Инструменты сопровождения

- •3.1.5Инструменты конфигурационного управления

- •3.1.6Инструменты управления инженерной деятельностью

- •3.1.7Инструменты поддержки процессов

- •3.1.8Инструменты обеспечения качества

- •3.2Методы

- •3.2.1Эвристические методы

- •3.2.2Формальные методы

- •3.2.3Методы прототипирования

- •4Качество и эффективность в программной инженерии

- •4.1Обеспечение качества программного обеспечения

- •4.1.1Качество программного продукта

- •4.1.2Культура и этика программной инженерии

- •4.1.3Значение и стоимость качества

- •4.1.4Повышение качества пс с использованием процессного подхода

- •4.1.5Показатели качества программных средств

- •4.1.6Количественная оценка качества программного обеспечения

- •4.2Модели качества процессов конструирования

- •4.2.1Качество процессов

- •4.2.4Прочие подходы

- •4.3Процессы управления качеством программного обеспечения

- •4.3.1Подтверждение качества программного обеспечения

- •4.3.2Проверка (верификация) и аттестация

- •4.3.3Оценка и аудит

- •4.3.4Характеристика дефектов

- •4.3.5Методы управления качеством программного обеспечения

- •4.4Стандартизация качества программного обеспечения

- •4.4.1Стандарты в сфере программной инженерии

- •4.4.2Стандартизация программных продуктов в еспд

- •4.4.3Виды стандартных программных документов

- •4.4.4Действующие международные стандарты в сфере разработки программных средств и информационных технологий

- •4.5Документирование программных средств

- •4.6Сертификация программных средств

- •4.6.1Правовые акты по сертификации программных продуктов

- •4.6.2Сертификация пс

- •4.6.3Перечень объектов, подлежащих сертификации и их характеристики

- •Заключение Библиография

2.3.5Диаграмма деятельности

При моделировании поведения проектируемой или анализируемой системы возникает необходимость не только представить процесс изменения ее состояний, но и детализировать особенности алгоритмической и логической реализации выполняемых системой операций. Традиционно для этой цели использовались схемы алгоритмов, акцентирующие внимание на последовательности выполнения определенных действий или элементарных операций, которые в совокупности приводят к получению желаемого результата.

Для моделирования процесса выполнения операций в языке UML используются так называемые диаграммы деятельности. Применяемая в них графическая нотация во многом похожа на нотацию диаграммы состояний, поскольку на диаграммах деятельности также присутствуют обозначения состояний и переходов. Отличие заключается в семантике состояний, которые используются для представления не деятельностей, а действий, и в отсутствии на переходах сигнатуры событий. Каждое состояние на диаграмме деятельности соответствует выполнению некоторой элементарной операции, а переход в следующее состояние срабатывает только при завершении этой, операции в предыдущем состоянии. Графически диаграмма деятельности представляется в форме графа деятельности, вершинами которого являются состояния действия, а дугами — переходы от одного состояния действия к другому.

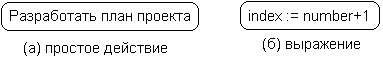

Состояние действия

Состояние действия (action state) является специальным случаем состояния с некоторым входным действием и по крайней мере одним выходящим из состояния переходом. Этот переход неявно предполагает, что входное действие уже завершилось. Состояние действия не может иметь внутренних переходов, поскольку оно является элементарным. Обычное использование состояния действия заключается в моделировании одного шага выполнения алгоритма (процедуры) или потока управления.

Графически состояние действия изображается фигурой, напоминающей прямоугольник, боковые стороны которого заменены выпуклыми дугами (рис. 12). Внутри этой фигуры записывается выражение действия (action-expression), которое должно быть уникальным в пределах одной диаграммы деятельности.

Рис. 24 Графическое изображение состояния действия

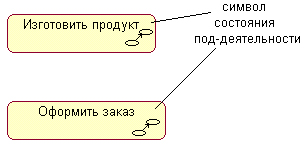

Иногда возникает необходимость представить на диаграмме деятельности некоторое сложное действие, которое, в свою очередь, состоит из нескольких более простых действий. В этом случае можно использовать специальное обозначение так называемого состояния под-деятельности (subactivity state). Такое состояние является графом деятельности и обозначается специальной пиктограммой в правом нижнем углу символа состояния действия (рис. 7.2). Эта конструкция может применяться к любому элементу языка UML, который поддерживает "вложенность" своей структуры. При этом пиктограмма может быть дополнительно помечена типом вложенной структуры.

Рис. 25 Графическое изображение состояния под-деятельности

Переходы

При построении диаграммы деятельности используются только нетриггерные переходы, т. е. такие, которые срабатывают сразу после завершения деятельности или выполнения соответствующего действия. Этот переход переводит деятельность в последующее состояние сразу, как только закончится действие в предыдущем состоянии. На диаграмме такой переход изображается сплошной линией со стрелкой.

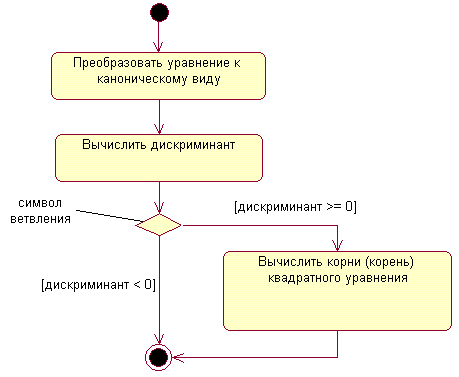

Если из состояния действия выходит единственный переход, то он может быть никак не помечен. Если же таких переходов несколько, то сработать может только один из них. Именно в этом случае для каждого из таких переходов должно быть явно записано сторожевое условие в прямых скобках. При этом для всех выходящих из некоторого состояния переходов должно выполняться требование истинности только одного из них. Подобный случай встречается тогда, когда последовательно выполняемая деятельность должна разделиться на альтернативные ветви в зависимости от значения некоторого промежуточного результата. Такая ситуация получила название ветвления, а для ее обозначения применяется специальный символ.

Графически ветвление на диаграмме деятельности обозначается небольшим ромбом, внутри которого нет никакого текста (рис. 14). В этот ромб может входить только одна стрелка от того состояния действия, после выполнения которого поток управления должен быть продолжен по одной из взаимно исключающих ветвей. Принято входящую стрелку присоединять к верхней или левой вершине символа ветвления. Выходящих стрелок может быть две или более, но для каждой из них явно указывается соответствующее сторожевое условие в форме булевского выражения.

В качестве примера рассмотрим фрагмент известного алгоритма нахождения корней квадратного уравнения. Графически фрагмент процедуры вычисления корней квадратного уравнения может быть представлен в виде диаграммы деятельности с тремя состояниями действия и ветвлением (рис. 14). Каждый из переходов, выходящих из состояния "Вычислить дискриминант", имеет сторожевое условие, определяющее единственную ветвь, по которой может быть продолжен процесс вычисления корней в зависимости от знака дискриминанта. Очевидно, что в случае его отрицательности, мы сразу попадаем в конечное состояние, тем самым завершая выполнение алгоритма в целом.

Рис. 26 Фрагмент диаграммы деятельности для алгоритма нахождения корней квадратного уравнения

Дорожки

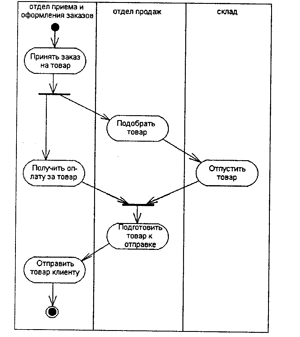

Диаграммы деятельности могут быть использованы для моделирования бизнес-процессов. Применительно к бизнес-процессам желательно выполнение каждого действия ассоциировать с конкретным подразделением компании. В этом случае подразделение несет ответственность за реализацию отдельных действий, а сам бизнес-процесс представляется в виде переходов действий из одного подразделения к другому.

Для моделирования этих особенностей в языке UML используется специальная конструкция, получившее название дорожки (swimlanes) по аналогии с плавательными дорожками в бассейне. При этом все состояния действия на диаграмме деятельности делятся на отдельные группы, которые отделяются друг от друга вертикальными линиями. Две соседние линии и образуют дорожку, а группа состояний между этими линиями выполняется отдельным подразделением (отделом, группой, отделением, филиалом) компании (рис. 15).

Названия подразделений явно указываются в верхней части дорожки. Пересекать линию дорожки могут только переходы, которые в этом случае обозначают выход или вход потока управления в соответствующее подразделение компании. Порядок следования дорожек не несет какой-либо семантической информации и определяется соображениями удобства.

Рис. 27 Фрагмент диаграммы деятельности для торговой компании