- •Введение

- •1 Особенности дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств», ее связь с другими дисциплинами

- •2 История создания и развития курса. Роль российских ученых в его формировании

- •1 Основные положения и научные основы дисциплины

- •1.1 Основные понятия и определения.

- •1.2 Классификация процессов пищевых производств

- •1.3 Закон сохранения массы и энергии. Энергетический и материальный балансы

- •1.4 Законы переноса массы и энергии. Принцип движущей силы

- •1.5 Законы равновесия и принцип оптимизации процессов

- •1.6 Моделирование процессов и аппаратов

- •1.7 Метод анализа размерностей

- •2 Гидромеханические процессы

- •2.1 Основные определения и основы гидравлики

- •2.2 Дифференциальное уравнение равновесия Эйлера

- •2.3 Основное уравнение гидростатики

- •2.4 Некоторые практические приложения основного уравнения гидростатики

- •2.5 Основные задачи гидродинамики

- •2.6 Классификация неоднородных систем и методы их разделения

- •2.7 Материальный баланс процесса разделения

- •2.8 Осаждение в поле сил тяжести (отстаивание)

- •2.9 Осаждение под действием центробежной силы

- •2.10 Основные закономерности осаждения в центробежном поле

- •2.11 Фильтрование

- •2.12. Основы мембранных технологий

- •2.12.2. Методы создания полупроницаемых мембран

- •2.12.3. Схемы аппаратов разделения на полупроницаемых мембранах

- •2.12.4. Технологические расчеты мембранных аппаратов

- •2.13 Общая характеристика процессов перемешивания и смешивания

- •2.14. Перемешивание в жидкой среде

- •2.15 Перемешивание и смешивание сыпучих и пластических материалов

- •2.16 Псевдоожижение (кипящий слой)

- •3 Механические процессы

- •3.1 Измельчение твердых материалов

- •3.1.5.Измельчение в воздушном потоке

- •3.1.5.1. Действие воздушного потока на измельчаемый материал

- •3.1.5.2. Измельчение в струйной мельнице

- •3.1.5.3 Действие воздушных потоков при измельчении в роторной мельнице с зубчатоподобным зацеплением

- •3.2 Сепарирование

- •4 Тепловые процессы

- •4.1 Основы теплообмена в пищевой аппаратуре

- •4.2 Тепловые балансы

- •4.3 Основное уравнение теплопередачи

- •4.5. Теплопередача через цилиндрическую стенку.

- •4.7. Уравнение теплопередачи при прямотоке и противотоке теплоносителей.

- •4.8. Определение температуры стенок.

- •4.9. Нагревание, охлаждение пастеризация и стерилизация.

- •4.10. Выпаривание

- •4.11.Конденсация.

- •5. Массообменные процессы

- •5.1. Классификация и краткая характеристика процессов массообмена.

- •5.2.Сушка пищевых продуктов

- •5.2.1.Свойства влажного воздуха

- •5.2.1.Увлажнение продукта в негерметичной упаковке

- •5.2.3.Формы связи влаги с материалом

- •5.2.4.Показатели влажности материала.

- •5.2.4. Процесс сушки

- •5.3.Сушильное оборудование

- •5.3.1.Способы сушки, реализуемые в сушилках

- •5.3.2.Устройство сушилок

- •Эксплуатационные показатели барабанных сушилок

4.2 Тепловые балансы

Согласно уравнению теплового баланса тепло, отдаваемое более нагретым теплоносителем, затрачивается на нагрев более холодного теплоносителя, и некоторая относительно небольшая часть тепла расходуется на компенсацию потерь тепла аппаратом в окружающую среду. Величина тепловых потерь в теплообменных аппаратах, покрытых тепловой изоляцией, не превышает 3 5 % полезно используемого тепла. Поэтому в расчетах потерями можно пренебречь. Тогда тепловой баланс выразится равенством

![]()

где Q – тепловая нагрузка аппарата;

Q1 – количество тепла отданного более нагретым теплоносителем;

Q2 – количество тепла принятого менее нагретым теплоносителем.

Пусть массовый расход более нагретого теплоносителя составляет G1, его энтальпия на входе в аппарат i1н и на выходе из аппарата i1к. Соответственно расход более холодного теплоносителя – G2, его начальная энтальпия i2н и конечная энтальпия i2к. Тогда уравнение теплового баланса

![]() (1)

(1)

Если теплообмен протекает без изменения агрегатного состояния теплоносителей, то энтальпии последних равны произведению теплоемкости на температуру:

![]()

![]()

![]()

![]()

Величины С1н; С1к и С2н; С2к представляют собой средние удельные теплоемкости более и менее нагретых теплоносителей в переделах изменения температур.

Если теплообмен протекает при изменении агрегатного состояния теплоносителя (конденсация пара, испарение жидкости и др.) или в процессе теплообмена протекают химические реакции, сопровождаемые тепловыми эффектами, то в тепловом балансе должно быть учтено тепло, выделяющееся при физическом или химическом превращении. Так, при конденсации насыщенного пара, являющегося греющим агентом, величина i1н в уравнении (1) представляет собой энтальпию поступающего в аппарат пара, а i1к - энтальпию удаляемого парового конденсата.

В случае использования перегретого пара его энтальпия i1н складывается из тепла, отдаваемого паром при охлаждении от температуры tn до температуры насыщения tнас, тепла конденсации пара и тепла, выделяющегося при охлаждении конденсата.

![]() (2)

(2)

где r – удельная теплота конденсации, дж/кг;

сп и ск – удельные теплоемкости пара и конденсата, дж/(кг град);

tк – температура конденсата на выходе из аппарата.

При обогреве насыщенным паром, если конденсат не охлаждается, то есть tк = tn = tнас, первый и третий члены правой части уравнения (2) из теплового баланса исключаются.

Произведение расхода теплоносителя G на его среднюю удельную теплоемкость С условно называется водяным эквивалентом W. Численное значение W определяет массу воды, которая по своей тепловой емкости эквивалентно количеству тепла, необходимому для нагревания данного теплоносителя на 1 0С, при заданном его расходе. Поэтому если теплоемкости обменивающихся теплом жидкостей (С1 и С2) можно считать не зависящими от температуры, то уравнение теплового баланса (1) примет вид

![]() (3)

(3)

или

![]() (4)

(4)

4.3 Основное уравнение теплопередачи

Общая кинетическая зависимость для процессов теплопередачи, выражающая связь между тепловым потоком Q и поверхностью теплообмена F представляет собой основное уравнение теплопередачи:

![]() (1)

(1)

где К – коэффициент теплопередачи, определяющий среднюю скорость передачи тепла вдоль всей поверхности теплообмена;

![]() – средняя разность температур между

теплоносителями, определяющая среднюю

движущую силу процесса теплопередачи,

или температурный напор;

– средняя разность температур между

теплоносителями, определяющая среднюю

движущую силу процесса теплопередачи,

или температурный напор;

– время.

Согласно уравнению (1), количество тепла, передаваемое от более нагретого к более холодному теплоносителю, пропорционально поверхности теплообмена F, среднему температурному напору и времени .

Для непрерывных процессов теплообмена уравнение теплопередачи имеет вид

![]() (2)

(2)

Из уравнения (1) вытекают единица измерения и физический смысл коэффициента теплопередачи. Так, при F = 1 м2, = 1 град., = 1 сек.

![]()

Таким образом, коэффициент теплопередачи показывает, какое количество тепла (дж) переходит в 1 сек от более нагретого к более холодному теплоносителю через поверхность теплообмена 1 м2 при средней разности температур между теплоносителями, равной 1 град.

4.4. Теплопередача при постоянных температурах теплоносителей через плоскую стенку.

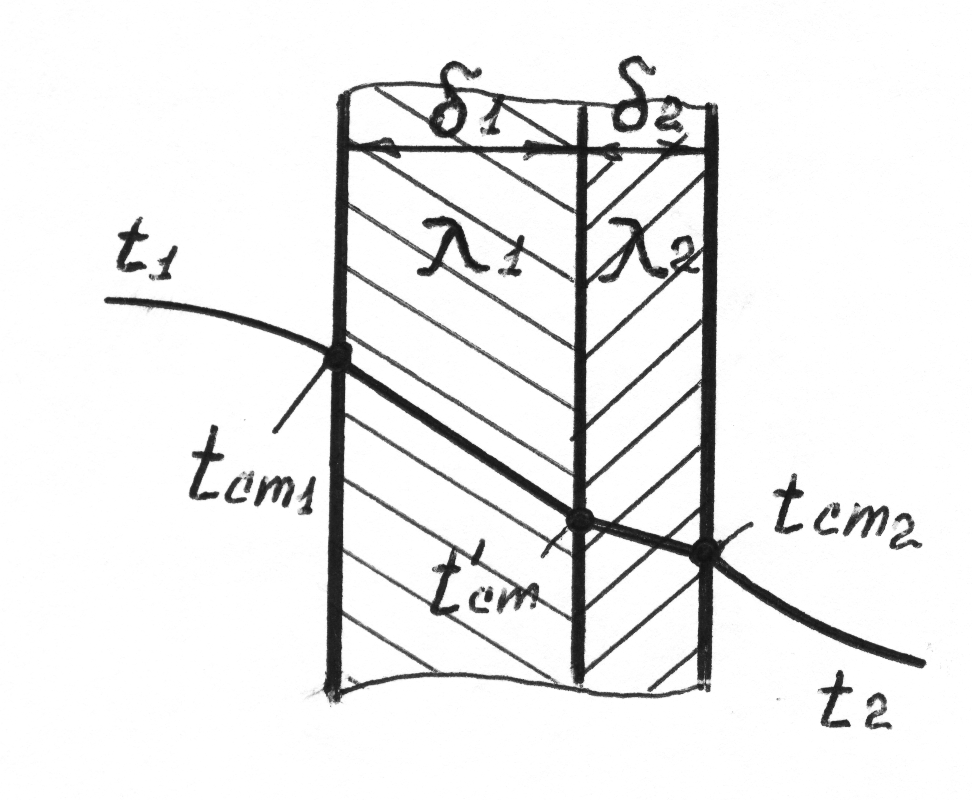

Определим количество тепла, которое передается в единицу времени от более нагретой среды к менее нагретой среде, через разделяющую их стенку, причем t1 > t2.

Рис.4.1.

Стенка

состоит из двух слоев с различной

толщиной и теплопроводностью. Стенка

толщиной

![]() имеет коэффициент теплопроводности

имеет коэффициент теплопроводности

![]() ,

толщиной

,

толщиной

![]() .

Рабочая поверхность стенки F,

процесс теплообмена установившийся.

Следовательно, от более нагретой среды

к стенке, сквозь стенку и от стенки к

менее нагретой среде за одинаковое

время передается одно и то же количество

тепла.

.

Рабочая поверхность стенки F,

процесс теплообмена установившийся.

Следовательно, от более нагретой среды

к стенке, сквозь стенку и от стенки к

менее нагретой среде за одинаковое

время передается одно и то же количество

тепла.

Количество тепла, передаваемого за время от более нагретой среды к стенке, по уравнению теплопередачи (закон Ньютона) составляет

![]()

Количество тепла, проходящего путем теплопроводности через слои стенки (закон Фурье), равно

![]() ;

;

![]()

Количество тепла, отдаваемого стенкой менее нагретой среде

![]()

Полученные выражения могут быть представлены в виде

![]()

![]()

![]()

![]()

Сложив эти уравнения, получим

![]()

или

Первый множитель правой части этого уравнения называется коэффициентом теплопередачи

Соответственно уравнение теплопередачи для плоской стенки при постоянных температурах теплоносителей имеет вид

![]()

и для непрерывных процессов

![]()

Величина обратная к, называется общим термическим сопротивлением

![]()

где ![]() и

и

![]() - термическое сопротивление более

нагретой и менее нагретой среды,

соответственно;

- термическое сопротивление более

нагретой и менее нагретой среды,

соответственно;

![]() - термическое сопротивление многослойной

стенки.

- термическое сопротивление многослойной

стенки.

Термические сопротивления отдельных слоев многослойной стенки могут значительно отличаться по величине, и одно из них, соответствующее слою с теплопроводностью, значительно более низкой, чем теплопроводность других слоев, является определяющим.

При теплопередаче через чистую металлическую стенку (без загрязнений и тепловой изоляции) термическое сопротивление стенки невелико и в первом приближении им можно пренебречь, приняв

.

.

Если

значения коэффициентов теплоотдачи

![]() и

и

![]() значительно отличаются друг от друга,

например

значительно отличаются друг от друга,

например

![]() ,

то 1/

во много раз больше 1/

и величина к

практически определяется значением

.

В этом случае

,

то 1/

во много раз больше 1/

и величина к

практически определяется значением

.

В этом случае

.

.