- •Электроэнергетика: электрические системы и сети методические указания к лабораторным работам

- •Введение

- •Лабораторная работа №1 Ознакомление с конструкциями линий электропередачи и их элементами

- •Конструкция воздушных линий

- •Конструкция кабельных линий

- •Токопроводы

- •Описание лабораторного оборудования и порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы к защите

- •Рекомендуемая литература

- •Лабораторная работа №2 Расчет установившегося режима электрической сети

- •Теоретические положения

- •Исходные данные

- •Описание программы и подготовка к выполнению работы

- •Порядок выполнения работы

- •Заключительные расчеты (обработка результатов)

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы к защите

- •Рекомендуемая литература

- •Лабораторная работа №3 Регулирование напряжения в электрических системах

- •Теоретические положения

- •Подготовка к выполнению работы

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка результатов

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы к защите

- •Рекомендуемая литература

Теоретические положения

Падением

напряжения

на элементе электрической сети

называется

разность комплексов напряжений в начале

и в конце этого элемента

![]() .

.

Потерей

напряжения называется

разность модулей напряжений в начале

и в конце элемента сети

![]() .

.

Падение напряжения связано с током и передаваемой мощностью следующими соотношениями:

![]() ,

(3.1)

,

(3.1)

![]() ,

(3.2)

,

(3.2)

где

Z

–

комплексное сопротивление элемента

сети;

![]() – ток в этом сопротивлении; S*

– сопряженный комплекс передаваемой

мощности; P

и

Q

– соответственно активная и реактивная

мощности; R

и

X

– активное и индуктивное сопротивления;

U

–

напряжение

в начале или в конце данного элемента

сети, фаза которого принята равной нулю

(при приближенных расчетах может

использоваться также номинальное

напряжение).

– ток в этом сопротивлении; S*

– сопряженный комплекс передаваемой

мощности; P

и

Q

– соответственно активная и реактивная

мощности; R

и

X

– активное и индуктивное сопротивления;

U

–

напряжение

в начале или в конце данного элемента

сети, фаза которого принята равной нулю

(при приближенных расчетах может

использоваться также номинальное

напряжение).

Величина ΔUnp называется продольной составляющей падения напряжения; она представляет собой действительную часть падения напряжения. ΔUnon – поперечная составляющая падения напряжения (мнимая часть).

Наличие падений напряжения приводит к тому, что фактические напряжения в узлах сети в общем случае отличаются от номинальных значений. Это отличие характеризуется отклонением напряжения, которое выражается в процентах и определяется по формуле

![]() ,

(3.3)

,

(3.3)

где Uфакт и Uном – фактическое и номинальное напряжение в узле сети.

Наиболее важными являются величины напряжений в тех узлах сети, к которым подключены электроприемники. Установившееся отклонение напряжения на выводах электроприемников относится к основным показателям качества электроэнергии и регламентируется ГОСТ 13109-97 [3.1]. Нормально допустимые значения установившегося отклонения напряжения составляют ±5 %; предельно допустимые (не более 5 % времени работы) равны ±10 %.

Отрицательные отклонения напряжения приводят к нарушению нормальной работы электроприемников, а положительные – к повышенному износу электрооборудования. Кроме того, величина напряжения влияет на потребление реактивной и (в меньшей степени) активной мощности, а также на потери энергии в электрических сетях.

Чтобы обеспечить выполнение требований ГОСТ к отклонениям напряжения, применяются специальные методы и средства регулирования напряжения. Оно производится следующими способами:

1. С помощью генераторов;

2. Путем изменения коэффициентов трансформации

а) у трансформаторов с переключением без возбуждения (ПБВ),

б) у трансформаторов с регулированием под нагрузкой (РПН),

в) у линейных регуляторов;

3. Путем изменения потерь напряжения.

Устройство ПБВ позволяет регулировать коэффициент трансформации путем изменения числа витков (обычно на стороне высшего напряжения) при отключенной нагрузке. Диапазон регулирования напряжения составляет около 10 %.

Устройство РПН предназначено для изменения числа витков обмоток трансформатора при включенной нагрузке. Это главное средство регулирования напряжения в электрических сетях. Диапазон регулирования составляет примерно 20…30 %.

Линейный регулятор – это специальное трансформаторное устройство, предназначенное для создания в сети добавочных ЭДС. Применяется в тех случаях, когда диапазон РПН силовых трансформаторов недостаточен или когда РПН отсутствует.

Регулирование напряжения в центре питания называется централизованным регулированием. При этом меняются напряжения одновременно у многих потребителей. Данный вид регулирования обычно осуществляется с помощью генераторов и трансформаторов с РПН.

Централизованное регулирование напряжения обычно производится по принципу встречного регулирования, под которым понимается регулирование в зависимости от тока нагрузки по следующим правилам:

– в режиме максимальных нагрузок напряжение в центре питания поддерживается на уровне (1,05…1,1)Uном (Uном – номинальное напряжение сети);

– в режиме минимальных нагрузок уровень напряжения в центре питания должен составлять (1…1,05)Uном;

– если мощность в режиме минимальных нагрузок составляет менее 30 % от мощности режима максимальных нагрузок, то напряжение в центре питания поддерживается на уровне Uном.

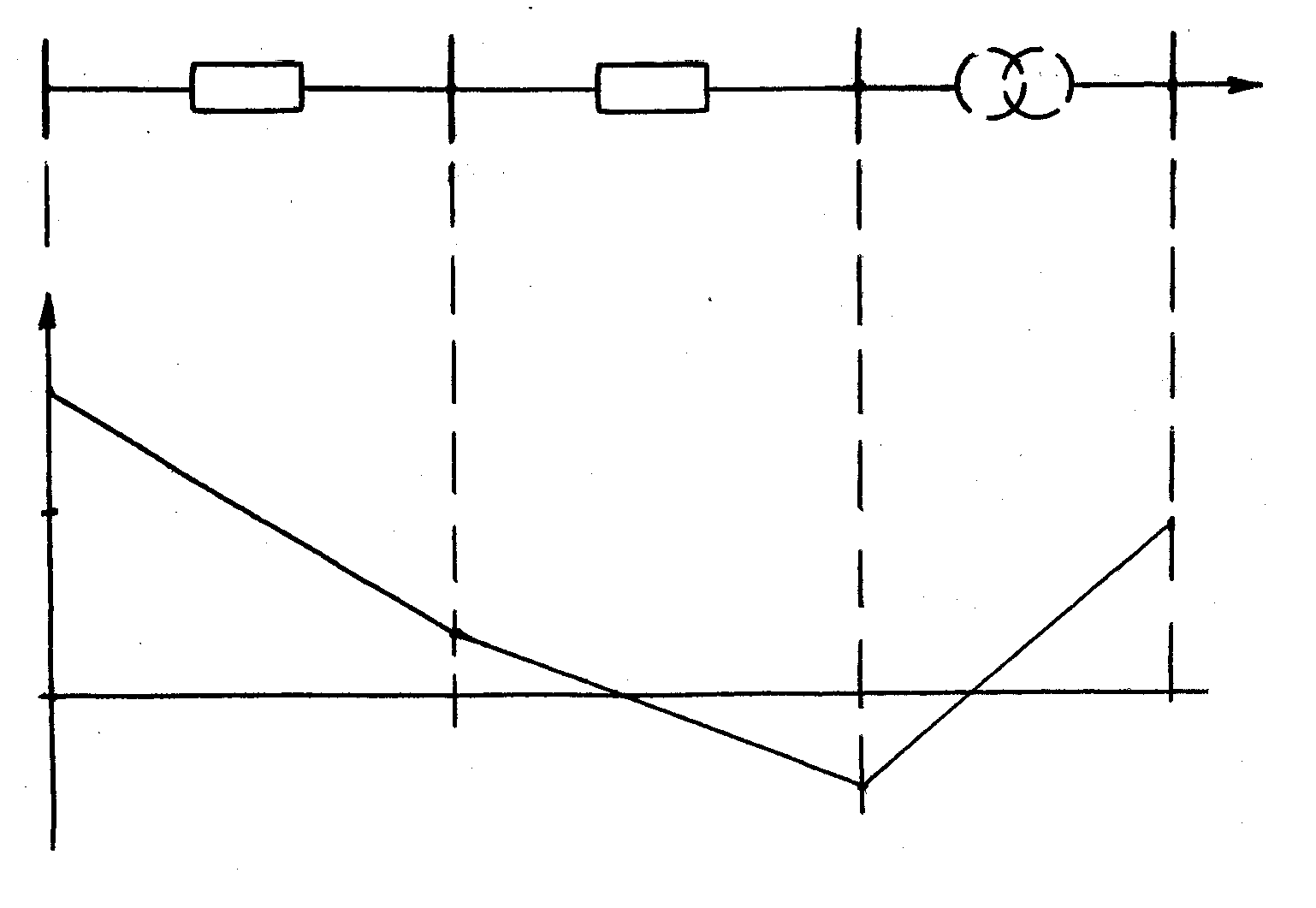

Ниже для примера построен график распределения отклонений напряжения в сети с одной линией и трансформатором (рис. 3.1, 3.2). Номинальные напряжения сети – 110/10 кВ. Фактические напряжения в узлах – U0 = 120 кВ, U1 = 112 кВ, U2 = = 107 кВ, U = 10,5 кВ. Емкости линии и проводимости трансформатора на схеме замещения не показаны, так как для построения данного графика эти элементы схемы не требуются. Отклонения напряжения в узлах сети равны:

![]()

![]()

![]()

![]()

U0

U

Т

ИП

S

Л

Рис. 3.1. Электрическая сеть с одной линией и трансформатором

U0

U1

U2

U

kтр

Zл

Zт

S

ΔUу

5%

0

Рис. 3.2. График распределения отклонений напряжения