- •VIII. Матричный синтез. Процессы самоорганизации §8.1. Репликация днк

- •8.1.1. Репликационные вилки

- •8.1.2. Схема синтеза дочерней днк

- •8.1.3. Механизм расплетения спирали днк

- •8.1.4. Репликоны

- •§8.2. Транскрипция

- •8.2.1. Инициация транскрипции

- •8.2.2. Транскрипция

- •8.2.3. Регуляторные белки

- •8.2.4. Процесс синтеза мРнк

- •8.2.5. МРнк-продукт (транскрипт)

- •8.2.6. Процессинг

- •8.2.7. Матричная рнк

- •§8.3. Трансляция

- •8.3.1. Стадия инициации

- •8.3.2. Стадия элонгации

- •8.3.3. Стадия терминации

л.

VIII. Матричный

синтез. Процессы самоорганизации

л.

VIII. Матричный

синтез. Процессы самоорганизации

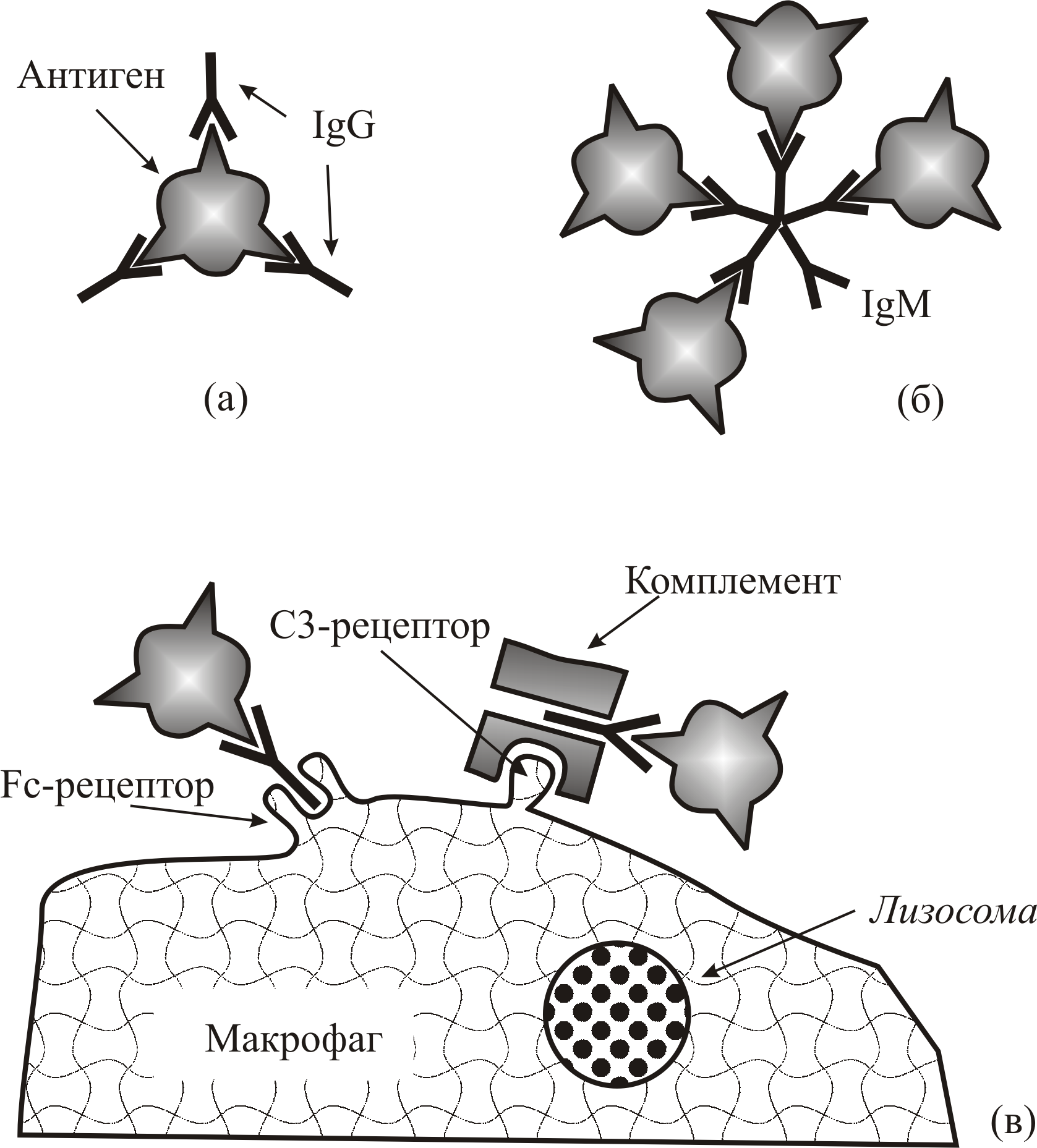

IgG, взаимодействующих с антигенами, и рецепторы С3 для связывания активированного фактора комплемента С3b.

Рис. 7–29. Схемы некоторых иммунных механизмов: нейтрализация (а) и агглютинация (б) антигенов растворимыми антителами; опсонизация и фагоцитоз макрофагами (в), связывающими комплексы антиген-антитело с помощью рецепторов для антител (Fc) и комплемента (С3)

Одни чужеродные частицы обезвреживаются в антитело- и комплемент-специфических реакциях, другие уничтожаются посредством антиген-специфических Т-киллеров и антиген-неспецифических К-клеток. Интерфероны подавляют рост вирусов.

Таким образом, в организме присутствует многокомпонентный взаимосвязанный иммунологический надзор.

Активная иммунизация достигается вакцинацией, которая стимулирует защитные силы организма еще до естественного контакта с антигеном. Введение вакцины (убитых или ослабленных микроорганизмов, образующих антигены, либо самих антигенов) вызывает первичную реакцию. При повторном контакте с этим же антигеном (возможно спустя годы после вакцинации) клеточные и гуморальные защитные реакции развиваются значительно быстрее, поскольку в организме уже имеются клетки иммунологической памяти. При пассивной иммунизации больному вводят антисыворотку против определенного антигена (см. также, с.745–749).

VIII. Матричный синтез. Процессы самоорганизации §8.1. Репликация днк

Процесс самовоспроизведения ДНК, лежащий в основе передачи следующим поколениям генетической информации, называется репликацией (от лат. replication – повторение). На основе представления о молекулах ДНК, как потенциально вечных репликаторах, высказывалась идея о том, что живые организмы – это лишь временные формы существования материи, обеспечивающие вечную жизнь генов: ДНК управляет синтезом белков, а синтезированные белки осуществляют репликацию ДНК.

ДНК – двойная спираль, цепи в которой комплементарны за счет образования уотсон-криковских пар нуклеотидов G–C (гуанин–цитозин) и А–Т (аденин–тимин). Информационное содержание двух цепей ДНК идентично. Обе цепи полярны и имеют противоположную направленность (одна 5´ → 3´, другая 3´ → 5´).

Общая схема процесса удвоения молекулы ДНК такова. Обе спирали расходятся и на каждой цепи, как на матрице, собираются комплементарные им новые цепи ДНК. В результате образуются две идентичные молекулы ДНК, каждая из которых образована одной родительской и одной новой (дочерней) цепочками.

Заметим, что при репликации воспроизводится вся структура ДНК, тогда как синтез белка кодируется только определенными генами, то есть участками ДНК.

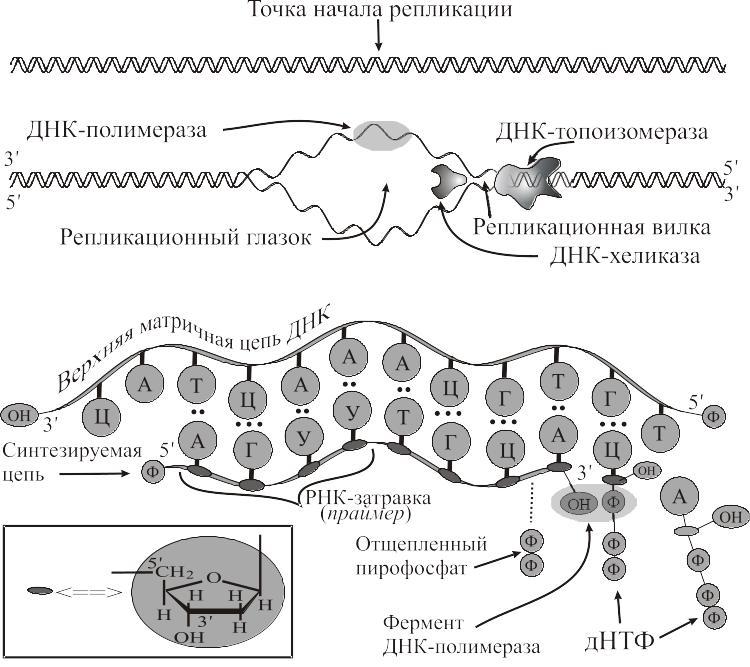

8.1.1. Репликационные вилки

Двойная спираль стабильна, поэтому для ее раскрытия необходимы специальные ферменты, называемые ДНК-хеликазами. ДНК-хеликазы могут присоединяться к молекуле ДНК только в тех местах цепи, где имеются определенные, соответствующие ДНК-хеликазе, последовательности, состоящие из 300 нуклеотидов, называемые точками начала репликации. В этих местах цепи раздвигаются. Локальное расхождение цепей имеет вид "глазка" (рис.8–1). От каждого глазка репликация распространяется в обе стороны. Справа и слева от глазка расплетенные цепи переходят в двойные спирали. Области перехода имеют Y-образную форму и называются репликационными вилками. Скорость движения репликационной вилки составляет 500 пар в секунду у прокариот и 50 пар в секунду у эукариот. Движение репликационной вилки сопровождается увеличением размеров «глазка».

Рассмотрим движение одной (правой) репликационной вилки (рис. 8–1). ДНК-хеликаза движется, используя для перемещения энергию гидролиза АТФ. Встречая не расплетенный участок двойной цепи ДНК, она разрывает водородные связи между нуклеотидами (указаны точками на рис. 8–1), раздвигает цепи и продвигает репликационную вилку. С разъединенными цепями связываются специальные дестабилизирующие двойную спираль белки, не позволяющие разъединенным цепям сомкнуться. При этом белки располагаются таким образом, чтобы нуклеотиды каждой цепи оставались доступными для спаривания. Дестабилизирующие белки освобождаются после окончания синтеза дочерней ветви.

Рис. 8–1. Схематическое расположение отдельных белков (верхний рисунок): ДНК-хеликаза совместно с ДНК-топоизомеразой расплетают спираль, которая удерживается в расплетенном состоянии молекулами дестабилизирующего белка, связывающимися с обеими одиночными цепями. Синтез на ведущей цепи (нижняя часть рисунка) осуществляется одной ДНК-полимеразой и инициируется одной РНК-затравкой (условно представлена 4 нуклеотидами). Синтез на запаздывающей цепи (рис. 8–2) происходит фрагментами Оказаки. Темными овалами обозначены отдельные элементы сахарофосфатного остова ДНК (вставка)