- •III. Химические компоненты живой материи

- •§3.1. Принцип изолобальной аналогии

- •§3.2. Углеводы

- •3.2.1. Классификация

- •3.2.2. Моносахариды

- •3.2.3. Оптические изомеры

- •3.2.4. Циклические моносахариды

- •3.2.5. Дисахариды и олигосахариды

- •3.2.6. Полисахариды

- •§3.3. Липиды

- •3.3.1. Неомыляемые липиды

- •3.3.2. Омыляемые липиды

- •Сложные эфиры

- •Нейтральные жиры

- •3.3.3. Фосфолипиды

- •Сфинголипиды – разновидность фосфолипидов

- •3.3.4. Гликолипиды

- •3.3.5. Кофермент а

- •§3.4. Аминокислоты и белки

- •3.4.1. Аминокислоты Структура аминокислот

- •3.4.2. Зарядовое состояние аминокислот

- •3.4.3. Хиральность

- •3.4.4. Пептидная связь

- •3.4.5. Полипептидные цепи

- •3.4.6. Классификация белков

- •§3.5. Пространственная структура белков

- •3.5.1. Классификация структур белковых молекул

- •3.5.2. Уровни пространственного строения глобулярных белков

- •3.5.3. Первичная структура

- •3.5.4. Вторичная структура

- •Спиральные структуры

- •3.5.5. Третичная структура

- •Домены в третичной структуре глобулярных белков

- •Основные типы третичных структур

- •3.5.6. Четвертичная структура белков

- •3.5.7. Некоторые общие особенности белковых структур

- •3.5.8. Зарядовое состояние белков

- •3.5.8. Энергетический спектр пептидных цепей

- •§3.6. Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты

3.4.5. Полипептидные цепи

При конденсации двух, трех и нескольких молекул аминокислот получаются дипептиды, трипептиды и т.д. Полипептиды, полученные конденсацией 100 и более аминокислот называются белками, а то, что остается от аминокислоты после встраивания ее в белковую цепь называется аминокислотным остатком. Белок может состоять из одного полипептида или нескольких полипептидов, образующих в результате нековалентных взаимодействий единый комплекс. Пептидная цепь имеет два разных конца – N-конец, несущей свободную аминную группу и С-конец, несущий карбоксильную группу. В пептидах аминокислотные остатки соединены последовательно в цепочку. Чтобы назвать конкретный пептид, достаточно перечислить последовательность входящих в его состав аминокислотных остатков, начиная с N-конца и заканчивая С-концом.

Общий вид полипептидной цепи изображен на рис. 3–41. В полипептидной цепи чередуются жесткая пептидная связь и две одинарные (N–C–C). Принципиально важно, что плоскости, в которых расположены пептидные связи, обозначенные на рисунке штриховыми линиями, могут свободно вращаться вокруг одинарных связей. Однако, наличие взаимодействий между атомами и молекулярными группами в самой цепи и взаимодействие цепи с окружающей средой, накладывает ряд ограничений на свободное вращение.

К взаимодействиям

внутри цепи

(рис. 3–42) относятся: ограничения,

связанные с пространственной конструкцией

и размерами боковых групп R,

диполь-дипольные взаимодействия

плоскостей с пептидными связями, наличие

водородных связей между ними,

электростатические и гидрофобные

взаимодействия между боковыми группами,

а также дополнительные ковалентные

дисульфидные связи (сшивки) (рис. 3–43).

взаимодействиям

внутри цепи

(рис. 3–42) относятся: ограничения,

связанные с пространственной конструкцией

и размерами боковых групп R,

диполь-дипольные взаимодействия

плоскостей с пептидными связями, наличие

водородных связей между ними,

электростатические и гидрофобные

взаимодействия между боковыми группами,

а также дополнительные ковалентные

дисульфидные связи (сшивки) (рис. 3–43).

Рис. 3–41. Чередование «жестких» пептидных связей в плоскостях, границы которых обозначены на рисунке штриховыми линиями, и одинарных связей, вращение вокруг которых задается углами и

Рис. 3–42. Связи, стабилизирующие вторичную и третичную структуры белков. В водородных связях С=О группа участвует, как донор неподеленной пары, а N–H и О–Н группы – как доноры протонов

С помощью водородных связей между карбонильным (связанным с атомом С) атомом кислорода i–го пептидного фрагмента и амидным атомом водорода (i+4)-го пептидного фрагмента полипептиды могут образовывать спиральную структуру.

Электростатическое ионное взаимодействие между H3N+ и СОО– определяется величиной эффективного заряда этих групп, и поэтому зависит от рН среды. Оно максимально в определенной области рН, а при отклонениях в обе стороны от этого интервала может отсутствовать (см., например, рис. 3–31).

Р еакция

окисления с образованием дисульфидных

сшивок между пространственно сближенными

SН–группами цистеинов

(серосодержащих моноаминомонокарбоновых

аминокислот) полипептидных цепей

показана на рис. 3–43.

еакция

окисления с образованием дисульфидных

сшивок между пространственно сближенными

SН–группами цистеинов

(серосодержащих моноаминомонокарбоновых

аминокислот) полипептидных цепей

показана на рис. 3–43.

Рис. 3–43.

Образование дисульфидных сшивок в

полипептидных цепях

Таблица III–4

Взаимодействие между атомами |

u0, кДж/моль |

r0, Å |

a, Å |

Ван-дер-Ваальсовский радиус, Å |

H - - H |

0,50 |

2,4 |

2,0 |

H: 1,0 |

H - - C |

0,46 |

2,9 |

2,4 |

C: 1,5 |

C - - C |

0,50 |

3,4 |

3,0 |

|

O - - O |

0,96 |

3,0 |

2,7 |

O: 1,35 |

N - - N |

0,84 |

3,1 |

2,7 |

N: 1,35 |

CH2 - - CH2 |

|

≈4,0 |

≈3,0 |

CH2: ≈1,5 |

Очень важное значение имеет гидрофобное взаимодействие, когда белок, составленный из полипептидных цепей, свертывается в водной среде таким образом, чтобы его гидрофобные боковые цепи были скрыты внутри молекулы, то есть – защищены от соприкосновения с водой, а гидрофильные боковые цепи – находились с внешней стороны структуры молекулы.

В результате этих ограничений полипептидная цепь принимает только одну нативную (естественную для данных условий) конформацию.

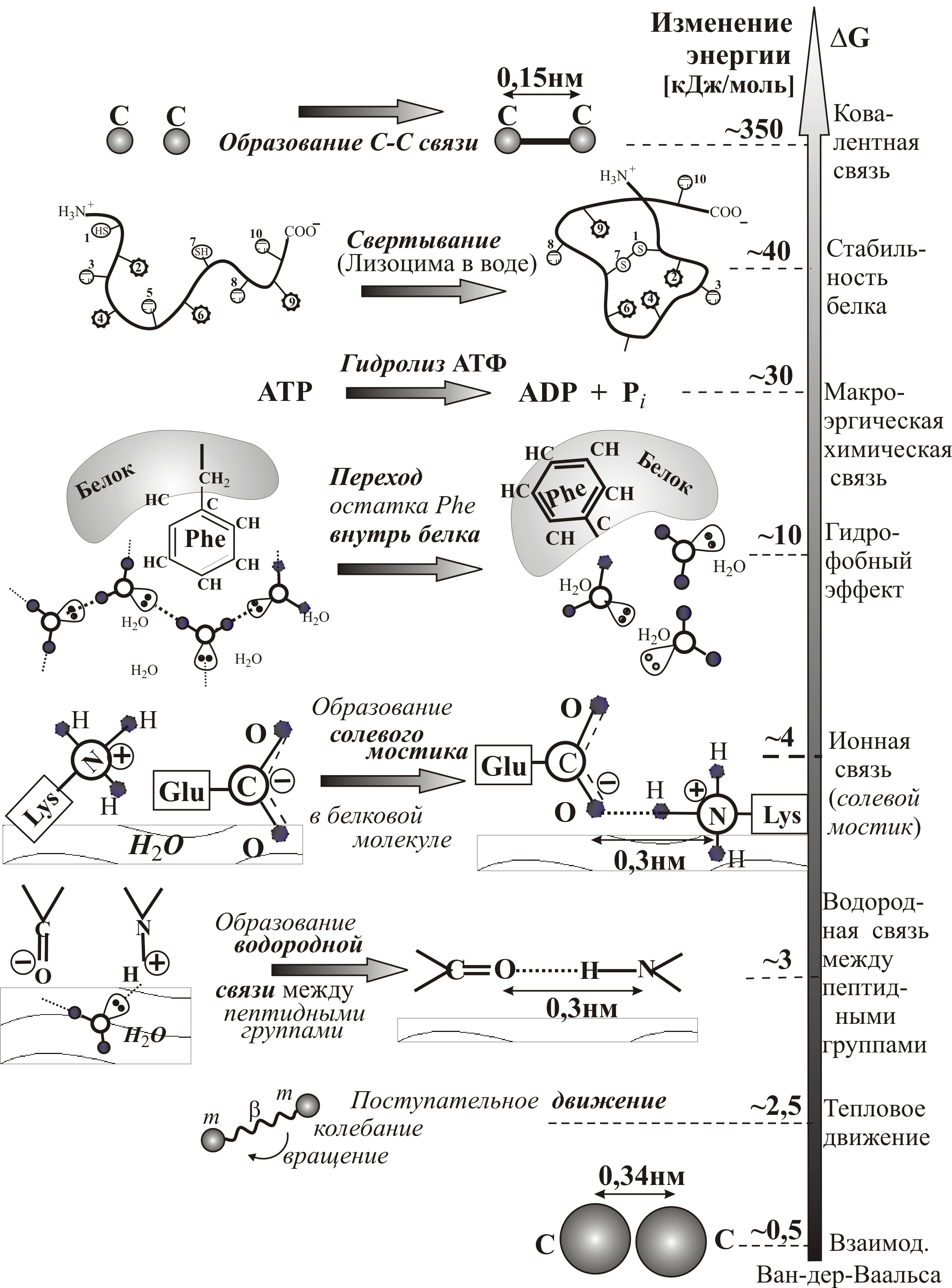

Сравнительный вклад в энергию макромолекулы основных видов взаимодействий, участвующих в формировании нативной структуры, приведен на рис. 3–44. Наибольшее понижение энергии соответствует образованию ковалентной связи, наименьшее – взаимодействию Ван-дер-Ваальса.

Рис. 3–44. Сравнительный вклад в энергию макромолекулы основных видов взаимодействий, участвующих в формировании нативной структуры белка. Шкала изменения свободной энергии ∆G (кДж/моль) дана без соблюдения масштаба

Следует подчеркнуть огромное влияние среды на структуру и функционирование белковой молекулы. В щелочной среде с низкой концентрацией Н3О+ пептидная гидрофильная группа —HN—CO— может депротонироваться (отдать протон Н+ молекуле воды), становясь высокоэлектрофильной. При этом молекулы воды атакуют пептидную группу, что приводит к разрушению пептидной связи и деструкции белка. Таким образом, высокие значения рН являются смертельно опасными для живых организмов.

Белки плазмы крови вместе с гемоглобином и солями (бикарбонатами, фосфатами) поддерживают строгое постоянство концентрации водородных ионов в крови человека на слабощелочном уровне (рН = 7,39) (см. рис. 3–30), что жизненно важно для обеспечения нормального протекания большинства биохимических реакций в организме.