- •А приставка ли это?

- •Одно слово с тремя ловушками

- •Приставочный способ

- •Суффиксальный способ

- •Бессуффиксный способ

- •Бессуффиксный способ словообразования можно определить на основании алгоритма. Как это сделать см. В блоге: Алгоритмы к заданиям в1 и в3

- •Приставочно-суффиксальный способ

- •Сложение

- •Тяжелый случай

Приставочно-суффиксальный способ

Большинство образованных таким способом слов, которые вы сможете найти в тексте, - это наречия, имеющие приставку и суффикс (типа поблизости).

Однако не расслабляйтесь раньше времени. На практике это самый сложный способ для анализа. Задача осложняется целым рядом факторов. Сначала, как обычно, вы ставите слово в начальную форму, "очищая" его от формообразующих суффиксов. Затем необходимо убедиться, что приставка и суффикс "настоящие", то есть они не являются частью корня. Затем надо правильно найти производящее слово (ближайшего "предка") - это самое трудное. И наконец, - убедиться, что у этого предка нет ни приставки, ни суффикса, которые есть у производного слова.

Этот способ относительно редкий. Чаще слово развивается, поочередно прибавляя приставки или суффиксы. Особенно редко таким способом бывают образованы существительные. Классический пример - под-окон-ник. Слова "оконник" не существует, поэтому здесь одновременно присоединились и приставка и суффикс.

Если вам предлагают найти в тексте слово, образованное приствочно-суффиксальным способом, то нередко им оказывается наречие (как наречие по-близ-ост-и в разобранном нами примере). Но не спешите всегда делать выбор в пользу наречий. Убедитесь сначала, что у них есть приставка и суффикс. Для этого надо изменять слово. Например, слово намедни по виду похоже, но было бы ошибкой предположить у него приставку на- и суффикс -и. Это слово является непроизводным.

Осторожно, неморфологические "осложнения"

Как уже было сказано, задание В1 касается только МОРФОЛОГИЧЕСКИХ способов словообразвоания. Беда в том, что при поиске нужного слова в тексте вас могут сбивать другие способы. Их нельзя просто игнорировать.

Супплетивные формы

Часто в русском языке происходит образование форм слова от другой основы (это так называемый супплетивизм). Анализировать такие слова нужно только в пределах гнезда однокренных слов. Совершенно очевидно, что слова ходить, шел, идти - являются формой одного и того же слова. Однако с точки зрения словообразования это РАЗНЫЕ СЛОВА! Поэтому, например, не следует пытаться связать слова положить и класть, усматривая в этом приставочный способ словообразования (положить, отложить и под. - непрозиводные слова, поскольку нет слова "ложить"). Чередоваться в корне может одна буква (угрожать/угроза). Но если "чередуется" весь корень, то это уже не чередование, а супплетивные формы. Анализировать их надо отдельно друг от друга.

Сложение

Другой неморфологический способ словообразования - сложение (типа паровоз). Если такое слово попалось в начальной форме, можно его игнорировать в тексте. Но от таких слов могут образовываться другие - уже морфологическим путем. Например, слово "паровозный" образовано суффиксальным способом.

На что обратить внимание (читать только отличникам, остальным попить квасу)

Самая большая странность составителей тестовых заданий B1 заключается в том, что они считают глаголы совершенного и несовершенного вида разными словами. Это очень спорный момент: скорее, это разные формы одного слова. Так или иначе, вам придется решать непростой вопрос, какой из глаголов видовой пары является "предком". Никакого алгоритма решения этой головоломки не существует, во всяком случае, эта информация нигде не раскрывается. Эксперты ФИПИ просто ориентируются на словообразовательный словарь. А в словаре прослеживается приоритет (т.е. тенденция к "старшинству") глаголов совершенного вида. Наиболее последовательно эта тенденция прослеживается в отношении глаголов с суффиксом -ивы/-ева, хотя и там есть исключения.

Типичная модель выглядит так: за-ДЕРЖ-ива-ть (несов. вид с приставкой) ←от за-ДЕРЖ-а-ть (сов. вид с приставкой) ←от ДЕРЖ-а-ть (инфинитив). Таким образом:

за-ДЕРЖ-ива-ть образовано ←от за-ДЕРЖ-а-ть. Способ - суффиксальный.

за-ДЕРЖ-а-ть ←от ДЕРЖ-а-ть. Способ - приставочный.

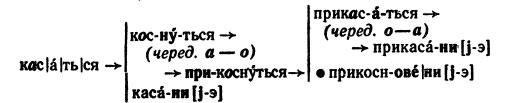

В целом же иерархические отношения между глаголами видовой пары определяются только соображениями дизайна словарной статьи. Авторы словаря просто не приводят альтернативные иерархические связи, стремясь избежать дублирования словообразовательных цепочек, разнонаправленности связей или их "кольцевания". При этом совершенный и несовершенный вид может несколько раз чередоваться, как в примере со словом касаться:

Согласно словарю Тихонова, КОС-ну-ться (сов. вид) образован ←от КАС-а-ть-ся (несов. вид).

Но в том же "гнезде" представлена и обратная связь (!): при-КАС-а-ться (несов. вид) образован ←от при-КОС-ну-ть-ся (сов. вид)

Беда в том, что при анализе любого куска текста встречаются глаголы, а у любого глагола есть характеристика по виду. И, как мы только что видели, глаголы несов. вида далеко не всегда являются производными от глаголов сов. вида.

К сожалению, в этих условиях выполнение задания В1 во многом превращается в гадание на кофейной гуще. Я не стану грузить вас лишней информацией (кому интересно, почитайте на эту тему мой блог). С практической точки зрения я могу дать несколько советов:

Если вам попался глагол с приставкой и суффиксом -ива/-ыва, считайте, что производящим (первичным) является глагол совершенного вида. В остальных случаях, разбирая глаголы, полагайтесь на интуицию.

Помните что модель происхождения бесприставочных глаголов несов. вида от глаголов сов. вида по частотности является превалирующей. Проще говоря, совершенный вид чаще бывает старшим "родственником".

Если есть сомнения, не ограничивайтесь поиском ближайшего "предка", а попытайтесь восстановить всю цепочку вплоть до исходного непроизводного инфинитива. При этом используйте три модели:

Инфинитив сов. вида (начало цепочки) > инфинитив несов. вида. Пример: одеть > одевать. Такая связь бывает достаточно очевидна.

Инфинитив несов. вида > приставочный глагол сов. вида > приставочный несов. вида. Пример: жить > прожить > проживать.

Инфинитив несов. вида > инфинитив сов. вида > приставочный сов. вида > приставочный несов. вида. Пример: касаться > коснуться > прикоснуться > прикасаться.

Честно признаюсь, что есть и другие модели, но они встречаются реже (например, ходить > хаживать - оба несов. вида). Не забывайте, что всегда надо "танцевать от печки". Т.е. если вам попалось слово забы-вш-его, то вы сначала должны отбросить окончание и формообразующий суффикс причастия -вш- и потом анализировать начальную форму этого глагола: забыть. А ее, кстати, и анализировать нечего, поскольку она является непроизводной, будучи не связана по смыслу с глаголом быть. Короче, запаситесь словарем и изучайте возможные цепочки. И тогда, может быть, проскочите мимо многочисленных ловушек, расставленных для вас кровожадным и ненасытным осьминогом ФИПИ.

Как пользоваться словарем

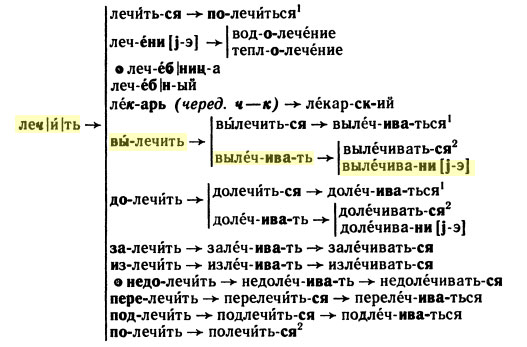

Любое изучение теории не поможет вам полноценно подготовиться к выполнению задания В1. Вашим лучшим помощником станет Школьный словообразовательный словарь под ред. Тихонова, который можно купить меньше, чем за 200 рублей. Акцентирую ваше внимание, что вам нужна именно эта книга, поскольку существуют упрощенные школьные словари, в которых дается только морфемное членение слова, но не отражено так называемое словообразовательное "гнездо". Это гнездо должно выглядеть так:

Как работать с этим словарем? Если у вас возникает непонимание, почему в тренировочном задании для какого-то слова выбран (или не выбран) определенный способ словообразования, найдите это слово в словаре. Только помните, что надо отбросить приставку и вернуться к начальному непроизводному слову. Например слово вылечивать бесполезно искать на букву "в", его надо искать в гнезде слова "лечить". На примере словарной статьи вы можете проследить типичные модели словообразования. Как например здесь: вылечивание - суф.сп. ←от вылечивать - суф. сп. ←от вылечить - прист. сп. ←от лечить.