- •Тяговые расчеты для магистральных железных дорог

- •Тяговые расчеты для магистральных железных дорог

- •1.Определение расчетного веса (массы) состава грузового поезда.

- •2.1. Проверка на возможность преодоления проверяемых подъемов за счет использования кинетической энергии поезда

- •2.2. Уточнение веса поезда в соответствии с числом вагонов

- •2.3. Проверка по длине приемо-отправочных путей станции.

- •2.4. Определение максимальной крутизны подъема imax, на котором возможно трогание с места поезда уточненного веса q после остановки.

- •3. Порядок выполнения задания

- •2.Порядок построения кривой

- •3. Расчёт времени хода по участку способом равновесных скоростей.

- •Общее время движения поезда по перегону, мин

- •Время хода поезда по I-му элементу профиля (мин)

- •Расчёт времени хода поезда приближенным методом

- •4. Порядок выполнения задания

- •Приложение 1

- •1. Варианты профилей пути к заданию 1 Вариант 1/2

- •Вариант 3/4

- •Вариант 5/6

- •Вариант 7/8

- •Вариант 9/10

- •Вариант 11/12

- •Вариант 13/14

- •Вариант 15/16

- •127994, Москва ул. Образцова, 15

2.2. Уточнение веса поезда в соответствии с числом вагонов

При расчете величины Qр не учитывалось то обстоятельство, что поезд состоит из конкретного числа вагонов различного типа. Поэтому расчетный вес поезда необходимо уточнить в соответствии с реальным числом вагонов (кН):

![]() , (11)

, (11)

где mi - масса грузового вагона i-го типа, т (из приложения 2);

- 20 -

ni - число вагонов (целое число) i-го типа в составе поезда

![]() , (12)

, (12)

где i - доля веса вагонов i-го типа в составе поезда (из приложения 2).

2.3. Проверка по длине приемо-отправочных путей станции.

Длина поезда lп при уточненном весе состава не должна превышать длину приемо-отправочных путей станции (для возможности скрещения, остановки или обгона), т.е. lп lст.

Длина поезда с учетом допуска на неточность установки поезда 10 м, (м)

![]() , (13)

, (13)

где lв4, lв6, lв8 - длина четырех-, шести-, восьмиосных вагонов по осям автосцепок, соответственно, м (приведена в табл. 4);

lл - длина локомотива по осям автосцепок, м (см. табл. 2).

Таблица 4

Условная длина некоторых типов вагонов

Тип вагона |

Длина вагона, м |

Четырехосные полувагоны |

10 |

Шестиосные полувагоны |

17 |

Восьмиосные полувагоны |

20 |

При невыполнении условия . lп lст число вагонов (любого типа) в составе и,

следовательно, вес грузового состава должны быть уменьшены. Длину приемо-отправочных путей станции можно принять равной 1250 м.

- 21 -

2.4. Определение максимальной крутизны подъема imax, на котором возможно трогание с места поезда уточненного веса q после остановки.

![]() , (14)

, (14)

где Fктр - максимальная сила тяги локомотива при трогании, Н (см. табл.2);

wтр - удельное сопротивление состава поезда при трогании с места на прямом горизонтальном пути (Н/кН).

![]() , (15)

, (15)

где wтрi - удельное сопротивление при трогании вагона i-го типа, Н/кН.

Для вагонов с -го типа на подшипниках качения (Н/кН)

![]() . (16)

. (16)

Для 4-осных вагонов на подшипниках скольжения,Н/кН

![]() . (17)

. (17)

На элементах профиля с крутизной подъема больше величины imax должно быть предусмотрено только безостановочное движение поездов с установленной весовой нормой Q.

Масса грузового поезда Мп , с учетом ограничений по условиям эксплуатации, т

![]() . (18)

. (18)

- 22 -

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

1. В соответствии с заданным преподавателем вариантом характеристики состава грузового поезда (см. прил. 2), используя результаты, полученные при выполнения задания 1, определить расчётный вес состава Qр.

2. Используя (9)-(17), проверить соответствие полученного веса грузового состава условиям эксплуатации.

3. По (18) определить массу грузового поезда, округлив ее значение с точностью до 50 т.

4. Результаты расчетов аккуратно оформить в отдельную тетрадь и представить преподавателю для проверки.

ЗАДАНИЕ 3. РАСЧЕТ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА ПО УЧАСТКУ

Для определения скорости движения поезда по участку рекомендуется использовать графический способ МПС (метод А. И. Липеца). Результаты расчета представляются студентами в виде кривой v = f(S), выполненной в масштабе на миллиметровой бумаге.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДА ЛИПЕЦА А. И.

Движение поезда складывается из трех основных режимов его ведения: тяги, холостого хода и полного служебного торможения. В исключительных случаях машинист имеет возможность также применить режим экстренного торможения.

В практике тяговых расчетов принято использовать т.н. "удельные" силы (отнесенные к единице веса поезда), действующие на поезд при его движении: удельная сила тяги fк, удельное сопротивление wк, удельная тормозная сила bт. Необходимо отметить, что в действительности "удельные" силы fк, wк, bт,, являются безразмерными, т.е. относительными, если силы, действующие на поезд, измерять в "кН". Но, получаемые при этом величины относительных сил, будут составлять сотые и даже тысячные доли числа (например,

- 23 -

![]() ),

что неудобно для расчетов и сравнения

величин. Поэтому силы, действующие на

поезд, измеряют в "Ньютонах", т.е.

увеличивают по величине на 103 и,

относя их к весу поезда кН, получают

условную единицу измерения удельных

сил "Н/кН".

),

что неудобно для расчетов и сравнения

величин. Поэтому силы, действующие на

поезд, измеряют в "Ньютонах", т.е.

увеличивают по величине на 103 и,

относя их к весу поезда кН, получают

условную единицу измерения удельных

сил "Н/кН".

В соответствии с уравнением движения поезда равнодействующая удельных сил r в зависимости от режима ведения поезда по прямому горизонтальному пути определяется следующими уравнениями (Н/кН):

режим тяги (ускоряющая сила)

![]() (19)

(19)

режим холостого хода (замедляющая сила)

![]() (20)

(20)

режим полного служебного торможения (замедляющая сила)

![]() (21)

(21)

При движении поезда по уклонам в соответствующем режиме значение удельной равнодействующей силы будет отличаться на величину крутизны

уклона, т.е. rу = (r+i), Н/кН.

Рекомендуется обозначать удельные силы, действие которых вызывает ускорение поезда (например, крутизна спуска), знаком "+", замедление - "-".

Метод Липеца А. И. расчета скорости (графическое интегрирование уравнения движения поезда) основан на геометрической связи между кривыми ускоряющих и замедляющих сил и скорости движения поезда v = f(S) при соответствующем подборе масштабов этих величин.

В таблице 5 приведены масштабы величин, которые рекомендуются для практического использования при выполнении задания 3.

-24-

Таблица 5

Масштабы для графических построений

-

Величина

Единицы измерения

Обозначение масштаба

Для расчета скорости и времени хода поезда

Удельные силы

1 Н/кН

к, мм

6

Скорость

1 км/ч

m, мм

1

Путь

1 км

y, мм

20

Время

1 мин

x, мм

10

Постоянная

-

, мм

30

Основные допущения метода Липеца А. И.:удельные силы, действующие на поезд при движении по прямому горизонтальному пути в произвольно выбранном интервале изменения скорости (не более 10 км/ч), принимаются постоянными и соответствующими средней скорости на этом интервале; поезд рассматривается как материальная точка, у которой вес сосредоточен в центре ее тяжести (т.е.при построении кривой скорости длина поезда не учитывается ).

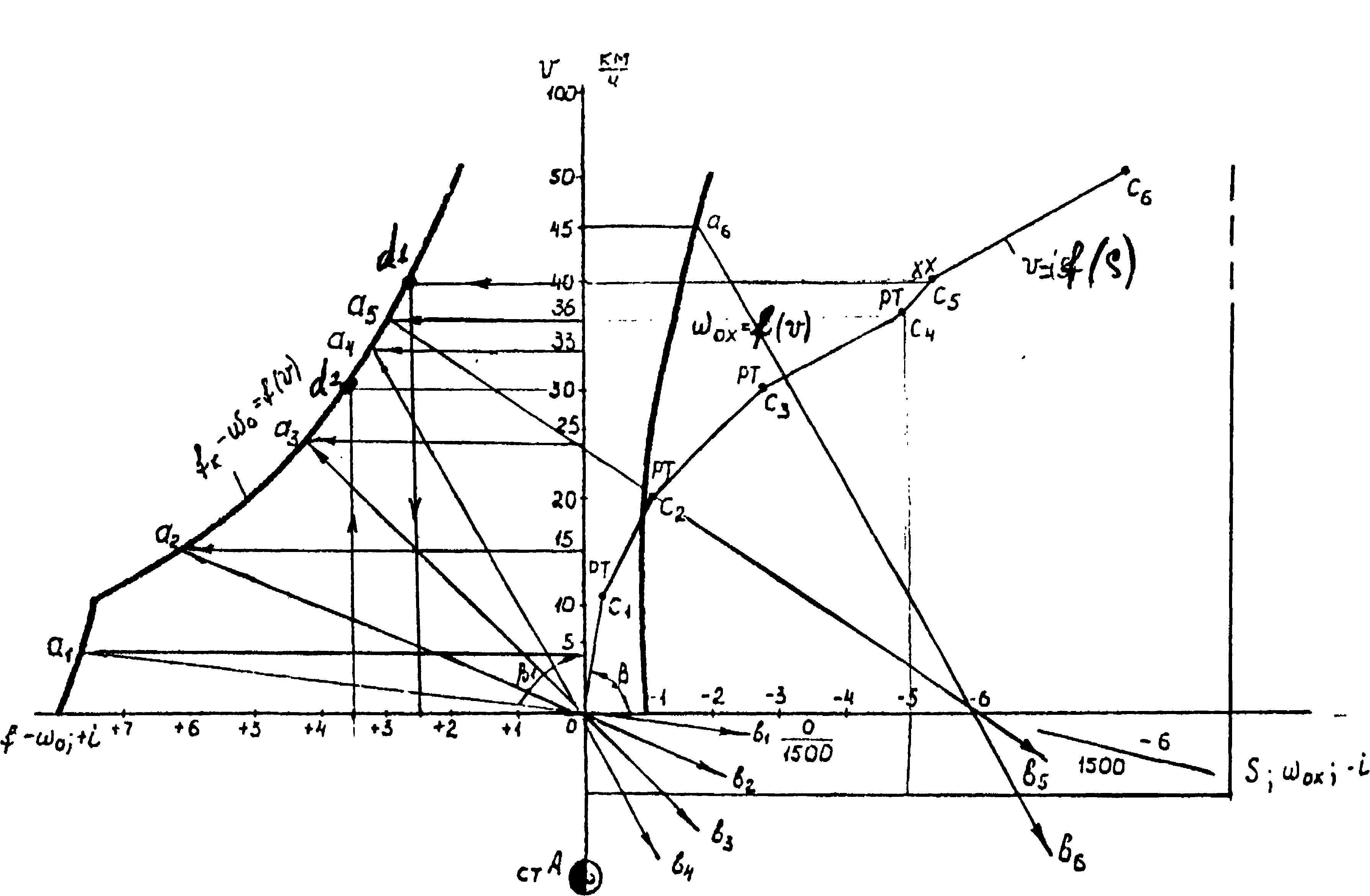

2. Порядок построения кривой скорости

1. На миллиметровой бумаге с вычерченным спрямленным профилем пути по данным приложения 3 в масштабе строят три графические зависимости, соответствующие режимам движения локомотива: тяги fк – w0 = f(v), холостого хода w0x = f(v) и служебного торможения 0,5bт – w0x = f(v). При этом ось удельных равнодействующих сил (абсцисс) совмещают с осью пути S спрямленного профиля, а ось скорости v (ординат) - с началом рассматриваемого участка пути (ст. А). Слева от оси скорости строят график ускоряющих сил,

справа - кривые замедляющих сил. Для разграничения смежных профилей

-25-

пути проводят вертикальные линии.

2. Задаются интервалом изменения скорости v = vк – vн при условии v 10 км/ч. Определяют среднее значение скорости, км/ч на выбранном интервале ее изменения vср = (vк + vн)/2.

3. В зависимости от скорости движения и перспективы изменения дополнительного сопротивления движению поезда от уклона выбирают один из режимов ведения поезда: тяги (РТ), холостого хода (XX) или полного служебного торможения (ТР), при этом необходимо стремиться к тому, чтобы, с одной стороны, поезд развивал на каждом элементе наибольшую допустимую скорость движения, а с другой - к экономии энергоресурсов на тягу поезда.

4. По кривым равнодействующих сил на общем планшете (лист миллиметровой бумаги с ранее выполненными построениями профиля пути) строят кривую скорости v = f(S).

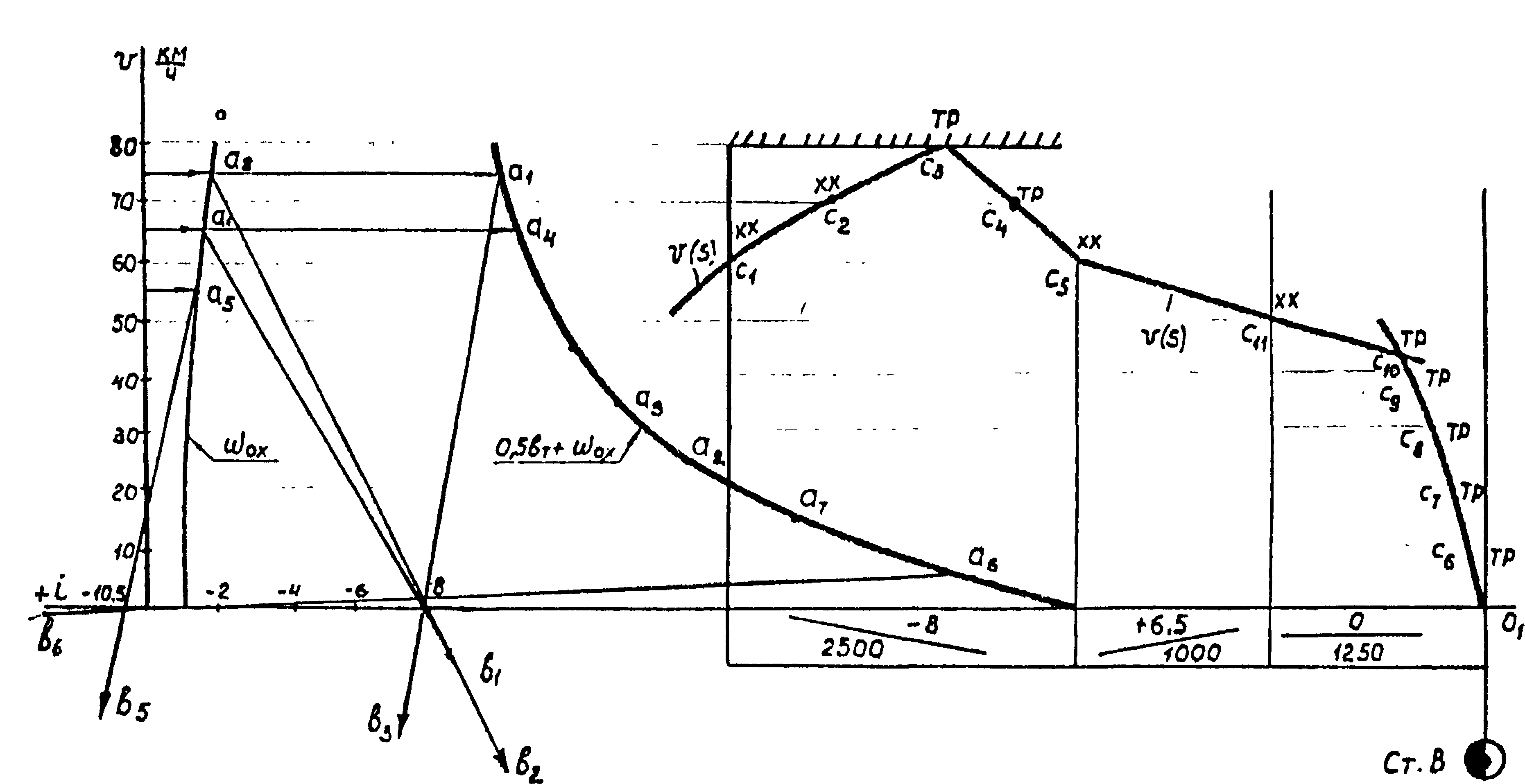

В качестве примеров на рис. 4 и 5 показана методика построения кривой скорости с использованием всех режимов ведения поезда.

Движение поезда начинается в начале координат – т. 0 (см. рис.4) и заканчивается в конце станции В - т. 0 (см. рис. 5). В соответствии с выбранным режимом движения по средней скорости принятого интервала ее изменения на

одной из кривых находят значение равнодействующей силы (см. рис.4 и 5, т. a1, a2, ...), действующей на поезд на прямом горизонтальном пути. По профилю определяется величина и знак уклона элемента, на котором предполагается движение поезда.

Учитывая, что одна тысячная (промилле) уклона дополнительно действует на каждый килоньютон веса поезда с силой в 1 Н, т.е. 1 %о = 1 Н/кН, ось уклонов совмещают с осью удельных сил, откладывая в масштабе влево от начала координат (т. 0) подъемы, вправо - спуски. Через точки, соответствующие значению r = f(v) в интервале изменения скорости v (a1, a2, ...) и величине уклона элемента, по которому двигается поезд, на оси уклонов, проводится

- 26 -

прямая (a1b1, a2b2, ...), к которой из начала координат (vн) восстанавливается перпендикуляр до пересечения с проекцией конечной скорости vк выбранного интервала ее изменения v. Полученный отрезок, который определяет характер изменения скорости в интервале v, и является элементом зависимости v = f(S).

Дальнейшее построение кривой скорости

ведут аналогичным образом, только за

начальную скорость движения поезда на

следующем интервале ее изменения

принимают конечную на предыдущем, т.е.

![]() ,

и, соответственно, перпендикуляр

восстанавливается из точки, соответствующей

,

и, соответственно, перпендикуляр

восстанавливается из точки, соответствующей

![]()

Так, в примере, рассмотренном на рис.

4, в качестве первого интервала изменения

скорости выбрано V1

= Vk1

– Vн1 = 10 – 0 = 10 км/ч,

средняя скорость для V1

![]() режим движения – РТ. По кривой

режим движения – РТ. По кривой

![]() соответствующей режиму тяги, определяем

значение равнодействующей (ускоряющей)

силы поезда Н/кН - т.а1. Так как

движение поезда начинается на площадке

(первый элемент), через т. а1. и т.

0 проводим прямую а1 b1,

к которой затем из начала координат

соответствующей режиму тяги, определяем

значение равнодействующей (ускоряющей)

силы поезда Н/кН - т.а1. Так как

движение поезда начинается на площадке

(первый элемент), через т. а1. и т.

0 проводим прямую а1 b1,

к которой затем из начала координат

![]() восстанавливаем перпендикуляр ос1

до проекции скорости Vk1

восстанавливаем перпендикуляр ос1

до проекции скорости Vk1![]() км/ч

(т. C1). Второй интервал

км/ч

(т. C1). Второй интервал

![]()

![]()

![]() Находим

т. а2, проводим а2 b2,

а затем уже из т. с1 к прямой а2

b2 восстанавливаем

перпендикуляр с1с2 до

Находим

т. а2, проводим а2 b2,

а затем уже из т. с1 к прямой а2

b2 восстанавливаем

перпендикуляр с1с2 до

![]()

![]() км/ч (т. с2).

км/ч (т. с2).

Отметим ряд особенностей, с которыми

приходится встречаться при построении

кривой скорости методом Липеца А.И.:при

движении поезда на спусках его максимальная

скорость не должна превышать допустимую

(по ПТР) скорость движения грузовых

поездов

![]() .

Следовательно, при

.

Следовательно, при

![]() необходимо применять тормозной режим

(см. рис. 5, прямая

необходимо применять тормозной режим

(см. рис. 5, прямая

Рис. 4. Построение кривой скорости v

(S). в режимах тяги и

холостого хода.

Рис. 5 Построение кривой скорости v (S) в режимах холостого хода и служебного торможения

-29-

с3с4);для максимального

использования кинетической энергии

поезда скорость к началу подъема должна

быть наибольшей;для остановки поезда

в конце ст. В (см. рис. 5) применяют режим

полного служебного торможения. Кривую

скорости при этом режиме движения строят

из т. О, начиная с интервала

![]() ,

до пересечения с ранее построенной

кривой скорости (т.с10).

,

до пересечения с ранее построенной

кривой скорости (т.с10).

При проходе входных стрелок ст. В

(начало последнего элемента профиля)

скорость движения не должна превышать

величины 40 км/ч; при выборе интервала

изменения скорости в конце элемента

профиля, значение конечной скорости

должно совпадать с линией, разграничивающей

смежные профили;на точность графического

расчета скорости движения поезда по

участку влияет не только правильность

выбора интервала изменения скорости

из условия

![]() ,

но и определение характера изменения

скорости (возрастет, будет падать, станет

постоянной), особенно при переходе с

элемента на элемент. Для определения

характера изменения скорости необходимо

определить знак удельной равнодействующей

силы

,

но и определение характера изменения

скорости (возрастет, будет падать, станет

постоянной), особенно при переходе с

элемента на элемент. Для определения

характера изменения скорости необходимо

определить знак удельной равнодействующей

силы

![]() ,

действующей на поезд, при заданном

режиме ведения поезда и при условии

движения по элементу известной крутизны

с постоянной скоростью (H/кН)

,

действующей на поезд, при заданном

режиме ведения поезда и при условии

движения по элементу известной крутизны

с постоянной скоростью (H/кН)

![]() ,

(22)

,

(22)

где r - равнодействующая

удельных сил при движении поезда по

прямому горизонтальному пути, Н/кН;

определяется по графикам

![]() ;

;![]() и

и

![]() для

значения скорости, с которой поезд

начинает движение по следующему элементу

профиля пути.

для

значения скорости, с которой поезд

начинает движение по следующему элементу

профиля пути.

Покажем это на примере 4.Допустим поезд начинает движение по элементу +3,5/2000 со скоростью 40 км/ч в режиме тяги (см. рис. 4). Выбираем следующий шаг изменения скорости V= 10 км/ч. Необходимо определить характер изменения скорости, т.е. рассматривать интервал 40-50 км/ч или 40-30 км/ч.

-30-

Задаемся

условием: скорость поезда не меняется,

т.е. остается постоянной V

= 40 км/ч; определяем по характеристике

fk

- 0 = f

(V) (движение в режиме тяги) величину

равнодействующей удельных сил для

скорости 40 км/ч - точка “d1”

и, соответственно, fk

- 0 = 2,5

Н/кН.Определим знак и значение

равнодействующей силы

![]() ,

действующей на поезд, при движении по

уклону +3,5/ %o в режиме тяги

=

,

действующей на поезд, при движении по

уклону +3,5/ %o в режиме тяги

=![]() -

i = 2,5 - 3,5 = -1 Н/кН. Следовательно,

скорость поезда при движении по уклону

+3,5 %о будет снижаться и для

дальнейших построений нужно выбирать

интервал V

= 40 - 30 км/ч. Нетрудно заметить, что при

достижении поездом скорости 30 км/ч его

движение будет равномерным, т.к. ry

= 3,5 - 3,5 = 0 (точка "d1"

на рис. 4).

-

i = 2,5 - 3,5 = -1 Н/кН. Следовательно,

скорость поезда при движении по уклону

+3,5 %о будет снижаться и для

дальнейших построений нужно выбирать

интервал V

= 40 - 30 км/ч. Нетрудно заметить, что при

достижении поездом скорости 30 км/ч его

движение будет равномерным, т.к. ry

= 3,5 - 3,5 = 0 (точка "d1"

на рис. 4).

На кривой V = f (S) в точках перелома нужно отметить режимы управления локомотивом: РТ. ХХ. ТР. Режим работы локомотива проставляется в начале интервала изменения скорости.