- •Дизайн - это творческий процесс создания вещи, в котором эстетика определяет содержимое (суть), а технологии форму вещи.

- •Германское направление развития дизайна

- •Методика предпроектного анализа

- •Программный дизайн, он же нон-дизайн, концептуальный дизайн, вербальный дизайн и пр. — одно из своеобразных направлений дизайнерской практики.

- •Исследователи выявляют восемь свойств виртуального события:

- •Эмблемы, аллегории и роль знака в культурах разного типа:

ЛЕКЦИЯ 1

Основные этапы развития и взаимодействия материального мира и

общества в аспекте предметно-преобразующей деятельности.

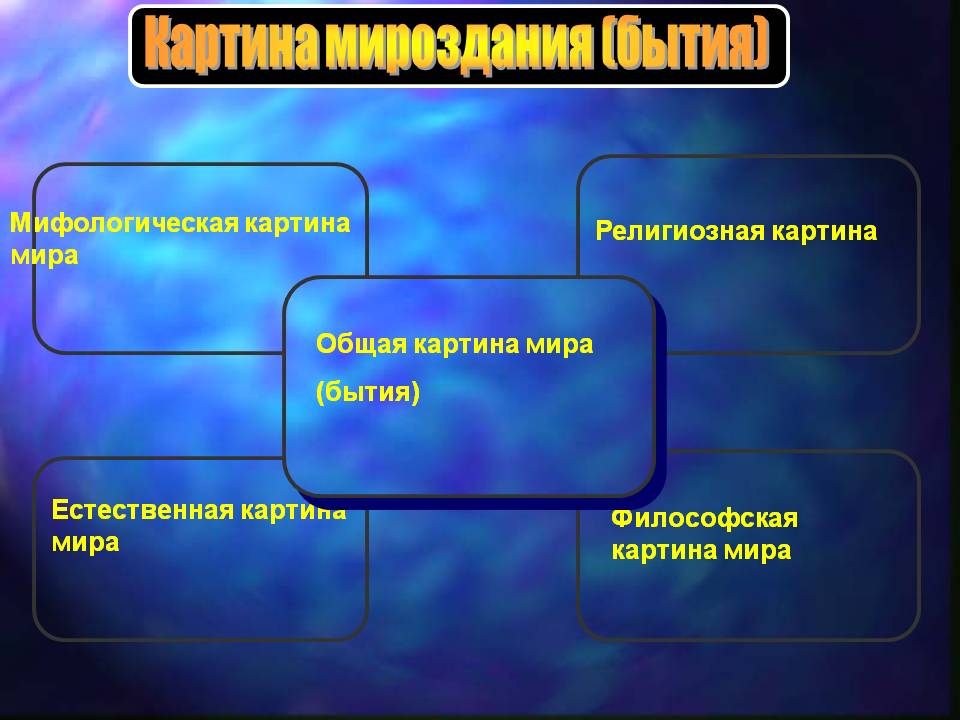

Вводная лекция раскрывающая основные этапы развития и взаимодействия материального мира, содержит философские категории, без знакомства с которыми нельзя целостно представить развитие общества на пути его предметно преобразующей деятельности. Начнем мы с такой философской категории, как картина мира.

С изменением уровня познания мира по мере совершенствования науки меняются и представления о его строении. Эти представления отличаются от научных теорий большей устойчивостью, наглядностью, доступностью.

Вся совокупность таких устойчивых представлений, определяемых данным уровнем развития общественного производства, техники, науки, культуры и системы общественных отношений, образует картину мира.

«Картина мира» - важная философская категория. В истории человеческой культуры картина мира постоянно менялась. На ранних этапах развития философии, когда она еще во многом зависела от религии и религиозно-мифологических представлений, картина мира была религиозно-философская.

Религиозная картина мира является самой древней и наиболее догматической, неизменной. В свое время она отвечала потребностям человека в объяснении устройства окружающей человека природы, ее происхождения и появления самого человека. Основанием религиозной картины мира является вера в Творца, обладающего могуществом, достаточным для сотворения мира.

Первой из наук, которая сформировала целостную картину мира, опирающуюся на результаты экспериментальных исследований, была физика. В конце 16 – первойполовины 17I в. она перестроила натурфилософскую схему мира,господствовавшую в физике Средневековья, и

создала

научную картину

физической реальности–

механическую картину

мира.

В ее становлении решающую роль сыграли новые мировоззренческие идеи и новые идеалы познавательной деятельности, сложившиеся в культуре эпохи Возрождения и начала Нового времени. Осмысленные в философии, они предстали в

форме принципов, которые обеспечили новое видение накопленных предшествующим познанием и практикой фактов об исследуемых в физике процессах и позволили создать новую систему представлений об этих процессах. Важнейшую роль в построении механической картины мира сыграли:

принцип материального единства мира, исключающий схоластическое

разделение на земной и небесный мир,

2. принцип причинности и закономерности природных процессов,

3. принципы экспериментального обоснования знания и установка на соединение экспериментального исследования природы с описанием ее законов на языке математики.

Обеспечив построение механической картины мира, эти принципы превратились в ее философское обоснование. Но, ученые и художники изучают мир по- разному, каждый создавая свою картину мира. Каждая из картин мира дает свою версию того, каков мир на самом деле и какое место занимает в нем человек.

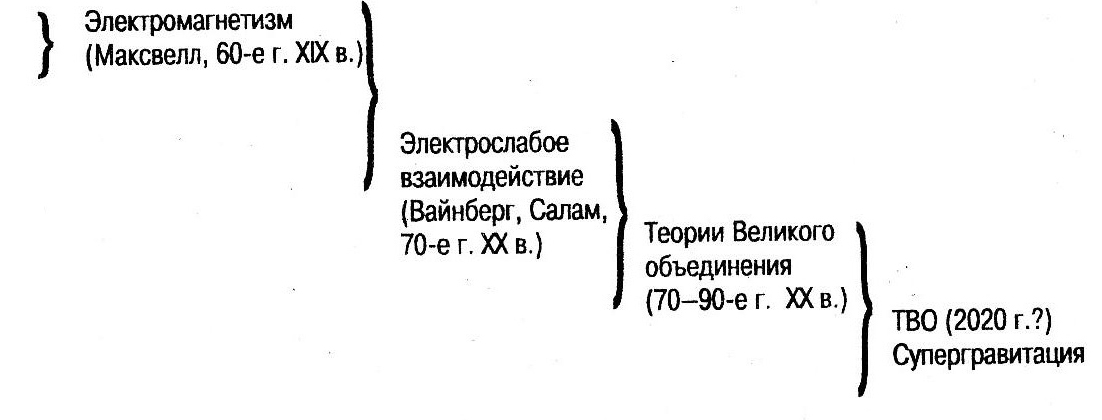

Физическая картина мира традиционно ограничивается рамками неживой природы. Она изменяется с развитием научных знаний (механическая картина мира - электромагнитная - квантово-релятивистская). На ее базе строится более общая научная картина мира, включающая в себя также знания о живой природе и внутреннем мире человека.

Создание научной картины мира, показывающей единство и целостность человека и окружающего его мира. Научная картина мира чрезвычайно важна для формирования мировоззрения человека. Однако научное представление о строении мира, или естественнонаучная картина мира, соответствующая тому или иному уровню развития науки, составляет лишь часть, фрагмент более общей и фундаментальной философской категории «картина мира», лежащей в основании мировоззрения данной эпохи

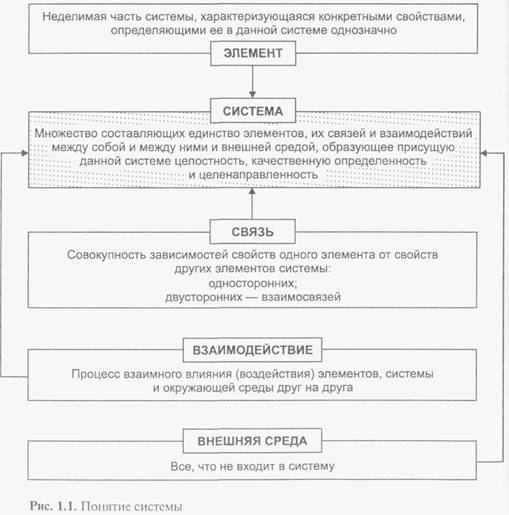

Теперь давайте рассмотрим вещь как одну из составляющих картины мира. Структура, в каком бы плане мы ее ни рассматривали ( в соотношении ли с содержанием, или с элементами, или с функцией), играет определяющую роль в образовании и существовании вещи. Именно она превращает взаимодействующие материальные образования в элементы системы, а вместе с этим и в части целого.

Для системы характерны: расчлененность на отдельные, относительно самостоятельные элементы, определенный тип их взаимосвязи и целостность. Понимаемая таким образом система оказывается тождественной вещи, т.е. материальному образованию.

В самом деле, вещь (материальное образование) представляет собой расчлененное на отдельные относительно самостоятельные элементы целое, в котором эти элементы находятся в органической взаимосвязи и взаимозависимости.

Будучи целостной системой, вещь не является изолированной от других вещей, она с ними взаимодействует и при соответствующих условиях образует новые, более сложные системы (вещи), становясь их элементом. А эти последние, взаимодействуя с другими целостными системами (вещами), образуют еще более сложные системы, превращаясь в их элементы, и так далее без конца.

В результате всего этого материальный мир предстает перед нами в виде последовательных ступеней развития, образования иерархии систем, где системы каждого уровня являются, в свою очередь, элементами следующего, более высокого уровня.

Являясь противоположностями, элемент и система в процессе развития материи переходят друг в друга, обусловливая появление новых, все более и более сложных и богатых по своему содержанию материальных образований.

Вещь как система, как единство взаимосвязанных элементов представляет собой целое, а составляющие ее элементы выступают в качестве ее частей.

Частью является материальное образование, входящее в состав другого материального образования и выступающее в качестве момента его содержания или формы. Целым является материальное образование, включающее в себя в виде взаимосвязанных элементов другие материальные образования и обладающее свойствами, не сводящимися к свойствам составляющих его частей.

Все эти свойства, присущи движущейся материи и рассматривая диалектико-материалистическую концепцию состояния мы узнаем, что любой объект как конкретная форма бытия движущейся материи представляет собой единство моментов устойчивости и изменчивости. Сохраняясь во времени (момент устойчивости), объект, однако теряет тождество с самим собой в некотором отношении (момент изменчивости). Активное сопротивление внешнему или внутреннему воздействию обеспечивается внутренними процессами объекта как целого, но в известных пределах, пока не исчерпан запас устойчивости. Механизм устойчивости (при изменении факторов воздействия) претерпевает внутреннюю перестройку, позволяющую ослабить эффект воздействия и продолжить свое существование. Благодаря наличию у объекта момента устойчивости можно зафиксировать и определить изменение. Момент устойчивости позволяет обнаружить определенные тенденции в движении объекта.

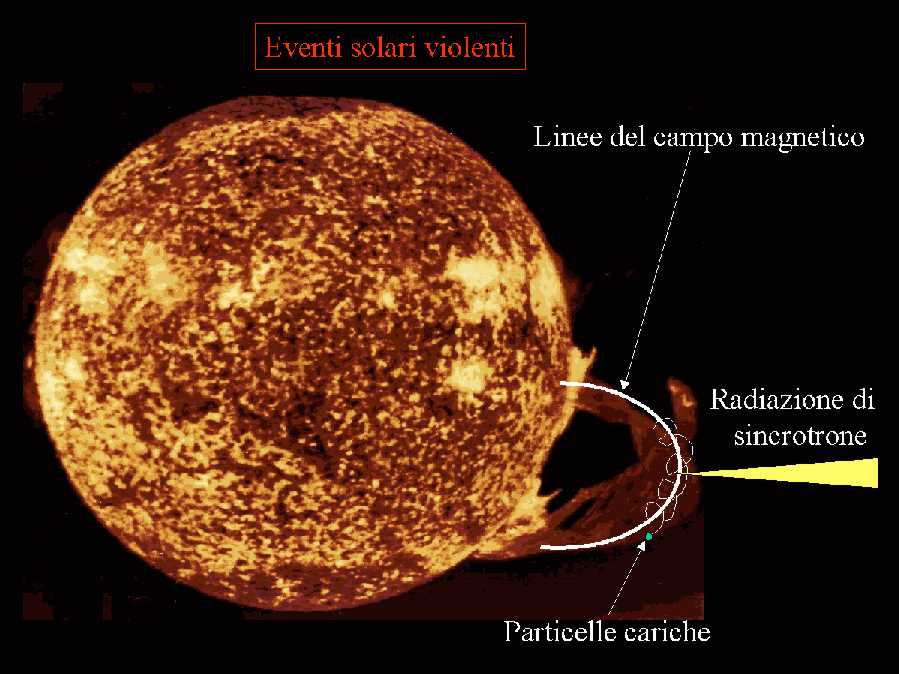

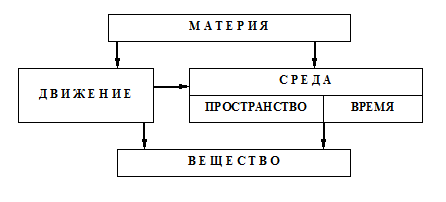

Всё окружающее нас многообразие объективной реальности представляет собой качественно-различные формы Материи, развёрнутые и движущиеся в пространстве.

Однако, расположение форм в пространстве не является случайным, оно предопределено организационной структурой одной из систем, куда та или иная материальная точка (или группа точек) входит в качестве составной части. Вследствие этого Материя не есть произвольное нагромождение качественных форм, беспорядочно разбросанных в пространстве и чередующихся во времени. Напротив, Материя существует в виде различного рода сложнейших по своей структуре многочисленных системных образований, находящихся в постоянной взаимосвязи и взаимодействии, причём порядок их организации строго регламентируется самим ходом Развития Материи через движение в качестве-пространстве-времени. Каждая часть любой системы имеет определённые качественные свойства и несёт соответствующую функциональную нагрузку. Период функционирования каждой части системы предопределяется движением по ординате времени; перемещение в пространстве обеспечивает относительное друг к другу развёртывание частей функционирующих систем; появление новых качественных свойств является фактором дальнейшего системообразования Материи. Таким образом, Материя существует не в виде статически устоявшихся произвольных образований, а представляет собой взаимосвязанное сочетание динамических систем, постоянно организационно преобразующихся и совершенствующихся в соответствии с движениями в качестве-пространстве-времени. Какую же роль играет в таких системах человек?

Человек как часть природы. С первых шагов своей осознанной истории люди задумывались над тем, каковы природные истоки самого человека и сообщества людей, какова его связь с природой (более широко – космосом), каким должно быть его отношение к природе? Все эти вопросы не получали однозначного ответа. По мере накопления знаний о самом себе, об окружающей его природе, своем месте в этой природной системе человек менял взгляды на характер своих отношения с природой. Обращение к истории позволяет проследить ход изменения этих взглядов в самом широком диапазоне: от провозглашения идей о неразрывной связи и единстве человека с природой до возведения человека на недосягаемый ни для каких других живых существ постамент, с которого он, якобы, может неограниченно распоряжаться природой по собственной воле и разумению.

Основой любой деятельности человека является движение, оно же основное, чисто внешнее отличие живой материи от неживой, высших форм жизни от низших, более развитых живых существ от менее развитых заключается в том, что первые гораздо более подвижны и активны, чем вторые. Жизнь во всех своих формах связана с движениями, и по мере ее развития двигательная активность приобретает все более совершенные формы. Элементарные, простейшие живые существа гораздо более активны, чем самые сложно организованные растения. Это относится к разнообразию и скорости движений, возможности перемещаться в пространстве на различные расстояния. Простейшие могут жить только в водной среде, земноводные выходят на сушу, червеобразные живут на земле и под землей, птицы поднимаются в небо. Человек способен создать себе условия и обитать в любой среде и в любой точке земного шара (а в последние годы и вне Земли). Ни одно живое существо не в состоянии сравниться с ним по разнообразию, распространению и формам активности.

Активность растений практически ограничена обменом веществ с окружающей средой. Активность животных включает элементарные формы исследования этой среды и научение.

Активность человека самая разнообразная. Кроме всех видов и форм, характерных для животных, она содержит особую форму, называемую деятельностью.

Деятельность можно определить как специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия своего существования. В деятельности человек создает предметы материальной и духовной культуры, преобразует свои способности, сохраняет и совершенствует природу, строит общество, создает то, что без его активности не существовало в природе. Творческий характер человеческой деятельности проявляется в том, что благодаря ей он выходит за пределы своей природной ограниченности, т.е. превосходит свои же генотипически обусловленные возможности. Вследствие продуктивного, творческого характера своей деятельности человек создал знаковые системы, орудия воздействия на себя и природу. Пользуясь этими орудиями, он построил современное общество, города, машины, с их помощью произвел на свет новые предметы потребления, материальную и духовную культуру и в конечном счете преобразовал самого себя.

Исторический прогресс, имевший место за последние несколько десятков тысяч лет, обязан своим происхождением именно деятельности, а не совершенствованию биологической природы людей.

Современный человек живет в окружении таких предметов, ни один из которых не является чистым творением природы.

Ко всем таким предметам, особенно на работе и в быту, оказались в той или иной степени приложенными руки и разум человека, так что их можно считать материальным воплощением человеческих способностей.

В них как бы опредмечены достижения разума людей. Усвоение способов обращения с такими предметами, включение их в деятельность выступает как собственное развитие человека. Всем этим человеческая деятельность отличается от активности животных, которые не производят ничего подобного: ни одежды, ни мебели, ни машин, ни знаковых систем, ни орудий труда, ни средств передвижения и многого другого.

Деятельность человека связана с предметами материальной и духовной культуры, которые используются им или в качестве инструментов, или в качестве предметов удовлетворения потребностей, или в качестве средств собственного развития.

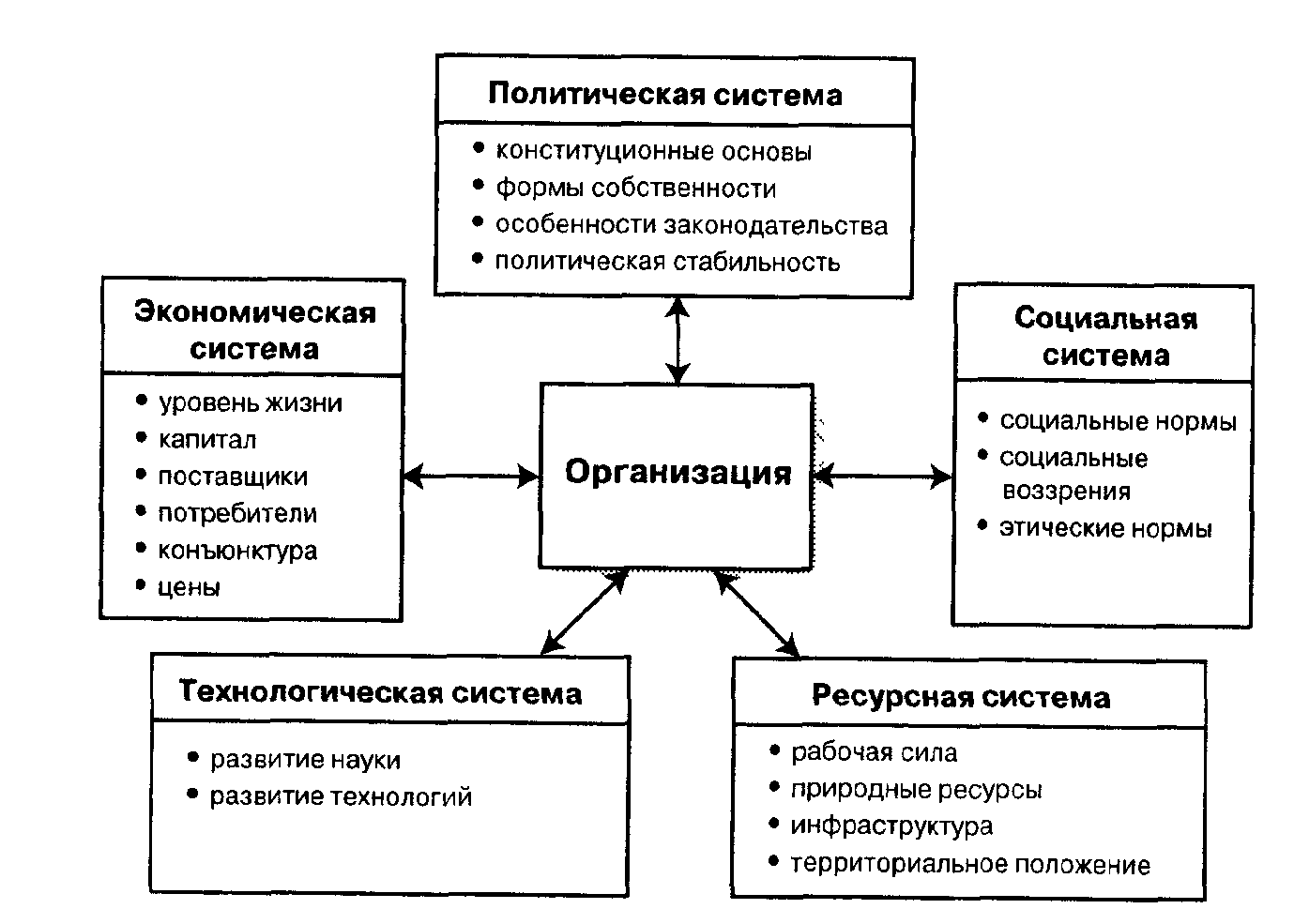

Вот мы и приблизились к термину «предметная среда» и связанное с ним понятие появились в результате переноса на мир человека и человеческой деятельности представлений, выработанных при исследовании животных организмов и их поведения. В основе соответствующего биологического понятия — «природная среда» — лежало расчленение объекта изучения на «организм» и «среду», причем среда составляла природные, естественные условия жизни организма, к которым, по мысли биолога, организм должен был приспосабливаться. Природная среда в рамках этой абстракции не зависит от жизнедеятельности и поведения животных организмов; если она и менялась, то не в связи с ними. В свою очередь, поведение организма определялось его отношением к природной среде и вместе с тем создавало это отношение: животные могли избегать неблагоприятных условий или, наоборот, находить благоприятные. Даже в тех случаях, когда жизнедеятельность и поведение животных изменяли среду, то это все равно выступало для животных как стихийный, не зависящий от них, естественный процесс изменения самой природы.

Подобные представления об обособленном животном организме и его отношении к природной среде подразумеваются и тогда, когда речь идет о предметной среде человека. Хотя в этом понятии вместо животного организма фигурирует человек, а вместо природы — предметность, окружающая человека, характер абстракции остается тот же: человек мыслится приспосабливающимся к предметной среде, а среда — независимой от человека.

Прежде всего, было отмечено различие между природной и социальной средой человека. Стало очевидно также, что сама социальная среда очень неоднородна: отношение человека к другим людям существенно иное, нежели отношение к вещам. Именно эта последняя составляющая социальной среды и была названа предметной средой.

Отмечалось также, что человек не просто приспосабливается к предметной среде, но и непрерывно изменяет ее своим поведением и деятельностью, что эти изменения осуществляются не столько стихийно, как у животных, сколько сознательно и целенаправленно. Последнее, естественно, привело общественную мысль к следующему принципиальному выводу: человек не просто изменяет предметную среду — он ее производит, творит в соответствии со своими идеями, идеалами и планами. Это обстоятельство существенно отличает предметную среду человека от природной, которая изначала дана людям и не является продуктом их деятельности. Имея это в виду, предметную среду человека стали называть «второй природой».

Фиксация искусственности предметной среды, или второй природы, по сути дела, коренным образом изменила само понимание взаимодействия между организмом и средой. Человек оказывался таким организмом, который по отношению к предметной среде выступал уже не как приспосабливающийся, а как производитель и творец предметности, как ее источник. Предметная среда в силу этого перестала пониматься в качестве среды и была осознана в виде продукта человеческой производящей деятельности, в частности промышленного производства.

Но характеристики искусственного, будучи совершенно верными, не исключали и иных определений: в другом плане предметный мир, созданный и создаваемый людьми, выступал по отношению к ним как среда, к которой они должны таки были приспосабливаться и в соответствии с которой должны были строить свое поведение и свою деятельность. Поэтому определение мира вещей, созданных людьми и окружающих их, как предметной среды, т. е. как естественного, продолжало сохраняться, несмотря на очевидную правильность характеристик искусственного.

В

основании этих двух разных характеристик,

внешне приводящих к противоречию, лежит

исключительно важная и принципиальная

двойственность в положении и деятельности

самого человека. Своеобразие

существования человека состоит как раз

в том, что каждый отдельный человек

является не только отдельным и

самостоятельным человеком, живущим в

природной и социальной среде, но всегда

также определенным органом более

сложного, социального организма —

человеческого

общества, элементом сложной социальной

системы.

При этом, как выясняется, именно это

второе качество — органа социальной

системы — является главным и определяющим

для человека, а существование его в

качестве отдельного и независимого

организма является вторичным, определяется

потребностями более широкой социальной

системы и, как показывает история,

встречается отнюдь не при всякой

организации

человеческого общества.

Своеобразие

существования человека состоит как раз

в том, что каждый отдельный человек

является не только отдельным и

самостоятельным человеком, живущим в

природной и социальной среде, но всегда

также определенным органом более

сложного, социального организма —

человеческого

общества, элементом сложной социальной

системы.

При этом, как выясняется, именно это

второе качество — органа социальной

системы — является главным и определяющим

для человека, а существование его в

качестве отдельного и независимого

организма является вторичным, определяется

потребностями более широкой социальной

системы и, как показывает история,

встречается отнюдь не при всякой

организации

человеческого общества.

.

.

Один и тот же индивид в современном обществе выступает и в той и в другой роли. Но он разный в каждом из этих отношений и по-разному относится к своему предметному миру.

Отдельный человек может производить, создавать элементы предметного мира, и поэтому многие элементы последнего выступают для него не как продукты его сознательной и целенаправленной деятельности, а как нечто естественно данное, независимое от него и противоречащее ему, как то, с чем ему приходится считаться и к чему ему приходится приспосабливаться, т. е. как среда его жизнедеятельности,

Если мы говорим о создании или производстве предметного мира в целом, то можем и должны иметь в виду уже не отдельного человека, а всех людей, объединенных в человечество, или, точнее, Человечество — как единый социальный организм, создающий и производящий весь предметный мир. Но для организма этого рода, для Человечества, предметный мир выступает уже не как среда, к которой нужно приспосабливаться и которая живет по своим стихийным, естественным законам, а как продукт его деятельности, как его творение и в этом смысле — как полностью от него зависящий мир.

Подобное творческое отношение к предметному миру доступно и характерно не только для абстрактного социального организма, или Человечества, но и для каждого конкретного человека. Реальное существование — сознание и поведение отдельного человека — задано не только его положением в системе Человечества, его функциями в этой социальной системе. Являясь органом всей социальной системы, отдельный человек как бы перенимает всю ее мощь и, благодаря этому, встает на один уровень с природой и предметным миром. Если человек осуществляет в социальной системе функцию управления, то он как бы присваивает себе всю эту социальную систему и начинает относиться к первой и второй природе посредством этой системы. В таком положении отдельный человек может чувствовать и осознавать себя производящим весь предметный мир, ибо его цели и идеалы, реализованные социальной системой, изменяют и преобразуют мир. Осознание этого факта определяет отношение современного человека ко всем окружающим его предметам и позволяет ему рассматривать их не как среду, к которой надо приспособиться, а как мир, который надо изменить.

Очевидно, что практически это отношение возможно только в том случае, если отдельный человек действительно является органом и агентом Человечества, если он сознает себя таковым, если он действительно присваивает себе социальную систему и получает возможность распоряжаться ее мощью в ходе своей собственной индивидуальной деятельности. Очевидно, что это происходит не всегда, и не может происходить всегда. Уже один факт различий и разнообразия целей деятельности отдельных людей ставит этому преграду и заставляет их подчинять свои цели и желания интересам целого. Отсюда знаменитый тезис о свободе человека как осознанной необходимости.

Реально предметный мир, как и все остальное в социальных структурах, выступает для всякого отдельного человека с двух, связанных между собой сторон: с одной — как предметный мир, который он в качестве органа и агента Человечества производит и изменяет в соответствии со своими идеалами, целями и потребностями, с другой — как предметная среда, к которой он должен и вынужден приспосабливаться, как независимая от него сила, обладающая своими естественными законами жизни, с которыми он должен сообразовать все свои сознательные действия, если действительно хочет быть свободным.

Указанная двойственность в отношении человека к предметам окружающего мира дает возможность различить в жизнедеятельности каждого отдельного человека поведение и собственно деятельность.

Отношение приспособления к предметам окружающего мира задает функциональные характеристики поведения, а сами эти предметы превращает в предметную среду. Отношение сознательного и целенаправленного изменения и преобразования предметов окружающего мира, или же использование их в качестве средств и орудий такого преобразования, задает функциональные характеристики деятельности, а сами эти предметы превращает, соответственно, в предметы деятельности, ее продукты и средства. В поведении и в деятельности предметы окружающего нас мира живут, если можно так выразиться, разной жизнью и по разным законам.

Вещи предметного мира могут не удовлетворять людей и человечество и как среда поведения, и как элементы деятельности. Отношение неудовлетворенности предметной средой возникает в тех случаях, когда вещи начинают ограничивать поведение и деятельность людей, создают дискомфорт и напряженность в психическом состоянии. Это может происходить и происходит потому, что поведение и деятельность людей меняются, а предметная среда остается прежней и входит в противоречие с новыми процессами; потому, что предметы, являющиеся условиями и элементами деятельности и поведения разных людей, групп и коллективов, сталкиваются и пересекаются в одном и том же пространственно-временном ареале; потому, что предметный мир изменяется и преобразуется быстрее, нежели реальные связи и механизмы процессов деятельности; наконец, потому, что идеалы и требования человека к наилучшей организации деятельности и среды опережают реальные процессы преобразования предметного мира.

Познакомившись с данными философскими категориями, мы можем на следующей лекции детальнее разобраться в истории зарождения и развития дизайна, как вида проектной и художественной деятельности человека по преобразованию предметного мира.

________________________________________________________________________

ЛЕКЦИЯ 2

История развития дизайна как нового вида проектной и художественной

деятельности.

________________________________________________________________________

Дизайн - это творческий метод, процесс и результат художественно-технического проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и потребности человека, как утилитарным, так и эстетическим.

«Дизайн» - это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрение потребителя, так и с точки зрения изготовителя. Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным производством. Слово «дизайн» предложил использовать Томас Мальдонадо.

Дизайн - это творческий процесс создания вещи, в котором эстетика определяет содержимое (суть), а технологии форму вещи.

Подразделяется на:

· художественный дизайн - создание вещного мира сугубо с точки зрения эстетики восприятия (внешние проявления формы);

· техническая эстетика - наука о дизайне, учитывая все аспекты, и прежде всего конструктивность (ранний этап становления), функциональность (средний), комфортность ее производства, эксплуатации, утилизации и т.д. (современное понимание).

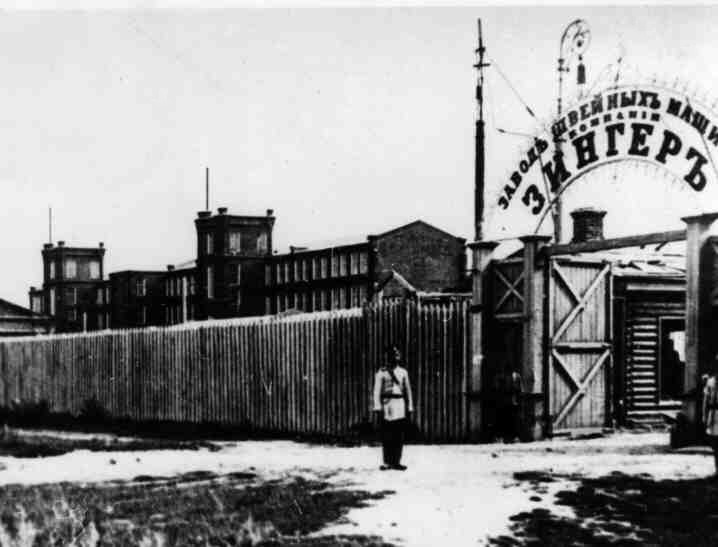

Корни дизайна уходят к началу XIX века, в эпоху появления массового машинного производства и разделения труда. До промышленной революции в труде ремесленника дизайн непосредственно сочетался с изготовлением изделия. История развития художественного конструирования берет начало с середины XIX в.

Исторические этапы формообразования

· Кустарное, ремесленное производство - предтеча дизайна от начала человеческой цивилизации до конца XVIII века

· Индустриальное машинное производство - конец XVIII века начало XX века

· Этап Дизайна - начало XX века - наше время

Кустарное производство - ручной труд примитивные орудия труда, примитивная технология, малосерийное производство + учитывались все потребности человека к вещи: полезность, функциональное совершенство, удобство, красота, экономическая целесообразность. Производством бытовых вещей издавна занимались ремесленники. Понятно, что ремесленник - не дизайнер. Ремесленник делает одну и ту же вещь из одного и того же материала. Вещи получались индивидуальные, эксклюзивные и дорогие. Шесть принципов работы кустаря: социологический, инженерный, эргономический, эстетический, экономический, экологический.

Индустриальное производство - "нечеловечные, холодные предметы". С приходом века индустриализации дизайнер стал создавать прототипы изделий, которые с помощью машин производили другие люди. Практика раннего дизайна была весьма примитивной. Функциональностью и экономичностью производимой продукции занимались инженеры, а дизайнеры отвечали лишь за ее эстетический вид. Оказалось, что дизайнеры должны создавать прототипы массового машинного производства, предварительно изучив технологию современного производства и свойства материалов. Назначению изделий и простоте обращения с ними придавали столь же важное значение, как и их внешнему виду. В скором времени дизайнерские фирмы стали набирать в штат чертежников, модельщиков, инженеров, архитекторов и специалистов по изучению рынка. 1785г. в Англии начинает развиваться индустриальное машинное производство - специализация, узкопрофессиональный подход, разделение труда, потоковость.

Этап дизайна соединил достоинства предыдущих двух этапов: дизайнер работает на промышленном производстве, использует различные материалы и технологии. Дизайнер связан с массовым производством и с его уровнем и возможностями. Оформители и бутафоры украшают свои вещи, но дизайнер обязан мыслить масштабно и разнопланово, он обязан наперед представлять, как поведет себя его будущее творение в своей среде обитания, как оно повлияет на среду и как среда уживется с вещью. А главное дизайнер должен придать вещи максимальную симпатию к человеку, к тому, для кого вещь будет предназначена, кому она будет служить. Дизайнер обязан сохранить чистоту идеи - функциональную обоснованность для формы, материала, т.е. всех составляющих.

Дизайнер (художник - конструктор) создавая вещь должен знать: быт, этнографию, демографическую ситуацию, социологию быта (чтобы понять: кто, когда, как и до каких пор будет пользоваться вещью, рождающейся сегодня), психологию, физиологию, медицину, эргономику, технологию изготовления вещи, свойства материалов, возможные инженерные и конструкторские решения.

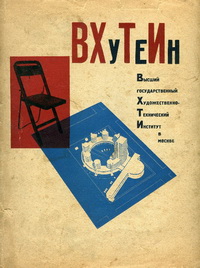

Принято выделять два основных направления в становлении дизайна: Российское (ВХУТЕМАС) и Германское (БАУХАУЗ). В основе всех мировых школ дизайна лежат образовательные концепции, так или иначе восходящие к опыту ВХУТЕМАСа-Баухауза. Базовыми знаниями мирового дизайнерского образования весь ХХ век являлась пропедевтика: элементарные вводные курсы, учившие видеть простое в сложном, расщеплять любую форму - на геометрические первоэлементы, жизнь - на функциональные процессы. Сама по себе модернистская парадигма есть по сути как бы система художественного образования. Школа приёмов, с помощью которых можно анализировать всю предшествующую культуру, переконструировать существующую и строить новый мир - целесообразный, технологичный, функциональный и социально справедливый. Российское направление развития дизайна.

В

СССР в Москве в 1918г. был создан Художественно

Технический Совет. В 1919г. создается

Художественно Технический Совет в

составе Совнаркома Труда и Обороны. В

1920г. В. И. Ленин подписал декрет о создании

Государственных Высших Художественно-технических

Мастерских с факультетами: архитектурный,

живописи, скульптуры, текстильный,

керамический, дерева и железо обработки.

Создан Совет по промышленному искусству

в составе ВСНХ.

В

СССР в Москве в 1918г. был создан Художественно

Технический Совет. В 1919г. создается

Художественно Технический Совет в

составе Совнаркома Труда и Обороны. В

1920г. В. И. Ленин подписал декрет о создании

Государственных Высших Художественно-технических

Мастерских с факультетами: архитектурный,

живописи, скульптуры, текстильный,

керамический, дерева и железо обработки.

Создан Совет по промышленному искусству

в составе ВСНХ.

Тогда же в 1920г. были организованы Высшие Художественно- Технические Мастерские ВХУТЕМАС (директор А. Родченко), которые просуществовали до 1932г ВХУТЕМАС, первоначально (до 1921г.) - Свободные художественные мастерские, основанные в 1918г. в Москве на базе Московского училища живописи, ваяния и зодчества и Строгановского художественно-промышленного училища.

Организация

ВХУТЕМАСа

явилась одним из мероприятий, имеющих

целью создание и развитие советской

художественной культуры. Однако проникшие

к руководству ВХУТЕМАСа формалисты

применяли в нем уродливые методы

обучения, препятствовавшие развитию

творчества молодежи в духе реализма и

национальных традиций (пропаганда

формализма под видом пролетарского

искусства, создание мастерских по

вульгарному ремесленно-технологическому

принципу). Деятельность формалистов во

ВХУТЕМАСе вела к развалу и ликвидации

художественного образования. В

1926-1927гг. ВХУТЕМАС

был реорганизован во ВХУТЕИН.

ВХУТЕИН - Высший государственный художественно-технический институт. Учрежден в Москве в 1926-1927гг. на базе ВХУТЕМАСа. Состоял из основного (общеобразовательного) отделения и факультетов: архитектурного, скульптурного, живописного, полиграфического, деревоотделочного, металлообрабатывающего и текстильного. Постановка общего и профессионального художественного образования во ВХУТЕИНе была значительно улучшена по сравнению с ВХУТЕМАСом. Однако в программах и практике обучения ВХУТЕИНа еще сохранялись элементы формализма. Среди преподавателей было много формалистов. Поэтому ВХУТЕИН не смог удовлетворительно справиться с задачей воспитания советских художественных кадров. (Или кто-то просто очень хотел его закрыть.) В 1930 ВХУТЕИН был закрыт. Вместо него были созданы Московский архитектурный институт и Московский художественный институт (которому позднее было присвоено имя В. И. Сурикова).

Высшие художественно-технические мастерские были открыты в Москве 29 ноября 1920г. ВХУТЕМАС включал восемь факультетов: печатно-графический, живописный, скульптурный, деревоотделочный, архитектурный и факультет металлообработки. Студенты проходили первоначальное двухгодичное обучение на основном отделении, первым деканом которого был Александр Родченко. Они приобщались к основам художественной культуры, изучали цвет, объем, пропорции, ритм, динамику. На графическом факультете ВХУТЕМАСа были отделения ксилографии, литографии, гравюры на металле, фотомеханики и наборно-печатное. Здесь преподавали выдающиеся художники и ученые В. Фалилеев, А. Сидоров, А. Эфрос, П. Флоренский, В. Фаворский и др.

Родченко

Александр Михайлович

(1891-1956гг.), российский дизайнер, график,

мастер фотоискусства, художник театра

и кино. Один из основоположников

конструктивизма, родоначальник нового

вида искусства - дизайна. В 1920-1930гг.

преподавал на деревоотделочном и

металлообрабатывающем факультетах

Вхутемаса-Вхутеина. С 1921 по 1924 работал

в Институте художественной культуры

(Инхук), где сменил в 1922

В. В. Кандинского на посту председателя. В 1930 году на базе полиграфического факультета ВХУТЕИНа (Высшего художественно-технического института - так к этому времени называлось учебное заведение) был создан Московский художественно-полиграфический институт (МХПИ), ныне - Московский государственный университет печати. Выпускники ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа-МГУПа, станковисты и иллюстраторы, во многом определили лицо российского искусства ХХ века.

Хронология российского промышленного дизайна.

1.В России в 1923 году создан первый (у нас) легковой автомобиль.

2.В 1925 году - участие в Парижской выставке, где с нашей стороны была

представлена: Изба-читальня - рабочий клуб с полной предметной начинкой.

3.1926 год - выпушена серия малолитражных тракторов.

4.1935 год - метро в Москве. 1939 год - малолитражные автомобили.

5.1948 год - автомобиль "Победа М-20", серия трамваев. В послевоенные годы в истории дизайна наметились две тенденции. Приверженцы первого направления считали, что моральный долг дизайнеров - способствовать эстетическому развитию публики, тогда как другие, придерживаясь демократических взглядов, стремились дать публике то, что она, скорее всего, желала получить и что определялось коммерческим успехом.

6.1949 год - цельнометаллические вагоны поездов с откидывающимися полками.

7.1950 - 1960-е годы. Дизайнерские фирмы, стремительно развиваясь, использовали свой талант не только для оформления товара, но и для его упаковки, для оформления интерьеров торговых помещений, витрин, выставок, средств общественного транспорта, для изготовления фирменных знаков, логотипов, фирменных канцелярских бланков, для разработки общей концепции имиджа данной корпорации. Трудности и их решение: В дизайн пришли люди из искусства, имеющие слабую техническую подготовку. Проекты отличались техническим несовершенством. Дизайнеров обвиняли в излишнем формализме. Но... дефицит товаров, нерешенность проблемы количества способствовали развитию дизайна в 60 -е годы. А так же - необходимость повышения социального престижа (Советское - значит лучшее), необходимость гуманизации производства и техники (эргономические требования: цвет, звук, форма, запах, комфорт, необходимость превращение труда в радость, воплощение формулы: человек - вещь - среда).

8.1962 год - возрождение дизайна. Разработка комплексных художественно-конструкторских программ (дизайн-программ или государственных стандартов, в простонаречии ГОСТов) 1962 год - вышло постановление Совета Министров СССР "Об улучшении качества продукции машиностроения и товаров культурно- бытового назначения путем внедрения методов художественного конструирования". Организация Всесоюзного Научно- Исследовательского Института Технической Эстетики ВНИИТЭ (с филиалами на Урале, Дальнем Востоке, Украине, Белоруссии, Литве, Армении, Грузии), внедрение методов художественного конструирования.

9.1964 год - появился журнал "Техническая эстетика".

10.1970-е годы. В дизайнерской деятельности появилось несколько новых направлений:

1. гуманитарный дизайн для бедных слоев населения

2. компьютерный дизайн

3. создание энергоэкономичной бытовой аппаратуры. Дизайнеры стали больше уделять внимания вопросам надежности и эргономичности изделий.

11.Конец 1980-х - 2002 годы - быстро развивается технология компьютерного дизайна. Теперь один дизайнер может решать такие задачи, какие решить раньше было по силам лишь конструкторскому бюро. В связи с появлением персональных компьютеров быстро развивается Промышленный Дизайн и некоторые направления дизайна:

а. дизайн интерьера

в. веб-дизайн

в. ландшафтный дизайн

г. полиграфический дизайн