- •Кислотно-основное состояние

- •Внутриклеточные и внеклеточные буферные системы

- •Бикарбонатная буферная система

- •Фосфатная буферная система.

- •Гемоглобиновая буферная система

- •Органная регуляция кос

- •2. Почечные контрольные механизмы

- •Выведение ионов водорода и обмен их на ионы натрия

- •Ацидогенез

- •Аммониогенез

- •Основные показатели кос крови

- •Формы нарушений кос

- •Ацидоз негазовый ацидоз Метаболический ацидоз

- •Алгоритм лабораторной диагностики ацидоза

- •Алкалоз

- •Sb 39,3 ммоль/л

- •Алгоритм лабораторной диагностики алкалоза

- •Алгоритм лабораторной диагностики кос при нормальном рН крови

Ацидогенез

Так как чрезвычайно кислая моча может повредить структуры мочевого тракта, рН мочи поддерживается на определенном уровне в пределах от 4,5 до 8,0. Эти значения определяются количеством незабуференных ионов Н+, которые могут быть выведены почками. Когда число свободных ионов Н+, секретированных в канальцевую жидкость, угрожает крайне резкому сдвигу рН в кислую сторону, эти избыточные ионы водорода должны быть преобразованы в другую форму. Это достигается связываем ионов Н+ с внутриканальцевыми буферами перед тем, как они выводятся с мочой. В канальцах существуют две значимые буферные системы: фосфатная и аммонийная.

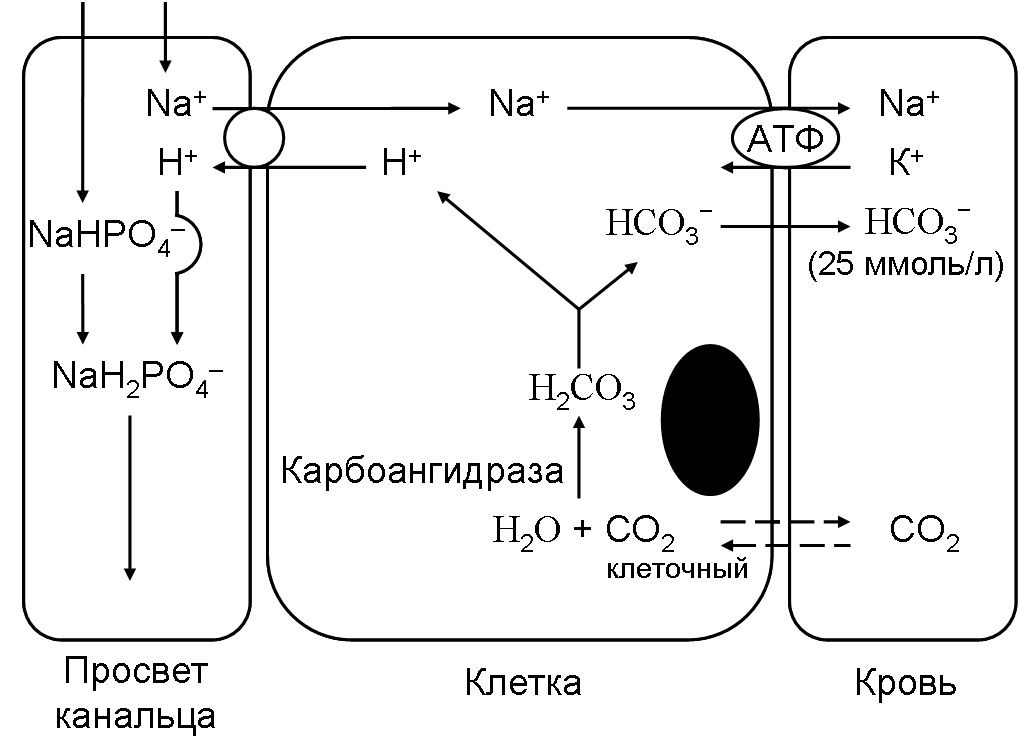

Рис.7.

В почках происходит обмен ионов водорода на ионы натрия с участием двуосновного фосфата. Выделяющиеся в просвет канальца водородные ионы связываются анионом НРО4ˉ с образованием одноосновного натрия фосфата (NаН2РО4). Одновременно эквивалентное количество ионов натрия поступает в эпителиальную клетку канальца и связывается с ионом НСО3ˉ с образованием NаНСО3. Последний реабсорбируется и поступает в общий кровоток.

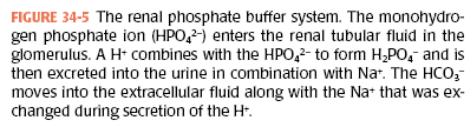

Фосфатный буфер является основным буфером мочи. В гломерулярном фильтрате 80% фосфатов присутствует в виде двухвалентного аниона (НРО4ˉ), который при взаимодействии с секретируемым ионом Н+ превращается в одновалентный фосфат Н2РО4ˉ:

![]()

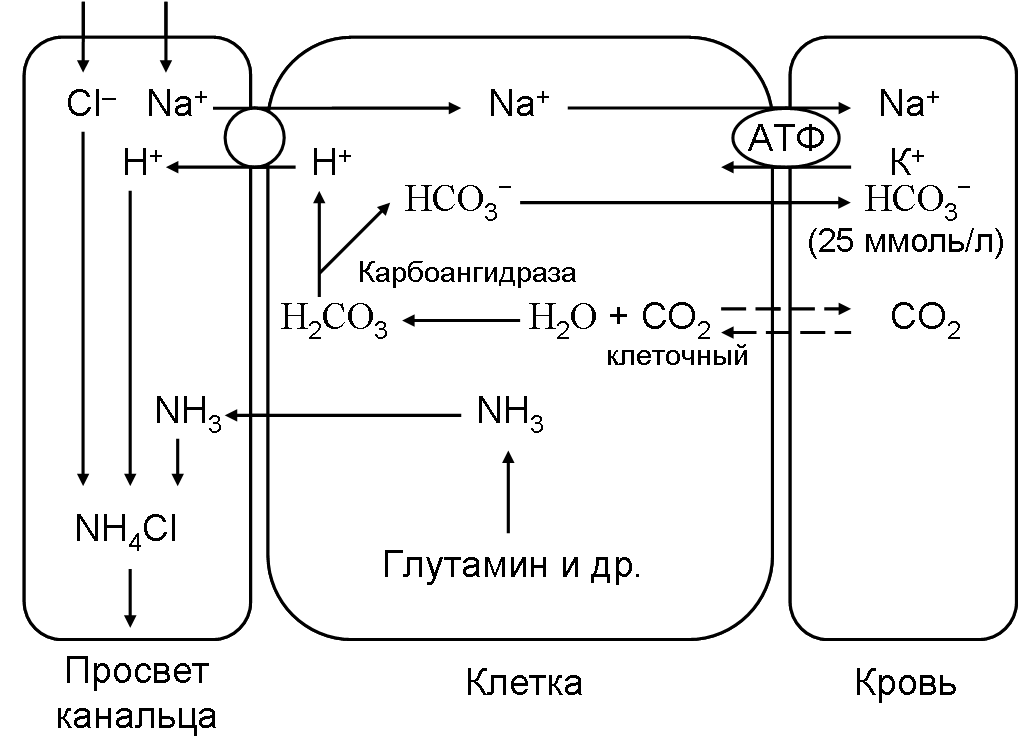

Аммониогенез

При истощении фосфатного буфера (обычно при рН мочи ниже 4,5) выделение протонов и реабсорбци ионав натрия и бикарбоната осуществляется за счет аммониогенеза. Экскреция ионов Н+ и образование НСО3ˉ аммонийной буферной системой осуществляется в три этапа: (1) синтез аммонийного иона (NH4+) из аминокислоты глутамина в проксимальных канальцах, в толстой восходящей петле Генле и в дистальных канальцах;

![]()

Фермент глютаминаза, катализирующая эту реакцию, активируется при хроническом ацидозе, что сопровождается увеличением экскреции ионов водорода в виде ионов аммония

(2) реабсорбция и повторное использование NH3 в медуллярной части почек;

(3) буферирование Н+ ионов аммиаком NH3 в собирательных канальцах.

Метаболизм глутамата в проксимальных канальцах приводит к образованию двух ионов NH4+ и двух ионов НСО3ˉ. Два NH4+ иона секретируются в тубулярную жидкость противоположно транспортным механизмом в обмен на ион Na+. Два НСО3ˉ иона перемещаются из канальцев наряду с реабсорбируемым ионом Na+, входя в перитубулярную систему капилляров. Таким образом, из каждой молекулы метаболизируемого глутамата в проксимальных канальцах два иона NH4+ секретируются в канальцевый фильтрат, а два иона НСО3ˉ реабсорбируются в кровь. Появляющиеся в результате этого процесса НСО3ˉ - вновь образованные ионы НСО3ˉ. Вторичный буферный механизм включает повторное использование NH4+ клетками канальцевого эпителия в мозговом слое почек. Здесь NH4+ превращается в NH3 и секретируется в просвет канальцев. В собирательных канальцах ионы Н+, которые секретировались в просвет канальца соединяются с NH3, образуя ионы NH4+. Однако, эта часть канальцев относительно непроницаема для ионов NH4+; вследствие чего, единожды прореагировавший ион Н+ с NH3 будет выведен с мочой в составе иона NH4+ (называют «ловушкой» для иона водорода). NH3 может свободно диффундировать через клеточные мембраны, тогда как ион аммония такой способностью не обладает. В просвете почечного канальца формируется аммонийная буферная система:

![]()

Рис. 8. Схема аммониогенеза.

В процессе преобразования в NH3 ион Н+ из повторно используемого NH4+ способствует реабсорбции НСО3ˉ путем связывания с НСО3ˉ, доставленного из проксимальных канальцев. Таким образом, дополнительные новые ионы НСО3ˉ образуются и добавляются в кровь для каждого иона NH4+, который повторно используется.

Одним из наиболее важных признаков аммонийной буферной системы является тот, что она является субъектом физиологического контроля. При нормальных условиях, количество ионов Н+, элиминируемое аммонийной буферной системой, составляет около 50% экскретируемой кислоты и вновь образованных НСО3ˉ.

Таким образом, в канальцевой жидкости большая часть ионов водорода, поступающая из эпителия канальцев, связывается с ионами НСО3-, НРО4- и NH3 и выводится с мочой. Одновременно происходит поступление эквивалентного количества ионов натрия в клетки канальцев с образованием бикарбоната натрия, который реабсорбируется в канальцах и восполняет щелочной компонент бикарбонатного буфера.

Определение выведенного с мочой аммония и одноосновных фосфатов (титруемая кислотность – ТК) наряду с определением рН составляет основу для оценки функции дистальной части нефрона.

Конкуренция ионов водорода и ионов калия за элиминацию с мочой. Уровни калия в крови влияют на выведение почками ионов Н+, и наоборот. При гипокалиемии имеет место перемещение ионов К+ из клеток во внеклеточную жидкость и реципрокное движение ионов Н+ из внеклеточной жидкости в клетки. В почках эти потоки снижают рН в клетках эпителия почечных канальцев, посредством повышения секреции ионов Н+. Снижение калия также стимулирует синтез аммония почками, как средство буферирования избыточных ионов Н+. В результате повышается реабсорбция отфильтровавшихся ионов НСО3ˉ и развивается метаболический алкалоз. Подъем уровней К+ в крови оказывает противоположный эффект. Содержание К+ в плазме также изменяются под влиянием кислотно-основного состояния. При ацидозе повышена элиминация ионов Н+ и снижено выведение ионов К+, что в результате приводит к гиперкалиемии. Алкалоз оказывает противоположное действие.

Альдостерон также влияет на элиминацию ионов Н+ почками, а именно, в собирательных канальцах, опосредованно стимулируя секрецию ионов Н+, наряду повышением реабсорбции ионов Na+ и секреции ионов К+. Для гиперальдостеронизма характерны гипокалиемия и алкалоз, обусловленный повышенной секрецией ионов Н+. Противоположные изменения возникают при гипоальдостеронизме: уровня К+ повышается, снижается секреции ионов Н+ и развивается ацидоз.

Влияние NaCl - Н2СО3 обменов на рН. Уровень хлорида натрия может опосредованно влиять на кислотно-основной баланс через Clˉ/ НСО3ˉ обменную систему. Реабсорбция хлорида натрия в почках требует реабсорбции сопроводительного аниона. Основными внеклеточными анионами являются Clˉ и НСО3ˉ.

Одним из механизмов, используемым в почках для регуляции рН внеклеточных жидкостей, является возврат или выведение ионов НСО3ˉ. В реализации этого механизма необходимо перемещение реципрокных анионов. Во внеклеточной жидкости содержание хлоридов самое высокое по сравнению с другими анионами. При необходимости ионной перемены ион Clˉ может заменять НСО3ˉ. Например, уровни НСО3ˉ в плазме крови обычно повышаются, если соляная кислота секретируется в желудок после обильной еды, вызывая так называемый послеобеденный щелочной прилив. Позднее, так только ионы Clˉ ˉреабсорбируются в тонкой кишке, рН возвращается к нормальному уровню. Гипохлоремический алкалоз индуцируется снижением в плазме уровней Clˉ. Гиперхлоремический ацидоз имеет место при повышении уровней Clˉ.

Печень.

Регуляция КОС происходит путем окисления органических кислот, образующихся в цикле Кребса, окисления молочной кислоты, синтеза мочевины из аммиака, секреции с желчью бикарбоната. В физиологических условиях в печени 45% метаболизированной глюкозы превращается в молочную кислоту, которая частично подвергается буферному воздействию внеклеточных бикарбонатов. 80% лактата превращается с углекислый газ и воду, 20% - в глюкозу. Каждая из этих реакций обеспечивает регенерацию бикарбоната, истраченного на нейтрализацию молочной кислоты.

Желудочно-кишечный тракт.

Желудочно-кишечный тракт обеспечивает поддержание КОС путем регуляции количества и качества абсорбируемых ионов и воды. В кишечнике функционирует механизм предпочтительной реабсорбции ионов хлора. Этим объясняется развитие гиперхлоремического ацидоза после трансплантации мочеточников в подвздошную или толстую кишку. После приема пищи параллельно с секрецией ионов водорода и хлора в просвет желудка из внеклеточной жидкости увеличивается поступление НСО3ˉ – феномен «щелочного прилива». В норме происходит быстрая коррекция этого путем секреции бикарбоната в просвет кишечника и реабсорбции ионов хлора.

Кожа может в условиях избытка нелетучих кислот и оснований выделять последние с потом. Это имеет особое значение при нарушении функции почек.