- •Условные обозначения

- •1.Анализ объектов проектирования как систем

- •1.1 Общие понятия и принципы представления информации о системах

- •1.2 Системный подход к декомпозиции и разработке классификаций объектов проектирования

- •1.3 Графическое представление иерархической структуры системы

- •1.3.1 Графы и деревья. Основные понятия, формализация информации в виде матриц смежности и инцидентности.

- •1.3.2 Особенности выделения уровней иерархии

- •1.4 Использование и - или - деревьев для обобщения информации о группах объектов

- •1.5 Возможности автоматизации решения задач классификации и представления структуры систем

- •2 Модели проектирования сложных технических систем

- •Процедурная модель проектирования

- •Эволюция системы – совмещает традиционные этапы: составление программ, их тестирование и интеграцию (комплексирование): Происходит последовательная разработка ряда прототипов.

- •2 Принципы организации информации о системе для эффективной обработки на эвм

- •2.1 Анализ современных средств структурного анализа систем и их применение

- •2.2 Диаграммы потоков данных

- •2.2.1 Контекстная диаграмма и детализация процессов

- •Обслужить 0

- •Компьютер банка

- •Детализация процесса Обслужить с использованием dfd первого уровня

- •2.2.2 Декомпозиция данных и расширение обозначений потоков данных для dfd

- •2.2.3 Расширение обозначений реального времени потоков данных для dfd (управляющие процессы)

- •2.2.4 Словарь данных и спецификация процессов

- •3.6.1 Содержимое словаря данных

- •2.3 Спецификация управления. Диаграммы переходов состояний std

- •5 Sadt - технология анализа и проектирования

- •5.1 Активностная (функциональная) модель проектируемой системы

- •5.2 Отношения между активностями системы

- •5.3 Примеры применения sadт технологи

- •7 Средства проектирования физической модели системы

- •2.4.1 Структурные карты Константайна

- •2.4.2 Структурные карты Джексона

- •2.6 Общие принципы представления информации о системах

- •2.7 Информационное взаимодействие классов при различных видах наследования

- •Астатические системы

- •Принципы комбинированного управления

- •Системы с неполной начальной информацией (кибернетические)

- •Самонастраивающиеся системы (снс)

- •Виды систем автоматического управления

- •Развитие управления процессами. Уровни автоматизации

- •Обработка данных и слежение за ними

- •Оптимальный уровень автоматизации

- •Сетевое планирование и управление

- •Автоматизированное проектирование сложных объектов и систем Курс лекций

1.4 Использование и - или - деревьев для обобщения информации о группах объектов

При рассмотрении задач в САПР необходимо решать не только вопросы представления информации об иерархической структуре системы, которые связаны с различной степенью декомпозиции системы, а также вопросы, связанные с поиском средств улучшения технических решений для элементов и системы в целом. Наиболее наглядным и эффективным способом для решения этой задачи являются графы и деревья, в частности И-ИЛИ-деревья [1, 2]. С использованием И-ИЛИ-деревьев осуществляется отображение структуры целого класса подобных систем - аналогов, которые включают накопленный опыт в разработке систем данного типа. Построение общего И-ИЛИ-дерева технических решений обычно производят путем объединения И-деревьев, построенных для каждой из нескольких наиболее перспективных конкретных систем (рис. 9).

И-ИЛИ - дерево представляет собой однонаправленный граф с одной корневой вершиной. Каждая вершина, кроме корневой, подчинена какой-либо одной вершине, расположенной на более высоком уровне абстракции (ярусе). Вершины бывают двух типов: И, ИЛИ. Вершины, независимо от типа, могут иметь две или несколько подчиненных вершин. Вершины, которые не имеют подчиненных, называются висячими. К узлам можно приписать дискриминаторы (принципы разделения или объединения элементов), в частности, «И» - дискриминатор агрегирования элементов в систему.

На И-ИЛИ - дереве узлы И связывают обобщенные (функциональные) элементы рассматриваемого класса систем, которые в совокупности реализуют необходимые для нее функции, а узлы ИЛИ соединяют альтернативные варианты известных конструктивных решений для каждого функционального элемента. Таким образом, у вершин типа И подчиненные вершины являются ее составными частями. У вершины типа ИЛИ, подчиненные элементы являются ее возможными альтернативными вариантами (альтернативами), которые встречаются у известных систем, поэтому совокупность элементов, объединенных в вершине ИЛИ, называют альтернативной линейкой.

Функциональные элементы и их конструктивные решения разделены на каждом иерархическом уровне декомпозиции системы и представляются на различных ярусах. Ярусы, на которых расположены вершины И и ИЛИ, должны чередоваться.

Целесообразно ограничить исходное множество систем, которые используются для построения И – ИЛИ - дерева и последующего анализа, только наиболее перспективными решениями, обладающими высокими технико-экономическими показателями. В дальнейшем расширение множества вариантов решений на И – ИЛИ - дереве осуществляется не только по альтернативным вариантам технических решений (объединенных в узлах ИЛИ), но и по отдельным ее функциональным элементам (объединенным в узлах И).

Рисунок 8 - Декомпозиция системы «Автомобиль», представленная в виде И – дерева

Рисунок 9 - Декомпозиция и обобщение конструктивных решений для различных автомобилей, представленных в виде И-ИЛИ – дерева

Мощность множества решений, предоставляемых деревом И-ИЛИ, представляет собой количество вариантов конструкции узла. Мощность висячей вершины равна 1, мощность вершины типа И равна произведению мощностей подчиненных вершин, а вершины типа ИЛИ ‑ сумме. Соответственно, мощность дерева равна мощности корневой вершины.

Расширение множества технических решений позволяет отыскивать на нем не только перспективные существующие системы, но и новые аналогично методу морфологического анализа. После проведения декомпозиции по всем функциональным элементам можно преобразовывать полученное И-ИЛИ-дерево в различные И-деревья, соответствующие разным конструкциям системы с последующей оценкой их с точки зрения поставленных требований.

Принятие проектных решений, представленных на И-ИЛИ дереве, требует учета большого числа взаимодействующих факторов различного характера. При этом технические, экономические и другие факторы настолько сильно влияют друг на друга, что их учет целесообразно проводить только в комплексе. Для обоснованного выбора наилучшего варианта технического решения необходима модель, обеспечивающая оценку качества выбранной конструкции. Решение заключается в декомпозиции самого процесса проектирования, использовании технических и экономических критериев для оценки эффективности различных вариантов систем, получаемых на И-ИЛИ дереве.

И-ИЛИ деревья не являются единственной формой представления информации о системе. Например, SADT-технология также позволяет выполнять функциональную декомпозицию системы, а затем рассмотреть технические решения для каждой активности (функции).

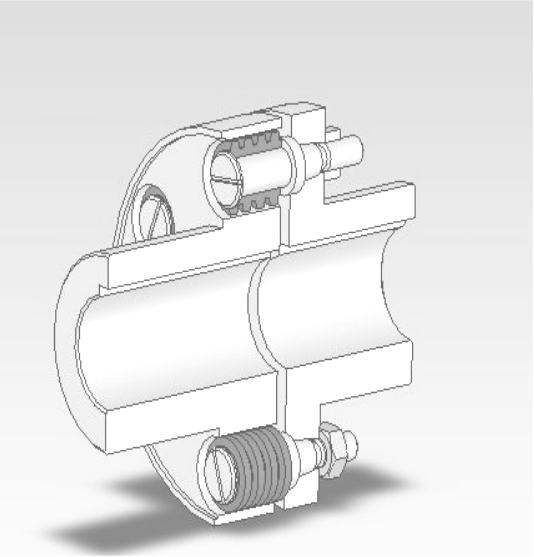

В качестве примера приведем также конструктивную декомпозицию редуктора и основные функции выделенных элементов конструкции (рис. 10). Основой для конструктивной декомпозиции системы является обеспечение конструктивными элементами функций и подфункций, которые выполняются системой. В этом случае функциональные признаки объекта служат для контроля полноты конструктивных решений для рассматриваемой системы.

Разработаем граф связей деталей муфты (рис.11), отражающий конструктивные связи ее элементов. Для этого на И-дереве, построенном для муфты, выберем уровень абстракции (в данном случае “Детали”) и рассмотрим связи деталей муфты, которые выполняют ее функции (см. рис. 10). Муфта сцепления включает две базовые детали (полумуфты), которые связаны с валами электродвигателя и редуктора с помощью шпонок. Крутящий момент между ними передается шпильками (размещены в одной полумуфте) и резиновыми втулками (размещены на шпильках в другой полумуфте). Шпильки закреплены в полумуфте гайками. После такого анализа взаимосвязи элементов муфты можно показать на диаграмме (графе) (рис. 12). Такие диаграммы называют потоковыми, так как на них можно показать передачу нагрузок (сил, моментов) между элементами муфты [10].

Рассмотрим декомпозицию основных функций муфты (рис. 13), приведенных на рис. 10, чтобы установить соответствие функций и конструктивных элементов, которые обеспечивают их выполнение при работе узла.

Рисунок 10 - Конструктивная декомпозиция редуктора с указанием функционального назначения конструктивных элементов

Рисунок 11 –Втулочно-пальцевая муфта, соединяющая двигатель и редуктор

Рисунок 12 - Граф связей и передача нагрузок между элементами муфты

Рисунок 13 - Декомпозиция функций муфты, обеспечивающей соединение вала электродвигателя с входным валом редуктора

Для выполнения функции соединения вала редуктора с электродвигателем на валах установлены полумуфты, которые расположены соосно валам по посадке, ограничивающей биение корпусов полумуфт относительно них. В пазах каждого вала и полумуфты расположена шпонка, которая за счет нагрузок на боковых поверхностях, контактирующих с валом и полумуфтой передает крутящий момент с вала на полумуфту или наоборот на вал. В массивной полумуфте, обеспечивающей жесткость конструкции, консольно установлены и закреплены гайками пальцы (шпильки) с резиновыми втулками. Это позволяет исключить жесткую кинематическую связь между полумуфтами и компенсировать несоосность валов за счет податливости резиновых втулок, передающих момент на вторую полумуфту.

Приведенные выше диаграммы (см. рис. 12, 13) можно совместить, при этом элементы конструкции могут располагаться в узлах (см. рис. 12), а функции (см. рис. 13) относятся к связям между ними (объектный подход к декомпозиции) или наоборот - функции в узлах, а элементы конструкции – это связи между функциями (процедурно-ориентированный подход). Как правило, на первом этапе исследования изделия применяют объектный подход к анализу его состава и функций и конструктивную декомпозицию, хотя целью исследования может быть и совершенствование или создание новой совокупности функций для этого изделия.

Выполнить декомпозицию можно не только для изделия в целом, но и для отдельных деталей. В качестве первого уровня абстракции (яруса) в этом случае используют “части (элементы) детали”, имеющие определенное функциональное назначение для детали в целом. На втором уровне абстракции рассматривают “элементы частей”, которые обеспечивают работоспособность элементов детали первого уровня декомпозиции. Затем на третьем уровне абстракции рассматривают поверхности, ребра, точки (графические примитивы), образующие геометрию элементов второго уровня. Таким образом параллельно с конструктивной декомпозицией происходит и декомпозиция функций выделенных элементов конструкции.

Рассмотрим пример конструктивной декомпозиции и обобщения конструкций крышек подшипников редуктора. Крышки подшипников бывают закладными и притычного исполнения, которые крепятся винтами. Разработаем И-ИЛИ - дерево для крышек притычного исполнения, которые крепятся винтами. Разделим базовую конструкцию на три функциональных элемента (первый уровень абстракции), которые имеют конструктивные варианты:

тело крышки - центральная часть крышки, которая герметизирует расточку под подшипник;

кольцевая часть – обеспечивает центрирование крышки в корпусе редуктора;

фланец – служит для крепления крышки к корпусу редуктора.

Конструктивные варианты этих элементов являются элементами - наполнителями для крышки при обобщении конструкции детали. Например, вал может выходить из корпуса редуктора, тогда крышка должна иметь отверстие и проточку для установки уплотнения. В большинстве конструкций тело крышки имеет плоскую форму, но применяют и купольную конструкцию тела крышки, что позволяет повысить прочность конструкции. Конструкции фланца крышки также бывают различной формы (с бонками, расточками под винты с круглой головкой и др.) при различных вариантах крепежных изделий.

Разработка обобщенной конструкции детали позволяет автоматизировать синтез конструкции крышки при заданных условиях эксплуатации, а так же разрабатывать технологический процесс изготовления детали с помощью ЭВМ.

Рисунок 14 - Декомпозиция и обобщение конструкции детали «Крышка подшипника», представленные в виде И – ИЛИ - дерева

В качестве еще одного примера объектного подхода к декомпозиции рассмотрим взаимодействие инструмента и заготовки при ее обработке рис. 15. Для эффективного выбора метода обработки изучим систему инструмент-заготовка с использованием методов системного анализа. Выявление общих процессов, происходящих в таких системах, позволяет более широко и целенаправленно использовать опыт, накопленный в аналогичных технических системах для совершенствования технологических процессов обработки, а также конструкции инструмента.

Рисунок 15 - Объектная декомпозиция системы «инструмент-заготовка»; обозначения и характеристики параметров приведены в табл. 1

В процессе воздействия инструмента на заготовку реализуется определенная последовательность операций (функций), сопровождающихся рядом физических явлений. Поэтому выделим факторы (название, обозначение, размерность и другие характеристики, табл.1), которые характеризуют взаимодействие инструмента и заготовки и рассмотрим степень их влияния на процесс обработки. Ограничением для применения новых методов обработки является окончательная форма детали, определяемая, как правило, вне технологического процесса.

Таблица 1 Численные показатели, характеризующие функции элементов системы инструмент-заготовка

Функции элементов |

Численные показатели, размерность |

|

Функции элементов |

Численные показатели, размерность |

Нагрузить си-лой привода |

сила P1, Н |

Переместить |

путь

S,

м; коэффициент трения,

|

|

Контактировать |

площадь F, м2; напряжение 2, Па |

Задать форму |

линейные размеры L1, м; координаты Xi, м; углы 1, радианы (градусы) |

|

Нагрузить |

cила P2, Н; напряжение 1, Па |

Деформировать |

степень деформации , %; ход h, м; коэффициент трения, |

|

Замкнуть силу |

cила P3, Н |

Принять форму |

линейные размеры L2, м; координаты Xj, м; углы, 2 радианы (градусы) |

|

Нагреть |

температура t, 0С |

|

|

Выполнение последовательности операций, определяющих способ воздействия на заготовку, сопровождается качественным и количественным изменением факторов, которые характеризуют взаимодействие инструмента и заготовки. Создание новой совокупности технологических воздействий на заготовку связана с введением новых факторов, интенсифицирующих процесс обработки (качественное изменение функций). Совершенствование существующего метода связано с изменением степени влияния параметров (количественное изменение), характеризующих воздействие на заготовку.

Приведенные выше графические представления системы как правило недостаточны для ее моделирования в программной системе. Дальнейшая детализация рассмотрения объектов производится путём описания сценария развития предметной области (описания «жизни» системы). На основе сценария развития системы создается словарь предметной области (тезаурус), в котором приводятся определения всех терминов (понятий предметной области). В частности, желательно выделить и перечислить признаки, характеристики, функции, параметры, состояния объектов системы, а также численные показатели свойств и функций системы.

Представленные взаимодействия в системе (см. рис. 14) не отражают её динамических свойств, связанных с тем, что процессы происходят во времени. Выделение динамических аспектов необходимо, поскольку зависимости между параметрами и степень их влияния могут меняться в процессе выполнения технологических операций. Благодаря этому появляется возможность управления технологическим процессом, например, принудительное смещение инструмента может быть не связано непосредственно с кинематикой деформирования (возвратно-поступательное, вибрационное смещение, вращение при поступательном движении и т. д.). Примером реализации такого подхода в обработке заготовок давлением является термофрикционная штамповка, при которой инструмент внедряется в заготовку с вращением. При этом за счет трения происходит локальное повышение температуры и пластичности металла, снижение усилия деформирования. В процессах резания трение и температуру снижают и стабилизируют за счет применения эмульсии (смазки), которую подают в зону контакта инструмента и заготовки, что является общим методом снижения трения в технике.

В данном примере основные методы формоизменения заготовок можно представить в виде:

- набора элементов системы нагружения заготовок;

набора функций и действующих факторов (как характеристик функций);

- представления топологии системы, как совокупности элементов и функций, которые находятся между собой в определенном отношении (структурное представление системы);

- последовательности выполнения функций и действия факторов (временной, поведенческий аспект);

- значений параметров (факторов, численных показателей), которые характеризуют выполнение функций.

В совокупности эти виды описаний методов формоизменения заготовок формируют общую модель данного процесса или предметной области в целом.

Каждая функция может характеризоваться одним или несколькими параметрами. Степень влияния функциональных факторов системы на технологический процесс определяется численными значениями их параметров. Рациональное управление влиянием факторов (увеличение, снижение, стабилизация) приводит к модернизации процесса, достижению требуемого технологического эффекта. Рассмотрим, например, влияние фактора «трение» (коэффициент трения, ), действующего на контакте инструмента и заготовки (при реализации функций – «Переместить» и «Деформировать»).

Как видно из представленного дерева (рис. 15) выделение и анализ влияния на процесс факторов дает возможность перейти к обобщению технологических эффектов, которые они создают, и выявлению физических явлений, которые лежат в основе этих эффектов. Таким образом обеспечивается возможность структуризации и обобщения информации о системах, наполнения и применения баз знаний в конкретной предметной области.

Рисунок 15 - Влияние трения в технологических процессах обработки заготовок инструментом

Таким образом, рассмотрение объекта на этапе анализа его функций и структуры осуществляется на основе следующей общей схемы (рис. 16).

Рисунок 16– Упрощение объекта при изучении его структуры и разработке моделей

1 Реальный объект включает ряд подсистем элементов различной физической природы и назначения, которые в совокупности обеспечивают различные функции объекта. Для упрощения рассмотрения реального объекта абстрагируются от ряда его несущественных свойств путем выделения различных аспектов рассмотрения этого объекта. Таким образом выделение аспекта рассмотрения позволяет сформулировать признаки группирования элементов объекта в пересекающиеся подмножества.

2 Аспект рассмотрения объекта практически соответствует выделению однородных элементов и связей (одного типа) между элементами.

3 Элементы, существенные для выбранного аспекта рассмотрения объекта, образуют модель состава объекта, причем аспект рассмотрения в рамках решаемой задачи определяет и модели элементов, т.к. выделяет важные для построения модели системы параметры каждого элемента. Следует отметить, что степень детализации системы зависит от вида задачи, поэтому количество элементов модели не всегда совпадает с количеством элементов реальной системы (экземпляров элементов).

4 Выделение отдельной плоскости (уровня, слоя) для демонстрации связей «уравнивает» их с точки зрения представления с узлами, как элементами структуры системы. В общем случае мы получим несколько слоев связей для различных аспектов.

5 Совокупность выбранных элементов системы и связей образуют модель структуры системы.

6 В дальнейшем, выделение признаков классификации и деление выбранных элементов объектов на группы необходимо для уточнения их типов, что требуется для построения программной системы, моделирующей объект. Соответственно для уточнения видов связей требуется и классификация связей. Важность связей увеличивается с увеличением сложности системы, т.к. растет количество аспектов, связанных с процессами ее функционирования.

Таким образом, декомпозицию системы производят на основе блочно-иерархического подхода, выделяя аспекты ее рассмотрения для упрощения модели и устанавливая связи между ее элементами на выбранных уровнях абстракции, что дает возможность в каждом случае строить приемлемые по сложности и точности модели системы и выполнять анализ ее функционирования.