- •Содержание

- •Цели и задачи дисциплины

- •2. Требования к уровню освоения дисциплины

- •2.1.Знать и уметь:

- •2.2. Владеть:

- •2.3. Компетенции

- •3. Объем дисциплины и виды учебной работы Форма обучения – заочная Курс – 2

- •4. Содержание дисциплины

- •6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины Литература

- •Конспект лекций по дисциплине «Транспортная психология»

- •Транспортная психология: история, предмет и задачи

- •Объект, предмет и задачи инженерной психологии

- •1. Диагностические:

- •2. Эксплуатационные:

- •Исторические этапы развития инженерной психологии

- •Методы исследований в инженерной психологии

- •Взаимосвязь инженерной психологии с другими науками

- •2. Роль человека в автоматизированных системах управления, инженерная психология в управлении перевозочным процессом Современное состояние развития транспортной отрасли

- •3. Надежность работы человека и системы. Факторы, влияющие на восприятие, память и пропускную способность оператора

- •3. Прием информации оператором

- •Основные факторы, влияющие на восприятие информации, память, мышление и пропускную способность оператора

- •Способы представления информации в наглядном виде

- •Психологическая характеристика средств отображения информации

- •1. Инженерно-психологическое проектирование средств отображения информации.

- •2. Классификация индикаторов средств отображения информации

- •Принципы построения рабочего места оператора

- •1. Рабочее место оператора. Основные условия его конструирования

- •2. Требования к компоновке рабочего места оператора

- •Инженерно-психологическая оценка системы «человек - машина» (счм)

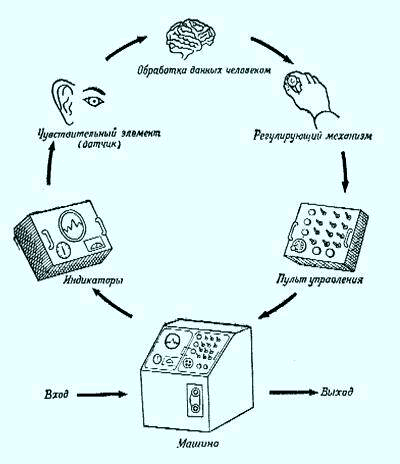

- •На рисунке - структурная схема системы "человек-машина"

- •Функциональные характеристики человека и машины

- •Содержание инженерно-психологического обеспечения счм

- •Показатели качества счм

- •4. Психологические требования при профессиональном

- •Роль индивидуальных свойств в развитии профессиональных качеств оператора

- •Задания на практические занятия

- •Раздел 3. «Надежность работы человека и системы»

- •Раздел 4. «Психологические требования при профессиональном отборе специалистов асу»

- •Методические указания студентам

- •Методические указания преподавателям

- •Вопросы для зачета по дисциплине

Инженерно-психологическая оценка системы «человек - машина» (счм)

Общая характеристика СЧМ

Под системой в общей теории систем понимается комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, предназначенный для решения единой задачи. Под СЧМ понимается система, включающая человека-оператора (группу операторов) и машины, посредством которой осуществляется трудовая деятельность.

Машиной в СЧМ называется совокупность технических средств, используемых человеком-оператором в процессе деятельности. СЧМ и является объектом инженерной психологии.

Машина – любое техническое устройство, предназначенное для целенаправленного изменения материи, энергии или информации. В эргономике в качестве машин рассматриваются:

1) производственная техника (машины, механизмы, аппаратура управления машинами и технологическими процессами, средствами транспорта, коммуникации, связи и т.п.);

2) непроизводственная техника (средства коммунальной и бытовой техники, техника передвижения, техника образования и культуры и др.);

3) военная техника (танки, ракетные установки, летательные аппараты, надводные и подводные суда и т.п.).

Система «человек - машина» представляет собой частный случай управляющих систем, в которых функционирование машины и деятельность человека связаны единым контуром регулирования.

Человеко-машинная система, или эргономическая система (от греч. еrgon — работа), — сложная целеустремленная система, включающая:

человека или группу людей (например, оперативный персонал энергоблока);

техническое устройство — средство деятельности (например, блочный щит управления энергоблоком);

объект деятельности (собственно энергоблок);

среду, в которой находится группа людей (котлотурбинный цех).

Система рассматривается как некий "организм", состоящий из отдельных органов.

Структурная схема системы «человек – машина» (СЧМ):

1) рецепторы (органы чувств);

2) средства отображения информации;

3) центральная нервная система;

4) информационные логические и вычислительные устройства;

5) эффектроры (органы движения);

6) органы управления.

На рисунке - структурная схема системы "человек-машина"

Машина,

получив входные данные, поставляет

человеку информацию, которую он

воспринимает и интерпретирует, используя

для этого в качестве устройства для

обработки данных свой мозг. Далее человек

производит необходимую установку

органов управления машиной, чтобы

изменить ее выходные данные. Таким

образом, человек и машина образуют

единую систему, в которой используются

возможности каждого из них

Машина,

получив входные данные, поставляет

человеку информацию, которую он

воспринимает и интерпретирует, используя

для этого в качестве устройства для

обработки данных свой мозг. Далее человек

производит необходимую установку

органов управления машиной, чтобы

изменить ее выходные данные. Таким

образом, человек и машина образуют

единую систему, в которой используются

возможности каждого из них

Структурная схема СЧМ

Оператор |

|

Машина |

||

|

|

|

|

|

Рецепторы (органы чувств) |

← |

Средства отображения информации |

|

Управляемый объект |

↓ |

|

¦ |

|

|

Центральная нервная система |

|

Информационные Логические и вычислительные устройства |

→ |

|

↓ |

|

¦ |

|

|

Эффекторы (органы движения) |

→ |

Органы управления |

|

|

Человечеством создано огромное разнообразие человеко-машинных систем, ориентироваться в котором достаточно трудно.

Совокупность "человек-машина" существует везде: - в авиации (военной и гражданской), - на подводных лодках, - космических аппаратах;

- работа радаров, эхолокаторов, морских подводных лабораторий;

- автомобилестроение, городской транспорт, - офисная среда,

- атомные электростанции, горные разработки, - интерактивные компьютеры,

- ракетные системы.

Несмотря на большое разнообразие систем "человек - машина", они имеют целый ряд общих черт и особенностей. Эти системы:

- динамические. Характерные особенности СЧМ как сложной динамической системы: - разветвленность структуры между элементами (человеком и машиной); - разнообразие природы элементов (в состав СЧМ могут входить человек, коллектив людей, автоматы, машины и т.д.); - перестраиваемость структуры и связей между элементами (например, при нормальном ходе технологического процесса оператор лишь следит за ходом его протекания, т.е. включен в контур управления как бы параллельно; при отклонении от нормы оператор берет управление на себя, т.е. включается в контур управления последовательно); - автономность элементов, т.е. способность их автономно выполнять часть своих задач.

- целеустремленные, Существенной особенностью целеустремленных систем является их способность получать одинаковые результаты различными способами. Системы этого класса могут изменять свои задачи; выбирают как сами задачи и средства их реализации. Целеустремленность СЧМ обусловлена тем, что в нее включен человек. Именно он ставит цели, определяет задачи и выбирает средства достижения цели.

- самоорганизующиеся, СЧМ относится к классу самоорганизующихся систем, т.е. систем, способных к уменьшению неопределенности после вывода их из устойчивого, равновесного состояния под действием различного рода возмущений. Это свойство проявляется благодаря целенаправленной деятельности человека, способности его планировать свои действия, принимать правильные решения и реализовывать их в соответствии с возникшими обстоятельствами.

- адаптивные, СЧМ как адаптивные системы имеют свойства адаптации, проявляющиеся в приспособлении СЧМ к изменяющимся условиям работы, изменении режима функционирования в соответствии с новыми условиями. До недавнего времени свойство адаптации СЧМ реализовалось благодаря приспособительным возможностям человека, гибкости и пластичности его поведения, возможности его изменения в зависимости от конкретной обстановки. В настоящее время ставится вопрос о создании СЧМ, в которой свойство адаптации реализуется путем технического обеспечения, т.е. создания технических средств, которые могут изменить свои параметры и условия деятельности в зависимости от конкретного психофизиологического состояния человека и показателей эффективности его деятельности.

Научно-техническая революция привела к существенному изменению условий, средств и характера трудовой деятельности. В современном производстве, на транспорте, в системах связи, в строительстве и сельском хозяйстве все шире применяются автоматы и вычислительная техника; происходит автоматизация многих производственных процессов.

Благодаря техническому перевооружению производства существенно изменяются функции и роль человека. Многие операции, которые раньше были его прерогативой, сейчас начинают выполнять машины. Однако, каких бы успехов ни достигала техника, труд был и остается достоянием человека, а машины, как бы сложны они ни были, являются лишь орудиями его труда. В процессе труда человек, используя машины как орудия труда, осуществляет сознательно поставленные им цели.

Создание эффективной системы человек-оператор заключается в поиске оптимального сочетания возможностей машины и человека.

Рациональное распределение функций между человеком и машиной реализуется на основе принципов:

- Принцип преимущественных возможностей. Основывается на сравнительном анализе возможностей человека и машины. Определяет рациональное распределение функций между человеком и техническим средством. Играет существенную роль в определении уровня автоматизации комплексов "человек - машина".

- Принцип эквивалентности входных и выходных характеристик человека и технических устройств. Основывается на анализе потоков информации, организации каналов связи "техническое устройство - человек - техническое устройство". Определяет количество информации, которое необходимо предоставлять человеку для обеспечения высокой и устойчивой работоспособности в течение длительного времени, выбор сенсорного канала и качеств сигнала.

- Принцип резервирования. Отражает необходимость реализации творческих возможностей человека, что обеспечивает поддержание высокой готовности к действию и сохранение работоспособности.

- Принцип максимизации показателей. Предполагает выделение ведущего параметра деятельности и обеспечение условий его реализации.

- Принцип ответственности. Предусматривает распределение функций, исходя из их значимости в процессе управления. Так, на практике отдельные ответственные операции, которые машина может выполнять быстрее и порой точнее, возлагаются на человека. Причем достигается снижение вероятности отказов, чреватых наиболее опасными последствиями для системы.

Одной из принципиальных проблем инженерной психологии является распределение функций между человеком и машиной при проектировании систем, объединяющих «машинное» и «человеческое» звено, и определение уровня автоматизации.

Для решения практических задач возникает необходимость выделения общего принципа рациональности распределения функций между человеком и машиной. Целесообразно базироваться на динамических характеристиках системы, их сравнении с характеристиками, признанными оптимальными, исходя из совмещенного критерия точности и быстродействия. Согласно этому принципу, рациональное распределение функций между человеком и машиной должно осуществляться так, чтобы человеку поручались те функции, которые позволяют ему наиболее эффективно реализовать свои возможности, а машине - те, которые требуют выполнения стереотипных операций, высокого быстродействия и точности.

Так, при выполнении функции обнаружения технические устройства характеризуются чувствительностью к сигналам, которые человек не может воспринимать непосредственно (ультразвуковое и инфракрасное излучение, электромагнитные поля и т.п.) Однако человек превосходит машину в способности узнавать объекты, несмотря на изменение условий восприятия, в чувствительности к широкому диапазону стимулов (температура, свет, звук, запах, давление и т.п., в распознавании сигналов в условиях помех).

При выполнении функции интерпретации машина, в отличие от человека, безошибочно выполняет логический вывод в соответствии с заданным алгоритмом. Машина превосходит человека по скорости и точности переработки информации по заданной программе. Но она не обладает способностью применять обобщенные понятия, не может использовать информацию сверх предусмотренной программы, в непредвиденных ситуациях может выдать абсурдный результат. Человека отличает от машины способность разумно и творчески действовать в непредвиденных, незапрограммированных ситуациях.

Машина лучше человека выполняет монотонные, повторяющиеся операции, такие, например, как поддержание заданного значения параметра. Человек утомляется в процессе монотонной работы, его внимание рассеивается, он нуждается в отдыхе. Однако в случае осознанной необходимости человек способен активно действовать в сложных и опасных ситуациях длительное время, значительно превышающее обычные нормы.

Машина превосходит человека при выполнении операций типа «стимул-реакция» – сигнализация о неисправностях, о достижении предельного значения параметра. Но только человек может принимать решения, связанные с высокой ответственностью за возможные последствия, только к деятельности человека применимо само понятие риска.

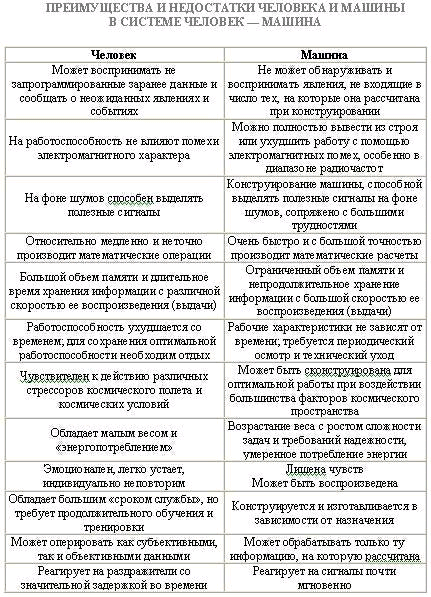

Психологический анализ возможностей человека и машины

Характеристики, по которым человек превосходит машину

|

Характеристики, по которым машина превосходит человека

|

Прием информации (сенсорно-перцептивная сфера) |

|

Чувствительность к зрительным, слуховым, осязательным, обонятельным и вкусовым раздражителям, имеющим низкий энергетический уровень Восприятие информации в незакодированной форме Обнаружение и восприятие необычных и неожиданных событий в окружающей среде Распознавание объектов при высоких уровнях шумов и сокращенной полезной информации Распознавание объектов при широкой вариативности их несущественных признаков |

Чувствительность к раздражителям, которые находятся за пределами диапазона чувствительности человека (например, к рентгеновским лучам, ультразвуку, вибрации высокой частоты) Отсутствие чувствительности ко многим посторонним факторам, устойчивость "внимания" Одновременное восприятие информации Способность точно опознавать объекты, характеристики, которые определены программой Наблюдение и контроль за точно определенными событиями, постоянная бдительность, особенно при низкой вероятности их появления

|

Хранение и воспроизведение информации (память) |

|

Накопление и сбережение на протяжении длительного времени большого количества информации Способность вызывать из памяти (припоминать) полезные сведения в нужный момент |

Быстрое накопление большого количества закодированной информации, например, длинных рядов числовых показателей Быстрое и точное вызывание (припоминание), а также сохранение на протяжении кратковременных периодов закодированной информации |

Переработка информации (операции мышления и памяти) |

|

Способность делать выводы при неполной информации о событиях, реагировать на непредвиденные и маловероятные явления соответствующим решениям Нахождение и применение эвристических методов решения практических задач Способность использовать прошлый опыт и изменять действия применительно к изменениям в среде Способность делать обращения на основании наблюдений (мыслить индуктивно) Способность применять общие принципы к решению конкретных проблем |

Точное и быстрое исполнение логических операций, в частности переработка больших объемов информации в соответствии с программой Выполнение быстрых и последовательных реакций на входные сигналы, предусмотренные программой Подсчет и измерение физических объектов Одновременное выполнение нескольких видов логических операций, предусмотренных программой |

Осуществление (на основе переработанной информации) воздействий на внешние объекты (моторная сфера) |

|

Способность выполнять тонкие двигательные операции, особенно в непредвиденных ситуациях Способность выполнять действия в условиях перегрузок |

Надежное и точное выполнение двигательных операций с высоким уровнем повторяемости Длительное и точное осуществление больших физических усилий (отсутствие утомляемости) Работа в физической среде, вредной для человека |

Распределение функций в системе «человек и машина»:

На человека следует возлагать выполнение функций по: |

Машине следует поручать: |

распознаванию ситуации в целом по её многим сложно связанным характеристикам, а также при неполной информации о ней; |

выполнение всех видов математических расчётов; |

осуществлению функций индуктивного вывода, т.е. обобщению отдельных фактов в единую систему; |

выполнение однообразных, постоянно повторяющихся операций, реализуемых по заданному алгоритму; |

решению задач, в которых отсутствует единый алгоритм или нет четко определённых правил обработки информации; |

хранение и динамическое представление больших объёмов однородной информации; |

решению задач, в которых требуется гибкость и приспособляемость к изменяющимся условиям, особенно задач, появление которых заранее трудно предвидеть; |

решение задач, требующих дедуктивного вывода, т.е. получения на основе общих правил решений для частных случаев; |

решению задач с высокой ответственностью в случае возникновения ошибки. |

выполнение действий, требующих высокой скорости реакции на команду. |

решение творческих задач, связанных с логическим анализом ситуации, оценкой и прогнозом её изменений, должно выполняться человеком |

на машину возлагается выполнение рутинных, повторяющихся операций, в основном комбинаторно-вычислительного характера, а также хранение, обработка и оперативная выдача больших объёмов информации. |

Используя характеристики, приведенные в таблице, можно выделить основные отличия в возможностях человека и машины:

деятельности человека в СЧМ присуща интегральная функция, человек способен ее выполнять лучше, чем машина. Он может оценивать работу системы на основе самых разнообразных факторов с учетом опыта, накопившегося по управлению системой;

по возможности восприятия самой разнообразной информации человек идет пока впереди машины. Сенсорный вход человека сравнительно широк, пластичен и гибок. Человек способен замечать оттенки, тонкости информации, оценивать тенденции ее изменения, воспринимать информацию по косвенным признакам, брать ее за расчетными для системы пределами. Машина же воспринимает только ей непосредственно адресованные прямые сигналы (команды);

по скорости восприятия и переработке информации машина превосходит человека. Человек-оператор в реальных условиях работы способен воспринимать в секунду несколько двоичных единиц информации, машина же в сотни и тысячи раз больше;

по разнообразию возможностей переработки информации, способности разносторонне анализировать и синтезировать ее, по гибкости и тонкости выполнения этих операций человек во много раз превосходит машину;

по точности и скорости переработки информации машина впереди. Те задачи, которые машина способна решать, она решает несравненно быстрее и точнее человека;

по разнообразию исполнительных функций человек опережает машину. Его действия более многообразны, более пластичны; он может легко и быстро перестраиваться в зависимости от условий, может находить новые способы исполнения;

по скорости выполнения управляющих действий, а часто и по точности человек уступает машине;

машина, в отличие от человека, не способна забывать программу, утомляться, отвлекаться. Человек же, кроме того, подвержен влиянию разнообразных субъективных факторов, которые могут отрицательно сказываться на качестве его действий.

Проведенное сравнение показывает, что можно выделить ряд функций, которые предпочтительно возлагать на машину и на человека. Машине целесообразно передавать функции, где требуется:

дедуктивное мышление, т. е. способность на основе общих правил вырабатывать решения для частных случаев;

выполнение математических расчетов, так как машина отличается быстродействием и точностью вычислений;

выполнение однообразных, повторяющихся операций согласно заданному алгоритму;

хранение в памяти большого количества информации, которую требуется быстро вводить в машину;

быстрая реакция на команды.

Человеку следует отдавать предпочтение при выполнении функций, где требуется:

индуктивное мышление, способность обобщать, исходя из отдельных фактов, принимать решения на основе неполной информации;

узнавание объекта в целом, а не только отдельных его характеристик;

гибкость и приспосабливаемость к изменяющимся условиям, особенно к непредвиденным ситуациям;

решение задач при отсутствии алгоритма.