- •4.1 Программное обеспечение цск ахе10

- •4.1.1 Структура цск ахе10

- •4.1.2 Состав и функции программного обеспечения

- •4.2 Программное обеспечение цск ewsd

- •4.2.1 Структура цск ewsd

- •4.2.2 Состав программного обеспечения

- •4.3 Программное обеспечение цск dx200

- •4.3.1 Структура цск dx200

- •4.3.2 Состав программного обеспечения

- •4.4 Программное обеспечение цск Alcatel 1000s12

- •4.4.1 Архитектура цск Alcatel 1000s12

- •4.4.2 Состав и функции программного обеспечения

- •4.5 Программное обеспечение атс Бета

- •4.6 Программное обеспечение атс ф

- •4.7 Программное обеспечение атс si2000

4.2 Программное обеспечение цск ewsd

4.2.1 Структура цск ewsd

Коммутационная система EWSD разработана фирмой Siemens (Германия). ЦСК EWSD может использоваться на всех уровнях иерархии телефонных сетей в качестве оконечной, транзитной, междугородной и международной. EWSD имеет модульную структуру программных и аппаратных средств, обеспечивает широкий спектр основных и дополнительных услуг для стационарных, мобильных и ISDN-абонентов, позволяет подключать различные типы учрежденческих АТС. EWSD может выполнять функции узла коммутации услуг интеллектуальной сети (SSP – Service Switching Point). EWSD поддерживает системы сигнализации по выделенным сигнальным каналам и по ОКС№7. Межстанционная связь осуществляется по стандартным ИКМ-трактам.

Развитие ЦСК EWSD происходит в двух направлениях: наращивание пропускной способности для предоставления традиционных видов услуг и адаптация к обслуживанию трафика данных. В настоящее время на базе существующей структуры EWSD разработаны новые платформы:

-

EWSD для узкополосной ISDN (EWSD.V15);

-

EWSD Internet Node, позволяющая создавать Internet-узел;

-

EWSD Broadband Node для интеграции технологии АТМ и технологии узкополосной ISDN.

Обобщенные технические данные действующих систем EWSD.V10 и EWSD.V15 приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Технические данные ЦСК EWSD

|

Параметр |

Значения параметров |

|

|

EWSD.V10 |

EWSD.V15 |

|

|

1. Количество абонентских линий |

до 250000 |

до 600000 |

|

2. Количество соединительных линий |

до 60000 |

до 240000 |

|

3. Пропускная способность |

до 25200 Эрл |

до 100000 Эрл |

|

4. Число попыток установления соединений в ЧНН |

до 1000000 |

до 4000000 |

Продолжение таблицы 4.1

|

5. Управляющее устройство сетью ОКС№7 |

до 254 сигнальных каналов |

до 1500 сигнальных каналов |

|

6. Координационный процессор: |

|

|

|

- емкость ЗУ |

до 64 Мбайт |

до 64 Мбайт |

|

- емкость адресации |

до 4 Гбайт |

до 4 Гбайт |

|

7. Рабочее напряжение |

- 48В или – 60В |

- 48В или – 60В |

|

8. Потребляемая мощность |

1,5 Вт/линию |

менее 1 Вт/линию |

|

9.Стабильность тактовых генераторов: |

|

|

|

- плезиохронно |

10-9 |

10-9 |

|

- принудительная синхронизация |

10-11 |

10-11 |

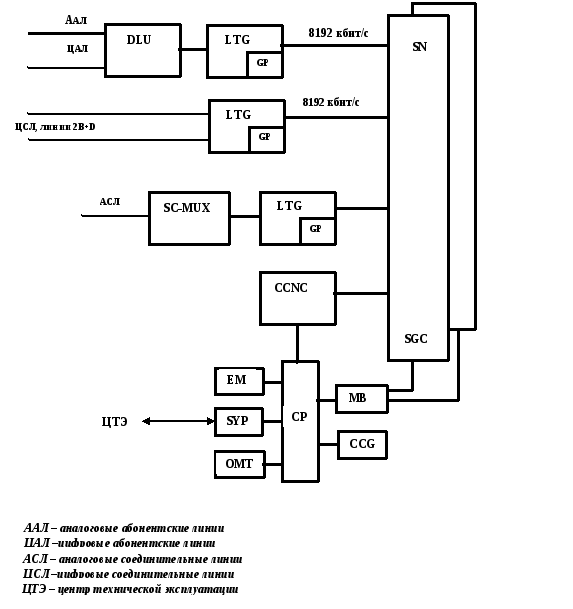

Базовая структура ЦСК EWSD показана на рисунке 4.19.

Рисунок

4.19 – Базовая структура ЦСК EWSD

Рисунок

4.19 – Базовая структура ЦСК EWSD

ЦСК EWSD содержит 4 типа аппаратных средств:

оборудование доступа:

-

DLU (Digital Line Unit) – цифровой абонентский блок, который может использоваться в качестве абонентского оборудования в самой станции, а также в качестве удаленного концентратора. Блок выполняет следующие основные функции: BORSCHT, выдача информации об изменении состояния абонентской линии в групповой процессор (GР в блоке LTG), преобразование импульсов набора номера в цифровую форму. Для надежности каждый блок подключается к двум линейным группам LTG. В состав абонентского блока входят два процессора DLUС (Digital Line Unit Controller), контролирующие работу блока и взаимодействующие с процессором GP линейной группы. Каждая плата блока также имеет процессор для выполнения функций сканирования;

-

LTG (Line Trunk Group) – линейная группа, образует интерфейс к коммутационному полю SN. Выполняет функции мультиплексирования. Скорость передачи информации на участке LTG – SN 8192 Кбит/с (128 каналов со скоростью 64 Кбит/с). Каждая линейная группа подключается к обеим плоскостям дублированного коммутационного поля. К LTG могут подключаться: аналоговые абонентские линии и цифровые с доступом (2В+D); непосредственно цифровые соединительные линии и линии доступа (30В+D); через мультиплексоры (SC-MUX – Signaling Converter Multiplexer) аналоговые соединительные линии. В состав LTG входят групповые процессоры GP (Group Processor), образующие второй уровень электронной управляющей системы станции;

групповое оборудование:

- SN (Switching Network) - цифровое коммутационное поле. Имеет модульную структуру и может строиться по двум вариантам в зависимости от емкости: T - S - T (время – пространство – время) или T – S – S – S – T (время - пространство-пространство – пространство – время). Коммутационное поле осуществляет коммутацию между разными LTG, а также между LTG и координационным процессором СР (для обмена данными с GP). Поле имеет две плоскости, каждое соединение устанавливается одновременно через обе плоскости, но информация используется только с одной. Установлением соединения управляет процессор SGC (Switch Group Control), который получает команды от координационного процессора СР;

центральное управляющее устройство:

- CP (Coordination Processor) координационный процессор, который выполняет следующие функции:

-

управление базой данных;

-

управление всеми программами, станционными и абонентскими данными;

-

обработка полученной информации для маршрутизации, выбора пути, учета стоимости вызовов;

-

связь с центрами технической эксплуатации ЦТЭ;

-

управление интерфейсом «человек-машина»;

-

тестирование всех подсистем, обработка аварийной сигнализации.

Координационный процессор образует верхний (первый) уровень в иерархической управляющей системе. Помимо координационного процессора в состав центрального управляющего устройства входят:

-

МВ (Message Buffer) – буфер сообщений, который используется для координации внутреннего обмена сообщениями между координационным процессором, коммутационным полем, линейными группами и управлением сетью сигнализации по общему каналу;

-

CCG (Central Clock Generation) – центральный генератор тактовых и синхроимпульсов, который используется для синхронизации генераторов тактовых импульсов отдельных устройств системы и , при необходимости, сети;

-

SYP (System Panel) – системная панель, предназначенная для вывода внутрисистемных аварийных сигналов и непрерывного обзора состояния системы;

-

EM (External Memory) – внешнее запоминающее устройство, используемое для хранения программ и данных, непостоянно присутствующих в координационном процессоре, а также для хранения данных по учету стоимости вызовов и измерению нагрузки;

-

OMT (Operation and Maintenance Terminal) – терминал для эксплуатации и технического обслуживания.

оборудование сети общеканальной сигнализации ОКС№7:

-

CCNC (Common Channel Network Control) – управляющее устройство сети ОКС№7. CCNC подключается к SN с помощью ИКМ-трактов со скоростью передачи 8 Мбит/с. По каналам ОКС передаются данные сигнализации через обе плоскости SN к линейным группам со скоростью 64 Кбит/с.

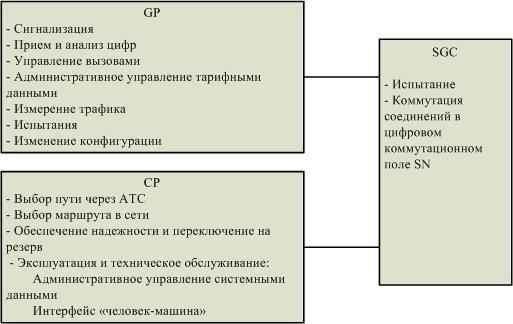

В EWSD применяется распределенное управление с иерархическим принципом распределения функций между процессорами (рисунок 4.20).

Рисунок 4.20 – Распределение функций между процессорами

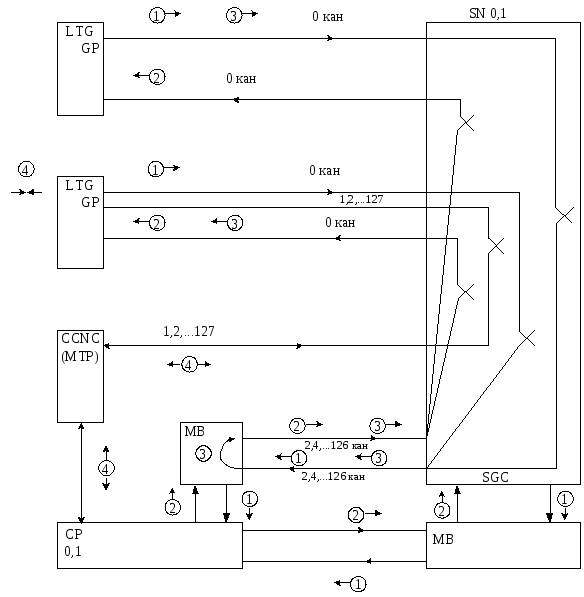

Взаимодействие процессоров разных уровней организуется с использованием каналов 64 Кбит/с. Межпроцессорный обмен осуществляется через каналы, коммутируемые в SN методом полупостоянных соединений. Все устройства соединяются с полем SN по сверхуплотненным трактам SDC (Secondary Digital Carrier), состоящим из 128 каналов по 64 Кбит/с. Нулевые каналы SDC задействуются для образования внутренних каналов передачи между GP разных линейных групп LTG, между GP и CP (рисунок 4.21).

По внутренним каналам межпроцессорного обмена передаются следующие виды данных:

сообщения о событиях (от GP LTG к СР, от SGC SN к СР),

команды – указания на действия (от СР к GP LTG, от СР к SGC SN),

рапорты – квитанции о выполненных действиях (между GP разных LTG),

с игнальные

сообщения ОКС№7 (между СР и CCNC,

CCNC

и GP

LTG).

игнальные

сообщения ОКС№7 (между СР и CCNC,

CCNC

и GP

LTG).

Каждый GP LTG отправляет свои сообщения и рапорты в 0-ом канале SDC. Через полупостоянное соединение в коммутационном поле информация передается в буфер сообщений МВ, который производит сортировку данных. Сообщения о событиях направляются в СР, а рапорты, по возможности, перенаправляются в LTG, минуя СР.

Рисунок 4.21 – Организация межпроцессорной связи