- •Человек и техника

- •Глава 2

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Зависимость ошибок воспроизведения и опознания от количественного соотношения признаков знака и кодируемого объекта (по м. К. Тутушкиной)

- •100 200 300 500 700 W00 2000 3000 5000 10000 Частотам

- •Сила руки (кг) при выполнении движений в разных направлениях (средние величины, полученные при обследовании 55 мужчин) (по Мак-Кормику)

- •Максимальное количество ударов каждым пальцем в течение 15 сек (по Дворжаку)

- •1 2 4 6 Ъ w Спорость цели, мм/сей

- •Зависимость времени реакции от фактора соответствия между сигналом и органом управления (по Паужайте)

Зависимость времени реакции от фактора соответствия между сигналом и органом управления (по Паужайте)

Сочетание |

Латентный период, мсек |

Время моторного компонента, мсек |

Движение стрелки слева направо; передаточное число 1:1

кк |

200 |

760 |

|

лл |

250 |

760 |

|

кл |

280 |

850 |

|

лк |

230 |

1050 |

|

Движение стрелки справа налево; передаточное число 1:1

ЛЛ |

240 |

710 |

кк |

170 |

770 |

кл |

230 |

810 |

як |

180 |

920 |

Гарвей и Мытник [по 441] изучали эффективность действий оператора в зависимости от соотношения сигналов и органов управления по положению. Испытуемый должен был при вспыхивании лампочек нажимать соответствующие кнопки. В одной серии опытов кнопки были расположены непосредственно под лампочками; в другой — сигнальная и кнопочная панели были разделены, по расположение кнопок совпадало с расположением лампочек; в третьей—лампочки были расположены в два ряда, один из которых обозначал положение кнопки по вертикали, другой — по горизонтали; в четвертой — лампочки заменялись буквами и цифрами, обозначающими положение кнопки; в пятой — словесным сигналом. Наиболее эффективным оказался первый из перечисленных вариантов. Скорость действий в этом случае в 2—4 раза больше, чем в других. Относительно высокие результаты получены также во второй серии опытов. Сопоставляя данные, авторы пришли к выводу, что наилучшим вариантом взаимоотношений

397

сигналов и органов управления является такой, при котором информация используется там, где она возникает, т. е. место приложения действия совпадает (или находится рядом) с местом появления сигнала.

Этот вопрос изучался также в нашей лаборатории Л. М. Векксром и Е. Н. Сурковым ;[51]. В их опытах моделировалась деятельность железнодорожного диспетчера. Испытуемый должен был «набирать» заданный маршрут, манипулируя тумблерами.

Исследовались три варианта сочетаний табло, па котором отображалась схема железнодорожных путей, и пульта управления. В одном варианте пульт был отделен от табло, а тумблеры на нем располагались в ряд; во втором — пульт также был отделен от табло, но расположение тумблеров точно воспроизводило расположение стрелок на табло, в третьем — тумблеры располагались непосредственно на табло под стрелками (т. е. пульт управления и табло были совмещены). Испытуемым предлагались задачи, требующие перевода «поезда» из одного пункта в другой (набор маршрута) при условии занятости некоторых путей.

В табл. 26 приведены показатели среднего времени и точности решения 32 задач.

ТАБЛИЦА 26

Среднее время приготовления маршрутов и количество ошибок (по Л. М. Веккеру и Е. Н. Суркову)

|

К |

Виды ошибок |

|||||

vo |

проиус |

к рабочей |

использование не- |

отклонение от |

|||

|

в о, 5 |

с грелки |

рабочей |

стрелки |

маршрута |

||

5 «я ь V о |

3 а О 0J X |

к а °о |

ко/ш чест- |

колпчеот- |

количе- |

количе- |

|

о |

со * |

а> 2 ^ °° л О О со |

§х |

но оши- |

по обна- |

ство оши- |

ство об- |

3 гз н н X Л со <t £ >» о. с СО X |

U со |

За* с >>о « O.VO |

бок в среднем па задачу |

руженных ошибок |

бок в среднего на задачу |

наруженных ошибок |

|

1 |

65,2 |

5,2 |

* 2,0 |

6,6 |

2,4 |

0,2 |

0,2 |

2 |

34,7 |

4,2 |

1,8 |

5,2 |

4,0 |

0,6 |

0,6 |

3 |

21,6 |

5,8 |

2,0 |

8,8 |

2,6 |

1,2 |

1,2 |

Как видно из таблицы, время решения задач в третьем варианте в три с лишним раза короче, чем в пер-

398

вом, и примерно в 1,6 раза короче, чем во втором. Причем разница между первым и вторым вариантами больше, чем между вторым и третьим. Что касается ошибок, то менее всего, их было допущено во втором варианте, в котором расположение тумблеров на пульте соответствовало расположению стрелок на табло.

Авторы пришли к выводу, что важнейшим средством повышения точности и скорости действий оператора является структурное соответствие <в расположении сигналов и органов управления (не просто близость, как часто считают, а именно структурное соответствие). Это приближает управляющее действие к предметному, обеспечивая тем самым оптимальные условия его регуляции.

При оформлении рабочего места оператора правило «реализма», или правило «совместимости» индикаторов и органов управления, особенно важно соблюдать в тех случаях, если требуется высокая скорость действий, если оператор наряду с основной задачей должен решать дополнительные, если по условиям работы могут возникать стрессовые ситуации, если оператор вынужден выполнять действия неведущей рукой.

Для определения оптимального отношения органов управления к индикаторам важным является также вопрос о том, как относятся характеристики управляющего движения к тем или иным параметрам сигнала. В одних случаях от оператора требуется воспроизводить в динамике своих движений динамику изменения сигнала (например, такая задача стоит в операциях слежения). Движения этого рода близки к предметным действиям. Их можно было бы назвать изображающими. В других случаях он должен как-либо преобразовать поступающий сигнал (например, в ответ на непрерывное перемещение сигнала совершать ряд последовательных дискретных нажимных движений). Движения этого рода можно было -бы назвать кодирующими. Ясно, что в зависимости от характера преобразования входного сигнала соотношение уровней регуляции движений будет различным, что, естественно, скажется на их точности и скорости.

Как отмечалось, достигаемая точность регуляции движений по силе, амплитуде, скорости или длительности различна. При конструировании органов управ-

?9?

лен'ия необходимо учитывать возможности регуляции движений по каждому из перечисленных параметров и в соответствии с ними решать вопрос о типе органа управления, его размерах, положении и т. д.

Регуляция движений по силе является более простой задачей, чем регуляция по амплитуде или скорости. В этой связи большой интерес для конструкторов представляют данные Ч. В. Джиббса [397], который сравнивал точность операции слежения, выполняемой с помощью двух типов органов управления. В одной серии опытов испытуемые должны были прослеживать сигнал с помощью перемещения рычага, в другой — с помощью нажима на закрепленный рычаг. Оказалось, что во втором случае точность на 20—25% выше, чем в первом. По данным И. Норта и Л. Ломникского [456], точность управления с помощью нажимных движений увеличивается почти в два раза.

Второй круг вопросов, возникающих при конструировании пультов управления, затрагивает способы преобразования выходных величин управления в выходные величины системы (отношение моторного «выхода» оператора к выходу всей системы). Простейшим видом передачи является такой, при котором движения оператора непосредственно определяют выход системы (система нулевого порядка, Хо = К-х0, где хс— выход системы; х0 — движения оператора; К—постоянная усиления, определяющая .величину выигрыша, т. е. передаточное число).

Более сложным является управление первого порядка, при котором «выход» оператора определяет скорость изменения выхода системы (хс>=К ЈxQdt).

Например, перемещение органа управления вызывает пропорциональное изменение скорости управляемого объекта.

Еще более сложной является система второго порядка (хс = К J \xodt). Здесь «выход» оператора определяет ускорение выхода системы. Например, перемещение органа управления вызывает пропорциональное изменение ускорения движущегося объекта.

Поскольку одно и то же движение оператора в системах разного порядка дает разные эффекты,

400

требования к их точности и скорости различны. Так, ошибка, допущенная при перемещении органа управления в системах второго порядка, может привести к значительно большему нарушению процесса управления, чем та же ошибка в системах нулевого порядка.

Бриггс, Фиттс и Бахрик [351] сравнили эффективность действий оператора в системах разного порядка при решении задач слежения. По их данным, чем выше порядок системы, тем больше ошибок допускает человек и тем больше времени требуется ему для обучения.

Ясно, что при разработке систем управления требования к скорости и точности движений оператора должны определяться с учетом способа преобразования выходных величин управления в выходные величины системы, а также класса тех задач, которые должен решать оператор (нацеленная установка, слежение и т. д).

Многочисленные эксперименты показывают, что важнейшим условием эффективной работы человека является знание результатов действий, т. е. сигналы обратной связи.

В гл. 1 отмечалось, что информация о выходе всей системы часто бывает недостаточна для оператора. Поэтому целесообразно использовать дополнительные контуры, позволяющие информировать его немедленно о результатах каждого действия. Иногда полезно устанавливать специальные индикаторы, показывающие результаты манипуляции с органами управления (например, количество совершенных оборотов). Они могут быть расположены на приборной панели или даже вмонтированы в самые органы управления.

Сигналами обратной связи являются и те тактильно-кинестетические сигналы, .которые оператор получает при манипулировании с органами управления. Именно эти сигналы несут непосредственную информацию о ходе выполняемых движений К

1 Трудности -в выполнении некоторых действий связаны с недостаточностью необходимой тактильно-кинестетической сигнализации. Так, при управлении механическими руками, используемыми для работы с радиоактивными веществами, оператор испытывает большое напряжение главным образом потому, что может оценивать

26—2286

491

При определенных условиях тактильно-кинестетическая сигнализация может быть усилена. Так, на первый взгляд кажется, что наилучшим будет тот орган управления, при перемещении которого не требуется преодолевать почти никакого сопротивления. Однако исследования показывают, что в этом случае оператор не «чув-

ъ&о

«»

ствует» его и поэтому действует недостаточно точно. Некоторое увеличение сопротивления приводит к заметному повышению точности [363, 441].

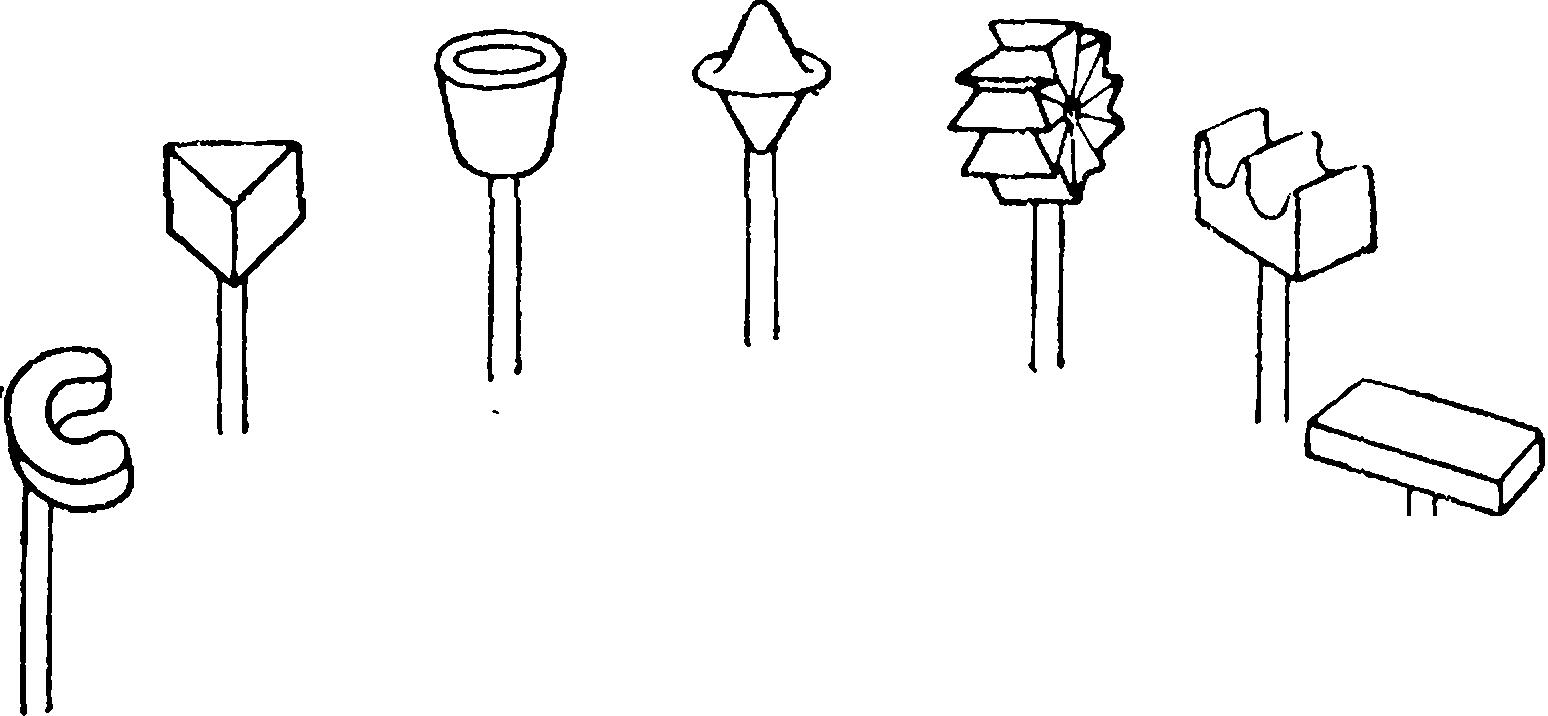

Во многих системах органы управления, предназначенные для разных целей, одинаковы по форме, что затрудняет их быстрое и точное опознание. Как показал Дженкинс, действия о-ператора можно значительно улучшить, применяя рычаги с разными формами рукояток [406]. Из 22 вариантов рукояток он выбрал 11 таких, которые никогда не смешиваются (рис. 88). При манипулировании ими оператор получает возможность действовать, опираясь только на осязательны'й контроль. Для повышения надежности действий оператора некоторые авторы предлагают использовать в качестве разли-

их движения только визуально. Е,сли бы оператор получал от механических рук (с помощью специального устройства) т-акт-иль-и о-кинестетические сигналы, сходные с теми, которые он получает от движений собственных рук в 'процессе предметного действия, эффективность его работы значительно бы возросла.

402

чительного признака величину рукоятки, ее цвет и пространственное положение.

Необходимо, однако, отметить, что если на одном пульте располагается очень много органов управления, то нежелательно все их делать различными, так как это приведет к затруднениям в опознании и может явиться дополнительной причиной ошибочных действий. Важным вопросом, требующим специального исследования, является определение оптимального разнообразия органов управления.

Из сказанного вытекает, что сопротивление, форма и величина органов управления должны рассчитываться с учетом характеристик не только двигательного, но и чувствующего аппарата человеческой руки.

Наконец, при конструировании органов управления важно учитывать особенности не только собственно рабочих, но также гностических и приспособительных движений. В этой связи большой интерес представляют исследования П. Тучны [492]. Изучая рукоятки ручных инструментов, он показал, что если их форма в точности соответствует хватке руки, то создаются значительные неудобства в работе, которые ведут к увеличению неточных действий и быстрому утомлению. Одной из причин этого является то, что подобные рукоятки скоцывают гностические и приспособительные движения руки. В результате ее движения становятся менее пластичными и координированными.

Очевидно, наиболее удобными для человека будут те инструменты и органы управления, которые обеспечивают оптимальные соотношения между рабочими, гностическими и приспособительными движениями руки.

26*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технический прогресс поставил перед психологией (а также другими антропологическими науками) ряд новых проблем и задач. Возникли новые аспекты анализа трудовой деятельности человека. Одним из них является изучение человека как звена системы управления. Этот аспект определил развитие новой научной дисциплины— инженерной атсихологии.

Важнейшей задачей, возникающей три разработке и конструировании систем управления, является определение их точности и надежности, а также временных характеристик 'процесса управления. В связи с этим -возникает необходимость детального анализа деятельности оператора, выступающего в роли интегрального и 'наиболее ответственного звена системы управления. Изучение временных характеристик деятельности человека, управляющего машинами, выявление критериев ее точности и надежности составило специальную задачу инженерной психологии.

Необходимым условием решения этой задачи является строго объективное изучение закономерностей психических явлений. В этой связи большой интерес представляют данные, накопленные в экспериментальной психологии и физиологии, на основе которых строится инженерная психология.

Временные характеристики деятельности оператора рассматривались в разных главах этой книги. Приведенные сведения могут служить некоторой основой для определения времени задержки сигнала в «человеческом» звене системы управления. Однако они дают представление лишь об отдельных сторонах и моментах деятельности оператора, но не раскрывают ее временного контекста во всей полноте. Если бы реальная деятельность по управлению машинами являлась просто последовательным рядом элементарных сенсомоторных реак-

404

Ций, то бремя задержки сигнала можно было бы найти путем .простого суммирования величин, характеризующих длительность их латентных периодов и моторных компонентов. Этот путь был бы эффективным и в том случае, если бы нам удалось при анализе реальной деятельности четко разграничить -процессы восприятия, опознания, мышления и т. д., выявить их строгую последовательность и установить относительную роль каждого из них в регуляции двигательного акта.

Но деятельность оператора не сводится к последовательному ряду элементарных реакций. Точно так же вряд ли можно представить ее как последовательный ряд четко разграниченных во времени познавательных процессов и моторных актов. Структура деятельности значительно сложнее. К сожалению, структурные особенности трудовой деятельности изучены недостаточно. Еще не вполне ясно, из каких элементов она складывается и -каковы их соотношения. Поэтому инженерная психология сейчас не располагает удовлетворительными формулами, позволяющими точно рассчитывать время цикла регулирования.

В интересах дальнейшего развития инженерной психологии было бы чрезвычайно важно систематизировать все имеющиеся сведения о временных характеристиках деятельности человека, выявить относительную роль каждого из многочисленных факторов, которые на нее влияют, и на этой основе создать единую систему критериев и средств изучения деятельности во временном контексте.

Необходимо подчеркнуть, что временные параметры действий человека определяются способом их выполнения, а это значит, что измерение времени действий должно сочетаться с содержательным анализом их структуры и механизмов их психической регуляции. В этой связи особого внимания заслуживает вопрос о соотношении устойчивых и изменчивых компонентов деятельности.

Все сказанное относится также и к проблеме точности действий оператора.

Центральное место в 'инженерной психологии занимает проблема надежности оператора. Этой 'проблеме в конечном счете подчинено изучение .как времени, так и точности его действий, поскольку надежность определяется возможностью той или иной системы рабо-

405

тать в течение Заданного времени с заданной точностью. Совершенно ясно, что, если -при разработке и конструировании системы управления не будут учтены характеристики времени и точности действий оператора, система окажется ненадежной.

Вместе с тем оценка надежности оператора не сводится только к этим 'показателям. Для того чтобы определить надежность оператора, недостаточно знать время и точность его отдельных действий.

Известно, что эти показатели не являются стабильными. В ходе выполнения деятельности они изменяются. Поэтому для определения надежности недостаточно знать время и точность отдельных действий. Необходимы исследования в более широком плане.

В этой связи большое значение приобретает проблема динамики работоспособности и механизмов ее регуляции. Знания изменений работоспособности (особенно изменений психических процессов и состояний) в ходе деятельности позволят ответить на вопросы о том, сколько времени человек может работать с заданной точностью, как изменяются скорость и точность действий в процессе работы, какова (вариативность этих показателей на разных этапах деятельности и т. д. Конкретный анализ динамики работоспособности необходим для определения оптимальных режимов работы оператора.

Не менее важное значение имеет проблема упражнения. Анализ действий человека в процессе их формирования и развития позволяет решить вопросы о том, каковы возможности человека в достижении заданной точности, как и при каких условиях стабилизируются скорость и точность действий и т. д. Знания закономерностей процесса упражнения и упражняемости необходимы для разработки оптимальных методов обучения операторов. Короче говоря, решение проблемы надежности предполагает изучение деятельности человека в развитии.

Нужно отметить, что, давая психологическую оценку средств сигнализации и органов управления, исследователи часто ограничиваются кратковременными испытаниями, измеряя скорость и точность отдельных действий. При таком подходе вопрос надежности не решается. Возможно, что кратковременные испытания восприятия какого-либо прибора дадут высокие показатели. Но из этого еще нельзя сделать вывод о том, что данный при-

406

бор обеспечивает необходимую надежность действий оператора. Так, в ситуации, требующей простой реакции на простой сигнал, скорость и точность оказываются высокими. Но если вся деятельность оператора состоит только из опознания простых сигналов и простых однообразных реакций, то она неизбежно становится монотонной. Длительное выполнение такой деятельности приводит «к общему снижению функционального состояния оператора, падению работоспособности, развитию от-влекаемости и т. д.

Отсюда следует, что, давая психологическую оценку системы управления, важно всесторонне изучать деятельность человека, обращая особое внимание па динамику упражнений и работоспособности. В этой связи важно подчеркнуть необходимость динамического принципа изучения конструкции машин.

Исключительное значение для проблемы надежности имеет изучение влияния помех на деятельность человека и его «помехоустойчивости». В данной книге мы ограничились лишь анализом влияния некоторых видов помех па отдельные психические функции. Между тем в связи с задачей определения «'помехоустойчивости» (а также упражняемости и работоспособности) возникает целый комплекс 'психологических проблем, таких, .как проблемы индивидуально-типологических особенностей человека, установки, мотивации, черт характера и т. д. Задача заключается в том, чтобы рассмотреть во всем объеме вопрос о влиянии помех на человека и тех свойствах, которые определяют его «помехоустойчивость». В этой связи особое значение приобретает соединение функционального и личностного подхода в психологическом исследовании.

Представители технических наук часто подчеркивают, что мозг человека по надежности является пока недостижимым идеалом для конструкторов. Человек может эффективно решать задачи даже в том случае, если не получает полной информации. Он относительно легко и быстро меняет способы действия. Поведение человека характеризуется высокой пластичностью. Как отмечал И. П. Павлов, человек является системой высочайшей по -саморегулированию.

Очевидно, секрет высокой надежности человеческого мозга нужно искать в специфике его отражательных и

407

регулятивных функций. В конечном счете вопрос о специфике психического отражения является ядром проблемы надежности.

Таковы некоторые аспекты проблемы надежности человека. Из сказанного ясно, что решение этой проблемы предполагает сочетание различных подходов к деятельности. Важно подчеркнуть необходимость изучения не только наличных, но и потенциальных свойств человека.

Всестороннее исследование является главным условием разработки 'критериев и 'Принципов определения надежности оператора и создания единой теории надежности, которая могла бы служить основой для решения конкретных задач конструирования систем управления, включающих человека.

Многие проблемы, возникающие при анализе систем «человек — машина», не могут быть решены силами одной только психологии, но требуют комплексного изучения. Продуктивность инженерно-психологических исследований зависит от того, насколько они опираются на достижения смежных наук. Вместе с тем инженерная психология ставит перед другими науками новые проблемы.

Одним из условий дальнейшего развития инженерной психологии является разработка общей теории систем. Необходимо подчеркнуть значение разработки принципов и методов изучения систем, состоящих из разнородных 'компонентов.

Такая теория "позволила бы наиболее рационально разрабатывать принципиальные и структурные схемы систем «человек — машина» и решать вопросы распределения функций между ее основными звеньями. В этой связи особенно важно сравнительное изучение функций человека и машины в системах управления различных типов.

В последние годы в психологии наметился подход к анализу деятельности человека с позиции теории алгоритмов. Однако существующие способы алгоритмизации еще не удовлетворяют полностью потребностям психологии. Их применение для описания деятельности человека связано с целым рядом трудностей. Между тем такое описание является весьма полезным для определения степени сложности работы оператора, выявления слабых звеньев систем «человек — машица» и

408

Поисков оптимальных способов выполнения тех или иных операций.

Ряд специальных вопросов возникает также в связи с теоретик о-информационным анализом деятельности оператора. Как уже отмечалось, существующие способы расчета информации, принимаемой, перерабатываемой и передаваемой той пли иной системой, пока могут быть применены лишь к очень ограниченному кругу '.психических явлений. Между тем описание процессов управления в системах «человек—машина» предполагает использование таких средств и способов измерения циркулирующей информации, которые позволили бы учесть все процессы, протекающие в «человеческом звене». Как было показано, операции приема, хранения, переработки и передачи информации человеком обладают рядом специфических свойств, которые пока еще не поддаются точному измерению. Отмечались трудности, возникающие при попытках применения существующих информационных мер к процессам различения, восприятия, представления, мышления и т. д.

Распространение теории информации на область психических явлений приводит к постановке целого ряда новых вопросов, ответ на которые предполагает дальнейшую разработку средств математического описания информационных процессов.

Нерешенным является вопрос о том, что представляет собой алфавит сигнала применительно к разным ступеням и формам психического отражения. Имеющиеся попытки ответа на этот вопрос пока еще нельзя признать удовлетворительными. Но без определения алфавита сигналов невозможна разработка адекватных способов подсчета информации, которая в них содержится.

Формулы теории информации пока могут быть распространены на очень узкий круг психических явлений. Они применимы лишь к тем процессам, которые строятся по принципу выбора из множества символов, более или менее прочно усвоенных человеком,— в основном к процессам опознания. Однако даже и здесь имеются некоторые ограничения. Как отмечалось, процесс опознания человеком тех или иных сигналов чне вполне подчинен правилам, разработанным в теории информации. Он подвержен влиянию множества факто*

409

ров (значимость сигнала, различимость, совместимость сигнала и ответа, тренировка и др.)- В связи с этим возникает необходимость изучения того, как человек овладевает тем или иным алфавитом, как этот алфавит преобразуется в ходе накопления жизненного опыта. Особенно важно подчеркнуть необходимость учета так называемой семантической информации.

Еще более сложным является измерение информации, принимаемой человеком в процессах ощущения и восприятия, которые по своему существу вряд ли могут быть полностью подведены под категорию процессов выбора из алфавита, заранее усвоенного человеком. Измерение этих процессов требует новых информационных мер и новых принципов количественного анализа.

Специфика сенсорных процессов заключается в том, что они являются процессами построения изображения. Рассматриваемое как сигнал информации изображение представляет собой систему пли множество элементов, которые находятся в определенном соотношении с множеством элементов отображаемого объекта, источника информации. Это соотношение не исчерпывается просто изоморфным соответствием, но характеризуется общностью модальностей обоих множеств и общностью принципа их пространственно-временной упорядоченности.

Измерение информации, содержащейся в психическом изображении, предполагает решение вопросов о том, что (представляют собой его элементы и по каким принципам осуществляется их объединение в целостную структуру. В этой связи особое значение приобретают создание общей теории изображений и разработка средств математического описания структурных особенностей сигналов информации.*

Одной из наиболее важных характеристик операции приема информации является пропускная способность анализаторов. Инженерная психология пока располагает данными лишь о ее мгновенных значениях. Эти данные позволяют сравнить разные анализаторы и оценить их предельные возможности. Однако они не могут быть непосредственно использованы при расчетах систем «человек—машина». Дальнейшая задача заключается в том, чтобы найти средства определения про-

410

пускной способности с учетом того времени, в течение которого оператор может принимать информацию с максимальной скоростью. Решение этой задачи необходимо для того, чтобы рассчитать допустимую частоту подачи сигналов, адресованных человеку.

Участие человека в процессах циркуляции информации не ограничивается только ее приемом. На основе полученной информации человек принимает решения и выполняет те или иные действия. Чтобы представить целостную картину работы человека в системах управления, необходимо детальное изучение операций преобразования информации, поступающей на сенсорный «вход», и тех процессов, посредством которых эти операции выполняются. В этой связи важно определить зависимость скорости переработки и передачи информации от способов деятельности оператора.

Основными формами психического отражения являются ощущение, восприятие, представление, мышление. В теоретико-информационном аспекте переход от одной формы к другой представляет собой преобразование сигналов, связанное с изменением их информационного содержания. Для дальнейшего развития инженерной психологии было бы весьма важно раскрыть суть этих преобразований и разработать способы их математического описания.

В этой связи особое значение имеет сравнительное исследование процессов переработки информации, по ступающей в виде изображений и в виде набора сим волов. #

Знания процессов приема и переработки информации человеком необходимы для решения практических задач, прежде всего разработки принципов 'оптимального кодирования информации и конструирования индикационных устройств.

В книге выделены три аспекта проблемы оптимального кодирования: психофизический, теоретико-информационный и психологический. Изучение этих аспектов необходимо для определения физического алфавита сигналов, их формы и информационной емкости.

Важнейшей задачей дальнейших исследований является изучение взаимосвязей между перечисленными аспектами.

411 N

Из приведенных экспериментальных данных можно заключить, что, чем больше информации несет сигнал, тем большим числом различительных (и опознавательных) .признаков он должен обладать. Если сигнал несет большую по объему информацию, но обладает малым числом признаков, то вряд ли можно рассчитывать на его быстрый и точный прием. Вместе с тем сигнал с большим числом признаков и малой информацией также труден для приема. Очевидно, существует некоторая оптимальная мера в соотношении этих двух характеристик сигнала. Определение такой меры позволит наиболее рационально разрабатывать в каждом конкретном случае средства передачи информации человеку. В особенности это касается знаковой индикации.

Перечисленные проблемы, возникающие в связи с анализом деятельности человека как звена системы управления, являются, по существу, пограничными для психологии, физиологии, различных отраслей кибернетики и ряда других научных дисциплин. Их решение предполагает проведение комплексных исследований.

Инженерная психология рассматривает человека и машину в единых плоскостях. Это составляет необходимое условие изучения систем «человек — машина». Вместе с тем такой подход является односторонним, поскольку он предполагает отвлечение от ряда существенных особенностей деятельности человека. Между тем многие специальные проблемы и практические задачи инженерной психологии нельзя решить, если рассматривать деятельность человека только в плоскости его взаимодействия с машиной. Возникает необходимость разработки более , общих проблем психологической теории (и антропологической теории в целом).

Принципиальное значение для дальнейшего развития инженерной психологии имеют исследования закономерностей так -называемых познавательных процесс сов.

В этой связи особенно важно подчеркнуть необходимость изучения сенсорных процессов. Существует мнение, что якобы с развитием техники требования к сенсо-моторной культуре рабочего постепенно снижаются и основная нагрузка переносится на рече-мыслительные процессы. Бесспорно, что в деятельности людей, управляющих современными машинами, роль ее логичен

412

ских компонентов велика. Требования к техническим знаниям этих людей, умению быстро и точно анализировать обстановку, понимать ход управляемых процесс сов, принимать обоснованные решения все более и более возрастают. Но из этого еще вовсе не следует, что сен-' сомоторные компоненты трудового процесса редуцируются. Напротив, в связи с развитием средств управления перед анализаторами человека ставятся все новые и новые задачи, требующие быстрого обнаружения сигналов, их тонкого и точного различения. Сенсомоторные процессы играют в деятельности современного человека не меньшую роль, чем рече-мыслительные1. Иногда человек должен работать в таких условиях, которые существенно изменяют характеристики сенсорных процессов и вызывают ряд новых явлений (например, в условиях высотных и космических полетов сенсорные функции перестраиваются). Не случайно поэтому многие инженерно-психологические работы направлены на изучение именно сенсомоторики оператора.

-В этой связи особое значение приобретает проблема чувственного образа, являющегося исходной формой-познания. Как отмечалось, чувственный образ, являясь частным случаем изображения, представляет собой непрерывное множество элементов, упорядоченных адекватно отображаемому предмету. Есть основания полагать, что элементом образа является состояние взаимодействия анализатора с объектом. В этом состоянии неизбежно запечатлены те свойства объекта, которые проявляются во взаимодействии с анализатором. Синтез элементов в целостную структуру осуществляется механизмом развертки. Изложенная точка зрения намечает только путь исследования природы образа. Пока еще остаются неясными конкретные характеристики физико-химических процессов, развертывающихся в рецепторах при их взаимодействии с объектом, нет точных знаний циркуляции сигналов по рефлекторному кольцу анализатора, еще недостаточно изучен механизм развертки.

Психологическая теория познания не исчерпывается

1 Развитие сенсомоторной культуры является важным моментом формирования новых форм связи физического и умственного труда и преодоления существенных различий между ними.

413

проблемой чувственного образа. На его основе развертывается система более сложных гностических процессов.

Чтобы раскрыть картину познания в целом и выявить его закономерности, необходимо изучить те трансформации, которые претерпевает непосредственно чувственный образ лри переходе от одних ступеней психического отражения к другим.

Как отмечалось, одной из главных практических задач инженерной психологии является согласование конструкции машин с характеристиками управляющего ими человека. Речь идет прежде всего о конструкции машин, которые используются человеком как орудия познания тех или иных явлений и воздействия на них. По существу, эта задача состоит в разработке принципов конструирования систем «орган+орудие». За счет развития таких систем расширяются возможности человека как субъекта познания и труда.

Применение новых средств сигнализации и управления, информационно-логических машин и т. д. приводит к перестройке трудовой деятельности человека, к образованию новых форм связи физического и умственного труда и преодолению существенных различий между ними.

Для оценки перспектив инженерной психологии чрезвычайно важно разобраться в том, как изменяется соотношение сенсомоторных и логических компонентов трудовой деятельности человека в связи с развитием техники.

С проблемой познания теснейшим образом связана и другая общепсихологическая проблема деятельности. Многочисленными исследованиями советских психологов показана неразрывная связь .познания и деятельности. По существу, познавательные процессы являются одной из необходимых составных частей (сторон) деятельности. Как отмечалось, от организации деятельности оператора в значительной мере зависит эффективность систем управления.

В свою очередь, разработка принципов организации деятельности требует детального и всестороннего изучения ее структуры и механизмов ее психической регуляции.

414

Исследования показывают, что в состав трудового действия входят различные типы движений: рабочие, гностические и приспособительные.

Динамика взаимодействия между этими типами движений, относительная роль в структуре действия и конкретные характеристики каждого из них в конечном счете определяются особенностями психической регуляции!, обеспечивающей адекватность действия задаче, условиям и предмету труда. В соответствии с основными формами психического отражения можно выделить три взаимосвязанных уровня регуляции: уровень первичных образов (ощущение и восприятие), уровень вторичных образов (представление) и уровень рече-мыслительных процессов.

Сказанное характеризует структуру действия лишь в самых общих чертах. Задачей дальнейшего исследования в этом направлении является анализ рефлекторных механизмов психической регуляции, выяснение процесса преобразования осведомительной информации в управляющую, изучение особенностей каждого из уровней регуляции и их взаимных переходов. Для того чтобы понять специфику психической регуляции, важно также изучить такие компоненты деятельности, как цель, мотивы, отношение к задаче и т. д.

Проблема психической регуляции не исчерпывается вопросом о регуляции двигательных актов. Она имеет общее значение для разработки теории человека. Благодаря сложной системе регуляторных процессов, в образовании которых существенная роль принадлежит психическому отражению, достигаются целостность и оптимальный уровень жизнедеятельности человеческого организма. Выяснение механизмов психической регуляции жизнедеятельности (точнее, психических компонентов биологической регуляции) имеет самое прямое отношение к проблеме надежности. В этом пункте общая и инженерная психология смыкаются с циклом медико-биологических наук.

Анализируя деятельность человека по управлению машинами, мы ограничились рассмотрением лишь элементарных систем «человек—машина», включающих только одного оператора. Между тем в управлении многими производственными процессами участвуют коллективы людей. Эффективность управления в этих

415

случаях определяется тем, насколько члены коллектива согласовывают свои действия. В этой связи важнейшим является вопрос о согласовании действий нескольких операторов во времени. При этом в одних системах требуется согласование синхронно выполняемых действий, направленных на решение единой задачи, в других —действий, последовательно выполняемых разными операторами (типа «эстафета»). При разработке сложных систем управления, обслуживаемых группами операторов, возникают вопросы о формах и способах их общения, в процессе которого осуществляется взаимный обмен информацией, о принципах организации групп, о совместимости их членов, т. е. возникает проблема взаимодействия операторов в процессе групповой деятельности. Эта проблема является пограничной для инженерной, дифференциальной и социальной психологии. На основе анализа групповой деятельности решаются задачи оптимального пространственного расположения членов группы, организации 'их рабочих мест, выбора наиболее эффективных (в данных условиях) средств и способов коммуникации и т. д.

Таким образом, специальная проблема инженерной психологии «человек как звено системы управления» оказывается лишь частным вопросом более общей проблемы «человек как субъект познания, труда и общения». В конечном счете направление инженерно-психологических исследований и использование полученных данных зависят от решения этой общей проблемы. В англо-американской инженерной психологии распространено мнение о том, что основным при решении задач согласования звеньев системы «человек—машина» является принцип симпл,ификации (упрощения) труда, выдвинутый в свое время еще Тейлором. Идеальным вариантом считается такой, при котором деятельность человека может быть превращена в систему простых реакций, т. е. сведена до элементарного уровня регуляции. В этом случае трудовая деятельность обедняется, из нее выхолащивается главное — творчество, а человек ! низводится до положения автомата. По существу здесь задача приспособления машины к человеку подменяется задачей приспособления человека к машине.

416

Такая подмена вытекает из ограниченности теоретических позиций англо-американской инженерной психологии. Однако она становится невозможной, если рассматривать инженерно-психологические проблемы в связи с более общей проблемой «человек как субъект познания, труда и общения».

Принцип симплификации распространен в капиталистическом производстве. Но его нельзя считать основным для социалистического общества.

Из самой по себе задачи согласования конструкции машин с характеристиками человека вовсе не вытекает необходимости выхолащивания творческого содержания труда оператора. Напротив, учет особенностей человека при конструировании систем управления делает его разумным хозяином машины и открывает возможности творческого решения стоящих перед ним задач.

Принципу симплификации должен быть противопоставлен принцип гуманизации труда. Именно он должен стать основным принципом инженерной психологии в условиях строительства коммунистического общества. Это значит, что при разработке систем управления, обучении и отборе операторов нужно исходить из интересов развития человека. Совершенствование конструкции машин, ее приспособление к человеку должны быть нацелены не только на повышение надежности систем управления и производительности труда, но и на обеспечение условий для развития трудоспособности человека и его творческих возможностей.

Принцип гуманизации предполагает, что инженерно-психологические исследования должны опираться на общую теорию человека, создание которой является одной из актуальнейших задач современной науки.

27—2286

ЛИТЕРАТУРА

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 23. Политиздат, 1960.

Айрапетянц Э. Ш. К вопросу о функциональной структуре пространственного анализа. В (сб. «Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений». Изд-во АПН РСФСР, 1961.

Александрова М. Д. О качественной характеристике пространственных порогов зрительного восприятия. «Ученые записки ЛГУ», 1953, № 147.

Ананьев Б. Г. Пространственное различение. Изд-во ЛГУ, 1951

Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания. Изд-во АПН РСФСР, 1960.

Ананьев Б. Г. Теория ощущений. Изд-во ЛГУ, 1961.

А н а н ь е в Б. Г. Билатеральное регулирование как механизм поведения. «Вопросы .психологии», 1963, № 5.

Ананьев Б. Г., В е к к е р Л. М., Ломов Б. Ф., Ярмоленко А. В. Осязание в процессах познания и труда. Изд-во АПН РСФСР, 1959.

Андреева-Галанина Е. Ц. Вибрация и ее значение в гигиене труда. Медгиз, 1956.

Анохин П. К. Новые данные об особенностях афферен-тации аппарата условного рефлекса. (Материалы совещания по психологии.) Изд-во АПН РСФСР, 1957.

Анохин П. К- Физиология и кибернетика. В ш. «Философские вопросы кибернетики». Соцэкгиз, 1961.

Артемов В. И. Восприятие речи и экспериментальная фонетика. «Ученые записки 1 МГ-ПИИА», i960, т. 18, 20.

Асеев В. Г. К вопросу о монотонности работы при выполнении! конвейерных операций. «Вопросы психологии», 1961, № 6,

Асратян Э. А., Симонов В. П. Надежность мозга. Изд-во АН СССР, 1963.

Бабаджанян М. Г., Костина Е. И., Пушкин В. Н. Некоторые вопросы физиологии и психологии труда поездного диспетчера. «Вопросы психологии», 1959, № 2.

Бартлетт Ф. Психика человека в труде и игре. Изд-во> АПН РСФСР, 1.959.

Берг А. И. О некоторых проблемах кибернетики. «Вопросы философии», 1960, № 5.

Бе резин Б. А., В о дл Озеров В. М., Сергеев Г. А., Суходольский Г. В. Функции самонастройки человека при сложных возмущающих воздействиях. В сб. «Проблемы инженерной

418

психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов, Л., 1964.

Б ер и то в И. С. О пространственной ориентации человека и животных в окружающей среде. «Вопросы психологии», 1956, № 4.

Б ер к е н б ли т 3. М. Динамика болевых ощущений и представления о боли. Труды Гос. ин-та по изучению мозга им. Бехтерева, 1940, т. XIII.

Берн штейн Н. А. Проект переустройства рабочего места московского вагоновожатого. «Психотехника и психофизиология труда», 1929, № 1.

Берн штейн Н. А. О построении движений. Медгиз, 1947.

Б ерш ш т ей н Н. А., Некоторые назревающие проблемы регуляции двигательных актов. «Вопросы психологии», 1957, № 6.

Б о б н е в а М. И. Техника и человек. «Вопросы философии», 1961, № 10.

Боб'Нева М. И. Об изучении психологических аспектов надежной работы человека в космическом (полете. «'Вопросы нсихо-

. логии», 1963, № 2.

Бобнева М. И. К проблеме надежности человека (о закономерных и случайных отказах в работе оператора). В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

Б о д р о в В. А., Гелкин А. А., 3 а р а к о в с к и й Г. М. К вопросу об оценке скорости переработки информации при бинарном серийном реагировании. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по -инженерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов, 1964.

Бодров В. А., Зараковский Г. М. О значении некоторых психофизиологических показателей для профессионального отбора. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2, Изд. Общ-ва психологов, 1965.

Бойко Е. И. К вопросу о функциональной структуре произвольной реакции. В кн. «Пограничные проблемы психологии и физиологии». Изд-во АПН РСФСР, 1961.

Бойко Е. И. В,ремя реакции и физиологический закон силы, В кн. «Пограничные проблемы психологии и физиологии». Изд-во АПН РСФСР, 1961.

Б'ойко Е. И. Время реакции в исследованиях практически прикладного характера. В кн. «Пограничные проблемы психологии и физиологии». Изд-во АПН РСФСР, 1961.

Бойко Е. И. Возрастные изменения времени реакций у детей и взрослых. В кн. «Пограничные проблемы психологии и физиологии». Изд-во АПН РСФСР, 1961.

Б о й к о Е. И. Время реакции человека (история, теория, современное состояние и практическое значение хронометрических исследований). Изд-во «Медицина», 1964.

Б р о н ш т е й н А. И. Вкус и обоняние. Изд-во АН СССР, 1950.

Бушурова В. Е. О взаимодействии анализаторов в формировании так называемого «чувства времени». Материалы Ленинградской зональной психологической конференции, Изд. Общ-ва психологов, Л., 1958.

27*

419

Б у ш у р о в а В. Е. К вопросу об анализе времени в процессе формирования некоторых трудовых навыков. Канд. диссертация, ЛГУ, 1959.

Б у ш у р о в а В. Е. К вопросу о восприятии векторного изображения скорости. В сб. ««Проблемы общей и инженерной психологии». Изд-во ЛГУ, :1964.

Б у ш у р о в а В. Е. Выбор коэффициента контрастности при восприятий знаковой индикации. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов, 1964.

Бушу ров а В. Е., Тутушкина М. К- К вопросу о восприятии и опознании знаковой индикации. В об. «Проблемы общей и инженерной психологии». Изд-во ЛГУ, 1964.

Б у ш у р о в а В. Е., Зинченко Т. П., Тутушки-н а М. К- К вопросу о выборе условий предъявления знаковой индикации. Тезисы докладов на научно-технической конференции «Инженерная психология и приборостроении». Изд. НТО Приборпром, Л., 1965.

Вавилов С. И. Глаз и солнце. Изд-ibo АН СССР, 1950.

Б а р с к и й Б. В., Гузева М. А. Зависимость пространственных порогов видения от информационного содержания контура плоской фигуры. «Вопросы психологии», 1962, № 2.

В а с и л е й с к и й С. М. Психология технического изобретательства. Автореферат докторской диссертации, Ин-т психологии АПН РСФСР, 1962.

В е к к е р Л. М. О сигнальной функции психического. «Вопросы ^психологии», 1955, № 4.

В е к к е р Л. М. Об осязательном образе как регуляторе движений руки. «Ученые затшски ЛГУ», 1956, № 203.

В е к к е р Л. М. JK вопросу о перестройке сенсорных и двигательных функций в операциях дистанционного управления железнодорожным транспортом в процессе развития систем централизации. В сб. «Проблемы общей и индустриальной психологии». Изд-во ЛГУ, 1963.

Веккер Л. М. Восприятие и основы его моделирования. Изд-во ЛГУ, 1904.

Веккер Л, М. и Ломов Б. Ф. Структура трудового действия. В сб. «Вопросы психологии». (Материалы второй закавказской конференции психологов.) Ереван, 1960.

Веккер Л. М. и Ломов Б. Ф. О чувственном образе как изображении. .«Вопросы философии», 1961, № 4.

Веккер Л. М. и Ломов Б. Ф. К сравнительному анализу процессов построения изображения в технических устройствах и в анализаторах. В сб. «Проблемы восприятия (пространства и времени». Изд-во ЛГУ, 1961.

-Веккер Л. М. и Сурков Е. Н. О соотношении структуры и локализации сенсорного и моторного полей в управляющих операциях. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 4, Изд. Общ-ва психологов, 1966.

Введенский Н. Е. О взаимных отношениях между психомоторными центрами. Поли. собр. соч., т. III, Изд-во ЛГУ, 1952.

Винер Н. Кибернетика. Изд-во «Советское радио», 1958.

В и н о г р а д о в М. И. Физиология трудовых процессов. Изд-во ЛГУ, 1958.

420

Виноградов М. И., Точилов К. С. К вопросу об отсчете времени корой головного мозга человека. В сб. «Проблемы современной физиологии нервной и мышечной систем». Тбилиси, 1956.

В о д л о з е р о в В. М. К вопросу о зрительном различении ускорения. В сб. «Проблемы общей и индустриальной психологии», Изд-во ЛГУ, 1963.

IB о д л о з е р о в В. М. Опыт экспериментального исследования прослеживающих движений. В сб. «Проблемы общей и инженерной психологии». Изд-во ЛГУ, 1964.

В о д л о з е р о в В. М. Перцептивная антиципация и экстраполяция как один из механизмов слежения. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

Водлозеров В. М., Ломов Б. Ф. К вопросу о механизмах психической .регуляции действий оператора, работающего в режиме слежения. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов, Л., 1964.

В о л к о в Н. Н. Восприятие предмета и рисунка. Изд-во АПН РСФСР, 1950.

Волков А. А., Денисов В. Г., Завьялов Е. С. Особенности работы оператора при управлении системами космического корабля в условиях измененной гравитации. «Вопросы психологии», 1965, № 5.

Волкова И. М., Ильина Г. И., К у ч е в с к а я Н. В., Майзель Н. И., Назаров А. И. Требования к организации рабочего места человека-оператора в автоматизированных 'системах управления. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2, Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

В о л о ш и и о в а Е. В. К вопросу о физиологических механизмах обучения решению человеком задач управления. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2, Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

В ы т о т ск и й Л. С. Развитие высших (психических функций. Изд-во АПН РСФСР, 1960.

.65. Галактионов А. И. К вопросу о количественной оценке сложноструктур.ных событий. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

Г а л л а й М. Л. К вопросу о критериях деятельности человека-оператора. iB сб. «Проблемы инженерной шсихологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

Гальперин П. Я. Развитие исследований по формированию умственных действий. В кн. «Психологическая паука в СССР», т. 1. Изд-во АПН РСФСР, 1959.

Г а м е з о М. В. и Р у б а х и и В. Ф. О роли пространственных представлений при чтении топографической карты и дешифри* ровании аэрофотоснимков. В сб. «Проблемы восприятия пространства и пространственных предстм'-леппп». Изд-во АПН РСФСР, 196!.

Г а -и з е<н В. А., Гран о в с к а я Р. М. Об одном способе количественной оценки сложности копт\ра. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965

Геллер штейн С. Г. Чувство времени и скорость двигательной реакции. Медгиз, 1958.

421

Г е л л е р ш т е й н С. Г. Вопросы психологии труда. В кн. «Психологическая наука в СССР», т. II. Изд-во АПН РСФСР, 1960.

Г е л л е р ш т е й н С. Г. Действия, основанные на предвосхищении, и возможности их моделирования в эксперименте. В сб. «Проблемы инженерной лсихологии», вып. 4. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1966.

Геллерштейн С. Г., И т т и н А. Г. Психологический анализ профессии наборщика. «Гигиена труда», 1924, № 12.

Г е о д а к я н И. М. Понимание наглядной ситуации. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов, Л., 1964.

Гератеволь 3. Психология человека в самолете. Изд-во иностранной литературы, 1958.

Гиппенрейтер Ю. Б. Анализ системного строения восприятия. Сообщение II. «Доклады АПН РСФСР», 1958, № 1.

Глезер В. Д., Цу<ккерман И. И. Информация <и зрение. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1961.

Г о л д м а н С. Теория информации. Изд-во иностранной литературы, 1957.

Г о л ь д б у р т С. Н. Различение последовательности и громкости двух кратких тонов в зависимости от их длительности и интервала .между ними. В сб. «Совещание по вопросам физиологии анализаторов». Изд-во АН СССР, 1961.

Г о л ь д б у р т С. Н. Нейродипамика слуховой системы человека. Изд-во ЛГУ, 1964.

Горбов Ф. Д., К вопросу о механизме ретро- и антеро-градпой амнезии. «Вопросы психологии», 1962, № 1.

Горбов Ф. Д. О «помехоустойчивости» оператора. В кн. «Инженерная психология». Изд-во МГУ, 1964.

Горбов Ф. Д. Индивидуум и группа в экспериментальной групповой психологии. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной 'психологии.) Изд. Общ-за психологов, Л., 1964.

Горбов Ф. Д. Экспериментальная групповая .психология. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 4. Изд Общ-ва психологов, Л., 1966.

Горбунова Л. Н. Работы американских психологов по изучению контрольных приборов и шкал. «Вопросы психологии», 1959, № 1.

Горовой-Шалтан 'В. А. К методике определения скорости летных качеств. Определение скорости двигательной реакции на движущийся объект. Труды науад.-жслед. азроинститута, Л., 1932.

Губи не кий А. И., О некоторых проблемах теоретико-информационного подхода в инженерной психологии. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

Г у р в и ч Т. X., Д е р е .в я н к о Е. А., Завьялов Е. С. Некоторые вопросы психофизиологии иллюзий пространственного положения самолета в «полете шо приборам. В сб. «Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений». Изд-во АПН РСФСР, 1961.

422

Г у р е в и ч К. М. и Розанова Т. В., О зависимости латентного периода реакции от силы звукового раздражителя «Вопросы психологии», 1955, № 2.

Д е р ев я н ко Е. А. Взаимоотношения между некоторыми физиологическими и психологическими факторами при развитии утомления в .процессе трудо.вой деятельности. Тезисы докладов «а I съезде Общества психологов, вып. 1. Изд-во АПН РСФСР, 1959.

Дерезянко Е. А., Мыльников В. Г. Некоторые закономерности возникновения акцелерационных ощущений .при изменении ускорения силы тяжести. «Вопросы психологии», 1964, № 3.

Д ж е л д а р д Ф. А. Кожные системы связи. В сб. «Теория связи в сенсорных системах». Изд-во «Мир», 1964.

Джильбрет Ф. Изучение движений. Изд. ВЦСПС, 1924.

Дионесов С. М. Боль. Влияние болевых раздражителей на жизнедеятельность организма. Благовещенск, 1958.

Дмитриева М. А. Психологический анализ деятельности авиадиспетчеоа. В сб. «Проблемы общей и инженерной психологии», Изд-;во ЛГУ/1964.

Дмитриева М. А. Зависимость скорости и точности переработки информации от различимости сигналов. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов. Л., 1964.

Дмитриева М. А. О некоторых факторах, влияющих на пропускную способность человека-оператора. В сб. «XV Международный съезд прикладной психологии» (резюме докладов), Югославия, Любляна, 1964.

Дмитриева М. А. О некоторых путях изучения зависимости пропускной способности человека-оператора от структуры его деятельности. В сб. «Проблемы общей, социальной и инженерной психологии». Изд-во ЛГУ, 1966.

Донской Д. Д. Биомеханика физических упражнений. Изд-во «Физкультура и спорт», 1958.

Дранки на С. Е. Влияние соотношения длительности и громкости звука на его локализацию. Труды Гос. института по изучению мозга им. Бехтерева, 1947, т. XV.

Драпкина С. Е. Особенности различения расстояния на основе восприятия звука. В сб. «Вопросы общей и детской психологии». Изд-во АПН РСФСР, 1954.

Егоров Т. Г. Очерки психологии обучения детей чтению. Учпедгиз, 1953.

Егоров В. А. О временной характеристике компонентов процесса переработки информации оператором. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-.ва психологов, Л., 1964.

Егоров В. А. О применении методов теории информации для изучения двигательной деятельности летчиков в лабораторных условиях. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции л о инженерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов, Л., 1964.

Егоров В. А. О пропускной способности оператора как показателе тренированности и сложности выполняемой работы, «Вопросы психологии», 1965, № 1.

423

106. Егоров В. А. Временные характеристики компонентов процесса переработки информации операторам. В сб. «Проблемы -инженерной психологии», вые. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 19G5.

'107. Егоров В. А. Изучение двигательной деятельности летчиков в лабораторных условиях с применением элементов теории информации. В сб. «Проблемы инженерной .психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

Егоров А. С. К вопросу о так называемых моторных установках. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 4. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1966.

Елисеев А. С, Попов В. А., Розанов Ю. А., С а-ж и н а Т. В., Сильвестров М. М. Индикаторы рассогласования для систем ручного управления с малой эффективностью управляющих воздействий. Тезисы докладов на научно-технической конференции «Инженерная (психология в приборостроении». Изд. НТО При бори ром, Л., 1965.

1110. Ермолаева-Томина Л. Б. Некоторые особенности внимания в связи с силой нервных процессов. Доклады АПН РСФСР, 1957, № 3.

111. Житников а Л. М. К вопросу о генезисе структуры мнемического действия. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 3. Изд. Общ-ва лсихологов, Л., 1965.

'Г12. Жукова Г. И. К вопросу об упражняемо'стн навыка чтения показаний контрольных приборов. Тезисы совещания по вопросам психологии труда. Издчво АПН РСФСР, 1957.

413. Жукова Г. И., Платонов К. К. Влияние упражнения на навык чтения контрольных приборов. «Доклады АПН РСФСР», 1961, № 1.

3 а в а ли ш и и а Д. Н., П у ш к и н В. Н., Некоторые вопросы оперативного планирования в труде дежурного по станции. «Вопросы психологии», 51962, № 1.

Завал и шин а Д. Н. Анализ процесса решения пространственно-комбинаторных задач дискретного характера с помощью киносъемки движения глаз. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-ва. психологов, Л., 1964.

3 а в а л и ш и н а Д. Н., П у ш к и н В. Н. О механизмах оперативного мышления. «Вопросы психологии», 1964, Лг? 3.

147. 3 а п о р о ж ец А. В, Развитие произвольных движений. Изд-во АПН РСФСР, 1960.

Зарако/вский Г. М. Опыт анализа управляющей работы человека па основе составления логических схем алгоритма рабочего процесса. «Доклады АПН РСФСР», 1962, Лз 4.

Зараковский Г. М., Некоторые подходы к разработке элементов теории надежности рабочей деятельности военных специалистов операторного профиля. В сб. «Кибернетика в физиологии военного труда». Изд. Военно-медицинской ордена Ленина академии им. С. М. Кирова, Л., 1964.

Зи'мкин Н. В. Точность во времени двигательных реакций руки и ноги. Труды Военно-медицинской академии, 1936, т. VL

Зимкии Н. В. Психофизиологическая оценка шкал на циферблатах авиаприборов. Труды Центр, лабор. авиац. медицины ГВФ, 1937, т. II.

424

Зи нч е н к о В. П. Некоторые особенности ориентировочных движений руки и глаза и их роль в формировании двигатель* ных навыков. «Вопросы психологии», 1956, № 6.

Зииченко В. П. Движение глаз и формирование об» раза. «Вопросы психологии», 1958, № 5.

Зинченко В. «П., Ван Чжи-цин, Тараканов В. В. Становление и развитие перцептивных действий. «Вопросы психологии», 1962, № 3.

3 и н ч е н к о IB. П., Ломов Б. Ф., Рузская А. Г. О так называемой симультанное™ восприятия. Доклады АПН РСФСР,

1959, № 5.

126. Зинченко В. П. и Ломов Б. Ф. О функциях движе ний руки и глаза в процессе восприятия. «Вопросы психологии»,.

1960, № 1.

'127. Зинченко В. П., Леонтьев А. К, Панов Д. Ю. Проблемы инженерной психологии. В кн. «Инженерная психология», Изд. МГУ, 1964.

•128. Зинченко В. П., Майзель Н. И., Фаткин Л. В. Деятельность оператора в режиме информационного поиска. «Вопросы психологии», 1965, № 2.

Зииченко В. -П., Майзель Н. И., Фаткин Л. В., Количественные оценки работы оператора в эадач-ах информационного поиска. «Вопросы психологии», 1965, № 3.

Зинченко В. П., Панов Д. Ю. Построение систем управления и .проблемы .инженерной психологии. В кн. «Инженер-пая психология». Изд-во «'Прогресс», 1964.

'131. Зииченко П. И. Вопросы психологии памяти. В кн. «Психологическая наука в СССР», т. I. Изд-во АПН РСФСР, 1959.

132. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. Изд-.во АПН РСФСР, 1961.

1133. 3 и н и е н к о П. И., 3 и н ч е п ко В. П. Исследования па мяти в связи с задачами инженерной психологии. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 3. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

'134. Зинченко П. И., Невельский П. Б. Объем памяти, количество информации и число символов. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов, Л., 1964.

'135. 3 и п ч е н к о П. И., Р с п к и и а Г. В. К постановке проблемы оперативной памяти. «Вопросы психологии», 1964, № 6.

Зинченко Т. П. К вопросу о критической частоте слияния мельканий при исследовании восприятия знаковой индикации. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов, Л., 1964.

Зинченко Т. П., Т у т у ш к и и а М. К. К вопросу о некоторых принципах построения кодовых знаков. В сб. «Проблемы инженерной (психологии», вып. 2, Изл. Общ-ва психологов, Л., 1965.

Зотов А. И. К вопросу о зависимости .восприятия цвета от угла прения. Труды Гос. ин-та по изучению мозга им. Бехтерева,. 1940, т. XIII.

Ильин Е. П. Асимметрия в .проявлении мышечного чувства. В юб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы

425

1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-ва шеихологов, Л., 1964.

Ильин Е. П. Признаки оптимального рабочего состояния двигательной системы человека. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

«Инженерная психология». Сб. статей под ред. В. П. Зииченко, А. Н. Леонтьева, Д. Ю. 'Панов а, Изд-во МГУ, 1964.

442. «Инженерная психология». Сб. переводов под ред. Д. Ю. Панова и В. П. 3 и н ч е и к о. Изд-во «Прогресс», 1964.

И те л ь с о н Л. Б. Современная техника и психические возможности человека. «Вопросы философии», 1961, № 4.

К а н и ч е в а Р. А. Восприятие величины цветных объектов. Труды Гос. ин-та по изучению мозга им. Бехтерева, 1940, т. XIII.

'К а ст л ер Г. Азбука теории информации. В кн. «Теория информации в биологии». Изд-во иностранной литературы, 1960.

Кекчсев Г. X. Иитероцепция и ироприоцепция и их значение для клиники. Медгиз, 1946.

Киреенко В. И. Психология способностей к изобразительной деятельности. Изд-во АПН РСФСР, 1959.

К и я щ е и к о II. К., К р и и ч и к Е. П. iK вопросу об оптимальном кодировании сложных сообщений. В сб. «Проблемы инженерной «психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

К озерец к о О. П. К вопросу о взаимоотношении точности и устойчивости в «живых системах» на цримере статической -адаптации. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

Кожин А. М., П а х о м о в А. Ф., Ц у к е р м а и Б. Г. О формировании навыка читаемости шкал контрольно-измерительных приборов. Доклады АПН РСФСР, 1961, № 3.

К о ж и п А. М., II а х о м о в А. Ф., Ц у к е р м а н Б. Г. Влияние шума на читаемость шкал контрольно-измерительных приборов, Доклады АПН РСФСР, 1901, № 3.

Компанейский Б. Н. Изменение цвета и формы на предпороговых дистанциях. Труды Гос. ин-та по изучению мозга им. Бехтерева, 1940, т. XIII.

К о н о п к и н О. А. Ритм и темп при работе па конвейере. Тезисы докладов на I съезде Общества психологов, вып. 1, Изд-во АПН РСФСР, 1959.

Ко попки п О. А. Зависимость скорости ответных реакций человека от темпа предъявления альтернативных сигналов. «Вопросы психологии», 1964, № 1.

Коиопкин О. А. Произвольное регулирование деятельности по приему информации в условиях альтернативного выбора. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 4, Изд. Общ-ва психологов, Л., 1966.

Корнилов К. Н. Учение о реакциях человека. Госиздат, 1927.

Коссов Б. Б. К изучению закономерностей восприятия формы и пространственного положения геометрических фигур. В сб. «Проблемы восприятия пространства и времени». Изд-во ЛГУ, 196L

Коссов Б. Б., Ратанова Т. А. Субъективная избыточ-

426

■ность информации, воспринимаемой человеком. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

159. iK о т о в с к а я А. Р., Философов В. К., Ч е х о н а д-ский Н. А., Чичкнн В. А. К вопросу о влиянии перегрузки «а реакцию оператора В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

'160. Крав ков С. В. Глаз и его работа, изд. 4-е. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950.

Крав ко,в С. В. Цветовое зрение. Изд-во АН СССР, 1951.

Кр айнский Н. В. «Исследование времени психофизической реакции .на тактильные и болевые раздражители у больных и здоровых людей. Харьков, 1893.

Крживоглавый Я. Инженерная психология и безопасность труда. «Вопросы психологии», 1962, № 4.

Кристнер Ш., Рей Г. Оценка влияния некоторых комбинаций кодов целей и фона «а эффективность чтения картографической информации /на экране индикатора. В сб. «Инженерная психология». Изд-во «Прогресс», 1964.

Крылов А. А. Влияние диаметра шкалы па читаемость стрелочных контрольно-измерительных приборов. Доклады АПН РСФСР, 1962, № 1.

Крылов А. А. Влияние величины мелких делений на читаемость шкал стрелочных контрольно-измерительных .приборов. Доклады АПН РСФСР, 1962, № 3.

Крылов А. А. Особенности восприятия информации от индикаторов с цифровой и стрелочной системами отсчета. «Вопросы психологии», 1964, № 4.

Крылов А. А. Влияние формы шкалы на читаемость стрелочных контрольно-измерительных приборов. «Проблемы общей и инженерной .психологии», Изд-во ЛГУ, 1964.

Крылов А. А., И а х о м о в А. Ф. Влияние величины интервала времени между световыми сигналами на продолжительность простой сенсомоторной реакции человека. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2, Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

К удин П. А., Ломов Б. Ф. Использование средств технической эстетики для повышения эффективности операций 'приема и 'передачи информации человеком. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва .психологов, Л., 1965.

Лапе Ю. П. Некоторые закономерности формирования предметного образа в осязании и зрешш. Канд. диссертация, Вильнюс, 1961.

Л eiB а н д о в с к и й Н. Г. Некоторые проблемы англо-американской инженерной психологии. «"Вопросы психологии», 1958, № 5.

Л ев а н д о в с к и й И. Г. Экспериментальное исследование сенсомоторных связей в английской психологии труда. Материалы Ленинградской зональной .психологической конференции. Изд. Общ-*ва психологов, Л., 1958.

Левандовский Н. Г. Изучение некоторых требований к человеку при управлении машинами по приборам. «Вестник ЛГУ», 1959, № 23.

Левандовский Н. Г. Опыт экспериментального исследования 'сенсомоторной структуры действия. «.Вопросы психологии», 1959, № 6.

427

176. Лева ндовс кий Н. Г. Фактор времени в структуре действий оператора при управлении машинами по приборам. В сб. «Материалы совещания по проблеме восприятия пространства и времени». Изд-во ЛГУ, 1981.

477. Л е в а н д о в с к и й Н. Г. Структура психической регуляции действий оператора при управлении машинами по приборам. Канд. диссертация, ЛГУ, 1961.

Л е в и е в а С. Н. Об изучении деятельности оператора в процессе слежения. В сб. «Проблемы общей и инженерной психологии», Изд-во ЛГУ, /1964.

Левиева С. Н. Зависимость эффективности действий оператора от соотношения направлений движения указателя индикатора и органа управления (обзор зарубежных исследований). В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

Левиева С. Н. и Ломов Б. Ф. Об изучении деятельности оператора в процессе слежения. «Вопросы психологии», 1965, № 1.

481. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. Изд-во АПН РСФСР, 1959.

Леонтьев А. Н. и Гуревич К. М. Динамический принцип психологического изучения автоматизированных механизмов. Тезисы докладов на I съезде Общества психологов, вып. I. Изд-во АПН РСФСР, 1959.

Леонтьев А. Н. и Кринчик Е. П. О применении теории информации в -конкретно-психологических исследованиях. «Вопросы психологии», 1961, № 5.

Леонтьев А. Н. и Овчинникова О. В. Анализ системного строения восприятия. Сообщение V. Доклады АПН РСФСР, 1958, № 3.

Леонтьев А. Н. и Панов Д. Ю. Психология человека и технический прогресс. Материалы совещания по философским вопросам высшей нервной деятельности и психологин. Изд-во АН СССР, 1962.

Леонтьев К. Л. К вопросу о машинном управлении непроизвольным вниманием человека. Тезисы докладов 3-го совещания по применению математических методов в биологии. Изд-во ЛГУ, 1961.

Леонтьев К. Л., Лерпер А. Я., Ошанин Д. А. О некоторых задачах исследования системы «Человек-автомат». «Вопросы психологии», 1961, № 1.

Лепенд'ина И. И. и Платонов К. К.•Сравнительная оценка двух способов обучения реагированию на показания приборов. «Доклады АПН РСФСР», 11960, № 5.

'189. Леуш-ина Л. И. О роли движений глаз при дифференцировании формы и расстояний на плоскости. «Проблемы физиологической оптики», т. XII. М.—Л., Иэд-во АН СССР, 1958.

190. Леушина .Л. И. и Кок Е. П. Об участии глазодвигательной системы в пространственном зрении. В сб. «Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений». Изд-во АПН РСФСР, 1961.

'191. Лившиц В. М. Исследование переходного процесса самообучения человека. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

428

Ломов Б. Ф. Опыт психологического исследования соотношения 'навыков рисования и черчения. Канд. диссертация, ЛГУ, 1954.

Ломов Б. Ф. О роли кинестетического анализа времени в процессе формирования элементарных графических навыков. «Вопросы психологии», 1955, № 2.

Я омов Б. Ф. К вопросу о физиологическом механизме восприятия рисунка. (Материалы совещания ,по психологии.) Изд-во АПН РСФСР, 1957.

Ломов Б. Ф. Формирование графических знаний и навыков у школьников. Изд-во АПН РСФСР, 1959.

Ломов Б. Ф. Технический прогресс и некоторые проблемы психологии труда. Тезисы докладов на Прибалтийской межреспубликанской конференции по проблемам психологии труда, трудового воспитания, мышления и речи. Изд. Общ-ва психологов, Вильнюс, 1960.

Ломов Б. Ф. К вопросу о методике изучения представлений о пространстве. В сб. «Проблемы восприятия пространства и времени». Изд-во ЛГУ, 1961.

Ломов Б. Ф. Об измерительной функции анализаторов. В сб. «Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений». Изд-во АПН РСФСР, 1961.

Ломов Б. Ф. Опыт экспериментального исследования пространственного ;в10ображения. В сб. «Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений». Изд-во АПН РСФСР, 1961.

Ломов Б. Ф. О развитии пространственного воображения у школьников. В сб. «Питания психологи навчання i виховяння». Изд. Общ.-ва психологов, Кшв, 1961.

Ломов Б. Ф. Развитие пространственного воображения в процессе обучения черчению. В сб. «Проблемы общей и индустриальной психологии». Изд-во ЛГУ, 1963.

Ломов Б. Ф. Об оптимальном кодировании информации, передаваемой человеку-оператору. В сб. «XV Международный съезд прикладной психологии (резюме докладов)», Любляна, Югославия, 1964.

Ломов Б. Ф. Научная организация труда и инженерная психология. «Социалистический труд», 1964, № 6.

Ломов Б. Ф. Точность работы оператора и характеристика ошибок. В кн. «Инженерная психология». Изд-во МГУ, 1964.

Ломов Б. Ф. Некоторые вопросы применения теории информации к анализу процесса восприятия. В сб. «VI научная конференция Уральского отделения общества психологов при АПН РСФСР». Изд. Общ-ва психологов, Пермь, 1965.

Ломов Б. Ф. Эргономические (инженерно-психологические) факторы художественного конструирования. В сб. «Учебно-методические материалы по художественному конструированию». Изд. ВХПУ, 1965.

Л о м о в Б. Ф. О некоторых критериях оценки сигналов, передающих информацию человеку-оператору. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

Ломов Б. Ф. Об оптимальном кодировании информации,

429

передаваемой человеку. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, v. 16r Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1965.

Ломов Б. Ф., Леонтьев А. Н. Человек и техника. «Вопросы психологии», 1963, № 5.

Ломов Б. Ф., Губи-некий А. И., Май сур о в Р. М.г С у х о до л ь с к и й Г. В. Теория надежности в '.применении к человеку-оператору. Тезисы докладов на научно-технической конференции «Инженерная психология в приборостроении», Изд. НТО Приборпром, Л., 1965.

Ломов Б. Ф., Мансуров Р. М., Суходоль-с кий Г. В. К вопросу о надежности (процесса опознания. В -сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы '1-й Ленинградской конференции по -инженерной психологии.) Иэд. Общ-ва психологов, Л., 1964.

Ломов Б. Ф., П р о х о р ов А. И. К вопросу о контроле за состоянием человека-оператора. Изд. НТОРиЭ им. А. С. Попова, 1965.

Л о мое Б. Ф., Рубахин В. Ф., Офицеров В. В. Актуальные проблемы военно-инженерной психологии. «Военная мысль», 1965, № 10.

Луизов А. В. Биологическая роль инерции зрения. Совещание по вопросам физиологии анализаторов. Л., Изд-во. АН СССР, 1961.

Лурия А. Р. Развитие речи и формирование психологических процессов. В кн. «Психологические науки в СССР», т. 1. Изд-во АПН РСФСР, 1959.

Л у щ их iii 41 а И. М. Аудирование речевых сигналов, передаваемых па фоне белого шума. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по ин-

.женерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов, Л., 1964.

217. Лущи хина И. М. Аудирование речевых сообщений, пе редаваемых в форме словосочетаний па фоне белого шума. Тезисы докладов на Украинской республиканской психологической конфе ренции. Изд. Общ-ва психологов, Киев, 1964.

248. Лущихина И. М. Речевая коммуникация в затрудненных условиях (обзор американских исследований). В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

Лущихина И. М. Использование гипотезы Ингве о структуре фразы при изучении восприятия речи. «Вопросы психологии», 1965, № 2.

Лущихина И. М. Использование метода артикуляционных испытаний для оценки слушателей. «Вопросы философии и психологии», вып. 1. Изд-во ЛГУ, 1965.

Лущихина И. М. Зависимость результатов артикуляционных испытаний от организации речевого материала. В сб. «Проблемы общей, 'социальной и инженерной психологии». Изд-во ЛГУ, 1966.

Лущихина И. М. О соотношении устойчивости и помехоустойчивости словосочетаний. В сб. «Проблемы общей, социальной и инженерной психологии». Изд-во ЛГУ, 1966.

Ляпунов А. А., Ш е с т о п а л Г. А. Об алгоритмическом описании процессов управления. «Математическое просвещение», 1957, № 2.

430

224. Л я л у н о в А. А. О .некоторых общих вопросах кибернетики. «Проблемы кибернетики», вып. 1. Физматгиз, 1958.

Ляпунов А. А., Китов А. И. Кибернетика в технике и экономике. «Вопросы философии», 1961, № 9.

Л я уди с В. Я. О структуре анемического действия. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 3. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

М а к>а г о н о в а А. А. Распределение внимания у радистов в связи с типологическими различиями высшей нервной деятельности. (Материалы совещания по психологии.) Изд-во АНН РСФСР, 1957.

Макаров П. О. К биофизике пространственно-временных соотношений. В сб. «Проблемы восприятия пространства и времени». Изд-во ЛГУ, 1961.

Мал ков Н. Е. Индивидуальные различия в образовании навыков у старших школьников. (Материалы совещания по психологии.) Изд-во АПН РСФСР, 1937.

М а н с у "р о.в Р. М. Они г исследования временных порогов адекватного зрительного восприятии цифр в зависимости от их углового размера и освещения. В сб. «Проблемы общей и инженерной психологии». Изд-во ЛГУ, 1904.

Map и щук В. Л. Оценка некоторых сенсомоторпых компонентов деятельности летчика. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов, Л., 1964.

Мари щук В. Л., Сысоев II. В. О зависимости точности действий от эмоционального состояния. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов, Л., 1964.

М е д в е д е в В. И. Оптимальное кодирование информации, передаваемой человеку. В сб. «Кибернетика в физиологии военного труда». Изд. Воешю-мсдииииской ордена Ленина академии им. С. М. Кирова. Л., 1964.

Ми л ер ян Е. А. Метод психологического изучения деятельности оператора. В сб. «Проблемы инженерной психологии». вып. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

Мильман В. Э. Эффективность выполнения некоторых операций человеком-оператором при работе за экраном индикатора. В сб. «Проблемы инженерной психологии», выи. 2. Изд. Общ-ва психологов, Л., 1965.

М и т ь к и и А. А. Исследование процесса чтения приборных шкал различной формы в условиях дефицита времени. Тезисы докладов на научно-технической конференции «Инженерная психология в приборостроении». Изд. НТО Приборпром, Л., 1965.

«Надежность наземного радиоэлектронного оборудования». Изд-во «Советское радио», 1957.

Натадзе Р. Г. Об одном факторе константности восприятия величины. «Вопросы психологии», 1960, № 3.

Небылицын В. Д. К изучению надежности работы человека-оператора в автоматизированных системах. «Вопросы психологии», 1961, № 6.

Невельский П. Б. Объем памяти и количество ипфор-

431

•мации. В сб. «Проблемы инженерной психологии», вып. 3. Изд. Общ-ва 'психологов, Л., 1965.

Николаев В. И. Определение времени, затрачиваемого оператором на решение задач по управлению судовой энергетической установкой. «Известия АН СССР», Энергетика и транспорт, 1965, № 4.

Новиков М. А. Индивидуальные различия при групповой деятельности. В сб. «Проблемы инженерной психологии». (Материалы 1-й Ленинградской конференции по инженерной психологии.) Изд. Общ-ва психологов, Л., 1964.

Нюберг Н. Д. Восприятие цвета и проблема цветовой константности. Тезисы докладов па совещании то вопросам психологии познания. Изд-во АН СССР, 1957.