- •3 Особенности испытаний и измерений магнитных параметров

- •3.1 Основные параметры магнитных материалов. Термины и определения в области магнитных материалов и измерений

- •3.1.1 Основные статические параметры магнитных материалов

- •3.1.2 Основные динамические параметры магнитных материалов

- •3.2.2. Нормируемые параметры магнитотвердых материалов

- •3.3 Средства измерения магнитных величин

- •3.4. Стандартные образцы свойств магнитных материалов

- •3.4.1. Со свойств магнитомягких материалов

- •3.4.2. Со свойств магнитотвердых материалов

- •3.5. Методики выполнения измерений магнитных характеристик

- •Заключение

- •Литература

3.1.1 Основные статические параметры магнитных материалов

К статическим характеристикам магнитных материалов относятся, как уже было сказано выше кривая намагничивания и петля гистерезиса.

Различают два типа кривых намагничивания:

начальную кривую намагничивания – кривую, выражающую зависимость намагниченности или магнитной индукции от напряженности магнитного поля в процессе намагничивания предварительно термически размагниченного магнитного материала при последовательном возрастании напряженности магнитного поля. В литературе часто встречается термин первоначальная кривая намагничивания.

основную кривую намагничивания – кривую, представляющую собой геометрическое место вершин симметричных петель магнитного гистерезиса, которые получаются при последовательно возрастающих максимальных значениях напряженности магнитного поля.

Различают три режима измерения кривой намагничивания, различающиеся по характеру изменения во времени напряженности магнитного поля при построении кривой: коммутационный, ступенчатый и непрерывный. При коммутационном режиме каждая точка кривой намагничивания определяется путем коммутации намагничивающего поля, т.е. смены его направления на противоположное. Получение всей кривой по точкам производится при возрастании амплитуды знакопеременного поля. При ступенчатом и непрерывном режиме измерение осуществляется в условиях ступенчатого или непрерывного возрастания напряженности поля, соответственно.

Из этих определений следует, что в начальный момент времени намагниченность или магнитная индукции испытуемого образца должна быть равна нулю, т.е. образец должен быть размагничен. Различают три способа получения размагниченного состояния5:

размагничивание постоянным полем – посредством помещения магнетика в постоянное внешнее магнитное поле с вектором напряженности, антипараллельным вектору намагниченности в исходном состоянии (так получают статически размагниченное состояние);

размагничивание переменным полем – посредством помещения магнетика в переменное внешнее магнитное поле, амплитуда напряженности которого плавно уменьшается до нуля (так получают динамически размагниченное состояние);

размагничивание нагревом выше температуры Кюри с последующим охлаждением в отсутствие внешнего магнитного поля (так получают термически размагниченное состояние).

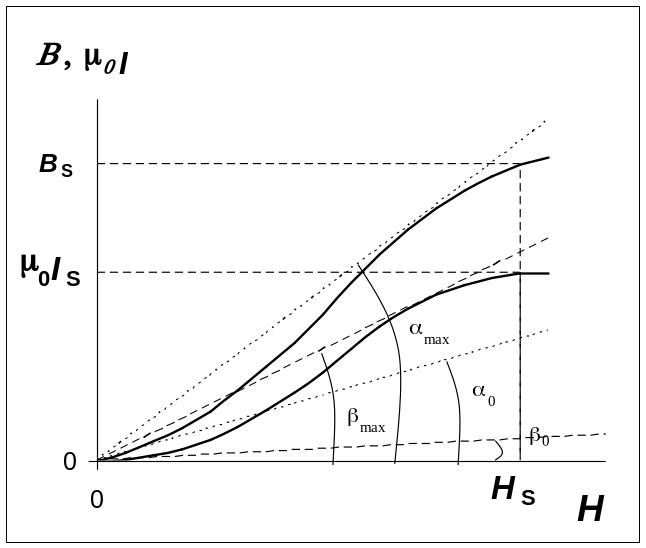

Основная кривая намагничивания и её параметры (см. рисунок 3.1). Данная кривая строится на предварительно термически или динамически размагниченных образцах путем приложения увеличивающегося постоянного магнитного поля до достижения состояния технического магнитного насыщения. Техническое магнитное насыщение – это однородно намагниченное состояние магнетика, находящегося при отличной от абсолютного нуля температуре, характеризующееся тем, что векторы намагниченности всех магнитных подрешеток коллинеарны вектору напряженности внешнего магнитного поля, а результирующий вектор намагниченности совпадает с последним по направлению. Необходимо отметить, что данный термин не получил широкого распространения, т.к. часто его просто называют магнитным насыщением. Вместе с тем «настоящее» магнитное насыщение достигается только при абсолютном нуле.

Намагниченность насыщения – намагниченность магнитного материала в состоянии насыщения. Эта величина обозначается IS. В координатах B(H) существует понятие индукция насыщения BS – значение индукции магнитного материала, определяемое экстраполяцией из области напряженностей магнитных полей, соответствующих состоянию магнитного насыщения. Значение напряженности магнитного поля, в котором достигается состояние технического насыщения, называют полем насыщения НS. Отметим, что определение данного параметра отсутствует в ГОСТ 19693—74 [54 ].

Вышеописанные параметры основной кривой намагничивания являются наиболее распространенными и часто используемыми параметрами магнитных материалов, как магнитомягких, так и магнитотвердых.

Кроме того, по основной

кривой намагничивания по индукции

(основная кривая индукции) определяются

такие параметры как магнитная

проницаемость. Магнитная проницаемость

– отношение магнитной индукции В

к напряженности магнитного поля Н:

![]() ,

где 0

– магнитная постоянная (0

= 410-7

Гн/м). Часто используют абсолютную

магнитную проницаемость

–

,

где 0

– магнитная постоянная (0

= 410-7

Гн/м). Часто используют абсолютную

магнитную проницаемость

–

![]() .

.

|

Рисунок 3.1 – Кривые намагничивания

|

Особое внимание уделяется начальной и максимальной магнитным проницаемостям как наиболее часто применяемым для магнитомягких материалов.

Начальная магнитная

проницаемость –

значение магнитной проницаемости на

начальной или основной кривой

намагничивания по индукции при стремлении

напряженности магнитного поля к нулю,

деленное на магнитную постоянную. Или,

другими словами, начальная

проницаемость -

скалярная величина, равная тангенсу

угла наклона начальной кривой

намагничивания по магнитной индукции

при напряженности магнитного поля

равной нулю, т.е. тангенсу угла

![]() ,

как показано на рисунке 3.1.

,

как показано на рисунке 3.1.

![]() (3.3)

(3.3)

Максимальная магнитная проницаемость – максимальное значение магнитной проницаемости как функции напряженности магнитного поля на основной кривой намагничивания по индукции. Или, другими словами, максимальная проницаемость – скалярная величина, равная максимальному тангенсу угла наклона кривой намагничивания по магнитной индукции, т.е. тангенсу угла max:

![]() .

(3.4)

.

(3.4)

Две другие величины тоже достаточно часто встречаются в научной литературе, однако ГОСТ 19693—74 [54] не содержит какого-либо упоминания о них. По кривой намагничивания в координатах 0I(H) (см. рисунок 3.1) определяются начальная нач и максимальная max восприимчивости.

Начальная магнитная

восприимчивость –

значение магнитной восприимчивости на

кривой намагничивания по намагниченности

при стремлении напряженности магнитного

поля к нулю, деленное на магнитную

постоянную. Или, другими словами,

начальная восприимчивость

– скалярная величина, равная тангенсу

угла наклона начальной кривой

намагничивания по намагниченности при

напряженности магнитного поля равной

нулю, т.е. тангенсу угла

![]() ,

как показано на рисунке 3.1:

,

как показано на рисунке 3.1:

![]() (3.5)

(3.5)

Максимальная магнитная восприимчивость – максимальное значение магнитной восприимчивости как функции напряженности магнитного поля на основной кривой намагничивания по намагниченности. Или, другими словами, максимальная восприимчивость – скалярная величина, равная максимальному тангенсу угла наклона кривой намагничивания по намагниченности, т.е. тангенсу угла max:

![]() .

(3.6)

.

(3.6)

Полевые и температурные зависимости магнитной проницаемости и магнитной восприимчивости являются важными характеристиками магнитных материалов.

Петля гистерезиса и её параметры. Согласно ГОСТ 19693–74 [54 ], магнитный гистерезис – неоднозначная зависимость магнитной индукции (намагниченности) магнитного материала от напряженности внешнего магнитного поля при его квазистатическом изменении. На наш взгляд, более удачным представляется другое определение: Магнитный гистерезис – это неоднозначная зависимость магнитной индукции (намагниченности) магнитного материала от напряженности внешнего магнитного поля при его циклическом изменении (т.е. изменении, при котором увеличение поля сменяется его уменьшением до исходного значения).

Различают петли гистерезиса по индукции и по намагниченности (см. рисунок 3.2):

Петля магнитного гистерезиса по намагниченности – замкнутая кривая, выражающая зависимость намагниченности материала от амплитуды напряженности магнитного поля при периодическом достаточно медленном изменении последнего;

Петля магнитного гистерезиса по индукции – замкнутая кривая, выражающая зависимость магнитной индукции материала от амплитуды напряженности магнитного поля при периодическом достаточно медленном изменении последнего.

|

Рисунок 3.2 – Петли магнитного гистерезиса |

Петля магнитного гистерезиса, построенная при максимальном поле, равном или большем поля насыщения, называется предельной. Если максимальное поле меньше поля насыщения, то петля гистерезиса называется частной.

Основными параметрами предельных петель гистерезиса являются:

остаточная намагниченность Ir и коэрцитивная сила по намагниченности IHC для петли магнитного гистерезиса по намагниченности. Остаточная намагниченность – намагниченность, сохраняющаяся в магнитном материале после намагничивания его до намагниченности насыщения и уменьшения напряженности магнитного поля в нем до нуля. Коэрцитивная сила по намагниченности – величина, равная напряженности магнитного поля, необходимого для изменения намагниченности от остаточной намагниченности до нуля. Очевидно, что по петле гистерезиса можно определить и намагниченность насыщения, и поле насыщения (на рисунке 3.2 показана точка на петле гистерезиса, отвечающая полю насыщения отрицательного знака, чтобы не загромождать рисунок).

остаточная индукция Br и коэрцитивная сила по индукции BHC для петли магнитного гистерезиса по индукции. Остаточная индукция – индукция, сохраняющаяся в магнитном материале после намагничивания его до намагниченности технического насыщения и уменьшения напряженности магнитного поля в нем до нуля. Коэрцитивная сила по индукции – величина, равная напряженности магнитного поля, необходимого для изменения магнитной индукции от остаточной индукции до нуля. Очевидно, что по данной петле (см. рисунок 3.2) достаточно затруднительно определить поле и индукцию насыщения.

Отметим, что встречаются и другие

обозначения коэрцитивной силы – по

намагниченности НcI

или

![]() ;

по индукции НсВ или

;

по индукции НсВ или

![]() .

.

Выше описанные характеристики кривых намагничивания и петель гистерезиса являются наиболее общеупотребимыми, хотя одни чаще используются для магнитомягких материалов, другие преимущественно для магнитотвердых материалов.

Перемагничивание магнитного материала

по петле гистерезиса происходит за счет

энергии источника магнитного поля,

переходящей в теплоту и нагревающей

материал. Энергия, затраченная на

перемагничивание единицы объема

магнитного материала и равная площади

гистерезисной петли по индукции,

называется потерями энергии в единице

объема за один цикл перемагничивания:

![]() .

После деления на плотность материала

γ и умножения на частоту перемагничивания

f получим величину

удельных магнитных потерь (удельную

мощность потерь на перемагничивание):

.

После деления на плотность материала

γ и умножения на частоту перемагничивания

f получим величину

удельных магнитных потерь (удельную

мощность потерь на перемагничивание):

![]() (3.7)

(3.7)

По петле гистерезиса по индукции определяют такие важные параметры, как коэффициенты прямоугольности и выпуклости петли гистерезиса, максимальное энергетическое произведение, в качестве характеристики магнитотвердых материалов используется часть петли гистерезиса по индукции во втором квадранте – кривая размагничивания по индукции («спинка» петли гистерезиса).

Коэффициент прямоугольности – отношение остаточной индукции Br к максимальной индукции Bm на данной симметричной петле гистерезиса

![]() (3.8)

(3.8)

Кривая размагничивания по индукции – часть нисходящей ветви петли магнитного гистерезиса по индукции между точкой, для которой равно нулю значение напряженности магнитного поля, и точкой, для которой равно нулю значение магнитной индукции. Часто используется сленговый термин – спинка петли гистерезиса – из-за того, что данная кривая представляет собой часть петли гистерезиса во II квадранте (см. рисунок 3.3).

|

Рисунок 3.3 – Кривая размагничивания по индукции В(Н) и кривая энергетического произведения ВН(В) |

Кривую размагничивания по индукции

легко перестроить в кривую энергетического

произведения (ВН) = f(B)

(см. рисунок 3.3). На этой кривой легко

определить максимальное энергетическое

произведение (BH)max.

Кривая размагничивания является основной

характеристикой магнитотвердых

материалов для постоянных магнитов.

Каждой точке кривой размагничивания

соответствует определенное значение

удельной магнитной энергии w

– половины

произведения индукции и напряженности

поля, соответствующих заданной

точке на кривой размагничивания

магнитотвердого материала

![]() .

Удельная энергия является плотностью

потенциальной энергии, с которой связано

значение напряженности магнитного

поля, которое может создать данный

магнит в заданном объеме пространства.

.

Удельная энергия является плотностью

потенциальной энергии, с которой связано

значение напряженности магнитного

поля, которое может создать данный

магнит в заданном объеме пространства.

Очевидно, что максимальное энергетическое произведение зависит от выпуклости спинки петли гистерезиса, поэтому в качестве статической характеристики магнитотвердых материалов используется коэффициент выпуклости петли гистерезиса. Коэффициент выпуклости петли гистерезиса – отношение максимального энергетического произведения (ВН)max к произведению остаточной магнитной индукции Br и коэрцитивной силы по индукции BHC :

![]() (3.9)

(3.9)

(термин не содержится в ГОСТ 19693 [54]).

Также к статическим параметрам магнитных материалов относят параметры магнитной аккомодации. Аккомодацией называют явление временного изменения магнитных параметров после воздействия внешних факторов – температуры, механических воздействий, внешнего магнитного поля, и т.д.