- •Предисловие

- •Введение

- •Глава I

- •Историография проблемы

- •Этногенеза башкир.

- •Основные источники

- •Источники

- •Материалы полевых исследований

- •Башкирские шежере

- •Ономастический материал

- •Глава II

- •Бургомистром Юхневым

- •Башкирские тамги

- •Глава III

- •Общая характеристика

- •Глава IV юго-восточные башкиры

- •Тангаур

- •История расселения

- •Баджгарды и бурджаны в Азии

- •Племена тангаур, бурзян и усерган до переселения в Восточную Европу

- •Предки юго-восточных башкир в Восточной Европе

- •История расселения племен бурзян, усерган и тангаур на Южном Урале

- •Расселение кыпчаков в Башкирии

- •Глава V северо-восточные башкиры

- •Этнический состав

- •Этническая история

- •Табынские башкиры

- •Глава VI юго-западные башкиры

- •Этническая история племени мин

- •Глава VII северо-западные башкиры икские башкиры

- •Глава VIII

- •О ранних тюрках на Средней Волге и в Приуралье

- •О булгаро-мадьярском компоненте древнебашкирского этноса

- •Древняя Башкирия

- •Об этнониме башкорт

- •Глава IX

- •Дальнейший процесс консолидации древнебашкирского этноса

- •Глава X

- •О роли кыпчакского компонента в этногенезе башкир

- •Башкирия под властью феодальных ханств. Направление этнических процессов

- •Башкирия в XV—начале XVI в.

- •Башкирское общество в XV—первой половине XVI в. Присоединение башкирии к русскому государству и сложение башкирской народности

- •Литература и источники

- •Список сокращений

- •Оглавление

- •Художник а. С.-Александров

- •Ф. М. Хенох

- •29/VII 1974 г. Формат 60x847ie- Бумага № 1.

Глава IX

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ БАШКИР В Х1-НАЧАЛЕ XIII в.

Общая характеристика этнических процессов в Башкирии в XI—начале XIII в.

ш~*\ XI—начале XIII в. этническое развитие в Приуралье про-рооо должается в направлении, которое определилось в IX—

efto X вв. Основным содержанием протекающих процессов было дальнейшее взаимодействие древнебашкирских, булгаро-мадьяр-ских и местных (финно-угро-самодийских и сармато-аланских) племен при консолидирующей роли древнебашкирского компонента. Нарастающее воздействие древнебашкирских племен стимулировалось также активизацией проникновения тюркоязычных кочевников в Башкирию из южных и юго-восточных степей.

В постоянном притоке тюркского кочевого населения в Башкирию в начале II тыс. н. э. существенное значение имели давние, уходящие в глубь эпохи неолита, хозяйственные и этнополи-тические контакты Урала и Прикамья с Приаральем/>(Толстов, 1948, стр. 341—343). Примерно с середины I тыс. н. э. юго-восточный Урал, а позже южное и юго-западное Приуралье входили в единый территориально-хозяйственный комплекс с северным Приаральем, низовьями Сырдарьи и югом Волго-Яицкого междуречья 1. Здесь установился круглогодовой цикл кочевания с учетом климатических особенностей отдельных частей этого огромного региона. Короткие зимние месяцы кочевники со своими стадами проводили в присырдарьинских, приаральских и нижневолжских степях. По мере приближения весны стада уходили на север. В жаркие летние месяцы скот укрывался в прохладных долинах уральских предгорий. С первыми признаками осени кочевники снимались с летних пастбищ и медленно продвигались на юг.

1 Специально об Урало-Приаральских хозяйственных связях см.: Кузеев, 19686, стр. 265 и ел.

450

Передвижения кочевников от зимних к летним пастбищам на многие сотни километров не являются чем-то необычным для эпохи раннего средневековья. Ал-Масуди и Ал-Идриси упоминают о далеких перекочевках «гузов» и других тюркских племен на зиму в причерноморские и приазовские степи. Гардизи сообщает о кыпчаках: «Зимой они уводят лошадей в отдаленную страну» (Бартольд, 1897, стр. 106). Аналогичные сведения оставил об обитателях половецкой степи Рубрук: «Зимой они спускаются к югу в более теплые страны, летом поднимаются на север в более холодные» (ПВС, 1957, стр. 91). Древность и глубокая традиционность Арало-Уральского и Урало-Нижневолжского циклов кочевания хорошо иллюстрируются материалами по этнографии башкир, в частности, уже цитированными этнографическими сказаниями о переселениях предков на Урал с низовьев Сырдарьи, Приаралья, с берегов Черного моря; преданиями о животных, которые сами с наступлением весны уходили по древним путям передвижения на южные пастбища, вплоть до берегов Аральского моря (предания «Алтынкойрок-квмвшъял» ?Золотохвостый-сереб-ряногривый'; «куцыр-бога» ^бурый бык' и др.)-

В IX—XI вв. в хозяйстве приаральских племен происходит «отрыв стад. . . от древних оседлых поселений», идет процесс «образования настоящего кочевого хозяйства с развитым циклом» (Толстов, 1947, стр. 100). Именно на эти столетия падает расцвет Арало-Уральского цикла кочевания, который с передвижением новых волн кочевников на запад дополняется Нижневолжско-Уральским. Новейшие археологические данные свидетельствуют, что начало активного «освоения» Южного Урала и прилегающих степных и лесостепных просторов кочевниками с азиатскими чертами культуры относится, в основном, к этой же эпохе (Мажи-тов, 1964, стр. 153, 156; 1966, стр. 97). С рубежа I и II тысячелетий кочевое скотоводство в качестве господствующего типа хозяйства захватывает всю территорию Древней Башкирии и смежные с ней с юга и востока степные и лесостепные области. Процесс, однако, вначале протекал медленно. Зауралье вплоть до среднего течения р. Тобола, судя по археологическим материалам, по крайней мере с конца VIII—начала IX в., составляло часть огромного природно-хозяйственного комплекса, освоенного кочевниками. (Стоколос, 1962, стр. 166—167).

Зауральское население издавна было связано как с районом Приаралья, так и с лесостепными областями Западной Сибири. С началом печенежского движения и миграцией древнебашкир-ских племен в сферу массовых тюркских перекочевок включается и юго-западное Приуралье.

451 29*

Таким образом, в конце I—начале II тыс. н. э. Южный Урал и прилегающие с востока и запада территории были включены в орбиту нового этапа степной жизни, которая после краткого затишья в связи с падением Западнотюркского каганата вновь забурлила тогда на просторах Средней Азии, Западной Сибири и захлестнула южнорусские степи. Вторжение тюркских кочевников в западное Приуралье не было событием неожиданным; они пришли в страну, которая была им известна по предшествующим традиционным летним кочевкам. Кроме того, пришедшие сюда древнебашкирские племена не теряли связей с Нижним Поволжьем, а также со своей, по кочевническим масштабам не очень далекой, родиной в Азии. Еще долго на зимнее время стада перегонялись в прикаспийские или приаральские степи. Весной, возвращаясь в Приуралье, древние башкиры увлекали с собой из глубин степных просторов новые кочевые группы, часть которых включалась в башкирский этногенез, часть — вновь покидала эту страну и растворялась в безбрежных степях Средней Азии или Восточной Европы.

Было бы неверным полагать, что пришлые группы одна за другой вливались в состав башкир или, поселяясь на Южном Урале, неизбежно становились «башкирами». Центром консолидации башкирского этноса в XI—XII вв. оставалась территория Древней Башкирии на Бугульминской возвышенности. Поэтому кочевые группы, в силу тех или иных причин расселявшиеся за пределами этой территории, в том числе к югу от р. Урал или в Зауралье, до поры до времени оставались тюркскими кочевниками различной племенной принадлежности. Они были потенциальными «башкирами» постольку, поскольку поселялись в пределах границ исторической Башкирии, однако эта потенция далеко не всегда реализовалась в условиях их постоянных передвижений и отсутствия стабильности в территориальном размещении тогдашних кочевников. Но в целом, в масштабе всей домонгольской эпохи, новый приток кочевников сыграл большую роль в дальнейшем оформлении башкирского этноса, уже тогда предопределив некоторые различия между восточными и западными башкирами. Если в западном Приуралье кочевники включались в сложные этнические взаимодействия с волжско-камским населением, то в зауральских степях этническая картина степняков была более однородной.

Характеризуя этнический облик пришлых кочевников той эпохи, надо иметь в виду существенные изменения в этногенети-ческих процессах в IX—XI вв. в самом Приаралье, степях Казахстана и на южных просторах Восточной Европы. Печенеги

452

![]()

постепенно утратили архаичную этноязыковую характеристику, смешавшись в огузской среде, на которую в свою очередь наслоилось сильное кыпчакское влияние. Иными словами, XI—начало XIII в. мы должны рассматривать как новый этап, на протяжении которого этнические процессы в Башкирии более активно развиваются в направлении кыпчакизации древнебашкирского этноса.

Огузские и кыпчакские родо-племенные группы в Башкирии

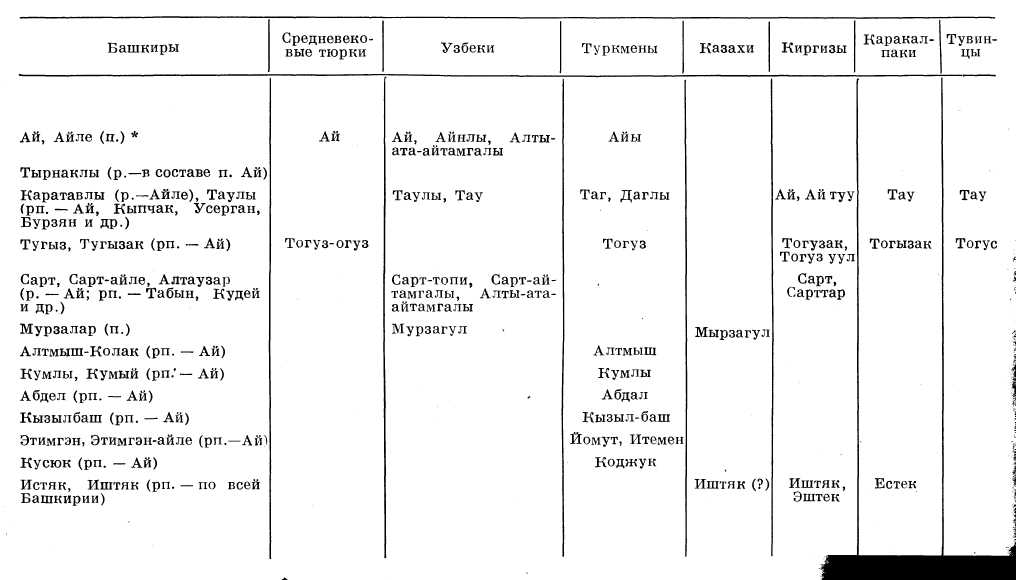

В движении тюркских кочевников в Башкирию в XI—начале XIII в. образовалось два потока: один из них был частью при-аральско-уральских перекочевок и захватил современное башкирское Зауралье, в основном район водораздела рек Яик, Уй, Миасс, Аи, Юрюзань; второй — являлся продолжением движения древ-небашкирских племен с юга, с Нижней Волги и северокавказских степей и был направлен на территорию Древней Башкирии (карта 17). К зауральской волне миграции той эпохи принадлежала айлинская родо-племенная груцпа: аи, каратавлы, тырнаклы, сарт, мурзалар, кумлы, кызылбаш и др. Айлинская этнонимия имеет наибольшее количество параллелей в родо-племен-ных названиях туркмен и узбеков (табл. 1). Это находит объяснение в огузском происхождении некоторых айлинских родов, или, что твердо установлено, в формировании всей группы в VIII— X вв. в огузской этносреде на Сырдарье (см. гл. V). Будучи мощной племенной конфедерацией сырдарьинских степей и При-аралья, огузы ассимилировали в своем составе местное население, явившись сложным синтезом центральноазиатских и аборигенных племен (Толстов, 1950; Росляков, 1955). В огузский союз влилась также оставшаяся в Азии часть печенегов. Многочисленные историко-этнографические данные, свидетельствующие о давних генетических связях айлинцев с древнебашкирскими племенами еще в период пребывания последних в Азии, а также принадлежность ряда образований из той и другой групп к раннесредневе-ковым истякам (иштякам) показывают, что наиболее крупные айлинские образования (аи, каратавлы, тырнаклы) принадлежали в VII—VIII вв. к тому же печенежскому или, позднее, пече-нежско-огузскому этническому миру, к которому относились il древнебашкирские племена.

В эпоху начавшегося возвышения огузов их кочевья достигали юго-восточных окраин Урала (Агаджанов, 1959, стр. 56—62). В X в., с началом массового гузского движения в Восточную

453

Таблица 1 Родо-племенные названия башкир X—XII вв. (огузо-кыпчакский этнический слой)

* Сокращения: п. — племя; р.—род; рп. — родовое подразделение

Европу, или несколько позднее — в XI в. оставшиеся на Сырдарье айлинские образования переселяются в Зауралье. Судя по историческим сказаниям и шежере, айлинцы долгое время не теряли связей с Сырдарьей, а также с переселившимися в закаспийские степи соплеменниками.

Археологическими исследованиями последних лет в северовосточной Башкирии и в Зауралье, в том числе в районах расселения айлинцев, обнаружена серия памятников X—XI вв. (Кара-наевский, Мрясимовский, Старо-Халиловский и другие курганы), в которых наряду с преобладанием тюркских кочевнических черт просматриваются некоторые угорские признаки (Мажитов, 1968а, стр. 136—145; Могильников, 1971, стр. 157). Эти памятники увязываются с миграцией айлинской родо-племенной группы, в составе которой угорский (вероятно, иштякский) компонент к этому времени был еще не полностью ассимилирован.

Таким образом, в начале II тыс. н. э. на базе взаимодействия пришлых и местных племен, при преобладающей роли вновь мигрировавшего этнического компонента, начинается процесс становления и консолидации тюркоязычного населения восточной, зауральской территории Башкирии. Кочевники Зауралья вступают в контакты с родственными племенами Древней Башкирии. Тем самым было положено начало образованию территории «Большой Башкирии»; тюркские кочевники в XI—XII вв. расселяются сравнительно равномерно на сплошной территории, огибая Южный Урал с востока, юга и запада. Однако центром древнебашкирского расселения по-прежнему остается юго-западное Приуралье. Процессы сложения территории современной Башкирии и консолидации расселявшихся на ней племен завершились позднее и были связаны с крупными передвижениями племен в эпоху монгольского нашествия.

Вторая волна кочевнической маграции, активный период которой падает на вторую половину XII—начало XIII в., шла с юга и в этническом отношении была кыпчакской. Разгромив в середине XI в. гузов и печенегов, кыпчаки часть их оттеснили на запад, часть ассимилировали (Кумеков, 1972, стр. 57—60). Сами кыпчаки представляли сложное образование, включавшее наряду с господствующим тюркским компонентом и монгольские этнические элементы (см. гл. IV). Зона распространения кыпчаков в XII в. на севере Волго-Яицкого междуречья остается не очень ясной; по-видимому, они заняли в основном территории разгромленных ими печенегов и гузов, границы кочевий которых в предшествующую эпоху достигали на Волге широты Жигулевских гор (Плетнева, 1958, стр. 164).

455

Кочуя на юге древнебашкирской территории, кыпчаки вошли! в контакт с населением Волго-Уральской области; для некоторых кыпчакских групп эта территория стала их новой родиной. В Ир-гизо-Камеликском районе Древней Башкирии в 1938 г. была обнаружена на старом башкирском кладбище «каменная баба» (Степанов, 1940, стр. 211), которая, как известно, прочно связывается с кыпчако-половецким миром конца XI—начала XIII в. (Федоров-Давыдов, 1966, стр. 167). Аналогичное каменное изваяние недавно найдено в южной Башкирии (раскопки Н. А. Ма-житова). Немногочисленность таких находок указывает на то, что собственно кыпчакская волна в Башкирию в домонгольскую эпоху не была мощной. Незначительны также историко-этногра-фические материалы (в том числе кыпчакская этнонимия), которые можно было бы датировать этим периодом.

Взаимодействие населения Волго-Уральского района (булгар и древних башкир) с кыпчакским миром развивалось в эту эпоху преимущественно в направлении кыпчакского языкового и культурного влияния. Осуществлялось оно, вероятно, через посредство кыпчакизированных родо-племенных групп, остававшихся на путях движения кыпчаков. Отрываясь от беспокойных районов основных кочевых миграций, они уходили на север, растворяясь среди булгар и башкир и привнося в их среду новые этнические признаки. Существенное значение в этих передвижениях имели давние торговые связи Поволжья и Приуралья (преимущественно через булгар) с Дешт-и-Кипчаком (Греков, Калинин, 1948, стр. 22—30). Вероятно также, что часть древних башкир, не порывавших связей с югом и сохранявших традиции воинственности, участвовали в кыпчакских походах в южнорусские степи и Причерноморье. Не отложились ли, например, эти события в зафиксированном в древнерусских летописях имени половецкого князя Башкорта (Башкорд), жившего в конце XII в.? (ПСРЛ, I, стр. 395; И, стр. 501).

О кыпчакском влиянии на население Поволжья и Приуралья в домонгольскую эпоху имеются свидетельства как восточных, так и русских источников. Именно в этом аспекте воспринимается сообщение Ибн ал-Асира о том, что кыпчаки лето проводят «около булгар», уходя на зиму в район г. Баласагуна (МИТ, 1948, стр. 177). Великий князь Владимирский Всеволод, возможно с некоторым преувеличением, сообщал в 1183 г. киевскому князю Святославу: «Половцев же призывать не хочу, ибо они с болгарами язык и род един» (Татищев, 1964, III, стр. 128). Этноязыковое влияние кыпчаков на башкир, более близких к ним по образу жизни, должно было быть значительным. Об этом

456

имеется ясное свидетельство М. Кашгари, который языки киргизов, кыпчаков, огузов, ягма, тухси и других относит к «настоящим тюркским» (факат туркчадир) и добавляет, что «языки еме-ков и башкир к ним близки» (]амак ва башггрт тиллари буларга яциндир) (МК, 1960, стр. 66).

В то же время не следует преувеличивать масштабы кыпчак-ского влияния на башкир (и соответственно булгар) в домонгольскую эпоху. По определению М. Кашгари, башкирский язык был близок к языку кимаков, но не тождественен ему. В этот период докыпчакские языковые и культурные признаки у древних башкир еще сохранялись. Хотя после смерти М. Кашгари, в XII — начале XIII в. этническое воздействие кыпчаков на башкир должно было нарастать, процесс их кыпчакизации, судя по нашей датировке кыпчакской этнонимии, не завершился. В домонгольское время кыпчаки, занятые борьбой в богатых причерноморских степях и набегами на русские земли, не стремились проникать далеко на север, что отмечалось, кстати, восточными авторами и той эпохи (Поляк, 1964, стр. 42—43). Одно же кыпчакское влияние, масштабы которого в домонгольскую эпоху пока остаются не очень ясными, едва ли было в состоянии коренным образом изменить направление этнического развития башкир. Предпосылкой и условием таких изменений было этническое смешение башкир с кыпчаками, которое, однако, произошло несколько позже.