- •Классификация макролидов

- •Классификация фторхинолонов

- •Механизмы действия

- •Подавление на разных этапах синтеза белка:

- •Подавление синтеза нуклеиновых кислот:

- •Механизмы резистентности микроорганизмов к антибиотикам

- •Антибиотикорезистентность, ассоциированная с модификацией мишени

- •Модификация структуры молекулы антибиотика, приводящая к утрате биологической активности.

- •Побочное действие

- •Побочные действия антибиотиков

- •Рациональное применение

- •Операции и манипуляции, при которых целесообразна антибиотикопрофилактика

- •Перспективы антибиотикотерапии

- •Экологическая микробиология экология микроорганизмов

- •Экологическое направление эволюции микроорганизмов

- •Экологические понятия

- •Концепция микробной доминанты

- •Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе

- •Микробиологические аспекты охраны внешней среды

- •Экологические связи

- •Экологические факторы абиотической среды

- •Действие физических факторов на микроорганизмы

- •Действие на микроорганизмы физических факторов внешней среды

- •Действие химических факторов на микроорганизмы

- •Мембраноатакующий:

- •Экологические среды микроорганизмов

- •Микрофлора почвы

- •Микрофлора воды

- •Микрофлора воздуха

- •Бактериологические показатели, рекомендуемые для санитарно-гигиенической оценки воздуха лпу

- •Микрофлора пищевых продуктов

- •Эумикробиоз и дисбиоз общая характеристика нормальной микрофлоры тела человека

- •Значение нормальной микрофлоры Положительное значение нормальной микрофлоры

- •Отрицательное значение нормальной микрофлоры

- •Онтогенез нормальной микрофлоры

- •Эубиоз различных биотопов организма человека Микрофлора кожи

- •Микрофлора конъюнктивы

- •Микрофлора уха

- •Микрофлора респираторного тракта

- •Микрофлора полости рта

- •Микрофлора желудочно-кишечного тракта

- •Микрофлора мочеполовой системы

- •Показатели, характеризующие степень чистоты влагалища

- •Дисбиоз (дисмикробиоз)

- •Причины

- •Классификация

- •Дисбиоз полости рта

- •Дисбиоз кишечника

- •Принципы коррекции

- •I. Устранение причины, вызвавшей дисбиоз.

- •V. Применение препаратов, дефицит которых связан с нарушением деятельности нормальной микрофлоры:

- •Бактериофаги, используемые для коррекции дисбиоза кишечника

- •Профилактика

- •Методы изучения нормальной микрофлоры

- •Литература

- •Оглавление

- •Общая медицинская микробиология

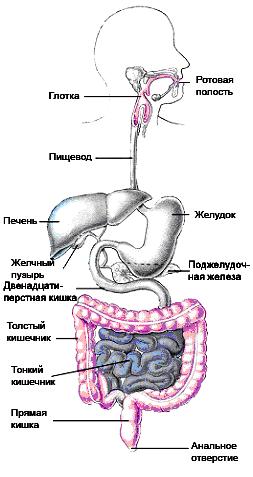

Микрофлора желудочно-кишечного тракта

В ЖКТ обитает более 60 % от общего количества микроорганизмов. Микробиоценоз ЖКТ составляют более 400 видов микроорганизмов, из них 98 % — облигатные анаэробы (рис. 90).

Пищевод. Микроорганизмы поступают в пищевод из полости рта и с пищей. Специфической микрофлоры пищевод не имеет.

Рис. 90. Колонизация микроорганизмами ЖКТ: участки распространения микроорганизмов выделены розовым цветом; неокрашенные участки в норме стерильны

Желудок. При нормальном функционировании желудка микрофлоры в нем мало (102–4 КОЕ/мл), вследствие кислой реакции желудочного сока и высокой активности гидролитических ферментов. В небольшом количестве в желудке могут быть обнаружены кислотоустойчивые виды: лактобактерии, грибы рода Candida, сарцины, хеликобактерии.

В двенадцатиперстной и в верхних отделах тонкой кишки микроорганизмов мало (104–6 КОЕ/мл), несмотря на то, что кислая среда желудка сменяется щелочной. Это объясняется неблагоприятным воздействием ферментов на микроорганизмы. Здесь обнаруживаются энтерококки (E. faecalis), лактобактерии, грибы рода Candida, дифтероиды.

В нижних отделах тонкой кишки, постепенно обогащаясь, микрофлора сближается с микрофлорой толстой кишки.

Микрофлора толстой кишки наиболее разнообразна по числу видов (более 250 видов) и количеству обнаруживаемых микроорганизмов (1011–14 КОЕ/г содержимого). Микроорганизмы составляют 1/3 сухой массы фекалий. Область, непосредственно примыкающая к эпителию, колонизирована облигатными анаэробами, далее располагаются факультативные анаэробы, еще выше — аэробы.

Аутохтонная облигатная микрофлора представлена на 96–99 % облигатными анаэробами (бифидобактериями, бактероидами, фузобактериями, пептококками, вейлонеллами), 1–4 % составляют факультативные анаэробы (E. coli, энтерококки, лактобактерии) (табл. 61).

Таблица 61

Показатели, характеризующие эубиоз кишечника

Микроорганизмы |

Содержание |

Бифидобактерии |

1010 КОЕ/г |

Лактобактерии |

> 106 КОЕ/г |

Патогенные представители семейства Enterobacteriaceae |

отсутствуют |

Полноценная в ферментативном отношении E. coli |

106 КОЕ/г |

Лактозонегативные энтеробактерии |

До 5 % колоний |

Гемолитические E. coli |

Отсутствуют |

Кокки |

До 25 % колоний |

Гемолитические стафилококки и S. aureus |

Отсутствуют |

Энтерококки |

До 106 КОЕ/г, причем E. faecalis <50 %, а E. faecium >50 % |

УП энтеробактерии (Klebsiella, Proteus, Hafnia) |

До 102 КОЕ/г |

Неферментеры (Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella) |

До 102 КОЕ/г |

Клостридии |

До 103 КОЕ/г |

Грибы рода Candida |

До 104 КОЕ/г |

Аутохтонная факультативная микрофлора представлена протеем, клебсиеллами, клостридиями, синегнойной палочкой, грибами рода Candida, кишечной амебой. Микроорганизмы рода Campylobacter (C. fennelliae, C. cinaedi, C. hyointestinalis) встречаются в толстом кишечнике человека при иммунодефицитных состояниях различной природы.

Аллохтонная (транзиторная) микрофлора представлена стафилококками, стрептококками, бациллами, неферментирующими Грам– бактериями, поступающими из внешней среды.

В микрофлоре ЖКТ различают пристеночную мукозную (М) и просветную (П) микрофлору, состав которой различен. М-флора тесно ассоциирована со слизистой оболочкой, более стабильна и представлена бифидобактериями и лактобактериями, которые составляют «бактериальный дерн». М-флора обеспечивает колонизационную резистентность толстой кишки, т. к. обладает выраженной адгезией и препятствует пенетрации слизистой оболочки патогенными и УП микроорганизмами за счет конкуренции. П-флора наряду с бифидо- и лактобактериями включает и других постоянных обитателей кишечника.

Онтогенез микрофлоры кишечника. В становлении микрофлоры кишечника выделяют три критических периода.

1-й период — при рождении и грудном вскармливании, когда идет колонизация стерильного ЖКТ. В периоде становления биоценоза кишечника у новорожденных выделяют три фазы:

асептическая фаза — длится 10–20 ч, характеризуется стерильным меконием;

фаза возрастающей обсемененности — первые 2–4 дня жизни, постоянная флора еще не сформирована, присутствуют лактобактерии, поступающие с грудным молоком, происходит заселение кишечного тракта другими микроорганизмами: эшерихиями, стафилококками, энтерококками, клостридиями, грибами рода Candida. Из огромного числа микроорганизмов, непрерывно поступающих в пищеварительный тракт, только определенные виды находят в кишечнике ребенка благоприятные условия для существования;

фаза стабилизации — к 5–10 дню жизни бифидобактерии становятся основой микробного пейзажа (85–99 %). Фаза стабилизации отодвигается у детей, находящихся на искусственном или смешанном вскармливании.

Важным регулирующим фактором в формировании биоценоза кишечника новорожденных является раннее начало естественного вскармливания. С материнским молоком и, особенно, с молозивом ребенок получает систему пассивной иммунной защиты, активную в отношении большинства патогенных и УП микроорганизмов.

Формированию оптимального эубиоза кишечника ребенка, находящегося на естественном вскармливании, способствуют биологически активные компоненты грудного молока: IgA, M, G, sIgA, лизоцим, лактоферрин, третий компонент комплемента, лактопероксидаза, антистафилококковый фактор, клетки (макрофаги, лейкоциты, лимфоциты), которые отсутствуют в детских питательных смесях.

Естественное вскармливание обеспечивает полноценный кишечный микробиоценоз ребенка.

Бифидофлора является одним из естественных защитных факторов организма ребенка, поддерживает нормальное количественное соотношение анаэробной и аэробной микрофлоры кишечника. Количество бифидобактерий к третьей неделе жизни превышает 106 КОЕ/г, а к концу первого года жизни составляет 108–11 КОЕ/г.

Превалирование бифидобактерий (B. bifidum и B. breve) в кишечнике детей при естественном вскармливании объясняется высоким содержанием в женском молоке факторов роста бифидофлоры: лактозы и других олигосахаридов, бифидогенного фактора Рейно, фактора Penndi Gyorgy, бифидус-фактора Petuelly, ненасыщенных жирных кислот. Росту бифидобактерий способствует более низкое, по сравнению со смесями и коровьим молоком, содержание протеина и фосфора.

Бифидобактерии обладают выраженной антагонистической активностью по отношению к патогенной флоре. Дефицит бифидофлоры ведет к снижению общей резистентности организма, нарушению процессов пищеварения, всасывания, обмена, подавлению нормальной перистальтики кишечника, нарушению синтеза витаминов и сопровождается заселением кишечника УПМ.

Таким образом, раннее прикладывание здорового ребенка к груди матери и создание условий, обеспечивающих только естественное вскармливание, исключает колонизацию патогенными микроорганизмами. Своевременное формирование микробиоценоза кишечника и его заселение бифидобактериями у грудных детей отражаются на здоровье не только в раннем возрасте, но и на всей последующей жизнедеятельности растущего организма и взрослого человека.

2-й период — при переходе с естественного на искусственное вскармливание.

При переходе на искусственное вскармливание в ЖКТ появляются стафилококки, энтерококки, кишечные палочки, которые иногда могут вызывать дисбиоз или заболевание.

При невозможности естественного вскармливания следует помнить, что искусственное питание грудного ребенка должно быть адаптированным, т. е. не просто обеспечить его всеми основными пищевыми веществами и энергией, но и содержать ряд микроэлементов (железо, йод, цинк) для оптимального физического и психического развития ребенка.

Дефицит этих важных микроэлементов часто развивается у детей, получающих на первом году жизни неадаптированные молочные продукты (обычные кефир и молоко, биокефир, бифитат, биойогурт), и ведет к недостаточному развитию мозга, нарушению познавательных функций и физического развития, снижению иммунного статуса. При раннем введении в рацион детей неадаптированных молочных продуктов развивается дефицит железа, витамина С, линолевой кислоты; наблюдаются диапедезные кровоизлияния в кишечнике, в результате которых происходит потеря алиментарного железа и развивается железодефицитная анемия; иногда развивается метаболический ацидоз, связанный с избытком серосодержащих аминокислот при высокой белковой нагрузке.

В качестве заменителей грудного молока рекомендуется использовать кисломолочные адаптированные продукты, в которых благоприятные свойства ферментированного молока сочетаются с хорошей адаптацией всех пищевых ингредиентов. Такие продукты удовлетворяют потребности грудных детей в питательных веществах и энергии, способствуют улучшению процессов пищеварения и всасывания микроэлементов.

Примером адаптированного кисломолочного продукта является смесь Нан кисломолочный (Нестле, Швейцария). В ее состав входит модифицированный белковый компонент, обогащенный сывороточными белками и таурином, жировой компонент представлен растительными маслами с оптимальным соотношением эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот и карнитином, содержится комплекс витаминов и минеральных веществ с оптимальным соотношением кальция и фосфора (2:1). Нан кисломолочный содержит живые бифидобактерии и может быть использован не только для здоровых детей, но и при функциональных нарушениях пищеварения (запорах, коликах), антибиотикотерапии. Кисломолочная смесь «Тонус» («Беллакт», Беларусь) содержит сывороточный белковый концентрат, таурин, бакконцентрат ацидофильных палочек и бифидобактерий.

Кисломолочные адаптированные смеси назначаются в соотношении 1:2 с пресными, при приготовлении данных смесей нельзя использовать кипячение, сухой продукт разводится кипяченой водой с температурой не выше 45 ºС. Введение в рацион неадаптированных молочных продуктов целесообразно не ранее 8 месяцев.

3-й период — после окончания грудного вскармливания формируется постоянный биоценоз в ЖКТ. При введении в рацион ребенка твердой пищи количество бифидобактерий в толстом кишечнике уменьшается. При переводе на коровье молоко начинают доминировать Грам– анаэробы, одновременно увеличивается число энтеробактерий и кокков.

Рациональное питание в любом возрасте является необходимым условием для поддержания эубиоза кишечника.