- •Часть 1

- •Содержание

- •Предисловие

- •Введение

- •Методические указания

- •Тема 1: Гигиеническая оценка инсоляционного режима детских дошкольных учреждений. Методы санитарно-гигиенической оценки естественного освещения в детских садах, школах, лечебных учреждениях

- •Справочно-информационный материал Естественное освещение

- •Основные световые понятия и единицы.

- •Геометрические показатели

- •Устройство и работа с люксметром.

- •Самостоятельная работа студентов.

- •Список литературы.

- •Тема 2: Методы санитарно-гигиенической оценки искусственного освещения в детских садах, школах, лпу. Изучение влияние освещения на зрительные функции

- •Справочно-информационный материал Искусственное освещение

- •Метод определения освещенности на рабочих поверхностях.

- •Определение яркости поверхностей.

- •Приближенный способ определения освещенности искусственным светом.

- •Исследование влияния освещенности на физиологические функции зрения

- •Острота зрения

- •Определение устойчивости ясного видения

- •Определение контрастной чувствительности

- •Определение критической частоты слияния мельканий

- •Исследование цветового зрения

- •Самостоятельная работа студентов.

- •Список литературы.

- •Тема 3: Методы исследования влияния ультрафиолетовой и инфракрасной радиации. Предупреждение ультрафиолетовой недостаточности у детей и подростков. Профилактика переоблучения

- •Справочно-информационный материал

- •Методика дозирования общих ультрафиолетовых облучений.

- •Список литературы

- •Тема 4: Гигиеническая оценка микроклимата детских дошкольных и школьных учреждений

- •Справочно-информационный материал

- •Самостоятельная работа студентов

- •Список литературы

- •Тема 5: Гигиеническая оценка комплексного влияния факторов микроклимата на физиологические функции организма

- •Справочно-информационный материал Оценка комплексного влияния факторов микроклимата на физиологические функции организма

- •Электротермометр медицинский тпэм-1

- •Самостоятельная работа студентов

- •Список литературы

- •Тема 6: Санитарно-гигиенические показатели загрязненности воздушной среды в детских дошкольных учреждениях, школах и лпу. Химический анализ воздушной среды (хроматографический анализ газов)

- •Справочно-информационный материал Химические и бактериальные загрязнения воздушной среды

- •Качественная и количественная оценка хроматограмм.

- •Чувствительность метода.

- •Определение бактериального загрязнения воздушной среды.

- •Самостоятельная работа студентов

- •Список литературы

- •Тема 7: Семинар по темам: "Освещение", "Гигиена воздушной среды"

- •Список литературы

- •Тема 8: Изучение адекватности питания по витаминному составу. Профилактика гиповитаминозов в армии. Основы организации санитарно-эпидемиологического надзора за питанием личного состава

- •Методы контроля за обеспеченностью организма витамином с.

- •Методы лабораторного определения витамина с в свежих овощах, готовой пище и витаминном драже.

- •1. Определение витамина с в хвойном настое.

- •2. Определение витамина с в овощах

- •3. Определение витамина с в витаминном драже

- •4. Определение витамина с в готовой пище

- •Гигиеническое значение витамина а, источники витамина а, суточные нормы в рационах военнослужащих. Исследование витаминной насыщенности организма методом адаптации.

- •Самостоятельная работа студентов.

- •Список литературы

- •Тема 9: Санитарная экспертиза основных продуктов питания. Методы исследования и оценка доброкачественности молока, мяса, рыбы

- •Санитарно-гигиеническая экспертиза молока

- •Определение плотности молока (удельного веса).

- •О Рисунок 10. – Лактоденсиметр пределение примесей в молоке.

- •Определение кислотности молока (свежести).

- •Определение сухого остатка молока расчетным методом по формуле Фарингтона.

- •Санитарно-гигиеническая экспертиза мяса Определение свежести мяса. Проба Андриевского

- •Проба на аммиак.

- •Санитарно-гигиеническая экспертиза рыбы Определение свободного аммиака в рыбе.

- •Самостоятельная работа студентов.

- •Список литературы

- •Тема 10: Методы санитарно-гигиенических исследований хлеба, сухарей, концентратов

- •Санитарно-гигиеническая экспертиза хлеба Органолептические показатели хлеба

- •Физико-химические показатели хлеба

- •1. Определение влажности хлеба.

- •2. Определение пористости хлеба.

- •Определение кислотности хлеба.

- •Санитарно-гигиеническая экспертиза сухарей Органолептические свойства сухарей

- •Физико-химические показатели сухарей

- •Определение влажности.

- •Определение кислотности.

- •Санитарно-гигиеническая экспертиза концентратов Органолептические свойства концентратов

- •Физико-химические показатели концентратов

- •Определение влажности.

- •Определение кислотности концентратов.

- •Самостоятельная работа студентов.

- •Список литературы

- •Тема 11: Медицинский контроль за питанием. Требования к пищеблокам детских дошкольных учреждений. Организация диетического и лечебно-профилактического питания

- •Лечебное питание.

- •Характеристика каждой диеты включает:

- •Лечебно-профилактическое питание

- •Рационы лечебно-профилактического питания (лпп).

- •Молоко в лечебно-профилактическом питании.

- •Кисломолочные продукты и пектин.

- •Витаминные препараты

- •Организация лечебно-профилактического питания.

- •Список литературы

- •Тема 12: Пищевые отравления и их профилактика. Оформление документации

- •Список литературы

- •Тема 13: Деловая игра по теме "Пищевые отравления". Семинар по теме "Гигиена питания"

- •Самостоятельная работа студентов.

- •Игровой комплекс.

- •Вводная часть.

- •Ориентировочный порядок выступлений.

- •Список литературы

- •Тема 14: санпин "Источники централизованного питьевого водоснабжения". Методы качественного и количественного определения аммиака, нитратов, нитритов и окисляемости воды

- •Справочно-информационный материал

- •Химические показатели качества воды Определение аммиака в воде – качественная реакция

- •Определение нитритов в воде – качественная реакция

- •Определение нитратов в воде – качественная реакция

- •Определение окисляемости воды

- •Самостоятельны работа студентов.

- •Список литературы

- •Тема 15: Вода питьевая. Гигиеническая оценка качества питьевой воды по органолептическим показателям, рН. Определение общей жесткости, хлоридов воды

- •Справочно-информационный материал

- •Органолептические свойства

- •Химические показатели качества воды

- •Методика определения активной реакции воды с помощью универсального лабораторного иономера и-130

- •Количественное определение хлоридов

- •Определение общей жёсткости.

- •Самостоятельная работа студентов.

- •Список литературы

- •Тема 16: Основы организации и проведения санитарного надзора за водоснабжением войск в полевых условиях. Санитарно-гигиеническая оценка методов обеззараживания воды при полевом водоснабжении войск

- •Справочно-информационный материал

- •Определение устранимой жёсткости.

- •Определение дозы коагулянта методом пробной коагуляции

- •Определение активного хлора в хлорной извести

- •Выбор дозы хлора методом пробного хлорирования

- •0,0027 Г или 27 мг активного хлора, Самостоятельная работа студентов.

- •Список литературы

- •Тема 17: Семинар по разделу "Гигиена воды и водоснабжения". Обсуждение рефератов. Актуальные проблемы военной гигиены. Основы организации санитарно-гигиенических мероприятий в чрезвычайных ситуациях

- •Список литературы

Качественная и количественная оценка хроматограмм.

Качественная оценка хроматограмм проводится по времени удерживания компонентов. Время удерживания – это время от момента ввода пробы до выхода максимума пика. При постоянных условиях анализа эта величина является постоянной.

Предварительно проводится калибровка прибора с использованием чистых веществ. Определяется время удерживания каждого компонента изучаемой смеси. Несколько соединений в смеси могут иметь близкое время удерживания, однако, каждое соединение имеет только одно определённое время.

Количественная оценка полученных хроматограмм может быть проведена по площадям или по высотам пиков. Площадь каждого пика хроматограммы пропорциональна концентрации соответствующего компонента.

Получают хроматограммы известных количеств известных соединений и строят калибровочный график, на одной из осей которого откладывают величину высоты пиков, а на другой – концентрацию введённого вещества.

Главным в определении степени разделения является разница между временем удерживания двух близко появляющихся компонентов. Математически степень разделения определяют в виде соотношения:

![]() ,

,

где, К – коэффициент разделения; D – разница между временем удерживания двух пиков; В1 и В2 – ширина основания двух соответствующих пиков.

В практической работе считается оптимальным, когда величина разделения больше или равна 1.

Чувствительность метода.

Одной из причин широкого распространения метода газовой хроматографии является его высокая чувствительность. Простейшие конструкции детектора по теплопроводности позволяют определять около 0,01% компонента смеси. Пламенно-ионизационный детектор даёт возможность легко определять миллионные доли компонента.

Определение бактериального загрязнения воздушной среды.

В зависимости от принципа улавливания микроорганизмов выделяют следующие методы бактериологического исследования воздуха:

Седиментационный

Фильтрационный

Основанный на принципе ударного действия воздушной струи.

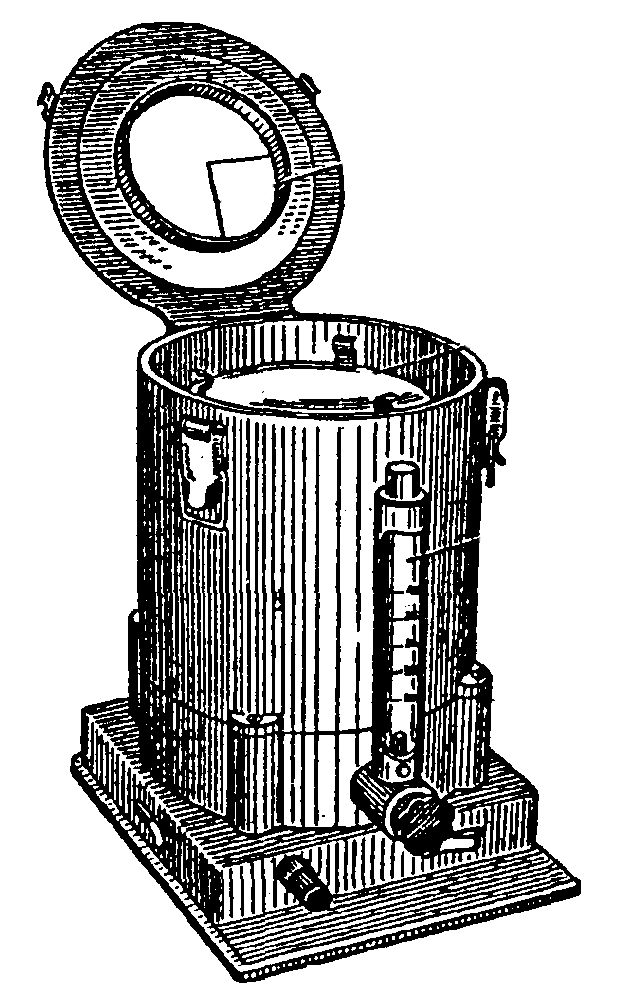

Н

Рисунок 9.

– Прибор Кротова

Фильтрационный метод посева воздуха заключается в просасывании определенного объёма воздуха через жидкую питательную среду. Для посева микроорганизмов используют бактериоуловитель Речменского и прибор ПОВ-1, действие которых основано на сорбции микробов в жидкой питательной среде, распыляющейся в струе исследуемого воздуха.

Одним из наиболее совершенных приборов, в котором используется принцип ударного действия воздушной струи, является прибор Кротова (Рисунок 9), проставляющий собой цилиндрический корпус, в основании которого установлен электромотор с центробежным вентилятором, а в верхней части размещен вращающийся диск. На этот диск устанавливается чашка Петри с питательной средой. Корпус прибора герметически закрывается крышкой с радиально расположенной клиновидной щелью. При работе прибора аспирируемый вентилятором воздух поступает через клиновидную щель и струя его ударяется об агар, в результате чего к нему прилипают частицы микробного аэрозоля. Вращение диска с чашкой Петри и клиновидная форма гарантируют равномерное распределение микробов по поверхности агара. Для пересчета величины бактериального загрязнения на 1 м3 воздуха регистрируют скорость просасывания воздуха. Зная время отбора пробы, определяют общее количество аспирированного воздуха.

Методика бактериологического исследования воздуха с помощью прибора Кротова.

1. Подключить прибор к сети.

2. Установить на диск открытую чашку Петри с питательной средой (при определении общей бактериальной обсемененности для посева используют 2% мясо-пептонный агар; при определении стафилококков – желточный агар Чистовича; стрептококков – сахарно-кровяной агар с генциановым синим (среда Гаро).

3. Закрыть прибор с чашкой и включить электромотор.

4. С помощью регулятора установить нужную скорость всасывания воздуха (около 15 л в 1 мин.).

5. Прососав необходимое количество воздуха (для определения общего количества колоний при среднем загрязнении воздуха пропускают около 50 л; при отборе проб для выделения стрептококков и стафилококков на селективных средах объем аспирированного воздуха увеличивается до 250 л и более) прибор отключают. Чашку Петри инкубируют в термостате при 37ОС в течение 24 ч.

6. Количество выросших колоний пересчитывают на 1 м3.

Воздухообмен в помещении осуществляется за счет естественной и искусственной вентиляции.

Естественная вентиляция осуществляется за счет ветрового и теплового напора наружного воздуха. Она подразделяется на:

неорганизованную, неуправляемую (через неплотности в оконных и дверных проёмах);

организованную, неуправляемую (через форточки, фрамуги);

организованную, управляемую (посредством аэрации).

Искусственная вентиляция, механическая с использованием механического побудителя движения воздуха:

вытяжная вентиляция – предназначена для удаления загрязненного воздуха из помещений;

приточная – существует для подачи в помещение свежего наружного воздуха;

приточно-вытяжная – одновременно обеспечивает поступление наружного воздуха и удаление загрязненного воздуха помещений;

кондиционирование – поддерживает заданные физические, химические параметры воздуха помещений.

Гигиеническая оценка естественной вентиляции производится с помощью коэффициента аэрации.

Коэффициент аэрации – отношение площади форточек или фрамуг к площади пола в помещении. Норма для детских, образовательных учреждений 1:50.

Гигиеническая оценка как естественной, так и искусственной вентиляции осуществляется по величине объема и кратности воздухообмена. Различают необходимые и фактические величины объема и кратности воздухообмена.

1. Необходимый объем вентиляции – это количество свежего воздуха, которое надо подать в помещение за час, чтобы содержание СО2 не превышало допустимый уровень – 0,1%.

Расчет необходимого объема вентиляции производят по формуле:

![]() ,

,

где, L – объём вентиляции, м3/час; К – количество СО2, выдыхаемое человеком за час (22,6 л – при легкой физической работе, 30 л – тяжелой физической работе); п – число людей в помещении; Р – максимально допустимое содержание С02 в помещении (в жилых и общественных помещениях – 1,0 л/м3, что соответствует 0,1%); P1 – содержание СО2 в атмосферном воздухе (0,4 л/м3, что соответствует 0,04 %).

Количество СО2, выделяемое детьми различного возраста в течение одного часа:

дошкольник – 4,0 литра;

младший школьник – 8-10 литров;

старший школьник – 10-12 литров.

При физической работе количество выделяемого диоксида углерода увеличивается в 2-3 раза.

Необходимая кратность воздухообмена – это число, показывающее сколько раз в течение часа воздух в помещении должен смениться, чтобы содержание СО2 не было выше допустимого уровня. Вычисляют необходимую кратность путем деления необходимого объема вентиляции на кубатуру помещения (м3).

Фактические величины объема воздухообмена определяют путем умножения площади вентиляционного отверстия в м2 (а) на скорость движения воздуха в м/сек (b) и время проветривания в сек (с), кратности – при делении объема воздухообмена на кубатуру помещения (V).

![]() ,

,

где, К – кратность воздухообмена; V – объем помещения, м3.

Скорость движения воздуха в отверстиях вентиляционных каналов определяют с помощью крыльчатого анемометра.