Глава 12. Криминалистическое исследование

СЛЕДОВ

§ 1. Понятие и виды следов в криминалистике.

Система криминалистического следоведения

Понятие и сущность криминалистического исследования сле-

дов. Криминалисты издавна обращали особое внимание на обра-

зующиеся в результате совершенного преступления следы. Их

выявление и исследование в процессе расследования всегда за-

нимало и занимает центральное место, поскольку следы являют-

ся одним из основных источников доказательственной информа-

ции. Раскрытие преступления, успех расследования во многом

зависят от того, насколько полно удалось выявить, закрепить,

исследовать и эффективно использовать следы, отражающие

различные обстоятельства происшедшего криминального собы-

тия.

В водоворот преступного события часто вовлекаются многие

люди (лицо или лица, совершающие преступление, потерпев-

шие, свидетели-очевидцы, иные свидетели), которые вольным

или невольным участием в происходящем вносят различные из-

менения в материальную обстановку места происшествия, остав-

ляя в ней, а также на различных объектах и лицах разнообраз-

ные следы (рук, ног, одежды, орудий и средств, использованных

при совершении преступного посягательства, защите от него,

при задержании преступника и т.п.). При совершении преступ-

ления изменяется положение объектов материальной обстанов-

ки, их взаимное расположение, похищаются вещи, ценности,

документы. На месте события могут появиться какие-то иные

предметы, принадлежащие виновному лицу, потерпевшему либо

иным лицам. Все эти изменения являются своеобразными следа-

ми совершенного преступления.

Криминалистическое исследование следов позволяет устано-

вить конкретный объект, оставивший след (например, иденти-

фицировать человека по следам его рук, губ и т.п.) либо отнести

его к определенному классу, виду (например, определить, какое

§ 1. Понятие и виды следов в криминалистике

использовалось орудие взлома, вид, модель автомобиля, скрыв-

шегося с места дорожного происшествия). С помощью следов

можно установить анатомо-физиологические, функционально-

динамические особенности лица (его пол, возраст, профессио-

нальные навыки и др.). При этом могут быть решены и неиден-

тификационные, диагностические задачи. Например, по следам

можно определить время, в течение которого происходило рас-

следуемое событие, количество причастных к нему лиц, способ

взлома преграды (снаружи или изнутри), направление движения

транспорта и т.п.

Являясь источником информации о происшедшем событии,

следы позволяют разобраться в его сути, установить достаточно

точно отдельные обстоятельства, степень вины и ответственно-

сти каждого причастного к нему лица.

Изучением материальных следов, условий, обстоятельств,

механизма их образования и связи занимается криминалистиче-

ское учение о следах — следоведение. В развитии этого учения

и отрасли криминалистики большую роль сыграли работы

И.Н. Якимова, С.М. Потапова, Б.И. Шевченко, И.Ф. Крылова,

Г.Л. Грановского и других криминалистов1.

В процессе развития криминалистического следоведения

уточнялось понятие материального следа преступления, форми-

ровалась и совершенствовалась классификация следов. Вначале

следы классифицировались с учетом конкретных объектов сле-

дообразования: следы человека, следы ног животных, следы

оружия, орудий взлома, следы подделок и подлогов в докумен-

тах и т.д. Все эти следы были объединены в разделе криминали-

стической техники, который получил название трасология2.

Развитие криминалистики привело к обособлению от трасо-

логии ряда следов и соответственно разделов. Так, следы, возни-

кающие при применении огнестрельного оружия, стали изучать-

ся в судебной баллистике. Следы подделок и подлогов в

документах рассматриваются в разделе, посвященном технико-__

криминалистическому исследованию документов. Исследование

закономерностей образования следов привело к необходимости

классификации следов по такому весьма существенному осно-

ванию, как механизм следообразования. В итоге сформирова-

лось два понятия материальных следов — в широком и узком

смысле.

Под следами в широком смысле понимаются любые измене-

ния в материальной среде, возникшие в результате совершенного

преступления. В свете понимания следов в широком смысле тео-

ретические положения криминалистического учения о следах

(о связи следов, связи следов и объектов следообразования, меха-

низме образования следов и др.) относятся ко многим разделам

криминалистической техники, изучающим различного рода

материальные следы (не только к баллистике, технико-кримина-

листическому исследованию документов, но и к криминалистиче-

скому почерковедению и автороведению, исследованию холодного

оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и др.). Эти по-

ложения учитываются и в следственной тактике (например, при

осмотре места происшествия, обыске и т.д.).

Под следами в узком смысле понимается отображение на од-

ном из взаимодействовавших в процессе совершения преступле-

ния объектов внешнего строения другого объекта1. Ограничение

трасологии следами-отображениями внешнего строения оставив-

шего их объекта было предложено Б.И. Шевченко, что позволи-

ло ему выделить наиболее часто встречающиеся следы, рассмот-

реть их особенности, механизм и объекты следообразования,

дать понятие следового контакта, разработать основы классифи-

кации следов и решить ряд вопросов, относящихся к идентифи-

кации объектов. (Наиболее приближенным к современному пониманию следа в узком

смысле слова следует считать определение И.Н. Якимова: ≪Следом называется

отпечаток на чем-нибудь предмета, позволяющий судить об его форме или об его

назначении)

Эти теоретические положения оказали большое

влияние на дальнейшее развитие криминалистического учения о

следах и до сих пор в криминалистической литературе и в учеб-

никах криминалистики, как правило, принято рассматривать в

разделе ≪трасология≫ в основном следы, отображающие внешнее

строение объектов. Конечно, мир следов преступления гораздо

объемнее и разнообразнее следов, отображающих лишь внешнее

строение объектов. Именно все эти разнообразные следы и явля-

ются объектом криминалистического изучения такой синтетиче-

скои отрасли криминалистической техники, как криминалисти-

ческое следоведение.

Криминалистическое следоведение рекомендует изучать сле-

ды не только во взаимосвязи следа и объекта, оставившего кон-

кретный след, но и во взаимной связи всех следов и объектов

следообразования, вызванных тем или иным событием. В реаль-

ной жизни чаще всего приходится встречаться не со следом од-

ного объекта на другом, а с обоюдными, встречными, множест-

венными следами. Не только преступник оставляет следы

(например, обуви, рук на месте происшествия), но и на нем

самом, на его одежде, обуви появляются следы от контакта, со-

прикосновения с окружающей материальной средой (пыльца,

семена, споры, остатки растений, загрязнения от почвы, микро-

частицы мебели, стен, взломанной преграды и т.п.). На преступ-

нике также могут остаться следы от примененных орудий и

средств (например, следы выстрела), кровь жертвы, микрочасти-

цы от ее одежды и т.п. Все эти следы, не являясь в буквальном

смысле следами-отображениями внешнего строения объектов,

позволяют проследить процесс взаимодействия объектов и обра-

зования взаимных следов, т.е. в конечном итоге доказать прича-

стность конкретного лица к расследуемому событию, а затем и

доказать его виновность.

Чтобы по-настоящему ≪прочитать следы≫, мало увидеть, за-

фиксировать и установить связь данного следа с конкретным объ-

ектом, оставившим этот след. Нужно увидеть еще и перекрещи-

вающиеся взаимные связи следообразующих объектов и их связь

с происшедшим событием. Установление этих связей осуществля-

ется через выявление, фиксацию и исследование связи каждого

конкретного объекта с другими объектами. Идентификация объ-

екта по следам-отображениям, т.е. установление факта, что след,

обнаруженный на месте происшествия либо на том или ином объ-

екте, оставлен данным конкретным объектом, является основани-

ем для последующего вывода (разумеется, при использовании в

случае необходимости и данных других исследований) о связи

идентифицируемого объекта с расследуемым событием.

При изучении связи объектов следообразования следует учи-

тывать, что каждый из объектов, участвовавших во взаимодей-

ствии, нередко может выступать не только в роли объекта воз-

действовавшего, следообразующего, но и одновременно в роли

объекта, воспринявшего воздействие, следовоспринимающего.

В этих случаях каждый из этих объектов может быть одновре-

менно объектом как отражаемым, так и отражающим, иденти-

фицируемым и идентифицирующим. В результате взаимодейст-

вия объектов в процессе так называемого следового контакта,

при котором и образуются следы, часто происходит взаимное от-

ражение различных свойств и качеств внешней, а порой и внут-

ренней структуры этих объектов.

Частое образование взаимных следов на взаимодействовав-

ших объектах является той закономерностью, которая должна

обязательно учитываться при исследовании следов. А отсюда

процесс отождествления следообразующего объекта по его следу-

отображению внешнего строения на следовоспринимающем объ-

екте при необходимости и возможности для этого должен быть

продолжен и расширен за счет исследования следов, оставшихся

от поверхности, некоторых внутренних качеств и свойств объек-

та, выступавшего в начале идентификационного исследования в

качестве объекта, воспринявшего след.

Криминалистическое следоведение — отрасль криминали-

стической техники, изучающая следы, приемы, методы и сред-

ства их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования с

целью идентификации, установления групповой принадлежно-

сти, а также условий, обстоятельств, механизма и факта взаи-

модействия объектов следообразования и их связи с расследуе-

мым событием.

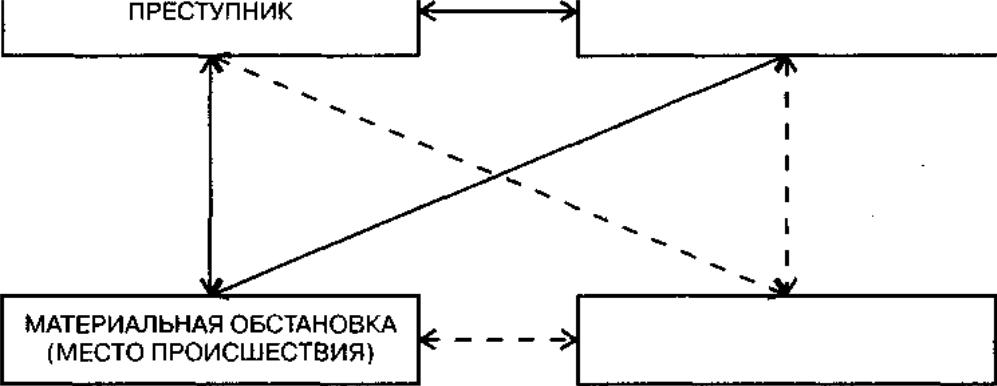

С учетом взаимной связи основных объектов следообразова-

ния (преступника, материальной обстановки, потерпевшего (пред-

мета преступления), орудий и средств преступления и защиты)

следы преступления обычно бывают: во-первых, в виде следов от

преступника, потерпевшего, отдельных предметов материальной

обстановки (места происшествия), орудий и средств, использован-

ных при совершении преступления и защиты от него; во-вторых, в

виде следов на преступнике, жертве, материальной обстановке, на

орудиях и средствах преступления и защиты.

В результате воздействия и взаимодействия основных объек-

тов друг на друга на каждом из них могут оказаться множест-

венные следы от остальных объектов. Например, на жертве по-

сягательства — следы от преступника (его зубов, слюны,

микрочастиц, текстильных волокон от одежды и т.п.), матери-

альной обстановки, использованных орудий и средств (повреж-

дения на теле и одежде, микрочастицы от металла, краски

и т.п.). На орудии преступления — следы от преступника (пото-

жировой, запаховый след, следы рук, микрочастицы из карма-

нов одежды и т.п.), следы жертвы (текстильные волокна, микро-

частицы от одежды, волосы, кровь, клетки внутренних органов

и т.п.), следы от материальной обстановки (взломанной прегра-

ды и т.п.). Подобное взаимодействие приводит к образованию

так называемого креста следов (рис. 15).3 колонка –жертва,

4 –предмет посягательства

С учетом механизма и характера следообразования матери-

альные следы подразделяются на три основные группы: следы-

отображения внешнего строения объектов, т.е. следы в узком

смысле слова (эти следы, как уже указывалось, традиционно

рассматриваются трасологией; о них см. § 2); следы-предметы;

следы-вещества.

К следам-предметам относятся различные материальные

объекты, перемещенные, унесенные с места происшествия либо

там потерянные, оставленные преступником, потерпевшим,

иными лицами. Нередко сами эти следы-предметы несут на себе

следы от других объектов (например, потожировые следы, инди-

видуальный запах, кровь) или обладают рядом признаков, по

которым можно определить их принадлежность конкретному

лицу (например, по сохранившимся изображениям на фотосним-

ках, видеокассете). Криминалистическое исследование позволя-

ет установить единый источник происхождения объектов (на-

пример, принадлежность изъятых у подозреваемого картин

кисти определенного художника) либо выявить различные изме-

нения, происшедшие с ними. Например, изменения их взаимно-

го расположения, формы, цвета, качества, состояния. По состоя-

нию этих объектов, характерным изменениям, которые с ними

произошли, можно установить некоторые обстоятельства слу-

чившегося. Например, о времени происшедшего события можно

судить по разбитым, с остановившимся механизмом часам,

включенным электроприборам и т.п.

236 Глава 12. Криминалистическое исследование следов

К этой же группе следов относятся объекты, разделенные на

части (разорванные, разрезанные, разрубленные, разломанные,

распиленные и т.д.), в отношении которых необходимо решить

вопрос о принадлежности их единому целому (идентификация

целого по частям). Например, составляли ли единое целое оскол-

ки фарного стекла, обнаруженные на месте дорожного происше-

ствия, и остатки стекла, извлеченные из разбитой фары автома-

шины, на которой предположительно был совершен наезд на

пешехода? Относится ли к единому целому кусочек металла, из-

влеченный из тела потерпевшего, и нож, изъятый у подозревае-

мого?

При идентификации целого по частям учитываются, преж-

де всего, общая линия отделения, признаки перехода поверхно-

стного рельефа, в том числе и микрорельефа, с одной части на

другую, а также другие особенности внешнего строения, общие

для отделенных частей (например, в составе, количестве и по-

следовательности нанесения по слоям различных загрязнений,

лакокрасочного и иного покрытия). Существенное значение,

особенно когда отсутствуют промежуточные участки разделе-

ния, приобретает установление факта единства внутреннего

строения, структурного состава, в том числе химических, физи-

ческих и иных свойств (например, электропроводность, упру-

гость, твердость, единство изменений в кристаллической струк-

туре).

К своеобразным следам относятся материальные следы в

виде видеозвуковой информации, а также предметы-следы, ос-

тающиеся на видеозвукозаписывающих технических средствах.

Следы-вещества (их называют еще ≪остатки веществ≫) могут

иметь различную природу: жидкие, твердые, в том числе сыпу-

чие, газообразные, радиоактивные, иные. Их, как правило, от-

личает малое, количество.

Следы-вещества могут быть: биологического происхожде-

ния — сперма, слюна, частицы тканей внутренних органов,

кровь, эпителиальные клетки и клетки эпидермиса, запаховые

следы и проч.; растительного происхождения — семена, пыль-

ца, части и остатки растений, частицы почвы; промышленного и

химического происхождения — металлическая пыль, остатки

горюче-смазочных материалов, лакокрасочного покрытия, ядо-

витые вещества. К ним относятся и остающиеся на стрелявшем

следы применения огнестрельного оружия — копоть выстрела,

сгоревшие и несгоревшие порошинки, следы смазки и металли-

зации от оружия.